PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(130)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(311)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(40)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(193)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(48)生物

(59)花、植物

(20)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(63)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(11)My Collection

(6)私のお気に入り

(12)気になる事

(11)今日の苦悩

(8)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)Freepage List

今回バックナンバーの紹介かねて美術館で直接撮影したフェルメールの絵を紹介。

そしてフェルメールの贋作画家として知られるハン・ファン・メーヘレンをここぞとばかり紹介して新年の挨拶に代えさせてもらいます。m(_ _)m

ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)とメーヘレン

フェルメール作品の減少とハン・ファン・メーヘレン(Han van Meegeren)

メーヘレンのこだわり

デルフトとヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)

フェルメール作品

フェルメールと言うとフランドルを代表する画家ですが、謎の多き画家でもあります。

その理由のひとつが作品数が少ない事。

デルフトの聖ルカス・ギルド(St.Lucas Gilde)に親方登録していた画家であったのに・・。

簡単に言えば親方登録もなされた公認の画家であったけれど、当時は取り立てて目立つ事もなく地味、死後に作品は散逸。彼は忘れ去られた画家であったからです。

忘れられた理由は弟子を育てなかった事。彼の継承者がいなかった事。何より貧乏だった事があげられるのでしょう。

画家のアトリエ(The Art of painting) ウィーン美術史美術館所蔵 1665年頃

この作品はナチスの略奪絵画として奪われ、1945年、オーストリアの岩塩坑(おそらくハルシュタット?)から発見されたと言う。画家はフェルメール自身とされる。

フェルメール作品の減少と

ハン・ファン・メーヘレン(Han van Meegeren)

1866年、フランス人美術史家テオフィル・トレ-ビュルガー (Theophile Thore-Burger) が最初にフェルメールを紹介した目録では作品は66点。

20世紀初めには作品は43点となり、逆に1940年代には作品は増えている。そして 今現在、疑う余地なく真筆と認められている作品は33点しかない。

そもそも作品が増えたり減ったりしたのはなぜか?

最初の作品の中には他の画家の作品が紛れていた事がある。

では増えた理由は?

その不思議な現象の理由は、 フェルメール作品に多くの偽物が発見されているから

です。

偽物は、フェルメール作品に限った事ではないのですが、とにかくフェルメール作品には多い。

他の画家の作品にフェルメールのサインを施した物もあったであろうが、それより フェルメール作品には、ウルトラ級の偽物が存在していたからだ。

稀代の天才(きだいのてんさい)と、あえて呼ばせてもらうが、 ハン・ファン・メーヘレン(Han van Meegeren)(1889年~1947年)はフェルメールが描いたかのように新たにフェルメールの作品を生み出す天才 であった。

彼の才能は、本人が偽物だと証言しても、評論家が、逆に信じないと言うほど本物っぽく造られていた。

ナチスの元帥ヘルマン・ゲーリング(Hermann Göring)(1893年~1946年)でさえ、だまされてメーヘレンの作品を購入する為に略奪絵画200点を売りさばき、購入費にあてようとさえしていたと言う。

※ 結果的にメーヘレンは戦後は英雄扱いされるにいたる。

※ ナチスの略奪絵画については、2018年3月「ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection)」で詳しく紹介しています。

リンク ナチスと退廃芸術とビュールレ・コレクション(Bührle collection

私的には、ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermee)を考える時にどうしてもハン・ファン・メーヘレン(Han van Meegeren)の存在がちらついてしまうのです。

それはハン・ファン・メーヘレンが、フェルメールのスタイルをそのまま借りた自身のスタイルを確立し、自身のアイデアでフェルメールが描いたかもしれない作品を描いているからで、考えようによっては二人のフェルメールが存在しているようなもの。

フェルメールとメーヘレンの作品はー同一に評価されても良いのではないか? とさえ思ってしまいます。

因みにメーヘレンはピカソなども簡単に模倣して見せたと言う。

でもメーヘレン自身ピカソなど認めていなかった。

彼は贋作ビジネスをするにしても、自身が認めた一流の画家の贋作しかしたくないと言い放ったと言う。(「私はフェルメール」より)

天文学者 ルーブル美術館所蔵 1668年頃

この絵もまたナチスの略奪絵画の一つとしてオーストリアで発見されている。

フェルメールがこれだけクローズアップされたのはナチスとファン・メーヘレンのおかげと言っても過言ではないかも・・。

メーヘレンのこだわり

技術はパーフェクト、どんな作品でも簡単にマネる事ができたらしい。 メーヘレンのフェルメールの贋作は1923年頃から現われ、1946年まで確認できている。

特筆するのは1937年以降は宗教画が多くなっている事。

これはフェルメール自身があまり描いていないテーマなのだ。あえてメーヘレンは選んだようだが・・。フェルメールは結婚により改宗(プロテスタント→カトリック)したとは言え、もともとはプロテスタントだったので、宗教画の依頼がなければ取り立てて興味もなかったのかもしれないし、プロテスタントの多いデルフトで需要がなかったのかもしれない。

※

1653年4月20日にカタリナ・ボルネスとの結婚の条件にカトリックの信者になる事が入れられていた

。

これについては「デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)」フェルメールの結婚で紹介しています。リンク先は次のコーナーに。

.

メーヘレン は下準備とその素材に並々ならぬこだわりで臨んでいます。

フェルメールが使ったであろう顔料と絵の具を使用する。もちろん手作りである。それは顔料の科学分析をパスする為に・・。

筆はアナグマの毛を使用。実際 フェルメールが使用していたのはアナグマの毛筆らしい。

17世紀のキャンパスを用意し、X線を使用しても何も写らないくらい元の絵画を削り落とす。それはキャンパスの時代特定をパスする為に・・。

絵の具層を硬化させる。アルコール・テストに耐えるよう古画に見られる絵の具層の亀裂を再現する事。この研究には1年以上ついやしたらしい。

.

彼は「絵画の科学調査」の本を読み、科学テストをパスする為の研究を重ねたと言う 。

結果、古画風に見せる為の技法としてプラスチックを利用したらしい。

とにかく 当時は一部の研究者をだませればよかったらしいのでその対策を講じる事が最重要だったらしい。

.

デルフトのマルクト広場(Markt Delft)と新教会(Nieuwe Kerk)

新教会(Nieuwe Kerk)とは、プロテスタントの教会。フェルメールはここで誕生の洗礼を受けている。

ザックリ言うとこの新教会の左手に結婚前の家があり、結婚後の家はこのすぐ右手に住まい、撮影場所の市長舎で結婚届けを出している。

.

デルフトのマルクト広場(Markt Delft)とデルフトの市長舎(Stadhuis van Delft)

フェルメールが結婚に関する同意書に署名したのはこの市長舎である。

デルフトとヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)

かつてデルフトを訪問。そこはフェルメールが生まれ、生活し、眠っている場所。当時、特集した「デルフト(Delft)」の中で紹介しています。

フェルメールの誕生から生活。結婚から活動など現地で調べたネタで構成されています。

2016年9月「デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)」

リンク デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)

2016年9月「デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)」

リンク デルフト(Delft) 2 (マルクト広場とフェルメール)

2016年9月「デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)」

リンク デルフト(Delft) 3 (市長舎と新教会)

2016年10月「デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓」

リンク デルフト(Delft) 6 旧教会(Oude Kerk) フェルメールの墓

.

![]() ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer )(1632年~1675年)

ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer )(1632年~1675年)

謎の多い画家ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)であるが、デルフト(Delft)に行くとさすがに彼の足跡があちこちに残っている。

まさに、そこは画家、ヨハネス・フェルメール(Johannes Vermeer)の一生が閉じ込められた街だからである。決して長生きとはいえないヨハネス・フェルメールの人生。

驚く事にその行動範囲が非情に狭かった事がわかった。

.

フェルメールが残した風景画で真作と認められているのはたった2点。

デルフトの眺望(Gezicht op Delft) マウリッツハイス美術館所蔵 1660年~1661年頃

フランスの小説家、マルセル・プルースト(Marcel Proust)(1871年~1922年)はフェルメールを特に高く評価。

彼は このデルフトの眺望(Gezicht op Delft)を「この世で最も美しい絵画を見た。」と表現。

プルーストに重要なインスピレーションを与えた作品であり、彼の終生の大作「失われた時を求めて」のラストの表現に起用されている。

とは言え、前も書いたが、この絵が描かれる6年前(1654年)にデルフト(Delft)では大きな爆発事故があり街の4分の1が吹きとんでいる。この絵は吹き飛んでいない側(対角)から描かれている。

※ 「デルフト(Delft) 1 (デルフトの眺望)」で書いています。

小路 アムステルダム国立美術館所蔵 1658年頃

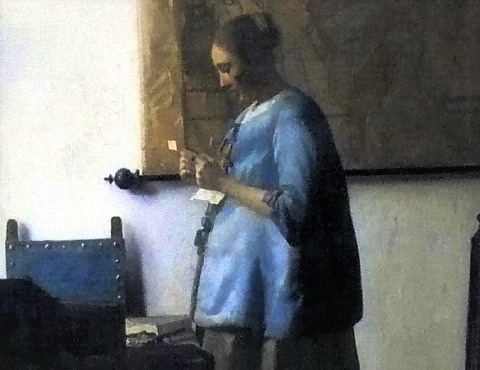

青衣の女 アムステルダム国立美術館所蔵 1663年~1664年頃

現在はマリア・ファン・イエッセ教会(Maria van Jesse Kerk)の一部となっているが、フェルメールが結婚した後に長く暮らした義母の家が残っている。

フェルメールの部屋は北向きで、小さな窓が一つ。

フェルメールの絵の特徴である少し高めの小さな窓からの明かりと反射。

この絵の女性が、もしフェルメールの妻( カタリナ・ボルネス

)だとしたら納得である。

まさに彼の絵は、その部屋で描かれたに違いない。

レースを編む女 ルーブル美術館所蔵 1670年

写真がぼやけているのではなく、元々の絵がぼやけているのだ。

最先端の光学機器、カメラ・オブ・スクーラを覗いて描かれたと思われるフェルメールの特徴ともいえるぼかし。肉眼ではこんな絵は描けないようだ。

フェルメールは貧乏のどん底で、43歳で亡くなっている。

義母のおかげで、かろうじて教会には埋葬されたものの、墓石が買えず、名無しのプレートの下に埋められたので本当の場所は分からなくなってしまった。

ほとんど破産状態だったという。

だから作品のほとんどは死後に散逸している。

![]() 当時のフランドルはプロテスタントが多数を占め、かつ商人文化が盛りだったので、風俗画が売れたのだろう。顧客は一般の人々である。たわいない人々の日常生活を描いた絵が多いのもフランドル故なのかもしれない。

当時のフランドルはプロテスタントが多数を占め、かつ商人文化が盛りだったので、風俗画が売れたのだろう。顧客は一般の人々である。たわいない人々の日常生活を描いた絵が多いのもフランドル故なのかもしれない。

もしカトリックが優勢な場所に暮らしていたなら、宗教画を描いていただろうし、そうした絵は残っていたに違いない。恐れ多くてつぶせないからね。

彼にどの程度の顧客がいたのか? 依頼された絵ならともかく、生活に密着した絵のほとんどは、妻とか、義母とか、義母のところのお手伝いさんとか、そんな身近な人がモデルになっていたのではないか? と想像する。

牛乳を注ぐ女 アムステルダム国立美術館所蔵 1658年~1660年頃。

真珠の耳飾の少女(青いターバンの少女) マウリッツハイス美術館所蔵 1665年~1666年頃

モデルが特定できていないこともあり、実在の人物ではないのではないか? との意見もある「真珠の耳飾の少女」あるいは「青いターバンの少女」 。

フェルメールは天然のラピスラズリを好んで使用している事からやはり「青いターバンの少女」 の方がシックリくる気がする。

フェルメールの死後、競売にかけられた絵の一つ。

ターバンがオランダ的でないとか、当時のファッションでないとか言われているが、 フェルメールの生きた時代デルフトは海運で繁栄を見せていた。オランダ東インド会社の支部も置かれていた

のだ。彼女はフランドルの女ではないのかもしれない。

前回ハーグに行った時にはマウリッツハイス美術館は改装工事中。この絵画は世界ドサ回り中の為にハーグにはありませんでした![]() 以前のビデオを写真に切り取ったものです。

以前のビデオを写真に切り取ったものです。

※ 美術館では改修工事中にオファーのある美術館に目玉を貸し出すようです。

今回、またまた絵画の話しになってしまいましたが、絵だけでなく、関連して街などもいろいろ紹介する方向で構成していきたいと思います。

m(_ _)m

-

ジャン・コクトー(Jean Cocteau)とマント… 2023年12月17日

-

レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vi… 2023年09月01日

-

マルク・シャガール(Marc Chagall) 3 戦… 2023年07月30日