2005年11月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

第九を歌う(15)

私の15回目の練習日。今日は親戚の法事があり、遅れて後半よりの参加となった。指導者はB先生。後半の練習はアルトより始まる例の2重フーガから。654小節目のAllegro nergico,sempre ben marcato のところからだ。いつも注意されている四分音符のところを強くということを念押しされる。そして最後762小節目のwoh---nen で終わるところのnの音をきちんと残すようにとの注意。次のAllegro ma non tanto のところでは、806小節目のAl-le Menschen, はアーレメンシェンではなく、アッアレメンシェンというリズムにしないと遅れてしまうと指摘される。最後の Prestissimo では895小節からの分散和音のところはもっと狂うように歌えとの指示だった。最初に戻って、ピアノの伴奏で全楽章通しで歌う。私の課題は、出遅れるところがあるので、もっとリズムに乗って行くこと。 歌詞をもっとしっかり覚えることだ。次回は本番会場の舞台での練習となる。

2005.11.27

コメント(1)

-

デルフト

白と濃いブルーのデルフト焼で有名な古い街。フェルメールの生まれ故郷としても有名だ。バスが先ず行ったところは、デルフト焼窯元のロイヤル・デルフト。なかなか大きな工場兼店舗だった。きれいな白と青が出ている。 しかしお値段は格別に高い。次に向かったのが街の中心マルクト広場。古いが立派な、そして趣のある市庁舎と頑丈なゴシック様式の新教会との間に挟まれた広場だ。新教会といっても1381年の建造だとか。フェルメールの「デルフト眺望」にもこの教会はひときわ高く描かれてでてくる。マルクト広場のほぼ中央には、ここデルフト生まれで国際法の父と呼ばれるグロチウスの銅像が建っている(この銅像の後ろに見えるのが新教会)。マルクト広場のうらには水路が流れ、水鳥がのんびりと泳いでいる姿も見える。また、広場の外れには斬新なデザインのオブジェが置かれていたりして、なにか「時代が変わってきているんだよ」というメッセージをこのデルフトの街に送っているような気がしてならなかった。 この新旧の取り混ぜがすごく面白い。帰りのバスからは、東門と跳ね橋が垣間見えたのでパチリ。あとは高速道路に乗り、広々とした平原が続いている中をアムステルダムまで一気に飛ばす。正統なデルフト焼には手が出なかったので、デルフトをしのばせる瓶に入ったこちらの地酒ジェネバ(Geneva)-ジンの元祖-をお土産に買ってきた。これと全く同じものが横浜駅の成城石井に売っていた。 内外価格差はさほどないように感じた。

2005.11.26

コメント(4)

-

「青いターバンの少女」

タンポポさんの「ハマ展」に「フェルメールの絵は精密でありながら、力が抜けている感じがします。平面の中に動きがあり、音があり、ストーリーがある。見ていてあきないんです。」とあった。そのフェルメールの実物をオランダで見てきた。 場所はデン・ハーグ(日本ではハーグ)のマウリッツハイス美術館。政治の中心であったビネンホフの豪壮な建物を抜けるとそこにその美しい姿の美術館があった。今日は休日で観光客だけでなく、オランダの市民も多勢鑑賞に来ている。狭い入り口はそれらの人の行列が続いていた。われわれツアー客は予約がしてあったのか、その列をすり抜けすぐ入場できた。こじんまりとした建物ながら、有名な絵画がびっしりとあり、密度の濃い展示だ。なんといっても人気のあるのはフェルメールの「青いターバンの少女」、ここはひときわ多勢の鑑賞客が集まっていた。絵全体には小さなひび割れがあったものの、あのターバンのなんともいえない濃淡の青、つぶらな瞳。フェルメールがそこにあった。別の場所にこれも代表作「デルフト眺望」が置かれていた。 たしかに平面の中に動きがあり、音があり、ストーリーがある感じがする。それと圧巻だったのがレンブラントの「デュルプ博士の解剖学講義」だ。死体の腕の骨、筋肉、血管が一本一本リアルに丁寧に描写されている。また、それを見ている医学生の表情も面白い。名画を堪能した半日だった。このあとわれわれはデルフトを訪ねた。2002年5月のことだった。

2005.11.25

コメント(2)

-

リコーダーアンサンブルの練習日(11月24日の巻)

市民音楽祭も終わり、今日はリラックスしてクリスマス・キャロル、ソングの練習に入る。 今年は新顔のキャロルが入った。 「DECK THE HALL(お部屋をかざろうよ)」で Welsh Carol とある。 英国ウエールズ地方で歌い継がれてきた曲のようだ。 直ぐ合わせに入る。 なんとこれは有名な曲。 ドーシラソ、ド-ドレミド、レミファレミーレ、ドシドーで始まる有名な曲。 これは若いときにスキー宿などで良く歌った「山行歌曲集」に出ていた歌。 懐かしい。 とてもやさしい曲なので、すぐSATBの4部で合奏できる。 こういう曲で満足感を得るのもいいものだ。 後はいつものキャロル、ソングなのだが、いつもバスを泣かせるのは「ジングル・ベル」。 本来はSSATなのだが、これをSATBに楽器を変える。 そうするとバスはTを担当するわけだ。 したがって、バスでは出ない音はオクターブ下げるとかしょっちゅう切り替えが必要。 またト音記号なので行が変わったとき、頭が切り替わらず、ヘ音記号と間違える。 以前バスに移った直後などはきちんと頭の切り替えが出来ていたのに、最近は随分切り替えが遅くなってしまったようだ。 これは歳のせいなのかなぁ?(とひとりつぶやく) そのほかの曲は、「きよしこの夜」「神の御子は」「牧人羊を」「グロリア」。 このあと音楽祭についてのアンケート記入と次回のイタリアンレストラン食事会の打合せをして散会。

2005.11.24

コメント(0)

-

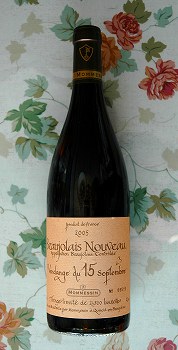

今年のボジョレ・ヌーボー

今年もMomessin社のVendangeを買った。今年は9月15日に摘み取ったぶどうを使っている。24500本の限定びんづめ。アルコール度:12%100年来の出来といわれた2003年は8月19日の摘み取り。アルコール度:13% 15000本の限定。2004年は9月20日の摘み取り。アルコール度:12.5% 24000本の限定だった。今年は昨年より5日早い摘み取り。それだけぶどうの生育は良かったのか?しかし、アルコール度は低い。ぶどうの糖度が低かったのか?ちょっと心配しながら栓を抜く。香りはいつもと同じように良いフルーティな香り。味は? この2年にあったようなほのかな甘みはない。辛口のつくりだ。そして酸味が強い。前の2年と比べると味は落ちるように思う。発酵が進みすぎたのか? いや、名門のMomessinなのでそんなことはないだろう。BisshotなりDeBueffなりのふつうのボジョレの味も試してみよう。皆さんの評価はどうなのだろうか?

2005.11.23

コメント(2)

-

第九を歌う(14)

一昨日の日曜日は、第14回目の第九の練習日。指導の先生は、オケを振るA先生。例によって柔軟体操・発声練習。きょうは思い切って声を出そうと張り切って練習にのぞんだ。毎週のボイストレーニングの成果で、高い声も良く出てくれて今日は調子が良さそう。11月からは暗譜で練習とのことだったので、最初は楽譜を見て歌い、2回目からは楽譜を閉じて練習することになった。バスのFreudeから始める。注意された事項は以下の通り。1.バスの出だしのフロイデはオイデと聴こえるようにオを最初の音符に乗っけること、従ってフロはその前にスパッと発音すること。2.フロイデの声が暗い。ここは冒頭の歓喜なのでもっと明るく。3.411小節目からの男声コーラス部分。前半で随所に出てくる8分休符はきちんと守ること。4.同じく男声コーラスの428小節のSfでのHeldから終わりまではcresc.をきかせて終わること。5.543小節から590小節までのSfとffは注意して十分フォルテをきかせること。6.595小節からのAndante maestosoのところ、603小節から女声コーラスで出るが、とくにソプラノに対して「ここは天が開いて光が降ってくるところ」なので、もっと優しい声で、しかし強く歌う。自分の子供を抱いているようなそのような優しさをイメージすること。7.619小節からはオーケストラの伴奏に注意して、それに合わせること。ここは魂のスイングを現している(バッハが得意とした形式とのこと)。特に男声は十分伴奏を意識すること。8.627小節からのAdagio ma non troppo,ma divoto、冒頭のIhr-sturztのIhr-の全音符と8分音符がタイになっているところは p <>の指示。ここのcresc. と dim.をしっかり表現すること。9.634小節目の(Mil-li-)o-nenのoはforteで、nenとオクターブ上がるところはそれよりも弱く。逆になってはだめ。10.795小節目からのDei-ne Zau-ber ・・・・・の出だしはpで、そしてfとなるwas die Mo-de streggeteiltまでは徐々にcresc.で。11.最後のPrestissimoはともかく歌詞を細かく速く発音すること。12.916小節からのMaestoso、前小節のTochから引き継いでいるffは-ter ausまでは十分強く、そしてE-ly-si-umはpでメリハリをはっきりつける。また、次のFreudeはオイデと聴こえるように十分注意する。一番最後のfun-kenは短くフンケンと言い切ること。そして十分注意してもらいたいのはこのフンケンで「あぁ終わった」という感じにならないこと。この後の嵐のような凄まじいオーケストラの演奏が終わるまでは終了ではないことを銘記していて欲しいと結ばれた。果たして自分はどうだろう。合唱が終わった段階で「やったー!終わった」ってなってしまうんじゃないのかなぁ? 無意識のうちに!それとも「あすこは一寸失敗したな」とか思いながらオーケストラを聞き流しているのか?第九をやったことのある人はどうだったんだろう? 聞いて見たいものだ。しかし何より良かったのは、師匠のボイストレーニングのお陰で、この曲がバスパートに要求する上のfまでは出せるようになり、必要条件は満たせるようになったことだ。うれしい!あとは指揮者の要求に十分応えられるよう努力していかなきゃ!本番までがんばろう!!(高見盛風?のアクション)

2005.11.22

コメント(0)

-

七竈

散歩の途中の道端に大きなナナカマドの木がある。5日前に通ったときはまだ緑の葉が90%ぐらいだったが、最近の冷え込みのせいか今日はなんと10%位にまで減っていた。道路の上にかぶさったくれないの葉に秋の陽がふりそそぎ、葉を通した光が柔らかく下を照らしている。木全体が真っ赤になる日も近そう。暑かった秋だったが、このところ季節は駆け足で冬へと向かっている。

2005.11.20

コメント(2)

-

60才過ぎても働きたい

今日配信のlivedoor'NEWSに、野村総合研究所の「団塊の世代」に対するアンケート調査結果が紹介されていた。それによると1.500人の回答者の約8割が「60歳以降も継続して仕事をしたい」という意欲を示している。2.仕事を続ける理由としては 「頭や体をなまらせないため」、「自分の生きがいややりがいのため」、「経済的な理由、老後の生活資金のため」など自己啓発・積極的な動機が多い。 しかし「家にずっといるのは嫌だから」という消極的な動機もある。3.60歳を過ぎてからどのような形態で仕事をしたいか 「60歳を過ぎても仕事を続けたい」と考えている回答者の約4割が「定年延長」を希望しているが、15.1%人が「起業したい」と答えているとのことである。4.60歳を過ぎてからの人生でやってみたいこと(複数回答) ・国内外への旅行=68.4% ・自然散策、ハイキング、まち歩き=38.8% ・ボランティア活動=26.8% ・スポーツ、体づくり=26.0%だそうだ。ひるがえって自分自身(団塊の世代より前の世代だが)をかえりみると「自分の生甲斐として今までお世話になった社会になにか出来ることでお手伝いしたい」「しかも生涯現役でいたい」「そして年金だけに頼るのではなく、何がしかの収入を得て精神的にも豊かでいたい」「旅行特に外国旅行でその国の風物・文化に触れて教養を高めたい」(いずれも格好良過ぎ?)で独立したが、皆さんに助けられながら今日までなんとかきている。思うに世代が代わっても、このアンケート結果はあまり変らないのではなかろうか と考えるのは安直過ぎるか?この次の世代以降では「もう働きたくない。自分の好きなことをやって過ごしたい」となるのであろうか?

2005.11.19

コメント(0)

-

今年のボジョレ・ヌーボーの情報

東京生活日和さんよりTruckbackで情報を頂きました。有難うございました。今年のボジョレ・ヌーボーの情報をお持ちの方、特に味について教えて下さい。よろしくお願いしま~す。

2005.11.18

コメント(0)

-

今年のボジョレ・ヌーボーのお味は?

日経産業新聞によれば、今年のボジョレ・ヌーボーの輸入量は過去最高だった昨年の104万ケース(1ケースは750ml入り瓶12本換算)をさらに上回る105万ケースの見通し。1997年~2002年は毎年50万ケースで推移したが、100年に一度の出来とされた2003年は約72万ケースに増やした。しかし品切れが続出したため、昨2004年は104万ケースにまで増やした。ただ、昨年は大量に売れ残り、その後のワイン商戦に悪影響を与えた苦い経験もあったとのこと。私なども2003年はすごくおいしかったので、直ぐ買いに行ったがどこも品切れだった。今年も輸入量を増やし、決め手を欠くワイン市場活性化に一段とボジョレが期待される結果になっているそうだ。ところで今年のボジョレ・ヌーボーのお味はどうだろうか?私のところへは明日ヴァンダンジュが届くことになっている。昨2004年ものより値段が高く2003年よりは安いので、2003年ものほどではないにしても昨年よりは美味しいのかもしれない。今年のボジョレ・ヌーボーを味わった方、ぜひ感想をお聞かせ下さい。

2005.11.18

コメント(0)

-

「杉原千畝」のオペラ公演

オペラ「愛の白夜」は杉原千畝の史実に着想を得て制作されたフィクション(パンフレットより)。つい最近(財)神奈川芸術文化財団より公演のパンフレットが送られてきた。公演日は2006年2月24日と26日。会場は神奈川県民ホール。横浜駅よりみなとみらい線で日本大通り駅下車。徒歩7分ぐらいのところ。今年4月に訪れたカウナスの旧日本領事館のことを書いた日記に、カスタードpurinnさんよりコメントを頂くなどしたので、杉原千畝氏に関心のある方々にお知らせをと思ってアップした。

2005.11.17

コメント(0)

-

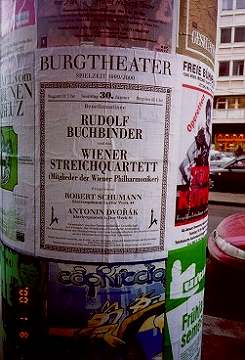

コンサートのポスター

何だろう急にコンサートのポスターを思い出した。昨日の音楽祭のせいか?1つは2000年の1月、ウイーンのオペラ座付近の何かの柱に貼られていたもの。通りを歩いていて、ひょいと眼にしたのはピアノの巨匠ブフヴィンダーとウイーン弦楽四重奏団のシューマンとドボルザークのピアノ五重奏曲。え! ブフヴィンダー? しかもベートーベンでなくシューマン? いいなぁ! これは聴きに行かなきゃ と思うが所詮ツアー旅行者の身。 いかんともしがたかった。やはりウイーン。こういう演奏会のポスターが雑多なものに混じってこんな柱に貼られている。是非とも聴きに行きたかったコンサートだった。次は今年4月に行ったエストニアの首都タリンでのもの。下町から上町のトームペアに登っていく途中に音楽学校らしき建物があり、その入り口に貼られていたオルランド・ディ・ラッソのコンサートのポスター。このルネサンス時代の巨匠の肖像画だろうか、その素晴らしさに眼を奪われた。なんと奥ゆかしい優雅なポスターだろう。そしてまたその上の書かれた Orland di Lasso という文字もなかなか芸術的だと思った。その3。これもやはりタリンで見たポスター。下町の掲示板に張られたギターのコンサートと思われるもの。雨に打たれ、上辺がちぎれているがそれでもしっかりとへばりつき、その役目を果たしていた。手作り感のあるこのポスター。なにか若々しいバイタリティがあって、すごく印象に残る。この中でこれが一番好きなポスター。

2005.11.13

コメント(0)

-

アンサンブル・オレンジ

わが町神奈川県綾瀬市恒例の市民音楽祭が今日から開かれ、わたしが所属しているリコーダーオーケストラ「ぽこあぽこ」も例年通り参加した。出し物は、前半がドビッシーの「子供の領分」から「ゴリウオーグのケーク・ウオーク」とアメリカ民謡「ケンタッキーの我が家」。「ゴリウオーグ・・・」はなかなかの難曲だが、皆さん日頃の練習の成果を十分に発揮して良い演奏が出来たと思う。後半は、オカリナグループ「オカリナ・ローズ」さんとの合同でリチャード・ドジャースの「エーデルワイス」、小学唱歌でおなじみの「もみじ」と「ふるさと」だ。このときこのチームは 「アンサンブル・オレンジ」 となる。というのは、われわれ「ぽこあぽこ」のチームカラーは黄色。「ローズ」の赤と混ぜ合わせるとオレンジになるから。そこで指揮者はすかさずオレンジ色のコスチュームで出て来て、拍手喝さいを浴びた。われわれの楽譜台も黄色からオレンジ色のカバーに早替わり。オカリナが加わって、また音色も一段と幅を増す。さて本日の私の反省。集中力の持続ともっとリズムに乗ることかな? とつぶやく。一つ山を越して、次回の練習はクリスマス曲。 一年速いものだ。

2005.11.12

コメント(1)

-

「詩人の恋」

たんぽぽ さんからのコメントに、明日の市民音楽祭にシューマンの「詩人の恋」をテノール・女性合唱の編曲版で演奏するとあった。そう言えば「うちにもこのレコードがあったな」と思い、LP盤を探し出してきた。フィッシャー・ディスカウとイエルク・デムスの演奏。ドイツ・グラモフォンの直輸入盤だ。このレコードは20年以上も前に買ったものではなかろうか(盤面に1965年プレスの刻印)。ジャケットはドイツ出来らしい合理的なもの。解説など一切なく、裏面にドイツ語の歌詞が印刷してあるだけ。それはそうだろうな! 有名なハイネの詩にシューマンが作曲したのだから、解説など付けるなんて野暮なことはしないだろうし、必要ないのだろう。歌詞を読めば一目瞭然なのだろうから。ともかく盤面に針を落とす。なんて優しい歌なのだろう!こんなきれいな歌があったのだ!なぜ今までこんな素晴らしい盤をレコードケースの奥にしまったままにしておいたのだろう?なにかシューマンの真髄がここに一杯詰まっているような感じだ。デムスのピアノもこの曲にぴったりの演奏。第九の練習をしている私にとってディスカウのドイツ語はとても参考になる。歌に惚れ惚れしながら、これはこのように発音するのだと、今までにない聴き方をする。わたしもせめて最初の「美しい五月に」だとか次の「僕の涙から萌え出でる」が歌えるようになりたいなぁ。明日は午前中は一寸忙しいが、ぜひ市民音楽祭での演奏を聴きに行きたい。そして午後からは我々のリコーダー・グループの演奏となる。「たんぽぽ」さん、頑張って下さい。 午後もよろしく~

2005.11.11

コメント(1)

-

リコーダーアンサンブルの練習日(11月10日の巻)

明後日の市民音楽祭を控えての練習。みんな気合が入っている。「ケンタッキーの我が家」では 心の中でこの歌を歌っているように吹きなさい との注意。 これで随分曲の表情が変わってきたとのこと。難曲「ゴリウオーグのケーク・ウオーク」は何回も繰返し練習。バスに回ってくる低音のメロディーも今日は良く吹ける。練習の成果なのか、はたまた、最近のボイストレーニングでの呼吸法の成果なのか、ともかく良い方向に行ってくれて自信が出た来た。このあと、オカリナの皆さんと合流して当日の合奏曲の練習に移った。まず「エーデルワイス」。ここでもやはり歌っているつもりで演奏しなさいとの注意。バスもメロディーをしっかりイメージしながら低音部を吹く。今日は何故か低音が良く響いてくれる。分散和音もきれいに出てくれる。気持ちが良い。続いて小学唱歌の「もみじ」。洋風から和風への表現の切り替えが難しい。ここではすっかり日本人のアイデンティティーを出さないといけないのだ。先生からは、外の木の葉を見て、秋の気持ちを感じて吹くようにとのこと。最後は「ふるさと」。 これは慣れた曲だがやはり歌うことに心がけないといけない。当日の打合せをし、お茶して散会。

2005.11.10

コメント(1)

-

のらねこ大将

私が良く散歩するルートに古い貸家を整理して駐車場にしているところがある。そこの車の下や、駐車場の片隅にある墓地には、ネコが数匹いつもたむろしている。ある夏の夕方そこを通りかかると、一人の女の人のそばにいつもの猫たちが集まっていた。その人がエサの缶詰を開け、プラスチックのお皿に移し、ネコにやっているのだ。猫たちは喧嘩もせず、大人しく行儀良く食べている。その女性は以前この借家に住んでいた人で、取り壊しのときネコが困るだろうと思って新居に連れて行ったそうだ。ところが猫たちは、この古巣が忘れられず、戻ってしまったとのこと。ネコも管理されるより、自由気ままでいたいのだろう。もともとそういう動物なのかもしれない。それ以来、この人は毎夕会社の帰りにエサを持ってここへ来るようになったと話してくれた。だからここのネコは人が近づいても逃げない。この間も古くて固くなったチーズがあったので(例のミモレットではないぞよ! それなら拙者が食べる!)、持って行った。大将ネコはいつも姿を見せているので、それにやる。 そうするうちに他の猫も出て来た。 総勢なんと5匹なり。しかし取り合いをするでもなく、くれるの待っているのだ。それではここのネコちゃんを2匹ほど紹介しよう。ボス的存在の大将ねこ。 何か用かね? という顔。このように歓迎の姿勢のときもある。ちょっと臆病な雌ネコ。夜の女王のようだ。

2005.11.08

コメント(2)

-

ある日のダイエット・ウオーキング

このところ晴天が続いている。夕方散歩。最近は外来種の変わった花を植えている人が多い。これは何という花なのだろうか? 随分高く伸びている。今年は柿が豊作の様子。農家の庭先にたわわの実が。しばらく行くと田んぼが続き、まだ米作が続けられている。刈入れ、そして天日干し。手前には脱穀済みの藁ボッチが。このたんぼはいつまで続くのだろうか。ぜひこのままでいて欲しいものである。帰り道、空き地のセイタカアワダチソウが柔らかな夕日を浴び、輝いている。陽が西に傾き、藁ボッチにも黒い影が忍び寄ってきた。

2005.11.06

コメント(0)

-

私のダイエット

今年の8月5日から始めた我がダイエット。ダイエット方法はヨーグルト食が主体。夏の間はスキムミルクを使ってブラウン管テレビの上でヨーグルトを作っていたが、秋になり気温が下がってテレビの上では出来にくくなってきたので、市販のヨーグルトを食べている。コタツの季節になればまたヨーグルトを作ろうと思うが、しかし、市販のヨーグルトの方がおいしいねぇ。プロとアマの違いなのか?、脱脂粉乳と脂肪をたっぷり含んだ市乳との原料の違いなのか?ともかく家にいるときは、仕事をしていようがいまいが朝、昼はヨーグルトにしている。ヨーグルトがない時は、トコロテンだ。しかし、蛋白質を含めておかずは良く食べる。ただし、ご飯、麺類などの糖質は極力控える。 だがお酒は飲むぞ。最近量は飲めなくなり、夕食時370ml缶のビール1本またはワインをグラス2杯ぐらい。一週間に6日ほど。このところ週1日は音楽のレッスンに夜車で行くので禁酒。自然休肝日だ。だからたいしたダイエット法ではない。 なまぐさダイエット。それでも当初66.5Kgあった体重は3ヶ月経った現在63kg程度まで落ちてきた。以前太って着れなくなった背広の上下が着れるようになった。特にお腹の周りが細くなった感じ。大きな進歩だ。嬉しい。最初の1ヶ月で65Kgレベルに落ち、次の1ヶ月で64Kg程度に、次の1ヶ月でやっと目標の63Kgを窺うようになってきた。これで63Kgより少し下がったところを中心に0.5Kg程度のバラツキで上下するようになれば私のダイエットも終わりにしようと思っている。年寄りはいざというときの踏ん張りが必要なので、あまり体重を下げるのもどうかなと思うからだ。ヨーグルト食に併用したのがウオーキング(散歩)だ。毎日60分を目指しているが、仕事に出かけたり、雨で出られなかったりしてこの3ヶ月間の平均は46分という結果になっている(最高は120分、最低は0分)。目標体重と毎朝の体重およびウオーキング時間をグラフにつけて見ている。やはり多く歩いた後の体重は減少傾向にあるようだ。また、このグラフを見ることにより自制心とやる気が湧いてくるから不思議。ちなみに現在のBMI(肥満度指数=体重Kg/(身長m)2)は24.8程度になっている。もう一息だ。がんばれ!

2005.11.05

コメント(0)

-

カマキリおばさん

カマキリおばさん こんにちは!今年は随分お出ましが遅かったですね。こんなに秋が深まってからなんて。でもまだまだお元気なご様子。沢山たまごを産んでいってくださいな。

2005.11.04

コメント(0)

-

第九を歌う(13)

きょうは文化の日の祭日。私の第13回目の第九練習日。指導者はオケを振るA先生。例によって柔軟体操後発声練習、今回は背筋を伸ばしたまま上体を前に少し折り曲げた状態での発声練習。それとシャ!シャ!といいながら、15秒間鋭く息を吐く練習。これは跳躍音を出すとき有効なのだろうか。きょうの練習場は12月17日の本番のときの会場綾瀬市市民会館大ホールだ。そこでA先生は発声練習をしながら、客席に下りて響きのチェック。また各パート別に発声をチェックして、音色について詳しく指導する。曲は635小節目からのフーガより始める。先生からは本番のホールで練習できるなんてなんと幸せなことか、恵まれていると励まされる。しかしなかなか声が響かない。ホールの正面に向かって音のビームをぶつけるような感じで発声しろと要求される。つまりみんなの声が音の束になって客席に飛んで行くようにせよとの意味。やはりそういう感覚で歌わないと聴衆には届かないとのこと。751小節目からのSternenzelt mus ein lieber Vater wohnen,・・・のところは目を細め、客席の上に数多くある小さな天井灯を見て、星と思って歌ってくれとも言われた。そして814小節目のDeine Zauber,Deine Zauber binden Wieder,・・・・から終曲のPrestissimoに行くところは、目的に向かって進むという感じで歌って欲しいと注文が付く。悲しいと思えば悲しい声になるし、幸福と思えば幸福そうな声になるのと同じであるとのことだった。きょうは勿論ドイツ語の発音や強弱などの細かな注意はあったが、この曲にあわせた基本的な表現の指摘が有意義だった。

2005.11.03

コメント(1)

-

ペッパー・ミル

先週の土曜日、横浜高島屋へ出かけた。外商からプレゼントを差し上げますというので、それに釣られて行ったわけだが帰りに家庭用品売り場のそばをぶらりと通った。なかなか素敵なものが置いてある。さすがデパート。ノルウエーのホテルで朝食の時に見た、ブラウンチーズなどを削るスライサーもちゃんと置いてある。しかも刃の出具合もダイアルで調整可能。感心しながら見ていると、ふと別の棚に家にあるのと同じような商品が置いてある。なんと昨年ヘルシンキの波止場のオールドマーケットホールで買ったウサギの胡椒挽き・岩塩挽きがあるではないか。一瞬家内と「あれ! 同じものじゃない?」と言い合う。そうなんです。全く同じものだったんです。いや~! ヘルシンキで買って来たって威張れないジャン! 日本でも買えるんだ!そしてもっと驚いたことにそのミニ・バージョンも置いてあった。これはヘルシンキにはなかったぞ!昨年岩塩挽きを娘におみやげにしたので、今回はそのミニの胡椒挽きを贈ってやることにした。可愛いミニ・ウサギさん。1,050円也。

2005.11.01

コメント(2)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

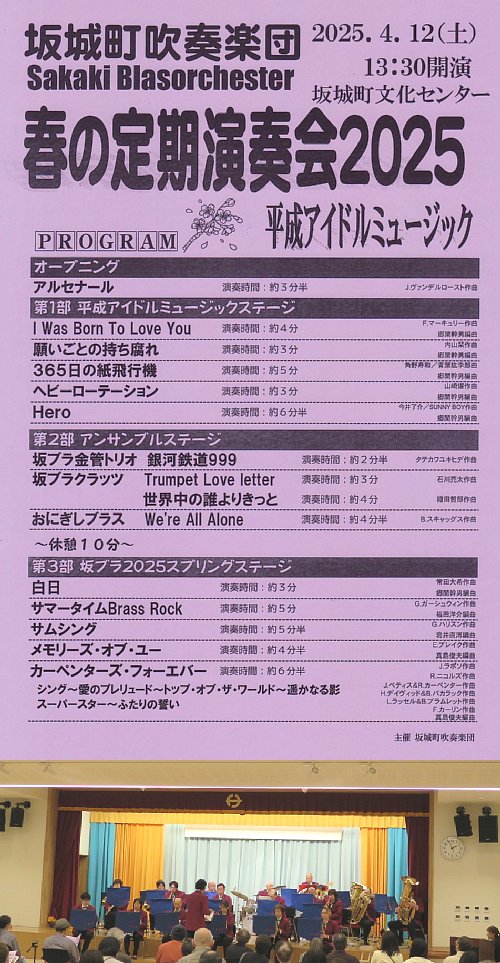

- 吹奏楽

- 坂城町吹奏楽団 春の定期演奏会2025

- (2025-04-14 06:09:22)

-

-

-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン

- John Wetton - Walking on Air Vocal…

- (2025-04-25 00:00:15)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- DrumStudio LA FIESTA主催 第26回…

- (2025-03-25 12:23:22)

-