全817件 (817件中 1-50件目)

-

いちにち。

これといって、ひとに告げるべき何事も起こらずこれといって、こころ動かされることもなくただ、なすべきことをなしおさめるものをおさめていく。当たり前に朝から晩まで時間がながれるでくのぼうのようないちにち。こんなこと繰り返してたらあかん、などと焦ることもなくもっともっと、と求めることもなく自分の輪郭におさまるこのいちにちをヨシ!と引き受ける。それでも、今日のそらのいろは、今日の日差しや風は昨日とはすこしちがうな、と日々のかたむきを感じながら流れる時間に指をひたすようにいちにちを思う。

2012.02.14

コメント(2)

-

時の連凧

まったく同じ時期に、ふたりの男性から「小説」が届いた。ひとりは年若い友人で、いまひとりは人生の先輩だ。年若い友人は、数年前、浦安文学賞という公募であたしが小さな賞をいただいた時瑞々しい感性の作品で、そのトップの賞を勝ち取ったひとで年若いとはいえ、小説においては、はるか先をゆく先輩だ。彼が2004年から2007年までの7年間に書いた7つの小説が並ぶ送られて来た冊子をめくればその2ページ目に7つのモノクロの写真が縦に並ぶ。クリクリとした瞳の赤ちゃんの彼はワープロだろうか、キーボードに手を置いている。言葉を覚え始めた頃だろうか。その下の2005年から一年ごとの美しい面立ちの写真はどれも、執筆時の彼を収めたものだ。年毎にふっくらした顔の輪郭が尖っていきまあるい目に力が宿っていく。次第に少年が大人になっていく。馴染んだものを手放して新しいものを吸収していく。その道筋で紡いだ創作において「(自分は)常に野次馬であ」り乗り物のなかで隣り合わせたひとを観察し記録する、とあとがきにある。こころ動いた小さな出会いを核としてその上に丁寧に幾重にも言葉を張り巡らせて彼の世界を構築していく。彼と言うフィルターを通してみる青い世界はどれもどこか切なくやるせない。「かけおち」「曇り窓」「ただいま」「そまる」「ハンサム」「リベンジ」「ほくほく」7つの作品のうち4つは文学賞を穫っている。若々しい才能が花開いている。人生のどの時も二度とは帰り来ないものだけど「青春」という眩しい言葉で象られる時間の輝きがそこにある。彼自身が送って来た時間を下敷きにして勢いや情緒にながれることなく暮らしの中のひとの営みを細かく描いてみせる。それを経験したひとでなければ書けないことやおりおりにその目がトレースした情景がふんだんに盛り込まれている。特に「そまる」がすきだなと思った。音楽プロデューサーをされている人生の先輩の作品は「スペッキヲ39」という同人誌に収まっている。ミクシイの日記を読ませていただいているのだけれどまことにうまい書き手で、美学というのか美意識というのかセンスのよさにうなってしまう。ひりつくようにありながら、あったかい文章。お会いしたおり、その目の力の強さを感じた。荒海を航海してきたひとが見て来たものを思った。「抱きとめたい」(天然色の一日2)という作品は「鷹山見世が死んだ。」という一文で始まる。東日本大震災で液状化の被害を受けた浦安に住む七十歳の主人公海藤が、その女性と共に過ごした時間へと立ち戻っていく。「記憶の格納庫に入れてある小さな点が躯の奥の方から、むくむくと大きくなって喉もとまでせりあがってくるような気がした」遠い日、海藤がカイトというニックネームで呼ばれた糸の切れた凧のような日々のこと60年代の混沌とした世情芸術学部や美大生達の青春群像見世と過ごした時間が現在と切り結ばれつつ、見事に行き届いた文章で蘇る。青春の出来事は危うくはあっても過去形で語られるもろもろにはどこか安心感がありあ、そうか、これは時の連凧なのだと連想する。時が経ち、凧は次々にあがる。もうどこにも飛び去ってはいかないが見世の訃報からより太陽に近い一枚がゆらゆらと揺れる。その揺らぎが連凧の糸を伝って今もこころを揺らす。「青春」という眩しい言葉で象られる時間の輝きがここにもある。ふたりの表現者の紡ぎ出したものを手にこころざわついたりもして。

2012.01.19

コメント(0)

-

ふたり

昼下がり駅前、買い物帰りのおばあさんがふたり歩いていく。我ながら変だぞ、とおもいつつなんだか気になってその後ろ姿を追う。ふたりはそれぞれにビニール袋を提げてそれぞれにゆらゆらと左右に揺れながらくっついたり離れたりしながら歩いていく。横断歩道は少し明るくてふたりのすがたがくっきりとする。そう、ふたりの帽子むらさきのお揃い。おばあさんになってもなかよし。これが気になっていたんだ。ほら、帰り道もずっといっしょ。

2012.01.13

コメント(0)

-

いささか

いささか不安定な自分を持て余す。眠れぬ夜に思うことは,自分の残り時間のことでそれが長か短いか、ということではなくなにを為しとげたいとかでもなくいよいよ劣化していく機能を抱えながら生きるということ。不満と不安。なさけなく、みっともない未来予想図に深くため息をつく。それが老いだし十分理解してきたつもりだしあきらめてもきたはずなのに身体がこころを牛耳ってしまう。こんなあたしがあたしなのか、なんて思ってしまうのは傲慢なんだろうな。こんなあたしがあたしなのよとまずは自分に言い聞かせなければならないのにこんなあたしをあたし自身がいやがっている。

2012.01.08

コメント(0)

-

紅白歌合戦だあ。

いろいろあった2011年の締めくくりがなんとNHKホールでの紅白歌合戦鑑賞になるとは思いもよらんことでした。紅白歌合戦って往復はがきで申し込むのだと知ったのは昨年のことで家人がせっせと手書きで書き送っているのをみかねて手伝ったりもしたのだけれど甲斐なく落選。今年はプリンターにおまかせしたところなんと当選。今年の倍率は1200倍だったとか。おかげさまの同伴者となり大晦日の昼過ぎに渋谷の街に繰り出すことと相成ったのでありました。まずは当選を知らせるハガキをもってNHKホールに行き座席券とひきかえます。3時から開始されるのですがこれが早くきてもいい席がとれるとは限らないとのこと。で、2時半頃についてみるともうもうすごい行列。あったかい日でよかった。しかし、NHKホール前には日本国旗がずらりと並びなにやら騒然としておりました。紅白歌合戦にお隣の国のアーティストが名前を連ねていることへの抗議活動のようでした。文化侵略である、と。そのなかのプラカードに「家に帰って大掃除を!」というのがあって苦笑してしまいました。あなたたちこそ、とか思ってしまいました。シュプレイコール、っていうのかな、怒号の抗議の声のなかには、NHKそのものへの不満もあったようでした。もっと違うところへ持っていきたい怒りならあたしももっているのだけれど。それでも2011年の紅白歌合戦は始まるのでありました。まず、受付でこういうグッズを渡されます。サイリウムなるもの、光る棒の初体験でありました。白と赤と青があって、演目のここで赤を出してください、とかプラカードで示されるからあわててごそごそ出して、リズムに合わせて振るのでした。こんなかたちで客席も盛り上げておったのであります。席が残念ながらの2階席、C17-33というへんぴな席だったのでオペラグラスでアップしたりしましたがおおむね遠目の鑑賞でした。テレビならここでアップだよな、とか思ったりして。しかし遠目ながら唯一くっきりお顔がみえたのが秋川雅史さんで、さすがの目鼻立ちくっきりでありました。アップがないかわりに、すべてワイドに見えました。(むろんスクリーンではみえているのですがね)装置の設置、片付け、アーティストの登場、退場など進行のあんばいがくっきりわかるんですね。司会者がだれかに質問してるとき、舞台はもうてんてこ舞い。モップで花吹雪掃いたりしてるんですね。二百人越えの大人数の退場なんぞはもう大混雑で体育祭のマスゲームのノリみたいでした。小林幸子さんのお獅子も丸見えでふふふの世界でした。ワイドの圧巻はEXILEのダンスでした。激しく美しい集団の動きに目を見張りました。アスリートみたいでした。年を取ると涙腺が弱くなってしまってすーぐ泣いてしまうのですね。こころに震災のがれきがささっているからひたむきなひとけなげなひときづかうひとささえるひとたくさんのきもちのうつくしいひとのうつくしいおこないに涙がでました。しかしながら、そこはそれ、長く生きてますからわがままなに文句垂れたパートもありました。ひとの好みはいろいろ、それぞれのご贔屓があってあたりまえ、あたしのすききらいもあってあたりまえ、だから。いやあ、遠目ながら嵐もTOKIOもSMAPもみちゃいました。ラルクのハイドもファンモンのケミカルくんもaikoさんも絢香もユーミンもリンゴさんもみちゃいました。うそみたい!個人的に箭内さんの絶叫がよかったな。しかし、まことに長丁場でした。飛行機だったら、どこまでいけたかなあ。腰痛持ちがじっと座っているのはしんどいことでした。テレビでご覧の通りそつのない司会ぶりもあって赤組勝利で終わって外に出てみれば、あたりまえの真夜中でそれは新しい一年の始まりなのでした。通りを挟んでこんな写真が並んでいました。渋谷駅に戻ると,スクランブル交差点で若者たちや外人さんが奇声をあげてなんだか盛り上がっていました。駅前には割れた酒瓶がころがっていました。特攻だの必勝だのの鉢巻きをした白人さんたちが日本の女の子に声を掛けたりしていました。いやあ、これはいったいなんなんだろう、と思案してああ、きっと身のうちにおさまりきらないエネルギーなんだなあ、と思ったりして。ベクトルをまちがえんでくれたまえ、とも。何事にも初体験はあってこの年になってもなかなかに新鮮でありました。

2012.01.01

コメント(0)

-

京都二泊三日

28日から二泊三日,京都に居た。新幹線の回数券二枚もらって好きな時間を選んで旅立つ。文袋まみれの日々をお休みして文さんだったりハンサンだったり文ちゃんだったりしたあたしのためだけの時間。宿は家人の実家。ばさまが亡くなってからは無人の空間。とりあえず仏壇の線香をあげて手を合わせる。「ただいま」ここでは掃除洗濯も飯づくりもなし。出来合いの食料を調達してこーこさんを待つ。滋賀県から車でこーこさんがやってきてノンアルコールビールを飲んでなんやかんや食して途切れることなく話はつづく。日々のたいへんなことやりきれないこと世の中のこと原発のことアジアの隣人の傍若無人ぶりへの不満若かりし日の武勇伝こーこさんおお父さんの伝説心痛めたり、憤慨したり驚いたり、大笑いしたりなんだろうなあ。指先からすーっと屈託が抜けていく感じ。ひとときの語らいが徐々に自分たちを新たにしてくれる実感。気がつけば時間は0時半。おお~、もうこんな…。「また会おうね」翌日は朝から紅葉の百万遍の知恩寺へ。お墓の草取りをして手を合わせる。めったにないことなのだけどばさまたちに、ちょっとお願いことなどしてみる。自分ではどうしようもないことを願う。午後一時、四条河原町にてムゲと待ち合わせ。ムゲは乳がんの手術をした友人だ。毎日放射線治療に通っているもののもう以前と変わらないくらい元気なのだという。それはよかった、と安堵しつつもそれでも心配の種はある。もともと細いのだが、やはり痩せたな、と思う。食事のあと、八坂神社から高台寺へ歩きながらたくさんのことを話しふふふ、と笑いあう。高校時代とおんなじ。ムゲがあたしの家に来た時、母が「おざぶあてておくれやす」「あいやのばしとくれやす」と言ったそうだ。そんなきれいな京都弁を初めて聞いたという。30年以上も前のその言葉をムゲは今も覚えている。「やさしそうなおかあさんやったなあ」いっしょに居た時間の思い出。いっしょに居なかった時間のことも聞き彼女はあたし以上にたいへんな時間を過ごして来たのだと知る。時給830円の暮らしはたいへんだった、とか。職業訓練校へ行って、職を得てようやく落ち着いたと思ったら今度はこんなたいへんな病気になってしまって…それでも彼女が生きていてくれることがあたしにはうれしいことでいっしょに過ごす時間がとても貴重でこの日みた夕日はきっと一生忘れないと思う。30日は朝から庭になっているユズを切ってご近所に配る。いずれは京都に帰り、住むことになる町内の足固め。ふふふ、意外と策士。さても、二泊三日の夢の時間も終わる。あれこれ後片付けして家を出て、駅にむかいあたしの実家に連絡し、兄嫁に会いにいった。実家でもあれこれ難事があり気をもむ兄嫁の愚痴を聞いた。「人生、わからんもんや。こんなことになるなんてなあ」ずっしりと重い言葉だ。だから、今日一日をしっかり暮らすのだと兄嫁は言う。あたしに出来ることはこの言葉を聞くことだ。それ以外にはない。「気つけて帰りや」そんな言葉に送られて駅に向かった。こんな時間が持てたことに感謝しつつ品川で降りる。平日の午後七時、勤め帰りのひとが満ちる構内にまぎれた。日常に帰った。

2011.11.30

コメント(3)

-

書き残してあったこと。

立川談志師匠が亡くなった。朝からワイドショーではその人生のおさらいをしている。一期一会の舞台で自らが見定めた高見を目指した男の足跡。選ばれたひとの自負と含羞と破天荒。パネルの表に記された人生の後半には文字のなかに病気の名前が連なる。最後の気管切開はあたしも経験がある。伝えたい思いは吹き出てくるのに伝えるべき声が出ない。出口を失った言葉は紙の上でもたもたと踊る。もどかしく白い天井を睨む日々。噺家が声を失う。がんはひとをえらばない。ためらいなくたいせつなものを奪い取る。手負いのいきものは弱い。この文の文に、師匠は2度登場する。ナマ談志の思い出。「初笑い」2005.01.07「談志」2008.06.18すきだったな。合掌。

2011.11.24

コメント(0)

-

わかってるつもりでも

最近みどりさんが花粉症になった。還暦を越えても発症するらしい、なんてこっそり思ったりして。症状がけっこう激しくて頭がぼーとしてきて熱が出たりしたのだとか。薬が効いて、小康状態だがふっとこんなことを言った。「花粉症のこと、毎年あなたがひどいからわかってるつもりだったんだけどほんとはわかってなかったわ。なってみてはじめてわかるのね」こちらは、ふふ、と笑うしかないだが…。どんなことも自分以外のひとのことをそのひとのようにはわかりっこないのは自明のことなのにひとはわかったような気になってしまうもんなんだな。ようわからんひとはどこか不安材料でもあってなにかしらのカテゴリーに入れておくと安心するもんな。あたしがきらいなのはひとの言葉を遮って「はいはいはいはい、あれね、わかったわかった」と訳知り顔でしゃしゃりでるひと。名探偵になったかのように高飛車に「わかったわかった」とひとの気持ちをひもときもせずにかたずけてしまうひと。そうやってひとを手前勝手な色に染め分けてしまうひと。それが違っていたとわかったとき相手のほうが変だと思ってしまうひと。なんもかんも知っていて世の中が自分のてのひらにあるように振る舞うひと。ううむ、年を重ねるとテレビにいちゃもんつけるようにこんなふうにきらいだあ、なんていっちゃうのよね。こまったもんだね。

2011.11.22

コメント(0)

-

がーまるちょば ライブ

今夕、友人のみどりさんと天王洲アイルの銀河劇場にてがーまるちょばのライブを観た。おふたりのまことにキレのよい動きに目を見張った。ちょっとした仕草にも神経が行き届いていてもうもう大笑い。愉快痛快の2時間ちょっと。人の動きへの深い洞察。鍛えられた強靭な筋肉が支える動きの確かさ、精密さ、おもしろさ。いやはや、ひととひとが通じ合うために必ずしも言葉はいらないのだとあらためて感じ入る。伝えたいという思いが身体を動かす。受け取りたいという思いが見える姿や風景を変える。舞台のうえでそこにないものが魔法の粉がかかったかのように浮かび上がってきて能の所作のようなわずかな動きがたくさんのものを物語る。恋人にプロポーズしようとレストランで食事をしていた若い刑事が呼び出され世界的な爆弾テロの犠牲になって死ぬ。やがて彼にそっくりがロボコップが作られ爆弾テロと対決する、そんな物語を二人が演じる。言葉なしに。すげえよね、とか筋肉だねえ、とか力いるよね、とかみどりさんと短い言葉を交わしあとは大笑い。劇場で日常の憂さを笑顔にとかして肩軽く帰宅。うまく説明できないけど一回は見るべし!って感じがするよ。

2011.11.17

コメント(2)

-

肉ダネ

息子の住む町に用があった日のことシフトがどんなかわからなかったが家に居れば、お昼でもいっしょに食べようかと思い電話してみた。出ない。ここ数回送ったメールにも返事がなかった。「宮部みゆきの『おまえさん』、買ったよ」なんてのもあったのにな。韓流ドラマのセリフに「親はいつだって子供に片思い」ってのがあって苦笑しつつ頷いた。夜に電話がかかってきた。ちょっと眠そうな鼻声。「大丈夫?」「大丈夫」こいつの大丈夫にはよくだまされる。電話の理由を話すと「どうせ無理だったよ。肉ダネの残りを食わなきゃならなかったから」という。「肉ダネ?」「ああ、肉団子作った残りの肉ダネだよ。ハンバーグにして食った」「おお~、やるじゃん」「がんばってるよ」「元気ならいいんだ」「じゃ」寒くなれば風邪ひいてないか,自炊だが、ベクレってないか、とか案じることは次々に湧いてくる。しかし、声を聞いて思い直す。生きていれば、それでヨシ。

2011.10.31

コメント(0)

-

あんばい

あまりに天気がよいので京都の友人のあんばいが気になった。こんな日だから、逆にブルーになってたら、と案じた。返信はすぐにきた。「食事がものすごくおいしいの!毎回バラエティー豊かなもので感涙ものです」と、派手な絵文字がくっついている。病院の食事がほんとにおいしいのかな、なんて思ってしまう。ひとりぐらしになってからずっと自分のためにだけ作る食事だったしな、とも。彼女が退院したら妹さんが来てくれるかな。おいしい食事作ってくれるかな。そうだといいな。メールはつづく。「同じ時期に手術をしたひとといっしょにリハビリしたりお菓子の交換をしたりして入院生活を楽しんでいます」そうかあ。よかった。けど、ほんとにそうかな、って、また。ごいっしょしてるひとは二人とも64歳だという。その年齢に、一瞬、そんなおばあさんといっしょに?と思ってしまうが今の自分たちとそんなにかわらないのだと気づいて苦笑する。いやいや、けっこう長生きしてるね、あたしたち。64歳のひとでもおなじ病気だからこそわかりあえることがあるはずでひとりじゃない、という感覚が気持ちを楽にしてくるはず。いや、それはあたしの勝手な解釈だれど。きっと、これまでの彼女がそうだったようにやってきた災厄にあらがわずそんなこともあるわなあ、と受け入れているのだろうな。あの家のおじさんが亡くなって後を追うようにおばさんが亡くなっておにいさんが脳の病気になって妹さんが再婚して彼女がひとりくらしをはじめて…離れてすんで会わなかった長い年月に起こったそんな出来事を語る時の彼女の淡々として口調を思い出す。「そんなこともあったなあ」あたしたちの高校時代は三無主義の時代で毎日が「倦怠感」まみれで何事にも「熱くならない」のが信条だったからふたりでいると、のんびりまったり静かなこころでいられた。そんなふたりは、だれも傷つけなかったけどそんなふたりでは、どこにも辿りつかなかったような気もする。だからずっと友達でいられたのかもしれないが。どんなことがあっても彼女が彼女のままでこの地球上にいてくれることがあたしのしあわせなんだけど彼女がどんなふうに変わっていってもあたしはきっとずっと彼女のことがすきだろうなって思う。でも彼女は変わらない。最後の一行「胸の形も前と変わりません」よかったね。

2011.10.28

コメント(2)

-

しこりの正体

15:13 と時刻が残っている。先日乳がんのしこりの検査をした京都の友人からのメールだった。摘出したしこりを調べたらやっぱりがんだった、と。「ガーン!!です」なんて書いている。がんじゃなかった、と安心しきっていたからいきなりの通告にパンチを食らってしまってあたまが動かない。うそお、なんでやのん!とケータイに毒づくもメールは「昨日全身麻酔で部分切除の手術を受けました」とつづく。ええ~、昨日!?そんなあ、と、おろおろしてしまう。これまでに病院選びや手術方法でいろいろ葛藤はあったらしいがとりあえず手術はうまくいったそうだ。このあとはリンパ転移を調べて必要があれば放射線や抗がん剤もつかうのだという。その一連の治療は決して楽じゃないって知ってるよ友人が6人も乳がんなんだから。メールの最後は「あの日病院へ行くよう言ってくれてありがとう」と書いてある。こうならないことをどんなに願っていたか!ひとりぐらしの彼女がどんなに心細かったかを思うとこちらの心も痛む。15日、手術の4日前になるが関東在住のひとたちの高校同窓会の日誰かが卒業アルバムを持って来ていて懐かしく眺めていた。3年3組だったというひととお隣になって3組のクラス写真をいっしょに見た。そのなかに彼女がいた。端っこのほうでうっすら微笑んでいた。今とあまりかわらない風貌だった。7組の写真に映ってるわたしもやはり端っこにいてなんだか困ったような顔をしていた。彼女の写真を指差してお隣の人に「この子、わたしの親友やねん。京都帰ったら、あそぼな、っていうてるねん」なんてことを言っていた。そんなとき、彼女は大きな不安をかかえながら手術のための準備をしていたことになる。それが虫の知らせになるとしたらあまりにかすかでなんだか悔しくなる。メールの返信を、と思うが文章にならない。駄目もとで電話するも出なかった。昨日の今日だしな、と思ったりしてるとむこうから電話があった。「ごめんなマナーモードしてて気がつかへんかってン」意外なほど元気な声だった。「うん、センセもこれなら大丈夫っていわはるねん」経過をききながらこちらは「うんうん、たいへんやったなあ。うんうん、うんうん、ほんまによかったわ」を繰り返す。「年内はあかんけどまた夏帰った時には飲みにいこな」と病人が言う。「お酒はあかんて」「ちょっとぐらいはええやん」ふふ、わかったよ。はやく元気になっておくれ。

2011.10.20

コメント(2)

-

のぶさん

15日に明治記念館で高校の同窓会があった。第1期から29期までの桃山高校卒業生、220人あまりが集った。何十年ぶりで会う顔もありそれぞれに往事の面影あって懐かしさがわく。共通の友人の話などしているうちにのぶさんのことを聞いた。「知ってた?のぶ、死んでんて」とFくんが言った。のぶさんもFくんも高校一年生の時同じクラスだった。「国語の先生が担任やったな」「うん、長谷川センセや」ショックの周辺をぐるぐる回るような会話を続けながらも「なんで死なはったん?」「わからん」のぶさんは、みんなといっしょには進級できなくてもう一回一年生をやることになってあまり顔をあわせなくなった。クセっ毛で、眉が太くて色が白くて、目が大きくて、いつも鼻声で話すのぶさん。陸上部に入ってたような記憶があるけれどそれも定かはない。からだのおおきなHくんと仲がよくて冗談ばっかり言ってたような気もする。書き出してみるとわずかな記憶しかなくて高校一年生の教室はうすぼんやりとしか思い出せないのだけれどたしかにそこにのぶさんはいたし鼻声で笑っていたしはにかんだ笑顔がかわいかったし。なんで死んじゃったんだろう。器用に立ち回れるタイプじゃなかったのかもしれないなんて思案してみて16歳からあとののぶさんのことを何も知らないのだと気づく。あれから40年あまりもたってしまったんだねえ。それでも、死ぬにはまだ若い年代だと思うよ。「ご冥福を…」と大人のセリフがいえないわけじゃないけどこころのなかでのぶさん、のぶさん。なんで死んでしもたんやとくりかえしている。

2011.10.17

コメント(0)

-

書き換え

リベルテ ポール エリュアール小学校のノートにぼくの机に、木々に砂に、雪にぼくは君の名前を書こう読んだすべてページに白いすべてのページに石に、血に、紙に、灰にぼくは君の名前を書こう金ぴかの肖像に戦士の武器に王様の冠にぼくは君の名前を書こうジャングルに、砂漠に獣や鳥の巣に、エニシダに子供時代の木霊にぼくは君の名前を書こう夜の素晴らしい時に昼の白いパンに婚約した季節にぼくは君の名前を書こうぼくの青空の切れ端すべてにカビた太陽の池に輝く月の湖にぼくは君の名前を書こう野に、地平線に鳥たちの翼にさらに影の風車にぼくは君の名前を書こう夜明けの息のそれぞれに海に、船にとてつもなく高い山にぼくは君の名前を書こう雲たちの泡に嵐の汗に降りしきる退屈な雨にぼくは君の名前を書こうきらめく形象に色とりどりの鐘に自然の真理にぼくは君の名前を書こう目覚めた小道に広がった道路にあふれる広場にぼくは君の名前を書こうともる灯りに消える灯りに集まったぼくの家々にぼくは君の名前を書こうふたつに切られた鏡の中と、ぼくの部屋の果物に空っぽの貝殻のぼくのベッドにぼくは君の名前を書こう食いしん坊で大人しいぼくの犬にその立てた耳にそのぎこちない前足にぼくは君の名前を書こうぼくの戸口の踏み台に慣れ親しんだ物に祝福された炎の波にぼくは君の名前を書こう同意した全ての肉体に友だちの額に差しのべられた手それぞれにぼくは君の名前を書こう驚きのガラスに沈黙よりはるかに慎み深い唇にぼくは君の名前を書こう破壊されたぼくの隠れ家に崩れ落ちたぼくの灯台にぼくの倦怠の壁にぼくは君の名前を書こう希望のない不在に裸の孤独に死の歩みにぼくは君の名前を書こうよみがえった健康に消えた危機に記憶のない希望にぼくは君の名前を書こうPoesie et verite(「詩と真実」), 1942年に収録翻訳:2003, Parolemerde2001 よりこの「君の名前」のところをリベルテから放射線と書き換えねばならん日が来るのかもとペシミストは思案したりする。

2011.10.13

コメント(0)

-

五蘊盛苦

仏教の用語に五蘊盛苦(ごうんじょうく)というのがあってそれは 「あらゆる精神的な苦しみ」だそうで、まことにくくりがでかいこと、と思ったりして辞書をみると「自分自身が生きている(心身の活動をしている)だけで苦しみが次から次へと湧き上がってくること」だそうでなんのためにうまれてきたのやら、身も蓋もないな、と思ったりする。その五蘊とは以下の五つを指すそうで。色(しき) =すべての物質を指し示す。この場合、「身体」機能が活発であるために起こる苦しみ受(しゅ) =物事を見る、外界からの刺激を受ける「心」の機能想(そう) =見たものについて何事かをイメージする「心」の機能行(ぎょう)=イメージしたものについて、何らかの意志判断を下す「心」の機能識(しき) =外的作用(刺激とイメージ)、内的作用(意志判断)を総合して状況判断を下す「心」の機能ううむ、そうですかあ、それが苦のもとですかあ。このたびの放射能のことを考えてみてネットでいろんなこと知れば知るほどしんどくなるってのは五蘊盛苦(ごうんじょうく)なのかもしれないわけで情報を得てエリアの線量を知り食品のそれも知り被爆すればどういうことになるかとあれこれ思い悩むこと知ってしまえば,知らなかったときには戻れなくて知らないままで過ごすほうが気が楽だったりするけど目に見えないからと高をくくったりしていたら確実にくる別の苦しみにある日、不意打ちをくらうわけでそれに、生きていると五蘊盛苦のほかにも、あと7つも苦があるそうでそういうことを知ったうえでそういう日が来るのだと知ったうえで限られた時間の意味を自分でめっけるしかないわけで。誰かと出会ったり豊かなものを触れたりみんなの声を聞いたりふっと笑顔になったり一日の名残を惜しんだりだれかの残した一言を思い出したりしてそのすべてをこころに刻んで今自分がここに居ることを噛み締めること。ふれあったりあたためあったり力づけあったりしながらその日までの日を送ること。なんてことをつらつらと考えたりする連休一日目の朝。

2011.10.08

コメント(0)

-

片意地

自分ではけっこう素直なおばさんだなおもってたりするんだけど他人の目にはそうは映らぬようでけっこう片意地だと言われたりもする。片意地とは自分の考えを執拗に押し通すこと。また、そのさま。ということなのだがいやいや、そんな強さがあたしにあったら今頃、ひとかどの者になっているか稀代の嫌われ者になっていることだろう。しかし、えらく素直なあたしは一応、そうかもしれんな、と思案してみる。たしかにいやなものはいやなのだ。その一点、たしかに片意地だ。いまだに苺大福が許せなかったりもするしなあ。そんなあたしが最近やだなと思っているのがこちらの言っていることに受け答えする「そうなんですね」という言葉だ。なんだかいやだ。うまくいえないけどいやだ。なんか、素直な匂いがしない。なんか、如才なくていやだ。「ね」ではなくて「か」にしてくれたら文句はない。たった一字違いに、こんなにうなるあたしに「そうなんですね」なんていわんでおくれね。

2011.10.03

コメント(4)

-

良いこと。

なんの話の続きだったか息子1が、長くしゃべった。ね、覚えてるかな、小学校の3年生のときの担任のクサカリじゃなくて、ナツカリ先生がさ、「ほめられたくて良いことをするのは悪いことじゃない』っていったんだよね。ぼくがそれをお母さんに行ったらお母さん、「それだけじゃさびしいな」っていったんだよね。その当時のぼくは学校の先生と親の考えが違うことにびっくりしたんだよね。えー、そんなことがあったのか。かあさん、すっかりわすれてるよ。悪かったねえ。きっと混乱しただろうね。ううん、そのときはびっくりしたんだけど今から考えるとそのほうがありがたかったと思うよ。だって、ぼくも良いことはほめられたくてするもんだっておもってたんだもん。それでも、そのあと彼が学校生活でいろいろあって長く過ごしづらい時間があったことを思うとたまらない。かあさん、君にとってよけいなことばっかり言ってたのかもしれない、と反省する。かあさんは学生からすぐ主婦になってすぐ、かあさんになったから社会ってもんをよく知らなくて働いたこともなくてかあさんをやってたからちっぽけな知識しかないくせにあたまでっかちなしつけしてたのかもしれないって反省する。どんだけ反省してもそのときには帰れないけどね。でもいろいろあってもかあさんが君をすきで君がかあさんをすきといってくれるからかあさん、それでいいよ。

2011.09.26

コメント(1)

-

放し飼い

「文さんは放し飼いだから」と言われたことがある。ううむ、そっちからはそう見えるのか、と苦笑する。いやいや、まだまだそこまではいっておらんです。鎖の長い犬みたいなもんです、と内心思う。その鎖の長さに感謝しつつその半径で動いているだけのことでその円の中ではひとり、自由でいたいがその円の限界もわかっているつもりだ。その限界があるからその自由のありがたさを噛み締めることができる。

2011.09.23

コメント(0)

-

検査結果

京都の友人からメールが来た。「100%覚悟していたけれど、ちがいました」その一行目のうれしかったこと。よかった。その後、彼女にしては長いメールが続く。念のため日帰り手術でしこりを採取して調べたらしい。その夜突然腕が動かなくなって青くなったそうだが手の使い過ぎが原因だったという。検査結果を聞いたら腕が楽になったところをみるとストレスで筋肉がきんちょうしていたらしい、とも。やっぱり心配だったんだなあ。いっしょにいければよかったのにな。その返信はみじかくうつ。「よかったねえ。ほっとした。また遊びにいこうね」そしたら「ありがとう、いきましょう」と帰って来た。うんうん、生きましょう。

2011.09.19

コメント(2)

-

しこり

指をおって数えてみる。あのひととあのひととあのひとと…5人いる。乳がんを患った友人の数だ。友人たちの暮らしには、それぞれひだがありその奥には切ない思いが折り畳まれている。その思いがしこりになってしまうのか、と思ったりして、悔しくなる。幸い、どのひとも今は元気で暮らしているが再発の不安が消えてはいない。そんな時代なのだと言ってしまえばそれまでだが身近なひとの健康が案じられる。この夏帰省して京都の友人に会ったおり胸にしこりがあるのだと告げられた。彼女は一人暮らしだ。さぞかし不安だろう。「早く病院に行きなさい、安心のためにけんさしてらっしゃい。京都に住んでたらついていくのに」そんな言葉を残して、東京に戻ったのだがその後、連絡がなかった。9月の初めにこちらから電話するとなかなか行けずにいたが「仕事終わりに職場の友人についていってもらうことになった」と言っていた。その後「時間があわなくて土曜日に行くことになった」とメールが入った。つまりは今日、病院に行っているはずなのだがちゃんと行けただろうか。彼女もまた検査して結果が出るまでの間の不安な日々を送ることになる。生まれて生きて死んでいくのがひとの一生なんだからどこかで心臓は止まるわけなんだけどもうちょっと時間が欲しいよね。中学の入学式が始まる前体育館の前に集合したとき私の前にいたのが彼女だった。長い付き合いでも、経巡ってきた道が違うから遠く感じたこともないではなかったけれど会って話してみれば遠い日の笑い声が立ち戻ってくる。やがて私が京都に住む老いた日にも、そんなふうでありたいからもうちょっとだけお互いの持ち時間を伸ばしてほしい。

2011.09.10

コメント(2)

-

57歳に思うこと。

わかったよ。しあわせになるコツはね小さく願うことだ。小さく叶った願いに満足のため息をつくことだ。あこがれがひとつかなえばそれがしあわせ。

2011.08.31

コメント(1)

-

明日への祈り

いろんな願いをこめて、この一枚

2011.08.01

コメント(0)

-

そうかね。

昨日のこと、友人のホナちゃんの結婚式が迫って来たので式服を取りにいくけど、大丈夫か、と息子2からメールが来た。大丈夫だよ。手みやげはいらんよ。と、軽く返信。息子がやってきて、式服に袖を通し、あ、これ夏物じゃねえやとつぶやく。あ、そうだった、と母もようやく気づく。実に親子だ。しょうがねえや、買うわ。しょうがないねえ。靴はにいちゃんの借りてくわ。いいよ。で、くらしはどんなあんばいかね。こないだ、たまねぎを飴色になるまでいためてじっくりカレーを作ったよ。おお~、そいつはすげえ。三日間食って、四日目に冷凍した。そうかね。一人暮らしは残り物がたいへんだねえ。ほかはどうかね。家事はまとめてやることにしてる。洗濯は三日から一週間分まとめてやる。そうかね。近くにケーキ屋があって、紅芋のモンブラン食ったよ。そうかね。一人暮らしのサバイバルはおなじみのお店をつくることだって聞いたよ。そういうのできた?それは得手不得手ってモンがあると思うけど。だね。そこで暮らしていくのは彼だから自分の過ごしやすいように思案すればいい。もういいおとななんだから親の出る幕はない。じゃあ、いくわ、といううしろ姿に向かって言う。「おとうさんがさ、さびしいから、たまには顔を見たいって」「わかった」苦笑いしていた。

2011.07.26

コメント(4)

-

涼しい日

猛烈に暑い日が続くなかで大雨降らした台風が去ったあとの思いがけず涼しい日が続いた。いやいや、ありがたいと思いつつもカクッと肩すかしにあったみたいな気分になって戸惑う。戸惑いながらなんだかうつむいてしまう。それは、秋の始まりにやってくる憂鬱みたいなもののミニチュア版とでもいうかんじで中途半端に内省的になっていく。ここからさきのことなど思案して思案して思案して思案しているのに、うまく像が結ばない。なにがよくてなにがいけないのかなんていうきっぱりした境界線がないから自分が踏み出す方向がわからなくなる。そんなときはおおきくひとつ伸びをして自分やるべき細かな仕事を思い浮かべる。アイロンがけ、とか、冷蔵庫整理とか。これがわたしの近未来。涼しくてなによりと思えばよろしい。

2011.07.23

コメント(0)

-

米は?

しばらく息子2からの連絡がない。どうしているかと思うがどうしているか、と電話するのもいやがられそうで、はばかられる。で、「なでしこジャパンすごいね」と書き出して「米はまだある?なかったら取りにおいで」とメールする。用事があるってわけだね。つづきにとうさんの愚痴などもくっつける。一日置いて返事が来た。「米は大丈夫」あ、残念。「段々家事がメンドくなってきた今日このごろ」うんうん、そうだろそうだろ。「まあ、頑張ってやっております」そうか、頑張ってんだね。スプレー缶半分つかって撃退して以来もうゴキさんは出ない?戦うのは君しかいないもんね。最後の一行は「父も元気なようでなにより」こういう距離の取り方がますますうまくなるね。

2011.07.20

コメント(0)

-

今日、鶴見駅で

暑いけど、予約だからしかたなく病院の定期検診で鶴見にいった。早めに終わったので鶴見区に住むみどりさんに電話したらご主人が出て、川崎の病院へ行った、とのことだった。今年はまだ軽井沢にはいっていないらしい。病院そばのおなじみのパン屋さんでお昼用のサンドイッチなど買って駅にむかう。喉かわいたなあ、飲み物買うかな、やめとこうかな、なんて思案しつつ、ホームに向かうとなんとみどりさんが立っていた。うわあ、偶然だねえ、と笑いあってひと駅進む間にお互いの近況などをあれこれ話す。そこに着くまでの動作のひとつでも変わっていたら出会うことはなかったんだね。「奇跡だね」と笑うと「握手しましょ」とみどりさんが言った。これまでの人生の中でも何度かあったどこかでだれかの意思がはたらいているにちがいないなんて思える偶然。どこかでだれかがあんたはひとりじゃないんだよ、と言ってくれてるようなきがしてふーっと身体の中に巡っていく不思議な力。

2011.07.12

コメント(0)

-

たより

息子2あての郵便が届く。おいおい、郵便局で住所変更しとらんのかね、とそんな大義名分をめっけて電話をする。「おお~」といつもの答え。しかしなんだか疲れて聞こえる。韓流ドラマの挨拶のように「ご飯、ちゃんと食べた?」なんて聞いてしまう。「おお。昨日は家で鶏肉の照り焼き作った」野菜は食べたか?食器はちゃんと片付けたか?なんてことを聞きたくなるがそんなことは聞かない。「すごいじゃん。やるねえ」「おお~」食べ物を出したままにしてたらおそろしいゴキさんが来るよ、なんて思うが,言わない。「今日、にいちゃんのテレビがきたよ」「もうかじりついてんだろうね」「まあね。にいちゃんのはリモコンのボタンで角度が変わるよ」「すげー」「ゴミだせた?」「明日段ボール、全部だすよ」「一段落だね」「まあね」少しづつ片付いて暮らしが回っていくね。君しか居ないんだから君がやるしかないんだからね。そんな言葉を呑み込んで「じゃあね」と電話を切った。声を聞けばそれでよかったんだな、と苦笑する。

2011.07.05

コメント(0)

-

新橋演舞場

謹慎の解けた海老蔵さんが新橋演舞場に帰って来た。私の見た昼の部では「勧進帳」と「楊貴妃」に出演した。開演前のロビーには村松友視さんがいた。このかたもおまちかねだった、ということか。勧進帳の幕が開くと富樫が現れる。ひさかたぶりの海老蔵さんの登場に客席が沸く。成田屋!のかけ声が方々から聞こえてくる。二階席からみると一階席のお客さんの興奮ぶりが見渡せた。おばさまがたの拍手をする手の位置が高い。頭のあたりで手が合わさっている。こんなふうにして客は期待を伝える。富樫が名乗りをあげる。久しぶりに聞くその声。お能から取った松羽根もののセリフは重々しく響くがその抑揚の高い部分が、凛と伸びやかに透き通る。ああ、この声だった、と思い出す。長袴を引きながら颯爽と舞台を横切り端正な横顔を見せて、富樫は座る。義経主従が舞台中央で勤行を行う間じっと座り続ける。引き締まったあごのラインが美しい。時々小さく揺れる。芝居が進み、義経の姿を見とがめたとき富樫が刀に手をかける。緊張した身体のラインがキマっている。そして、そのときの力のこもった「にらみ」にまた拍手がわく。ああ、これが海老蔵だ、とばかりに。ずっとこの姿を見たくて見たくて、見られなかった。その時間が長かった。どのひとにも飢餓感があったに違いない。まだまだギアはトップに入ってはいないのだろうけれど与えられた場所で精一杯、という感じは伝わって来た。義経たちが逃げ延びて、最後に弁慶が花道に残る。さあ、これから団十郎さんの飛び六法だ、と期待が高まる。と、そのまえに団十郎さんがお辞儀をした。客席に向かってお辞儀をしたときそのお辞儀に万感がこもっているようなきがして団十郎さんの誠実なお人柄が偲ばれてなんだか胸が熱くなって,涙が出た。さまざまに交差する思いをぐっと呑み込んで弁慶は花道を力強く飛んだ。今日お隣の席は水色のアロハシャツとパナマ帽のおじいさまだった。もう隠居だから毎月歌舞伎を見に来てます、とのことだった。戦争に行ってたから、歌舞伎を見始めたのは戦後ですよ、というおじいさんが語る役者さんの話はなんとも面白かった。ご贔屓は団十郎さんで今、弁慶役者といったら、彼でしょうねえ、と言う。生い立ちのことや父親が早く亡くなったこと自身の病気や息子のこと団十郎は苦労してるからねえ。そんな言葉が染みた。そして、松禄さんがすきだった、とおっしゃるがそれは当代の松禄さんのおじいさんのことだ。いい役者でしたよ、と懐かしげに。俊寛は、カンエモンが一番でしたよ、と言われるがその役者さんのことがわからない。俊寛の最後のシーン、島にひとり取り残され、出て行く船を見送る俊寛。その表情は役者さんによっていろいろなんだけどカンエモンさんはふっと笑ったのだそうだ。あれが、よかった、と。ながいながい観劇の時間のなかでたった一回観たカンエモンさんのその表情が今も記憶の底に鮮やかな姿で居ること、それはすごいことだと思う。きっと今日の団十郎さんのお辞儀もそんなふうに、わたしの記憶に刻まれることだろう。「それはしあわせなことですよ」とおじいさんはにこやかに答えた。そんなおじいさんと話せたことが私のしあわせだとも思った。

2011.07.04

コメント(0)

-

また、ふりかえる。

2日のペケ市でパンダの文袋が売れた。お仲間のgrowさんが買ってくださった。そのパンダの手拭いは息子2が京都で買って来たものだから「売れたよ』とメールした。「売れるかと心配してたからちょっとうれしい」と返信があった。こちらは返信があったことを喜んでいたりする。そう、文袋のブログにはこんな一文もあった。2010年6月21日のことだ。*****夕食後、パソコンにへばりつく息子2に「おいおい、たまにはいっしょに片付けんかね」と声をかけると、珍しく「おお~」と答える。食洗機のない我が家にはこんな日もある。ならんで皿を拭く。きゃつめは、妙にこれがうまい。ふきんの使い方からしてちがう。長く広げてその端で拭いていく。「さすがうまいね」「プロだったからね」そう、かつて彼はフレンチレストランのギャルソンだったことがある。あれから幾星霜、人生はいろいろあるわけだが体が覚えていることもある。彼が拭いた皿を食器棚にしまいつつ「わたしはプロだったことがなんもないよ」としみじみする。そう、学校を出てすぐ嫁さんになってまたすぐにかあさんになったからね。あ、ポスティングはやったけどあれはだれでもできるな。なんてぼやいていると最後のティースプーンを拭きながら彼は言った。「いや、文袋屋はプロじゃん。たいしたもんだよ」ふふ、そんな言葉をもらえる日もある。*****

2011.07.03

コメント(0)

-

ふりかえる

迷子の道しるべにこんな一文があった。*****2008 2/19豆腐の味噌汁小松菜の辛子和えアジフライ、千切りキャベツ添えフライドポテトオニオンスライスサラダ今日の夕飯息子2といっしょに作った。洗米から始まって盛り付けまで。「中高に」なんて教えたり。好き嫌いが多くて味つけが濃いひとなのでどうなることやらと思っていたら案の定、辛子たっぷり。味噌汁のだしも鰹節のおごったものになった。アジフライもがっちり揚げてなんというかメリハリのきいた料理だった。今日は今日のこと。たいせつなのは続けること。なんでこうなるのか、と嘆くよりこうであることのなかで楽しんでいこう。健康でいっしょにいられておいしいご飯が食べられてよかった。わたしたちの人生には上手くいかないことがトラップのように沢山用意してあってそこにひっかからせて意気消沈させようとするひとがきっといるにちがいない、なんて思ったりする日もあるのだけれどそういう日もあるのさと互いの肩を叩きあっていっしょにご飯を食べられるそんな幸せを噛み締めよう。*****そんな日があってこんな日が来る。

2011.07.01

コメント(0)

-

がんばってもらいまひょ。

そうして暑いさなかに次男の引っ越しは終わり,「あ、これ」と我が家の鍵を返された。腰につけたキーホルダーにはあたらしい鍵。その先への扉を開ける鍵。ここから持っていったものの痕跡をなぞりながらこの年頃のかあさんがきっちりと寂しさを味わうのも悪くないことさとか思う次の日の朝。

2011.06.30

コメント(0)

-

ひつまぶし

今日の夕飯はひつまぶし。カレー味の鶏肉ズッキーニと茄子の肉ばさみグリーンサラダジャガイモとタマネギのみそ汁なんだかてんでなメニューだけどそれが普通の我が家の夕飯。かあさんはビールを飲む。今日が4人で食べる最後の普通の夕飯。息子2がちょこっとご挨拶。恵比寿をひきはらって8年。長くかかったけどようやく独り立ちできます。そのあと、なんと言ったのかかあさんは思い出せない。ビールのせいだよ。ていうかその飯茶碗は置いていくんだね。うちにきたらそれで食べるんだね。そんなこと考えてたから。ねえ、あのとき、なんて言ったんだっけ?そう聞いたら、にやりとしていう。「一期一会だよ」「じゃ、ウソ書くよ」「好きなように書いたらええ」と、また、するり。こんなこと話すやつが明日から、いなくなるんだな。

2011.06.28

コメント(0)

-

29日に

息子2の引っ越しは29日だ。玄関には段ボールが置いてある。ああ、もう秒読みだね。昨日は炊飯器を抱えて帰って来た。あ、ご飯も自分で炊くんだね。あたりまえかあ。お茶碗もお箸ももう買ったんだね。そうか、買ったのか。いいお皿があるよ、もっていくといい。そうだ、大工道具もいるね。裁縫道具は?掃除用具は?あっ、薬を忘れてはいけない。君はお腹が弱いから整腸剤は必須。風邪薬もね。緊急の修理屋さんとか病院とか飯どころとかちゃんと調べておいたがいいよ。それから、それから…一度は経験したことなのに細かな案じごとがあたまのなかに次々に浮かんでくる。まったく、われながら困ったもので息子にしてみれば面倒で迷惑きわまりないこととは思うが浮かんでくるものは仕方がない。しかたがないかあちゃんさ。あのさ、うまくいかなかったことをかなしくなるくらい、なぞってしまうこともうちの家族ではよくあることだけどでも、何度うまくいかなくてもなんとかつくろいながら進むのもうちの家族なんだよ。(へんな励ましだな)うまく暮らしていくのはたいへんだよ。けど、自分のことを大事にしようと思ったらなんとかなるよ。なんてことを何度も何度も言いたくなるから困る。知らん顔して「時々は、ご飯、食べにくる?』なんて聞いてみる。「そのときは電話するよ」また、するりとかわされた。

2011.06.27

コメント(0)

-

着々と

息子2が7月から一人暮らしを始める。その準備が着々と整えられていく。一人暮らしは初めてことではない。その終焉にあたっては当時の世の中の暗い流れとともにまあ、話せば長い彼なりの紆余曲折があったわけでそれでも曲がりきらないでなんとか軌道修正をして現在にいたりまた、自分ひとりのちからで暮らそうとしている。そういう気持ちになったことをよかった、と思いそこから繋がる未来への希望も湧く。それでいいのだとおもいつつ日々の暮らしにあいつがいなくなるのか、と思うと、なんだか落ち着かない。正直に言えば,寂しい。なにがあるわけでもないのにそこにいる気配で家族が和む。なにをいうでもないのになんだか声をかけてしまう。やつはおう、だとか、ああ、だとかしか言わないのにその「間」の取り方やその脱力した声になんだか落ち着いていた。そうか、もうすぐ、いなくなるのか。なんどもそう思う。4人で暮らし始めた品川。8年がたって、家族は3人になる。

2011.06.24

コメント(2)

-

三ヶ月がたったね、

「三ヶ月が経って、どうですか?」と、先日、いわきの友人に電話をした。家業で忙しく立ち働くご主人を家庭でささえる毎日だと聞いた。そばで愛犬の吠え声も聞こえた。その暮らしぶりをよかったな、とは思うが現実に、原発の不安は消えていない。彼女はそこで働くひとたちの疲れきった肉声を聞く機会があるという。「いいことを聞かないよ」徐々にあきらかになっていく真実はいのちの不安を増殖させる。「ただちに」という言葉の向こう側を思う。福島の少女たちのおんなとしての憂いを聞いた。未来のいのちのかたちを案じているのだ、と。福島に生まれ、そこに住んだことで降りかかってきた災い。そんなことがあってたまるか、と思うがあり得ないことではない、と原発事故の歴史は教える。年若いひとたちにそんな重たいものを背負わせてしまった罪。いや、ここに住んでいたからといってその不安がないわけではなく大地から、水から、食物から、今、脅威はやってきていて日本人はみな、その不安を抱え続けることとなる。だから、福島のひとだから、なんて誰にも言えないのに現実にはそういう居心地の悪さがあるらしい。そういう境界線をひくことで安心感を得たいひとがいるということか。「福島の人間は我慢強いんだね」笑いながら彼女は言った。そんなこと言わせる世の中は間違っとる!とにわかに心が煮える。その煮えた心をどこに向ければいいのかがわからない。それを冷ますお行儀のいい答えは見つけられるのに。「いわきにいけたらいいんだけど足腰がいうことをきかなくて」いいわけにもきこえて心苦しいのだがそれが今の自分の現状。「いま、来てほしくない。おすすめできない」きっぱりした答えだった。「落ち着いたら東京でゆっくりお茶したいんだけど…」それに続く言葉は衝撃だった。福島という言葉が持つ暗黒面。彼女もまた境界線を強く意識していた。そんなこと!と今度は心が冷えた。百日足らずで、そんなふうになってしまうのかと。時間はこんなふうにもねじれて流れるのだ。共通の年若い友人のことも話した。案じながらも、なにもできない、と。「話したくなったら向こうから連絡がくるよ」彼の時間がどんなふうに流れてどこへ向かっていくかはわからないけど待っていればいいのだ、と。「でも、彼はてがみがすきよ」そんな言葉を聞いて筆無精が苦笑した。

2011.06.18

コメント(0)

-

今日は

今日は千鶴子さんのお誕生日。1926年6月6日生まれの85歳。おめでとうございます、と電話すると「足が痛くて伝い歩きしかできなくてひきこもりなの」そんな答えが返って来る。小さくなった千鶴子さんが手すりにすがって進む姿を思いうかべて「あらら」としばらく言葉がでない。思い直して「いやいや、こちらもおんなじです」と告げ脊柱管狭窄症のだましだましの説明をする。「調子が悪いときは駅に行きつくまでに5回休むことがありますよ」と私。「あら。わたしの方がマシだわ。休むのは一回ですむもの」と千鶴子さん。年は離れているけれど同じ痛みを分かち合う。…それは私の方に問題があるのだけれど…その痛みのせいで習い事などいろんなところに出かけられなくなっていくことも同じだ。「短歌の教室のみんなでご飯を食べにいくとき連中はさっさと歩いていくのよね。その背中をみてその後をとぼとぼ歩くの、もういやになったの」こちらのペースにあわせて待ってもらうことを良しとしない矜持が静かに伝わってくる。「足が痛いからって、会計を変わってもらえたからそれがうれしくてしかたないの」なり手のなかった会計を十数年も引き受けて来た。「わたしはお金の交通整理をしてるだけだから」といいながら、律儀にこなしてきた。それを、足が痛くなってやめる。老いは容赦なくやってきて多くのものを奪っていく。炊事や洗濯がたいへんになってきてケアホームに入った友人がうらやましくなったりもする、という。かつてはなんでもなかったあれもこれもができなくなっていく日々のまんなかの誕生日。「なかなか死なないもんね」そんな言葉を聞いてしまう。うちのばさまが数えきれないくらい言った言葉だ。千鶴子さんの口からは初めてだ。また「あらら」の思いになる。それでも、通っている「もみやさん」は面白くて小説でも書けそうな気がする、という。「もみやさんには訳ありの彼女がいてその車のナンバーが「3535」なのよ」そのひとはべっぴんさんでふたりはなかよし、で、と千鶴子さんは「3535のおんな」の観察を続けているらしい。好奇心はまだまだ健在だ。そんな話の途中にキャッチホンが入った。友人かお孫さんからのおめでとうの電話かもしれない。そうならいいな。

2011.06.06

コメント(0)

-

わからん。

時々、自分がわからん。なんでこうなるのか、と我が身を疑うことが最近とみに増えた。やる気みたいなものが、突然、ふっと消える。世の中のことが、まるごとめんどくさくなっていく。ああしてこうしてこうなってという段取りのとちゅうでぱたっと立ち往生してしまう。これはこまる。暮らしづらい。積み上げていくこと選び取っていくこと繰り返していくこと元通りにすることいろんなことの途中で「やだな」という思いがざわざわと立ち上がる。なんでやねん、とこころを探る。その根っこには他人の思いとかその現実に対する違和感もあるのかもしれないし自分にたいする愛想尽かしもあるのかもしれない。正しいとか間違っているとかではなくある瞬間にそう感じてしまう。その感じかたに法則があるわけではないから始末が悪い。「計画的」という言葉を聞くとこころのなかでじんましんがでるような感じがして先のことなどわからん!とえらく頑固なひとになってしまう。直感でなら動くのだがそのひらめきとひらめきの間をすすむきまぐれなステップの踏み方は自分でも予測がつかないのだから他人には理解できるわけもなくなのに、はてなの顔つきのひとたちにその道筋を言葉にすることがまことにめんどうでならない。そう思ってしまうのだからしかたがない。そんな言葉で括ってしまえばまことにわがままなやつ。「やだな」と思うことをこころに貯めていくとこころの回路が狭苦しくなるわけでこころの動脈硬化みたいなもんで梗塞をおこしてしまって立ち往生するのかもしれん。加齢とともに、ひとはかたくなにもなるようだ。いたらぬ自分を自覚しながらそのいたらなさを指摘されるとまた「やだな」と思ってしまう。わからんちんの自分を持て余す。

2011.06.06

コメント(1)

-

家出少年

家出した少年がうちにきたことがあった。ひとりは在日3世のセイちゃん。息子2の小学校の友達。家業の跡を継ぐとか継がないとかでじいちゃんに殴られて、うちの前の階段にずっと座っていた。うちでカレーを食べて帰っていった。その後、家業が傾き、一家は引っ越して消息はわからない。もうひとりはホナちゃん。息子2の高校時代のバレーボール部の友達。何が原因だったか、多分進路のことだったのだろう。友達の家を泊まり歩いていたのだがうちにご飯を食べに来たことがあった。秋だったなと思い出すのはいっしょにさんまを食べた記憶があるからだ。ホナちゃんはとてもうつくしくさんまを食べた。その食べ方から育ち方がうかがわれた。多分、大丈夫、と思えたりした。ホナちゃんのおかあさんがお礼にみえあれこれと話した。知性的なひとだった。家にもどったことはきいていたがその後の消息はよく知らない。この不遇の世代が生きていくにはきっと紆余曲折があったことだろう。先日、息子2のところへ結婚式の招待状が届いた。彼女といっしょに写るホナちゃんの写真があった。あの頃の面影がある。しかし、表情がちがう。あの頃はもっと尖った感じがしていた。落ち着いたんだな。年月が変えていくんだな。バレー部のメンバーが順々にパートナーをめっけていく。あとは息子2とteppei君だけだそうだ。ひとはひとだし無理してもいいことはない、と思うことにしている。そんな息子2も今月中に一人暮らしを始める。いろいろあった以前の一人暮らしを思うといささか不安もあるのだがいろいろあったらまた対処していくしかないしな、と思うことにする。

2011.06.03

コメント(0)

-

不義理ばかりしてる。

大学の同窓会があったのに出欠のハガキすら出せなかった。まったく、なにしてるんだあ、と自分にためいきが出る。情けない。ひととして、いかがなものか?もう十分、いい大人なのに。しかし、と言い訳するのだが京都までいく、と考えただけで、脊柱感狭窄症の足がうずく。団体行動はしんどいしな。そこで、わがままいうのは、どうもな。そしてそうまでして行きたいか、と自問してそうまでして会いにいきたいひとがそこにいるか?とつっこんで、苦笑。過ごして来た時間の深さとか今、手の中にあるものとか人に対する感覚とかそういうものはちがってて当たり前なんだけど今はそれがしんどいな、と思ってしまってうつむく。こころうごかぬうちに日がたってそうこうしているうちハガキの存在も忘れてしまった。まったく、なんて奴だあ。そんな手前勝手な自分に幹事さんから、みなさんの近況を知らせるお手紙が来て恐縮至極。まことにまことに、申し訳なし。

2011.05.27

コメント(2)

-

Go ahead.

第三火曜日の夜は骨董の教室で青柳恵介氏が語る骨董にまつわる楽しいお話を楽しみにしている。いつも、友人ふたりと日暮里駅で待ち合わせて夕食を住ませてから、教室である谷中の韋駄天さんへむかう。昨晩もそうだった。日暮里駅前の中華料理店から谷中へ向かって歩いていった。時間にしたら10分あまりだろうか。その途中で足が痺れ出した。友人ふたりは勤労婦人で本人達は意識していないだろうが私から見ると、足の運びがまことに早い。すっすっすっ。目的地へ向かうための歩行。教室が始まる時間にはまだ間があったが身に付いた歩行速度対角線を歩くような無駄のない感じ。遅れないように歩いていると足の裏から痺れ始める。ふくらはぎ、もも裏、最後は臀部。足全体が突っ張る感じ。おいおい、これはどうなるんだろう、と思っていると傍を車が通ったので、これ幸いに立ち止まる。瞬時に回復するわけもなく引きずるようにして、ようやく目的地に着く。「こんばんわ~、おひさしぶり~」とはずむような友人達の声を聞きながらひとり落ち込んでいた。東芝病院のセンセイはしびれや痛みはすべて、脊柱感狭窄症に由来する、という。だましまだし生活してもう我慢ならん、となったら手術するのだがそれまでは、つまり、我慢するわけだ。だましだましの生活というのがこんな場面に現れる。ひとのペースに合わせて歩くことが出来ないこと。自分のペースに合わせてもらわねばならないということ。気持ちのしんどいことだ。そのしんどさに釣り合う天秤を考える。考えて、しんどくなる。たくさんのことをあきらめねばならんな、と思う。いや、つねに誰かと一緒にいたいわけではない。もともと団体行動は得意ではない。引く手あまたの人気者でもないし気がつくとみんなとちがうところにいたしひとりでも平気だし、だから、いいんだけどいいはずなんだけどこんなふうに現実を突きつけられるとうっと後ずさりしてしまう。そして後ろ向きになりそうな思いのなかを泳ぎ自己憐憫の大波を被って溺れそうになる。苦しくなって息継ぎをするように、過ぎた時間を思う。予後のよろしくないとされる悪性腫瘍ができて手術してそのあと15年も生きて来た。あのときでおわっていたかもしれないのに15年だ。すごいじゃないか。あきらめたことは山ほどあるが新しい出会いもあったし自分のこころのなかにめっけたことはもっとたくさんあった。生きることの意味はより明確になった。ありがたい、と素直に思う。御の字、だ、と。そうだ、くらしのさまが変わるだけだ。わたしはわたしのペースが変えられない。だれかのペースに合わせることが出来ない。ああ、それはわがままではなくしかたのないことなのだ。ある意味、ありがたいのかもしれない。決まったことは悩む必要はない。だれかの背中をみながら歩くことになること。だから見える景色もあること。それが、天秤の片側にあるものだ。どうぞどうぞ「おさきにどうぞ」

2011.05.18

コメント(0)

-

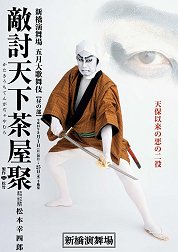

ひろかわさん

歌舞伎を見に行った。歌舞伎座は建て替え中で、新橋演舞場である。演目は「敵打天下茶屋聚(かたきうちてんがぢゃやむら」主演は、悪役二役を演じる高麗屋、松本幸四郎だ。なかなかに可哀想な兄弟の仇討ちもので初めて見た演目だった。二役のうち、元右衛門というのが実にコミカルで生真面目な高麗屋さんが生真面目にきっちりコミカルに演じていた。なるほどそういう型なのだと改めて思う。これを勘三郎さんが演じていたらアドリブと思うかもしれない。つまりそれは役者の個性だ。震災の影響か、雨のせいか客席には空きが目立った。芝居見物には気持ちの余裕が必要ということか。わたしにしても、震災以来初めてとなる。偶然なのか、なりゆきなのか今日のお隣の席はお顔馴染みのかただった。このかたのことはかつてこんな風に書いた。2005.01.12そのときはお年もお名前もしらなかったが今日、85歳のひろかわさんと知った。わたしがご主人のことを聞きました、と告げると「あら、そんなことがあったかしら?」といわれた。「わたし、最近だめなのよね。みんな忘れてしまうの」85歳というお年を聞けば納得するのだが、まだまだお元気そうに見える。今月は、明治座や、新橋演舞場の夜の部もいかれそうで「籠釣瓶花街酔醒(かごつるべさとのえいざめ)」の八つ橋役の福助さんがそれはそれはきれいだったそうだ。「福助さんは源氏物語の夕顔のとききれいだなあと思いました」とわたし。「そうだったわねえ。ほかのひとのことはわすれたけど福助がきれいだったことを覚えてるわ」そう、おんなたちはいくつになっても美しい役者に心奪われるのだ、と寂聴さんのことなどを絡めて歌舞伎話が盛り上がった。「今の団十郎のことを若いとき、幸四郎や松禄なんかが母親のことで、そりゃあいじめたのよ。菊五郎はそんなことしなかったけどね」「しかんは歌右衛門を継がせないって歌右衛門が言い張ったらしいわね」「成田屋の事件があってから怪しいひとがお金をせしめようとこのへんをうろうろしてたらしいわよ。だから団十郎がきっぱり警察に委ねたんだって」初めて聞くことが多く、ほうほうほう、と驚いて聞いた。ひろかわさんは、幕間にアイス最中をご馳走してくださりそのうえ、雨だから、と帰りには新橋駅までタクシーに載せてくださった。恐縮しつつ、なんだかおもしろかった。また、おばあさんにナンパされたあ、とか思っていた。新橋駅で名前を聞かれ、答えた。この次がいつになるのかわからないしひろかわさんがわたしを覚えてくれてるかどうかもわからないがそれでも、「じゃ、またね」と別れた。

2011.05.12

コメント(0)

-

嫁いらず観音

休日の遅い朝、どんよりとした空を睨みながら洗濯物を干す。ながらでNHKの番組をちらちらと観る。新日本紀行、昔と今がスライドする番組だ。画面に岡山県にある「嫁いらず観音」というところにお参りする大勢のひとびとが映る。嫁いらず、という言葉にひっかかって洗濯物を置いて見入る。縁日の日、今も昔も、お年寄りがぞろぞろと集まってくる。地元の人々がその接待をしている。その観音さまの、嫁いらずというのは、嫁がいらないというのではない。嫁の手を煩わすことなく長く患うことなく安らかに逝きたいという願って今も昔も、ひとびとはその観音に手を合わせる。ぴんぴんころり、とか、ぽっくり寺だとかとおなじような感じだ。観光バスでやってくるひともたくさんいる。バスの運転手やツアーの添乗員が持っているのが映る。その荷物は肌着やパジャマだ。それをお坊さんにご祈祷してもらうとおしもの世話にならなくてすむ、という。嫁でなくとも介護してくれるひとの手を煩わせる心苦しさ。今元気だからこそ思い浮かぶことかもしれないが自分の死に方を選ぶことができるならだれしもそんなふうに死に行きたいと思うだろう。うちのばさまが介護を受け始めた頃「死にもせんと」とよく言っていた。誰の役にも立たないのに、という思いがその底にあった。うちの場合は遠距離介護で、晩年のばさまはほとんどヘルパーさんのお世話になっていた。申し訳ないことだが、わたしが嫁として、お役に立ったことは多くはなかったと思う。それでも、ヘルパーさんがお休みになる年末年始ばさまのおしもの世話をした。立って、肩に手を回してもらっておむつを引き上げるとき、ばさまは「あんたさんに、こんなことをしてもらう情けない体になりました」と言った。兵隊さんが報告するような口調だった。「そんなこと」と口ごもるしかなった。ばさまは建設的にものを考えるひとで愚痴る暇があったら解決策を、というふうだったから堪え難いものもあっただろう。ばさまの前向きな方式でいうと介護を受けている状況をなんとかするためには自分が死ぬことが一番の解決策だ、と、考えていたらしくがんがみつかったとき「ああ、うれし、なんぞ病気が無かったら死なれへん」と言い、延命治療を拒んだ。最期はホスピスで迎えほんとうにあっぱれな嫁いらずのひとだった。そして、今の我が家では息子たちによりそってくれるひとは未だ現れずこのさきの見通しもきかない。

2011.05.03

コメント(0)

-

千鶴子さんといっしょに

まったく老いは容赦がない。久しぶりに会った千鶴子さんはますます小さくなっていた。ロッキングチェアが行ったり来たりするように前へ後ろへ揺れながら、杖をたよりに小さな歩幅で千鶴子さんが歩く。その数歩をでくの坊のように大きな私が一歩で歩いてしまって、立ち止まる。苦笑しながら千鶴子さんが並ぶ。脊柱管狭窄症の自分もいずれそうなる。順番だ。横浜関内のセルテビルのレストランへ行く。懐かしいビルの名前。ずっと前に行った三煕という中華やさんがまだあった。創作ダイニングという店でレディスコースをいただく。「あなたビール飲みなさい」「じゃ、千鶴子さんも」乾杯をして一息つくとテーブルから顔だけしか見えない千鶴子さんが「補聴器をわすれた」という。「今日はずっとわたしがしゃべるから、あなたは聞いてて」......わたし、このところ、毎日、もみやさん(マッサージのことらしい)へ行ってるのよ。ほかはどっこもいってないから片道10分かかるんだけど往復20分の運動だと思ってるの。もみやさんで、電気もかけてもらうんだけどときどき、外すのわすれるのよ。帰ってこないからってうちのじいさんが電話してきてああ、いけない、わすれてたあって大慌てしたこともあったのもみやさん、独身なんだけどこのごろ彼女ができたらしいの。もとは通ってくる患者さんだったらしいんだけどね。なかよくなったらしいわ。もみやさんは背中をもんでくれるんだけど彼女には背中だけじゃだめよまえのほうもね、って言ってやったの。そしたら、わらってた。ほんとにこのごろはよく転ぶの。転ぶとひとりで起きられないから町で転ぶと誰かに助けてもらわなきゃならないの。人通りの少ないところだと困るの。この前はあるマンションの前で転んでその管理人さんに起こしてもらったのそれから仲良しになって管理人さんの育ててる花とかもらってうちで植えてる。むろん、植えてるのはじいさんよ。この前商店街で転んでたらそのそばを男の子が自転車で走っていって何の拍子かで転んじゃったのね。若いひとだって転ぶんだからね、って言ってやらなくちゃって思ってたの。じいさんに「ころころころぶ」って言われて腹がたったんだけどそれをエッセイのタイトルに使っちゃったわ。もうだいぶエッセイたまって来たから今年も藻乃露於具がだせそうよ。転ぶからだめだってじいさんのお許しがでなくてどこにもいけないんだけどわたし、京都の伊根の船の入る民宿に泊まりたいの。それが今の夢よ。もみやさんにそう言ったら僕は実家が川西市なんでバイクで連れてってあげますとなんて言うのよ。彼女に怒られるからいいわって断ったの。そんな話をしながら普段は食欲がないという千鶴子さんが前菜、サラダ、スープ、魚料理、肉料理、デザートを全部平らげ、大きめのグラスにはいったビールも飲み干した。わたしもしっかりいただいてへーへー、と驚きながらもみやさんのバイク後ろにちょこんと座っている千鶴子さんを想像していた。想像の中の千鶴子さんはちょっとおすまし顔だった。

2011.04.28

コメント(0)

-

上を向いて歩こう

特養ホームで傾聴させていただいたおばあさんは自分の名前を思い出せなかった。何度も思い出そうとして「なんだったかしら」と辛そうな顔になった。名前だけではない身の上、来し方、家族のこと、友人のこともたずねても答えはでてこない。長く生きた人生のとっさきで振り返ったら、なんの景色も見えないのか、と思うとこちらが切なくなる。なにかしらの会話の手がかりをもとめてこちらはつい身上調査のようなことをたずねてしまうのだが答えられない、と思い知らされるのはきっとつらくさびしいことなのだろうと思いいたって、反省する。ただ、生まれ年は大正3年だとはっきりいった。1914年生まれで、97歳。第一次世界大戦が始まった年だ。車いすのなかにすっぽりおさまった小さな顔のなかにはシミが固まって隆起したようなものが目の周りや頬にたくさん点在している。このひとの顔にも長い時間が流れた。しばしの沈黙の後「おすまいはどちらでしたか?」と聞いてみると思いがけず、「三つ又」返ってきた。村松友視さんの「時代屋の女房」の舞台になったところだ。ーああ、あそこにはお地蔵さんがありますね。ーそうそう、お地蔵さんがあるの。-お参りしましたか?ーええ、よく。そんな話のとっかかりから盆踊りの話になり東京音頭をいっしょに歌うことになった。♪おどりおーどるなーらちょいととうきょうおんどよいよい唇が小さく動き始めてだんだん声が響いてくる。♪はなのみやーこのはなのみやこのまんなかで~「じょうず!」と拍手をするとふわっと表情がうごく。ー浴衣着て、踊ったの?ーあの頃はたのしかったわねえーお酒は飲んだの?ーわたしは飲まないそれでも続いて炭坑節も黒田節もいっしょに歌った。途中で歌詞がでてくなくなってもわたしがちょっとリードすると、その続きを歌ってくれる。「上を向いて歩こう」もちゃんと歌う。これは1961年にリリースされたらしい。このひとは47歳だったはずだ。なにを聞いても「いろんなことがあったわよ」とこのひとはいうがどんな状況でこの歌を聴いていたのだろう。「ほんとにじょうずに歌えるのね」といいながらこのひとの二の腕をさすった。肉の落ちた細い腕。骨をなでているようなかんじ。何気なくみた手の甲も時に浸食されたように肉が落ち筋と血管だけが取り残された尾根のように残る。手のひらの皮も薄くなって手相見を悲観させるだろうなと思うくらい中央部の皺が消え、なにもないように見える。こんなふうに来し方の軌跡がなくなっていくのかと思ったりする。それでもたのしそうなこと、すきそうなことをあれこれ思案して聞いてみるが旅行も映画も芝居もあんまり好きじゃないという。ふっと部屋に飾られた造花の桜が目に入ったのでーあ、さくらだわーさくらはきれいよねーお花見は行った?ーいったわよーおにぎりのお弁当もってねーそうね、お弁当ねーおかずは…卵焼きすき?ー卵焼き、すきよー甘くておいしいよねーそうよねーおにぎりにとろろこんぶ巻いたーとろろこんぶ、巻いたわよ食べ物のはなしになると表情が豊かになる。それから「こんど一緒にお花見にいきましょうよ」と誘ってもらった。かなわない約束だけどなんだかうれしかった。「ええ、いいですね。卵焼きのはいったお弁当持っていきましょう。そのときは、お酒ものみますか?」「ええ、のむわ」終わりの時間が近く 「最後にもういっかい上を向いてあるこう、を歌っておしまいにしましょう」といって、ふたりで歌った。じゃ、と握手すると「ああ、あったかい手ねえ」といった。なまえもしらないおばあさんとのひとときだった。「ひとーりぼーっちのよーる」帰り道、そのフレーズばかりが口をついて出た。

2011.04.22

コメント(2)

-

主治医の言葉

本日は口腔外科の診察日だった。何年経っても、定期検診は3ヶ月後で主治医との縁は切れない。フォローアップというものだ。切るしかないMHF。悪性腫瘍とはまことにやっかいだ。予後の悪いそんな病気を患い数えきれないほどX線を浴びて来てその後15年も生き抜いてなんのいまさらの原発の放射能怖し、なのか?と何度か自問した。自分自身の身の上に関しての生き死にはとっくに腹を括っているのだ。ひとは死ぬものでそれはあっけなくも死ぬものでその日がくるまでの時間をどう過ごすかにこころを砕くことそれが大事なことだった。なのに、なんでこの日々はこんなに不安なのだろう、と思案するにそれはきっと自分以外のひとの生き死にを思うからだ、と思い至る。それをわたしが思ってどうなる? とも思う。思ったところで、なんともならないのだ。だから、思わずにいようと思うけど思わずにいられない。主治医に「原発怖くないですか?」と聞くと「怖いですよ」のお答え。まったくむちゃくちゃです。僕ら医者はどんな小さいことでも医療ミスだと訴えられ、糾弾されるのにあのひとたち(!)はなんでそうならないんでしょうね。僕の女房は地震学者になりたかったんですよ。父親に「なら東大へいくしかないね」といわれてそれは無理だと悟って歯科医になったんです。未曾有の大地震というけど、地層を調べると、かつてそういう地震があったって分かっていて東大のセンセイはそういうことを知っていたのになんでそれをいわなかったのか!とテレビの前で、奥さんは「超激怒」なのだそうだ。うんうん、わかるわかる。ついでにいえば、あのひとた(!)の隠蔽やごまかしや言い逃れとかにもうちらは超激怒なんだな。すこしでも、被災された方にご縁があるとすごく、身近ですよね、と言うとその通りです、と。主治医の学生時代のサッカー部の先輩が被災地の三陸の病院に勤務していて病人もかわまず命からがら津波からにげたのだという。高台に逃げる途中腰を抜かして座り込む人を蹴りあげてぎりぎり難を逃れたのだそうだ。その地方では「津波が来たら、親子の縁を切れ」という言い伝えがあるそうだ。そのことを「津波てんでんこ」というらしい。不明にして、初めて知った。検索してみた。津波のときだけはてんでばらばら、親子といえども人を頼りにせず、走れる子どもは一目散で逃げろ、そして一家全滅、共倒れになることを防げ、という三陸地方の知恵、だそうだ。かなしい体験が育てた言葉だな。きっと「放射能てんでんこ」ってこともあるんじゃないかな、と思ったりもして。次の診察予約は7月だ。「そのころ日本はどうなっているでしょうね」と主治医がいう。わたしがみている未来はそう明るくはないのでうまく答えられない。「生きてたら、来ます」そんな答えを選んでいた。

2011.04.12

コメント(0)

-

ずる休み

ずる休みをした。月に一度の「声で描く会」という朗読の自主グループの会。正確にいえば、忘れていた。先週の金曜日玄関で靴を履いて頭を上げたとき、テッペンをドアノブにしたたかにぶつけたのだがその影響かものわすれがひどい。(品川てづくり市の申し込みも忘れたし)まあ、あらゆるうっかりをそのせいにしてしまいたいってきもちもあったりして。あっと思い出して世話係の貴族のおねえさま(実際貴族出身なのだ)に電話したら今やってるからいらっしゃい、と言われた。今、おやつをいただきながらこんどの地震のことをみんなでおはなししてたとこだから。ううむ、とひそかに唸る。いやあ、今日は花粉症ということでお休みさせていただきます、とわたしにしてはきっぱりといいのけた。鼻づまりの声で朗読はきついのは事実だ。ナ行とマ行が言いづらいし聞きづらい。こんなときに朗読なんて、ですわよ。本当のことを言えば、(失礼を承知の上で言えば)会のこと思い出したけど雨降ってるし今からばたばたと支度して急いで駆けつけたい、とは思わなかった。残念ながらそういうおねえさまがたではない。(ああ、書いちゃった)2時間、教室を借りて実質自分が朗読する時間は10分足らずであとはもっぱらおしゃべりでいやおしゃべりがいけないということではないのだけれど今日はそのおねえさままがたの言いたい放題についていけるほどこっちが元気じゃないってことなんだな。聞き流しておけばいいことなのだけれどなかなかそれができなくて困る。とんがったり、宴曲だったりするご自慢だったりいろんな人物のこき下ろしだったりわたしにいわせれば、の時事評論だったりピッチャーがたくさんいるグラウンドでキャッチャーを務めるのは楽じゃない。ましてや、あのおねえさまがたが今回の地震について言いたい放題言うのを聞き続けるほどこちらのこころが固まっていない。じゃ、なんでこの会にいるのかなと時々思うのだけれどうまく答えられない。成り行き上、というしかない。小心者はお断りがへたくそだ。つまりは読む機会が多い方が上達すると思ったからってことなんだけどどうもそのヨミが違っていたってことなんだな。千鶴子さんを思い浮かべながら年を取るのも悪くないなと思わせてくれるおねえさまにはそうそう出会えるものではないな、と思ったりする。

2011.04.11

コメント(0)

-

京都

京都にいる息子2と電話で話す。夕べかけてもでなかった。どこでなにをしてたのか。朝、むこうからかけなおしてきた。****昨日は嵐山へいった。あったかかったよ。常寂光寺へも行った。憲司君の表札があった。ほんとにあそこに住んでるんだな。あいさつはしてこなかった。ほんと寂光ってかんじの寺だった。二尊院のほうは荘厳ってかんじだった。竹の道も通ったよ。感じがよかった。桜はもう一息、まだ咲ける余地があったね。こっちはのどかだよ。神戸のとき東京が普通だったみたいに今はこっちが普通だよ。でも水はないんだよ。500mlだけだったね。買い占めてるひとがいるのかもね。こっちに来てよかったよ。なんかほっとする。気分転換になった。ほんと、くさってたもんなあ。あんた、そんな悲観するんだったらあんたがこっちにくればいいよ。ほんと、こっちはいいよ。だいたい見るべきところは見たから今日の夕方か夜に帰ろうかなって思ってるけど明日になるかもしれない。****明るい声だった。普段の何倍もよくしゃべる。何を為すでも無く心配事を抱えたまま憂いつづけることはつくづくしんどいことだ。この先どうなるのか、見通しがきかないときはなおさらだ。そんなとき、居場所を変えて肩の力をぬいてもいいんだって知ってたら、人生は少し楽になるね。

2011.04.08

コメント(2)

-

TAKEIのおばさんへ

たぶんおばさんはパソコンなんか触らないだろうしここでなに書いても繋がることはないんだけど承知の上でTAKEIのおばさんに言っておこう。告げるべき言葉を残しておいてはいけない、なんて、なんだか、こころせく、今日。おばさん、お荷物、ありがとう。ほうれんそうのごま和え、いっぱい食べました。ねぎはみんな刻んで毎晩お味噌汁にいれてます。キャベツは焼きそばにいれたりしてゆうべは、ちらし寿司のうえに最後の菜の花を散らしました。おいしかったです。お餅のカキモチ、できました。素朴な風情でしょう?香ばしくて美味しかったです。ばさまのお葬式のあとTAKEIのおばさんは息子1をつかまえて結婚の意義ひとりではいけない、とコンコンを言い聞かせてくれました。息子1はえらく緊張した面持ちで聞き入っていましたがなかなかご期待に添えそうもないです。すみません。それでも、都会の人付き合いとはちがった自分のことを案じてくれたひとの濃くてあったかな想いが彼にも伝わったと思います。ありがとうございました。おじさんが亡くなってお寂しいことですがどうぞ、お元気で。

2011.04.08

コメント(0)

-

お花見

昨日、息子2が京都へいった。有給を取って、お花見だという。無人だが、ばさまの家があるから宿の心配はない。着いたともなんとも連絡がなくどうしたかとおもっていたら写メを送って来た。歩いていたら、わたしの母校の名前を見つけたらしい。おお、その名前を覚えていたのかね、とうれしくなったりする。大きな建物の写真だったが校舎ではないような気がする。学生寮かもしれない。そこは、男子禁制だそ、とか写メにつぶやく。のどかそうな遠景だ。桜咲く頃、関西では、どんな空気なのだろう。不安や恐怖はないのだろうか。こことそこの違いを思う。距離の2乗とはそういうことなんだろうな、と思ったりする。とりあえず、今、なにかたいへんなことが起こっても我が家のひとりは、そこそこ安全な場所にいる。そんな安心の日は短いけどのんびり楽しんでおいで。こっちの桜はこんなふうだよ。みんなうれしそうに見上げてゆっくり通り過ぎていったよ。

2011.04.07

コメント(2)

-

申し訳なさ。

FUKUSHIMAのあのエリアにあるあの恐ろしい物質は今も、これからもずっと長きにわたって地球を汚し続けるだろう。その地に住む日本人としてそのことを世界のひとびと地球のあらゆる生物にたいして申し訳ない、と思っている。何様のつもりでもない。自分がその代表ではなくともその国の一員であるから素直にそう思う。ほんとうにほんとうにごめんなさい。わたしたち、という言葉で語ると責任は薄くなるという自覚のうえで総意として、わたしたちはなにかを選び間違えたようななにかを育てそこねたようなきがしてならない。それは国をあずかる役目のひとだったり真実を伝える役目のひとだったり技を磨く役目のひとだったりあかんものをあかんという役目のひとだったりする。そういうことに優れたひとが声をあげ、腕をふるう場所を作ることができなかったこともわたしたちの総意なのだ。第二次世界大戦中、戦争に勝ち続けています、と伝えられる言葉を信じ続けたわたしたちの親たちがずっと裏切られていたという歴史はわたしたちに、自分で考えることの大切さを教えたはずだ。なのにだれかにとって都合の悪い話が都合のいい話にすり替えられることとか目くらましのように別の話題がクローズアップされるとかそんなことの繰り返しに馴らされてしまったんじゃないか、と反省する。自分の日々が安寧で快適であればうるさく文句はいわない、この国のそんな空気がそこなってきたものを思う。仲間はずれはいや、いじめられちゃうもん。だから右にならえ。みんなが言ってるから、そういうことなんだしみんなが言ってないから、そういうことじゃないだって思ってしまうのはこわいことだ。それはあるときは無関心となりあるときは数の暴力となって暴走する。自分もその一員であることが申し訳ないのだ。大自然がこの国に与えた一撃は強烈なものだった。たくさんのいのちたくさんの財産たくさんの思い出が奪われた。生き残ったかたがたにも試練が続く。戦争の後も一面の焼け野原で立ち尽くしたひとびとがいたはずだ。国のかたちが整わなくてなんの保証もないゼロからそれでも、今日一日を積み重ねて明日を夢見て努力してきたひとびとがたくさんの変化を重ねて今のこの国の繁栄の礎を作ったのだからその復興のDNAはこの国に生きるひとたちのなかに必ず生きているはずだ。そう信じる。かたく信じている。しかし、あのおそろしい物質はひとのDNAの伝達を阻害する。阻害されたDNAは病の元となる。あたらしいいのちのかたちをゆがめてしまう。わたしごときが考えても仕方がなくて考えても何も変わらない考えれば考えるほど体調が悪くなることなのかもしれないがこの時代に生きたひとりの人間として考えていかなくてはならないことなのだと思う。

2011.04.06

コメント(0)

全817件 (817件中 1-50件目)

-

-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…

- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…

- (2025-11-29 00:36:41)

-

-

-

- この秋読んだイチオシ本・漫画

- 『 REAL 15 』 井上雄彦

- (2025-11-24 15:48:35)

-

-

-

- 読書

- 夫のトリセツ 黒川伊保子

- (2025-11-29 05:00:05)

-