2009年11月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

EF510・レッドサンダー牽引貨物

今日11月30日は、カメラの日だそうです。「SL北びわこ号」を撮影するときのおまけの1つに、午前の回送列車が通過したすぐあとにやってくるEF510牽引貨物があります。午後に走る回送列車のときも、ほぼ接近して貨物列車のスジがあり、以前はEF81が牽いていたのですが、今回も、春のときもウヤとなっていました。今年は数度に亘り、いくつかの場所で日本海縦貫貨物を撮影することができたのですが、EF510の増殖ぶりを実感しました。ローピンのEF81もまだまだ元気ですが、近い将来にはレッドサンダーに置き換わることでしょう。世代交代は世の常。遠い将来には、いま上り調子のEF510でさえもNEXTレッドサンダーに舞台を譲って引退していくのです。もちろん、そのころには、わたし自身がこの世に存在するかどうかは分からず、そうした様子をこの目で確かめることができるかどうかは疑問なのですが、常に世の中は変わっているということに想いをはせるのなら、いま元気なレッドサンダーも撮影する意義は十分あるというものです。

2009/11/30

コメント(0)

-

秋の「SL北びわこ号」

今日11月29日は、議会開設記念日、いい服の日だそうです。すでに2週間が経ってしまったのですが、今シーズンも1日だけ「北びわこ号」の撮影に行ってきました。今季の「北びわこ号」は11月中に5回運転されましたが、公私ともにいろいろとスケジュールが重なってしまい、結局撮影に行けたのは1回だけでした。今年の夏には足を運ぶことがなかったため、湖東の地は半年ぶりの訪問です。午前・晴れ、午後・曇りという天気予報どおりの空模様でしたが、視界はまずまずで、午後になっても伊吹山は霞むことなくきれいな姿を見せていました。田村と長浜の間では、刈り取った藁を家のように積み上げていましたので、それを手前に配し、バックには伊吹山を入れ込んでC56を撮影しました。湖東でまた1つ小さい秋を見つけました。

2009/11/29

コメント(0)

-

DF50と『わが国鉄時代』Vol.3

今日11月28日は、税関記念日(1952年)、太平洋記念日、親鸞聖人忌だそうです。昭和30年代からJR化直前に撮影したものをまとめて1冊の本に編集した『わが国鉄時代』Vol.3がつい先日完成し、拙作も3点掲載していただきました。直方機関区で撮影したキュウロク、無煙化直前の高松駅で撮影したC58、機関車と貨車の長さが同じくらいの土讃線DF50重連貨物がその3作品です。キュウロクとC58は、すでにこのブログでご覧いただいていますので、本日の「思い出の1枚」はDF50重連貨物にいたします。「あの日、ぼくらは生涯の宝物に出会った」のキャッチコピーは万感の想いで胸に迫ります。30数年前にはそうと気づきませんでしたが、時間が経つにつれ、撮影した写真や当時の思い出は輝きを増しています。わたしたちは間違いなく生涯の宝物を手に入れていたのです。国鉄時代の空気を吸うことがなかった若い方がたにも、日本には、かつてこんな時代があったのだと感じてもらいたいお薦めの1冊です。

2009/11/28

コメント(0)

-

今年見納め「やまぐち号」超爆煙

今日11月27日は、ノーベル賞制定記念日だそうです。このあいだの3連休を利用して長崎と山口を訪問したことは、先日のブログで報告させていただきました。本日の「思い出の1枚」は、山口線つながりで、そのときに撮影したカットをご覧いただこうと思います。原則、土・日にしか走らない「SLやまぐち号」ですが、特別なイベント列車でなければ、普段は比較的のんびりと撮影できます。爆煙ポイントであっても、場所や日にちによっては、ギャラリーが数名ということもあります。昨日アップした田代の直線がそうでした。本日ご覧いただくカットは、2009年最後の運行日(11月23日)に撮影したものです。最終日に加え、天気が快晴とあって、詰めかけたファンはかなりの数にのぼり、どこのポイントも満員御礼状態だったようです。わたしが撮影ポイントとして選んだのは仁保と篠目の間にある小河内です。ここは晴れると逆光気味になるのですが、その分、煙のエッジが立ち、立体的な爆煙を撮影することができます。この場所は長らくご無沙汰していましたので、今年の納めの場所にふさわしいと思い、妻と一緒に訪れました。わたしたちが到着したときには、すでに三脚が林立しており、一瞬、入り込む場所があるだろうか、と思いましたが、端の方に何とか潜り込ませてもらい、列車の到着を待ち受けました。山口線沿線では、桜の赤、イチョウの黄色などがピークを迎えていました。C57がやってくるカーブの上の方では斜光線を浴びて、そうした黄色や赤がキラキラと輝いています。そんなきらめきを楽しんでいるうちに、ブラスト音が急激に高くなってきました。そして、千両役者の登場!一斉に切られるシャッターの連続音は、さながら豪雨が屋根を打つ音にも似ています。カメラを持たず、ただ眺めるだけの妻は、C57の爆煙とともに、その迫力にも圧倒されたようです。エッジの立った煙は、今年最後の見ものでした。12月にもう一度走るという噂も聞きましたが、C57 1号機の爆煙も、ひとまずは見納めです。ありがとう、C57! 来年また会いましょう。

2009/11/27

コメント(2)

-

「SLやまぐち号」のあで姿

今日11月26日は、ペンの日(日本ペンクラブ、1935年)だそうです。返しの「やまぐち号」は津和野の郊外で俯瞰しました。山口線には何度も通っていますが、ここで撮影するのは初めてです。前方には円錐形のきれいな青野山が鎮座しており、津和野の町並みも見下ろせて、なかなかの景観です。青野山と組み合わせてのカットは「やまぐち号」の前に通過する気動車で押さえさせていただきました。津和野からは本門前、鷲原、Z、白井へと、一方的な上り勾配が続き、パワーのあるC57といえども、ほとんど煙が途切れることはありません。そこが山口線の魅力でもあるのですが、この場所でも白い煙を上げながらカーブを回り込んできます。午後3時半の少し西に傾いた秋の日差しをあび、模型のような汽車が眼下を駆け抜けていきます。今日は、行きも帰りも満足です。

2009/11/26

コメント(0)

-

田代の直線で爆煙の「やまぐち号」

今日11月25日は、ハイビジョンの日(1125は走査線数)だそうです。「SL人吉号」の翌日は再度、山口線へ転線し、「SLやまぐち号」の撮影です。うん、煙分満喫! 我ながら贅沢です。先日は比較的平面で撮影しましたので、今回は少しだけ俯瞰に挑戦です。場所は田代の直線。爆煙ポイントとして有名な場所です。この日、現場にはわたしを含めて5人ほどのファンがカメラを構えました。山の斜面に貼り付いて待つことしばし。トンネル進入の汽笛が聞こえたあと、しばらくするとブラスト音が急激に高まってきました。トンネルを飛び出したC57は、少し白っぽいですが、全身に蒸気と煙をまといながら、ゆっくりと目の前を通り過ぎていきます。これがあるから山口詣ではやめられないんだなあ。

2009/11/25

コメント(3)

-

「SL人吉号」、晩秋のギラリ

今日11月24日は、オペラ記念日、東京天文台設置記念日だそうです。11月22日(日)の「いい夫婦の日」に因んだ訳ではないのですが、この3連休を利用して、妻と一緒に九州と山口へ行ってきました。わたしにとっては今年3回目の九州訪問となります。今回は佐世保や島原など九州北西部エリアと山口をまわりました。妻が一緒ですので、撮影一辺倒の「完全鉄」ではなく、観光もセットになります。今日は島原でイルカウォッチングをしました。海大好き人間としては、こちらも楽しみだったのですが、何十頭というイルカに会えて興奮しました。今回撮影した写真は、後日またご覧いただくことになると思います。さて、「SL人吉号」の撮影行にもどりましょう。人吉から上り列車を追いかけ、これまた思った以上に撮影回数を重ねることができ、この日の最終撮影ポイントである新八代までもどってきました。新八代駅からは九州新幹線に乗り換えて鹿児島へ行く観光客もいるに違いありません。「SL人吉号」は、そうした人たちにかけがえのない思い出をプレゼントしたはずです。そんなことを想像しながらハチロクの発車を待ちました。ピュフォーと、幾分かすれ気味の汽笛とともに、老兵がゆっくりとこちらに迫ってきます。その側面を、秋の黄色い夕陽が照らします。磨き込まれたボイラや門デフ、さらには人気の高い客車の側面が、何とも言えない艶めかしい輝きを帯びて光っています。う~ん、Sexy! 忘れられないシーンがまた1つ増えました。

2009/11/24

コメント(2)

-

トラス橋の「SL人吉号」

午前の下り列車を5回撮影して人吉に着きました。人吉では、なぜかラーメンや餃子といった中華料理が人気のようで、前回、行列ができていて入れなかった餃子屋さんでお昼をすませました。そのあと、人吉駅構内の機関庫で午後の仕業に備えて休憩中のハチロクを撮影したあと、撮影ポイントへと移動しました。午後一発目の場所としたのは第二球磨川橋梁です。門デフを真正面から狙う、いわば掟破りの構図となりますが、バリエーションカットの1つとしてぜひとも欲しいと思い、橋のたもとに陣取りました。上り列車は球磨川に沿って下りますので、基本的には下り勾配の連続で、煙は期待できないと思っていたのですが、思いもよらず結構なボリュームの煙をあげてくれ、その煙を一人占めできたという僥倖に、思わず快哉を叫んでしまいました。

2009/11/23

コメント(0)

-

球磨川を渡る「SL人吉号」

今日11月20日は、毛皮の日(日本原毛皮協会)だそうです。本番の「SL人吉号」の撮影が始まりました。今年9月の撮影で、いくつかある有名ポイントの基本的な位置を理解しましたので、今回は安心して移動ができます。新八代の手前で鹿児島本線を走るハチロクを撮ったあと、肥薩線へ移動し、球磨川沿いに人吉へと遡ります。下り列車に対して有名なカットは海路の球磨川水鏡ですが、鎌瀬の鉄橋を渡るシーンもよく見かけます。この第一球磨川橋梁を通過するときにハチロクは、下り・上りともに盛大に煙を出してくれます。今回もその例にもれませんでした。そして列車は鉄橋を渡るとすぐトンネルに入るのですが、今回、そのトンネルポータル上から正面勝ちに撮影できることが列車通過後に分かりました。そのカットは次回の課題ですね。

2009/11/20

コメント(1)

-

ED76牽引貨物列車

今日11月19日は、鉄道電化の日(東海道本線電化完成、ダイヤ改正も同時実施、1956年)、農協法公布記念日(全国農業協同組合中央会)、一茶忌だそうです。一旦ホテルにもどり、チェックアウトしたあと、「SL人吉号」を迎える前のウォームアップがてら、朝の二仕事めは、赤い電気機関車ED76が牽引する貨物列車を撮影することでした。普段、直流エリアに住んでいる者としては、九州限定のこの機関車を撮影したいというのは、自然な感情と言えます。前回、肥薩線を訪れた際、「SL人吉号」の少し前にED76がやってくることを知りましたので、今回も楽しみにして待ちました。この前はロケーションが分かりませんでしたので、やむなく側面が陰になる方向から撮影しましたが、今回は順光で撮れる場所を見つけましたので、ワクワクしながら待機しました。遠くに光るライトが刻一刻と大きくなるのは、鉄道写真の醍醐味です。慎重にタイミングをはかりながら一写入魂の思いでシャッターを切りました。

2009/11/19

コメント(2)

-

石仏と787系特急「リレーつばめ」

今日11月18日は、土木の日(日本工学会、土木学会、1987年)、著作権の日だそうです。夕暮れ迫る九州自動車道を一路南下し、新八代駅前で一泊した翌朝は、前日の雨がうそのような好天でした。本日のメインイベントはハチロクが牽く「SL人吉号」の撮影ですが、老兵ハチロクと再会する前に一仕事、いや、二仕事ほど済ませておかなければならないことがありました。その1つが、九州新幹線の全通を1年半後に控えている特急「リレーつばめ」の雄姿を記録することです。現在、博多と新八代間を結んでいる「リレーつばめ」ですが、平成2011年3月の新幹線全通により、当然姿を消してしまいます。鹿児島本線から分岐し、新八代駅の新幹線ホームへと駆け上がっていく姿も要記録ものですが、鹿児島本線上を走っている787系も今のうちに撮っておかなければなりません。東海道本線や山陽本線を例に挙げるまでもなく、新幹線が開業すれば、在来線の特急は見事なまでに姿を消してしまうからです。そんなことを考えながら、朝食前に新八代近辺をロケハンしてまわりました。ちょうど線路際に石仏が立っていましたので、それと組み合わせて「リレーつばめ」を撮影しました。在来線ならでは、の風情ある景色が記録できました。

2009/11/18

コメント(0)

-

日田彦山線の名勝・メガネ橋を渡るキハ125

今日11月17日は、将棋の日(日本将棋連盟、1975年)、ドラフト記念日だそうです。日田彦山線といえば、筑前岩屋と大行司の間に架かっているメガネ橋を外すわけにはいきません。この区間には3つのメガネ橋がありますが、本日の「思い出の1枚」は、最も筑前岩屋寄りにある橋を通過するキハ125の2連です。この路線ではキハ47とキハ125が運転されていますが、個人的にはキハ47の方が好みです。いずれは黄色のキハ125に統一されるのでしょうが、山深い日田彦山線にある古色蒼然としたメガネ橋には、やはり白いキハ47の方が似合っていると思います。でも、背景の杉林と対比すると、黄色いキハ125も捨てがたいものがあります。いずれにせよ、白や黄色の気動車が、ジオラマのようなこの景色の中を、いつまでも走ってほしいと願わずにはおられません。

2009/11/17

コメント(0)

-

名水の駅・日田彦山線筑前岩屋駅そばで

今日11月16日は、幼稚園記念日だそうです。最近の登山・トレッキングブームは、英彦山も例外ではないようで、彦山駅は中高年の登山家たちで賑わっていました。そうした人たちと別れて、さらに南下します。彦山駅を出た列車は長いトンネルを抜けて筑前岩屋駅にたどり着きます。こちらの駅前では山から流れ出た清水を汲みに来る人で順番待ちが出るほどです。そうした名水ポイントである筑前岩屋駅のすぐそばには山からの清流が線路に沿って流れています。駅から近いお手軽撮影ポイントとして、わたしは以前、『お立ち台通信』(Vol.2)で紹介させていただきました。彦山駅から細くて曲がりくねった山道をラリーしながら、やっとの思いで筑前岩屋駅にたどりつくと、今まさに筑前岩屋駅を発車しようとしている列車に遭遇しました。折角のことですから、『お立ち台通信』に載ったのと同じアングルではありますが、記録の1枚として押さえさせてもらいました。

2009/11/16

コメント(0)

-

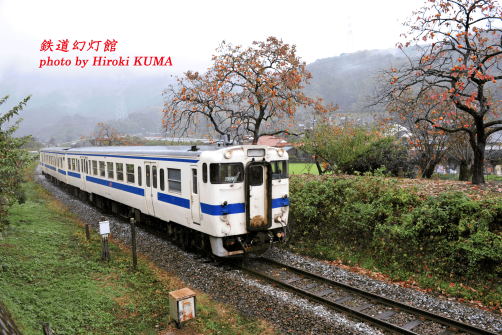

柿の木と日田彦山線

今日11月15日は、きものの日(全日本きもの振興会)、こんぶの日(日本昆布協会)、かまぼこの日(全国蒲鉾水産加工工業協同組合連合会)、生コンクリートの日だそうです。日田彦山線の北半分は初めての訪問でしたので、ロケーションがよく分かりません。そうしたときに役立つのは、何といっても撮影地ガイド『お立ち台通信』です(あら、よいしょっ、と! 笑)。これを参考に、日田彦山線で紹介されているポイントをめざしました。なるほど、ここはこうなっていたのか。晴れた日に編成写真を撮るのにはピッタリのポイントだね、と現場を見て感心し、とりあえずここで撮影していこうか、などと思ったのですが、まわりを見回すと、少し離れたところに、たわわに実をつけた柿の木が並んで立っているのを見つけました。いかにも秋らしい風情が漂っていますので、オーソドックスな編成写真は次の機会とし、柿の木と組み合わせたカットを選択しました。

2009/11/15

コメント(0)

-

雨の日田彦山線

今日11月14日は、パチンコの日(全国遊戯業協同組合連合会、1979年)だそうです。昨日の好天が一転し、翌日は朝から雨。週間天気予報どおりです。もちろん、そのことは織り込み済みですから、次の日の肥薩線撮影に備えて移動がてら、南への道をたどり、日田彦山線で撮影することにしました。同線では、筑前岩屋~大行司間にあるメガネ橋が有名です。光線的には午後が適していますので、天気が好転することを祈りながら、午前中は彦山までの区間をロケハンしていきました。日田彦山線は、小倉と日田をつないでいますが、時刻表上では全区間通して運転される列車はありません。基本的には田川後藤寺で乗り換えるようになっています。英彦山の急峻を越えるのが理由の1つなのでしょうか。そんなことを思いながら移動していると、踏切の近くにねじり草のような紫色の花が咲いているのを見つけました。もうすぐ列車が通過しますので、これと組み合わせて撮ることにしました。しばらくして2輌編成のキハ47が山から下りてきました。カメラや身体が濡れて大変ですが、雨の日のしっとり感も、たまには良いものです。

2009/11/14

コメント(0)

-

「SLやまぐち号」篠目発車直後の爆走

今日11月13日は、うるしの日(香川県漆器工業協同組合など)だそうです。返しの「やまぐち号」は追っかけの成果があがり、予定していたカットを順調に押さえることができました。このあと、北九州まで移動するため、どちらにしても南下していかなければなりません。紅葉見物で混みあっているだろうと思った長門峡周辺も、すんなりとパスできましたので、おまけの気持ちで篠目へ寄ることにしました。前回の山口訪問では、最後の締めとなる篠直が、期街したほど煙が上がりませんでしたので、今回は奥まで入らずに駅発車直後を狙うことにしました。あまり期待もせず待っていると、篠目を発車した「やまぐち号」は篠直へと続く坂道を全力でダッシュしてきます。大太鼓をたたくようなドラフト音も勇壮です。これはおまけ、などと高をくくっている場合ではありません。ワクワクしながらシャッターを切りました。あらためて「やまぐち号」の実力を見せつけられた気がします。おそるべし、やまぐち号!

2009/11/13

コメント(0)

-

C57 1号機、鷲原を駆け上がる

今日11月12日は、洋服記念日(全日本洋服協同組合連合会、1972年)だそうです。午前中は強い風のため、駆け足で雲が流れ去っていたのですが、午後になると天候は安定し、雲の数も減って快晴に近い状態となりました。山登りをしたため、津和野行「やまぐち号」の撮影は1回だけ。いつもとは違ってのんびりと撤収し、早めにお昼をとって津和野へとC57を追いかけます。さて、返しの「やまぐち号」をどこで撮るかと思案したのですが、津和野へ来る途中のロケハンでお気に入りのポイントを見つけましたので、午後の「やまぐち号」のメインはそちらとし、その前にお手軽に撮影できる鷲原で撮影して追いかけることにしました。晩秋ともなれば真茶色に変わる鷲原のランドマーク、メタセコイアの大木も、枝の端が少し変色し始めたくらいで、お目当ての色になるには、いま少し時間がかかりそうです。さて、定刻。津和野の盆地に発車の汽笛が鳴り響き、鷲原にもそのこだまが届いてきました。列車が通過するまでにはあと数分かかります。構図と露出を確認し、雲の流れもチェックします。OK。そして数分後、勇壮なドラフト音が刻一刻と大きくなってきます。何度聞いても良い音だ。そしてついにメタセコイアの木の陰からC57が姿を現しました。真っ黒の煙が上がっています。右の大木、奥の円錐形の青野山、それぞれのバランスをはかりながらシャッターを切りました。はい、OK!

2009/11/12

コメント(0)

-

「SLやまぐち号」俯瞰

今日11月11日は、日本鉄道会社設立(1881年)、世界平和記念日(第一次世界大戦休戦)、ジュエリーデー(日本ジュエリー協会)、電池の日(日本乾電池工業会、1987年)、ピーナッツの日(全国落花生協会、1985年)、チーズの日(チーズ普及協会など)、ライターの日、西陣の日、恋人達の日、折り紙の日、磁気の日、サッカーの日だそうです。大山路から始まり、長門峡、地福、徳佐へと続く移動撮影は、これまでにも幾度となく繰り返してきましたので、今回の山口訪問では久しぶりに山登りをしてみようと思っていました。数年前、フィルムカメラを使っていたころには、山口線の俯瞰ポイントにも一とおり足を運んだのですが、その後、ご無沙汰していましたので、果たして行き方を覚えているだろうか、と思ったのですが、俯瞰ポイントへと続く道を目にすると、自然と足が動きました。暦はもう11月というのに、この日は気温が高く、久々の登坂では汗をかいてしまいました。以前は必ずいたご同業も、この日は線路際のカーブで望遠レンズを構える方以外誰もおらず、わたし一人だけです。はらはらと舞い散る色づいた木の葉に混じり、時折、ドングリが木の幹や地面で弾けてカーンという乾いた音を立てますが、それも一瞬のこと。静かな時間が流れます。数年のときの流れにより、木の枝が繁茂して、以前より見通しが悪くなったカーブの先に目を凝らし、列車の通過を待ちます。しばらくしてC57がトンネルに突入する汽笛が響いてきました。ドラフト音も刻一刻と強くなってきます。すでに何度も経験した、この瞬間の気分の高揚と緊張感は格別です。「おお! 今日は赤ナンバーに、集煙装置なしだ!」。体内のアドレナリンが一気に増大しました。

2009/11/11

コメント(4)

-

100系、500系、700系新幹線勢ぞろい

今日11月10日は、技能の日(労働省など1970年)、エレベータの日(日本エレベーター協会、1979年)、トイレの日(日本トイレ協会、1986年)、肢体不自由児愛護の日、ベルリンの壁崩壊(1989年)だそうです。11月頭の飛び石連休を利用して山口線と九州に遠征してきました。今日からしばらく遠征報告を続けます。金曜の夜から走り始め、途中、数箇所で休憩と睡眠を取りながら、新山口駅に着いたのは、長い夜が明けて間もない午前7時過ぎでした。遠路はるばる山口を訪れた目的は、当然「SLやまぐち号」なのですが、それだけならば、これほど朝早くに着く必要はありません。この日はどうしても撮っておきたい列車があったのです。そう、500系新幹線です。0系からはじまり、100系、300系、500系、700系、そしてN700系と、時代とともに進化してきた東海道・山陽新幹線ですが、わたしにとって最もスタイリッシュな車輌として映るのは、やはり500系です。あの尖ったスラントノーズに、戦闘機のコックピットを連想させる流滴型の運転席、航空機のような丸いボディ、いずれをとっても、単純に格好いいという表現しか思い浮かびません。その500系が活躍の場を狭め、昨日まで2往復あった東京~博多間の500系「のぞみ」運用が、今日からは1往復だけとなりました。以前は500系が「のぞみ」以外で運転されるなど、想像もしなかったのですが、それが現実となり、さらには運用そのものにも赤信号が点滅するようになった今、絶滅危惧種にリストアップされた500系をできるだけ記録しておくことは、わたしにとって喫緊の課題となっています。早朝の新山口駅を訪れたのには、こうした理由があったのです。さて、こちらは午前7時30分過ぎの新山口駅新幹線ホーム。今まさに、100系と700系の間を500系が疾風のごとくに駆け抜けていきます。「おおっ~!」。思わずため息が出ます。当代の名優たちの共演・競演・響演は、少し寝不足気味の頭と目に強烈なインパクトを与えてくれました。

2009/11/10

コメント(3)

-

『国鉄型ディーゼル機関車最終章』

今日11月9日は、横須賀線鶴見で二重衝突事故。死者161人、重軽傷者120人(1963年)、119番の日(消防庁、1987年)、換気の日(日本電機工業会、1987年)、太陽暦採用記念日だそうです。環境問題が社会の重要関心事となり、モーダルシフトが進んで鉄道による貨物輸送が好調です。電気機関車の増産が続いていますが、その一方でDD51やDE10といった国鉄時代、動力近代化に大きく貢献したディーゼル機関車の行く末には暗雲が垂れ込めています。そうした状況を反映して、先日、ネコ・パブリッシング社から『国鉄型ディーゼル機関車最終章』という本が刊行されました。この本には、わたしの写真も6点掲載していただきました。巻頭の美しいグラフをはじめとして、JR7社のディーゼル機関車の近況や各地のDD51撮影地ガイド、さらには、わたしの地元・城東貨物線で活躍する原色SG最若番DD51 750号機の特集など、DD51やDE10などに関する情報が満載です。掲載された写真や記事を見て、今度はあそこへ撮影に行ってみようか、などと思っています。永久保存版としてお薦めの1冊です。

2009/11/09

コメント(6)

-

EF81「日本海」の宮原進入

今日11月8日は、世界都市計画の日(都市計画協会、1949年)、刃物の日、いい歯の日、いいパックの日(1991年)、金物の日、レントゲンの日だそうです。国鉄色の「雷鳥」を撮ったあと、183系の「北近畿」をはじめ、次々と通過する普通や快速、新快速などを撮影しているうちに、いよいよ「日本海」がやってくる時刻となりました。そして、これもまた「だまし絵」カットとして押さえたうえで、すばやく撤収、場所を変えることにしました。「日本海」は、終点の大阪駅で乗客を降ろしてしばらくすると、回送列車として宮原の車庫へ帰っていきます。今日は、その宮原入りを狙おうと思ったのです。平日であれば、朝のラッシュで市内は混雑しているのですが、休みの日の朝ですから比較的スムーズに移動できました。とはいうものの、宮原の構内へと続くポイントのすぐそばにある踏切に立ったときには遠くに機関車のライトが見えていました。大急ぎでカメラを構え、露出を確認し終えたときには、列車はすぐそばまで接近していました。本日の牽引機はローズピンクの108号機です。静々と眼前を横切っていくピンクとブルーの列車には、何ともいえない貫禄が漂っていました。

2009/11/08

コメント(2)

-

国鉄色特急「雷鳥」の「だまし絵」

今日11月7日は、立冬、知恵の日、あられ・せんべいの日(全国米菓工業会、1985年)だそうです。大阪近郊での定番撮影地といえば、新大阪駅と大阪駅の間にある淀川鉄橋も欠かすことができません。ここでは午前中の下り列車が順光ですので、やはり国鉄色の「雷鳥」とローピンの「日本海」がお目当ての逸品となります。この日も、先日の大山崎・名神クロスと同じ列車を待ち受けることにしました。ただ、貨物だけは北方貨物線を通過する関係から、トラス橋に遮られて撮影できず、そこがこの前とは異なる点です。この朝も、陽射しが肌に心地よく感じる良い天気。淀川では、モーターボートに牽引されたウェークボードがジャンプの練習を繰り返しています。傍で見るほど簡単なものではないようで、着水のたびにバランスを崩して水中に転倒しています。わたしなど、水上で立つことさえできないでしょうから、ジャンプするだけでも、すごいことだと思ってしまいます。そうこうするうちに国鉄色の「雷鳥」がやって来る時刻となり、構図と露出を再確認して待ち構えます。ところで、本日の「思い出の1枚」。何か変だと思いませんか? 2輌目から3輌目にかけて写っている架線柱は、本来ならば車体に遮られて見えないはずなのに、この写真ではしっかりと写っています。もちろん、画像を修整したわけではなく、普通に撮影しています。実は、淀川鉄橋には、大きな架線柱と架線柱の間に背の低いポールが立っています。構造は架線柱と同じで、高さが異なるのです。そのポールが向こう側の架線柱と重なる位置で撮影すれば、このように「だまし絵」的な写真が撮れるのです。どこで撮影しようかとウロウロしているとき、偶然このことに気づき、これはおもしろいと思ってシャッターを切りました。

2009/11/07

コメント(4)

-

城東貨物線DD51、神崎川鉄橋を渡る

今日11月6日は、国鉄北陸トンネル内列車火災により死者31人が出た日(1972年)だそうです。定点観測なら、こっちも、というわけで、大山崎の名神クロスを「日本海」が通過したあと、城東貨物線へと移動しました。車で名神を疾駆すれば、吹田を正午過ぎに発車するDD51貨物に間に合うのです。北摂エリアの城東貨物線も、おおさか東線化への工事が進み、撮影できる場所が限られてきました。有名な淀川鉄橋は、今なお人道橋の赤川仮橋を行きかう人々を写し込んで撮影することができますが、ここでは何度となく撮影していますので、このところご無沙汰していた神崎川鉄橋の方をセレクトしました。現地に到着し、カメラをセットしたあと、列車がやってくるまでしばらくの間、列車監視のために立っている警備員さんと雑談をして過ごしました。城東貨物線の場合、列車通過頻度が低いですから、監視員さんも手持無沙汰で、わたしは格好の話し相手となったようです。しばらくすると、監視員さんが持っている無線機から吹田を発車した貨物の位置情報が刻々と流れはじめました。わたしにとっては、これもまた興味深いものでした。

2009/11/06

コメント(2)

-

トワイライトがまの特急「日本海」

今日11月5日は、電報の日、雑誌広告の日(日本雑誌広告協会、1970年)だそうです。この日は定時で運行されていましたので、国鉄色の「雷鳥」、EF81貨物と順調に予定を消化し、いよいよ本打ち、「日本海」の登場です。日本各地から寝台列車が姿を消し、青色の寝台列車で残っているのは「北斗星」「あけぼの」「北陸」「日本海」くらいになってしまいました。この中で、ローズピンクのEF81が牽くブルートレインは「日本海」だけです。仮に「日本海」が今しばらく存続したとしても、EF81が急速に姿を消し、EF510に置き換わっている現状では、ローピンのパーイチがいつまで続くかは分かりません。その点で「日本海」は「EF81」「寝台特急」と2つのシグナルが点灯する絶滅危惧種と言えます。そんな気持ちをいだきながら大山崎のカーブで真打ちを待ち構えたのですが、姿を現したのは緑のトワイライトがま。これまでも何度かこの組み合わせを撮ったことはあるのですが、う~む、今日はこうきたか。気合いを入れて待っていただけに、ちょっぴり肩すかしです。本来は、こういう絵柄になるはずだったのですが……。でも、これはこれで将来、貴重なカットになるかもしれません。

2009/11/05

コメント(0)

-

国鉄色「雷鳥」と「スーパーはくと」のすれ違い

今日11月4日は、ユネスコ憲章記念日だそうです。遠出ばかりせず、たまには近場の状況も確認しておかなくては、と思い、少し前に大山崎の名神クロスへ行ってきました。今日からしばらく近場シリーズを続けます。10月から一部の「雷鳥」が「サンダーバード」に置き換えられ、国鉄色が数を減らしました。福知山線、山陰本線の国鉄色183系も近い将来に置き換えられるようですし、これまで国鉄色天国といわれたJR西でも、のんびりしておれない状況になりつつあります。キハ181系「はまかぜ」も撮らなきゃいけないし、ああ、忙し、忙し!特にイベント列車が走るでもない快晴の休日の朝、定点観測的にこの場所へ集まった「鉄人」は10人ほど。いずれも狙いは、数を減らした「雷鳥」、EF81牽引貨物、ローピン81が牽く「日本海」とお見受けしました。普通や快速を含めると、10分に1本は何らかの列車がやってくる大都市圏の幹線。1時間もいたら同じような写真が山のようにたまります。そうしたなかで上下線の離合シーンなどが撮れたら、それはその日の「思い出の1枚」となります。この日も国鉄色の「雷鳥」と「スーパーはくと」がすれ違いました。その少し前にも「雷鳥」とローズピンクのEF81牽引貨物がすれ違ったのですが、そのときはあせってしまって失敗作となりました。このカットは、そうした経験に基づいて何とかフレームに収めることができました。なお、「雷鳥」の後方には、ほんの小さくですが、追走してくる321系の普通電車が写っています。

2009/11/04

コメント(2)

-

特急「うずしお」をミニ俯瞰

今日11月3日は、文化の日(国民の祝日、1948年)、レコードの日(日本レコード協会)、ハンカチーフの日(日本ハンカチーフ連合会)、文具の日、うるしの日だそうです。午前は香川県内で撮影しましたが、午後は徳島県内へ移動してポイントを探しました。同じ高徳線でも、香川と徳島では、何となく雰囲気が違って見えるのは気のせいでしょうか?このシリーズの最初に書いたとおり、高徳線での撮影は初めてですので、本などで紹介されている大坂峠以外、どこにポイントがあるのかは、よく分かりません。となると、鉄道写真の基本にもどり、地図を見て、鉄橋か道路のオーバークロス部分で適当な場所がないかを探すことにしました。しかし、いざ現地に着いてみると、光線が逆だったり、車道しかなくて撮影に危険が伴ったりして、これという場所がなかなか見つかりませんでした。そうした中で、ようやく鉄橋とのオーバークロス部分で安全に撮影できる場所がありました。大坂峠からの大俯瞰とは対照的なミニ俯瞰で特急「うずしお」を撮影したのが、本日の「思い出の1枚」です。

2009/11/03

コメント(0)

-

大坂峠のトンネルを抜けた特急「うずしお」

今日11月2日は、タイガース記念日だそうです。昨日のブログで、高徳線の列車は香川と徳島両県の境にある大坂峠を長いトンネルで抜けていくと書きましたが、本日の「思い出の1枚」は、その大坂峠のトンネルから出てきた特急「うずしお」を徳島側のトンネルポータル付近で撮影したものです。このカットを撮影するのに当初、わたしは反対側を向いてカメラをセットしていました。高徳線は単線で、特に大坂峠を中心とした区間での列車の行き違いを、午前中の撮影で大体理解できたと思っていたからです。峠を挟んだ2つの駅は、いずれも交換ができるようになっており、このときはまず徳島から香川に向けて列車が走り、香川県側の駅ですれ違ったあと、次の列車が徳島に向いて走ってくると思っていました。事実、午前中はそのようにして列車が交換していましたので、午後もそのパターンが繰り返されるものと思っていたのです。列車が通過する直前、撮影場所のすぐ前に住んでいる老婦人が通りかかりました。軽く挨拶をすると、鉄道写真を撮っているわたしに対し、「お、列車が来たね」と言って、わたしが構えているのと反対の方向を向きます。すでに列車の接近音が聞こえているのは分かっていたのですが、トンネルや周囲の地形に反響して、どちらから来ているのか分からない状況でした。え? と思って反対側を見るとトンネルの中にポツンとライトが見え、急速にこちら側へ近づいてきています。大慌てでカメラの向きを変え、構図を決めて間一髪で間に合いました。鉄道ファンでも何でもないご婦人ですが、音を聞いただけで列車の方向が分かるようです。やはり地元の方ならでは、の経験です。あらためて脱帽しました。

2009/11/02

コメント(0)

-

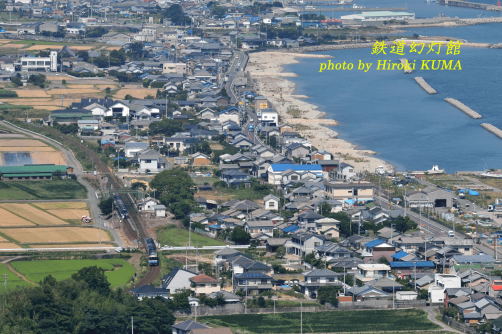

高徳線で播磨灘と讃岐平野を大俯瞰

今日11月1日は、山手線が神田~上野間の高架線開通で環状運転開始(1925年)、灯台記念日(海上保安庁、1949年)、犬の日(ペットフード工業会など、1987年)、自衛隊記念日(防衛庁)、紅茶の日(日本紅茶協会)、全国家具の日、本格焼酎の日、玄米茶の日、計量記念日(通産省)、すしの日(全国寿司商環境衛生同業組合連合会、1961年)だそうです。香川県と徳島県の県境には大坂峠という九十九折りの道があります。今は高速や海岸沿いの国道が整備されているため、それほど苦労することなく両県を行き来できますが、瀬戸内から吉野川方面へ行くショートカットルートにあたるため、今も通行する車が結構あるようです。この峠からは播磨灘を入れて讃岐平野が大俯瞰できます。小さいころ、わたしは一時期、この峠の隣町に住んでいました。しかし、車に乗るなどしなければ越えることの難しい急峻ですので、子どもだったわたしには当然、このような場所があることなど、知るすべもありませんでした。今回初めて大坂峠に足を運び、眼下に広がる讃岐平野と青い播磨灘を眺めて感動しました。生まれて初めて目にする景色ですが、地図で概括的に分かっていた位置関係が、具体的に理解できました。これまでにも折にふれ、いろいろな場所を俯瞰してきましたが、自分が住んだことのある場所は、思い入れもあって一味違います。さて、本日の「思い出の1枚」。あまりにも大俯瞰すぎて、どこに列車が写っているのか、分かりにくいと思います。画面の左下隅に小さな森がありますが、そこの少し上に2輌編成の列車が走っています。見えますでしょうか? 徳島へ向かう特急「うずしお」です。このあと、この列車も大坂峠越えをして徳島県に入ります。もちろん、鉄道ですから、道路のような折り返しはないのですが、急勾配を上ったあと、長いトンネルで徳島へと抜けていきます。

2009/11/01

コメント(2)

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- オートバイの虫干し♪

- (2025-11-15 20:09:30)

-

-

-

- ハンドメイドが好き

- 年末年始営業日のお知らせ

- (2025-11-10 12:53:16)

-

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 国立国際美術館 プラカードのために

- (2025-11-16 00:00:08)

-