2009年03月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

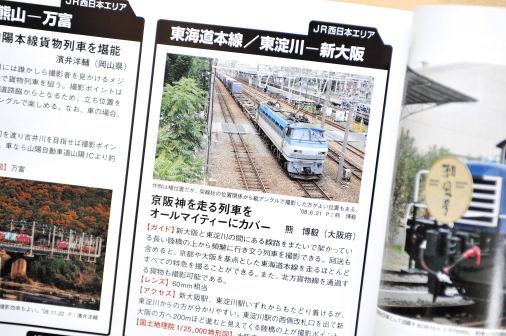

「お立ち台通信」に掲載 【東海道本線/東淀川~新大阪】

今日3月31日は、教育基本法/学校教育法公布記念日、普通選挙法成立日、エッフェル塔の日、そばの日だそうです。現在発売中の『Rail Magazin』308号の「お立ち台通信」に今回も掲載していただきました。写真自体は、このブログでも以前にご覧いただいています(こちら)。新大阪から比較的簡単にアクセスできます。列車頻度が高いため、すぐにお腹一杯になりますよ(笑)。≪ガイド≫新大阪と東淀川の間にある線路をまたいで架かっている長い陸橋の上から頻繁に行き交う列車を撮影できます。回送も含めると、京都や大阪を基点とした東海道本線を走るほとんどすべての特急を撮ることができます。また、北方貨物線を通過する貨物も撮影可能です。作例は横位置で撮っていますが、架線柱の位置関係から縦アングルで撮影した方がよい場所もあります。≪レンズ≫60ミリ相当≪アクセス≫新大阪駅、東淀川駅いずれからもたどり着けますが、東淀川からの方が分かりやすい。東淀川駅の西側改札口を出て新大阪の方へ200mほど進むと見えてくる陸橋の上が撮影ポイントです。≪撮影日≫2008年6月21日

2009/03/31

コメント(4)

-

阪堺電軌のオールドタイマー168号車

今日3月30日は、みその日、マフィアの日、国立競技場落成記念日だそうです。大和川には東から阪和線、南海高野線、阪堺電気軌道、南海本線と4つの鉄橋が架かっており、この日はこの順に攻めていきました。南海高野線の次は阪堺電軌です。本日の「思い出の1枚」は、阪堺電軌の大和川駅へと続く坂道を上ってくるオールドタイマーの168号車です。この朝、阪堺電軌・天王寺駅前駅の横を通過するとき、168号車が停まっているのを見かけたので一瞬、撮影しようかなとも思ったのですが、車を停めるわけにいかず、ああ、元気でがんばっているな、と思いながら先に進みました。168号車をはじめとする旧型車は、これまでにも何度かこのブログに登場してもらっています。近くは今年の正月、今宮戎社へ詣でた折、恵美須町駅で撮影しました。さらにもっと古くは2年前の正月、品川530さんと一緒に住吉大社へ正月風景を撮影しにいったとき、168号車の僚機が繁忙期の応援で活躍しているところをご覧いただいています。こうした古色蒼然とした路面電車が現役で活躍しているのはうれしいことです。阪堺電軌のほかの車輌に見られるような派手なペイントが施されていないのも、少しだけホッとします。

2009/03/30

コメント(0)

-

南海高野線の特急「りんかん」

今日3月29日は、マリモの日、八百屋お七忌、肉の日だそうです。大和川に架かっている阪和線の鉄橋で撮影していると、遠くに別の鉄橋が見えます。南海高野線です。「オーシャンアロー」「スーパーくろしお」「くろしお」「はるか」といった特急をひと通り撮影しましたので、南海の方へ移動することにしました。関空へ行くため、南海本線の電車に乗ることはあり、その折には和歌山行きの「サザン」や関空行きの「ラピート」を見かけるのですが、高野線にはあまり馴染みがありません。高野線では特急「こうや」と「りんかん」が走っていますが、撮影するのは初めてです。浅香山駅から程近い大和川の鉄橋そばは河川敷公園となっており、川原では少年野球の選手たちが練習に汗を流していました。上手にフライを受ける子、ばんざいをしてミスをする子など、電車を待つ間、のんびりと眺めていました。本日の「思い出の1枚」は、南海高野線の特急「りんかん」です。白とビッビドな赤の組み合わせが印象に残ります。

2009/03/29

コメント(0)

-

103系と205系のすれ違い

今日3月28日は、スリーマイル島記念日、三ッ葉の日、米の日、ニワトリの日だそうです。すれ違うのは「特急」と「快速」だけではありません。本日の「思い出の1枚」は、並び、すれ違いシリーズの第3弾、103系と205系「普通」同士のすれ違いカットです。JR西日本の京阪神を中心としたエリアでは、まだまだ103系が健在で、線区ごとに塗装も異なります。103系が活躍している路線と塗装を思いつくままにあげると、大阪環状線(オレンジ)、関西本線・奈良線・おおさか東線(うぐいす)、阪和線・和田岬線(青)、播但線(ワインレッド)などでしょうか。むしろ205系の方が貴重かもしれません。この日も見ていると、103系は次々とやってくるのですが、205系の割合はかなり低く、遠くにシルバーのステンレスボディが見えると、逆に気合いが入ったりしました。

2009/03/28

コメント(0)

-

オーシャンアローと快速223系の並び

今日3月27日は、さくらの日、仏壇の日、交番の日、ツナの日だそうです。ツナはやっぱり2(ツー)7(な)ですよね。このブログを書くようになって、結構あちらこちらへ出かけるようになりましたが、地元でもまだまだ手薄なところ、未踏の場所はいっぱいあります。大阪では、やはり南部方面での撮影頻度が少ないですね。そこで先日のお休み、天気も良かったこともあり、大和川を中心としたエリアの阪和線、南海、阪堺電軌へ出かけてきました。阪和線では「オーシャンアロー」「スーパーくろしお」「くろしお」といった南紀特急のほか、関空特急「はるか」、さらに221系や223系の「快速」、加えて「普通」では103系や205系もまだまだ元気です。列車頻度が高いため、次から次に電車がやってきて飽きることがありません。本日の「思い出の1枚」は特急「オーシャンアロー」と223系「快速」のすれ違いです。こうしたラッキーショットが撮れると心が躍ります。これも休日のご褒美の1つかな。

2009/03/27

コメント(0)

-

DD51とうぐいす色の201系

今日3月26日は、カチューシャの日、楽聖忌、風呂の日だそうです。まあ、風呂は2(ふ)6(ろ)でしょうなあ。城東貨物線シリーズ3日目は、関西本線平野駅のはずれで撮影したDD51貨物とうぐいす色201系の並びです。吹田から南下してきたDD51貨物は、平野駅を通過し、東部市場のヤードに貨物を送り込んで業務完了となるのですが、関西本線の下り線を横切ってヤードに入っていく関係から、最後の段階で上り線と下り線の間にある中線で一旦停止します。こうした複雑な動きをすることなど、現地で確認するまでは分かりませんでした。停車時間はそこそこありますので、その間に後方から来た普通や快速に追い抜かれます。本日の「思い出の1枚」はそうした瞬間を切り取ったものです。なお、平野の町は空襲にあっていませんので、昔ながらの家並みが残っています。現在、町ぐるみ博物館というイベントを定期的に開催し(毎月第4日曜)、文化遺産の保存にも積極的に取り組んでいます。DD51を撮影したあと、わたしはカメラ片手に平野の町を散策しました。

2009/03/26

コメント(2)

-

DD51貨物をスカイランドから

今日3月25日は、電気記念日、歯茎の日、天神の縁日だそうです。昨日に引き続き、本日も城東貨物線の写真です。城東貨物線では吹田と平野の間をDD51コンテナ列車が日に数回走っています。わたしはこれまで北摂エリアばかりで撮影しており、南の方へ行ったことがありませんでした。おおさか東線区間は高架を通りますので、地上から撮影するのは難しいのですが、少し調べてみると、平野や放出などの近くで撮影できる場所がいくつかあるようです。その1つが高井田中央から程近いスカイランドという所です。ここは下水処理場なのですが、屋上部分に野球場や庭園が設けられており、そこからすぐそばを通過するおおさか東線の普通(103系が健在です)やDD51貨物を撮影できるのです。以前から一度訪ねてみたいと思いながら、これまで足を運ぶことができず、今回ようやく実現しました。やってきたのはDD51 851号機。暖かい大阪地方にあって、スノープラウをつけた機関車は珍しく、それだけでも貴重な存在です。

2009/03/25

コメント(2)

-

工事が進む城東貨物線

今日3月24日は、マネキン記念日、壇ノ浦の戦いの日、ホスピタリティデー、世界結核デー、かつお節の日、ぷよの日だそうです。岸辺駅に来れば、その足で城東貨物線へというのは、わたしにとってお決まりのルートの1つです。おおさか東線の開通により、大阪南部のアクセス網はまた1つ便利さを増しました。現在、関西本線の久宝寺と学研都市線の放出を結んでいるおおさか東線は、今後さらに放出から北進し、吹田を経て新大阪に至るというのが、大阪の南北を縦貫する新線のコンセプトです。しかし、工事はなかなか進まず、おかげで北摂エリアでは、まだまだ自然の残る情景の中を走る城東貨物線のDD51を撮影できるのですが、しかし、それも徐々に厳しくなってきました。先日、わたしのお気に入りの場所で、これまで何度となく通ってきた淀川から程近い築堤に行ってきたのですが、ついに工事の手が入りました。築堤下で作られていた菜園が更地になっており、近くには工事用車輌の出入口も作られていました。これまで四季を通じて季節ネタとからめたDD51貨物の撮影を楽しんできたのですが、今年の桜とDD51をからめたカットはもう難しいかもしれません。ちょっと残念です。

2009/03/24

コメント(0)

-

寝台特急「トワイライトエクスプレス」

今日3月23日は、世界気象の日、府民の日、てんぷらの日、ふみの日、踏切の日だそうです。ふみの日、踏切の日は語呂あわせによるものなので、分かりやすいですよね。昨晩遅くに中国から帰ってきました。正直、疲れが残っています。しかし、遊んできたのですから文句は言えません。今日からまたお仕事をがんばりましょう。2泊3日で駆け抜けた弾丸ツアーの様子は後日、あらためてご報告いたします。さて、「トワイライト」狙いで出かけた岸辺駅の続きにもどります。「雷鳥」「サンダーバード」と続いた日本海方面からの、いよいよ真打登場というところでしょうか。東の「カシオペア」と人気を二分する豪華寝台列車「トワイライトエクスプレス」。「富士ぶさ」廃止のあと、ブルートレインが残り少なくなった今、こういう豪華版しか今の日本の寝台列車に残された道はないのでしょうか。かつて寝台特急に乗ることは一種のステイタス、いわば「ハレ」の日の特別なできごとであったわけです。「トワイライト」や「カシオペア」の人気が高いのもある意味、そうした伝統の息吹きを残しているからかもしれません。「トワイライト」「カシオペア」に続く第3、第4のジャパニーズ・オリエント・エクスプレスを誕生させるのも、これからの寝台特急を存続させる1つの方策かもしれませんね。

2009/03/23

コメント(0)

-

国鉄色の「雷鳥」をオーソドックスに

今日3月20日は、北陸本線北陸トンネルの完工式(1962年)、春分の日、東京上野動物園開園記念日、東京国立博物館開館記念日、電卓の日、マイカーチェックデー、麻雀の日、チェンジニア独立記念日だそうです。「かにカニエクスプレス」と短編成のEF66貨物を撮ったあと、一旦、自宅に引き返しました。家に帰って撮影したデータをパソコンに転送し、画像チェックをしたのち、データ整理をして朝の一仕事は完了。部屋の掃除をしたり、たまっていた家仕事を済ませたりしていたのですが、この日はあまりにも天気が良すぎ~。わたしの中の「外に出たい虫」が騒ぎます。「富士ぶさ」の廃止で、さらに貴重な存在になったブルトレ「日本海」を、手近に岸辺駅あたりで撮影しようかな、と思ったのですが、家でモタモタしているうちに間に合わなくなってしまいました。仕方がないので、「トワイライト」狙いに変更して家を出ました。時刻表を見ると、その前に国鉄色の「雷鳥」がやって来ます。しかし、これに間に合うかどうかは微妙な気配。ダメもとの気持ちで岸辺駅の入場券を買い、ホームに上がりました。そしてホーム端でカメラを構えると、ほとんど間髪を入れないタイミングで「雷鳥」が通過していきました。ラッキーでした。さて、今日から中国の桂林へ2泊3日の弾丸ツアーを敢行してきます。すでに現地の気温は20℃以上、日によっては30℃を超える日もあるそうで、菜の花が満開という噂も聞こえてきます。水墨画の世界に菜の花の黄色を加えたら、どのような情景が生まれるのでしょうか? 期待に胸がふくらみます。というわけで、来週月曜まで弊ブログはひとまず小休止と相成ります。

2009/03/20

コメント(0)

-

逆光のEF66 100番台機貨物

今日3月19日は、ミュージックの日、アカデミー賞設立記念日、カメラ発明記念日、トークの日、熟カレーの日だそうです。「かにカニエクスプレス」を見送ったあと、貨物時刻表を見ると、1本だけ下りの貨物がありました。通勤列車を優先するために当然の措置なのですが、大都市の周辺では、朝夕のラッシュ時に貨物列車の姿をほとんど見なくなってしまいます。次にこの場所で下り貨物が来るのは、1時間半以上あとの9時半過ぎです。折角の機会ですから、これまた逆光を承知のうえで待つことにしました。北方貨物線から下ってきたのはEF66の100番台機でした。機関車の次位は空コキ、そのあとに5輌ほどのコンテナ車が申し訳程度につながっています。普段は空コキ混じりでも長大編成を見慣れていますので、こんなに短編成の貨物を牽いているEF66を見ると、何だかおもちゃぽくって、かわいらしいなあ。かえって新鮮な気持ちがしました。ある意味、早起きの眼福。目の保養をさせていただきました。

2009/03/19

コメント(0)

-

キハ181系「かにカニエクスプレス」、逆光に浮かぶ

今日3月18日は、明治村開村記念日、精霊の日、米の日、頭髪の日、米食の日、二輪・自転車安全日、北海道清酒の日、観音の縁日だそうです。そういえば、明治村には一度だけ行ったことがありますが、あれから随分と時間が流れました。あのころ小さかった子どもが今では……。そうした昔の思い出を胸に、もう一度、村内を走る「汽車ぽっぽ」に乗ってみたいものです。播但線を訪ねた翌日も「かにカニエクスプレス」を撮影しようと、塚本と尼崎の間にある「お立ち台」へ行きました。ここは基本的に午後から順光となるため、朝の、しかも早い時間帯ではほとんど逆光になります。しかし、それを承知のうえで行きました。被写体が一番きれいに見えるのは晴天の順光、というのは写真の基本、常識ですが、逆光には順光とは違う美しさがあります。基本的にわたし、逆光は嫌いじゃありません。逆光でしか見ることのできない存在感が得られるからです。たとえばキハ181系の場合、中間車輌の屋根に並んだラジエーターフィンは、逆光の方が立体的に浮かび上がると思うのです。モデル撮影で、逆光となる位置に立たせ、レフ板で顔に光を当て、髪の毛を透過光で輝かせる、というのと同じ方法です。この朝のベテランモデル、キハ181系「かにカニエクスプレス」もラインライトで全体の輪郭を浮き立たせ、天井のラジエーターを輝かせながら颯爽と駆け抜けていきました。

2009/03/18

コメント(0)

-

キハ181系「はまかぜ」を電化区間で撮る

今日3月17日は、漫画週刊誌の日、聖パトリックの祝日、緑の日、世界海の日、安全の日だそうです。「生野銀山」や「銀の馬車道」、「竹田城」など、播但線の未電化区間には名所・旧跡が数多くあります。「生野銀山」や「竹田城」へは以前、妻と一緒に訪ねたことがありますが、播但線の始発駅である姫路が世界に誇る遺産・姫路城へ、妻は行ったことがありませんでした。そこでこの日は、午後の下り「はまかぜ3号」を撮影したら撤収し、姫路城へ行くつもりにしていました。北から南へ向けて南下コースを取ったのも、そういう予定があったからです。角度を変えながらワインレッドの103系を何度か撮影するうち、下りの「はまかぜ」がやってくる時刻になりました。カフェオレ色の別名があるJR西日本色ですが、キハ181系といえばあまりにも国鉄色の印象が強いため、ついつい現在のボディカラーに異を唱えてしまう傾向があります。わたし自身もそうなのです。しかし、色ではなく、キハ181系が現役で定期運用されていること自体に、もっと感謝すべきかもしれませんね。

2009/03/17

コメント(0)

-

播但線カラーの103系

今日3月16日は、東京発毎時00分の「ひかり」が「のぞみ」になった日(1996年)、国立公園指定記念日、万国赤十字加盟記念日、奴隷解放記念日、馬に親しむ日、あゆの日だそうです。この日の「鉄」には妻が同行していましたので、竹田と生野の間にある道の駅では、日本三大ねぎの1つといわれる「岩津ねぎ」を買い求めました。数年前の同じころに播但線へ行った折、偶然買った「岩津ねぎ」がとても甘くておいしかったため、今回は最初から「岩津ねぎ」の購入も目的にしていました。もちろん、その晩はお鍋でおいしくいただきました。寺前以南の電化区間では、ワインレッドの播但線カラー103系が健在です。日中は2連の短編成で姫路~寺前間を往復しています。撮影はできませんでしたが、寺前駅では「銀の馬車道」とラッピングされた車輌も見かけました。わたし自身、「銀の馬車道」の意味を知らなかったので、帰宅して調べてみると、明治の初めに生野と飾磨港の間、約49kmを結ぶ道として新しく作られた、当時の高速道路とも言うべき馬車専用道路のことでした。正式には「生野鉱山寮馬車道」と呼ばれたそうです。この馬車道により、物資を非常に早く輸送でき、生野から飾磨港までの輸送経費が8分1まで低減したと言われています。

2009/03/16

コメント(0)

-

キハ181系「はまかぜ」

今日3月15日は、山陽新幹線新大阪~岡山間開通の日(1972年)、靴の記念日、世界消費者権利デー、万国博デー、オリーブの日、お菓子の日、中華の日、レンタルビデオの日、いちごの日、ハンガリー独立戦争記念日、惣菜の日だそうです。山陽新幹線の新大阪~岡山間が開通して37年が経つのですね。「かにカニエクスプレス」のあとには下りの「はまかぜ」が続きます。播但線は寺前まで電化されているため、架線のない気動車らしいカットを、となると、寺前以北で撮る必要があります。生野のカーブから線路に沿って長谷に抜け、さらに寺前へ向かって車を走らせます。播但線は基本的に南北に走っている路線なので、晴れていると下りの「はまかぜ」は基本的に逆光となります。午前中は線路の東側に撮影位置を取れば、正面はつぶれるものの、側面には日があたることになります。しかし、道路が線路の西側に走っているという両者の位置関係から、なかなかそういう場所が見つかりません。ようやく線路の東側へ潜り抜けられる場所を見つけ、下りの「はまかぜ」を待ち構えました。「かにカニエクスプレス」のときにはピーカンだった太陽が薄い雲に覆われ、逆に程よいコントラストの状態になっています。しばらくして「はまかぜ」の鳴らす汽笛が聞こえてきました。さらにディーゼルエンジンのうなり音も響いてきます。生野へ向かってほぼ一方的な上り坂。エンジン全開で排気ガスを吹き上げながら現れた「はまかぜ」は、ゆっくりと目の前を通過していきました。

2009/03/15

コメント(0)

-

キハ181系「かにカニエクスプレス」

今日3月14日は、ホワイトデー、数学の日、キャンディーの日、マシュマロデー、国際結婚の日、国民融和の日、クッキーデーだそうです。みなさん、ホワイトデーのお返しは準備されましたか?今日から新ダイヤ。「富士ぶさ」も今朝の東京・九州着で長い運行の歴史に幕を閉じました。わたし自身は1月から2月にかけて、東京や九州で「富士ぶさ」を見送っていますので、昨夜は自宅で静かに最後の夜を見守っていました(午前1時に大阪駅へ行けば「富士ぶさ」を見ることはできるのですが、大喧騒の中に身を投じる勇気がないというのが正直なところでした)。さて、昨日まで運転されていた季節列車の1つに「かにカニエクスプレス」があります。これは毎冬、1日1往復、大阪と日本海側のカニの産地・香住とを結んで走る特急列車です。早朝大阪を発ち、お昼に香住でカニを食べ、夕方おみやげとともに大阪へ帰ってくるという、いわば日帰りのグルメ列車。車で行く費用と労力を考えたらずっとお手軽ということで、毎年人気のある列車です。また、「鉄」にとっては、キハ181系で運転されている点が大きな魅力です。あと数年経ったらキハ181系も淘汰されるだろうな、と思い先日、久しぶりに播但線を訪ねてきました。現在、キハ181系が定期運用されているのは特急「はまかぜ」だけですが、今の時期は「かにカニエクスプレス」が運転されているため、夏場などに比べてキハ181系を1回多く撮影できます。ちょっぴり儲けものをした気分になるのです。朝一番の大阪行き「はまかぜ2号」を和田山と竹田の間で撮影したあと移動し、大阪から来る「かにカニエクスプレス」を有名な生野のカーブで待ち構えました。「はまかぜ」に比べて1輌多い7輌編成です。昔はキハ181系の長大編成を全国至る所で見かけたものですが、特急が2輌編成で運転されるこのご時世、7輌編成の「かにカニエクスプレス」は、ディーゼル特急が亜幹線の主役だった古き良き時代を彷彿とさせます。

2009/03/14

コメント(0)

-

もと名古屋市営地下鉄と京浜急行の並び

今日3月13日は、青函トンネル開業の日、サンドイッチの日、漁業法記念日だそうです。「鉄」としては、やはり青函トンネル開業の日が気になりますね。1988年のことで、全長53.85km。これに伴って青函連絡船が長い運航の歴史に終止符を打ちました。青函連絡船は高校生の夏休みに北海道へ行ったとき、行き帰りに乗船したのが唯一の経験です。2日続けて過去帳ネタをご覧いただきましたので、今日は現在に帰りましょう。今橋駅で撮影したあと用事を済ませ、別の場所に移動しました。同行者がホテルにチェックインする間、ホテルのそばにあった長尾線の留置線で時間つぶしをしました。留置線には600形の613号車-614号車編成が停まっていました。この電車は長尾線・志度線初の冷房車として、名古屋市営地下鉄東山線の250形・300形を車種に導入され、同年11月から営業運転を開始しています。名古屋市営地下鉄の250形は当初中間車7700形として昭和40年から64両が製造され、旧型車と組んで活躍しました。旧形車の廃車に伴い、18両が昭和58年から昭和62年にかけて先頭車化改造を行い250形となりました。前面は非常用貫通扉がオフセットされ、その上部に行き先方向幕が取り付けられました。のっぺりした顔つきなのは、もともとが中間車輌だったためです。留置線の600形を撮影しているとき、そばを1300形1301号車-1302号車編成が通過していきました。1300形はもと京浜急行の1000形です。主に都営浅草線、京成線、北総線で運行されていました。この編成にはお茶の伊藤園のラッピングが施されています。こうしたそれぞれの車輌がもつ歴史が分かってくると電車を見る目も変わってくるような気がします。

2009/03/13

コメント(0)

-

琴電30形27号車(過去帳ネタ)

今日3月12日は、サイフの日、豆腐の日、パンの日だそうです。サイフは3(さ)1(い)2(ふ)、豆腐は10(とお)+2(ふ)なんでしょうね。本日も、少し前の過去帳ネタです。2年前に琴電を撮影したときは志度線で今橋までやってくるのに30形の27号車+28号車編成に乗ってきました。本日の「思い出の1枚」は、今橋駅に停車している27号車です。琴電のホームページでは、30形27号車・28号車のことを次のように紹介しています。京急230形を種車に、昭和51年に行われた長尾線昇圧後の昭和52年から55年にかけて7編成14両が投入されました。230型は京急の前身である湖南電鉄時代に、昭和5年から11年にかけてデ1形としてデビューしました。その後昭和38年から39年に更新工事を受け、側扉が取り替えられるなどの改造を受けました。ことでん入りにあたって、第1編成入線時は2代目30形(元阪神881形)が在籍していたので昭和53年までは75形を名乗っていました。また、偶数車はTc車化され、昭和55年にパンダグラフも撤去されました。第5編成は39-40となるのが4を忌み番号として避け、20形の続き番号で25-26が与えられ、以下続いて27-28・29-30となりました。第4編成となる37-38からは行先表示板の交換を容易にするため、貫通扉を取り付けました。平成11・12年の600形投入に伴い、平成19年には、最後まで残った27・28号も廃車となりました。わたしがこの電車に乗ったときには、27号車・28号車は間もなく現役を引退する旨の説明文が車内に貼られていました。わたしにとっては最初で最後の乗車でしたが、今振り返ると、よい思い出になったと思います。

2009/03/12

コメント(5)

-

茶色の琴電23号車

今日3月11日は、コラムの日、パンダ発見の日、めんの日だそうです。琴平電鉄の今橋駅には、2年前の2007年2月にも訪れています。本日の「思い出の1枚」は、そのときに撮影したカット、つまり、ちょっと前の過去ネタです。このときは琴電で移動しながら撮影ポイントを探し、最後に今橋駅へやってきました。電車を降り、少しだけ車庫の方へ回りこむと、古いタイプの20形23号車が停まっていました。この20形電車について、琴電のホームページでは次のように紹介されていました。大正14年に登場した大阪鉄道(現・近鉄南大阪線)デロ20型車を種車に、近鉄モ5621形を経て昭和36年にことでんに入線しました。近鉄時代、前面は5枚窓の半流線形でしたが、ことでん入りの際に3枚窓の貫通形に改造されました。側面は側窓上部に飾り窓が設けられ、窓枠も木製でした。のちに車体更新が行われ、近鉄時代の面影がなくなっています。車内は、21・22号は茶色系に塗られていて、23・24号はニス塗りとなっています。ことでん入線当初は琴平線で活躍していましたが、昭和49年から51年にかけて志度線に転属しました。昭和56年に21号を除く3両が再び琴平線に移りましたが、志度線の所属車両でした。(20形21号車、22号車、24号車は平成18年9月6日引退)現在、イベント時には、この23号車をはじめとして4輌のレトロ車輌が運転されるようですが、貸切運転にも応じているようです。関心のある方は一度、琴平電鉄のホームページをご覧になってはいかがでしょうか。

2009/03/11

コメント(0)

-

琴平電鉄今橋駅にて

今日3月10日は、佐渡の日、砂糖の日、水戸の日、ミントの日、サボテンの日、農山漁村婦人の日、東京都平和の日、東京大空爆の日、LPガス消費者保安デー、植物油の日だそうです。それにしても、3と10の語呂合わせにもいろいろありますね。佐渡、砂糖と水戸、ミントの語呂合わせは同じ語源だと思われますが、サボテンは一ひねりしていますね。おもしろい。先月は福岡、千葉、高松と結構忙しく動きました。今日から4日ほど、過去ネタも含めて高松で撮った写真をご覧いただこうと思います。四国の高松といえば、かつては宇高連絡船が出入りする四国の玄関口でしたが、本四架橋ができてからは事情が変わったようです。今回は事情があって大阪から高松への日帰り旅。カメラは持参しているものの、JR沿線に立ち寄るひまはなく、ほんの僅かばかり琴平電鉄の写真が撮れたくらいです。もともと何か撮れればラッキーぐらいの気持ちでしたので、この日はこれで満足です。ほんの少しできた空き時間に車で駆けつけたのは琴電今橋駅。ここには志度線の車庫があります。夕方のラッシュ時にはまだ少し時間がありましたので、志度線カラーの電車が2編成留置されていました。琴電では志度線が赤、長尾線が緑、琴平線が黄色と、路線によって色分けされています。昔から琴電は、よその会社で使われていた車輌を譲渡してもらって使用するというのが当たり前に行われていた会社ですので、動く鉄道博物館とも言われていました。ただ、旧型車輌がごく一部、イベント用に残されているだけで、現在使用されている車輌はそれほど特徴的なものではなくなっているようです。

2009/03/10

コメント(0)

-

城東貨物線淀川鉄橋(赤川仮橋)のDD51

今日3月9日は、ありがとうの日、記念切手記念日、関門国道トンネル開通記念日、緑の供養日、レコード針の日、バービーの誕生日、マッチの日、クジラの日、遊園地の日、牛丼の日だそうです。ということは、どこかで牛丼が安くなるのかしらん? それと、ありがとうの日は、やっぱり3(さん)9(きゅう)なんでしょうね。ここ数日、美祢線の写真をご覧いただきましたので、本日はDD51つながりで、わが地元・城東貨物線のDD51にしたいと思います。天気が悪くて遠出をする気分になれないけれど、「鉄」写真は撮りたいというときに城東貨物線へ行くというのが最近のパターンになっていますが、たまには晴れた日の城東貨物線DD51も撮っておかなくっちゃと思い、晴れの日に出かけたのが本日の「思い出の1枚」です。最近、城東貨物線では旋回窓のついたDD51 757号機が注目を集めており、それがやってくるのを期待したのですが、淀川鉄橋を渡ってきたのは残念ながら835号機でした。でも、原色機ですから良しとしましょう。午後の明るい日ざしのもと、光り輝く原色機の朱色はやはり美しいものです。

2009/03/09

コメント(4)

-

美祢線のDD51石灰石貨物

今日3月8日は、みやげの日、みつばちの日、歯の日、歯ブラシ交換日、国際婦人デー、エスカレーターの日、ビールサーバーの日、赤ちゃん&こども「カット」の日、米の日、屋根の日、果物の日、薬師如来の縁日、お寺の日だそうです。みやげの日やみつばちの日、歯の日というのは、いずれも3と8の数字に語呂を合わせたものと想像されますね。本日の「思い出の1枚」は石灰石貨物を牽引する美祢線のDD51です。貨物列車というと、普段は長大なコンテナやタンク車を牽き、高速で駆け抜けていくシーンを目にするのですが、今回のように積載物が見える状態を撮影するのは久しぶりです。コンテナにしろ、オイルにしろ、いずれもとても重たいものであるのはよく理解できるのですが、美祢線の石灰石は「石」ですし、それが直接見えているわけですから、素直に「これは重たいだろうな」と思ってしまいます。パワーのあるDD51ですら、貨車の引き出しには渾身の力を込めているように見えます。そういえば、中国でも石灰石貨物を撮影していたことを思い出しました。葫芦島市にある渤海鉄路有限公司という専用線です。「建設型」蒸機が貨車の牽引に従事していましたが、残念ながら、すでに蒸気機関車は姿を消してしまいました。美祢線での石灰石貨物は当分続くでしょうから、山口線と掛け持ちで訪ねると、一粒で二度おいしいかもしれないなどと思っています。

2009/03/08

コメント(0)

-

DD51、石灰石の積み込み作業

今日3月7日は、消防記念日、東京消防庁開庁記念日、警察制度改正記念日、花粉症記念日だそうです。花粉症のわたしにとっては、あまりうれしくない記念日です。単機で重安駅に着いたDD51はすぐに石灰石の積み込み作業を行います。巨大なホッパーの下に空の貨車を押し込み、積車になると1輌ずつずらして次の空車に積載するという作業の繰り返しです。すべての貨車に石灰石を積み終えると、機関車は一旦貨車から離れ、単機で反対側へと移動します。そして貨車全体をホッパーの下から引き出して重安駅のホームに移し、そこで出発までしばしの間、休憩します。重安駅には巨大なホッパーがありますが、石灰石の積み込み作業では誘導員が一人ついているだけで、あとはDD51の運転士が一人いる以外、ほとんど人影を見ません。ホッパーから大きな音を立てて石灰石が落ちている割に、作業は淡々と進められているという印象です。本日の「思い出の1枚」は、貨車を少しずつずらしながら貨車に石灰石を積み込んでいるシーンです。

2009/03/07

コメント(0)

-

美祢線のDD51単機回送

今日3月6日は、世界一周記念日、スポーツ新聞の日、ジャンヌダルクの日、弟の日だそうです。オノアサで「富士ぶさ」を見送ったあと、転進して美祢線に向かいました。美祢線ではDD51の牽く貨物が運行されているからです。朝一番で美祢までタンク車を牽いていったDD51は、一旦タンク車を切り離し、単機で重安駅まで回送されます。重安で石灰石を積み込み、折り返し宇部岬への石灰石貨物列車となります。今年は正月早々四日市のDD51を撮影しに行ったり、城東貨物線にもちょこちょこ出かけていますので、いつもよりDD51を目にしているのですが、やはり原色機は良いものです。しかも美祢線では原色のDD51しか来ない、というのが何とも魅力的です。少し逆光気味の柔らかな朝の光線に浮かび上がるDD51の凛とした姿は格別です。

2009/03/06

コメント(0)

-

オノアサのEF66「富士ぶさ」

今日3月5日は、珊瑚の日、ミスコンの日(1908年 初めてミス日本誕生)、スチュワーデスの日(1931年 日本初スチュワーデス誕生合格者3人)、ノーレジ袋の日だそうです。珊瑚の日は、もちろん3(さん)5(ご)ですよね。うん、分かりやすい。山口県の小野田~厚狭間は、東の根府川と並んで、西のオノアサと称されるほど有名な撮影地です。終焉迫る「富士ぶさ」をぜひともここで撮りたいと思い、翌朝、早起きして出かけました。現場に到着すると、すでに数人の先客が……。やはり、「富士ぶさ」定番のお立ち台と言われるだけのことはあります。この日は黄砂の影響で、晴れてはいるのですが、空は黄ばんでいました。しかし、この場所は晴れるとコントラストがきつくなるようなので、むしろ薄曇りくらいの方が撮影には適しているのかもしれません。朝の通勤列車や貨物列車が何本か通過し、そのたびに予行演習を行って本番に備えます。そして通過時刻が迫ってきて、遠くから「富士ぶさ」のものと思われる走行音も聞こえてきました。今日は定時に運行されているようです。刻一刻と大きくなる接近音に心ときめかせながら待ちます。そしてカーブの向こうに、EF66を先頭にした青い客車が姿を現しました。きれいにS字を描く列車の編成美は圧巻です。テレビのニュースでもファンの数が日増しに増えている状況が伝えられています。東京近郊ではすでに立ち入りが制限されている場所も出ているようです。大阪に住んでいるため、おそらくは今回の撮影が、わたしにとっては「富士ぶさ」との最後の出会いになるでしょう。少し早いですが、さようなら、「富士ぶさ」。楽しませてくれて、ありがとう!

2009/03/05

コメント(0)

-

EF81牽引臨貨

今日3月4日は、ミシンの日、サッシの日、三線の日、円の日だそうです。ミシンは3(み)4(し)に、サッシ、三線は3(さ)4(し)に、それぞれ由来するのでしょうね。昨日の0系解体も悲しい知らせでしたが、博多南駅から博多駅に引き返してきたとき、さらにもう1つ悲しい光景を目にしました。午後、別の予定が入っていたのですが、それまでに少しだけ時間がありましたので、もう一度在来線のホームへ行ってみることにしました。そこにはカメラを持った「鉄人」が数名いらっしゃったので、何か来るのかな? と思っていると、遠くに電気機関車の姿が見えました。ローズピンクのEF81です。九州管内ではED76が当たり前で、EF81の姿はあまり見かけませんから、ラッキーと思ったのですが、後ろを見ると青い客車と気動車が連結されています。そして目の前を通り過ぎたEF81は、ホームの先端近くで停車しました。あわてて同業の「鉄人」さんたちと一緒に後を追いかけました。EF81臨貨はそのまま数分間停車していましたので、撮影するとともに仔細に観察しました。機関車の後ろにつながっているのは2輌のブルトレ客車(うち1輌はB寝台ソロのスハネ25)、3輌目はキハ31です。特に、ブルトレ客車のボディは表面の一部が剥落し、そのへこみに無理やり塗装を上塗りしたようで、痛々しさを感じます。修理のための回送なのか、廃車のための回送なのか、よく分かりませんが、「富士ぶさ」が1ヵ月後に廃止されることを思えば、後者と考えても不思議ではないでしょう。二度と帰らぬ旅路をたどっているのかと思うと寂しい気がしました。

2009/03/04

コメント(0)

-

0系、解体される

今日3月3日は、雛祭り、耳の日、結納の日、三の日、平和の日、金魚の日だそうです。ここ数年、福岡へは定期的に訪れているのですが、前から一度、行ってみたいと思いながら果たせていないところがありました。新幹線基地のある博多南駅です。博多どまりの列車が基地へ回送されるのを利用して特別に客扱いをするもので、乗車賃190円のほかに100円の特定特急券を購入すれば乗ることができます。しかし、到着した博多南駅は、新幹線の駅と呼ぶにはあまりにも簡素なホームが1本あるだけ。でも、在来線から離れているため、ベッドタウンとなっている近隣住民の利用は結構あるようです。博多駅から博多南駅まで10分あまりの新幹線の旅でしたが、到着直前に我が目を疑いました。車輌留置線の端の方に懐かしいブルーの車体が見えたのです。そう、0系新幹線です! 横には黄色の0系ドクターイエローも停まっています。しかし、ともにその先頭部分、ノーズコーンとでも呼べばよいのでしょうか、そこが外され、内部がむき出しになっています。さようなら列車が走ってからすでに時間が経っていますので、解体作業が進んでいても当然なのですが、まさかこんな形で目にするとは予想もしていませんでしたので正直、驚きました。思い返せば、昨年の夏、インドネシアへさとうきび列車を撮影しに行く前、福岡発の飛行機に乗るため、1日早く出発し途中、山口線に寄り道したのですが、その際、新山口駅で0系新幹線を撮影しました。11月に0系が廃止されることは決まっていましたが、まだしばらく時間がありましたので、ホームで見かけるファンの姿もまばらでした。さらに回想すれば、あるとき東広島に用事があって出かけたとき、当初はレースルターに乗っていき、尾道で0系こだまに乗り換える予定だったのですが、朝練を兼ねて早朝に家を出たため、新大阪駅に着いたときにはレーススターに乗るには早すぎ、ままよ、と始発駅から0系こだまに乗ったのです。目的地への到着時間は同じですが、乗車時間が大幅に異なります。期せずして新幹線各駅停車の旅となりました。このとき新大阪駅発車直後は同じ車輌の中に乗客は誰もおらず、一車輌貸し切り状態という、「鉄」にとってはこの上ない贅沢、至福の時間を過ごすことができました。最末期の狂騒状態からは想像もできない、0系を思う存分堪能した旅でした。0系にまつわる、そんな、こんなを思い出しながら、涙雨の中、博多南駅をあとにしました。

2009/03/03

コメント(4)

-

500系「こだま」の紅い瞳

今日3月2日は、ミニチュアの日、ジクソーパズルの日、遠山の金さんの日、みかんの日、DIYの日、中国残留孤児の日だそうです。本格的ではないのですが、わが家にも鉄道をはじめとするミニチュア模型がいくつかころがっています。博多駅にもどり、新幹線ホームに上がりました。0系新幹線の廃止に伴い、500系の「こだま」が誕生したのですが、お昼ごろには500系の「のぞみ」と「こだま」が相ついで博多駅に到着しますので、それを撮ろうと思ったからです。フォトジェニックという点では500系新幹線が一番格好良いとわたしは思っており、その500系を続いて撮影できるわけですから、見逃す手はありません。入線してくるところを待ち構えました。500系「こだま」は短編成ですから、ホームの中ほどに停車します。列車停車後、最後尾を見ると、薄暗いホームの中にテールライトが浮かび上がり、真っ赤に輝いています。500系の前衛的なフォルムと相まって、虎視眈々と獲物を狙う獣の目のようにも見えます。

2009/03/02

コメント(2)

-

ED76牽引「はやぶさ」

今日3月1日は、ビキニデー、労働組合法施行記念日、マーチの日/行進曲の日、防災用品点検の日、豚の日、省エネルギーの日、安全衛生総点検日、家庭塗料の日だそうです。少し旧聞に属しますが、2月に九州へ行ってきましたので、今日からしばらく九州シリーズを続けたいと思います。行き先は福岡。折角遠征するのですから、今ホットな話題となっている九州ブルトレを外すわけにはいきません。たとえ駅撮りでもいいから、赤い電機が牽く「はやぶさ」の単独編成を撮影したいと思うのは、当然の心理です。このあたりが、「鉄」の悲しい性なのでしょう。朝一番のANA福岡便に乗りましたが、大阪・伊丹からの早朝便は以前に比べて離陸時刻が少し遅くなったようで、福岡空港から博多駅に移動し、さらに電車に乗って撮影ポイントへいくというのは、ちょっとした賭けになりました。幸い、空港での荷物のピックアップもスムーズに終わり、この電車に乗れたら御の字、と思っていた列車の1つ前の電車に乗ることができました。さすがに駅を出て走行写真を撮影するまでの余裕はありませんから、ホームの端でカメラを構えます。しのつく小雨のなか、ED76が牽く「はやぶさ」がカーブの向こうに姿を現しました。ファインダーの中で次第に大きくなってくるヘッドマーク。3月の終焉までに九州でもう一度、この姿を目にすることは、わたしの今後のスケジュールを考えた場合、ほとんど不可能です。これが単独編成の九州ブルトレを撮る最後のチャンスになるだろうと思いながら、走り去る列車にあわせ、左から右へとカメラを振り抜きました。

2009/03/01

コメント(0)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-15 06:30:06)

-

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 国立国際美術館 プラカードのために

- (2025-11-16 00:00:08)

-