2009年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

高徳線の特急「うずしお」

今日10月31日は、世界勤倹デー(国際貯蓄銀行協会1925年)、ガス記念日(日本瓦斯協会1972年)だそうです。妻の実家が高知にあることから、年に何度かは四国へ帰り、その折に土讃線や牟岐線などで撮影します。わたしにとって四国は故郷なのですが、これまで高松と徳島をつなぐ高徳線では全く撮影をしていませんでした。幼少のころ、高徳線の沿線に住んでいたこともあり、わたしにとって高徳線は思い出が一杯詰まっている路線です。今回は、遠い昔に住んだ思い出の街を訪ねるセンチメンタル・ジャーニーを兼ねた撮影行です。

2009/10/31

コメント(4)

-

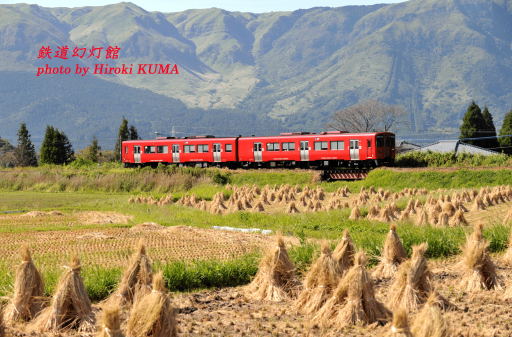

稲干しと特急「やくも」

今日10月30日は、写真週刊誌元祖「FOCUS」創刊(同スタイルの週刊誌が創刊ラッシュに、1981年)だそうです。以前はきれいに撮れたのに、草が茂って撮影できないということは、鉄道写真にはよくあることで、ある意味、宿命かもしれません。今回もそうした場所があり、大きく膨らんでいた期待の風船は小さくしぼんでしまいました。仕方がないので、新たなポイントを探して移動していると、刈り取った稲をはざ掛けにしているところを見つけました。はざ掛けとは、刈り取った稲を逆さにして天日乾燥させるものです。かつて機械が無かったころには、ごく普通に行われていた乾燥方法ですが、稲が重く、たくさんの人手を必要とするため、最近はあまり見かけなくなりました。父方の祖父が生きていたころ、稲作をしていましたので、秋の収穫の時期には一族郎党が借り出されました。小さな子どもの仕事は、はざ掛けにする稲の運搬。わたしも非力ながら稲束を運びました。首筋についた干草がとても痒かったのを思い出します。「やくも」がやってくるまで、きれいに干された稲束を見るうちに、藁の匂いや皮膚の痒みなど、遠い記憶がよみがえってきました。

2009/10/30

コメント(0)

-

381系特急「やくも」をローアングルで

今日10月29日は、第1回宝くじ発売(1枚10円、1等賞金10万円、売上は2500万円、1945年)だそうです。鉄道に鉄橋は欠かせません。また、トンネルも至る所で目にします。そしてトンネルを出た列車がすぐに鉄橋を渡るというシーンも数多く見かけ、そうした場所は往々にして好ポイントです。本日の「思い出の1枚」も、トンネルを出てすぐ鉄橋を渡る場所で撮影しました。やってきたのは赤「やくも」。トンネルを出たあと、轟音を立てながら鉄橋を渡ってきます。先頭車輌が貫通タイプだったため、影が出たのは悔やまれますが、ローアングルから撮りましたので、少しは迫力あるカットになったかな?

2009/10/29

コメント(0)

-

381系の緑「やくも」

今日10月28日は、速記の日(日本速記協会)、日本ABCデー、日中国交回復を記念し康康(カンカン)と蘭蘭(ランラン)が上野へ(公開後の1年間で入園者900万人突破、1972年)だそうです。この前、伯備線で撮影したのは昨年のゴールデンウィークでしたから、1年半前のこと。月日が経つのは早いものです。そのとき撮影し、お気に入りポイントの1つとなったのが、黒坂と上菅の間にある国道とのオーバークロスです。「この場所では、きれいにカーブしてくる特急「やくも」を国道の歩道から安全に撮れます」と『お立ち台通信 VOL.2』でも紹介させていただきました。ここは基本的に午後向きのポイントで、今回わたしが現場に立った時刻は少し早すぎました。車体前面に日は当っているのですが、晴天ゆえに側面の影が思っていた以上にきつく出てしまいました。このときやってきたのは「緑やくも」。山里の緑に包まれた景色の中では、この緑編成も、結構映えるものです。

2009/10/28

コメント(2)

-

特急「やくも」と鶏頭の花

今日10月27日は、日刊ゲンダイ創刊で駅売り夕刊のブーム到来(1975年)、浅草・凌雲閣に日本初のエレベーター(12階)設置(1890年)だそうです。秋真っ最中です。今朝の大阪は、昨日とうって変わって青空が広がっています。良い天気になりそうです。職場の窓から外を見て、高い青空に、掃いたような白い雲が広がっていたりすると、ああ、撮影に行きたい! とため息が出てきます。天気が良いとカメラ小僧の虫が疼きだす。困ったものです。さて、今日から伯備線へ転線です。なお、新潟への旅と岡山への旅、実はブログへの掲載は逆転しています。この点、あらかじめお断りしておきます。紅葉をはじめとして、秋の彩りは心豊かにさせるものがあります。伯備線の沿線で、真っ赤に咲いている鶏頭の花を見つけました。その向こうには、稲のはざ掛けも見えます。秋の写真にはぴったりといえる情景のなか、やってきたのは鶏頭の花と同系色の「やくも」です。現在、伯備線では赤と緑、2種類の「やくも」が走っています。将来的には赤に統一されるようですが、この場の雰囲気には、やっぱり「赤」が似合っています。う~ん、気持ちの良い秋景色だ。

2009/10/27

コメント(2)

-

ローピンEF81で撮り納め

今日10月26日は、JR東日本が上場(1993年)、原子力の日(科学技術庁1964年)だそうです。特急「北越」の通過後、再び降り出した雨のもと、次の撮影ポイントへ移動しました。しかし、降ったり止んだりを繰り返す雨に、さすがの「晴れ男」もテンションが下がります。時刻表で確認すると、貨物列車のスジが1本あります。ローズピンク(EF81)かレッド(EF510)か、どちらかは分かりませんが、今回の新潟遠征の撮り納めは、この貨物に決めました。しばらくすると電気機関車特有のうなるようなモーター音が聞こえてきました。カーブの向こうに姿を現したのはローピン・パーイチの39号機です。最後の天気は今ひとつでしたが、これですっきりとカメラを納めることができます。さあ、明日からは新たな路線へとポイントを切り換えましょう。

2009/10/26

コメント(0)

-

S字カーブの485系特急「北越」

今日10月25日は、民間航空記念日だそうです。午後は越後岩塚と塚山の間にあるS字カーブへ行きました。ここでは2年前、「SLえちご日本海号」が走ったときにも撮影しています。あのときは門デフのC57を正面から撮影する愚を犯しましたが、今回狙うのは特急「北越」ですから、きれいなS字カーブを心おきなく堪能できます。長岡市内を抜けるときには本降りだった雨が、塚山に近づくにつれ小降りになってきました。そして懐かしい撮影ポイントに着いたとき、傘は必要ないほどに。さらに三脚にカメラを取り付け、撮影のセッティングが終わったころには雲間から太陽が差し始めました。自分で言うのはおこがましいのですが、実はわたし、「晴れ男」なんです(笑)。もちろん、神通力が効かないときも多々あるのですが、撮影にいくと晴れるという「根拠のない確信」を持っていたりして……(爆)。このときも「北越」が通過したら、程なく再び雨が降り出しました。晴れ男伝説、今回も継続。

2009/10/25

コメント(2)

-

新潟色115系を動体ぶらし

今日10月24日は、わが国初の鉄道トンネル工事(1870年)、国連デー、世界開発情報デー、東京オリンピック閉幕(日本の獲得メダルは金16、銀5、銅8、1964年)だそうです。お昼ごろから次第に雲が増え、空はかなり暗くなり、今にも泣き出しそうな雲行きです。日本海縦貫貨物も上下あわせて、そこそこの数を楽しませてもらいましたので、一旦休憩してお昼にしました。レストランへの移動途中、時刻表を確認すると、間もなく普通列車がやってくることがわかりました。運よく、たわわに実をつけた柿の木も見つかりましたので、ここはひとつ季節ネタの情景カットを押さえていくか、と思いながら車から降りました。とはいうものの、露出は落ちていく一方です。こうなりゃ、逆に動体ぶらしで、と柿にピントをあわせて列車を待ちました。すでに近くの踏切は鳴り始めていますので、車に乗せてある三脚を取りに帰る余裕もありませんから、望遠レンズを手持ちのまま、スローシャッターを切ります。新潟色の白い車体に柿の実と黄色い花が映えます。咄嗟の判断でしたが、秋の思い出をまた1つ増やすことができました。

2009/10/24

コメント(2)

-

EF81牽引日本海縦貫貨物

今日10月23日は、電信電話記念日(日本電信電話公社(現・NTT)1950年)、霜降(そうこう・24節気のひとつ。露が冷気によって霜となって降る)だそうです。「天気はもってお昼まで。午後からは崩れ、雨が降り出す」という予報どおり、朝のうちは快晴で、大阪からの「きたぐに」も気分良く朝飯前に撮影ができました。その気持ちを持続させたまま、信越本線の撮影に出かけます。確かこのあたりには2年前の「SLえちご日本海号」のときにも一度来たはず、と思いつつ、そのときは品川530さんやT島さんなどにぶらさがっての転戦だったため、土地勘を養うまでには至らず、結果、初めて訪れるのに等しい状態のまま、とりあえず目安を付けた場所へと車を走らせました。自分でポイントを探す。それもまたよし、というわけです。新潟エリアにおける信越本線では特急「北越」のほか、485系の快速「くびき野」、日本海縦貫貨物などが被写体となります。特にレッドサンダーが増殖中だけに、ローピンのパーイチは、今のうちにできるだけ撮っておかなくてはなりません。そう思いながら貨物のスジを確認し、線路際で待ち構えると、遠くに電気機関車のヘッドライトが見えました。ライトの位置関係からEF510ではありません。ラッキー! と思いながら待つことしばし。あらら……。現れたのはJR貨物色のパーイチでした。ローピンならず。しかしまあ、これはこれで、またよし、といたしましょう。

2009/10/23

コメント(2)

-

門デフに真正面の愚を犯す

今日10月22日は、国鉄、赤字ローカル線廃止にふみきる。北海道の白糠線が第1号に(1983)年、パラシュート記念日(世界で初めてパラシュート降下に成功、1797年)だそうです。7:3、もしくはサイド気味にデフレクターの形が分かるような位置で撮るべし、というのが門デフを撮影する場合の基本です。真正面から撮るのは、門デフ以外のときにやりなさい、との教育的指導が入りそうですが、返しの列車をどこで撮ろうかと、ウロウロしていたとき、偶然、真正面の位置で超望遠レンズを構えている方を発見しました。「う~む、これも、あり、かもしれない」。600ミリ以上の長ダマの横に、200ミリレンズを300ミリに設定して並ぶのは、何とも気おくれするものがあるのですが、そこは気力で補って、と思い、同席させていただくことにしました。遠くから発車の汽笛が聞こえてきました。しばらくして、遥か彼方まで続く直線の先端にC57が姿を現しました。間髪をおかず、隣のカメラではモータードライブがうなりを上げ、連続シャッターが切られています。そのとき、こちらはといえば、ファインダーの中の180号機はまだまだ小さく、じっと我慢の子でした。ようやく射程距離に入ってきた180号機。シャッターに指を乗せ、タイミングをはかります。そろそろ西に傾き始めた秋の夕陽を浴びて、180号機はボイラー前室扉を鈍い黄金色に輝かせています。門デフに正面ドッカンの愚を犯すという少しばかりの後悔の念は、この瞬間、きれいに消えていました。

2009/10/22

コメント(6)

-

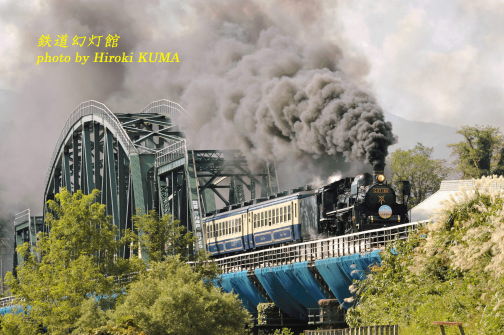

思いがけず猛煙の門デフ「ばんえつ物語号」

今日10月21日は、あかりの日(日本電球工業会など1981年)、国際反戦デーだそうです。「ばんえつ物語号」は「やまぐち号」に比べると、あまり煙を出さないような印象を持っていたのですが、3回目の撮影ポイントでは爆煙に恵まれました。この場所は「お立ち台通信」などで紹介されているところではないのですが、車で走っていると、前方にカメラを構えている人たちがいましたので急遽、撮影することにしたのです。形の違ったトラス橋が3連つながっており、造形的なおもしろさがあります。工事のためブルーのネットが掛かっているのは多少興ざめですが、手前の木で隠せば少しはマシになるだろうとの考えもありました。やがて汽笛が聞こえ、C57のドラフト音が響き始めます。橋の向こうでは黒い煙が上がっています。そのまま、そのまま……。心の中でつぶやきます。トラス橋から姿を現したC57は猛煙をあげたままこちらへ接近してきます。予想もしなかった展開。これだから蒸気機関車の撮影はやめられないんだなあ。

2009/10/21

コメント(0)

-

門デフ撮りのある法則

今日10月20日は、新聞広告の日(日本新聞協会)、リサイクルの日(日本リサイクルネットワーク会議)、土用(雑節の一つ。立冬の前18日。冬の土用)だそうです。五泉~猿和田での撮影が終わると、すぐさま追尾態勢です。「SLやまぐち号」でもそうですが、撤収完了とともに追っかけモードの車列が続きます。土地勘がない人間にとっては、こういうとき便利です。最終的にどこで撮るかの決断は求められますが、少なくとも、どの方向へ向かえばよいのかは、流れに身を任せておけば間違いないからです。うれしいことに、このときはしばらくの間、「ばん物号」と並走し、間近で180号機を眺めることができました。この日は定番ポイント巡りと思っていますから、次は三川と津川の間にある国道沿いのお立ち台で撮影できたら、と思っていました。現場に近づくと、路側帯にはファンのものとおぼしき車がすでに列をなして停められています。幸い、最後尾にもう1台停車する余裕がありました。カメラを持って車を降り、すでに三脚を立てている方のそばに立たせてもらうこともできました。「下からあおって空へ貫く」というのが門デフを撮るときの1つのセオリーですから、今度はローアングルからの接近戦です。

2009/10/20

コメント(0)

-

C57門デフ「ばんえつ物語号」

今日10月19日は、駅名表示が左書きに統一された日(1945年)だそうです。先週、磐越西線へ行ってきました。大阪から磐越西線はやはり遠く、これまで何度も行ってみたいと思いながらも実現できませんでした。今回、ようやく「磐西デビュー」を果たしたわけです。ばんさい、万歳!新潟デスティネーションが行われていることもあり、C57 180号機は門デフに換装されていました。180号機の門デフ姿は2007年秋に走った「SLえちご日本海号」で一度撮影しています。このときは180号機自体が門デフ初デビューでしたので、大変な騒ぎとなりましたが、その後何度か門デフに衣替えしたこともあり、今では180号機の門デフ姿もすっかり定着した感じがします。さて、「ばんえつ物語号」初体験とあって、今回は定番のお立ち台を撮りまわることにしました。雑誌やWebではおなじみの場所が実際はどのような所なのか? これは名所を初めて訪れるときにいつも思うことです。この日は五泉と猿和田の間にある鉄橋からスタートしたのですが、この有名お立ち台に立ったとき、なるほど、ここはこうなっていたのか、としみじみとした気持ちになりました。

2009/10/19

コメント(2)

-

小浜線の125系

今日10月18日は、統計の日(1973年)、冷凍食品の日(日本冷凍食品協会1986年)、フラフープ記念日だそうです。わたしは夏場、しばしば日本海でダイビングを行います。ホームグラウンドにしているのは福井県の高浜町です。内湾ですから大型の魚は少ないのですが、その分、波が穏やかで、初心者と一緒でも安心して潜ることができます。その高浜町には、小浜線が走っています。ダイビングの行き帰りには小浜線の電車を撮影することもあります。小浜線は2003年3月15日に電化され、それまで使用されていたキハ47に代わって125系の電車が走るようになりました。小浜線の沿線には原子力発電所がありますので、ある意味、電化は当然ですし、地元の強い要望もあったと聞きますが、わたし個人的には気動車の方が味わい深かった、と思います。というわけで、本日の「思い出の1枚」は、小浜線の125系です。車体に描かれた緑のラインは、若狭の海や山をイメージしているそうです。

2009/10/18

コメント(0)

-

門司港レトロ観光列車「潮風号」

今日10月17日は、貯蓄の日(貯蓄増強中央委員会) だそうです。門司港駅をはじめ、大阪商船門司港支店や旧門司三井倶楽部など、ちょっと古風な建物が点在し、それを目玉とした門司港レトロが今、北九州の観光名所として人気を集めています。わたし自身は昨年の2月に一度訪ねているのですが、今回は妻を伴っての再訪です。お昼には名物となっている焼きカレーを食べ、そのあと古い建物を見て回りました。さらにこの日は門司港だけでなく、対岸の下関へも渡り(所要時間は船で10分程度)、海響館(水族館)も見てきました。前回門司港へ来たときには構想段階だったのですが、今回はすでに実現したものとして、門司港レトロ観光列車「潮風号」が走っていました。2輛の小型ディーゼル機関車の間に客車がサンドイッチされた「潮風号」は、どこかで見たことがあると思ったら、南阿蘇鉄道の「ゆうすげ号」と同じ構成です。それもそのはず、このDB10形機関車は南阿蘇鉄道から、この路線の事業主体である平成筑豊鉄道へ移ってきたものなのです。シルバーウィーク中ということもあり、九州鉄道博物館のそばにある乗車ホームには観光客があふれており、臨時列車も運行されていたようです。町おこしに昔の線路あとが活用されるのは良いことだと思いました。

2009/10/17

コメント(4)

-

白い特急「ソニック」

今日10月16日は、国鉄上野駅開業(1885年)、世界食糧デー(国連食糧農業機関(FAO)1945年)、ボスの日だそうです。前日まで好天に恵まれましたが、最終日はどんよりした曇り空。この日のうちに大阪まで帰らなければなりませんし、連日、「鉄」に付き合わせてきた妻に対して、少しはゆっくり観光を、ということで、この日は門司港レトロへいくことにしました。でも、その前に日豊本線でちょっとだけ「ソニック」を撮影です(やっぱり「鉄」をするんやないか~い!)。日豊本線で運転されている「ソニック」は、883系の青いソニックと885系の白いソニックの2種類があります。本日の「思い出の1枚」は、そのうちの白いソニックです。長崎本線で使用されているのと同型なのですが、「ソニック」はフロントガラスまわりをはじめ、随所で使われているアクセントカラーが青、「かもめ」は黄色になっているのが大きな違いです。また、フロントについているエンブレムが、ソニックは「S」、「かもめ」は「M」(羽ばたくかもめ)になっています。ただし、885系は日豊本線と長崎本線で混用されることがあり、ソニック車が「白いかもめ」として走っていたり、またその逆としても運転されているところを、これまでにも何度か見かけました。今回は正真正銘の「白いソニック」です。

2009/10/16

コメント(2)

-

由布岳バックの黄色い特急「ゆふDX」

今日10月15日は、たすけあいの日(全国社会福祉協議会1965年)だそうです。シルバーウィークに人気観光地などへ行くものではありませんね、というのが正直な感想になるほど、由布院の町は大賑わいでした。町なかは駐車場入りを待つ車であふれ、完全にロック状態。由布院の町へは、入るのも出るのも大渋滞でした。JRは南由布と由布院との間にトロッコ列車を走らせ、いわばパーク&ライドを実施していますが、もっとPRしたらよいのに、と思いました。南由布駅前の駐車場は結構、余裕があったように思うからです。それと、こうした特別の繁忙期だけは、午後3時過ぎで終了するトロッコ列車を、もう少し遅くまで、たとえば午後6時くらいまで運転したらどうでしょう? 外の景色は見えにくくなっても、渋滞緩和の対策としては有効な手段だと思うのです。この日は由布岳がきれいに見えていましたので、妻と一緒に展望台へ上がって由布院の町を俯瞰したあと、由布岳をバックに列車が撮影できるお立ち台へ行きました。ここで撮った映像は以前、NHKの朝の連続小説「風のハルカ」のオープニングシーンでも使われていました。やってきたのは黄色い特急「ゆふDX」です。少し前までこの列車は赤色でしたが、黄色に塗り替えられました。その結果、久大本線を走る特急は「ゆふDX」が黄色と赤、「ゆふいんの森」が緑と、完全に信号の色になってしまいました(笑)。原色をビビッドに使用するJR九州らしい配色です。

2009/10/15

コメント(2)

-

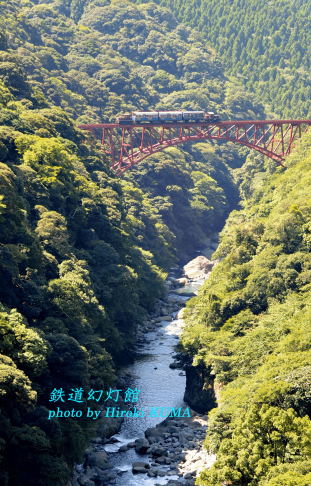

特急「ゆふいんの森」

今日10月14日は、鉄道記念日(新橋~横浜間で旅客線の営業開始、1872年)、PTA結成の日、全国育樹祭りだそうです。早朝に走る赤と黄色の特急「ゆふDX」を見送ったあとは、緑の特急「ゆふいんの森」号の登場です。先頭車輛の丸いフォルムは、何となくロボッコプを連想させますが、個人的にはこのデザイン、「あり」だと思います。由布院へ向かう久大本線の列車は、日田を過ぎたあたりから玖珠川に沿って走ることが多くなるため、至る所で鉄橋を渡ります。その結果、撮影ポイントも鉄橋付近に集中してきます。「また鉄橋で撮るの?」。非鉄の妻は少々あきれ顔です。でも、よいのです。「きしゃ、きしゃ、シュポ、シュッポ……、トンネル抜けて……鉄橋渡り……」と童謡にもあるように、鉄道にとってトンネルと鉄橋は欠かすことのできないアイテムなのです。さて、緑の「ゆふいんの森」号をどのように撮ろうかと考えた結果、橋脚のダイナミックな様子を強調するため、接近戦で縦位置構図にしてみました。

2009/10/14

コメント(2)

-

久大本線にて

今日10月13日は、引っ越しの日(全国引越し専門協同組合関東ブロック会)、サツマイモの日(川越いも友の会)だそうです。豊肥本線、肥薩線とまわり、九州の3日目は久大本線です。この日は午後、由布院の街を散策することにしていましたので、移動を兼ねて途中、要所要所のポイントで撮影をしました。久大本線にはこれまで何度か訪ねており、ある程度ロケーションも知っていますので、効率よく撮影するために、どの順番で撮影ポイントを回ればよいのか考えました。本日の「思い出の1枚」は、玖珠川を渡るJR九州の赤い気動車です。緑と赤とはお互いに補色の関係にあるため、画面のほとんどが緑色の中に赤いボディーを配すると、鉄橋を渡る気動車が一際浮き立つように見えました。

2009/10/13

コメント(0)

-

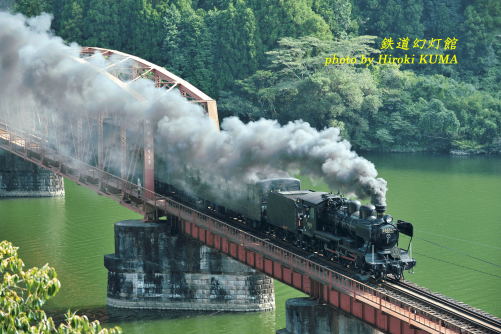

球磨川を渡る「SL人吉号」

今日10月12日は、国際防災の日だそうです。折角人吉に来たのですから、少しだけ観光を、ということで、駅からほど近いところにある青井阿蘇神社へ参詣することにしました。この神社は本殿をはじめ、高さ12メートルの楼門も、屋根がすべて茅葺で、そのことから2008年6月、国宝に指定されました。茅葺の社寺建造物群が国宝に指定されたのは初めてのことだそうです。「家内安全、無病息災、大願成就……」と、いつものように少しのお賽銭で目いっぱいのお願いをしたあと、返しの「SL人吉号」を撮影するためポイントへ移動しました。復路は光線ならびに線路と立ち位置の関係で、撮影ポイントは結構限定されます。数カ所でロケハンをしましたが、結局、定番の場所に落ち着いてしまいます。でも、それもまたよし。定番には定番となるだけの理由があるわけですから。というわけで、本日の「思い出の1枚」は、球磨川を渡る「SL人吉号」です。球磨川第一橋梁を俯瞰するポイントから撮ったものですが、外国製のこのトラス橋も画面を構成する重要な要素です。晴れると半逆光になりますが、むしろその方が煙に立体感が出ますから、問題はありません。橋を見下ろすポイントには準備を終えたファンが、今や遅しと列車の到着を待っています。やがてハチロクの特徴的な汽笛が聞こえてきました。そしてトンネルを抜け、トラス橋に差しかかったあたりからムクムクと煙が出始めました。機関士さんも、ここがファンの集まるお立ち台であることを熟知しているからです。少し西に傾いた太陽光が、煙のスクリーンを通して光のシャワーとなって現れます。う~む、good job!

2009/10/12

コメント(4)

-

観光列車「KUMA号」

今日10月11日は、新橋駅付近で日本初の鉄道事故が発生した日(1874年)だそうです。「SL人吉号」で人吉までやってきた乗客に対しては、観光の選択肢の1つとして、くま川鉄道の観光列車「KUMA号」に接続するようダイヤが組まれています。球磨川、球磨地方、くま川鉄道……。いずれも他人とは思えない名称です。さらに観光列車「KUMA号」の前面に「丸にくま」のロゴまで描かれていると、これはもう、わたしのためにあるような列車です。「This is my car!」(笑)。「あそ1962号」や「はやとの風」同様、この「KUMA号」も全身黒づくめ。いずれも共通してゴールドのラインやロゴマークが渋いアクセントになっています。内装、外装含めて、乗ってみたいなあ、と思わせる車輛づくり。これからの鉄道に求められるコンセプトの1つかもしれませんね。

2009/10/11

コメント(0)

-

水鏡の「SL人吉号」

今日10月10日は、目の愛護デー、釣りの日、盲導犬の日(1972年)、まぐろの日、缶詰の日、トレーナーの日、銭湯の日だそうです。人吉まで球磨川に沿って走る肥薩線は通称「川線」と呼ばれます。これに対して、日本三大車窓の1つと言われる大畑のループを走る区間は「山線」。前回、肥薩線を訪れたときは鹿児島の方から入り、「山線」を中心に撮影したため、今回、八代から入る「川線」は初めて訪れるのに近い印象です。新八代から始めた追っかけは、ロケーションがよく分からないまま、同じようなオーラを発している車の集団に混じって移動しました。人吉までの途中、合計3回ほど撮影できたのですが、本日の「思い出の1枚」は、川線ならばこの絵は外せない、という球磨川の水鏡カットです。それにしても、ほぼ新造に近いリニューアルを受けたハチロクの美しいこと! このカットを撮影したあと、川を挟んでしばらくの間、並走できたのですが、順光線のもと、ピカピカ光り輝くボディやスポーク動輪、さらにはロッドの真紅など、見ていて思わずため息が出ました。そして黒い客車も、機関車やまわりの景色によくマッチしています。山口線のC57の爆煙と迫力ある汽笛も良いですが、ハチロクの「ピューフォー」という一種哀愁さえ漂う鳴き声もまた、何とも言えない味わいがあります。ええもん見せてもろうたなあ。何だかハマってしまいそう。近い将来の再訪もありかな、とほぼ確信に近い胸騒ぎを覚えながら先を急ぎました。

2009/10/10

コメント(2)

-

赤い電機ED76が牽く貨物

今日10月9日は、世界郵便デー(国連)、道具の日(東京合羽橋商店街振興組合)、塾の日、トラックの日だそうです。九州の1日目は豊肥本線と阿蘇周辺で過ごしましたが、翌日はさらに南下して肥薩線の「SL人吉号」を追いかけることにしました。「非鉄」の妻ではありますが、汽笛、ロッド、煙……と人間的要素が強い蒸気機関車は好きだと言います。2日目の観光のメインイベントが蒸気機関車というのには理解を示してくれました。熊本から八代を経て人吉に至る「SL人吉号」ですが、遠くから来た人間にとっては、1回でも撮影回数を増やしたいというのが偽らざる心境。電化区間ではありますが、九州新幹線との接続駅である新八代駅の前後で進入と発車を押さえることにしました。駅進入だから煙は出さないだろうという予想に反し、やってきたハチロクは、そこそこの有煙。まずは幸先のよいスタートです。ところで、本日の「思い出の1枚」は「SL人吉号」が来るまでに撮影したED76が牽引するコンテナ貨物です。今回は貨物時刻表を持参するのを忘れていたため、貨物の走る時刻が分からず歯がゆい思いをしていたのですが、偶然やってきたため、ラッキーという気持ちでシャッターを切りました。やはり九州へ来たのですから、この赤い電機に一度はお目にかからなくっちゃ!

2009/10/09

コメント(0)

-

阿蘇の外輪山をバックに秋景色を味わう

今日10月8日は、寒露(二十四節気の一つ。露が冷気にあたって凍りそうになる)、足袋の日(日本足袋工業会1988年)、木の日(日本木材青壮年団体連合会)、骨と関節の日(日本整形外科会)、入れ歯デーだそうです。現在、台風18号が襲来中で、大阪にも暴風警報が発令中です。久しぶりに本土へ上陸する台風となりそうです。鉄道写真を撮っていると、名所のすぐそばまで行っても、観光をせずに帰ってきたという経験は、これまで数えきれないほどあります。「鉄」にとっては、線路際が何ものにも代えがたい名所ですから、勿体ないとは全然思わないのです。阿蘇もまたしかり。3年前、阿蘇山のふもとまで来ていながら、米塚にも草千里にも立ち寄らないまま帰っていました。しかし、今回はそういうわけにはいきません。白川水源で清らかな水を堪能したあとは、阿蘇の高原で緑の景色と吹き渡る涼風を満喫しました。でも、その合間にちょっとだけ外輪山を入れた写真も撮っていくことにしました。残念ながら、次の特急がやってくるまでには時間がありましたので、今回は普通列車を被写体にしました。稲刈りのあと、藁を束にまとめて干している田んぼがありましたので、それを手前に配して1カット。秋らしい情景写真となりました。

2009/10/08

コメント(0)

-

南阿蘇鉄道のトロッコ列車「ゆうすげ号」

今日10月7日は、ミステリー記念日だそうです。南阿蘇鉄道ではトロッコ列車「ゆうすげ号」が運転されています。今回、わたしは妻にこの列車への乗車を勧めました。立野と長陽の間に架かっている水面高58メートルの第一白川橋梁からの眺めは必見ですし、絶好の観光にもなるからです。でも、わたし自身は乗車せず、妻が乗った「ゆうすげ号」を撮影することにしました。列車は赤いアーチトラスト橋である第一白川橋梁の上で一旦停車します。あとで妻から聞くと、橋の上で停まったときには、やはり車内から歓声が上がったそうです。トロッコ列車から下りた妻を「阿蘇下田城ふれあい温泉駅」でピックアップしたあと、日本一長い駅名である「南阿蘇水の生まれる里白水高原駅」に立ち寄り、そのときには偶然やってきた気動車をバックに駅名板を撮影、さらにそのあと白川水源を訪ねました。水底の小さな小石を躍らせながら、こんこんと湧き出る清水には、心まで洗われる気がしました。「トロッコ列車は失いたくないものを乗せて新しい時代にゆっくりと走り続けます」。南阿蘇鉄道のホームページに載っているキャッチコピーです。この言葉どおり、今回の訪問では、南阿蘇周辺で失いたくないものをいくつも目にとどめることができました。

2009/10/07

コメント(4)

-

観光列車「あそ1962号」

今日10月6日は、国際協力の日(外務省1954年)、国際ボランティア貯金の日だそうです。この前のシルバーウィークは九州へ行ってきたのですが、今日からしばらくの間、そのときの様子をご覧いただくことにしましょう。春のゴールデンは妻の実家へ帰省したのですが、秋のシルバーは妻といっしょに九州巡回の旅です。妻はこれまでほとんど九州に足を踏み入れたことがないため、少しだけ鉄分を効かせながら、観光もありの旅です。高速が混み合うことが予想されましたので、金曜の夜から走り出し、途中、休憩と睡眠を繰り返しながら、最初の目的地である豊肥本線の立野へ到着したのは翌朝10時ごろのことでした。ここは2007年3月以来、およそ3年半ぶりの訪問です。スイッチバックで有名なこの駅の周辺には撮影ポイントがいくつも点在しており、南阿蘇鉄道とかけ持ちをすることもできます。ただ、観光客のために双方の列車が接続するようダイヤが組まれているため、両方を写すとすれば結構忙しいことになります。お昼前に熊本からの観光列車「あそ1962号」が到着しました。わたしはこれをスイッチバックの先にあるカーブで撮ることにしました。ここでは以前、真紅の「九州横断特急」を撮影しています。あのときは菜の花が咲き、春の訪れを感じたものでした。今回は一転、真黒なボディの「あそ1962号」です。それにしても、この黒い車体、撮影するのは、なかなかに難しい。蒸気機関車もそうですが、露出を誤ると、真っ黒に潰れるか、反対にグレーっぽくなってしまいます。カメラマン泣かせのカラーリングなのです。しかし、黒地に金の帯が何ともゴージャス。JR九州のセンスが光っています。

2009/10/06

コメント(0)

-

485系特急「北越」

今日10月5日は、時刻表記念日だそうです。信州・北陸の旅もそろそろ帰宅の時間が近づいてきたようです。最後の撮影場所は倶梨伽羅駅近くのお立ち台にしました。わたしが現場に着いたのは、日もそろそろ西に傾きかけようかという時刻です。ここは踏切そばの線路がきれいにカーブを描いているため、そこにファンが集まってきます。上り・下りどちらからの列車も撮影できますが、金沢からやってくる列車の方が、よりきれいにまとめられます。しかし、そちらの方は午前が順光となるため、わたしが現場に到着したときには完全に逆光となっていました。そこで順光側にねらいを絞り、間もなくやってくる特急「北越」を待つことにしました。「北越」は金沢止まりですので、大阪在住のわたしにとっては普段目にすることのできない列車です。心躍らせながら待っていると、485系3000番台の車輛が現れました。この形式に最近出会ったのは今年、東北へ行った時のことです。特急「いなほ」がそのとき撮った列車ですが、「雷鳥」などと同じ485系とはいえ、姿かたちは大きく異なります。旅の終わりの締めくくりとして思い出に残る1シーンとなりました。

2009/10/05

コメント(0)

-

キヤが来た!

今日10月4日は、イワシの日(大阪・多獲性魚有効利用検討会)、都市景観の日(建設省)、陶器の日(日本陶磁器卸商業協同組合連合会、瀬戸市商工会)、里親デーだそうです。氷見線での撮影を終えたあとは、金沢方面へ移動しました。北陸本線の福岡と石動の間に鉄橋がありますので、そこで撮影することにしたのです。現地に着き、時刻表を確認すると、しばらくすれば特急「サンダーバード」が通過することがわかりました。カメラをセットし、「サンダバ」を待っていたのですが、列車通過時刻でもないのに鉄橋が音を立て始めました。見ると黄色い検測車です。キヤが来た!これまで新幹線のドクターイエローをはじめ、何度かこうした検測車を見かけているのですが、いずれも偶然の出会い。今回も予想をしていない遭遇だったので、何だかとっても得をした気分になりました。

2009/10/04

コメント(0)

-

「忍者ハットリ君列車」、氷見線雨晴海岸の絶景を行く

今日10月3日は、東西ドイツが統一された日(1990年)だそうです。今年の5月に高岡を訪ねたとき、城端線のDE10貨物は撮影したのですが、氷見線へは足を伸ばしませんでしたので、今回は城端線に加えて、氷見線の貨物と雨晴海岸を行く気動車にカメラを向けることも目的の1つとしました。氷見線は雨晴駅と越中国分駅の間で海岸に沿って走ります。雨晴駅の近くには、義経一行が奥州平泉へ向かった際、にわか雨が降り出したため、弁慶が持ち上げた岩の陰で雨宿りをしたという伝説が残る義経岩もあります。雨晴海岸は日本の渚100選に選ばれており、晴れた日には富山湾越しに立山連峰の山々を望むことができ、特に、元旦には初日の出を見るため多くの人が集まるそうです。3年ぶりに訪れた雨晴海岸の海はあくまでも蒼く、海大好き人間のわたしとしては、列車がやってくるまでの間も楽しい待ち時間でした。しばらくして、カーブの向こうから姿を現したのは「忍者ハットリくん」列車でした。これは漫画家藤子不二雄Aさんが氷見市の出身だったことから、2004年3月27日より氷見線と城端線で運行されるようになったものです。同様な例としては、境線で運転されている「ゲゲゲの鬼太郎」列車やJR四国の「アンパンマン」列車を挙げることができます。これらの派手派手しいラッピングの列車、意外とわたしは嫌いじゃありません(笑)。

2009/10/03

コメント(2)

-

深窓の令嬢、中越パルプのDB251号機

今日10月2日は、新橋駅構内に初の飲食店がオープンした日(1872年)、豆腐の日(日本豆腐協会1993年)だそうです。城端線ではDE10が牽く貨物が走っています。二塚にある中越パルプ工業高岡工場へコンテナを搬出入するためです。DE10は二塚に到着すると直ちに切り離され、コンテナは中越パルプ高岡工場から出向いてきた小型凸ディーゼル機関車に引き渡されます。今年の5月にも一度、二塚へは来ているのですが、そのときは工場へもどる凸型機を駅近くで見送ったあと、返しのDE10貨物を撮るために移動しました。今回は逆に、凸型機が工場へ入っていくところを撮ろうと思い、工場の近くで貨物を待ち構えました。小さな機関車が長いコンテナを牽いていくさまは、思わず「がんばれ!」と声をかけたくような気分になります。そして機関車は、一旦コンテナを工場の入口まで運んだあと、工場内へ分配するために出たり入ったりを繰り返していました。こうした様子は住友金属工業尼崎工場で荷物を運搬する凸型ディーゼル機関車に似ています。こうしてみると、中越パルプの専用機は少なくともオレンジと緑の2種類あり、形もL型と凸型の両方が存在するようです。若いころなら、このような専用機にはおそらくカメラを向けることなどなかったでしょうが、今は逆に心惹かれます。普段は工場の中にいて、限られた時間にしか出てこない、いわば「深窓の令嬢」的存在が心くすぐられる理由の1つなのでしょうか。いやあ、まいったな。

2009/10/02

コメント(0)

-

神通川を渡る高山本線のキハ120

今日10月1日は、法の日(最高裁判所1960年)、都民の日(都庁文化事業課1952年)、中国国慶節、衣替え、酒造年度始め、日本酒の日(日本酒造組合中央会1978年)、コーヒーの日(全日本コーヒー協会1983年)、印章の日(全日本印章業組合連合会)、デザインの日(通産省)、人工衛星第1号の日、ネクタイの日(日本ネクタイ組合連合会)だそうです。秋の情景を楽しむため、2日ほど福知山線に寄り道しましたが、ポイントを切り替えて、信州・北陸の旅にもう一度もどりましょう。富山の駅前に泊まった翌朝は、まずお手軽に駅へ行ってみました。駅の外から構内を眺めると、一番手前の線路にDE10が牽く貨物列車が停まっています。DE10牽引の貨物といえば、富山近辺では城端線と氷見線が思い浮かぶのですが、この貨物がどちらへ行くのかは分かりませんでした。何よりDE10牽引貨物が富山駅に停車しているとも思っていませんでしたから、ちょっとしたサプライズでした。DE10貨物を撮影したあと、駅から程近いところにある神通川の鉄橋へ行きました。橋はトラス橋でしたので、編成写真を撮るのは難しいなあ、と思っていた矢先、一番手前の線路がカタンカタンと音を立て始め、しばらくすると高山本線の普通列車がやってきました。高山本線の富山寄り線区を走る列車を撮影するのは久しぶりです。昨年の5月には美濃方面から高山本線を北上したのですが、そのときは飛騨古川まで行って引き返しました。今年の5月には北陸方面から鯖江・金沢・高岡と移動しながら撮影したのですが、このときも高岡以北へは足を伸ばさず、高山本線には未踏のままUターンしました。高山本線の富山に近いエリアから足が遠のいていた理由の1つには、台風による土砂崩れのため、飛騨古川あたりから富山までが長らく運休されていたというのもあります。しかし、JR西日本とJR東海の境界駅である猪谷駅から杉原駅にかけては、線路が渓谷の中を走っており、景色の良いところなので、日を改めてきちんと撮影したいと思いながら富山をあとにしました。

2009/10/01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- 【たまほし】第七話「天気雨」【太陽…

- (2025-11-14 13:13:39)

-

-

-

- 何か手作りしてますか?

- ハムスターの革人形を作る その136

- (2025-11-15 19:50:44)

-

-

-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)

- オートバイの虫干し♪

- (2025-11-15 20:09:30)

-