PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この日の宿はJR播州赤穂駅横のビジネスホテル。

駅前の歓迎表示塔の上には陣太鼓が。

駅前のロータリー内の植栽。

赤穂藩士大石内蔵助の銅像と義魂と刻まれた文字が。

数百年の時を経てなお、日本人の魂の琴線に触れる男。

JR播州赤穂駅の南から続いている、駅前通りと中央通りには、赤穂義士の

モニュメントが並んでいた。

約7~800mの区間であろうか、四十七士がずらっと道路を挟んで、左側に大石内蔵助、

右に大石主税。表門隊と裏門隊に分かれている模様。

絵が描かれているものや、文字だけのものと様々。

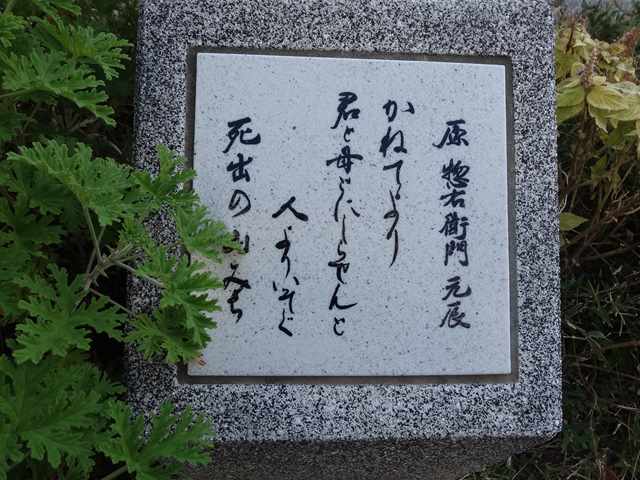

原 惣右衛門の辞世の句か。早駕籠に乗って大石瀬左衛門とともに赤穂へ出立し、

事変の第二報を伝えた男。

「かねてより君と母とにしらせんと 人よりいそぐ死出の山道」

息継ぎ井戸。

江戸での浅野内匠頭による刃傷事件の第一報を知らせるため、元禄14年3月14 日の

夕刻に赤穂藩士、早水藤左衛門、萱野三平が早かごで江戸を出発。赤穂城下に

着いたのは3月19日の早朝。 155里(約620km)の行程を4昼夜半を早籠に揺られ

続けた両人は、城下に入りこの井戸の水を飲んで一息ついたといわれ、以来、

息継ぎ井戸と呼ばれているとのこと。

高さ4m程のからくり時計「義士あんどん」

午前9:00~午後8:00の毎正時になると、義士の音楽と共に扉が開かれ、

からくり人形が忠臣蔵名場面「松の廊下」「はやかご」「勝どき」などを再現。

ナレーション付きで4場面、3分ほどと。

時計台の三方には、赤穂市立歴史博物館所蔵の浮世絵複写が描かれていた。

時間は未だ8時前の為、スタートまで1時間。

花岳寺に立ち寄る。

禅の曹洞宗に属し本山は永平寺。赤穂藩祖浅野長直公によって正保2年に

建立された寺。

本堂。

元禄事変後は、永井家、森家歴代藩主の菩提寺となる。境内には、四十七義士の墓・

宝物館・義士木像堂などもあり、赤穂義士ゆかりの史跡ともなっているのだ。

赤穂城の塩屋惣門を移築した山門は赤穂市指定文化財。新西国第31番、瀬戸内観音

第7番の霊場であるとのこと。

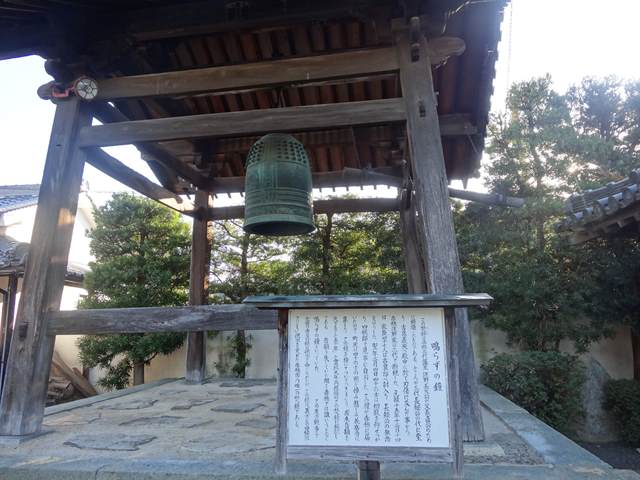

鳴らずの鐘。

案内板には『浪士切腹の報が赤穂に届いたので、町民は四十六士の死を悼み悲しみ

この花岳寺に集まり、この鐘を撞いてついてつきまくり「爾来音韻を失すること五十年」

と寛政九年再改鋳のこの梵鐘に銘記してある。音韻を失していた間を赤穂では

誰いうことなく鳴らずの鐘といっていた。この度の戦争で全国の寺々の鐘は供出を

命じ られたが、この鐘は「義士との由緒深きにより」供出を免れた赤穂市内唯一の梵鐘

である。』と。

駅前に戻ると、自動販売機も赤穂浪士一色。

赤穂駅の階段の壁には赤穂浪士の姿が紹介されていた。

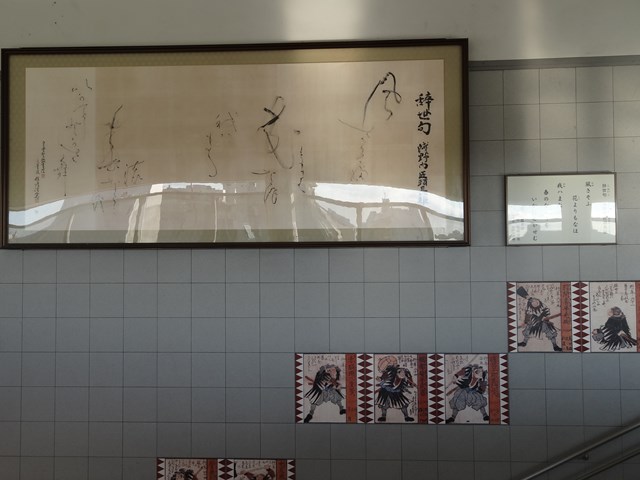

構内に「浅野内匠頭」の辞世の句が掲げられていた。

「風誘う 花よりもなお 我はまた 春の名残を いかにとやせん」

大石蔵之助は主君のこの辞世の句を読んで、仇討ちを決意したと言われていると。

「風にさそわれて散る花も名残おしいだろうが、それよりもなお春が名残おしい私は

一体どうしたらよいのだろうか」と詠ったのであった。

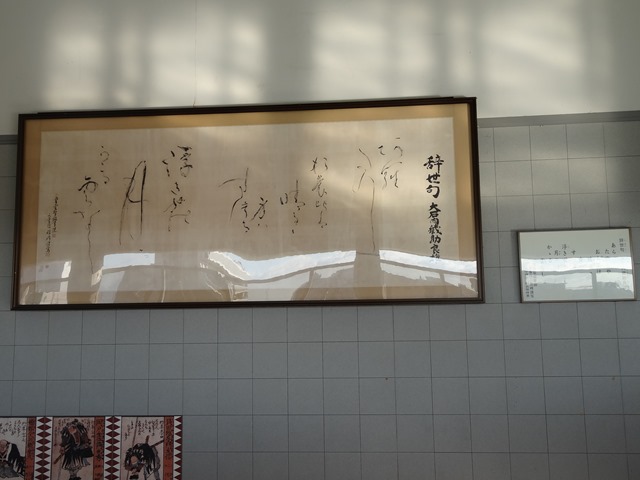

大石内蔵助の辞世の句。

『あら楽し 思ひは晴るる 身は捨つる』

討ち入りを果たして、この体は捨てる(死ぬことになった)けれども、念願は果たせ、

思い残すことは無く、とてもいい気分だ、この世に思い残すことは無いと。

「あら楽し?」の句は実は辞世の句ではなく、討ち入り後主君浅野内匠頭長矩の墓前に

吉良の首を手向けた際に詠んだ句とされているようだ。

そして浅野いや朝の早朝散歩を終え、ホテルで朝食を。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18