PR

Keyword Search

Comments

岡山県立森林公園(3)…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

大宰府跡に立ち寄ってきました。

南門跡から北を撮影。

かつて、大宰府は九州全体を治め、大陸との防衛・外交を司る重要な役所でした。

現在は史跡公園として整備されています。

後ろの山は四王子山即ち大野城址。

大宰府政庁跡(だざいふせいちょうあと) の石碑。

大宰府と太宰府の使い分けは、一般的に、「太宰府市」や「太宰府天満宮」のように

現在の地名などには「太」を使い、歴史的なものには「大」を使ているのだと。

古都太宰府保存への道のパネル。

古都大宰府の歩んできた保存への道をこのパネルで紹介。

大宰府跡の保存は、江戸時代に福岡藩(黒田家)が行なった建物礎石の調査に始まったと。

昭和30年代後半、この地が福岡市に近く、住宅地に適していることもあって、

大規模な宅地開発の計画がもちあがった。

開発の波から地下に眠る文化財を守るために、文化財保護委員会は指定区域拡張の

方針を示し、保存に乗り出したと。

7世紀後半、大和朝廷は那の津の官家(みやけ)をここに移し、奈良・平安時代を通して、

九州を治め、我が国の西の守り(防衛)、外国との交渉の窓口となる役所(大宰府)とした。

その規模は平城京、平安京に次ぐ大きなものであり、南北22条、東西24坊の都市計画が

あったという学説がある。万葉集には"遠の朝廷(みかど)"と詠まれ、その規模をしのばせる

立派な礎石が残 り、そこを中心に門や回廊、周辺の役所跡等が整備されて、現在は公園と

なっている。(説明板抜粋)

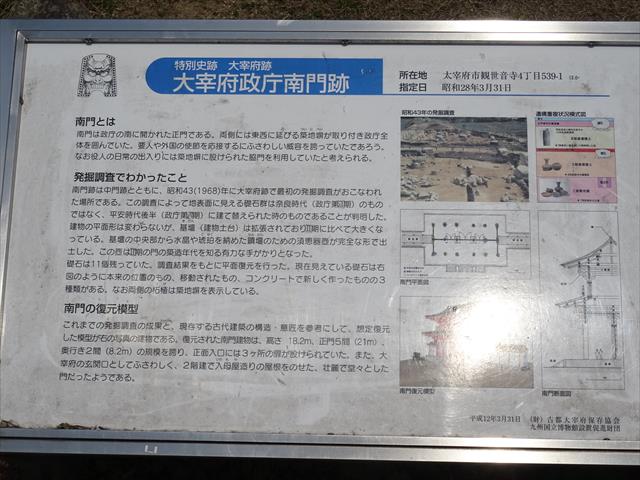

南門跡説明板。

『南門は政庁の南に開かれた正門。

南門を復元するとこのような門だったと。

復元された南門建物は、高さ18.2m、正門5間(21m)、奥行きに2間(8.2m)の規模を誇り、

正面入り口には3ヶ所の扉が設けられていたと。

![dz15nanmonmokei[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/9ce9e9ebd51e1b293ec64c1f8722047b9c7ece75.15.2.2.2.jpg?thum=53)

![dz15nanmonmokei[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/3d38f5a3567e7fa9e0455956c9375d71bbc4d814.15.2.9.2.jpeg)

大宰府政庁 建物配置図。

東側の北に延びる回廊跡。

東脇殿礎石。

これとほぼ同じような礎石が左右対称に西脇殿にも残る。

発掘調査によると、7世紀後半に掘立柱建物が建てられ、8世紀初頭に礎石を用いた

朝堂院形式の建物に整備される。この建物は藤原純友の乱によって焼き打ちされたが、

10世紀後半には立派に再建されたとのこと。

紅白梅も満開。

やはり大宰府には梅が似合うのであった。

大宰府政庁・正殿跡。

正殿跡とは説明版によると、大宰府の長官である帥(そち)が政務を執り、

これと関わる儀礼や儀式で最も重要な役割を果した場が正殿である。

大宰府は中央政府の縮小版として西海道(九州)の管内諸国を統轄していた。

宮都での元旦拝賀を参考にすれば、大宰府でも元旦には管内諸国から国司たちが集い、

正殿に座した帥に拝賀する儀礼が行われたと思われる。

このように正殿はその政治的秩序を保つための威厳に満ちた建物だったことだろう。

東側の一番右の背の高い石碑。

福岡藩東学問所修猷館西学問所甘棠館教授・亀井南冥撰 太宰府碑。

中央の石碑。「都督府古址」とあります。

明治4年(1871)、地元の(大野城市)乙金村の大庄屋高原善七郎が自費で建てたもので、

善七郎は都督府古址の保存に尽力した人物。

西側の石碑。

明治13年(1880)地元の御笠郡の人々が、福岡県令渡辺清(西郷隆盛と勝海舟とで

行われた江戸城無血開城の会談に立会った)に大宰府由来の文を撰してもらって

建立したと。

南門方面を振り返る。

西脇殿礎石。

大宰府政庁跡東側(大宰府展示館横)にある太宰少弐 小野老(おののおゆ)の歌碑。

『あをによし寧楽の京師は咲く花の薫ふがごとく今さかりなり』

(青丹美しい奈良の京は咲く花の匂うかのように今盛りです。)

筑紫の地方機関である大宰府の地に太宰少弐として派遣されていた小野老が、

奈良の京を賞讃して詠んだとされる望郷歌とのこと。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18