PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

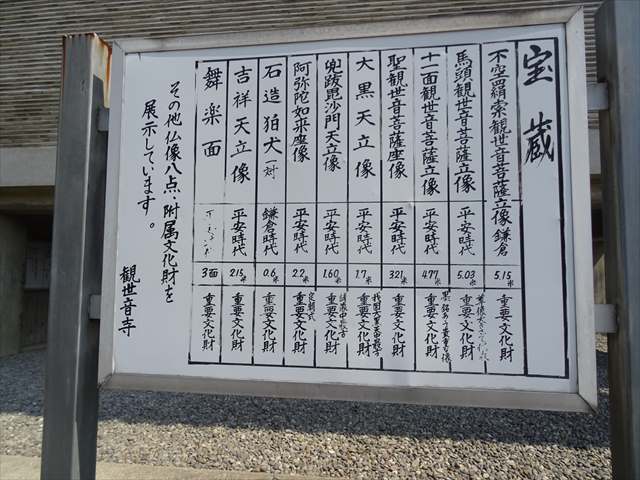

大宰府記念館から車で5分強で観世音寺の宝蔵(収蔵庫)へ到着。

昭和34年(1959年)多くの仏像を災害から守り完全な形で保管するため、

国・県・財界の有志によって、堅固で正倉院風な周囲の景色に馴染みやすい

宝蔵(収蔵庫)が建設されたとのこと。

平安時代から鎌倉時代にかけての仏像16体をはじめ、全て重要文化財の品々が

収容されており、居並ぶ古い仏たちに盛時がしのばれる。

西日本最高の仏教美術の殿堂のようで、特に5m前後の観音像がずらりと

並んでいる様には圧倒されたのであった。

左は地蔵菩薩立像

中央は木造兜跋毘沙門天立像

右は地蔵菩薩坐像

宝蔵には巨大な仏像5体など、16体の仏像(重要文化財)が並ぶ。

木造十一面観音立像-旧本堂所在。像高5メートル。延久元年(1069年)の作

木造馬頭観音立像-旧本堂所在。像高5メートルを超える平安後期の大作。

四面八臂の憤怒の形相。単眼鏡で見ると馬の頭が巧く作られていることがわかる。

馬頭観音の前には、2匹の石造狛犬が置かれていた。

木造不空羂索観音立像-旧本堂所在。像高5.2メートル。

三眼八臂で、頭上に十一面をいただいている。奈良時代作の前身像(塑像)が倒壊後、

貞応元年(1222年)に復興したもの。解体修理の際、像内から破損した前身像のものと

思われる、奈良時代の塑像断片と塑像心木が発見されたとのこと。

中央の阿弥陀如来坐像と四天王像。

四天王像は

左から木造持目天立像-旧金堂所在。平安時代後期。像高2.4メートル。

木造増長天立像-旧金堂所在。平安時代後期。像高2.3メートル。

木造広目天立像-旧金堂所在。平安時代後期。像高2.3メートル。

木造多聞天立像-旧金堂所在。平安時代後期。像高2.3メートル。

中央の十一面観世音菩薩立像。

左は大黒天立像。日本最古の大黒天像。

右は吉祥天立像

宝蔵の見学を終え、境内を巡る。

この梵鐘は京都妙心寺の梵鐘と兄弟鐘といわれ、その古さに於いても優秀さに於いても

正に日本一と称され、糟屋郡多々良で鋳造されたと伝えられていると。

現在この梵鐘は「日本の音風景100選」に選定されている。

古代の人々も聞いた鐘が大晦日の除夜の鐘など、1,300年の鐘の音を聴くことが

できるとのこと。高さ160センチ、口径86センチ。

『源氏物語』にも登場する観世音寺は、天智天皇が、母君斉明天皇の冥福を祈るために

発願されたもので、80年後の聖武天皇の天平18年(746年)に完成した。

古くは九州の寺院の中心的存在で、たくさんのお堂が立ちならんでいたが、

現在は江戸時代初めに再建された講堂と金堂(県指定文化財)の二堂があるのみ。

こちらは講堂。

金堂は屋根修理工事中。

駐車場に戻り、車で出口に向かう。

参道は樟(くすのき)の並木道。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18