PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025『もみじ散策』…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

バスの車窓から三角のムハンマド5世廟と長方形のハッサンの塔が見えて来た。

モロッコの首都ラバトは1912年保護領になり、フランス総督リョーティ将軍により

フェスからラバトへ遷都された。日本の大正2年。

ムハンマド5世は1957年から1961年までの国王でフランスからモロッコの独立を

勝ち取った国民的英雄であり2代前の国王。

このムハンマド5世霊廟には、ムハンマド5世の2人の息子であるハッサン2世とその弟

アブドゥラー王子の棺も収められていた。ハサン2世は1999年に埋葬されたとのこと。

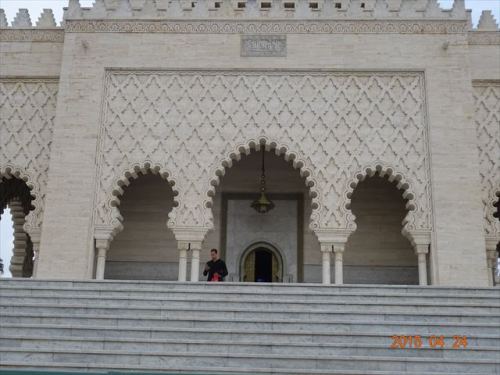

ムハンマド5世廟正面。

ムハンマド5世の霊廟は、王宮とは別のラバトのもう一つの魅力であり、ラバトを訪れた者は

是非とも訪れたい場所であると。

それは、アラウィー王朝の建築様式をほぼ完璧に今に伝えるものというだけでなく、

王家の特筆すべき三人が最後に安らかに過ごした場所でもあるから。

ここでは、観光客も地元住民も王室に対してだけでなく、緻密に、かつ非常に美しく

ここムハンマド5世霊廟は、墓として、またモスクとして、一般に公開されている

モロッコ国内に存在する、ごくわずかな場所の一つであると。

外観も豪華。門の上には黄金輝く金属装飾品が。

騎馬に乗った2人の衛兵が守る入口から中に入る。

遠足のモロッコの子供達も。

警察官にカメラを向けてはいけないが、衛兵には大丈夫と。

何とか廟に15時前に到着できた為に入場が出来たのであったが、

高速のN1号線で追い抜いたバスに乗っていた別の日本ツアー仲間の

姿は廟内で見なかったのであった。我々の旅程も入廟せず外からの見学に

なっていたが、15時前に到着できたので幸い中に入れたのであった。

ドライバーと添乗員に感謝。

廟では入口から入ったところが2階の回廊と繋がっており、入廟者は眼下に

棺などを見たり、写真を撮影することができるのであった。

確かに、ここまで公開し、誰でもが入館でき、写真を自由に撮れる霊廟は、

今回のツアー全体を通じてここだけ。しかも、今回のモロッコ観光では、

あらゆる王宮、霊廟、モスク、ミナレット、神学校などが異教徒の我々も見学可、

しかも拝観料ゼロのようであった。これも大きな驚き。

廟の中にはムハンマド5世の棺が置かれているが遺体は地下に葬られていると。

両角の石棺は左が弟のアブドゥラー王子、右が前国王ハッサン2世の棺とのこと。

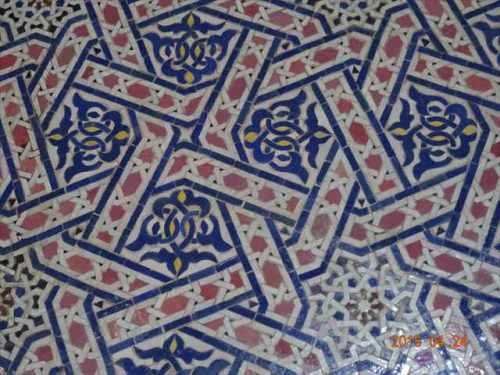

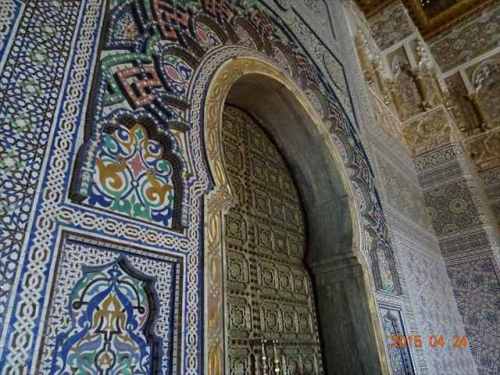

周囲の壁や天井には精巧な装飾が施されていた。

天井の装飾。モロッコの伝統的な建築技術と彫刻が美しく調和。

棺の部屋の壁4面にはモロッコ国旗が掲げられていた。

中央のムハンマド5世の棺。シャンデリアに照らされ白い大理石が映えて美しかった。

壁上部の装飾

壁のモザイク

そして15時になり我々も廟の外に出され入口の扉は閉じられたのであった。

約10分の煌びやかで厳かな霊廟内部の見学であったが大満足。

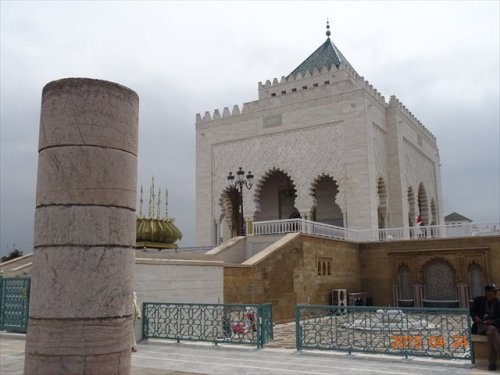

広場からのムハンマド5世廟。

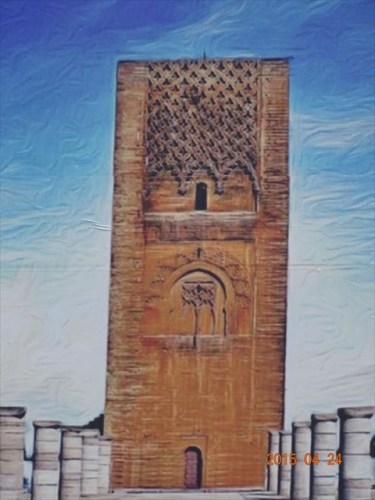

同じ敷地内にある未完のミナレット(尖塔)『ハッサンの塔』

1195年にヤークブ・マンスールがモスク建設に着手したが、その4年後死亡により工事は中断、

高さ88mになるはずあったが、未完でも44mと。

この地に4万人収容可能の礼拝堂が存在したが、1755年のリスボン大地震(ポルトガル)

で崩落。現在は名残の柱が残っているのであった。

イスラム建築のムハンマド5世廟の建物の壁。

建物への入り口も見事な彫刻が施されていた。

ハッサンの塔は改修工事中で塔の周囲には工事用足場が。

西側の壊れた塁壁と残された柱がデコボコと。

工事中で無ければ、下の絵の如き外観が見ることが出来るのであった。

このミナレットは、カサブランカにあるハッサン2世のモスクの塔、

マラケシュで見たクトゥビアの塔(67m)、そして以前訪ねたスペインのセビリアの

ヒラルダの塔(93m)とともに、世界で最大級の高さ44mを誇っているのであった。

ハッサンの塔側からムハンマド5世廟を見る。

大理石の柱の本数は360本程と。

ムハンマド5世廟と対称の位置にある白き建物。

こちらは霊廟の建物ではないので、緑の角錐の屋根はない。

壊れた塁壁の場所が西側の門。

敷地の周りにある塁壁。城壁に穿かれた足場用の穴はハトの巣にもなっていた。

先ほどの白き建物を斜めから。

見学を追えバスに乗り込みカサブランカに向かう。

大西洋に面してメディナ(旧市街)の城壁が見えた。

ウダイヤのカスバ。アル・ムワッヒド朝に築かれた城壁を利用して、17世紀に建造された

城塞だと。

この向こうは大西洋なので港を守る城だったのであろうか。

この城壁の中にあるウダイヤ庭園は、スペインのグラナダにあるアルハンブラ宮殿に似た

造りで、アンダルシア庭園の傑作の一つと言われていると。