PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

首里城に到着し車を駐車場に置き見学開始。

旅友のSさんはここ総合案内所で日本百名城スタンプをGET。

私は既に2012年にGET済み。

首里城公園総合案内図。

民族衣装をまとった女性と記念撮影は有料。

首里城(しゅりじょう、スイグスク)は、沖縄県那覇市首里にあり、かつて海外貿易の

拠点であった那覇港を見下ろす丘陵地にあった城。

1429年から1879年までの450年間に渡り琉球王朝の王城で、沖縄県内

最大規模の城(グスク)であった。

戦前は正殿などが国宝であったが、1945年(昭和20年)の沖縄戦と戦後の

琉球大学建設により完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っている.

守礼門(しゅれいもん)。

守礼門の「守礼」とは字の通り、礼を守る、礼節を守る、という意。

「琉球国は礼節を重んずる国である」という意味で、琉球国王は、ここで、中国からの使者

「冊封使」を出迎えたとも伝えられている。最初の門は、1527~55年在位の第二尚氏

4代目尚清王(しょうせいおう)代に建築されたといわれ、中国風の牌楼(ぱいろう)という

形式で造られている。現在の門は1958年(昭和33)に復元されたもの。

門の掲げられている扁額には『守礼之邦』と書かれている(下の写真)が、

これは『琉球は礼節を重んじる国である』の意味である。

この「守礼門」は二千円紙幣のデザインに採用されているが、二千円札は何処に?

前方に首里城の城郭内に入る正門が見えて来た。

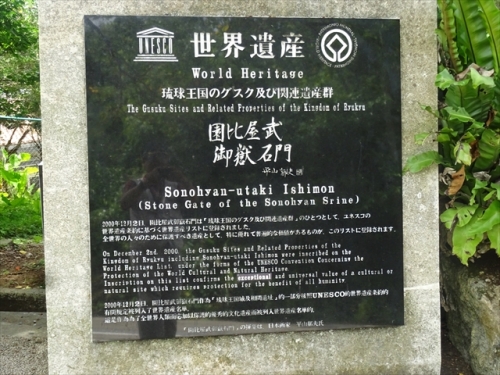

「守礼門」をくぐり奥に進むと左手に「園比屋武御獄石門(そのひゃんうたきいしもん)」が。

この石門は尚真王時代の1519年に創建されたものといわれ、太平洋戦争で破壊されたが、

昭和32年(1957年)に復元、その後、昭和61年(1986年)に解体修理されたのが現状の門。

石門は祈願所、即ち神社でいえば拝殿であり、国王が行幸の際安全をこの石門前で祈願した。

本殿にあたる建物はなく、奥にある森がそれにあたるとされている。

この「園比屋武御獄石門」は『琉球王国のグスク及び関連遺跡群』の一つとして

ユネスコ世界遺産に登録(2000年12月)されている。

「歓会門(かんかいもん)」。

「歓会門」は首里城の城郭内に入る正門。

この門は尚真王時代(1477~1526年)に創建されたものといわれ、太平洋戦争で

破壊されたが、昭和49年(1974年)に復元された。

アーチ式の門の上には木造の櫓が付けられている。門の幅は3m程度であり

正門とされている。

「瑞泉門(ずいせんもん)」が階段上に。

石段を上ると、次の門に着くまでの途中右側に「龍樋(りゅうひ)」が。

「龍樋」の名称は龍の口から湧き水が流れ出ていることから名付けられたと。

龍の頭の部分は石に彫られたもので、1523年に中国からもたらされたものと

いわれているが、太平洋戦争で一部破壊されたため戦後に修復されたという。

「瑞泉」という名前は門の近くにある「龍樋」に因んで付けられたといわれており、

瑞泉には立派なめでたい泉という意味があるという。

現在、「御庭」からの出口になっているのがこの「右掖門(うえきもん)」が木々越に。

かつては、国王の親族や女官の生活の場であった本殿裏側のエリアへ通じる門

として機能していたといわれている。首里城にいくつかある裏門の一つ。

この門は15世紀頃の創建といわれており、他の建築物と同様、太平洋戦争で

破壊されてしまったが、発掘調査で遺構が確認され、この遺構の上に

新たに石を積んで平成12年(2000年)に復元されたとのこと。

瑞泉門下の堅牢な石垣城壁。

階段を上って見る景色もなかなか。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18