PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

伊万里での仕事の後は帰路へ。遠く造船所の巨大クレーンが見えて来た。

「NAMURA」 の文字が。佐世保重工業を完全子会社化した名村造船(株)伊万里工場。

伊万里湾が再び。

そして名護屋城(なごやじょう)跡に到着。

駐車場に車を停め散策開始。入り口で100円を寄付して入場。

名護屋城・城下町の様子を説明するボード。

名護屋城は 豊臣秀吉の文禄・慶長の役に際し築かれた陣城。

陣城にも関わらず五重天守や御殿が建てられたり 城の周囲に城下町が築かれたり

最盛期には人口10万人を超えるほど繁栄したと。

肥前名護屋城図屏風の説明ボード。

狩野派の絵師狩野光信の作で、下絵あるいは写しといわれている。六曲一隻の屏風で、

第三・第四扇上部にある名護屋城には、五層の天守閣を中心に多くの御殿・数奇屋・櫓・門などが

描かれ、当時では大坂城に次ぐ巨大な規模を持っていた名護屋城の様子を詳細に描いている。

その周囲の丘陵には各大名の陣屋がひしめき合い、城下町では全国から集まった物資や

人々で大変な賑わいを見せている。

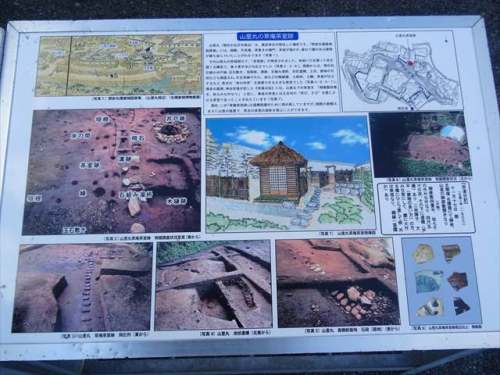

山里丸の草庵茶屋跡の説明ボード。

名護屋城は豊臣秀吉公が朝鮮出兵のために作られた城で、朝鮮出兵の際には城の周りに

日本全国から集めれれた大名たちが陣を構えていた。

その数100以上、兵は20万人以上。

名護屋城並びに陣跡を説明する陶器板。

名護屋城・大手門跡。

本丸に向かって坂を登る。

三ノ丸。奥に見える石垣は本丸石垣。

本丸大手付近を守る2層櫓が建っていた櫓台跡。隅部が完全に破壊されていた。

本丸大手虎口。S字に曲がるよう構成されていた。

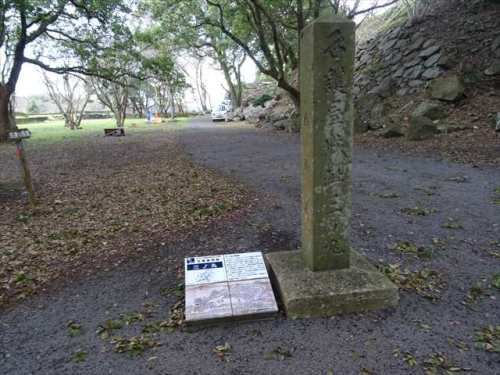

三の丸跡を示す石碑。

正面は、本丸へ続く大手虎口と、虎口を守る櫓台跡。

名護屋城本丸跡の中央にそびえ建つこの石碑は、巨大な「名護屋城址」碑。

なんと東郷平八郎元帥 書。

天守台へ向かう途中、本丸の端に海に面して建っていた歌碑。

「太閤が 睨みし海の 霞かな」

呼子大橋が眼下に。

天守台跡。屏風絵には地上6階地下1階の七層大天守が描かれており、想定では

石垣から約30mほどの高さがあったとか。天守の礎石、穴蔵(天守地階部分)の石垣、

穴蔵への出入口が出土。江戸時代にはここに古城を管理する「古城番」の番所が

置かれたらしく、その石列なども見つかっている。

南西隅櫓上から、本丸下を見下ろす。細い帯郭的な場所は「伝馬場」。

櫓台跡、そして其の奥には「弾正丸」が見えた。

南側にも本丸拡張部の櫓台跡が見つかっている。

例によって玉砂利と礎石位置表示がされていた。

見学を終え、大手門に向かって坂を下る。

東出丸からみた大手道。まっすぐに延びる大手道は安土城を思わせる堂々さ。

直線の大手道ながら右手の三の丸や東出丸から攻撃が可能。

大手口東南部の櫓台。

大手門を守る単独の櫓があったと。櫓門の裾石垣として復元。

大手門近くの石垣。

歴史探訪の道案内板。

名護屋城跡並びに陣跡の散策コースを紹介。

金助・吾助の墓・説明ボード。

「江戸時代の中ごろ、唐津領は天候不順による凶作が続きました。名護屋村でも

田畑の作物が枯れ果て、村人は木の実や葛の根、海藻などを食べて飢えをしのいでいました。

しかし、このような不作の年にも藩は容赦なく年貢の取り立てを通告してきました。

村では庄屋を中心に毎晩のように寄り合いを開き、「このままでは飢え死にするばかりだ。

村の窮状を藩主に訴えて年貢を減らしてもらおう」ということになりましたが、後の咎めを

恐れて誰ひとりこれを引き受けるものがいません。そのような時、金助・吾助の2人の若者が、

「自分たちには、身寄りの者もなく後の心配もないので、この役目は私たちに任せてください」と

申し出てきました。金助と吾助は、藩主が領内の巡視で佐志村に赴く事を知り直訴を決行しました。

幸い原書は藩主の目にとまり、年貢米100石が減免されました。しかし、当時直訴は天下の

御法度でした。これを破った2人は捕えられ西の浜で処刑されました。」と。

弾正丸方面へ連なる石垣も見事。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18