PR

Keyword Search

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

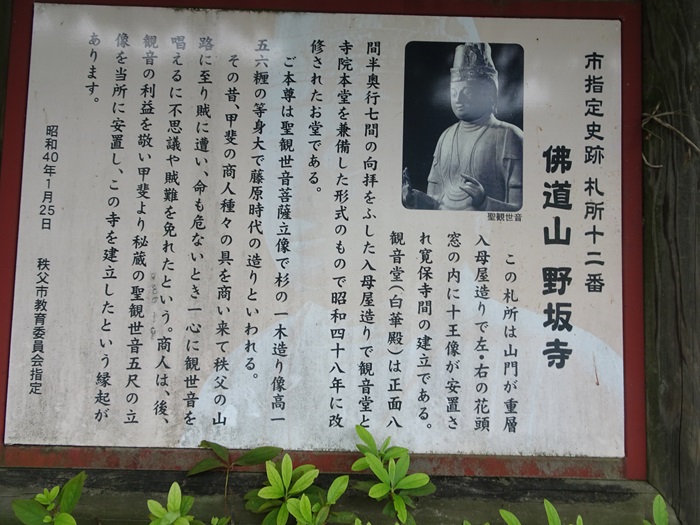

秩父市野坂にある札所12番の仏道山(ぶつどうざん)・野坂寺(のさかじ)を訪ねる。

寺の入口には、大きな石標があり「臨済禅宗 南禅寺派 佛道山野坂寺」と。

参道の入り口で赤い帽子、涎掛けの地蔵様が迎えてくれた。

昔、甲斐の国の絹商人がここを通りかかったとき、山賊に襲われもはや叶わぬ命と一心に

南無観世音を唱え続けた。すると肌のお守りが光明雷のごとく輝き、賊どもは眼を射られて

逃げ去った。観音の功徳に感泣、後にこの地に堂宇を建て、観世音を勧請してまつったのが

秩父札所12番寺の草創だと。

ご本尊は聖観世音菩薩立像で杉の一木造り、像高156糎の等身大で藤原時代の造りと。

階段の先に重厚感のある楼門が見えて来た。

千社札に囲まれた「野坂禅寺」という扁額が掲げられていた。

野坂寺のこの山門は、享保年間(1716~36)に建築した二層入母屋造り。

明治末期の火災で寺は焼失してしまったが、幸いに山門だけは残ったと。

入母屋二重垂木の八脚門で、左右に火灯窓(花頭窓)を配し、自然木の丸太を柱として

上層・橡・勾欄をまわした簡潔で重厚なところは禅寺に似つかわしい風格。

桜門の花頭窓の中には閻魔大王や五官王、宋帝王、太山王、五道天輪王、変成王などの

十王像が左右に安置されていた。

中央に閻魔大王。

![img_5[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/1a5b63d4e3bc4a1ce918b263015cdf68d39ba334.15.2.9.2.jpeg)

中央に五動天輪王。

![img_4[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/efa4e7143deb17d949f3e70d3b8bc6e51300ea06.15.2.9.2.jpeg)

楼門下の真正面の三面観音像・「あずかり観音」が迎えてくれた。

普通であれば本堂の中や手水場の先に設置されているものだが、境内に入る前にまずは

心を落ち着かせて欲しいという住職の意向で入口に安置したのだと。

三面観音像のお顔を横から。

![img_12[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/4cc22e1fd346801fee8d6928172430297d894b63.15.2.9.2.jpeg)

右側は怒り、中央は病気、左側は煩いを預かってくれると。

![20150507222039fcb[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/84a774824e3c6fdce945bcbd0e3675902e0de766.15.2.9.2.jpeg)

大きな牛がこちらを睨んでいたのです。

「十牛観音」と言い、大きな牛の上に観音様が乗っているという不思議な構図の像。

「十牛観音」の祈る姿。

桜門1階の左側には、やはり木彫りの風神や雷神像などがガラスの奥に並んでいた。

風神、雷神、中央に山の神。

あずかり観音の裏側にも観音様が。

手水舎。

観音様の右手からきれいな清水が垂れていた。これは、心身を浄める観音様の水。

この裏山に湧く水をひいたものとのこと、年間涸れることがないと。

野坂寺・本堂

桜門を入ると、正面に昭和48年(1973)に再建された本堂が堂々たる姿を見せてくれた。

毎年8月16日の夜に行われる盆送りは、境内に灯篭供養塔が組み立てられ、1200個の灯篭が

高さ16mに積み上げられると。これに灯りがともり精霊送りが夜半まで続けられ、

夏の夜の風物詩となっているのだと。

内陣にまつられている御本尊は、藤原時代の作と伝わる高さ156cm、一木造りの

聖観世音菩薩立像。

正面唐破風の下にある、精巧で大きな一木彫りの3頭の巻き龍の彫刻に

目を奪われたのであった。

野坂寺の本堂の縁起図。

「仏道山野坂寺 此の地にて甲斐の商人山賊に襲れた。守袋の観音像から光が 出て山賊の

目を射た。以来山賊たちは仏道に精進する様になったと云ふ。」 と書かれていた。

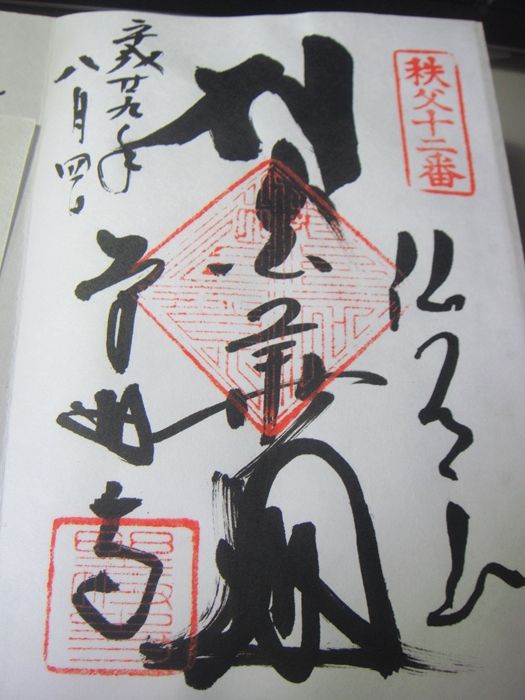

社務所で御朱印を頂きました。

『仏道山 (梵字サ)白華殿 野坂寺』 と書かれていた。

(梵字サ)は観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)そして「白華」も観世音菩薩の別名とのこと。

寺に「蓮」は似合うのであった。白ではなく、クリーム色。

約130個の鉢に50種類ほどの色とりどりの花蓮が植えられており、この時期は

札所巡礼者の目を楽しませてくれるのだと。

今年は何度蓮の花を楽しんだのであろうか。

本堂前の参道の両側に赤い帽子、涎掛けの童顔の六地蔵が。

この日は境内の植栽の手入れが行われていた。

そしてお地蔵様の礎石には刻み文字が

動ー直心 人の為に動く無畏の心

友ー思心 思いやりの心、人と共に生きる心

優ー温心 穏やかな心、灯のある心

憨ー無心 無策の心子供のいたずら心の如し

願ー祈心 喜んで人の為に祈る心

空ー佛心 虚空の如く広く深く明るい心

こちらのお地蔵様には奥から「空」「憨」「友」と書かれていた。

お地蔵様と蓮の花はよく似合うのであった。

この像の下部には「願」 と刻まれていた。

そして「睡蓮」の花も本堂脇に。

これぞ純白。

弁財天を祀るお堂(右)、五重の石塔(左)もあった。

本堂横の山の斜面には大きな墓地が。

そして南無不動明王 のぼり旗も。

かわいい「おそうじ小僧」が箒を持っていた。

おそうじ小僧 歌碑。

そして 私は

「ハーイサッサ ハイサッサ

ハーイサッサ ハイサッサ

ぼくは ぼくは 爺守(じじもり) 爺(じじい)

春 夏 秋 冬 朝晩

お寺の 御朱印 頂きに」

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

ただ「行って来ました」「見て来ました」だけでは

物足りないので。

帰ってから、ネットで調べて復習ですね。

よって我がブログは「学習帳、復習帳」。

カッコ良すぎますね!! (2017.08.12 15:40:28)