PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

断続的に松並木が続いていた。

松並木が始まって間もなく、右手に『邨社 日𠮷神社』と刻まれた社標が。

『吉』の上は士でなくて土。ここは安城市浜屋町。

裏に「明治四十二年十月建之」。

『邨』の字を調べてみて初めて『村』の旧字体であることを知ったのであった。

奥に社殿?、左に朱の鳥居が見えた。

参道は脇へ追いやられて?企業の従業員駐車場?に。

社殿?をズームで。

調べてみると『社殿』はこの左に、これは『境内社』であろうか。

『安城消防署北分署北』という長い名前の交差点を通過。

この交差点を左折して名鉄名古屋本線に突き当たり線路沿いを右に進むと

『新安城駅』に達する。

そして前方から爆竹の音が聞こえて来た。

『東栄町』交差点手前、右には『青麻神社』が。

『青麻神社鳥居』。

鳥居の下の柱の付け根には『青麻神社』の扁額が置かれていた。

『森 林平之碑』。この人物は??

子安地蔵尊であろうか?

『青麻神社』

濱碇(はまいかり)の化粧回しを付けた『清見潟又市像』。

俵で囲んだ台座の上に仁王立ちする濱碇又七。

濱碇は安政7年(1860)に当地(里村)で生まれ、本名は畔柳又七。幼少時は父や兄と死別して

一家離散するなど苦労した。慶応3年(1867)頃から草相撲の仲間に入り、いつの頃からか

濱碇の四股名を名乗った。

地元で草相撲力士をしているとき、新川(碧南)の料理屋の主人の目にとまり、東京相撲に

行くことを勧められた。

明治11年、前浜村(碧南)出身の親方、五代目清見潟又市に入門したと。

『東京大角力 協会清見潟 代理目代正 濱碇碑』

大正三年の建立で、石碑の横には『東京角力年寄 発起人 大嶽 門左衛門 武蔵川 谷右衛門』の

文字が刻まれていた。

『清見潟又市碑』

現在の清見潟親方はもと武州山で、藤島部屋の所属。

『濱碇』は、明治12年1月の春場所に前相撲で土俵を踏み、同年5月の夏場所で

西序ノ口23枚目からプロとしてスタート。

明治14年1月の春場所では東三段目34枚目まで上がりますが、茨城県での巡業中に大怪我を負い、

以後2年間の休場を余儀なくされた。

怪我は治ったものの再起は果たせず、明治16年5月の夏場所で廃業。短い相撲人生を終えた。

その後、安城に戻って薬売りで財をなし、あちらこちらに地蔵を寄付したのだと。

『里町4丁目西』交差点を渡る。

この交差点を左折して約700m程で名鉄名古屋本線の新安城駅に達する。

前方から爆竹の音が聞こえて来たのであった。

お祭り用の赤いハッピを着た集団がこちらに向かっていた。

お祭り用の用具を軽トラックに載せて。

この日10月16日は安城市今本町『白山比賣神社』のお祭りのようであった。

民家の前に集まり爆竹を鳴らしmこの家の安寧、繁栄を皆で祈り、三三七拍子で手打ち

そして万歳を。

その後この家の方が御祝儀を出し、返礼として再び爆竹。

更に進み『今本町4丁目』交差点を通過。

再び松並木が。

猿渡川の支流石田川に架かる石田橋を渡ると左手には小さな神社と 新田組建立と刻まれた

大正3年(1914)の常夜燈が建っていた。

常夜燈の奥に昭和50年(1975)の鳥居があり、その先に瓦屋根を葺いた小社が建っていた。

石田川はこの先

『猿渡川橋』横 で猿渡川に合流していた。

更に進むと前方に再び橋が現れた。

左手にあったのが『豊臣機工㈱本社工場』。

トヨタを中心とする自動車ボディ部品の製造、販売会社。

『猿渡川』に架かる『猿渡川橋』を渡る。

橋の両側の欄干には松並木の情景が描かれたレリーフがはめ込まれていた。

『猿渡川』下流を見ながら渡る。

『来迎寺(らいこおじ)公園東』交差点。

公園の一角には、『玉乃井

』

と言われる井戸跡がありズームで。

猿渡川一帯は、明治23年(1890)に日清戦争を睨んでの陸海軍合同大演習が

明治天皇観閲のもと行われた場所で、これを記念して明治27年(1894)に建立された

記念碑もあったが・・・・・。

来迎寺(らいこおじ)公園を過ぎると右側にあった石碑。

左手には『故 陸軍歩兵一等兵 勲八等功七級鈴木新十之碑』と刻まれていた。

右手は『日清戦争』の戦没者の慰霊碑のようであった。

その隣にあったのが来迎寺村の鎮守であった『御鍬神社(おくわじんじゃ)』。

御鍬神社鳥居。

御鍬神社『拝殿』。

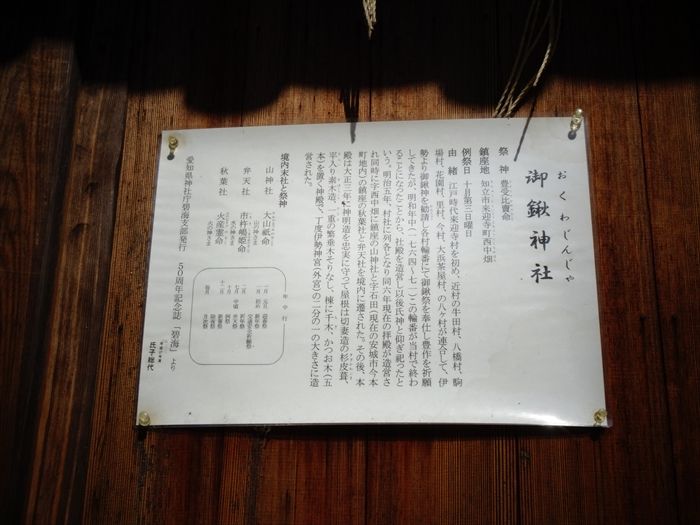

『御鍬神社』は、江戸時代来迎寺村をはじめ、近隣の村々が連合して伊勢より御鍬神社を

勧請して祈願したのが始まりであると。

。

『御鍬神社 由緒』

「 江戸時代来迎寺村を初め、近村の牛田村、八橋村、駒場村、花園村、里村、今村、

大浜茶屋村の八ヶ村が連合して、伊勢より御鍬神を勧請し各村輪番にて御鍬祭を奉仕し豊作を

祈願してきたが、 明和年中(1764-71)この輪番が当村で終わることになったことから、

社殿を造営し以後氏神と仰ぎ祀ったという。 明治5年、村社に列格となり同6年現在の拝殿が造営され同時に宇西中畑に鎮座の山神社と字石田の鎮座の秋葉社と弁天社を境内に遷された。

その後、本殿は大正3年に神明宮を忠実に守って屋根は切妻造の杉皮葺、平入り素木造、

一重の繁垂木そりなし、棟に千木、かつお木(五本)を置く神殿で、丁度伊勢神宮(外宮)の

二分の一の大きさに造営された。

」

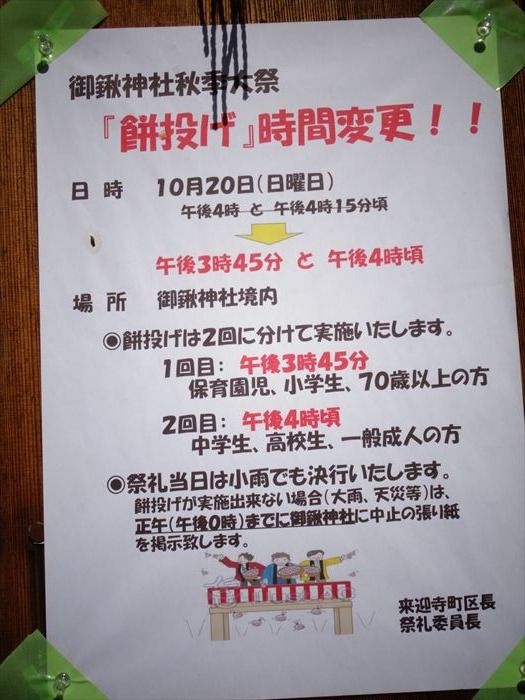

『御鍬神社秋季大祭』案内。

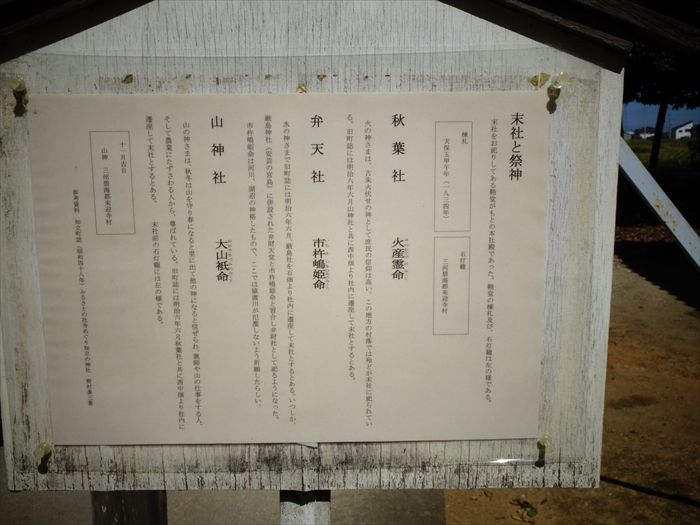

山神社・弁天社・秋葉社を合祀した『境内社』。

この蛸堂はもとの本社殿であったと。

『末社と祭神』案内。

秋葉社:火産霊命(かぐつちのみこと )

弁天社:市杵嶋姫命 (いつきしまひめのみこと)

山神社:大山祇命(おほやまづみのみこと)

御神木なのであろうか?

直ぐ先のT字路、『来迎寺町

』

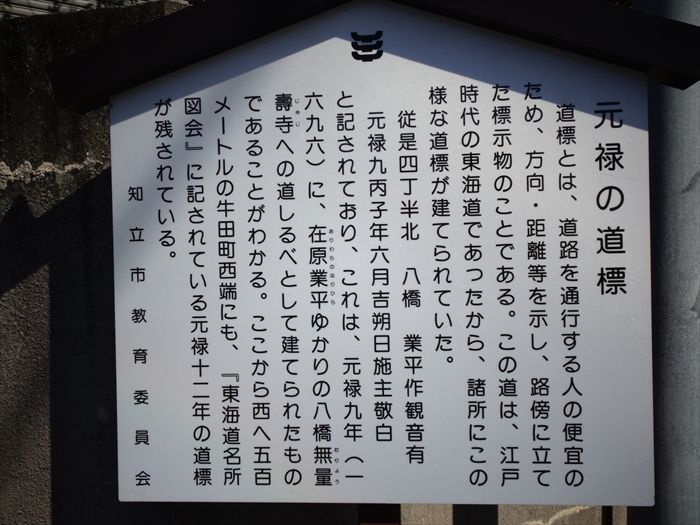

交差点の右角に元禄9年(1696)の道標が建っていた。

『八橋山無量寿寺道標』。

よく見てみると元禄9年に建立された物。西暦では1696年となり、300年以上前の物になる。

ちなみに「無量寿寺」とは、「在原業平」ゆかりの寺らしい。

Iphoneで地図を見ると700m以上先で往復では1.5km位になる。

寄り道にはちょっと遠すぎるので、次の機会にとそのまま街道を進む事にした。

そして「 次の機会

」👈リンクの2020年1月19日(日)の四日市への移動日に訪ねたので

ここにリンクしました。

こちら側は読み取れなかったが右側は『天下和順』。

左面(裏面)には『元禄九丙子年六月吉朔日施主敬白』と書き込まれていると。

『元禄の道標』

「道標とは、道路を通行する人の便宜のため、方向・距離等を示し、路傍に立てた展示物の

ことである。この道は、江戸時代の東海道であったから、諸所にこの様な道標が

建てられていた。

従是四丁半北 八橋 業平作観音有

元禄九丙子年六月吉朔日施主敬白

と記されており、これは、元禄九年(1696)に、在原業平ゆかりの八橋無量壽寺への道しるべとして

建てられたものであることがわかる。ここから西へ五百メートルの牛田町西端にも、

『東海道名所図会』に記されている元禄12年の道標が残されている。」

そして横断歩道を渡ると左にも同様な道標が。

上り、下り用に対になって設置されていたのであろう。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12