PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日は2020年1月19日(日)、『旧東海道を歩く(四日市宿~関宿)』の初日の移動日。

前日の出発予定であったが、箱根周辺の積雪が予想されたため1日出発をずらす。

そして、この日の朝も箱根の山越えは、路面凍結の可能性があるため、茅ヶ崎から県央自動車道、

東名高速道路で富士川スマートICまで行き。ここから一般道に降り西に進む。

最初に訪ねたのが、以前訪ねることが出来なかった知立市にある『八橋山 無量寿寺』。

旧東海道の来迎寺町の『元禄の道標』のある交差点を右折し真っ直ぐ進むと

『八橋日吉山王社(日吉神社) 』が正面に見えて来た。

名鉄三河線 三河八橋駅南410mの場所にあるカキツバタで有名な無量寿寺の門前社と

神宮寺の関係にある南向きの神社。

南側からの道路が神社正面で左右に分かれるY字路になっていて左側は三河八橋駅、

右は駐車場方面に至る。

そしてY字路正面の左手は『八橋日吉山王社』、右手には『八橋山 無量寿寺』の参道が並ぶ。

写真左側が『八橋日吉山王社(日吉神社)』の参道入口、右前に日吉神社神社石柱。

入口には『邨社日吉神社』の社号標が建っていた。

正面に地蔵尊。

そして『八橋日吉山王社(日吉神社)』の石鳥居と奥に拝殿。

『三河新四国総開帳』と書かれた幟が。

三河新四国霊場会では札所再興五十五周年記念今年の三月一日より六月十〇日まで

『三河新四国霊場の総開帳』が行われている様であった。

開帳とは、ふだんは閉じてある厨子(ずし)

の扉を、特定日に限って開き、中の秘仏を

一般の人に拝ませること・開龕 (かいがん) ,啓龕 (けいがん) ,開扉 (かいひ) 、隠すべきものを

人目にさらすこと。

『無量寿寺』の参道右前に『八橋舊蹟』の石柱が。

『知立市 観光めぐり』案内板。

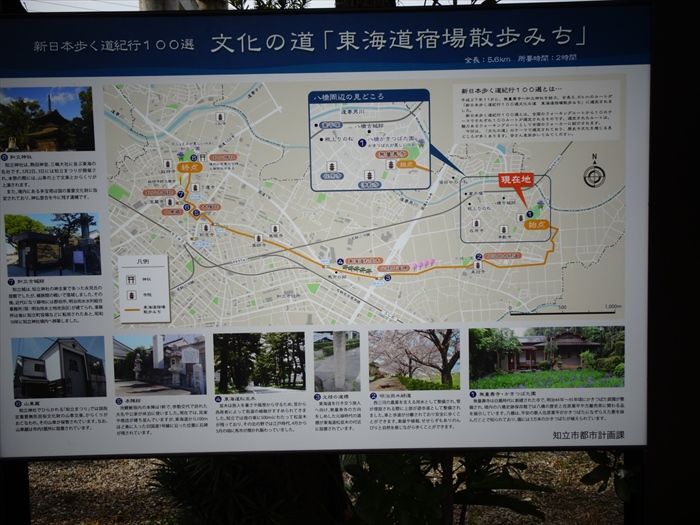

『新日本歩く道紀行100選 文化の道「東海道宿場散歩みち」案内板』。

★スタート : 無量壽寺→かきつばた園→明治用水緑道遊歩道→東海道松並木→本陣跡→山車蔵

→知立古城址→ゴール 知立神社

★全長 : 5.6キロメートル

★所要時間 : 2時間程度

『無量寿寺』の参道の左側に園内案内図。

『無量寿寺』

慶雲元年(704)の創立としており、当時は慶雲寺と称し真言宗として寺坊大いに栄えたと

申します。延喜2年(902)山号寺号を八橋山無量寺に改めているので、このころいまの地へ

移されたと伝えられ、その後無量寿寺と改められ現在に至っています。」

『かきつばた園』

「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」

平安時代の歌人在原業平が「かきつばた」の5文字を句頭に入れて歌を詠んだ八橋は、

伊勢物語の昔から広く知られるかきつばたの名勝地です。敷地13,000㎡の庭園内には

3万本が生息し、5,000㎡の池一面に咲きそろう4月~5月が見所で、

多くの人々を魅了します。」

配置案内図。

『八橋日吉山王社(日吉神社)』の手水舎。

『御大典紀年』の木。

『八橋日吉山王社(日吉神社)』拝殿。

この神社は名鉄三河線・三河八橋駅の南西約500mに鎮座。

平安時代の歌人・在原業平の伝説で有名な無量寿寺西に隣接しており、無量寿寺には伝説に

カキツバタが植えられているといわれ、花の時節にはさぞかし壮観だろうと思われた。

このカキツバタは知立市の市花でもあり、愛知県の県花ともなっていいるのだと。

参道から境内は非常に綺麗に整備され、整えられていた。拝殿前には岡崎狛犬がいたが、

吽は子狛が親の前脚を両手で持ち上げている珍しい意匠。

拝殿は入母屋造り、本殿は流造で建立。その他多数の境内社が合社の形で祀られていた。

御祭神:大山咋尊

祭礼日:5月15日により近い日曜日(5月の第2又は第3日曜日)

境内社:八坂神社、八朔社、神明社、白山社、春埜山、秋葉山、八幡社、明神社、山の神、

弁財天、天神社

由緒:創立は慶雲元年(704)、神宮寺である無量寿寺の開祖、密園法師が寺創建に際し、

守護神として境内に勧請安置されたと言われています。以来、無量寿寺の住職が累代奉仕、

社務所の右にある合社の左の旗立ての石の支柱に「慶應3年(1867)八橋山朴仙

(無量寿寺第八世和尚の名)」とあります。

明治元年(1868)神仏分離令により境内に境界を設け、町内の氏子が氏神としてお祀りしてきて、

現在に至りました。

代々、全住民輪番で毎夜御灯明を灯し続けていると。

境内には、芭蕉の「かきつばた 我に発句のおもひ有り」の古い句碑や、荻生徂徠の弟子が

在原業平の逸話を書き付けた亀甲碑(八橋古碑)が。

扁額『日吉山王社』。

『拝殿』内部。

流造りの『本殿』

参道左に『授札所』。

『境内社』の八坂神社、八朔社、神明社

『境内社』

白山社、春埜山、秋葉山、八幡社、明神社、山の神、弁財天、天神社。

その奥にY字路左側の道路によりの『脇鳥居』、その先に本殿左側の『脇末社殿』に至る。

『脇鳥居』。

脇鳥居から入って左側に豊川陀枳尼眞天の『稲荷連鳥居』。

拝殿前に戻ると参道右に『知立市八橋史跡保存館』。

そして『無量壽寺』の参道を進む。

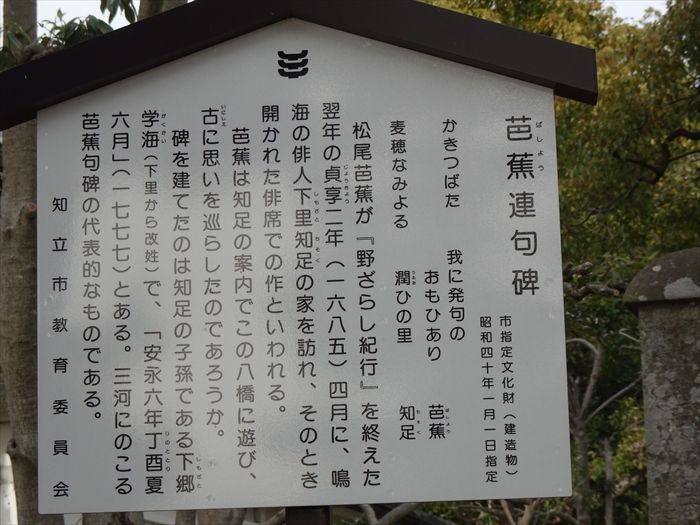

境内に入るとすぐ正面に『芭蕉句碑】 市指定文化財(建造物)昭和40年1月指定』が。

「芭蕉句碑 市指定文化財(建造物)昭和40年1月指定

かきつばた 我に発句の おもひあり 芭蕉

麦穂なみよる 閏ひの里 知足

芭蕉が『野ざらし紀行』を終えた翌年の貞享二年(1685)四月に鳴海の俳人下郷知足の家を

訪れ、その時に開かれた俳席での作といわれる。

芭蕉は知足の案内でこの八橋に遊び、古に思いを巡らしのであろうか。

碑を建てたのは知足の子孫である下郷学海で「安永六丁酉六月」(1777)とある。

三河にのこる芭蕉句碑の代表的なものである。」

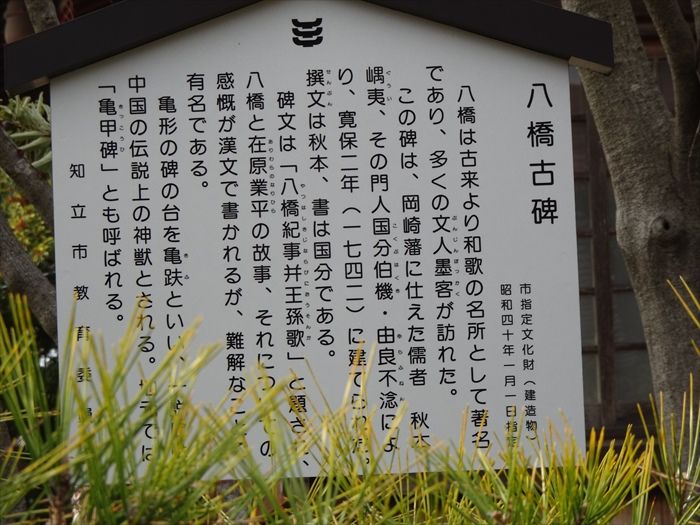

『八橋古碑 市指定文化財(建造物) 昭和40年1月指定』

芭蕉句碑の傍にあり、亀の上に石碑が乗っていた。

「八橋古碑

八橋は古来より和歌の名所として著名であり、多くの文人墨客が訪れるた。

この碑は、岡崎藩に仕えた儒者、秋本嵎夷その門人国分伯機・由良不淰により寛保二年

(1742)に建てられた。撰文は秋本、書は国分である。

碑文は「八橋紀事弄王孫歌」と題され、八橋と業平の故事、それについての感慨が漢文で

書かれるが、難解なことで有名である。

亀型の碑の台を亀趺(きふ)といい、一説には中国の伝説上の神獣とされる。

地元では「亀甲碑」と呼ばれる。」

この石碑は『八橋由緒記』。

全て漢文で記載されていて内容は???

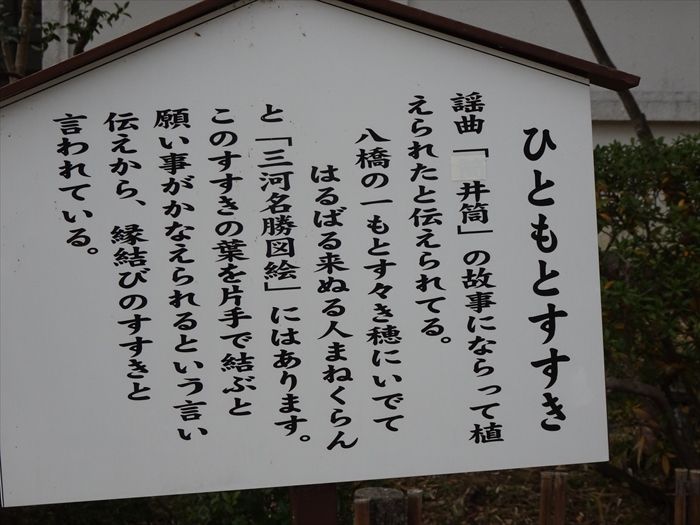

これは全てひらがなで『ひともとすすき』。

芭蕉句碑の後にあったが、根本から刈り込まれていた。

「ひともとすすき

謡曲「筒井筒」の故事にならって植えられたと伝えられてる。

八橋の一もとすゝき穂にいでて はるばる来むる人まねくらん

と「三河名勝絵図」にはあります。

このすすきの葉を片手で結ぶと願い事がかなえられるという言い伝えから、

縁結びのすすきと言われている。」

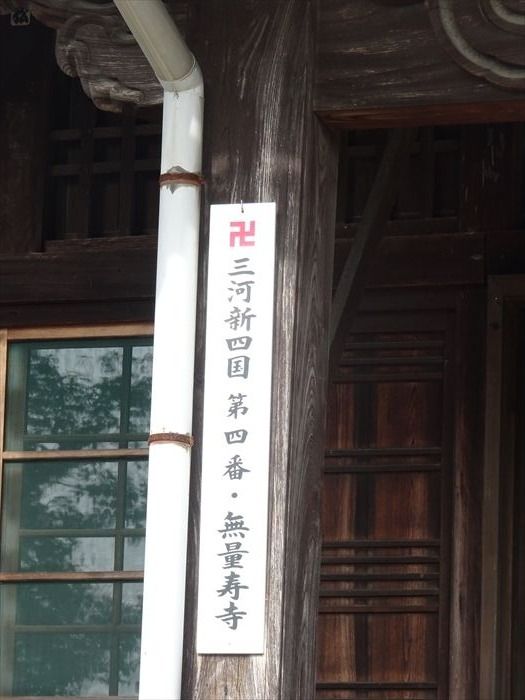

『 卍 三河新四国 第四番・無量寿寺』

『本堂』

無量寿寺の創建は慶雲元年(704)、密園法師によって開かれたのが始まりと

伝えられている。当初は現在の豊田市駒場町にあり真言宗と天台宗を兼学した東海山慶雲寺と

称していましたが弘仁12年(821)に現在の寺号である無量寿寺改称し、延喜2年(902)に

現在に移り、山号を八橋山に改称しています。その後、真言宗の学頭として寺運が隆盛しますが

衰退し、文安5年(1448)に禅源大済禅師が再興、さらに宝永8年(1711)に臨済宗に改宗。

文化2年(1805)、方巌売茶が中興の祖となり境内整備に努め現在の庭園もこの時期に

作庭されています。寺宝が多く方巌売茶竹製笈が愛知県指定文化財に指定されている他、

杜若姫供養塔、亀甲碑(八橋古碑)、芭蕉連句碑、売茶翁墨跡、売茶翁長線、業平八橋図が

知立市指定文化財に指定されています。

又、境内一帯が「八橋伝説地」として愛知県指定史跡に指定されています。

『本堂』内部。

『南無大師 遍照金剛』の文字が。

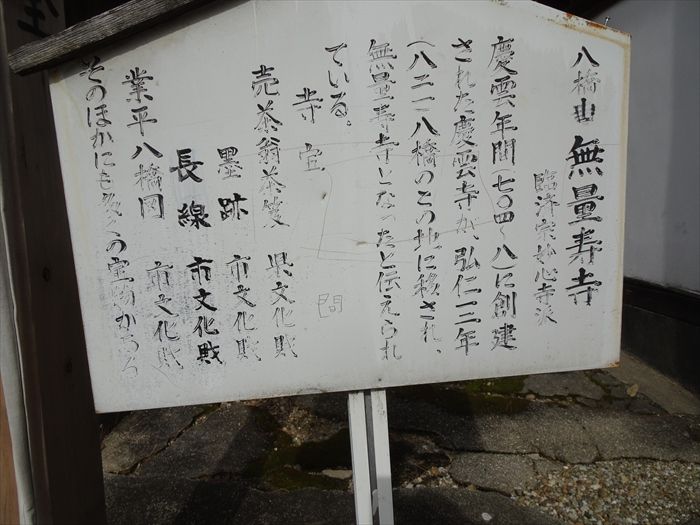

「八橋山 無量寿寺 臨済宗妙心寺派

慶雲年間(704~8)に創建された慶雲寺が弘仁3年(821)八橋のこの地に移され、

無量寿寺となったと伝えられている。

寺宝

売茶翁茶筅 県文化財

墨跡 市文化財

長線 市文化財

業平八橋図 市文化財

その他にも多くの宝物がある。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12