PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

常緑樹に囲まれて目… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

常緑樹に囲まれて目…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「等々力渓谷3号横穴」への橋を渡る。

橋の上から「谷沢川」を見る。

「等々力渓谷3号横穴」手前の広場。

近くにある「等々力不動尊

瀧轟山(りゅうごうさん)明王院等々力不動尊は平安時代の末(110 0年頃)に、真言宗中興の祖、

興教(こうぎょう)大師覚鑁(かくばん)上人が開かれた霊場で等々力の「お不動様」として

親しまれています。

戦国時代には世田谷城主の蒔田吉良(まいたきら)氏が戦勝祈願を祈り、村人は厄難招福を祈り

ました。

瀧に打たれ行をする人が各地から訪れています。この瀧の轟く音が、「等々力」の地名の由来と

いう言い伝えもあります。

境内は数多くの桜や紅葉も美しく、等々カ渓谷を代表する自然豊かな樹林地となっています。」

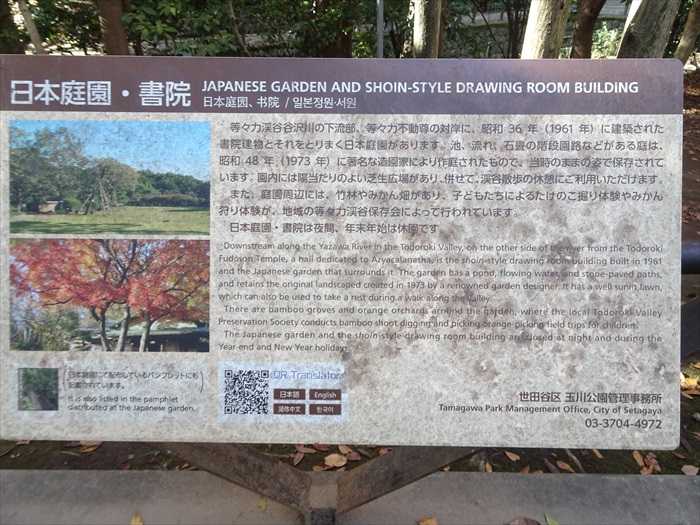

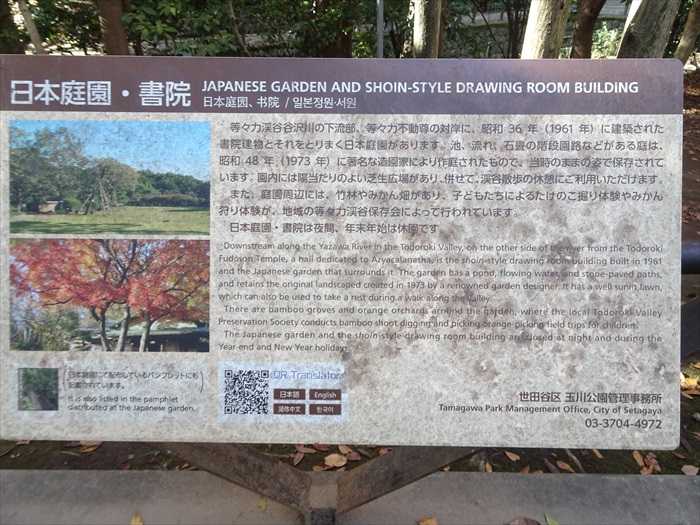

「日本庭園・書院

等々カ渓谷谷沢川の下流部、等々力不動尊の対岸に、昭和36年(1961年) に建築された

書院建物とそれをとりまく日本庭園があります。池、毓れ、石畳の階段園路などがある庭は、

昭和48年( 1973年)に著名な造園家により作庭されたもので、当時のままの姿で保存されて

います。庭園内には陽当たりのよい芝生広場があリ、併せて、渓谷散歩の休憩にご利用

いただけます。

また、庭園周辺に、竹林やみかん畑がり、子どもたちによるたけのこ掘り体験やみかん狩り

体験が地域の等々カ渓谷保存会によって行われています。

広場の時計は11:00過ぎ。

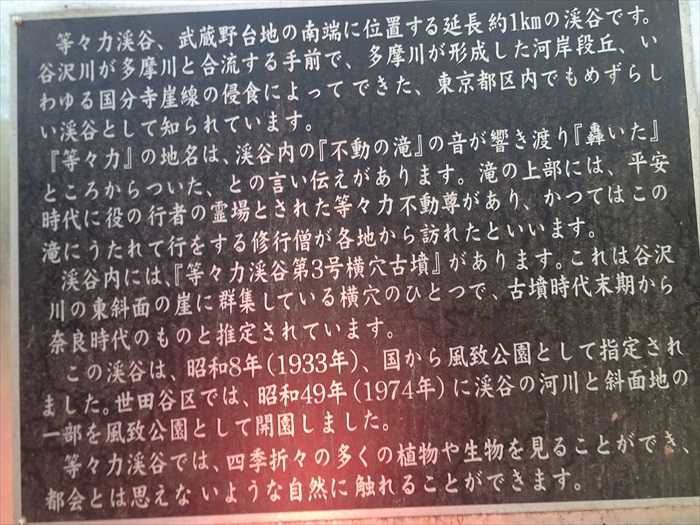

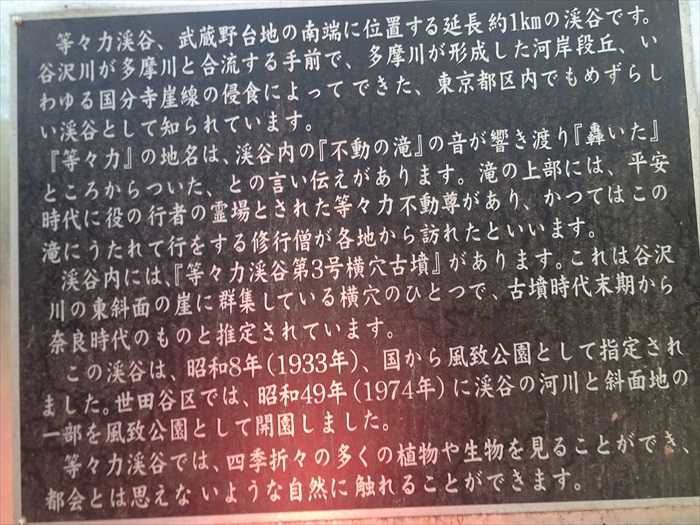

「等々カ渓谷、武蔵野台地の南端に位する延長約1kmの渓谷です。

谷沢川が多摩川と合流する手前で、多摩川が形成した河岸段丘、いわゆる国分寺崖線の浸食に

よってできた、東京都区内でもめずらしい渓谷として知られています。

「等々力」の地名は、渓谷内の「不動の滝』の音が響き渡り「轟いた』ところからついた、との

かってはこの滝にうたれて行をする修行僧が各地から訪れたといいます。

渓谷内には、「等々カ渓谷第3号横穴古墳』があります。これは谷沢川の東斜面の崖に群集して

いる横穴のひとつで、古墳時代末期から奈良時代のものと推定されています。

この渓谷は、昭和8年( 1933年)、国から風致公園として指定されました。世田谷区では、

昭和49年( 1974年)に渓谷の河川と斜面地の一部を風致公園として開園しました。

等々カ渓谷では、四季折々の多くの植物や生物を見ることができ、都会とは思えないような

自然に触れることができます。」

多摩川が形成した河岸段丘、いわゆる国分寺崖線の浸食によってできた、東京都区内でも

めずらしい渓谷。

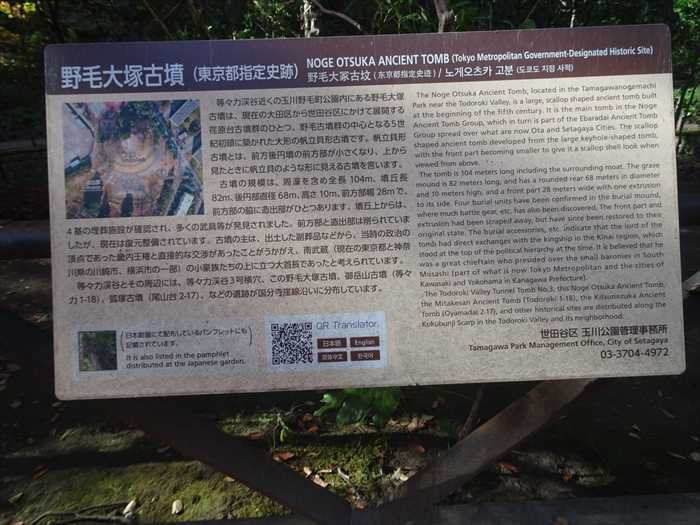

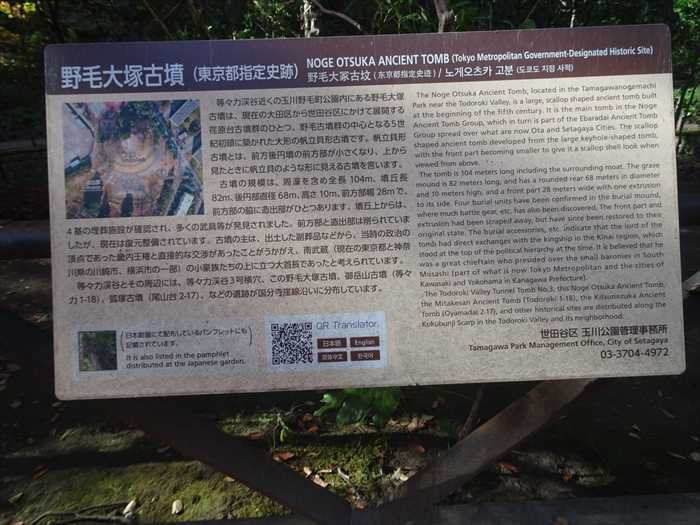

「野毛大塚古墳(東京都指定史跡)

等々カ渓谷近くの玉川野毛町公園内にある野毛大古墳は、現在の大田区から世田谷区にかけて

展開する荏原台古墳群のひとつ、野毛古墳群の中心となる5世紀初頭に築かれた大形の

帆立貝形古墳です。帆立貝形古墳とは、前方後円墳の前方部が小さくなり、上から見たときに

帆立貝のような形に見える古墳を言います。

古墳の規模は、周濠を含め全長104m、墳丘長82m、後円部直径68m、高さ10m、

前方部幅28mで、前方部の脇に造出部がひとつあります。墳丘上からは、4基の埋葬施設が

確認され、多くの武具等が発見されました。前方部と造出部は削られていましたが、現在は

復元整備されています。古墳の主は、出土した副葬品などから、当時の政治の頂点であった

畿内王権と直接的な交渉があったことがうかがえ、南武蔵(現在の東京都と神奈川県の川崎市、

横浜市の一部)の小豪族たちの上に立つ大首長であったと考えられています。

等々カ渓谷とその周辺には、等々カ渓谷3号横穴、この野毛大塚古墳、御岳山古墳(等々カ1-18 )、

狐塚古墳(尾山台2-17)、などの遺跡が国分寺崖線沿いに分布しています。」

「等々力渓谷3号横穴(東京都指定史跡)

渓谷の東側崖面では、古墳時代末期から奈良時代にかけて構築された横穴墓が6基以上発見されています。中でも昭和48年(1973年)に発見された3号横穴は、典型的な横穴墓の形態を留めていて、埋葬人骨や副埋葬品も良好であったことから保存処置が講じられました。

横穴基は奥行き約13mで、内部は徳利を半分に割ったような形をしています。

玄室(遺体の安置場所)と羨道(せんどう)からなる基室と、これに至る墓道に分かれており、

この間を凝灰岩で組まれた羨門で区画しています。

横穴基からは、須恵器の平瓶、横瓶、刀子、金銅製耳環、などが出土しました。

本横穴群の被葬者たちは、いずれも副葬品が豊富なことから、後の武蔵国荏原郡の等々カ周辺を

治めてた有力者であると推定されています。」

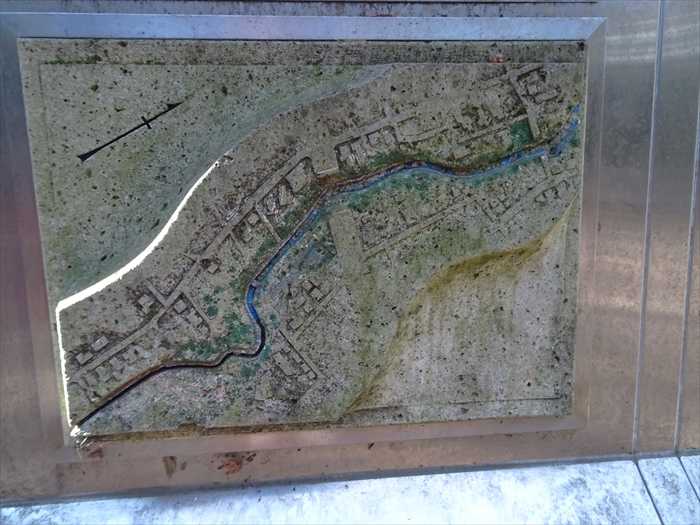

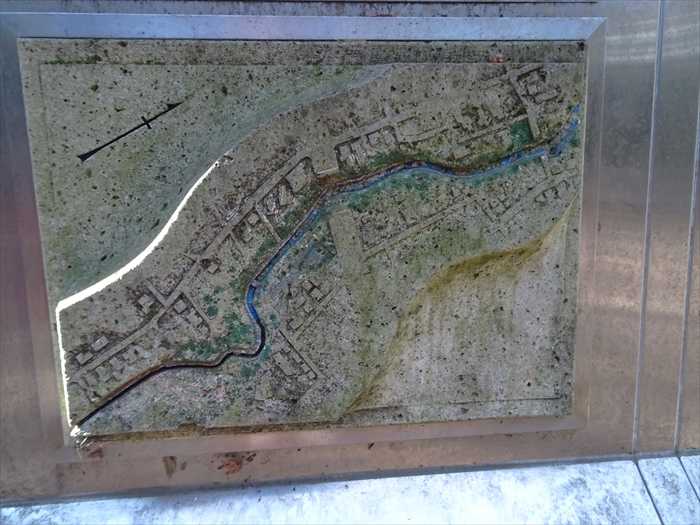

「等々力渓谷」案内板。

「等々力渓谷」案内地図。

「等々力渓谷公園で見られるおもな野鳥」

「等々力渓谷3号横穴」案内碑。

「都史跡 等々力渓谷3号横穴

等々カ渓谷横穴群は野毛地域の有力な農民の墓で、これまでに3基の横穴が調査され、現在は

3号横穴が完全な形で残っています。

横穴は谷間の崖地に横に穴を掘って造られていて、玄室と羨道で構成されています。

泥岩の切石でふさがれた玄室の床には河原石が敷かれ、3体の人骨とともに1対の耳環

(イヤリング)と土器が副葬されていました。その前面には斜面を切り通して造られた隣道があり

墓前祭が行なわれたことがわかります。」

「都史跡 等々力渓谷3号横穴」

第1号、第2号も発見されていますが現在、ほぼ完全な形で保存されているのは

上の写真の第3号のみ。

「2号横穴跡」碑。

2号横穴から出土した土師器は、当時都であった大和(奈良県)で使われていたもので、

この横穴に葬られた人物が、都(みやこ)に遥役(ようえき)で働きに行ったことが

推定される貴重な資料であると。

「1号横穴跡」碑。

そして周囲の紅葉を見上げて。

再び谷沢川に架かる橋を渡って進む。

川の流れは緩やかに。

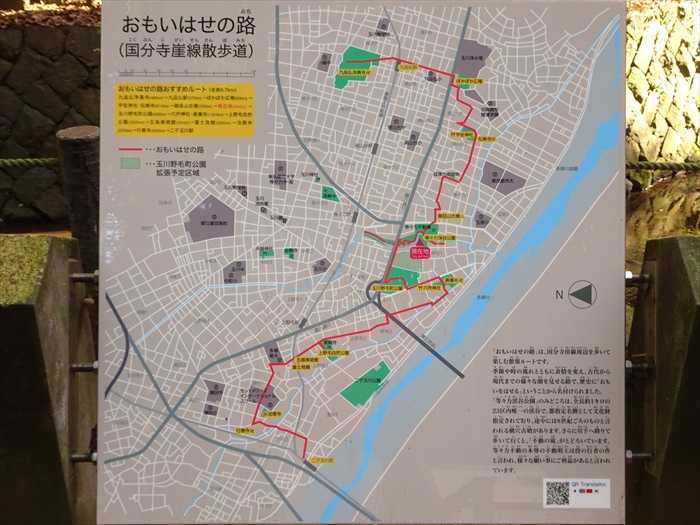

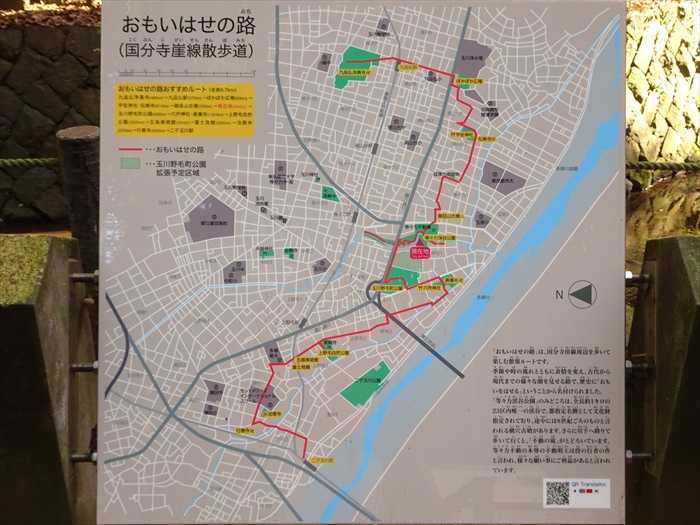

「おもいはせの路(国分寺崖線散歩道)

「おもいはせの路」は、国分を川線周辺を歩いて楽しむ散策ルートです。

季節や時の流れとともに表情を変え、古代から現代までの様々なを見せる路で、歴史に

「おもいをはせる」ということから名付けられました。

「等々カ渓谷公園」のみどころは、全長約1キロの23区内唯一の渓谷で、都指定名勝として

文化財指定されており、途中には8世紀ごろのものとはわれる横穴占墳があります。

さらに川下へ降りて歩いて行くと、「不動の滝」がとどろいています。

等々力不動の本尊の不動明王は役の行者の作といわれ、様々な願い事にご利益があると

言われています。」

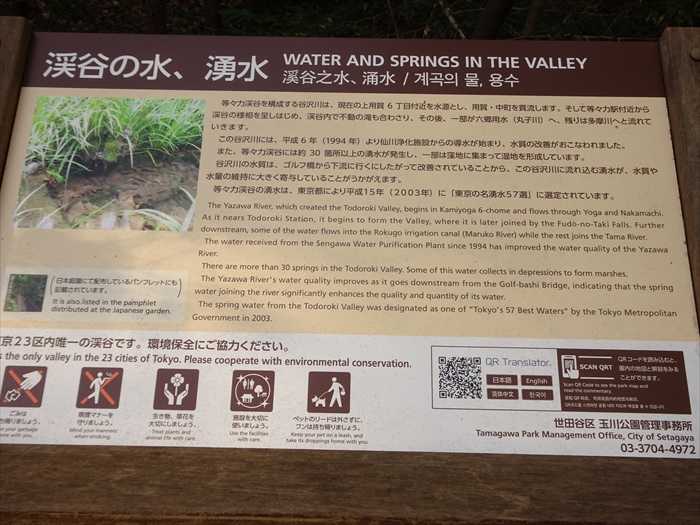

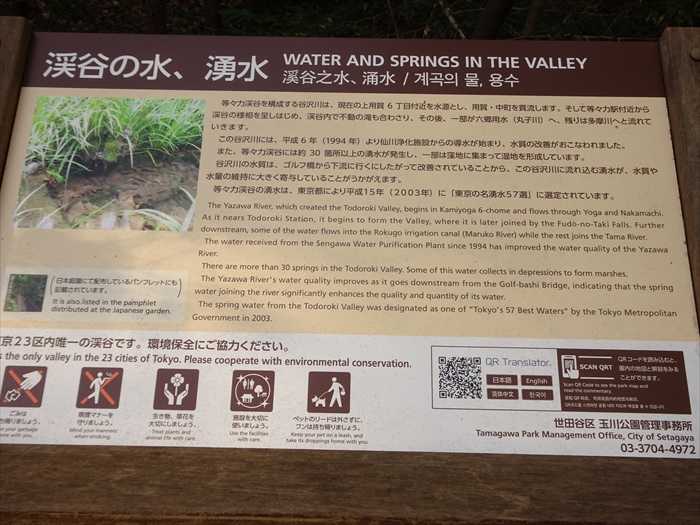

「渓谷の水、湧水

等々カ渓谷を構成する谷沢川は、現在の上用賀6丁目付近を水源とし、用賀・中町を貫流します。

そして等々カ駅付近から渓谷の様相を呈しはじめ、渓谷内で不動の滝も合わさり、その後、一部が

六郷用水(丸子川)へ、残りは多摩川と流れていきます。

この谷沢川には、平成6年( 1994年)より仙川浄化施設からの導水が始まり、水質の改善が

おこなわれました。

また、等々カ渓谷には約30箇所以上の湧水が発生し、一部は窪地に集まって湿地を

形成しています。

谷沢川の水質は、ゴルフ橋から下流に行くにしたがって改善されていることから、この谷沢川に

流れ込む湧水が、水質や水量の維持に大きく寄与していることがうかがえます。

等々カ渓谷の湧水は、東京都により平成15年(2003年)に「東京の名湧水57選」に

選定されています。」

「等々力渓谷 案内図」の現在地。

「案内板」設置スペース。

更に遊歩道を進む。

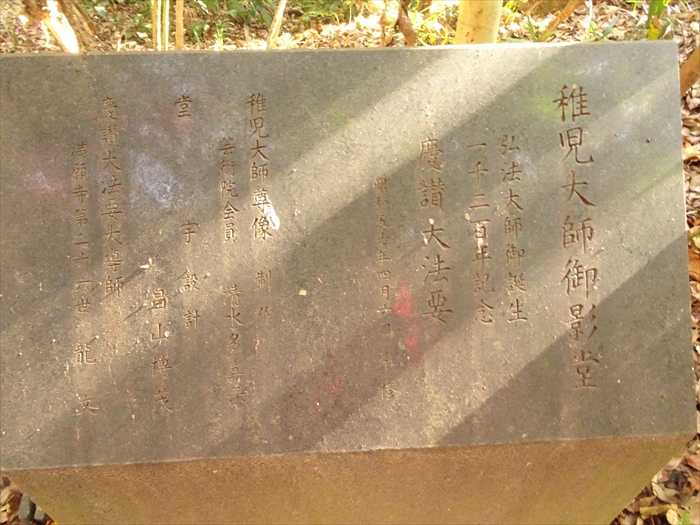

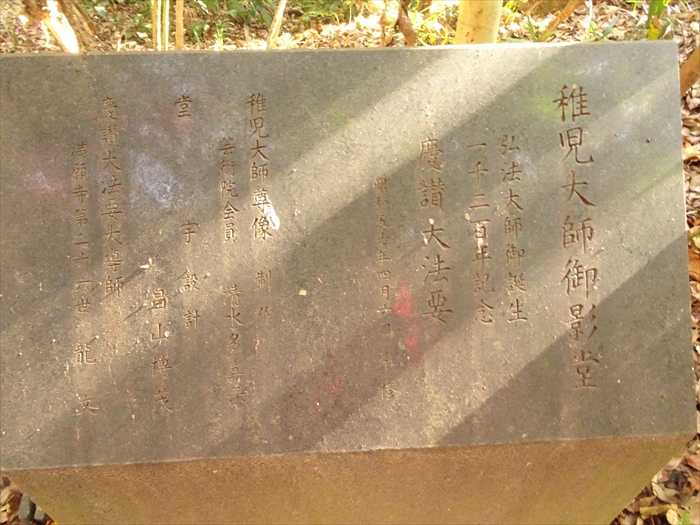

「稚児大師御影堂」が前方に。

「稚児大師御影堂

弘法大師御誕生

一千二百年記念

慶讃大法要

昭和五十年四月六日 奉修

稚児大師尊像 制作

芸術院会員 清水多嘉示

堂宇 設計 畠山博茂

慶讃大法要大導師

満願寺第二十六世 龍文」

と刻まれていた。

境内に入ると御影堂の中に稚児大師像が見えた。

「稚児大師像」。

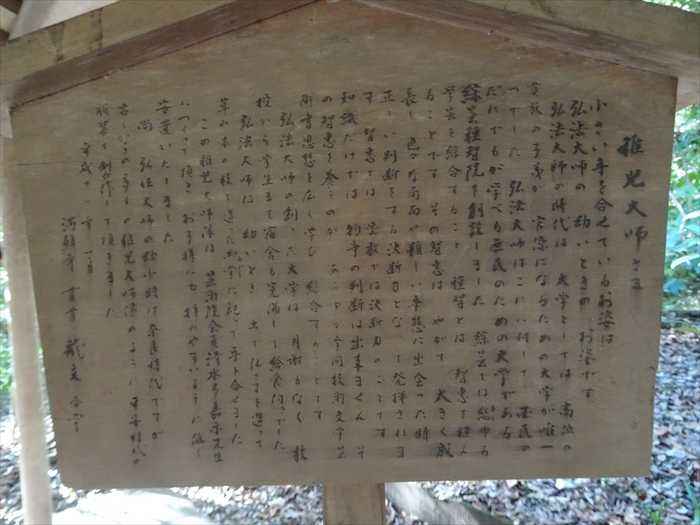

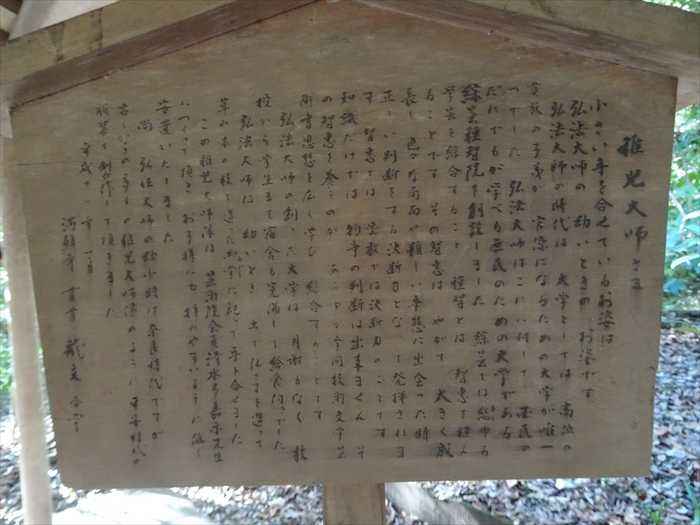

「稚児大師さま」

小さい手を合せているお姿は弘法大師の幼いときのお姿です。

弘法大師の時代は、大学としては高位の貴族の師弟が官僚になるための大学が唯一つでした

弘法大師はこれに対して、庶民のだれでもが学べる庶民のための大学である綜芸種智院を

創設しました。綜芸とは総ゆる学芸を統合すること、種智とは、智恵を植えることです。

その智恵はやがて大きく成長し、色々な局面や難しい事態に出会った時正しい判断をする

決断力となって発揮されます。智恵とは密教では決断力のことです。

知識だけでは物事の判断は出来ません。その智恵を養うのがあらゆる学問 技術 文学 芸術 書

思想を広く学び総合することです。

弘法大師の創った大学は、月謝もなく教校から学生まで宿舎も完備して給食付でした。

弘法大師は幼いとき、土で仏さまを造って草や木の枝で造った御堂に祀って手を合せました。

この稚児大師像は 芸術院会員清水多嘉示先生につくって頂き お子様にも拝みやすいように

低く安置いたしました

尚 弘法大師の幼少期は奈良時代ですが古くからの多くの稚児大師像のように平安時代の服装で

製作していただきました。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

橋の上から「谷沢川」を見る。

「等々力渓谷3号横穴」手前の広場。

近くにある「等々力不動尊

瀧轟山(りゅうごうさん)明王院等々力不動尊は平安時代の末(110 0年頃)に、真言宗中興の祖、

興教(こうぎょう)大師覚鑁(かくばん)上人が開かれた霊場で等々力の「お不動様」として

親しまれています。

戦国時代には世田谷城主の蒔田吉良(まいたきら)氏が戦勝祈願を祈り、村人は厄難招福を祈り

ました。

瀧に打たれ行をする人が各地から訪れています。この瀧の轟く音が、「等々力」の地名の由来と

いう言い伝えもあります。

境内は数多くの桜や紅葉も美しく、等々カ渓谷を代表する自然豊かな樹林地となっています。」

「日本庭園・書院

等々カ渓谷谷沢川の下流部、等々力不動尊の対岸に、昭和36年(1961年) に建築された

書院建物とそれをとりまく日本庭園があります。池、毓れ、石畳の階段園路などがある庭は、

昭和48年( 1973年)に著名な造園家により作庭されたもので、当時のままの姿で保存されて

います。庭園内には陽当たりのよい芝生広場があリ、併せて、渓谷散歩の休憩にご利用

いただけます。

また、庭園周辺に、竹林やみかん畑がり、子どもたちによるたけのこ掘り体験やみかん狩り

体験が地域の等々カ渓谷保存会によって行われています。

広場の時計は11:00過ぎ。

「等々カ渓谷、武蔵野台地の南端に位する延長約1kmの渓谷です。

谷沢川が多摩川と合流する手前で、多摩川が形成した河岸段丘、いわゆる国分寺崖線の浸食に

よってできた、東京都区内でもめずらしい渓谷として知られています。

「等々力」の地名は、渓谷内の「不動の滝』の音が響き渡り「轟いた』ところからついた、との

かってはこの滝にうたれて行をする修行僧が各地から訪れたといいます。

渓谷内には、「等々カ渓谷第3号横穴古墳』があります。これは谷沢川の東斜面の崖に群集して

いる横穴のひとつで、古墳時代末期から奈良時代のものと推定されています。

この渓谷は、昭和8年( 1933年)、国から風致公園として指定されました。世田谷区では、

昭和49年( 1974年)に渓谷の河川と斜面地の一部を風致公園として開園しました。

等々カ渓谷では、四季折々の多くの植物や生物を見ることができ、都会とは思えないような

自然に触れることができます。」

多摩川が形成した河岸段丘、いわゆる国分寺崖線の浸食によってできた、東京都区内でも

めずらしい渓谷。

「野毛大塚古墳(東京都指定史跡)

等々カ渓谷近くの玉川野毛町公園内にある野毛大古墳は、現在の大田区から世田谷区にかけて

展開する荏原台古墳群のひとつ、野毛古墳群の中心となる5世紀初頭に築かれた大形の

帆立貝形古墳です。帆立貝形古墳とは、前方後円墳の前方部が小さくなり、上から見たときに

帆立貝のような形に見える古墳を言います。

古墳の規模は、周濠を含め全長104m、墳丘長82m、後円部直径68m、高さ10m、

前方部幅28mで、前方部の脇に造出部がひとつあります。墳丘上からは、4基の埋葬施設が

確認され、多くの武具等が発見されました。前方部と造出部は削られていましたが、現在は

復元整備されています。古墳の主は、出土した副葬品などから、当時の政治の頂点であった

畿内王権と直接的な交渉があったことがうかがえ、南武蔵(現在の東京都と神奈川県の川崎市、

横浜市の一部)の小豪族たちの上に立つ大首長であったと考えられています。

等々カ渓谷とその周辺には、等々カ渓谷3号横穴、この野毛大塚古墳、御岳山古墳(等々カ1-18 )、

狐塚古墳(尾山台2-17)、などの遺跡が国分寺崖線沿いに分布しています。」

「等々力渓谷3号横穴(東京都指定史跡)

渓谷の東側崖面では、古墳時代末期から奈良時代にかけて構築された横穴墓が6基以上発見されています。中でも昭和48年(1973年)に発見された3号横穴は、典型的な横穴墓の形態を留めていて、埋葬人骨や副埋葬品も良好であったことから保存処置が講じられました。

横穴基は奥行き約13mで、内部は徳利を半分に割ったような形をしています。

玄室(遺体の安置場所)と羨道(せんどう)からなる基室と、これに至る墓道に分かれており、

この間を凝灰岩で組まれた羨門で区画しています。

横穴基からは、須恵器の平瓶、横瓶、刀子、金銅製耳環、などが出土しました。

本横穴群の被葬者たちは、いずれも副葬品が豊富なことから、後の武蔵国荏原郡の等々カ周辺を

治めてた有力者であると推定されています。」

「等々力渓谷」案内板。

「等々力渓谷」案内地図。

「等々力渓谷公園で見られるおもな野鳥」

「等々力渓谷3号横穴」案内碑。

「都史跡 等々力渓谷3号横穴

等々カ渓谷横穴群は野毛地域の有力な農民の墓で、これまでに3基の横穴が調査され、現在は

3号横穴が完全な形で残っています。

横穴は谷間の崖地に横に穴を掘って造られていて、玄室と羨道で構成されています。

泥岩の切石でふさがれた玄室の床には河原石が敷かれ、3体の人骨とともに1対の耳環

(イヤリング)と土器が副葬されていました。その前面には斜面を切り通して造られた隣道があり

墓前祭が行なわれたことがわかります。」

「都史跡 等々力渓谷3号横穴」

第1号、第2号も発見されていますが現在、ほぼ完全な形で保存されているのは

上の写真の第3号のみ。

「2号横穴跡」碑。

2号横穴から出土した土師器は、当時都であった大和(奈良県)で使われていたもので、

この横穴に葬られた人物が、都(みやこ)に遥役(ようえき)で働きに行ったことが

推定される貴重な資料であると。

「1号横穴跡」碑。

そして周囲の紅葉を見上げて。

再び谷沢川に架かる橋を渡って進む。

川の流れは緩やかに。

「おもいはせの路(国分寺崖線散歩道)

「おもいはせの路」は、国分を川線周辺を歩いて楽しむ散策ルートです。

季節や時の流れとともに表情を変え、古代から現代までの様々なを見せる路で、歴史に

「おもいをはせる」ということから名付けられました。

「等々カ渓谷公園」のみどころは、全長約1キロの23区内唯一の渓谷で、都指定名勝として

文化財指定されており、途中には8世紀ごろのものとはわれる横穴占墳があります。

さらに川下へ降りて歩いて行くと、「不動の滝」がとどろいています。

等々力不動の本尊の不動明王は役の行者の作といわれ、様々な願い事にご利益があると

言われています。」

「渓谷の水、湧水

等々カ渓谷を構成する谷沢川は、現在の上用賀6丁目付近を水源とし、用賀・中町を貫流します。

そして等々カ駅付近から渓谷の様相を呈しはじめ、渓谷内で不動の滝も合わさり、その後、一部が

六郷用水(丸子川)へ、残りは多摩川と流れていきます。

この谷沢川には、平成6年( 1994年)より仙川浄化施設からの導水が始まり、水質の改善が

おこなわれました。

また、等々カ渓谷には約30箇所以上の湧水が発生し、一部は窪地に集まって湿地を

形成しています。

谷沢川の水質は、ゴルフ橋から下流に行くにしたがって改善されていることから、この谷沢川に

流れ込む湧水が、水質や水量の維持に大きく寄与していることがうかがえます。

等々カ渓谷の湧水は、東京都により平成15年(2003年)に「東京の名湧水57選」に

選定されています。」

「等々力渓谷 案内図」の現在地。

「案内板」設置スペース。

更に遊歩道を進む。

「稚児大師御影堂」が前方に。

「稚児大師御影堂

弘法大師御誕生

一千二百年記念

慶讃大法要

昭和五十年四月六日 奉修

稚児大師尊像 制作

芸術院会員 清水多嘉示

堂宇 設計 畠山博茂

慶讃大法要大導師

満願寺第二十六世 龍文」

と刻まれていた。

境内に入ると御影堂の中に稚児大師像が見えた。

「稚児大師像」。

「稚児大師さま」

小さい手を合せているお姿は弘法大師の幼いときのお姿です。

弘法大師の時代は、大学としては高位の貴族の師弟が官僚になるための大学が唯一つでした

弘法大師はこれに対して、庶民のだれでもが学べる庶民のための大学である綜芸種智院を

創設しました。綜芸とは総ゆる学芸を統合すること、種智とは、智恵を植えることです。

その智恵はやがて大きく成長し、色々な局面や難しい事態に出会った時正しい判断をする

決断力となって発揮されます。智恵とは密教では決断力のことです。

知識だけでは物事の判断は出来ません。その智恵を養うのがあらゆる学問 技術 文学 芸術 書

思想を広く学び総合することです。

弘法大師の創った大学は、月謝もなく教校から学生まで宿舎も完備して給食付でした。

弘法大師は幼いとき、土で仏さまを造って草や木の枝で造った御堂に祀って手を合せました。

この稚児大師像は 芸術院会員清水多嘉示先生につくって頂き お子様にも拝みやすいように

低く安置いたしました

尚 弘法大師の幼少期は奈良時代ですが古くからの多くの稚児大師像のように平安時代の服装で

製作していただきました。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.