PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「世田谷通り」交差点を渡り「世田谷代官屋敷」に向かって進む。

左手にあったのが入口にあった「天祖神社」碑。

「上町天祖神社」とも呼ばれ、創建年代は不詳だが、もと横根の地(伊勢森)にあった

稲荷社の祠を、嘉永己酉(1849)当地へ移して新たに祠を作ったと伝えられる。

明治42年世田谷八幡宮に合祀されましたが、昭和6年地元の要望により本殿を建築、昭和29年

宗教法人として登記されました。と。

石鳥居と社殿をズームして。

その先右手にあったのが「世田谷代官屋敷」。

「世田谷代官屋敷」は、江戸時代中期以来、彦根藩世田谷領20か村の代官を世襲した

大名領の代官屋敷としては都内唯一の存在であり、そのことにより昭和27年11月3日、

「都史跡」に指定されました。

また、昭和53年1月21日、大場家住宅主屋及び表門の二棟が、近世中期の代表的上層民家と

しての旧態を保存しているということで、住宅建造物としては都内で初めて「国指定重要文化財」

に指定されています。

「大場家住宅表門」を見る。表門は1753年頃の建立と推測される。

東京都世田谷区世田谷1丁目29−18。

「都史跡 世田谷代官屋敷」碑。

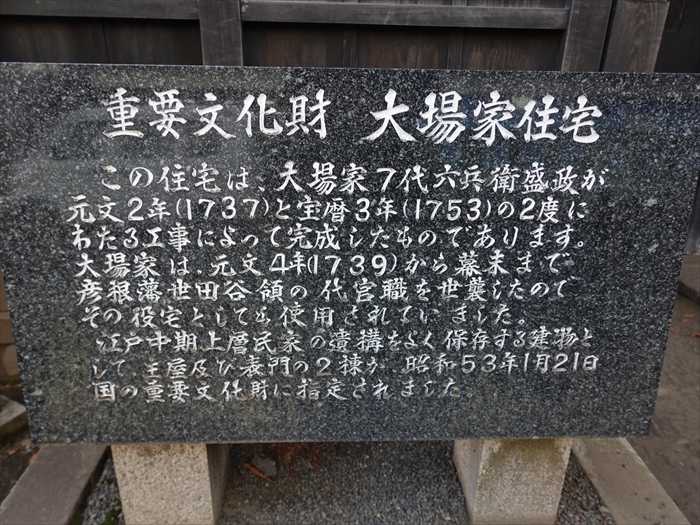

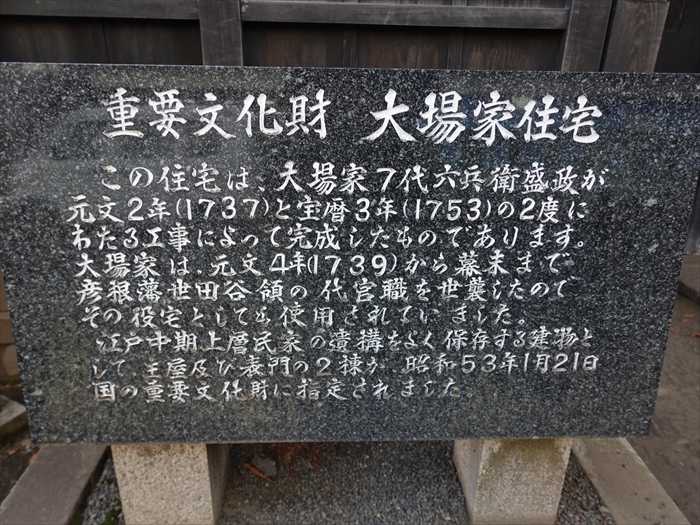

「重要文化財 大場家住宅

この住宅は、大場家7代六兵衛盛政が元文2年(1737)と宝暦3年(1753)の2度にわたる工事に

よって完成したものであります。

しても使用されていました。

江戸中期上層民家の遺構をよく保存する建物として、主屋及び表門の2棟が、昭和53年1月21日

国の重要文化財に指定されました。」

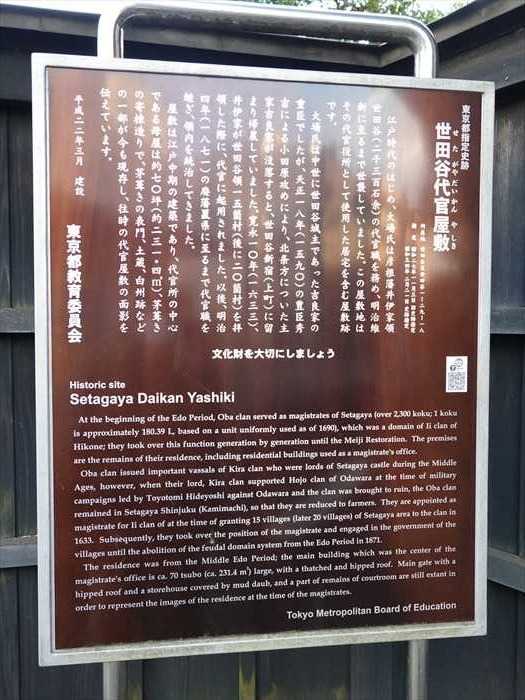

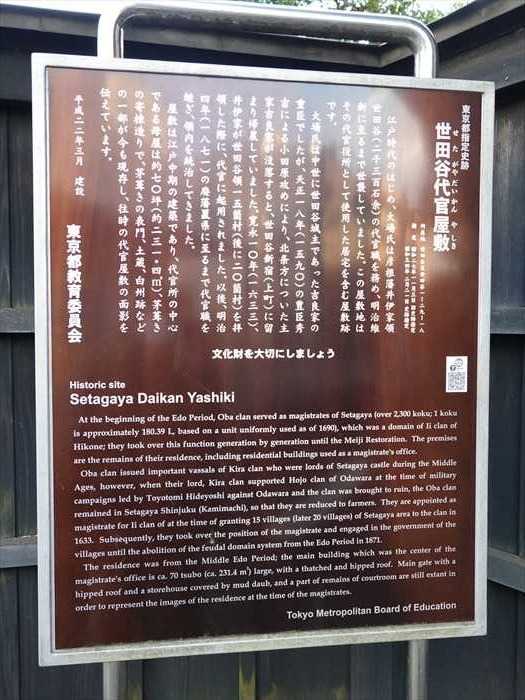

「世田谷代官屋敷

江戸時代のはじめ、大場氏は彦根藩井伊家領世田谷(二千三百石余)の代官職を務め、明治維新に

大場氏は中世に世田谷城主であった吉良家の重臣でしたが、天正一八年(一五九〇)の豊臣秀吉に

よる小田原攻めにより、北条方についた主家吉良家が没落すると、世田谷新宿(上町)に留まり

帰農していました。寛永一〇年(一六三三)、井伊家が世田谷領一五箇村(後に二〇箇村)を

拝領した際に、代官に起用されました。以後、明治四年(一八七一)の廃藩置県に至るまで

代官職を継ぎ、領内を統治してきました。

屋敷は江戸中期の建築であり、代官所の中心である母屋は約七〇坪(約二三一・四㎥)、茅葺きの

寄棟造りで、茅葺の表門、土蔵、白州跡などの一部が今も現存し、往時の代官屋敷の面影を

伝えています。」

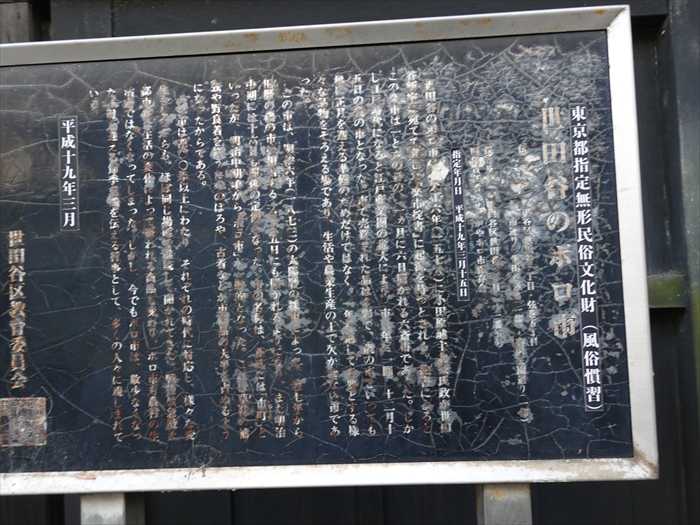

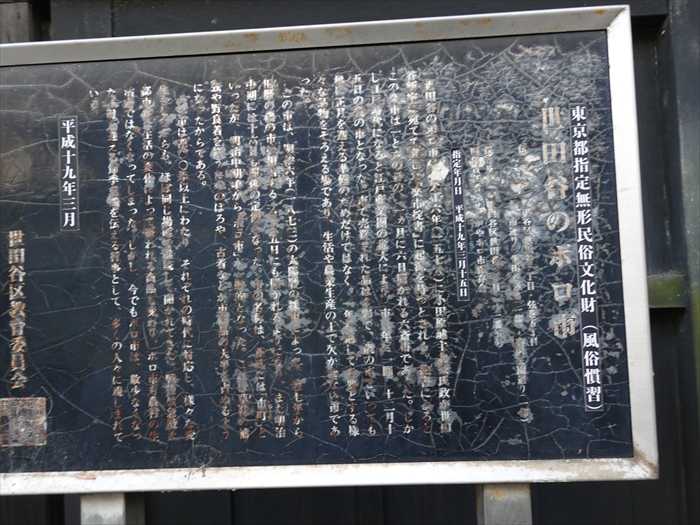

「東京都指定無形民俗文化財(風俗慣習)

世田谷のボロ市

伝承地

世田谷区世田谷一丁目・弦巻五丁目

ボロ市通り・世田谷通り(一部)・駒沢公園通り(一部)

保存及び開催責任者

世田谷区世田谷一丁目二十三番5号

せたがやボロ市保存会

指定年月日

隣りにあった「世田谷区立郷土資料館」案内板。

正面に巨大な「たぶのき」の老木」。

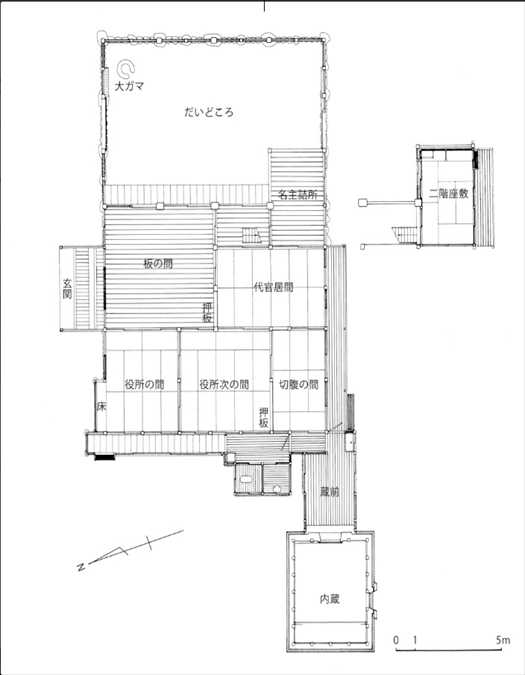

「世田谷代官屋敷 案内図

大場家住宅表門を内側から見る。

「大場家住宅主屋

桁行17.3m、梁間11.0m、寄棟造、茅葺、北面玄関附属

主屋は1737年の築で国指定重要文化財。1753年の大改造で代官屋敷に相応しい格式を整えた

(重文指定時は宝暦3年(1753年)に新築されたと考えられていたが、その後の解体修理の結果、

1737年に建てられたと考えられている)。

この住宅は、江戸時代中期以来、彦根藩世田谷領20ヵ村の代官を世襲した大場家の役宅で、

現存する表門および主屋は、いずれも江戸後期に建造されたものである。

主屋は桁行17.3m、梁間11.0m、寄棟造、茅葺の建物で、北側に玄関を設ける。

たちが高く、堂々とした造りの住宅である。都内唯一の大名領の代官屋敷で、全国的にも

数少ない貴重な遺構である 。 」

「白州通用門」。

前庭を散策する。

再び主屋の玄関。

前庭の九重塔。

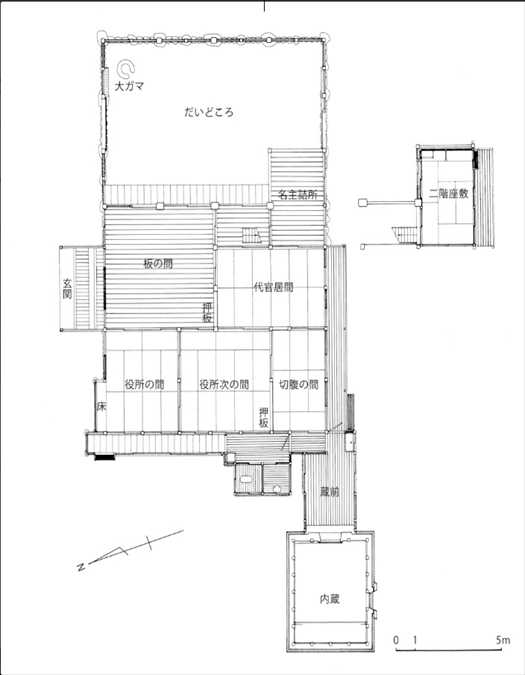

主屋の間取り図。

別の拡大図。

「板の間」。

裏口から入り土間にある台所を見る。

ズームして。

「板の間」の奥に「役所次の間」(左)と「役所の間」(右)。

「代官居間」とその奥に「切腹の間」。

「竈(かまど)」。

土間の入り口の左には「世田谷 御代官所」と書かれた提灯立てが対で置かれていた。

二階座敷。

老梅越しに主屋を。

井戸。

再び主屋。

内蔵。

代官屋敷の敷地内に建つ「世田谷区立郷土資料館」には、桜田門外の変の急報に接した当時の

緊迫感や領内の慌ただしい動きを伝える大場美佐(当時の代官・大場与一の妻)の日記が

寄託・展示されているとのことだが、今回は立ち寄る時間がなかった。

そして再び「世田谷代官屋敷」の「大場家住宅表門」を見る。

正面に廻って。

そして次に「世田谷代官屋敷」の南側にあった「浄光寺」を訪ねた。

東京都世田谷区世田谷1丁目38−20。

山門前の石仏。

「浄土宗 浄光寺」碑。

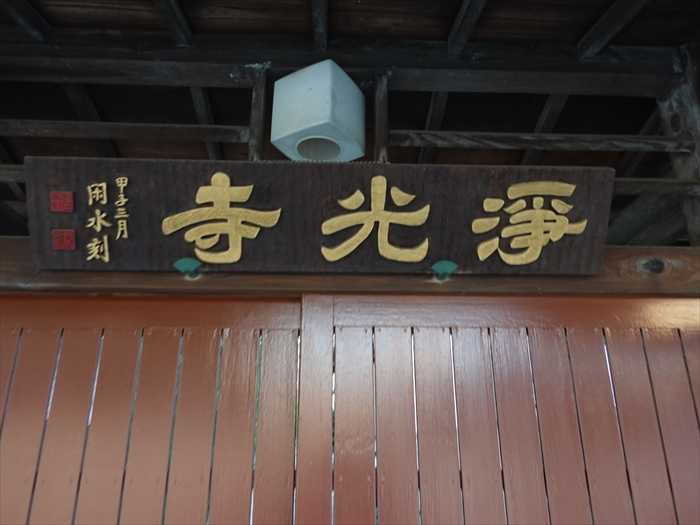

扁額「浄光寺」。

「本堂」をネットから。

Setagaya_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

左手にあったのが入口にあった「天祖神社」碑。

「上町天祖神社」とも呼ばれ、創建年代は不詳だが、もと横根の地(伊勢森)にあった

稲荷社の祠を、嘉永己酉(1849)当地へ移して新たに祠を作ったと伝えられる。

明治42年世田谷八幡宮に合祀されましたが、昭和6年地元の要望により本殿を建築、昭和29年

宗教法人として登記されました。と。

石鳥居と社殿をズームして。

その先右手にあったのが「世田谷代官屋敷」。

「世田谷代官屋敷」は、江戸時代中期以来、彦根藩世田谷領20か村の代官を世襲した

大名領の代官屋敷としては都内唯一の存在であり、そのことにより昭和27年11月3日、

「都史跡」に指定されました。

また、昭和53年1月21日、大場家住宅主屋及び表門の二棟が、近世中期の代表的上層民家と

しての旧態を保存しているということで、住宅建造物としては都内で初めて「国指定重要文化財」

に指定されています。

「大場家住宅表門」を見る。表門は1753年頃の建立と推測される。

東京都世田谷区世田谷1丁目29−18。

「都史跡 世田谷代官屋敷」碑。

「重要文化財 大場家住宅

この住宅は、大場家7代六兵衛盛政が元文2年(1737)と宝暦3年(1753)の2度にわたる工事に

よって完成したものであります。

しても使用されていました。

江戸中期上層民家の遺構をよく保存する建物として、主屋及び表門の2棟が、昭和53年1月21日

国の重要文化財に指定されました。」

「世田谷代官屋敷

江戸時代のはじめ、大場氏は彦根藩井伊家領世田谷(二千三百石余)の代官職を務め、明治維新に

大場氏は中世に世田谷城主であった吉良家の重臣でしたが、天正一八年(一五九〇)の豊臣秀吉に

よる小田原攻めにより、北条方についた主家吉良家が没落すると、世田谷新宿(上町)に留まり

帰農していました。寛永一〇年(一六三三)、井伊家が世田谷領一五箇村(後に二〇箇村)を

拝領した際に、代官に起用されました。以後、明治四年(一八七一)の廃藩置県に至るまで

代官職を継ぎ、領内を統治してきました。

屋敷は江戸中期の建築であり、代官所の中心である母屋は約七〇坪(約二三一・四㎥)、茅葺きの

寄棟造りで、茅葺の表門、土蔵、白州跡などの一部が今も現存し、往時の代官屋敷の面影を

伝えています。」

「東京都指定無形民俗文化財(風俗慣習)

世田谷のボロ市

伝承地

世田谷区世田谷一丁目・弦巻五丁目

ボロ市通り・世田谷通り(一部)・駒沢公園通り(一部)

保存及び開催責任者

世田谷区世田谷一丁目二十三番5号

せたがやボロ市保存会

指定年月日

世田谷のボロ市は、天正六年(一五七八)に小田原城主北条氏政 が世田谷新宿に宛てて発した

「楽市掟書」に起源を持つとされる。掟書によると、この楽市は一と六の日の、一ヶ月に六日

開かれる六斎市 であった。しかし江戸時代になると江戸商業圏の拡大により、市は年に一回、

十二月十五日の歳の市となった。市で売買された品は多彩で、歳の市といっても単に正月を迎える

準備のためだけではなく、一年を通して必要とする様々な品物をそろえる場であり、生活や

農業生産の上で欠かせない市であった。

「楽市掟書」に起源を持つとされる。掟書によると、この楽市は一と六の日の、一ヶ月に六日

開かれる六斎市 であった。しかし江戸時代になると江戸商業圏の拡大により、市は年に一回、

十二月十五日の歳の市となった。市で売買された品は多彩で、歳の市といっても単に正月を迎える

準備のためだけではなく、一年を通して必要とする様々な品物をそろえる場であり、生活や

農業生産の上で欠かせない市であった。

この市は、明治六年(一八七三)の太陽暦の採用によって、翌七年から旧暦の歳の市に相当する

一月十五日にも開かれるようになり、また明治中期には十六日も開催の定例となった。

市の名称は、正式には「市町」といったが、明治中期頃から「ボロ市」が一般的となった。

これは草鞋の補強や野良着を繕うためのぼろや、古着などか市商品の大半を占めるようになった

からである。

一月十五日にも開かれるようになり、また明治中期には十六日も開催の定例となった。

市の名称は、正式には「市町」といったが、明治中期頃から「ボロ市」が一般的となった。

これは草鞋の補強や野良着を繕うためのぼろや、古着などか市商品の大半を占めるようになった

からである。

ボロ市は四〇〇年以上にわたり、それぞれの時代に対応し、様々な変化をしながらも、ほぼ同じ

場所で継続して開かれてきた。戦後は急激な都市化と生活の変化によって扱われる商品も変わり、

ボロ市も農村の生活市ではなくなってしまった。しかし、今でもボロ市は、数少なくなった正月を

迎える節季意識を伝える行事として、多くの人々に親しまれている。」

場所で継続して開かれてきた。戦後は急激な都市化と生活の変化によって扱われる商品も変わり、

ボロ市も農村の生活市ではなくなってしまった。しかし、今でもボロ市は、数少なくなった正月を

迎える節季意識を伝える行事として、多くの人々に親しまれている。」

隣りにあった「世田谷区立郷土資料館」案内板。

正面に巨大な「たぶのき」の老木」。

「世田谷代官屋敷 案内図

世田谷代官屋敷(大場代官屋敷)

世田谷代官屋敷は、江戸時代中期以来、彦根藩世田谷領20ヶ村の代官を世襲した大場家の役宅で、

大場代官屋敷ともばれています。大名領の代官屋敷としては都内唯一の存在であり、昭27年

11月3日、「都史跡」に指定されています。また、昭和53年1月21日には大場家住宅主屋および

表鬥の2棟が、住宅建造物として都内で初めて国の「重要文化財」に指定されています。

大場代官屋敷ともばれています。大名領の代官屋敷としては都内唯一の存在であり、昭27年

11月3日、「都史跡」に指定されています。また、昭和53年1月21日には大場家住宅主屋および

表鬥の2棟が、住宅建造物として都内で初めて国の「重要文化財」に指定されています。

1.主屋

この屋敷は、大場家7代目当主六兵衛盛政により、元文2年(1737)頃に建てられました。同4年に

盛政が代官に登用され、宝暦3年(1753)には大規模な改修・増築が行われています。現在の

主屋は、昭和42年に往時の姿に復元されたものです。

この屋敷は、大場家7代目当主六兵衛盛政により、元文2年(1737)頃に建てられました。同4年に

盛政が代官に登用され、宝暦3年(1753)には大規模な改修・増築が行われています。現在の

主屋は、昭和42年に往時の姿に復元されたものです。

寄棟造 、茅葺の長屋門 で、西側に番所 を備えています。宝暦 3年(1753)に主屋改修とあわせ

建築されたものと考えられています。

建築されたものと考えられています。

3. 式台玄関

低い板敷台(武台)を備えた玄関で、彦根藩の役人などの出入口として使われました。

4. 白州

代官屋敷の白州 は、主に領内の名主が、藩の役人に謁見する際使用されました。

5. 白州通用門(中門)

6. 内蔵

7. 井戸」

大場家住宅表門を内側から見る。

「大場家住宅主屋

桁行17.3m、梁間11.0m、寄棟造、茅葺、北面玄関附属

主屋は1737年の築で国指定重要文化財。1753年の大改造で代官屋敷に相応しい格式を整えた

(重文指定時は宝暦3年(1753年)に新築されたと考えられていたが、その後の解体修理の結果、

1737年に建てられたと考えられている)。

この住宅は、江戸時代中期以来、彦根藩世田谷領20ヵ村の代官を世襲した大場家の役宅で、

現存する表門および主屋は、いずれも江戸後期に建造されたものである。

主屋は桁行17.3m、梁間11.0m、寄棟造、茅葺の建物で、北側に玄関を設ける。

たちが高く、堂々とした造りの住宅である。都内唯一の大名領の代官屋敷で、全国的にも

数少ない貴重な遺構である 。 」

「白州通用門」。

前庭を散策する。

再び主屋の玄関。

前庭の九重塔。

主屋の間取り図。

別の拡大図。

「板の間」。

裏口から入り土間にある台所を見る。

ズームして。

「板の間」の奥に「役所次の間」(左)と「役所の間」(右)。

「代官居間」とその奥に「切腹の間」。

「竈(かまど)」。

土間の入り口の左には「世田谷 御代官所」と書かれた提灯立てが対で置かれていた。

二階座敷。

老梅越しに主屋を。

井戸。

再び主屋。

内蔵。

代官屋敷の敷地内に建つ「世田谷区立郷土資料館」には、桜田門外の変の急報に接した当時の

緊迫感や領内の慌ただしい動きを伝える大場美佐(当時の代官・大場与一の妻)の日記が

寄託・展示されているとのことだが、今回は立ち寄る時間がなかった。

そして再び「世田谷代官屋敷」の「大場家住宅表門」を見る。

正面に廻って。

そして次に「世田谷代官屋敷」の南側にあった「浄光寺」を訪ねた。

東京都世田谷区世田谷1丁目38−20。

1444年(文安元年)、専蓮社然誉上人によって開山された。

1796年(寛政8年)の火災で多くの寺の記録を失っている。

この火災以降、屋根は瓦葺となっている。

墓地には、彦根藩世田谷領の代官を務めた大場家累代の墓がある。

しかし、この日の山門は閉ざされていた。

1796年(寛政8年)の火災で多くの寺の記録を失っている。

この火災以降、屋根は瓦葺となっている。

墓地には、彦根藩世田谷領の代官を務めた大場家累代の墓がある。

しかし、この日の山門は閉ざされていた。

山門前の石仏。

「浄土宗 浄光寺」碑。

扁額「浄光寺」。

「本堂」をネットから。

Setagaya_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.