PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

県道739号線を真鶴半島の奥に向かって進むと、道路沿いから見える位置に

「モアイ像」が藪に埋もれてひっそりと立っていた。

周囲の斜面地は草木が鬱蒼と茂り、モアイ像のみが単独設置されるのも不自然なため、

何らかの施設跡の可能性があるのか?

ネット情報では

「2021年9月12日に放送された「ナニコレ珍百景」(テレビ朝日)で取り上げられ、

それによるとこのモアイ像は土地のオーナーが個人でお守りとして制作したもので、

発泡スチロール製らしい。」とのこと。

モアイ像の向かいの空き地?にも石碑が。

「人生は経験である 本山恒◯ 昭和四十五年 九月二十五日(還暦)」と。

車で真鶴半島の最先端まで行き、道端の空き地に車を駐めて散策開始。

ケ-プ真鶴の裏手で、三つ石を見下ろす位置にひっそり立っていたのが

「与謝野晶子の歌碑」。

「 わが立てる 真鶴崎が 二つにす 相模の海と 伊豆のしら波 」

昭和7年(1932年)正月、与謝野鉄幹・晶子は初めて真鶴駅に下車され、水彩画家の三宅克己の

案内により真鶴半島を訪れたのだと。

案内により真鶴半島を訪れたのだと。

「与謝野晶子の歌碑

歌人の与謝野晶子が、当地を訪れた際に、ここから岬を見下ろしたときに詠んだ歌。

「幕末の台場の遺蹟」碑。

「江戸時代の末期、外国船が日本の近海にも現れるようになると、幕府は「外国船打ち払い令」

を出して海防を厳重にした。小田原藩でも、小田原海岸に3ヶ所の外、大磯の照ヶ崎海岸と真鶴岬

のこの場所の計5ヶ所に台場(砲台)を築きました。この台場は、たて約36メートル、よこ約30

メートルの規模をもっていましたが、その台座の石材が、わずかに当時のおもかげをつたえて

います。」

そして相模湾をニつに分ける「真鶴半島」の「三ツ石」の姿を。

15万年ほど前の箱根外輪山爆発の溶岩流でできた、長さ3kmほどの真鶴半島。

十国峠などから俯瞰すると鶴が羽を広げたように見えることから、この名「真鶴」がある と。

岬の突端、海面に巨石が3つ突き出したように見える場所が、「三ツ石」と呼ばれる景勝地。

海岸から200mにわたって続く岩礁の先にあり、干潮時なら三ツ石まで歩いて渡ることが

中学生の頃、無謀にも学友4人で自宅からここまでママチャリで海釣りに来て、潮の干満の

意識もなく、最先端の「三ツ石」まで歩いて行き、ひたすら外海に向かって釣りをしていたのだ。

そして振り返って見ると、歩いて来た岩場は潮が満ちて全く姿がなくなっていたのであった。

慌てて、腰以上まで海水に浸かりながら、必死に泣きべそをかきながら、陸地まで戻ったので

あった。我々の横で同様に釣っていたオジサン2名は、我々には一言もなくいなくなっていたので

天童よしみの「 珍島物語 」👈リンク を聴くたびに

♫海が割れるのよ道ができるのよ 島と島とがつながるの♫

を

♬ 海が満ちるのよ道が消えるのよ 島と陸とが別れるの ♬

と。

二つの岩の間には「しめ縄」が。

昨年末に44年ぶりに劣化した「 しめ縄 」👈リンク の掛け替えが行われたのだと。

左側の岩をズームで。

朱の鳥居の姿も確認できた。

右側の岩二つをズームで。人工的な石垣?の姿も確認できた。

そして熱海沖に浮かぶ「初島」の姿。

遠く「伊豆大島」の姿も確認できた。

そして車に向かって引き返す。

風雨に晒されながらも頑張る松の巨木。

伊豆半島と初島の姿。

この老松は命尽きて?。

その前には、「二人乗りブランコ「Find happiness」」が。

「県西地域の観光振興の一つに」と会社経営・古川氏より寄贈を受け、令和2年3月14日

ホワイトデーに設置されました。

真鶴町の観光グランドコンセプト「幸せをつくる真鶴時間」を海からの潮風や小鳥のさえずり、

森からの柔らかな光を感じながら、恋人やご夫婦、たくさんの方の笑顔や思い出をこのブランコに

乗せて、大切なひとときをお過ごしください とネットから。

「Love Stone(ラヴストーン)」

1963年、前回東京オリンピックに合わせ、真鶴町で開催した日本初の野外彫刻祭

「世界近代彫刻シンポジウム」。その文化遺産の記憶を現代に蘇らせようと

「真鶴町・石の彫刻祭」を2020年東京オリンピックに合わせ、2019年真鶴町で開催しました。

「Love Stone(ラヴストーン)」は、この彫刻祭の作品の一つで、彫刻家・冨永敦也氏の

作品です。

絹谷幸太氏の小松石による作品。「」

2020年度に設置。

「石は生きています。石にふれて、耳をあてて、においをかいで、石に話しかけてみませんか?

石はみなさんとあそびたがっています。

石は生きています。石は地球のできごとを記憶しています。 あなたは石のメッセージが

わかりますか? 石に触れて、耳を当てて、においをかいで、石に話しかけてみませんか?

石はみなさんと話をしたがっています。」 と。

三沢厚彦氏の作品・「マツル」。2021年設置。

「この状況の中、真鶴のための作品と制作動機がシンクロし、当初のプランから変化し、

それぞれを取り込んでいく感覚があった。モチーフは梟、荒波、豊穣、人魚、岩屋、真鶴。

全くもってハイブリッドだ。」

それぞれを取り込んでいく感覚があった。モチーフは梟、荒波、豊穣、人魚、岩屋、真鶴。

全くもってハイブリッドだ。」

石の先端が光っているが・・・???。

「ようこそ箱根ジオパークへ」。

「ジオパーク って?

「ジオ(地球)」を体感し、学び、楽しむ自然公園がジオバークです。

箱根ジオバークでは、この地に生息する動植物や私たち人間の歴史・文化と、箱根火山がつくる

地形・地質のつながりを見つけることができます。」

地形・地質のつながりを見つけることができます。」

「真鶴半島」をズームで。

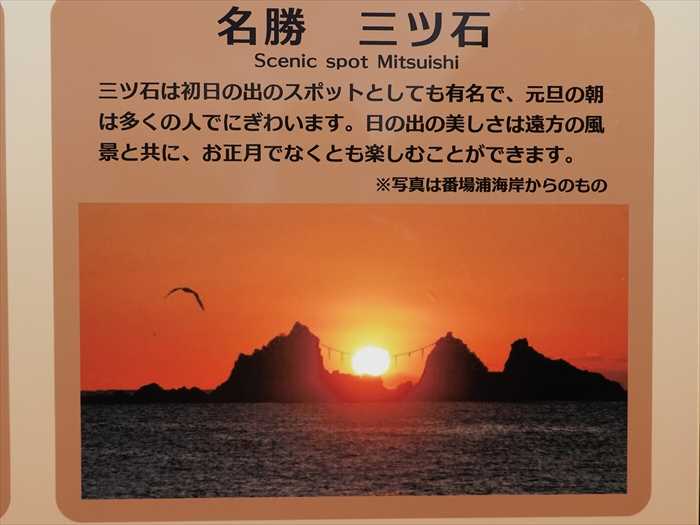

「名勝 三ツ石 Scenic spot Mitsuishi

三ツ石は初日の出のスポットとしても有名で、元旦の朝は多くの人でにきわいます。

日の出の美しさは遠方の風景と共に、お正月でなくとも楽しむことができます。」

日の出の美しさは遠方の風景と共に、お正月でなくとも楽しむことができます。」

そして車に戻り来た道を引き返し、「岩海水浴場」手前に到着。

植栽の中に目的の「 源頼朝開帆處 」があった。

「誓復父讎擧義兵石橋山 上決輸贏佐公雖昔開帆

處謡曲長傳七騎名 文學博士 鹽谷 温 題」

と刻まれていた。

読み下しは、

「誓って父の讎(あだ)を復さんと義兵を挙げ 石橋山に上(のぼ)りて輸贏(ゆえい)を決す

佐公(さこう)昔を維(つな)ぐ開帆の処 謡曲長く七騎の名を伝う」

意味は、

「 (頼朝が)父(義朝)の名誉を回復しよう(汚名を晴らそう)と

兵を挙げて、石橋山にて(平家に)勝負を挑んだ。この場所は(敗れた)

佐公(頼朝)が再起を図り船出した昔を結びつける場所である。そのことは謡曲の中で、

長い間、(頼朝の船出の際に助け従った)七騎の名を伝えていることからも分かる。 」

以下ネットから

「ここで『源平盛衰記』から頼朝船出の様子をご紹介します。

土肥実平は海人から小船を借りて、真鶴岩ケ崎から漕げや、急げ、とて4、5町ばかり

漕ぎ出して浦の方をふりかえると、伊東入道50余騎が馳せ来たり「あれ、あれ」と

叫び騒いでいる。背後には大庭三郎景親千余騎が続き、間一髪のところであった。

一行が安房の国洲崎(すのさき)を目指して舟を漕ぐうち、突然の強風にあおられ、

いずことも知れぬ渚に漂着しました。「ここはいずくやらん」と頼朝。

土肥実平が舷(ふなばた)に立ち見廻すと早川の河口。(小田原と石橋の間)

しかも、大庭勢3千余騎が土肥椙山で頼朝捜索の帰途、汀に幕を引き七か所に

篝火をたき、酒盛りをしている敵陣に吹きつけられたのでした。

幸い平家方は頼朝に気づいていません。土肥椙山で滅ぶはずの身が大菩薩の御加護で

ここまで生き延びたのに、終に八幡様にも見捨てられたのかと思いながらも

頼朝は懸命に祈られた。実平は「この辺には自分の家人でない者はいない」

酒肴を探してこようと船から飛び降り、片手に弓矢をもって走り廻り、「我が君が

この浦にお着きになった。実平に志あらんものは酒肴参らすべし」と大声で言うと、

或る者は徳利に、或る者は桶にと、我も我もと船に酒肴、食糧を運んで来ました。

敵の篝火の灯りを頼りに酒を呑むと全員飢えも休まった。

実に八幡大菩薩のお陰です。やがて風もおさまり波も静かになったので、

舟を出し安房の国洲崎にと向かいます。巻第二十二(佐殿三浦に漕ぎ会ふ事)

『吾妻鏡』治承4年(1180)8月28日条によると

「頼朝は実平が土肥の住人である貞恒に命じて準備させた船に乗り、土肥の真鶴崎から

安房国に赴かれた。

頼朝は乗船の前に土肥弥太郎遠平を御使者として政子のもとに遣わされ、離れ離れになって

からの消息を伝えられた。」と記されています。」と。

そして反対側にあったのが「源頼朝船出の浜」碑。

石橋山の戦いに敗れた源頼朝は、山中に逃れ、一時箱根権現に潜んでいたが、土肥実平の案内で

土肥郷へ下り、8月28日、この浜から安房へと向かった。

土肥郷へ下り、8月28日、この浜から安房へと向かった。

湯河原町の城願寺に残されている頼朝主従七騎の伝説によれば、従っていたのは、安達盛長・

岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱。

岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱。

頼朝の脱出に協力した漁船は、その後長く税が免除されたと伝えられている。

岩海岸の前には真鶴道路の「岩大橋」が。

真鶴道路は、神奈川県南部の湯河原町から真鶴町を結ぶ有料道路。

全線が国道135号に指定されており、真鶴ブルーラインという愛称が付けられている。

そして「岩海水浴場」の海岸の陸地側奥にあったのが「如来寺跡」。

「帰命山如来寺」は1620年に建てられ、本尊は石仏の阿弥陀如来であったと言われています。

古い境内には石窟があり、中には石造りの十王像や菩薩坐像(聖観音像)、地蔵菩薩立像など

が安置されており。地獄から天国を表しているのであった。

石窟入口がこの場所。

「如来寺あと

新編相模風土記稿によると、帰命山如来寺は、元和6年(1620年)に建てられ、

本尊は石仏の阿弥陀如来であったといわれます。

のちに瀧門寺の末寺となり、明治年間に廃寺となりました。古い境内には石窟があり、

中に石造の十王像や聖観音像、地蔵菩薩像などが安置されています。

これらの造られた時期は明確ではありませんが、享保10年(1725年)の如来寺の

財産目録に記されていますから、寺が建てられて間もないころと思われます。」。

「閻魔様」が手前に。

別の場所から。

「大日如来像」(左)と右の像は「聖観音菩薩」。

「閻魔大王」、「大日如来像」と「聖観音菩薩」を上部から。

「地蔵菩薩」。

入口正面から再び。

外にも多くの石仏が。江戸後期のものと。

中央上部には「萬霊供養塔」があった。

そして近くにあったのが「稲荷大明神」。

「正一位 稲荷大明神」と書かれた幟。

内陣。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.