PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 平塚市歴史散歩

県内外の様々な企画展示のポスターが。

「平塚市博物館

平塚市博物館は相模川流域の自然と文化をテーマとした博物館です。

「平塚市博物館

平塚市博物館は相模川流域の自然と文化をテーマとした博物館です。

この地域の過去・現在・未来にわたる人間の生活と、それをとりまく自然について、調査し資料を

集め展示などの活動を行なっています。

集め展示などの活動を行なっています。

市民による市民のための博物館としてみなさんとともに歩んでいきたいと思います。」

シンボルマークは、「人と相模川と相模平野と博物館」を表現しているとのこと。

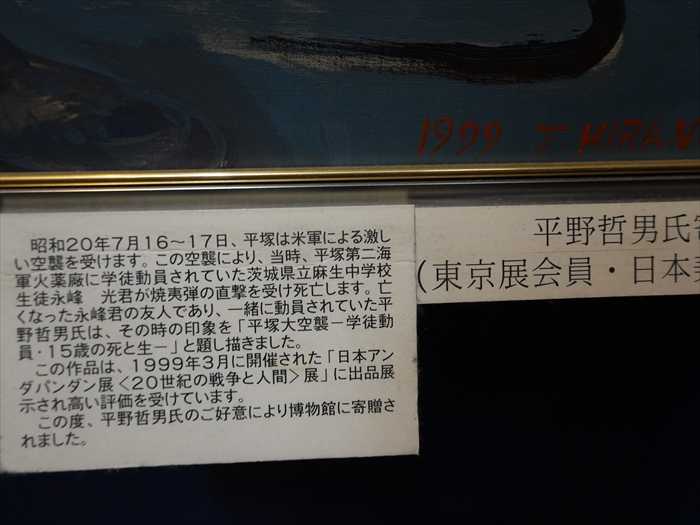

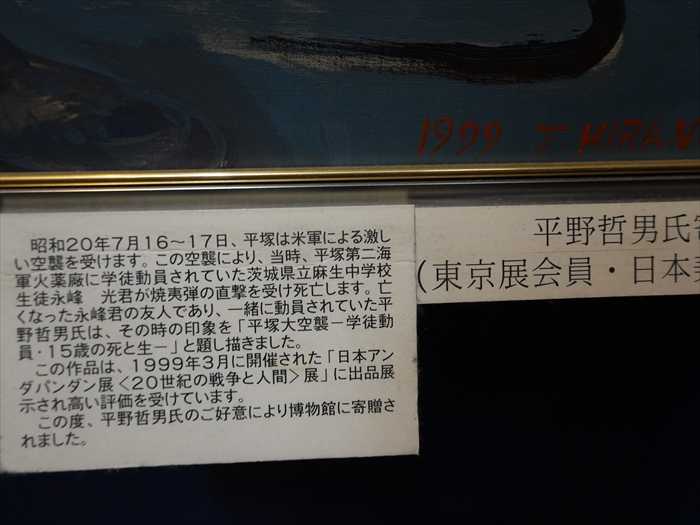

「平塚大空襲 ー学徒動員・十五歳の生と死ー」

茨城県立麻生中学校4年生で海軍火薬廠の動員学徒だった平野哲男さんが、

昭和20年(1945)7月16日の空襲を描いた絵です。

学友の永峰光さんが焼夷弾の直撃で亡くなりました。

下の2枚の絵は上の様に一枚の絵であったのだろうか。

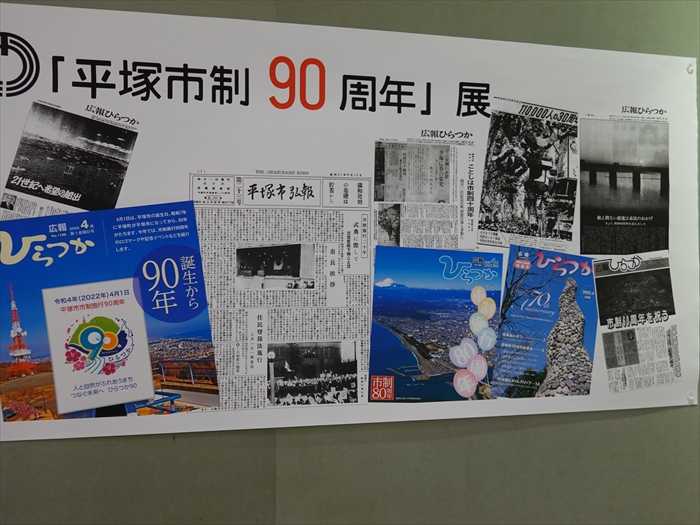

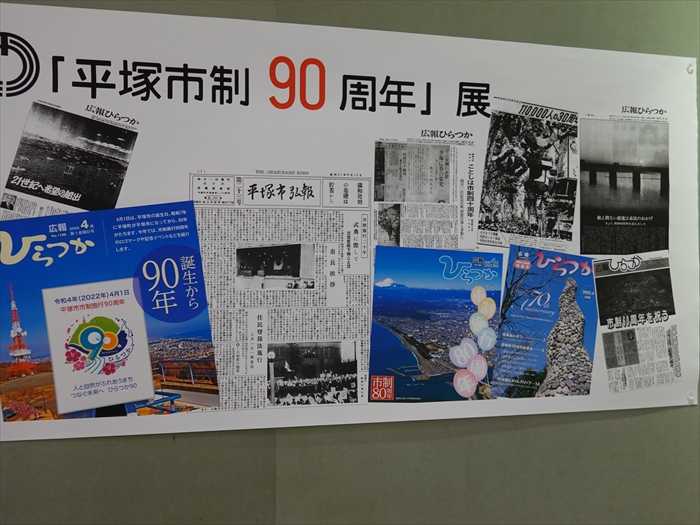

「平塚市制90周年」展 コーナー。

平塚市は、昭和7年(1932年)4月1日に市制を施行し、令和4年(2022年)4月1日に

市制施行90周年を迎えた と。

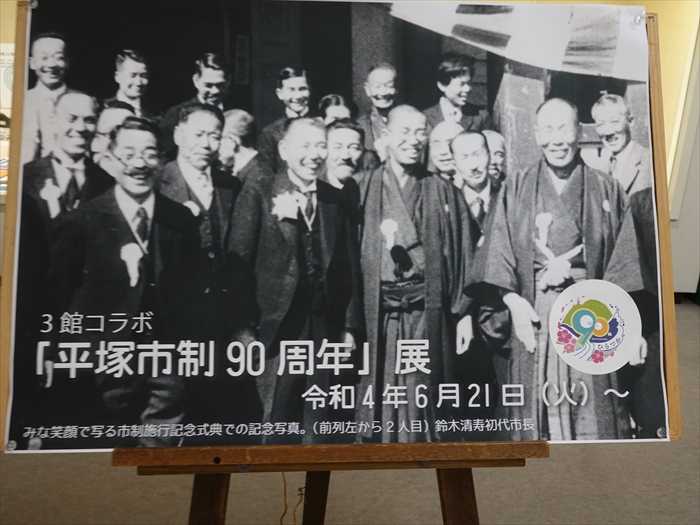

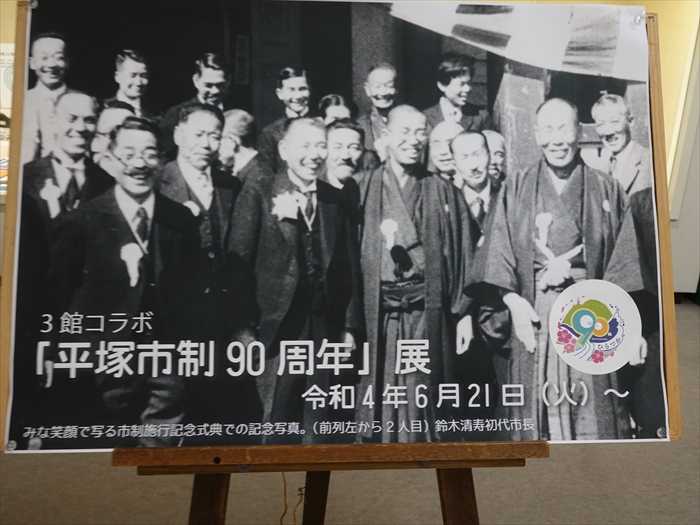

「平塚市制90周年」展。

「平塚市制90周年」展

令和4年6月21日(火)~

昭和 7 年(1932 年)市制祝賀式の記念写真 (初代平塚市長 鈴木清寿氏、前列左から 2 人目)

「新興大平塚全圖」

須馬町との合併により新たな「平塚町」となった と。

須馬町(すばまち)は、神奈川県中郡に存在した町。

市政90周年を迎えた平塚市の人口推移案内や歴史資料が展示されていた。

「昭和のくらし」コーナー。

「博物館の「平塚の空襲と戦災を記録する会」では、1989年から昭和期の平塚について、特に

戦時下の平塚と平塚大空襲に的を絞って調査を続けてきました。その結果、当時の平塚は

第二海軍火薬廠などの大規模な軍需工場をはじめ、中小の軍需工場が多く存在した、県下でも

有数の軍需工業都市であったことがわかりました。

平塚市は、昭和20年(1945)7月16日から17日の未明にかけ、米軍のB29爆撃機132 機による

大規模攻撃を受けます。このとき、B 29から投下された焼夷弾は44万本を超え、一夜の投弾数

としては全国で二番目といわれます。

ここでは戦時下の平塚と平塚空襲の実像を、市域に残る戦中・戦後の資料から紹介して、

平和の尊さや平塚の近現代史を明らかにしています。」と。

「昭和のくらし

昭和の元号は、国際協調と世界平和を願って制定されたものです。しかし、現実は、国際的孤立と

戦争への道を当初から歩むものでした。初期の世界恐慌に端を発し、日本国内の経済活動は急激な

低落状況になります。これを打開するため、軍需主義が強化され、戦時体制が恒常化されます。

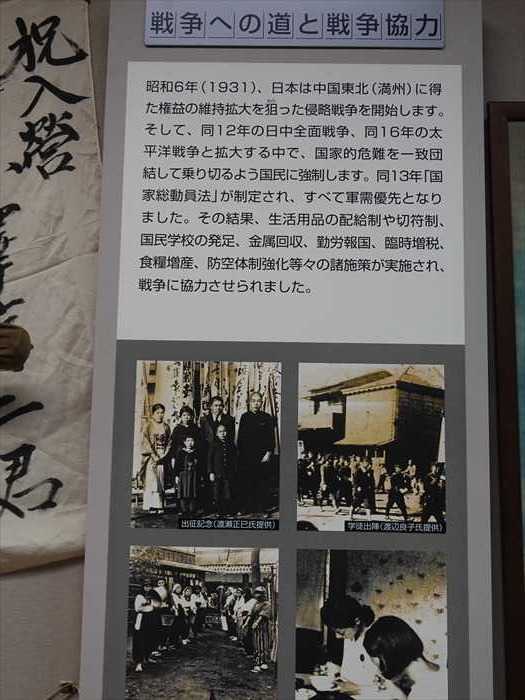

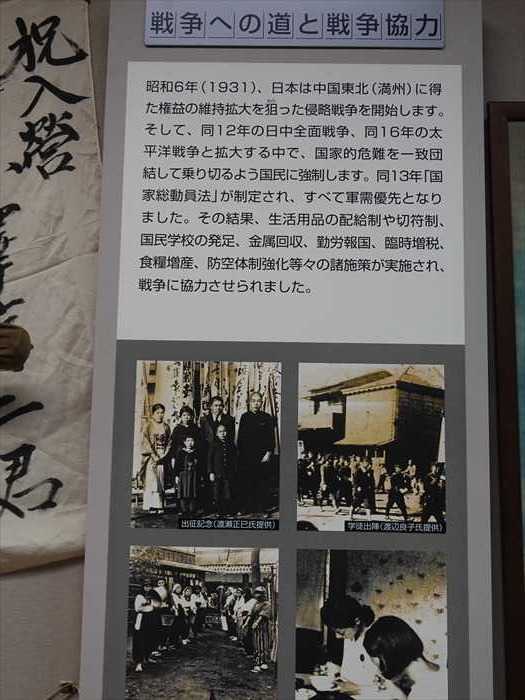

「戦争への道と戦争協力」

「平塚大空襲」。

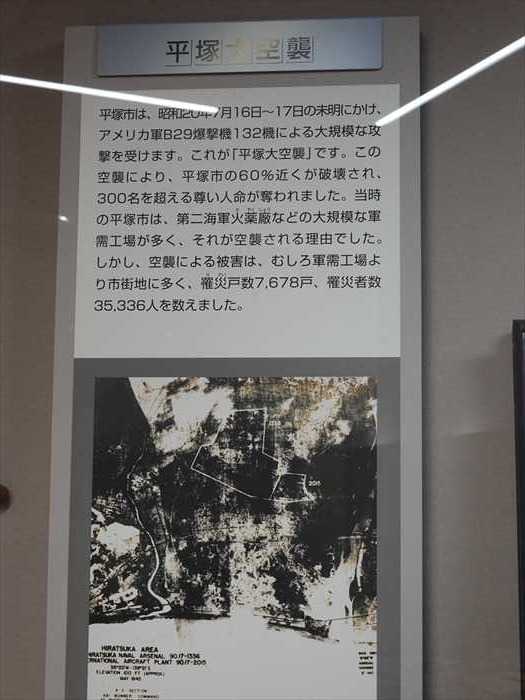

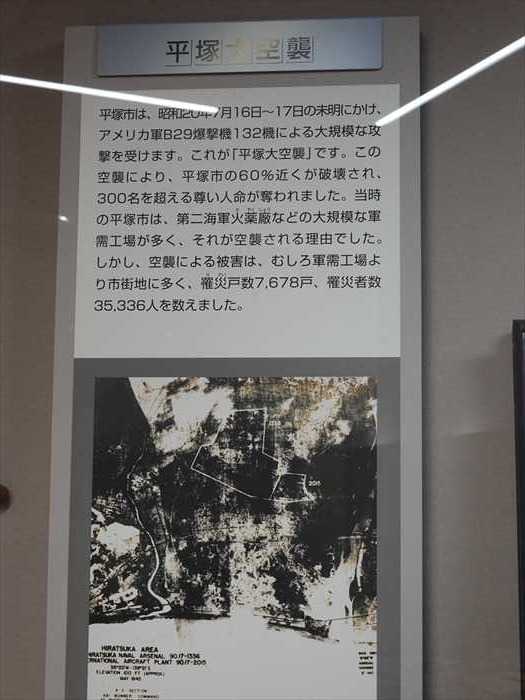

「平塚市は、昭和20年7月16日〜17日の未明にかけ、アメリカ軍B29爆撃機132機による

大規模な攻撃を受けます。これが「平塚大空襲」です。この空襲により、平塚市の60%近くが

破壊され、300名を超える尊い人命が奪われました。また、空襲による被害は、軍需工場より

市街地に多く、罹災戸数7,678戸、罹災者数35,336人を数えました」。

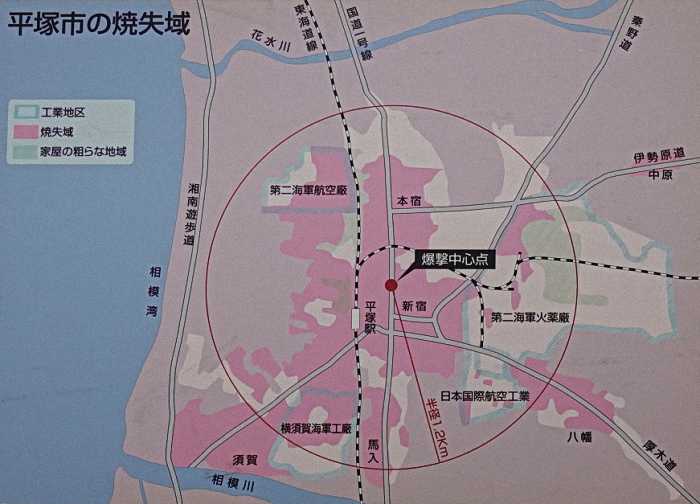

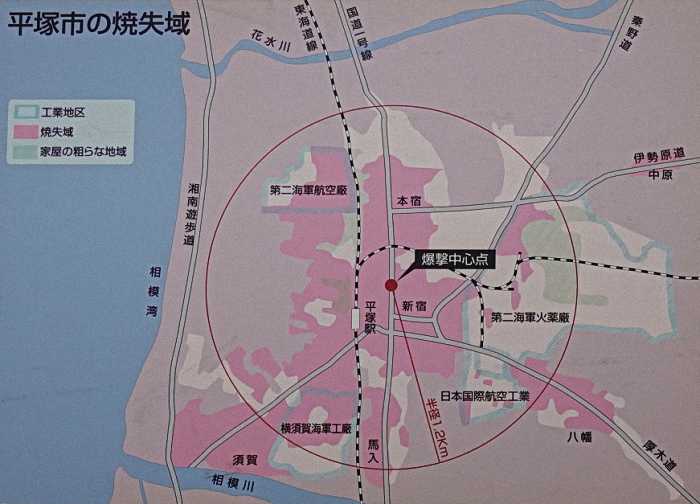

「空襲による平塚市の焼失図」。

グアムから伊豆大島の上空を通過し平塚を空襲したB29。

平塚市の焼失域。

爆撃中心点:現まちかど広場付近( 神奈川県平塚市紅谷町12−30 )

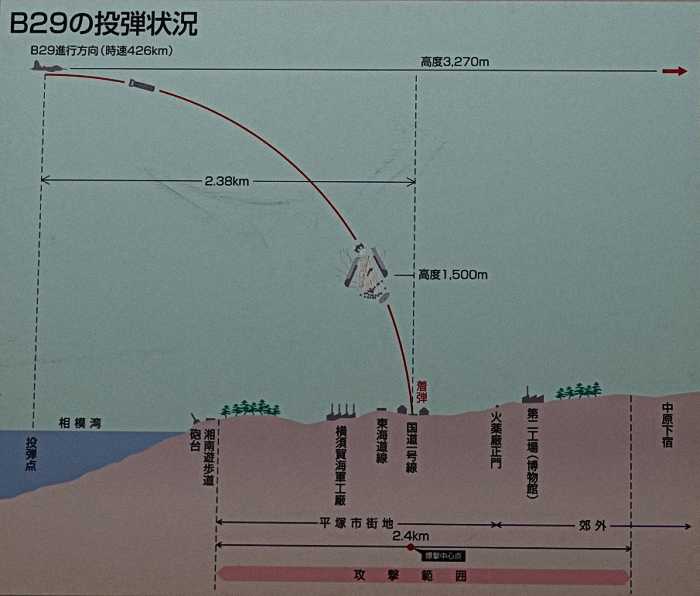

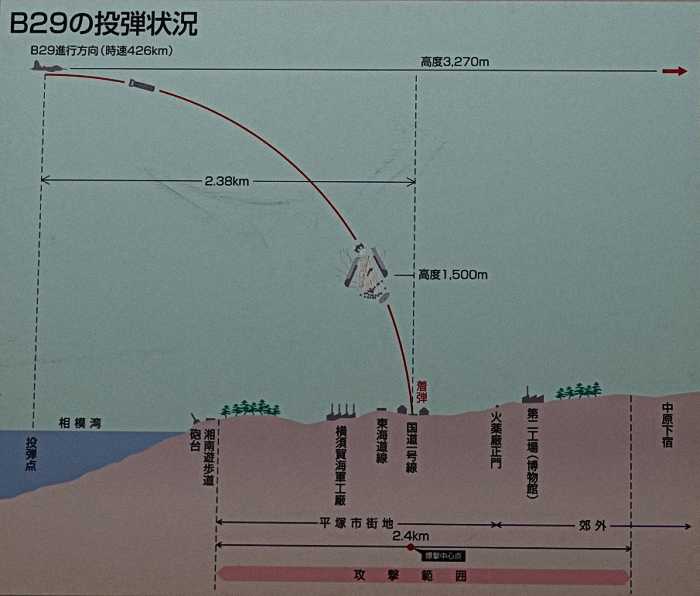

B29の投弾状況。

大島上空を高度3270mで平塚に向かって北に飛行し、小型焼夷弾を投下開始。

小型焼夷弾は、M50といわれるテルミット・マグネシュウム焼夷弾で1 1 0本結束された

M 1 7集束弾として投下され、3.3m2あたり1 .6発が落下するよう計算されていた のだと。

「焼夷弾」。

「平塚の空襲で投下された爆弾は、その数447,716本、総重量1 , 162.5トンで、大型油脂

焼夷爆弾と小型焼夷弾のニ種類でした。特に、小型焼夷弾は、M50といわれるテルミット・

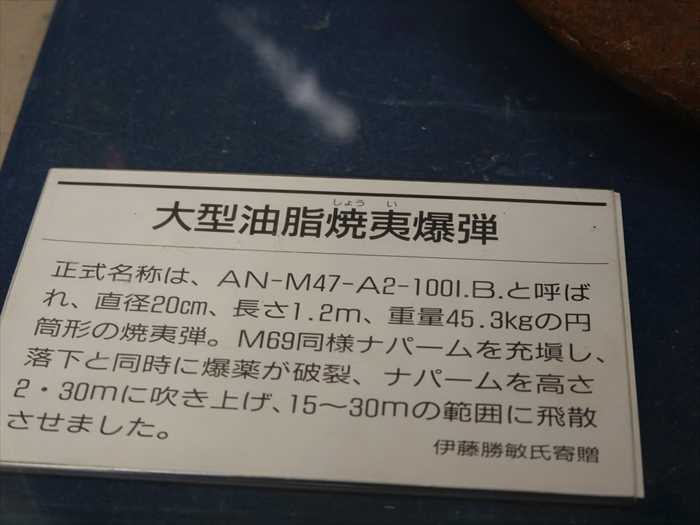

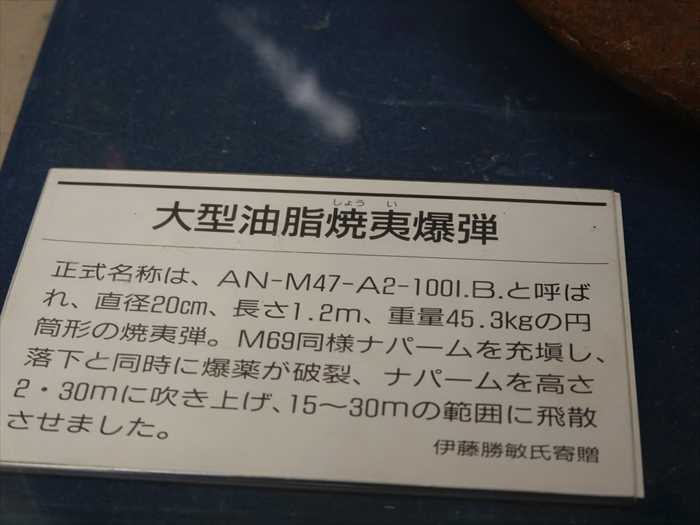

「大型油脂焼夷爆弾」。

「大型油脂焼夷爆弾

「B29爆撃機」。

「B29爆撃機

昭和19年(1944)、サイバン島やグアム島が陥落すると、アメリカ軍による日本本土への本格的な

空襲が始まり、平塚など主要な軍需都市がその目標になりました。対日戦の専用機として開発

されたB29爆撃機は、「超空の要塞」といわれ、マリアナ基地から発進するB29は、ほぼ

日本全土をその爆撃範囲とすることができました。

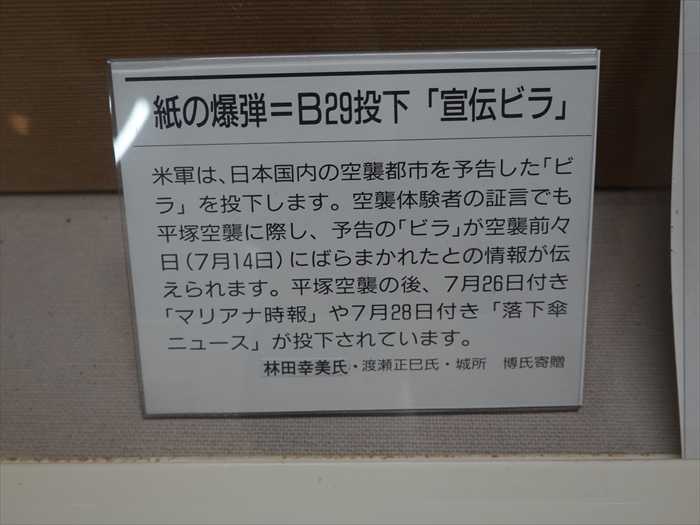

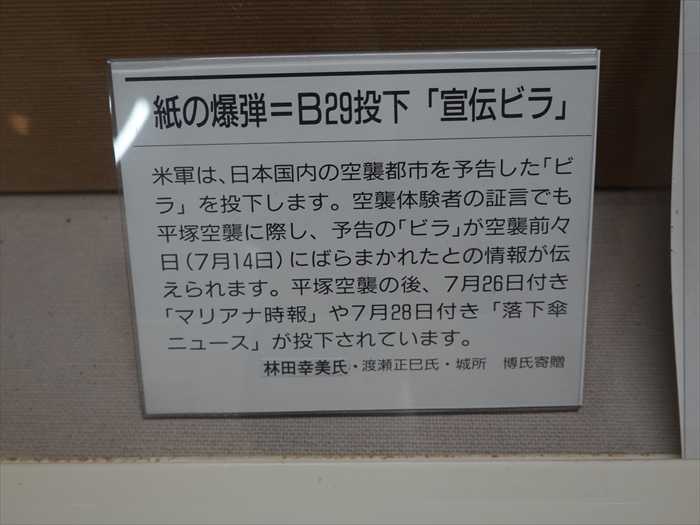

「紙の爆弾= B29投下「宣伝ビラ」

「平塚大空襲

所要時間:グアムから平塚 1番機の所要時間

「●撮影された平塚の惨状

「描かれた空襲

そして次に2階展示室を訪ねた。

テーマ:地域を探る

相模川流域の自然や生活に関わるいろいろな情報について、実物資料を中心に展示しました。

流域の自然と文化をより深く理解し、過去の情報から現在や未来も見つめるように展示が

構成されています。

「失われるもの」

私たちの周りに存在したもので整備、開発、新設などの過程で「失われたもの」が

たくさんあります。整備、開発、新設により私たちの身のまわりは確かに豊かになり、

暮しやすくなったといえます。

この二、三十年の間に、私たちの身の周りは海で、山で、川で、街でそして田園で

大きく変りました。今後もそうした変化を見守り、失ってはならないものを大切にして

いかなければなりません。

・平塚海岸の変化

・街の変化

・田園風景の変化

・相模川の変化

・丘陵地の変化

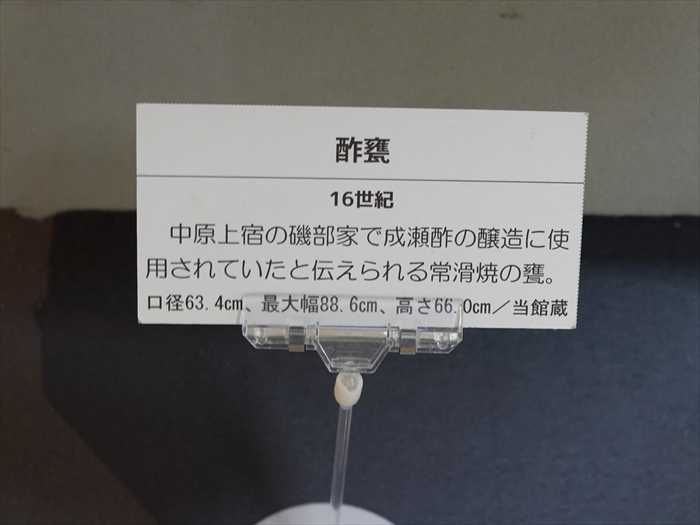

巨大な「酢甕(すかめ)」。

「酢甕 16世紀

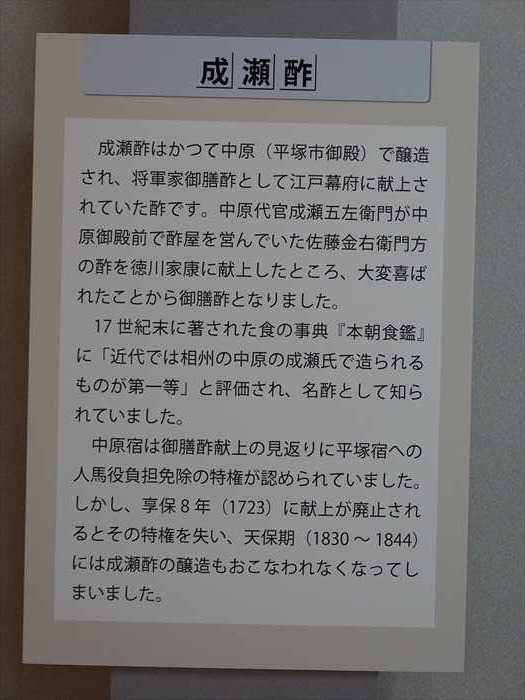

「成瀬酢

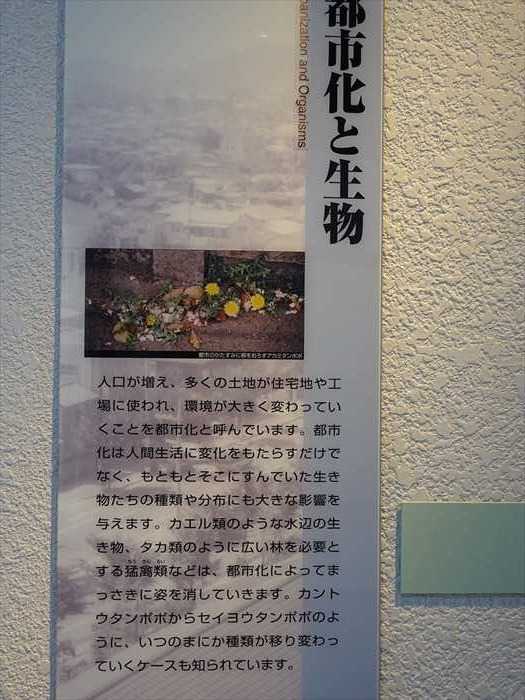

「都市化と生物

「平塚市の土地利用」。

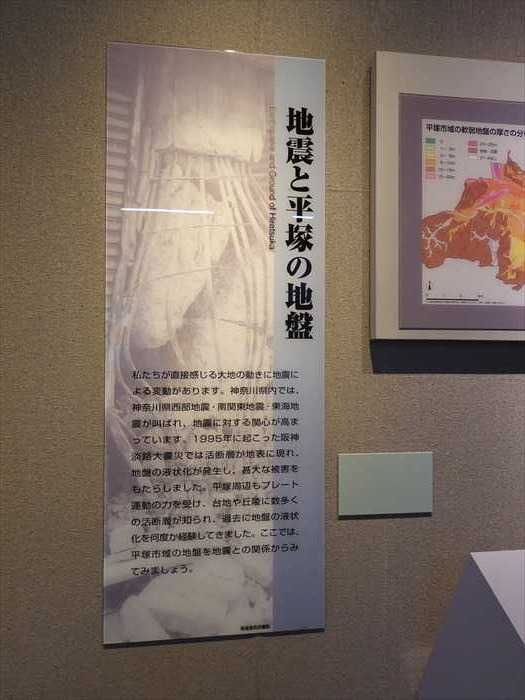

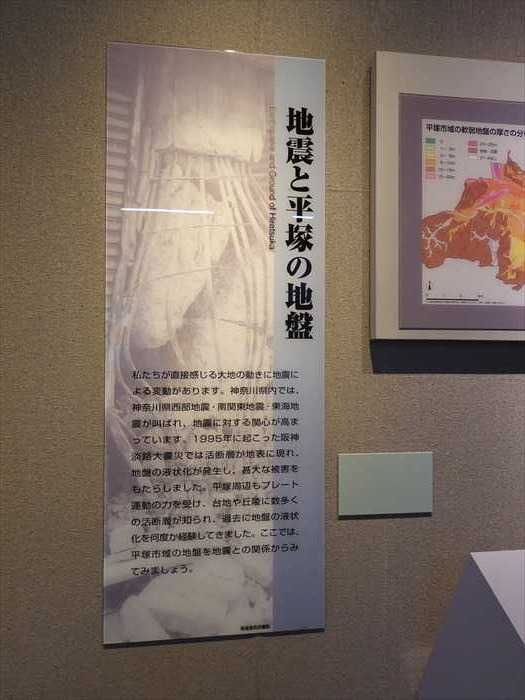

「地震と平塚の地盤

「平塚の地形と地盤」。

・平塚市域の軟弱地盤の厚さの分布(左)

・平塚市域の地形分類図(右)

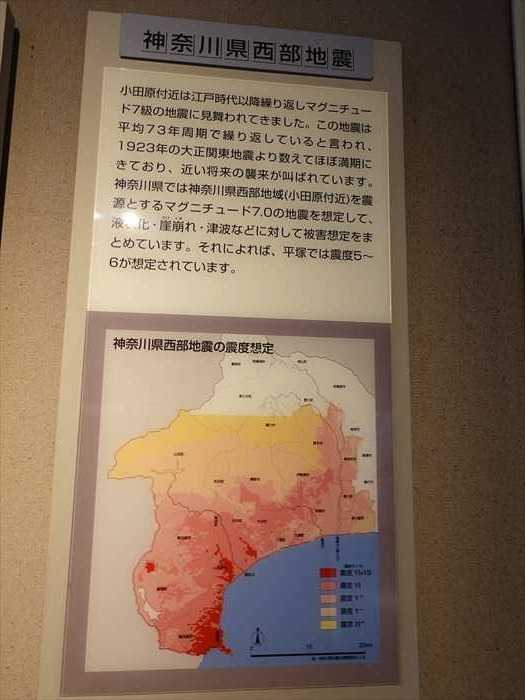

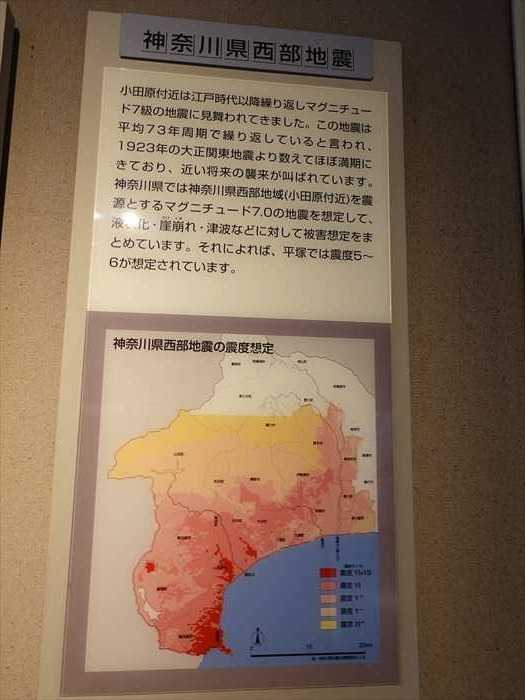

「南関東地震」と「神奈川県西部地震」。

「南関東地震

「神奈川県西部地震

小田原付近は江戸時代以降繰り返しマグニチュード7級の地震に見舞われて来ました。

この地震は平均73年周期で繰り返していると言われ、1923年の大正関東地震より数えて

ほぼ満期にきており、近い将来の襲来が叫ばれています。

神奈川県下では、神奈川県西部地域(小田原付近)を震源とするマグにチュード7.0の地震を

想定して、液状化、崖崩れ、津波などに対して被害想定をまとめています。

それによれば、平塚では震度5~6が想定されます。」

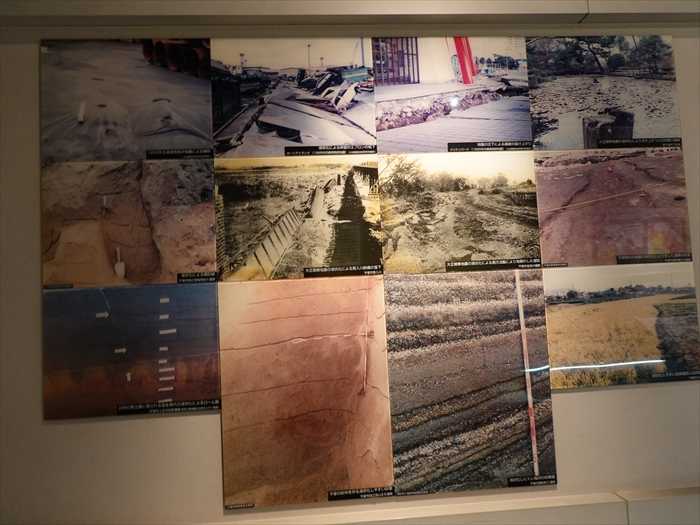

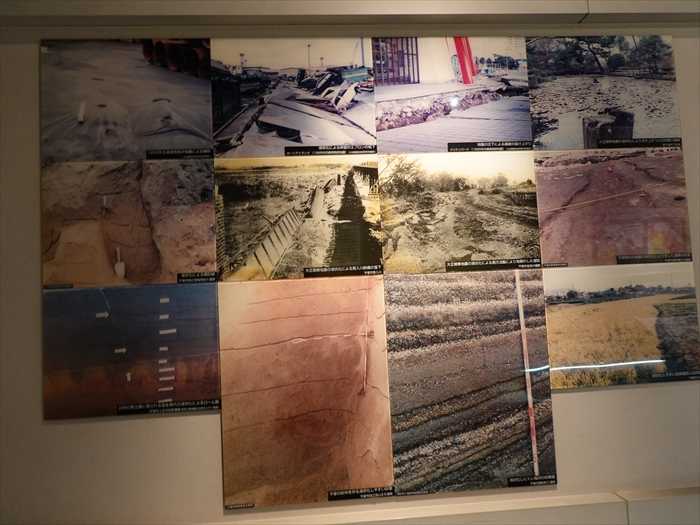

液状化現象の写真。

多くの石仏が並ぶ。

石仏の代表格は地蔵、道祖神、庚申塔。

ふくよかに彫ってあり龍前院型の猿像に似ている。 緻密に彫られている貴重な庚申塔。

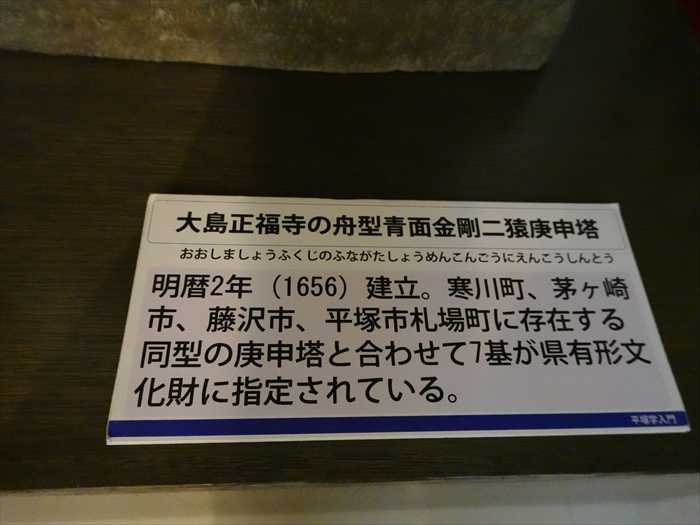

「大島正福寺の舟型青面金剛ニ猿庚申塔」。

四臂青面金剛像・二猿像。

塔高82cm(台座を除く) 塔幅45cm 塔奥行24cm。

60日に1回の庚申(かのえさる)の夜に眠ると、寿命が縮まるという民間信仰があった。

そこで徹夜で語り合って酒食を共にする庚申講が盛んに開かれていた。

その信仰に基づいて建てられたのが庚申塔。

この石塔は、明暦2年(1656)霜月の紀年銘をもつ光背型塔で、刻像は四臂青面金剛と二猿で、

青面金剛の四臂の持物は右上手に剣、右下手に宝棒、左上手に三叉戟、左下手に索を持ち、

頭には三股冠とともに怒髪様のものを刻む。二猿は両膝を立てて正面を向いて座り、

左右の猿とも手を膝の上におく。刻銘は光背正面の左右にあって、明暦2年霜月の紀年銘と

「相州大島郷為寒念仏供□造立為浮図一基者也」の銘がある。

このことから、寒念仏供養の為に造立されたと考えられる。

同じ形式の石塔は、全部で7基あり、市内長楽寺、寒川町下大曲神社、茅ヶ崎市八幡大神、

金山神社、神明宮、藤沢市御嶽大神に残っている。

(塔身正面) 相州大島郷為寒念仏供□造立為浮図一基者也

明暦二年丙申霜月吉日

「大島正福寺の舟型青面金剛ニ猿庚申塔

社の中に鎮座する「双体道祖神」。

「講の集い」

講とは、元々仏典を講義する会という意味でしたが、やがてある特定の神仏を信仰する組織や、

経済的な互助組織をも指して呼ぶようになりました。

稲荷講は2月初午や2月 11 日に、講中で祀る稲荷や本家の稲荷へ、藁のツトッコに入れた

赤いご飯や、油揚げ、尾頭つきの魚を供え、ヤドへ集まりご馳走を食べて過ごします。

念仏講には月並み念仏と法要の念仏があり、月並み念仏は毎月1回、日を定めてヤドで念仏を

唱えます。地蔵和讃や御詠歌を唱える所もあります。法要の念仏は、お通夜に枕念仏をあげ、

四十九日、一周忌、三回忌などに招かれてお念仏をあげます。」

「講のつどい

「社寺参拝

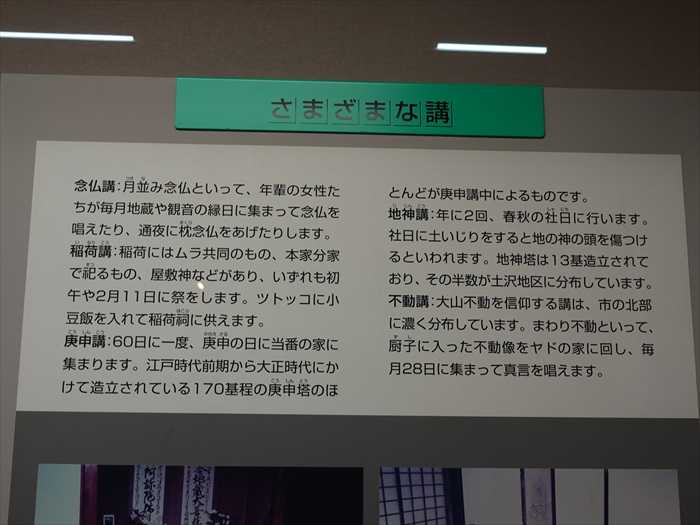

「さまざまな講」。

「さまざまな講

「鉦(かね)と鐘木

野辺送りにも叩いた鉦で、裏面に「大極上 七寸 重目上等」と刻んである。」

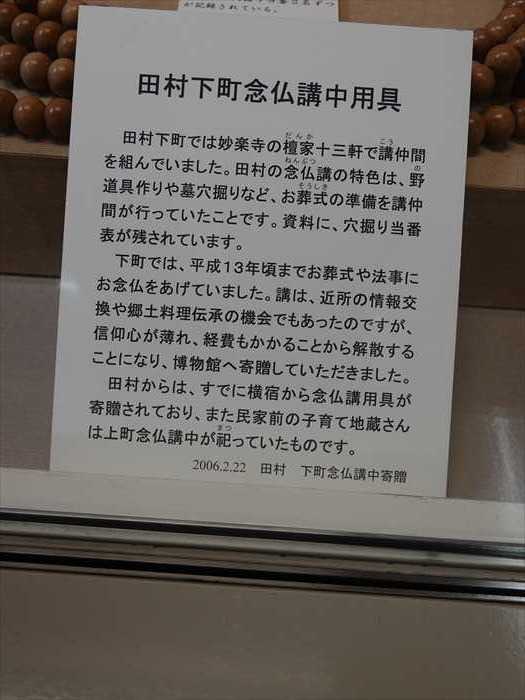

「田村下町念仏講中用具

田村下町では妙楽寺の檀家十三軒で講仲間を組んでいました。田村の念仏講の特色は、

野道具作りや墓穴掘りなど、お葬式の準備を講仲間が行っていたことです。資料に、

穴掘り当番表が残されています。

「不動明王像(田村上町不動講)」。

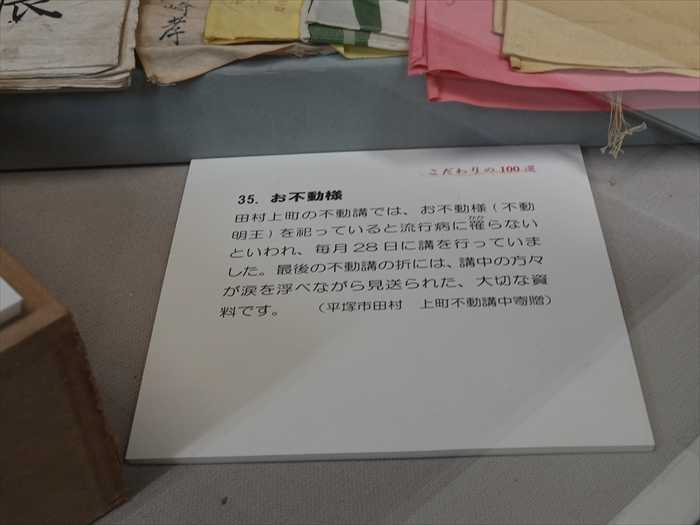

「お不動様

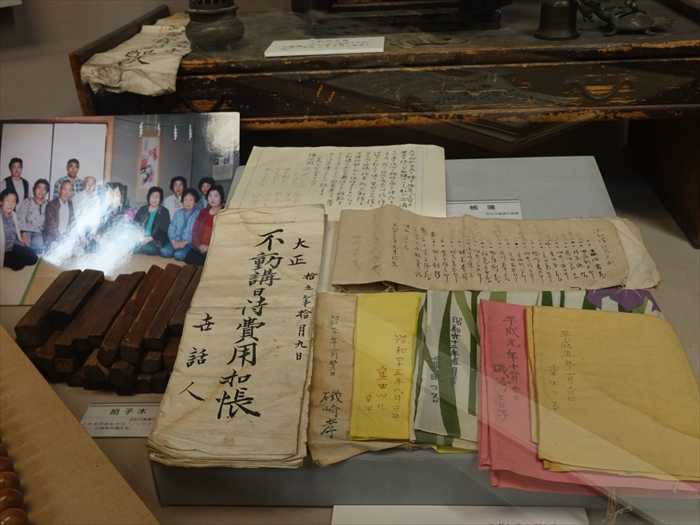

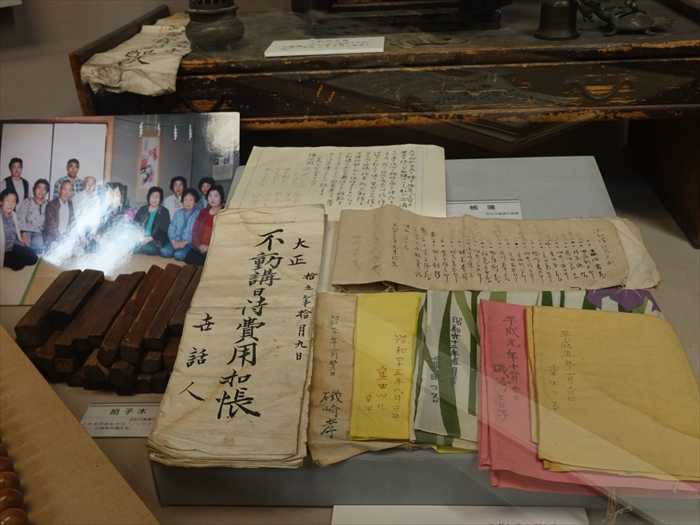

拍子木、不動講日待費用扣帳。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

シンボルマークは、「人と相模川と相模平野と博物館」を表現しているとのこと。

「平塚大空襲 ー学徒動員・十五歳の生と死ー」

茨城県立麻生中学校4年生で海軍火薬廠の動員学徒だった平野哲男さんが、

昭和20年(1945)7月16日の空襲を描いた絵です。

学友の永峰光さんが焼夷弾の直撃で亡くなりました。

下の2枚の絵は上の様に一枚の絵であったのだろうか。

「昭和20年7月16 ~ 17日、平塚は米軍による激しい空襲を受けます。この空襲により、当時、

平塚第ニ海軍火薬廠に学徒動員されていた茨城県立麻生中学校生徒永峰光君が焼夷弾の直撃を

受け死亡します。亡くなった永峰君の友人であり、一緒に動員されていた平野哲男氏は、

その時の印象を「平塚大空襲一学徒動員・1 5歳の死と生ー」と題し描きました。

平塚第ニ海軍火薬廠に学徒動員されていた茨城県立麻生中学校生徒永峰光君が焼夷弾の直撃を

受け死亡します。亡くなった永峰君の友人であり、一緒に動員されていた平野哲男氏は、

その時の印象を「平塚大空襲一学徒動員・1 5歳の死と生ー」と題し描きました。

この作品は、1999年3月に開催された「日本アンダバンダン展〈20世紀の戦争と人間〉展」に

出品展示され高い評価を受けています。

出品展示され高い評価を受けています。

この度、平野哲男氏のご好意により博物館に寄贈されました。」

「平塚市制90周年」展 コーナー。

平塚市は、昭和7年(1932年)4月1日に市制を施行し、令和4年(2022年)4月1日に

市制施行90周年を迎えた と。

「平塚市制90周年」展。

「平塚市制90周年」展

令和4年6月21日(火)~

昭和 7 年(1932 年)市制祝賀式の記念写真 (初代平塚市長 鈴木清寿氏、前列左から 2 人目)

「新興大平塚全圖」

須馬町との合併により新たな「平塚町」となった と。

須馬町(すばまち)は、神奈川県中郡に存在した町。

町名の由来

旧村名の須賀、馬入からの合成地名。

沿革

1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、須賀村、馬入村が合併して

大住郡須馬村が発足。

大住郡須馬村が発足。

1896年(明治29年)3月26日 - 郡制の施行のため大住郡が淘綾郡と統合され、

所属郡が中郡に変更。

所属郡が中郡に変更。

1927年(昭和2年)1月1日 - 町制施行。

1929年(昭和4年)4月1日 - 平塚町に編入。同日須馬町廃止。

市政90周年を迎えた平塚市の人口推移案内や歴史資料が展示されていた。

「昭和のくらし」コーナー。

「博物館の「平塚の空襲と戦災を記録する会」では、1989年から昭和期の平塚について、特に

戦時下の平塚と平塚大空襲に的を絞って調査を続けてきました。その結果、当時の平塚は

第二海軍火薬廠などの大規模な軍需工場をはじめ、中小の軍需工場が多く存在した、県下でも

有数の軍需工業都市であったことがわかりました。

平塚市は、昭和20年(1945)7月16日から17日の未明にかけ、米軍のB29爆撃機132 機による

大規模攻撃を受けます。このとき、B 29から投下された焼夷弾は44万本を超え、一夜の投弾数

としては全国で二番目といわれます。

ここでは戦時下の平塚と平塚空襲の実像を、市域に残る戦中・戦後の資料から紹介して、

平和の尊さや平塚の近現代史を明らかにしています。」と。

「昭和のくらし

昭和の元号は、国際協調と世界平和を願って制定されたものです。しかし、現実は、国際的孤立と

戦争への道を当初から歩むものでした。初期の世界恐慌に端を発し、日本国内の経済活動は急激な

低落状況になります。これを打開するため、軍需主義が強化され、戦時体制が恒常化されます。

個人の生活は全体主義思想の中に押し込められ、戦争への協力を強いられました。戦後は、経済の

立ち直りにあわせ、技術新が進み、くらしが豊かになります。しかし、環境を巡る多くの問題が

新たに現れています。」

「軍都への道

立ち直りにあわせ、技術新が進み、くらしが豊かになります。しかし、環境を巡る多くの問題が

新たに現れています。」

「軍都への道

平塚への軍需工場の進出は、大正8年(1919)の海軍火薬廠の開設に始まります。その後、大正12年

には、海軍技術研究所研究部が開設。そして、戦争の激化にともない昭和12年(1937)に

日本航空工業(日本国際航空工業)、同16年に横須賀海軍工廠造兵部工場、同17年に横須賀海軍工廠

には、海軍技術研究所研究部が開設。そして、戦争の激化にともない昭和12年(1937)に

日本航空工業(日本国際航空工業)、同16年に横須賀海軍工廠造兵部工場、同17年に横須賀海軍工廠

造機部工場と第ニ海軍航空廠が開設されました。また、民間軍需工場には、二荒航空工業や

近江航空工業もあり、海車兵器工場や航空技術開発の研究と工場が集中する都市に発展しました。」

近江航空工業もあり、海車兵器工場や航空技術開発の研究と工場が集中する都市に発展しました。」

「戦争への道と戦争協力」

「昭和6年(1931)、日本は中国東北(満州)に得た権益の維持拡大を狙った侵略戦争を開始します。

そして、同12年の日中全面戦争、同16年の太平洋戦争と拡大する中で、国家的危難を一致団結

して乗り切るよう国民に強制します。同13年「国家総動員法」が制定され、すべて軍需優先となり

して乗り切るよう国民に強制します。同13年「国家総動員法」が制定され、すべて軍需優先となり

ました。その結果、生活用品の配給制や切符制、国民学校の発足、金属回収、勤労報国、臨時増税

食糧増産、防空体制強化等々の諸施策が実施され、戦争に協力させられました。」

「平塚大空襲」。

「平塚市は、昭和20年7月16日〜17日の未明にかけ、アメリカ軍B29爆撃機132機による

大規模な攻撃を受けます。これが「平塚大空襲」です。この空襲により、平塚市の60%近くが

破壊され、300名を超える尊い人命が奪われました。また、空襲による被害は、軍需工場より

市街地に多く、罹災戸数7,678戸、罹災者数35,336人を数えました」。

「空襲による平塚市の焼失図」。

グアムから伊豆大島の上空を通過し平塚を空襲したB29。

平塚市の焼失域。

爆撃中心点:現まちかど広場付近( 神奈川県平塚市紅谷町12−30 )

B29の投弾状況。

大島上空を高度3270mで平塚に向かって北に飛行し、小型焼夷弾を投下開始。

小型焼夷弾は、M50といわれるテルミット・マグネシュウム焼夷弾で1 1 0本結束された

M 1 7集束弾として投下され、3.3m2あたり1 .6発が落下するよう計算されていた のだと。

「焼夷弾」。

「平塚の空襲で投下された爆弾は、その数447,716本、総重量1 , 162.5トンで、大型油脂

焼夷爆弾と小型焼夷弾のニ種類でした。特に、小型焼夷弾は、M50といわれるテルミット・

マグネシュウム焼夷弾で1 1 0本結束されたM 1 7集束弾として投下され、3.3m2あたり1 .6発が

落下するよう計算されていました。当市に対する焼夷弾の投下数は、全国の空襲の中で一・ニを

争うものでした。このことから小都市平塚の空襲が、いかに激かったが理解できます。」

落下するよう計算されていました。当市に対する焼夷弾の投下数は、全国の空襲の中で一・ニを

争うものでした。このことから小都市平塚の空襲が、いかに激かったが理解できます。」

「大型油脂焼夷爆弾」。

「大型油脂焼夷爆弾

正式名称は、ANーM47ーA2ー1OOI. B.と呼ばれ、直系20cm、長さ1 .2m、重量45 .3kgの

円筒形の焼夷弾。M69同様ナパームを充填し、落下と同時に爆薬が破裂、ナパームを高さ

2・30mに吹き上げ、15 ~ 30mの範囲に飛散させました。」

円筒形の焼夷弾。M69同様ナパームを充填し、落下と同時に爆薬が破裂、ナパームを高さ

2・30mに吹き上げ、15 ~ 30mの範囲に飛散させました。」

「B29爆撃機」。

「B29爆撃機

昭和19年(1944)、サイバン島やグアム島が陥落すると、アメリカ軍による日本本土への本格的な

空襲が始まり、平塚など主要な軍需都市がその目標になりました。対日戦の専用機として開発

されたB29爆撃機は、「超空の要塞」といわれ、マリアナ基地から発進するB29は、ほぼ

日本全土をその爆撃範囲とすることができました。

日本を空襲したB29は、延べにすると27,OOO機以上、約16万トンに及ぶ爆弾・焼夷弾を日本の

各都市に投下しました。」

各都市に投下しました。」

「紙の爆弾= B29投下「宣伝ビラ」

米軍は、日本国内の空襲都市を予告した「ビラ」を投下します。空襲体験者の証言でも

平塚空襲に際し、予告の「ビラ」が空襲前々日(7月14日)にばらまかれたとの情報が伝え

られます。平塚空襲の後、7月26日付き「マリアナ時報」や7月28日付き「落下傘ニュース」が

投下されています。」

平塚空襲に際し、予告の「ビラ」が空襲前々日(7月14日)にばらまかれたとの情報が伝え

られます。平塚空襲の後、7月26日付き「マリアナ時報」や7月28日付き「落下傘ニュース」が

投下されています。」

「平塚大空襲

平塚市は、昭和20年7月16日~ 17日の未明にかけ、アメリカ軍B29爆撃機132機による大規模な

攻撃を受けます。これが「平塚大空襲」です。この空襲により、平塚市の60 %近くが破壊され、

攻撃を受けます。これが「平塚大空襲」です。この空襲により、平塚市の60 %近くが破壊され、

300名を超える尊い人命が奪われました。当時の平塚市は、第ニ海軍火薬廠などの大規模な

軍需工場が多く、それが空襲される理由でした。

軍需工場が多く、それが空襲される理由でした。

しかし、空襲による被害は、むしろ軍需工場より市街地に多く、罹災戸数7,678戸、罹災者数

35,336人を数えました。」

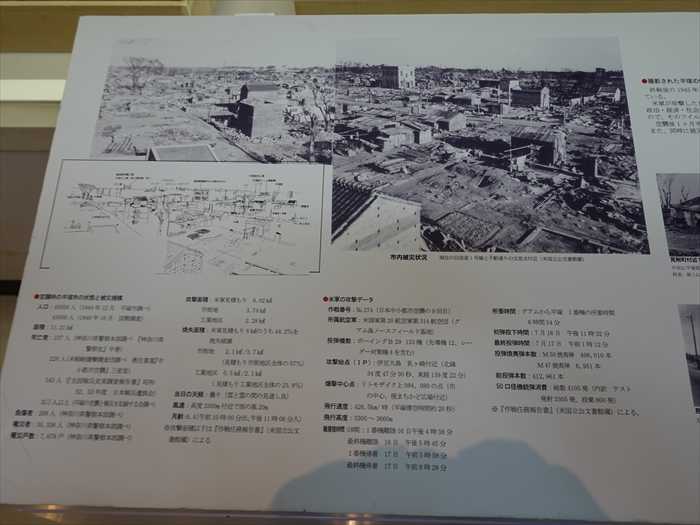

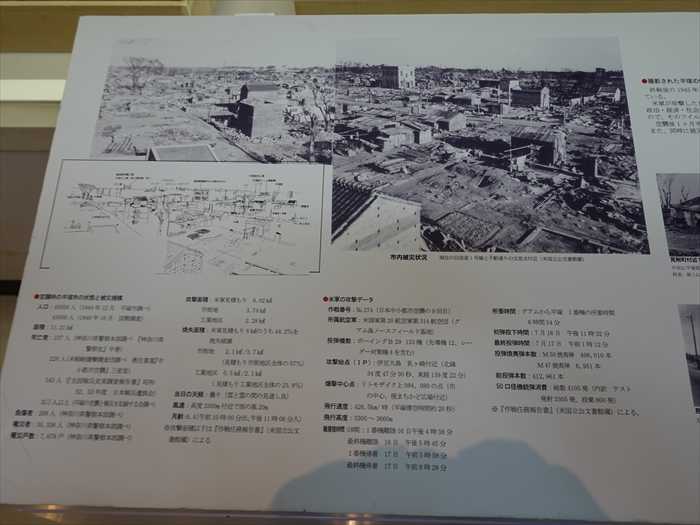

市内被災状況

現在の旧国道1号線と不動通りの交差点付近(米国立公文書館蔵)

●空襲時の平塚市の被災状況

人口:45050人(1944年12月 平塚市調べ)

人口:43000人(1940年10月 国勢調査)

面積:11.21km2

死亡者:237人(神奈川県警察本部調べ『神奈川県警察史』中巻)

228人(米戦略爆撃調査団調べ 奥住喜重『中小都市空襲』三省堂)

343人(『全国戦災史実調査報告書』昭和52,53年度 日本戦災遺族会)

363人(平塚の空襲と戦災を記録する会調べ)

負傷者:268人(神奈川県警察本部調べ)

罹災者:35,336人(神奈川県警察本部調べ)

罹災戸数:7,678戸(神奈川県警察本部調べ)

攻撃面積:米軍見積もり 6.02km2

市街地 3.74km2

工業地帯 2.28km2

焼失面積:米軍見積もり6km2のうち44.2%を焼失破壊

市街地:2.1km2/3.7km2

人口:45050人(1944年12月 平塚市調べ)

人口:43000人(1940年10月 国勢調査)

面積:11.21km2

死亡者:237人(神奈川県警察本部調べ『神奈川県警察史』中巻)

228人(米戦略爆撃調査団調べ 奥住喜重『中小都市空襲』三省堂)

343人(『全国戦災史実調査報告書』昭和52,53年度 日本戦災遺族会)

363人(平塚の空襲と戦災を記録する会調べ)

負傷者:268人(神奈川県警察本部調べ)

罹災者:35,336人(神奈川県警察本部調べ)

罹災戸数:7,678戸(神奈川県警察本部調べ)

攻撃面積:米軍見積もり 6.02km2

市街地 3.74km2

工業地帯 2.28km2

焼失面積:米軍見積もり6km2のうち44.2%を焼失破壊

市街地:2.1km2/3.7km2

(見積もり市街地区全体の57 % )

工業地帯:0.5km2/2.1km2

工業地帯:0.5km2/2.1km2

(見積もりエ業地区全体の23.8 % )

当日の天候:曇り(雲と雲の筍の見通し良)

風速:高度3300m付近で西の風20m

月齢:6.4 (午前10時00分出、午後11時06分入)

※攻撃面積以下は『作業任務報告書』(米国立公文書館蔵)による

●米軍の攻撃データ

作戦番号:No. 274 (日本中小都市空襲のの9回目)

所属軍:米陸軍第20航空軍第314航空団(グアム島ノースフィールド基地)

投弾機数:ボーイングB29 133機(先導機12、レーダー対策機4を含む)

攻撃始点:伊豆大島 乳ヶ崎付近(北緯34度47分30秒、東経139度22分)

爆撃中心点:リトモザイク上084,080の点(市の中心、現まちかど広場付近)

飛行速度:426.5km /時(平塚滞空時間約20秒)

飛行高度:3300~ 3660m

離着陸時間(日本時間):1番機離陸16日午後4時38分

最終機離陸 16日午後5時45分

1番機帰着 17日午前5時58分

最終携帰着 17日午前8時28分

6時間54分

初弾投下時間:7月16日 午後11時32分

最終投弾時間:7月17日 午前1時12分

投弾焼夷弾本数:M50焼夷弾 406,010本

M47焼夷弾 6,951本

M47焼夷弾 6,951本

総投弾本数: 412,961本

50口径機銃弾消費:総数4105発(内訳 テスト発射3,305発、投棄800発)

※「作戦任務報告書』(米国立公文書館蔵)による。」

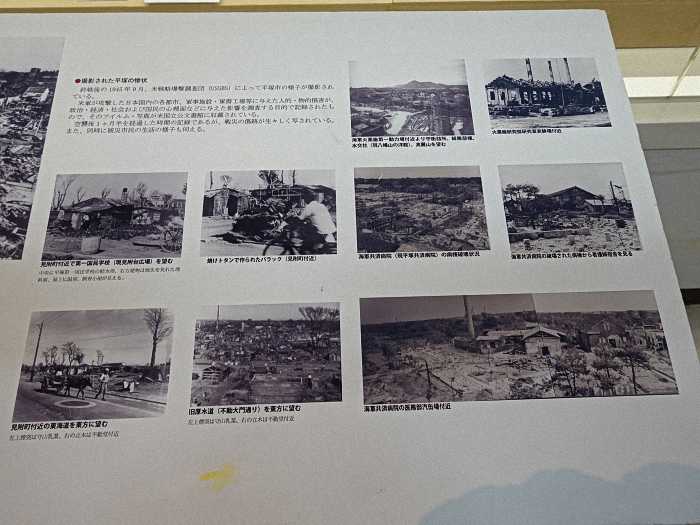

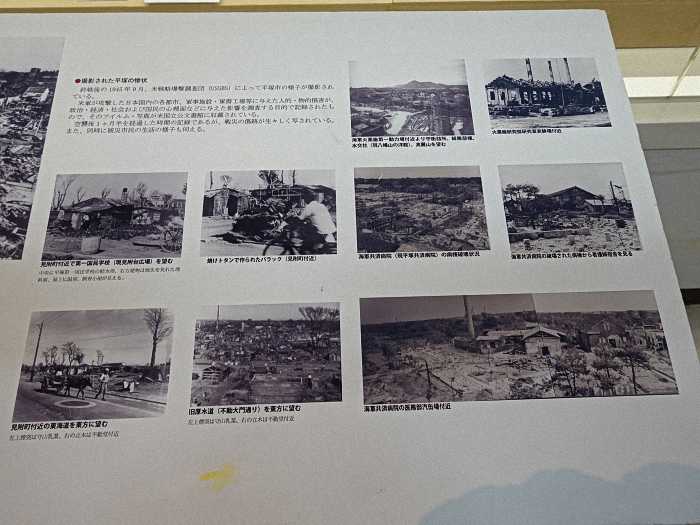

「●撮影された平塚の惨状

終戦後の1945年9月、米戦略爆撃調査団(USSBS)によって平塚市の様子が最影されている。

米軍が攻撃した日本国内の各都市、軍事施設・軍需工場等に与えた人的・物的損害が、

政治・経済・社会および国民の心理面などに与えた影響を調査する目的で記録されたもので、

そのフィルム・写真が米国立公文書館に収蔵されている。

空襲後1ヶ月半を経過した時期の記録であるが、戦災の傷跡が生々しく写されている。

また、同時に被災市民の生活の様子も伺える。」

被災した平塚の街並みと「描かれた空襲」。米軍が攻撃した日本国内の各都市、軍事施設・軍需工場等に与えた人的・物的損害が、

政治・経済・社会および国民の心理面などに与えた影響を調査する目的で記録されたもので、

そのフィルム・写真が米国立公文書館に収蔵されている。

空襲後1ヶ月半を経過した時期の記録であるが、戦災の傷跡が生々しく写されている。

また、同時に被災市民の生活の様子も伺える。」

「描かれた空襲

博物館には平塚空襲を体験された方から寄せられた空襲の様子を描いた絵が収蔵されている。

これらの絵は、言葉だけでは伝わらない空襲の様子や心象を視覚的に伝えてくれる。」

これらの絵は、言葉だけでは伝わらない空襲の様子や心象を視覚的に伝えてくれる。」

そして次に2階展示室を訪ねた。

テーマ:地域を探る

相模川流域の自然や生活に関わるいろいろな情報について、実物資料を中心に展示しました。

流域の自然と文化をより深く理解し、過去の情報から現在や未来も見つめるように展示が

構成されています。

「失われるもの」

私たちの周りに存在したもので整備、開発、新設などの過程で「失われたもの」が

たくさんあります。整備、開発、新設により私たちの身のまわりは確かに豊かになり、

暮しやすくなったといえます。

この二、三十年の間に、私たちの身の周りは海で、山で、川で、街でそして田園で

大きく変りました。今後もそうした変化を見守り、失ってはならないものを大切にして

いかなければなりません。

・平塚海岸の変化

・街の変化

・田園風景の変化

・相模川の変化

・丘陵地の変化

巨大な「酢甕(すかめ)」。

「酢甕 16世紀

中原上宿の磯部家で成瀬酢の醸造に使用されていたと伝えられる常滑焼の甕。

口径63.4cm、最大幅88.6cm、高さ66. 0cm /当館蔵」

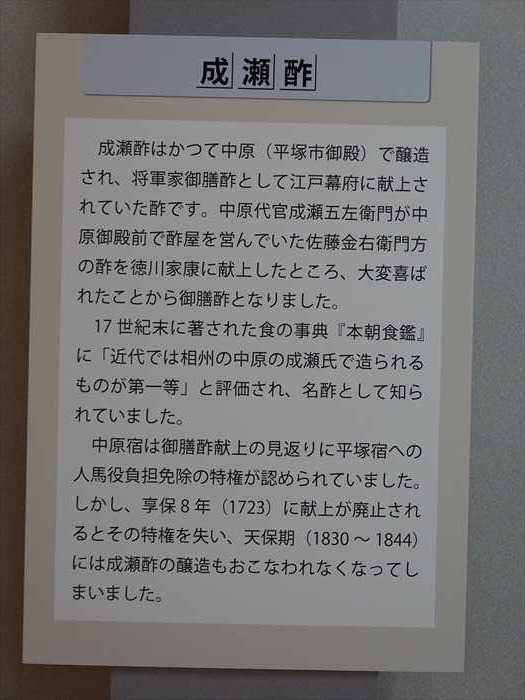

「成瀬酢

成瀬酢はかって中原(平塚市御殿)で醸造され、将軍家御膳酢として江戸幕府に献上されていた

酢です。中原代官成瀬五左衛門が中原御殿前で酢屋を営んでいた佐藤金右衛門方の酢を

徳川家康に献上したところ、大変喜ばれたことから御膳酢となリました。

酢です。中原代官成瀬五左衛門が中原御殿前で酢屋を営んでいた佐藤金右衛門方の酢を

徳川家康に献上したところ、大変喜ばれたことから御膳酢となリました。

17世紀末に著された食の事典『本朝食鑑』に「近代では相州の中原の成瀬氏で造られるものが

第一等」と評価され、名酢として知られていました。

第一等」と評価され、名酢として知られていました。

中原宿は御膳酢献上の見返りに平塚宿への人馬役負担免除の特権が認められていました。

しかし、享保8年(1723)にに献上が廃止されるとその特権を失い、天保期(1830~1844)には

成瀬酢の醸造もおこなわれなくなってしまいました。」

成瀬酢の醸造もおこなわれなくなってしまいました。」

「都市化と生物

人口が増え、多くの土地が住宅地や工場に使われ、環境が大きく変わっていくことを都市化と

呼んでいます。都市化は人間生活に変化をもたらすだけでなく、もともとそこにすんでいた

生き物たちの種類や分布にも大きな影響を与えます。カエル類のような水辺の生き物、タカ類の

ように広い林を必要とする猛禽類などは、都市化によってまっさきに姿を消していきます。

カントウタンポポからセイヨウタンポポのように、いつのまにか種類が移り変わっていく

ケースも知られています。」

呼んでいます。都市化は人間生活に変化をもたらすだけでなく、もともとそこにすんでいた

生き物たちの種類や分布にも大きな影響を与えます。カエル類のような水辺の生き物、タカ類の

ように広い林を必要とする猛禽類などは、都市化によってまっさきに姿を消していきます。

カントウタンポポからセイヨウタンポポのように、いつのまにか種類が移り変わっていく

ケースも知られています。」

「平塚市の土地利用」。

「地震と平塚の地盤

私たちが直接感じる大地の動きに地震による変動があります。神奈川県内では、神奈川県

西部地震・南関東地震・東海地震が叫ばれ、地震に対する関心が高まっています。

1995年に起こった阪神淡路大震災では活断層が地表に現れ、地盤の液状化が発生し、甚大な

被害をもたらしました。平塚周辺もプレート運動の力を受け、台地や丘陵に数多くの活断層が

知られ、過去に地盤の液状化を何度か経験してきました。ここでは、平塚市域の地盤を地震との

関係からみてみましょう。」

西部地震・南関東地震・東海地震が叫ばれ、地震に対する関心が高まっています。

1995年に起こった阪神淡路大震災では活断層が地表に現れ、地盤の液状化が発生し、甚大な

被害をもたらしました。平塚周辺もプレート運動の力を受け、台地や丘陵に数多くの活断層が

知られ、過去に地盤の液状化を何度か経験してきました。ここでは、平塚市域の地盤を地震との

関係からみてみましょう。」

「平塚の地形と地盤」。

・平塚市域の軟弱地盤の厚さの分布(左)

・平塚市域の地形分類図(右)

平塚の平野は大きく真土以南に広がる砂州砂丘地帯、相模川や金目川沿いに広がる自然堤防と

後背湿地地帯、谷沿いに分布する谷底平野などに分けられます。地表の地形の違いは表層の地盤が

異なっていることを示しています。砂州砂丘地帯では砂地盤が厚いのに対し、後背湿地や谷底平野

では泥地盤が厚くなります。泥地盤は水分を多量に含み軟弱地盤となります。」

後背湿地地帯、谷沿いに分布する谷底平野などに分けられます。地表の地形の違いは表層の地盤が

異なっていることを示しています。砂州砂丘地帯では砂地盤が厚いのに対し、後背湿地や谷底平野

では泥地盤が厚くなります。泥地盤は水分を多量に含み軟弱地盤となります。」

「南関東地震」と「神奈川県西部地震」。

「南関東地震

南関東地震は1923年の大正関東地震級の再来を想定したものです。この地震の震源とされる

国府津ー松田断層の最近の調査結果では、過去3000年間動いた形跡がなく、約3000年程度の

間隔で活動することが明らかになり、今後数100年以内にマグニチュード8級の地が発生する

可能性があると、国で発表しました。神奈川県の震度予想では、震度7が厚木以南の相模川

国府津ー松田断層の最近の調査結果では、過去3000年間動いた形跡がなく、約3000年程度の

間隔で活動することが明らかになり、今後数100年以内にマグニチュード8級の地が発生する

可能性があると、国で発表しました。神奈川県の震度予想では、震度7が厚木以南の相模川

低地、金目川低地などに広く分市しています。

相模川下流域では液状化の可能性が極めて高いと予想されています。」

「神奈川県西部地震

小田原付近は江戸時代以降繰り返しマグニチュード7級の地震に見舞われて来ました。

この地震は平均73年周期で繰り返していると言われ、1923年の大正関東地震より数えて

ほぼ満期にきており、近い将来の襲来が叫ばれています。

神奈川県下では、神奈川県西部地域(小田原付近)を震源とするマグにチュード7.0の地震を

想定して、液状化、崖崩れ、津波などに対して被害想定をまとめています。

それによれば、平塚では震度5~6が想定されます。」

液状化現象の写真。

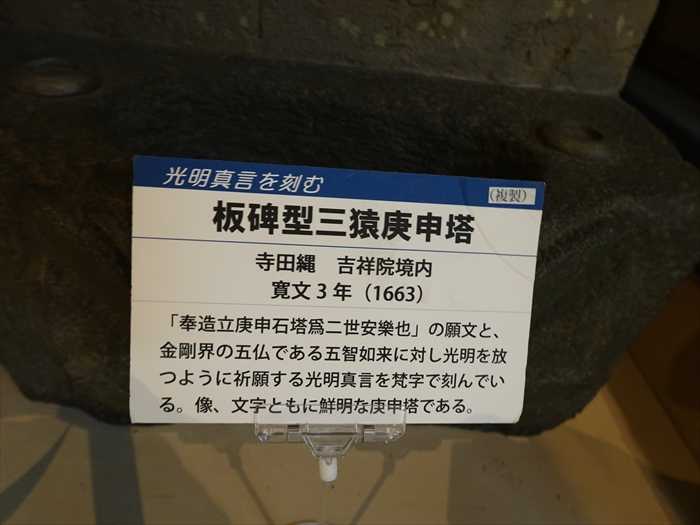

多くの石仏が並ぶ。

石仏の代表格は地蔵、道祖神、庚申塔。

これらの石仏に彫られた像容や銘文はさまざま。

多くの庚申塔に彫りものは、上から順に日月、主尊像

(ここでは 24 文字の光明真言を梵字で彫り、その意味は大日如来

に智慧と慈悲でお救い下さいの願文で珍しいもの。よくみかけるのは

青面金剛、猿田彦、大日如来、帝釈天、地蔵、阿弥陀如来等々)、その下に

三猿(並びは写真のように中央に雌の不聞猿(きかざる):

左右に雄の不見猿(みざる)・不言猿(いわざる)の配置が多い)と両脇に二羽の鶏が

代表的な構図となっている。

左右に雄の不見猿(みざる)・不言猿(いわざる)の配置が多い)と両脇に二羽の鶏が

代表的な構図となっている。

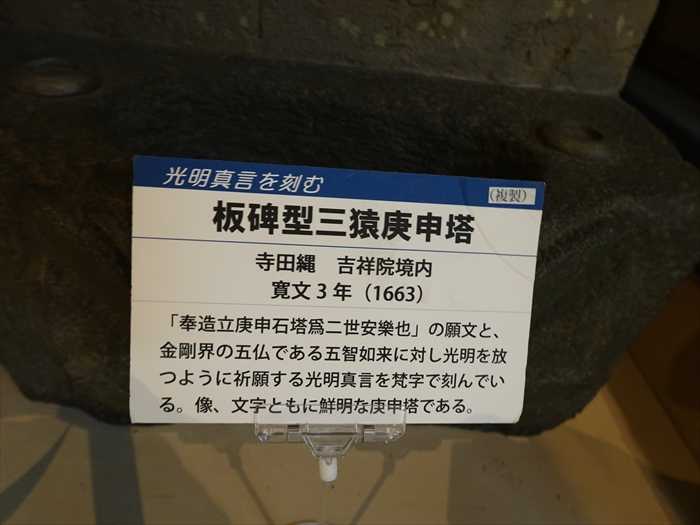

この庚申塔に彫られた内容は二世安楽(現世と来世の幸せ)を願って、

寛文3 年(1663)10 月に寺田縄村の寄進者達が満海和尚の勧めにより庚申塔を建立したとの

内容が彫られている。

三猿の目は丸く三猿は横一列ではっきりしている。内容が彫られている。

ふくよかに彫ってあり龍前院型の猿像に似ている。 緻密に彫られている貴重な庚申塔。

「板碑型三猿庚申塔

寺田縄 吉祥院境内 寛文3年(1663)

「奉造立庚申石塔爲ニ世安樂也」の願文と、金剛界の五仏である五智如来に対し光明を

放つように祈願する光明真言を梵字で刻んでいる。像、文字ともに鮮明な庚申塔である。」

放つように祈願する光明真言を梵字で刻んでいる。像、文字ともに鮮明な庚申塔である。」

「大島正福寺の舟型青面金剛ニ猿庚申塔」。

四臂青面金剛像・二猿像。

塔高82cm(台座を除く) 塔幅45cm 塔奥行24cm。

60日に1回の庚申(かのえさる)の夜に眠ると、寿命が縮まるという民間信仰があった。

そこで徹夜で語り合って酒食を共にする庚申講が盛んに開かれていた。

その信仰に基づいて建てられたのが庚申塔。

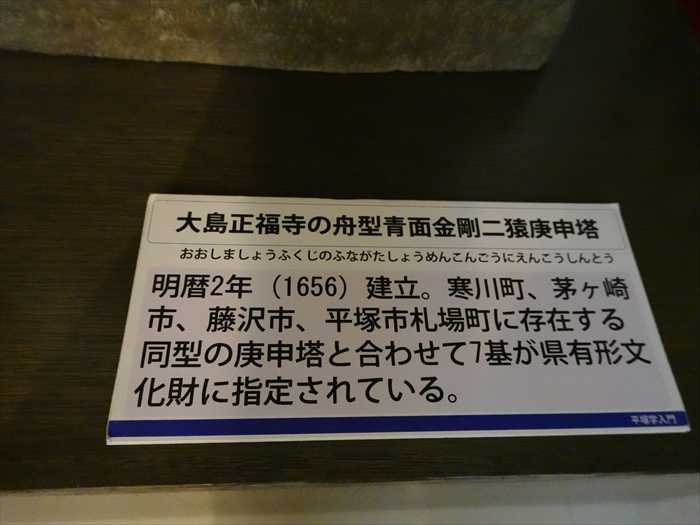

この石塔は、明暦2年(1656)霜月の紀年銘をもつ光背型塔で、刻像は四臂青面金剛と二猿で、

青面金剛の四臂の持物は右上手に剣、右下手に宝棒、左上手に三叉戟、左下手に索を持ち、

頭には三股冠とともに怒髪様のものを刻む。二猿は両膝を立てて正面を向いて座り、

左右の猿とも手を膝の上におく。刻銘は光背正面の左右にあって、明暦2年霜月の紀年銘と

「相州大島郷為寒念仏供□造立為浮図一基者也」の銘がある。

このことから、寒念仏供養の為に造立されたと考えられる。

同じ形式の石塔は、全部で7基あり、市内長楽寺、寒川町下大曲神社、茅ヶ崎市八幡大神、

金山神社、神明宮、藤沢市御嶽大神に残っている。

(塔身正面) 相州大島郷為寒念仏供□造立為浮図一基者也

明暦二年丙申霜月吉日

「大島正福寺の舟型青面金剛ニ猿庚申塔

明暦2年( 1656 )建立。寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、平塚市札場町に存在する

同型の庚申塔と合わせて7基が県有形文化財に指定されている。」

社の中に鎮座する「双体道祖神」。

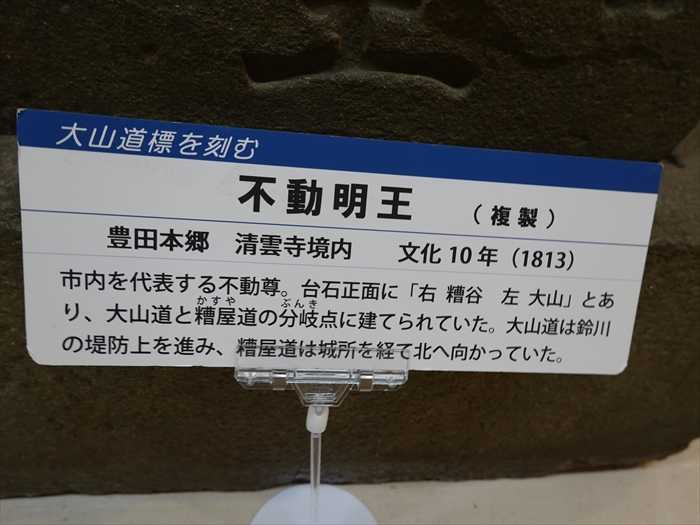

「「不動明王像」がのった道標

岩座上の不動明王像は、右手に降魔剣、左手で羂索を握り、火炎光背を背負い威厳が漂います。

下部道標の正面に「カーン 不動明王 右糟屋 左大山」と刻まれ、右面に

「文化十癸酉七月豊田本郷村」(1813)とあります。左面に「導師福蔵院舜」とあり

福蔵院(真言宗・廃寺)にゆかりを持ちます。以前は大山道と糟屋道の分岐点(豊田本郷バス停傍)に

建っていました。」

下部道標の正面に「カーン 不動明王 右糟屋 左大山」と刻まれ、右面に

「文化十癸酉七月豊田本郷村」(1813)とあります。左面に「導師福蔵院舜」とあり

福蔵院(真言宗・廃寺)にゆかりを持ちます。以前は大山道と糟屋道の分岐点(豊田本郷バス停傍)に

建っていました。」

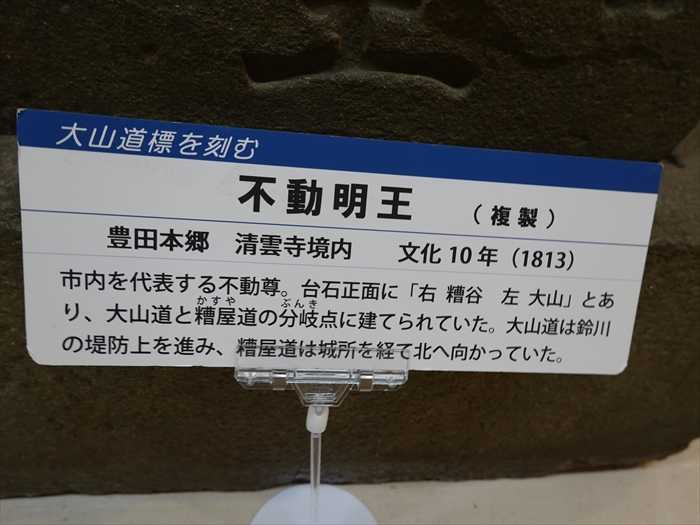

「不動明王(複製)

豊田本郷 清雲寺境内 文化10年( 1813 )

市内を代表する不動尊。台石正面に「右糟谷 左大山」とあり、大山道と糟屋道の分岐点に

建てられていた。大山道は鈴川の堤防上を進み、糟屋道は城所を経て北へ向かっていた。」

建てられていた。大山道は鈴川の堤防上を進み、糟屋道は城所を経て北へ向かっていた。」

「講の集い」

講とは、元々仏典を講義する会という意味でしたが、やがてある特定の神仏を信仰する組織や、

経済的な互助組織をも指して呼ぶようになりました。

稲荷講は2月初午や2月 11 日に、講中で祀る稲荷や本家の稲荷へ、藁のツトッコに入れた

赤いご飯や、油揚げ、尾頭つきの魚を供え、ヤドへ集まりご馳走を食べて過ごします。

念仏講には月並み念仏と法要の念仏があり、月並み念仏は毎月1回、日を定めてヤドで念仏を

唱えます。地蔵和讃や御詠歌を唱える所もあります。法要の念仏は、お通夜に枕念仏をあげ、

四十九日、一周忌、三回忌などに招かれてお念仏をあげます。」

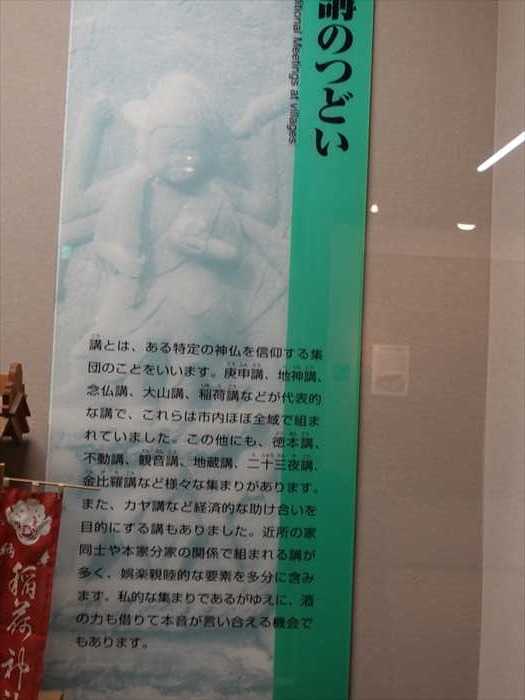

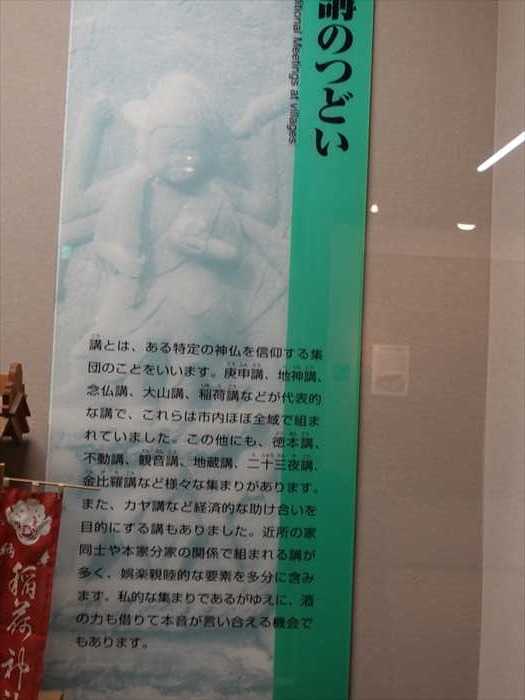

「講のつどい

講とは、ある特定の神仏を信仰する集団のことをいいます。庚申講、地神講、念仏講、大山講、

稲荷講などが代表的な講で、これらは市内ほぼ全域で組まれていました。この他にも、徳本講、

稲荷講などが代表的な講で、これらは市内ほぼ全域で組まれていました。この他にも、徳本講、

不動講、観音講、地蔵講、ニ十三夜講、金比羅講など様々な集まりがあります。

また、カヤ講など経済的な助け合いを目的にする講もありました。近所の家同士や本家分家の

関係で組まれる講が多く、娯楽親睦的な要素を多分に含みます。私的な集まりであるがゆえに、

酒の力も借りて本音が言い合える機会でもあります。」

関係で組まれる講が多く、娯楽親睦的な要素を多分に含みます。私的な集まりであるがゆえに、

酒の力も借りて本音が言い合える機会でもあります。」

「社寺参拝

神社仏閣詣では江戸時代中期から盛んになり、その多くが講の形をとりました。市内には

大山講(伊勢原市大山)、伊勢講(三重県伊勢神宮)、富士講(富士浅間神社)、御嶽講(青梅市御嶽川)、

導了講(南足柄市最乗寺)権現講(相模湖町与瀬神社)などがあります。

大山講(伊勢原市大山)、伊勢講(三重県伊勢神宮)、富士講(富士浅間神社)、御嶽講(青梅市御嶽川)、

導了講(南足柄市最乗寺)権現講(相模湖町与瀬神社)などがあります。

なかでも大山は、大山講による参拝をはじめ、盆山登山、茶湯寺への百一日詣り、雨乞いなど

多くの信仰を集めています。夏山開山期間には、辻々に大山燈籠が立てられ、現在も上沢地区では

献灯を捧げています。」

多くの信仰を集めています。夏山開山期間には、辻々に大山燈籠が立てられ、現在も上沢地区では

献灯を捧げています。」

「さまざまな講」。

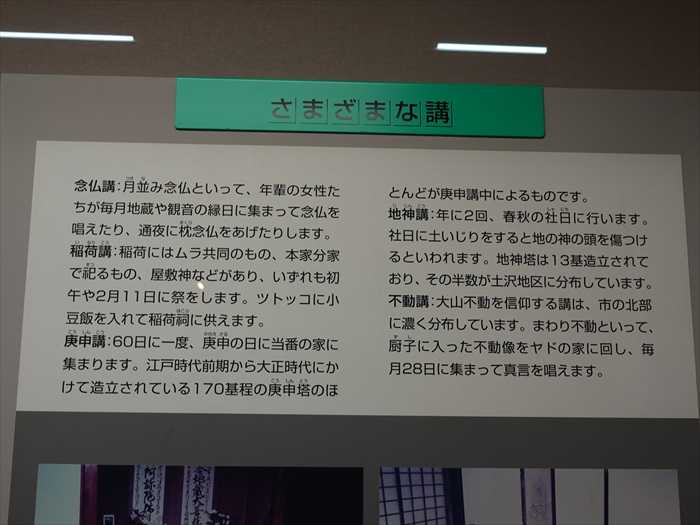

「さまざまな講

念仏講:月並み念仏といって、年輩の女性たちが毎月地蔵や観音の縁日に集まって念仏を

唱えたり、通夜に枕念仏をあげたりします。

稲荷講:稲荷にはムラ共同のもの、本家分家で祀るもの、屋敷神などがあり、いずれも初午や

2月1 1日に祭をします。ツトッコに小豆飯を入れて稲荷祠に供えます。

2月1 1日に祭をします。ツトッコに小豆飯を入れて稲荷祠に供えます。

庚申講: 60日に一度、庚申の日に当番の家に集まります。江戸時代前期から大正時代にかけて

造立されている170基程の庚申塔のほとんどが庚申講中によるものです。

造立されている170基程の庚申塔のほとんどが庚申講中によるものです。

地神講:年に2回、舂秋の社日に行います。社日に土いじりをすると地の神の頭を傷つけると

いわれます。地神塔は13基造立されており、その半数が土沢地区に分布しています。

いわれます。地神塔は13基造立されており、その半数が土沢地区に分布しています。

不動講:大山不動を信仰する講は、市の北部に濃く分布しています。まわり不動といって、

厨子に入った不動像をヤドの家に回し、毎月28日に集まって真言を唱えます。」

「鉦(かね)と鐘木

野辺送りにも叩いた鉦で、裏面に「大極上 七寸 重目上等」と刻んである。」

「念仏講中連名帳

明治40年~平成12年までの死亡者と穴掘り当番2名ずつが記録されている。」

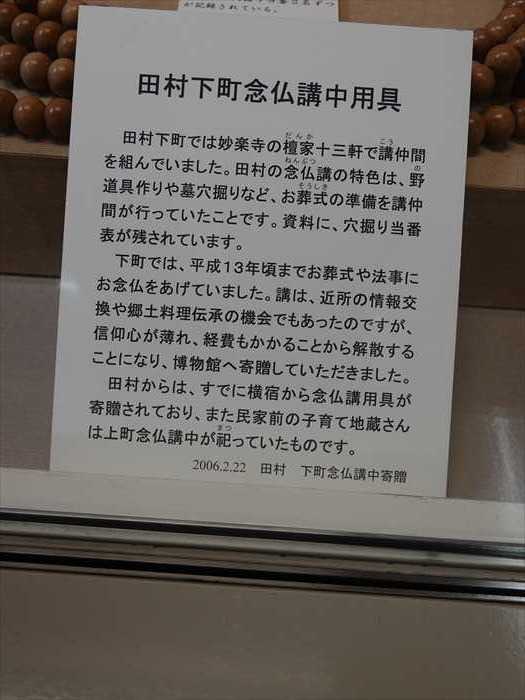

「田村下町念仏講中用具

田村下町では妙楽寺の檀家十三軒で講仲間を組んでいました。田村の念仏講の特色は、

野道具作りや墓穴掘りなど、お葬式の準備を講仲間が行っていたことです。資料に、

穴掘り当番表が残されています。

下町では、平成13年頃までお葬式や法事にお念仏をあげていました。講は、近所の情報交換や

郷土料理伝承の機会でもあったのですが、信仰心が薄れ、経費もかかることから解散することに

なり、博物館に寄贈していただきました。

郷土料理伝承の機会でもあったのですが、信仰心が薄れ、経費もかかることから解散することに

なり、博物館に寄贈していただきました。

田村からは、すでに横宿から念仏講用具が寄贈されており、また民家前の子育て地蔵さん

は上町念仏講中が祀っていたものです。」

「不動明王像(田村上町不動講)」。

「お不動様

田村上町の不動講では、お不動様(不動明王)を祀っていると流行病に罹らないといわれ、

毎月28日に講を行っていました。最後の不動講の折には、講中の方々が涙を浮かべながら

見送られた、大切な資料です。(平塚市田村 上町不動講中寄贈)」

毎月28日に講を行っていました。最後の不動講の折には、講中の方々が涙を浮かべながら

見送られた、大切な資料です。(平塚市田村 上町不動講中寄贈)」

拍子木、不動講日待費用扣帳。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[平塚市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その4) 2024.08.23

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その3) 2024.08.22

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その2) 2024.08.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.