PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

ーー

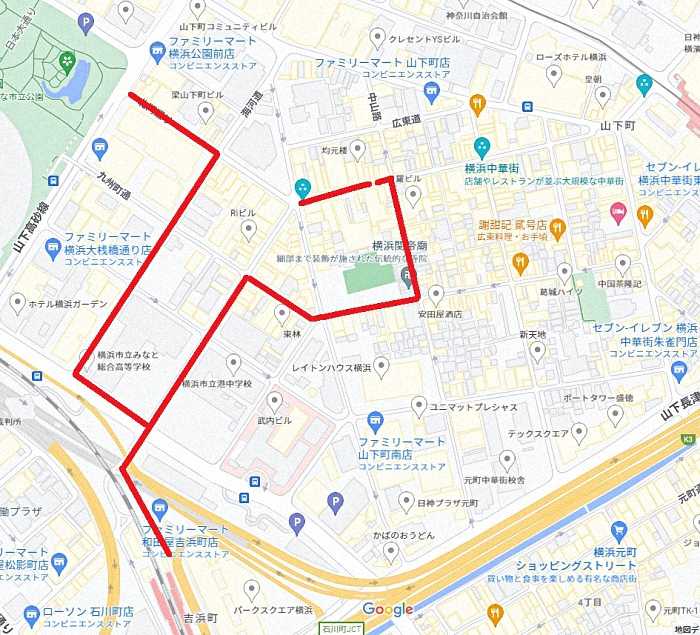

さらに「横浜中華街」の「中華街大通り」を西に進む。

左手にあったのが「横浜博覧館」の2階にある「ベビスターランド」。

ベビースターラーメンができあがる様子や日本ではここだけしか食べられない

「できたてベビースターラーメン」や横浜中華街限定のオリジナルグッズを販売している

スペース。

その先には「横浜百貨店」。

その上に「横浜開運水族館(フォーチュンアクアリウム)」の案内板があった。

「横浜開運水族館(フォーチュンアクアリウム)」への路地。

正面に「 善隣門

初代の「善隣門」が建てられたのは昭和30年2月で、それまで中華街は「南京町」と呼ばれて

いました。この「善隣門」に「中華街」と記されたことにより、中華街の呼び名が定着した

のだと。

建設当初は「牌楼門」と呼ばれていたが、昭和64年に現在の姿にリニューアルされ、平和を願い

隣国や隣人と仲良くするという「親仁善隣」という言葉を掲げられたことから、以来、善隣門と

呼ばれていると。

中国・春秋時代の歴史書『春秋左氏伝』の一節「 親仁善鄰 、國之寶也」(「仁に親しみ隣に

善(よ)くするは、国の宝なり」)に由来するもの。

この言葉は、横浜中華街の大陸(中国)系と台湾系の華僑同士の対立から協調へ、さらには

新華僑と老舗店舗との対立から連携へという歴史を背景に、中華街の合言葉のようにも

「車両進入禁止」の中国語の案内板。

「不准」とは「禁止」のことであろう。

「善隣門」を潜って振り返る。

再び「中山路」まで戻り、南下すると「長城飯店」の向かい右手にあったのが、

「横浜関帝廟重建記念碑文」の両脇にあった「石版彫刻」(右)。

「関帝廟通り」を進むと右手にあったのが「 横浜中華学院 」。

「横浜中華学院」。

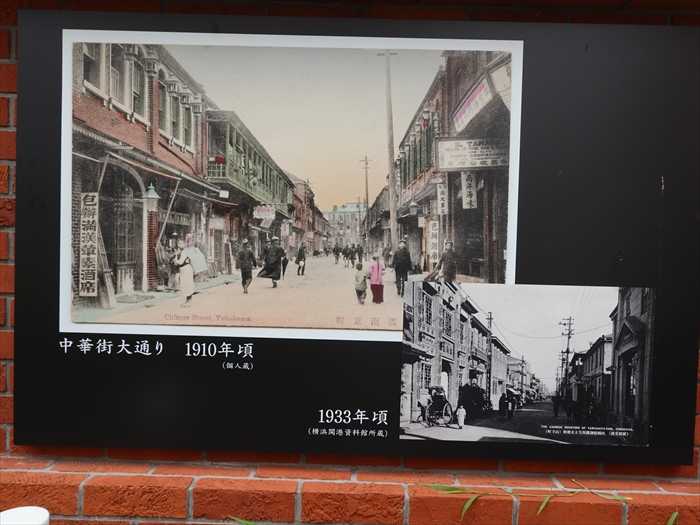

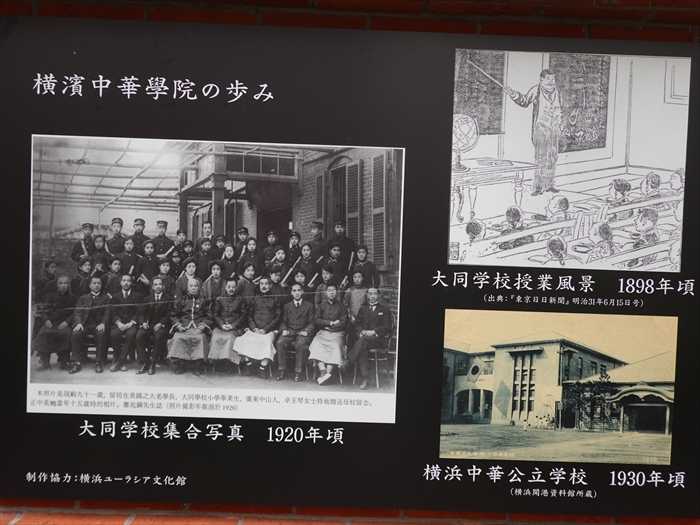

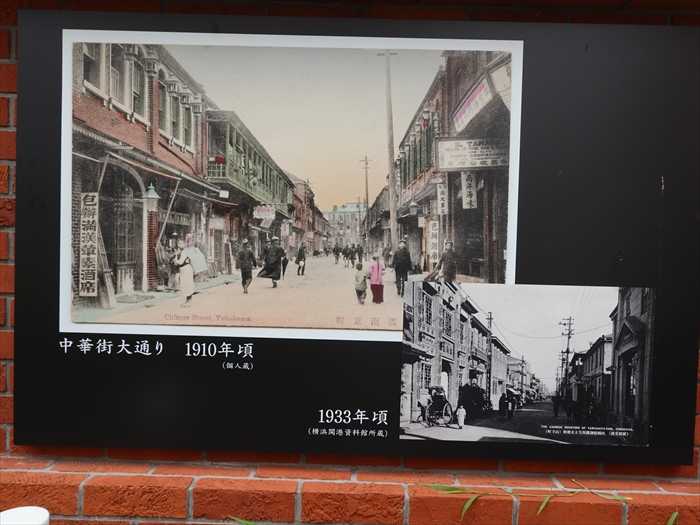

煉瓦塀に掲げられた写真:「中華街大通り 1910年頃」、「1933年頃」。

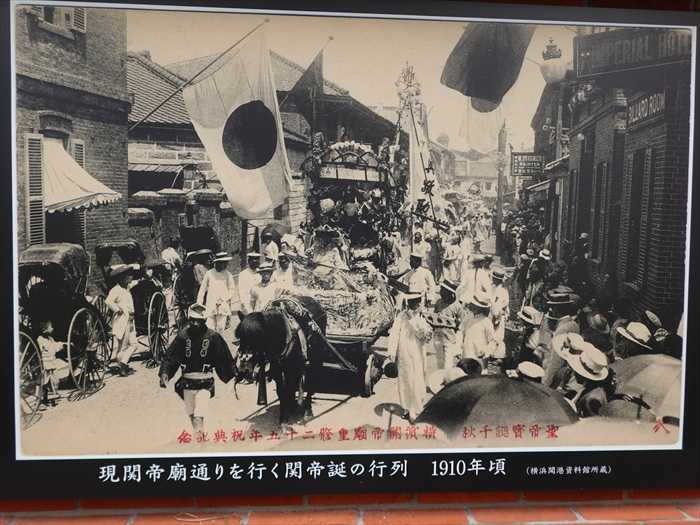

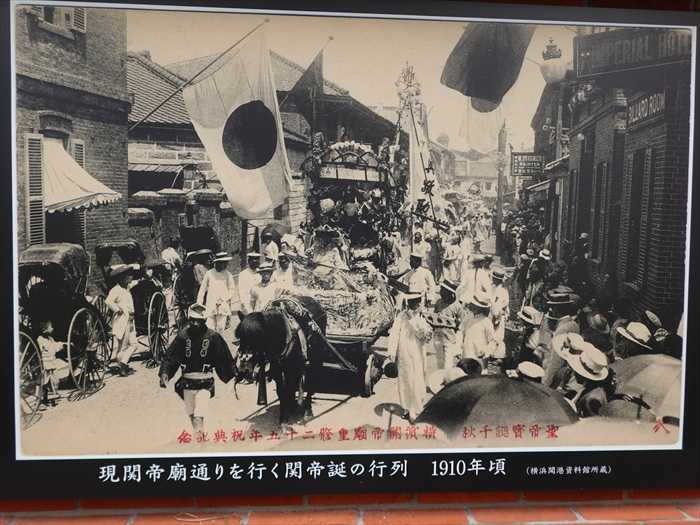

写真:「現関帝廟通りを行く関帝誕の行列 1910年頃」。

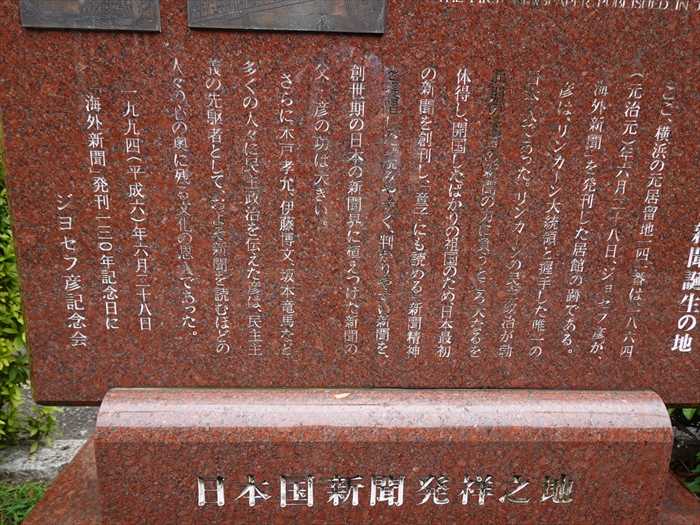

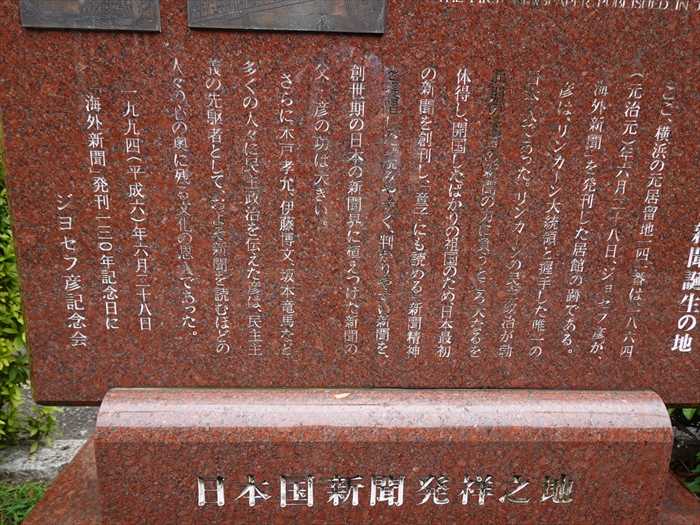

「 日本国新聞発祥之地 」碑。

神奈川県横浜市中区山下町166−6。

「日本における新聞誕生の地

ここ、横浜の元居留地一四一番は、一八六四(元治元)年六月二十八日、ジョセフ彦が、

「海外新聞」を発刊した居館の跡である。

彦は、リンカーン大統領と握手した唯一の日本人であった。リンカーンの民主政治が勃興期の

米国の新聞の力に負うところ大なるを体得し、開国したばかりの祖国のため、日本最初の新聞を

創刊し、「童子にも読める」新聞精神を提唱した。読みやすく、判りやすい新聞を、創世記の

日本の新聞界に植えつけた新聞の父・彦の功は大きい。

さらに木戸孝允、伊藤博文、坂本龍馬など多くの人びとに民主政治を伝えた彦は、民主主義の

先駆者として、およそ新聞を読むほどの人々の心の奥に残る文化の恩人であった。

「ジョセフ彦」。

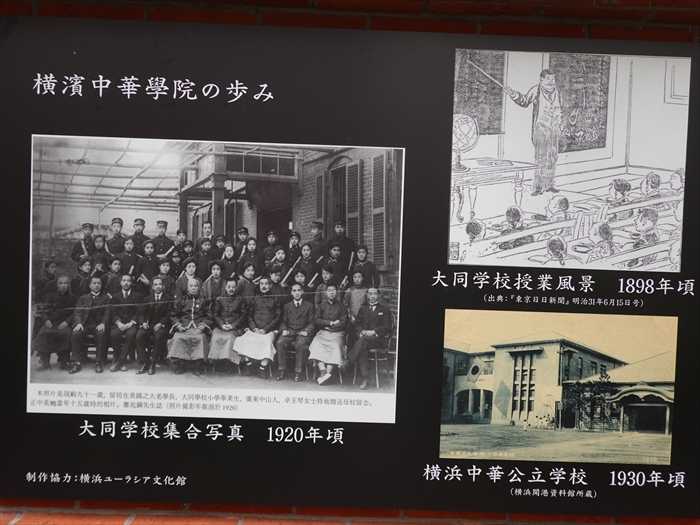

写真:「現関帝廟通り沿いにあった大同学校 1911年頃」。

写真:「横濱中華學院の歩み」。

その先にあった「 地久門 」。

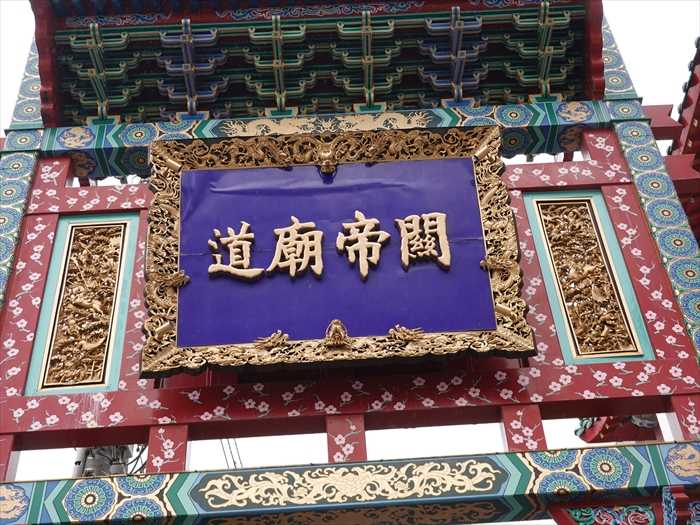

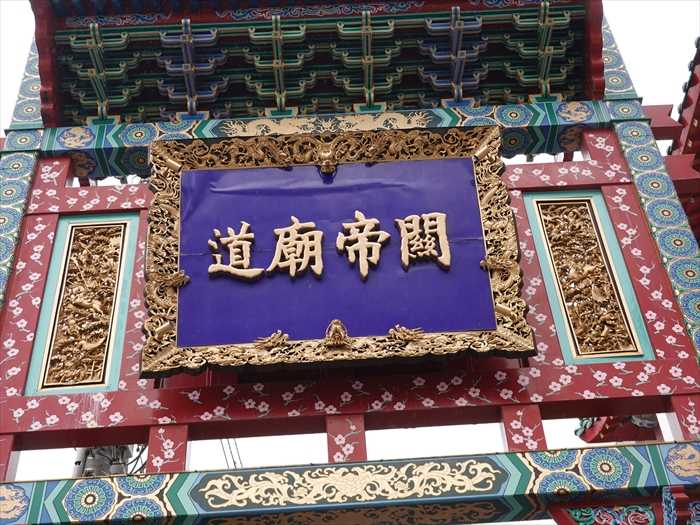

商売の神様「横浜中華街關帝廟」がある通りを象徴する門。

東側が「天長門」 西側がここ「地久門」。

ズームして。

反対側には「中華街」ではなく「關帝廟道」と。

「関帝廟通り」を引き返すと右手にあったのが「 横濱バザール 」。

「Antique Garage(アンティークガレージ)」と。

アンティーク、セレクト雑貨、アクセサリーショップ、占い、ブックカフェなど、個性的な

テナントが沢山あり、チョットごちゃごちゃとした感じが正にバザールといった感じ。

左手に「 横濱鈍宅之圖 」。

安政6年(1859)に開港した横浜の外国人居留地近くの東波止場付近を行進する楽隊風景。

色とりどりの服装で行進する異人の掲げる旗は、仏、蘭、米、英、露の5カ国である。

鈍宅とはオランダ語でZondag日曜日のことで、休日を楽しむ異人達を描いている。

本図の原拠は、長崎版画の「紅毛人、道中ハヤシ方行列之図」。

そして「善隣門」までもどり、「西門通り」を進むと左手にあったのが

「 九龍陳列窓(きゅうりゅうちんれつそう) 」。

展示スペース「九龍陳列窓」は横浜中華街の西側にある街づくりの一環として建てられた。

長さ約12m、高さ2m。

「横濱中華街九龍陳列窗」。

この日は、子供たちの絵画が展示されていた。

両側にあった装飾紋?。

道路を渡って全景を。

その先にあった石柱一対。

校章だろうか?

「登録有形文化財 第14-0028号 市立港中学校門柱(旧花園橋親柱)」と。

「花園橋の親柱

この門柱はかつての花園橋の親柱である。

昭和四十八年、派大岡川が高速道路横浜羽田空港線の建設により埋立てられ、花園橋が廃橋と

なった際、当地に移築した親柱で、震災復興当時のものである。

花園橋は明治九年、現在の横浜スタジアム南側の派大岡川に架けられた木橋であったが、

明治二十一年には鉄橋に改められた。これが大正十二年の関東大震災により損壊したため、

大正十五年から昭和三年にかけて再び架替えられ、その後四十五年間にわたり、震災復興橋梁の

一つとして、人々に愛され親しまれた。

昭和五十八年五月 記」。

全体の高さは約3.8m。

石柱と鋳鉄製照明部から構成されていて、全体的にアールデコ調の意匠が施されていると。

横浜における震災復興橋梁中の親柱としては、最大規模だと。

花園橋の親柱(左)。

花園橋の親柱(右)。

そしてその先にあったのが「西門通り」入口の「 延平門 」。

ズームして。

平和と平安のやすらぎが末永く続くことを願う。守護神は白虎神。色は白。

JR石川町駅から来ると2つ目の門になる。

「 関帝誕のパレード 」案内板。

パレードの写真。

「横浜中華街 延平門」。

「延平門」にあやかり更に足を延ばし、「西陽門」を訪ねた。

さらに「横浜中華街」の「中華街大通り」を西に進む。

左手にあったのが「横浜博覧館」の2階にある「ベビスターランド」。

ベビースターラーメンができあがる様子や日本ではここだけしか食べられない

「できたてベビースターラーメン」や横浜中華街限定のオリジナルグッズを販売している

スペース。

その先には「横浜百貨店」。

その上に「横浜開運水族館(フォーチュンアクアリウム)」の案内板があった。

「横浜開運水族館(フォーチュンアクアリウム)」への路地。

正面に「 善隣門

初代の「善隣門」が建てられたのは昭和30年2月で、それまで中華街は「南京町」と呼ばれて

いました。この「善隣門」に「中華街」と記されたことにより、中華街の呼び名が定着した

のだと。

建設当初は「牌楼門」と呼ばれていたが、昭和64年に現在の姿にリニューアルされ、平和を願い

隣国や隣人と仲良くするという「親仁善隣」という言葉を掲げられたことから、以来、善隣門と

呼ばれていると。

中国・春秋時代の歴史書『春秋左氏伝』の一節「 親仁善鄰 、國之寶也」(「仁に親しみ隣に

善(よ)くするは、国の宝なり」)に由来するもの。

この言葉は、横浜中華街の大陸(中国)系と台湾系の華僑同士の対立から協調へ、さらには

新華僑と老舗店舗との対立から連携へという歴史を背景に、中華街の合言葉のようにも

「車両進入禁止」の中国語の案内板。

「不准」とは「禁止」のことであろう。

「善隣門」を潜って振り返る。

再び「中山路」まで戻り、南下すると「長城飯店」の向かい右手にあったのが、

「横浜関帝廟重建記念碑文」の両脇にあった「石版彫刻」(右)。

「関帝廟通り」を進むと右手にあったのが「 横浜中華学院 」。

「横浜中華学院」。

煉瓦塀に掲げられた写真:「中華街大通り 1910年頃」、「1933年頃」。

写真:「現関帝廟通りを行く関帝誕の行列 1910年頃」。

「 日本国新聞発祥之地 」碑。

神奈川県横浜市中区山下町166−6。

「日本における新聞誕生の地

ここ、横浜の元居留地一四一番は、一八六四(元治元)年六月二十八日、ジョセフ彦が、

「海外新聞」を発刊した居館の跡である。

彦は、リンカーン大統領と握手した唯一の日本人であった。リンカーンの民主政治が勃興期の

米国の新聞の力に負うところ大なるを体得し、開国したばかりの祖国のため、日本最初の新聞を

創刊し、「童子にも読める」新聞精神を提唱した。読みやすく、判りやすい新聞を、創世記の

日本の新聞界に植えつけた新聞の父・彦の功は大きい。

さらに木戸孝允、伊藤博文、坂本龍馬など多くの人びとに民主政治を伝えた彦は、民主主義の

先駆者として、およそ新聞を読むほどの人々の心の奥に残る文化の恩人であった。

「海外新聞」発刊130年記念日に ジョセフ彦記念会」。

「ジョセフ彦」。

写真:「現関帝廟通り沿いにあった大同学校 1911年頃」。

写真:「横濱中華學院の歩み」。

その先にあった「 地久門 」。

商売の神様「横浜中華街關帝廟」がある通りを象徴する門。

東側が「天長門」 西側がここ「地久門」。

ズームして。

反対側には「中華街」ではなく「關帝廟道」と。

「関帝廟通り」を引き返すと右手にあったのが「 横濱バザール 」。

「Antique Garage(アンティークガレージ)」と。

アンティーク、セレクト雑貨、アクセサリーショップ、占い、ブックカフェなど、個性的な

テナントが沢山あり、チョットごちゃごちゃとした感じが正にバザールといった感じ。

左手に「 横濱鈍宅之圖 」。

安政6年(1859)に開港した横浜の外国人居留地近くの東波止場付近を行進する楽隊風景。

色とりどりの服装で行進する異人の掲げる旗は、仏、蘭、米、英、露の5カ国である。

鈍宅とはオランダ語でZondag日曜日のことで、休日を楽しむ異人達を描いている。

本図の原拠は、長崎版画の「紅毛人、道中ハヤシ方行列之図」。

そして「善隣門」までもどり、「西門通り」を進むと左手にあったのが

「 九龍陳列窓(きゅうりゅうちんれつそう) 」。

展示スペース「九龍陳列窓」は横浜中華街の西側にある街づくりの一環として建てられた。

長さ約12m、高さ2m。

「横濱中華街九龍陳列窗」。

この日は、子供たちの絵画が展示されていた。

両側にあった装飾紋?。

道路を渡って全景を。

その先にあった石柱一対。

校章だろうか?

「登録有形文化財 第14-0028号 市立港中学校門柱(旧花園橋親柱)」と。

「花園橋の親柱

この門柱はかつての花園橋の親柱である。

昭和四十八年、派大岡川が高速道路横浜羽田空港線の建設により埋立てられ、花園橋が廃橋と

なった際、当地に移築した親柱で、震災復興当時のものである。

花園橋は明治九年、現在の横浜スタジアム南側の派大岡川に架けられた木橋であったが、

明治二十一年には鉄橋に改められた。これが大正十二年の関東大震災により損壊したため、

大正十五年から昭和三年にかけて再び架替えられ、その後四十五年間にわたり、震災復興橋梁の

一つとして、人々に愛され親しまれた。

昭和五十八年五月 記」。

全体の高さは約3.8m。

石柱と鋳鉄製照明部から構成されていて、全体的にアールデコ調の意匠が施されていると。

横浜における震災復興橋梁中の親柱としては、最大規模だと。

花園橋の親柱(左)。

花園橋の親柱(右)。

そしてその先にあったのが「西門通り」入口の「 延平門 」。

ズームして。

平和と平安のやすらぎが末永く続くことを願う。守護神は白虎神。色は白。

JR石川町駅から来ると2つ目の門になる。

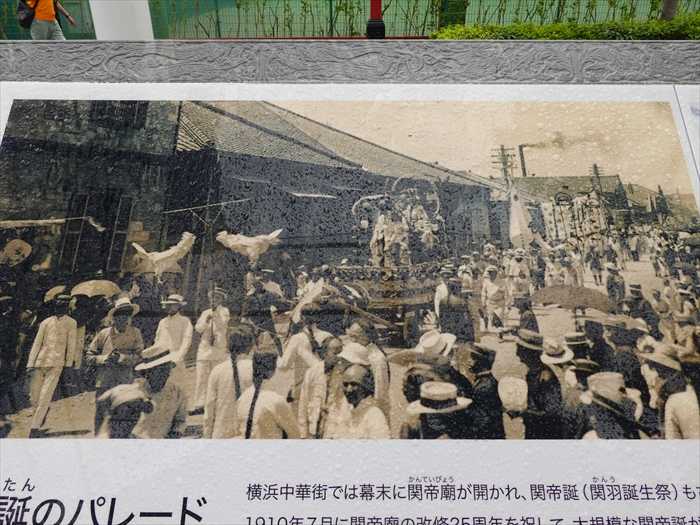

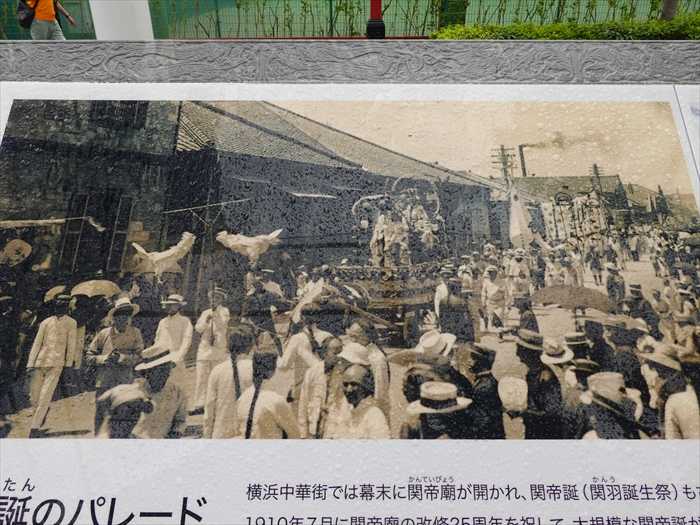

「 関帝誕のパレード 」案内板。

横浜中華街では幕末に関帝廟が開かれ、関帝誕(関羽誕生祭)も古くから営まれてきました。

1910年7月に関帝廟の改修25周年を祝して、大規模な関帝誕が営まれ、山下町一体を華やかな

行列が練り歩きました。その際の様子を写した一枚です。

行列が練り歩きました。その際の様子を写した一枚です。

撮影場所は現在の延平門の前のバス通りと考えられます。当時は通り沿いに外国商館や倉庫が

建ち並んでいました。

建ち並んでいました。

辮髪や洋装などの大勢のひとびとが、山車、幟、龍舞などが続く賑やかな行列を見つめています。

写真右奧に見えるのは山手の丘でしよう。

写真右奧に見えるのは山手の丘でしよう。

パレードの写真。

「横浜中華街 延平門」。

初代の西牌樓は1970年に建てられ、二代目の牌樓は1994年2月に完成し、延平門として生まれ

変わりました。

規模:幅11.50メートル、高さ12.00メートル

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造

様式:清朝時代の建築様式

二柱単樓冲天式樓(天に突き抜ける二本の桂で一つの屋根を支える樓)

仕上材科:瑠璃瓦、桧木、陶器、金箔、銅、油漆

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造

様式:清朝時代の建築様式

二柱単樓冲天式樓(天に突き抜ける二本の桂で一つの屋根を支える樓)

仕上材科:瑠璃瓦、桧木、陶器、金箔、銅、油漆

この牌樓は中国の険陽五行説による風水思想に基づいて設計されています。

五行 季節 方角 色彩 聖獣

木(もく) 春 東 青 青龍(せいりゅう)

火(か) 夏 南 赤 朱雀(すざく)

土(ど) 長夏 中 黃 〔黃帝〕(こうてい)

金(きん) 秋 西 白 白虎(びやっこ)

水(すい) 冬 北 黒 玄武(げんぶ)

南に位置するこの牌樓は、南を守る朱雀神を配し赤色を主体とした配色が施され、この地から

災厄を除き大いなる福を招くとされ、朱雀門と命名されました。

災厄を除き大いなる福を招くとされ、朱雀門と命名されました。

「延平門」にあやかり更に足を延ばし、「西陽門」を訪ねた。

神奈川県横浜市中区吉浜町。

この牌樓は白虎神を祭った中華街延平門より更に西端に位置しており、まさに西の太陽に一番

近いところから「西陽門」と名付けられました。

JR石川町駅から来ると、まずここをくぐり中華街へ。

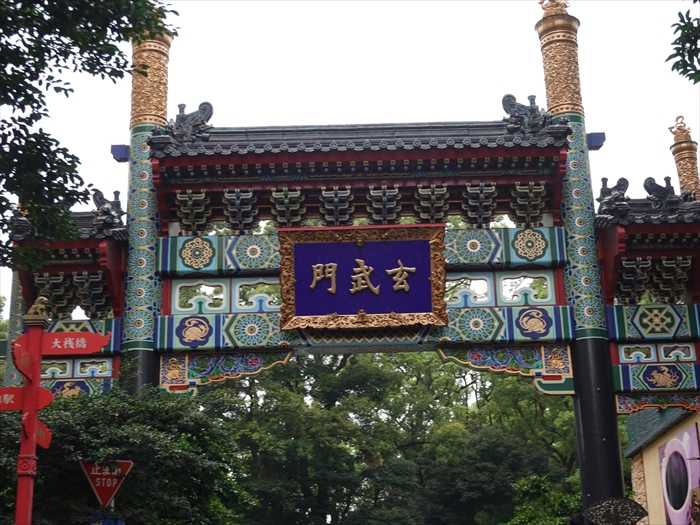

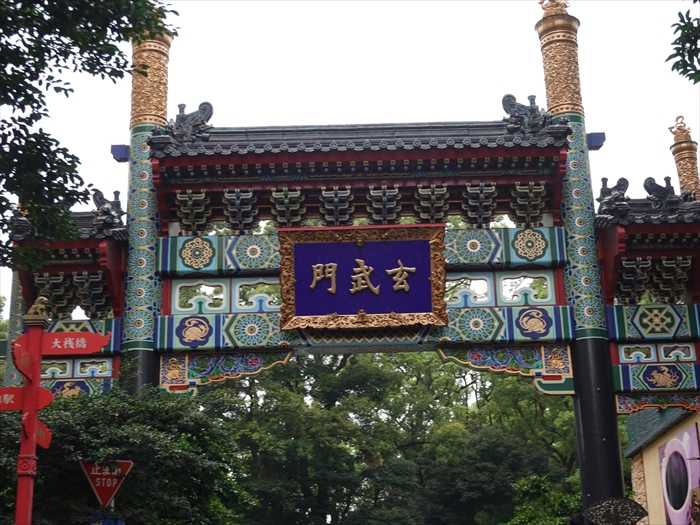

そして「中華街」巡りの最後に訪ねたのが「玄武門」。

神奈川県横浜市中区山下町195。

ズームして。

子孫の繁栄をもたらす。守護神は玄武神。色は黒。

横浜スタジアムへの行き来はここからが便利。

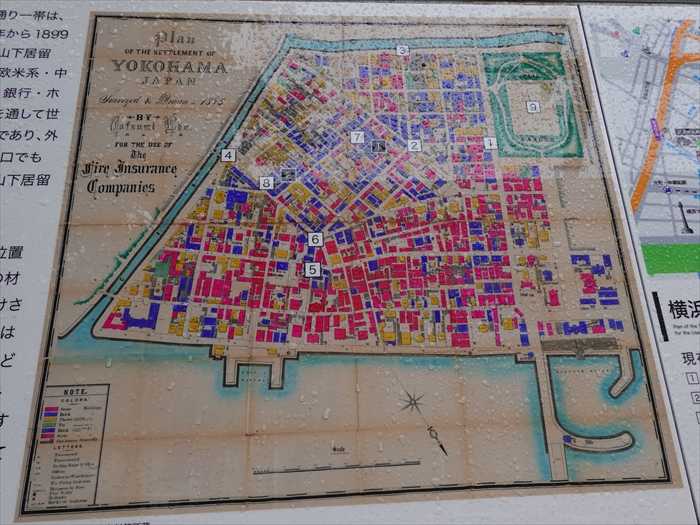

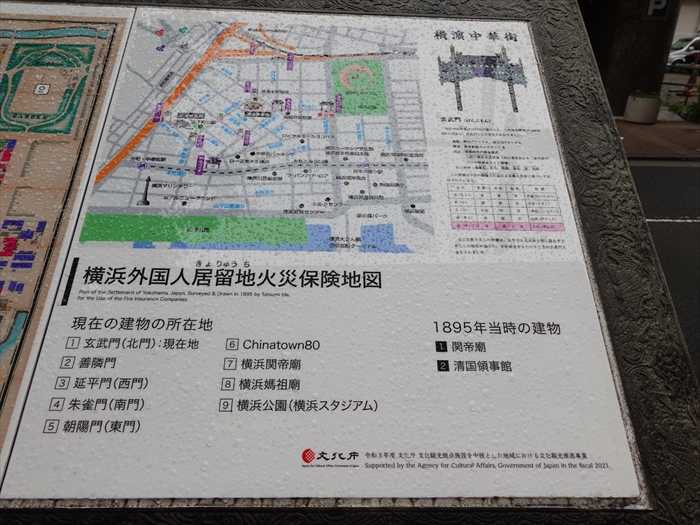

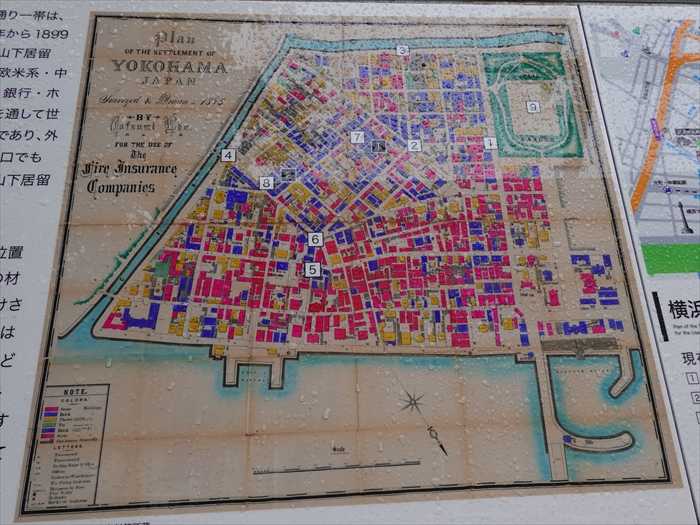

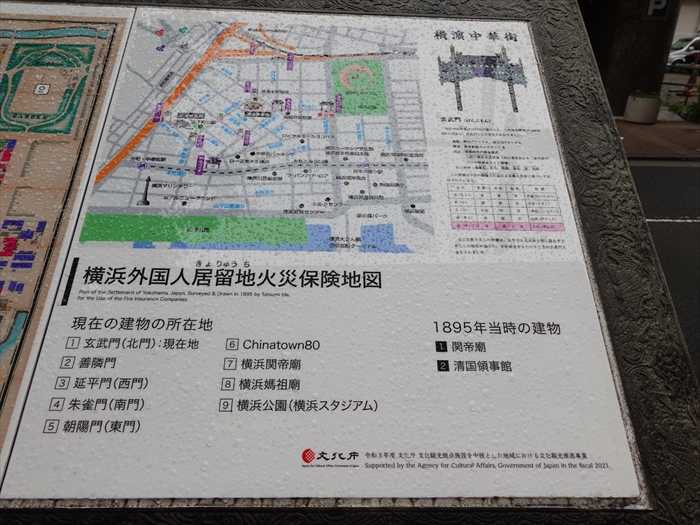

「 横浜外国人居留地火災保険地図

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

この牌樓は白虎神を祭った中華街延平門より更に西端に位置しており、まさに西の太陽に一番

近いところから「西陽門」と名付けられました。

JR石川町駅から来ると、まずここをくぐり中華街へ。

そして「中華街」巡りの最後に訪ねたのが「玄武門」。

神奈川県横浜市中区山下町195。

ズームして。

子孫の繁栄をもたらす。守護神は玄武神。色は黒。

横浜スタジアムへの行き来はここからが便利。

「 横浜外国人居留地火災保険地図

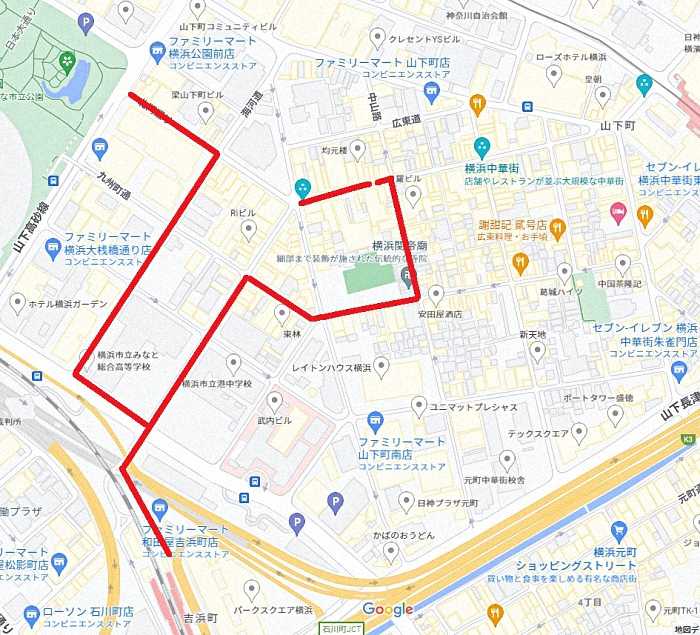

現在の山下町と日本大通り一帯は、横浜が開港された1859年から1899年まで横浜外国人居留地

(山下居留地)がありました。そこには、欧米系・中国系・インド系なとの商社・銀行・ホテル

などが建ちならび、貿易を通して世界と日本をつなぐ経済の拠点であり、外交の舞台であり、

文化往来の窓口でもありました。横浜中街はこの山下に留地の一角に形成されました。

(山下居留地)がありました。そこには、欧米系・中国系・インド系なとの商社・銀行・ホテル

などが建ちならび、貿易を通して世界と日本をつなぐ経済の拠点であり、外交の舞台であり、

文化往来の窓口でもありました。横浜中街はこの山下に留地の一角に形成されました。

この地図には道路や建築物の位置が記されているだけでなく、外壁の材質などの違いにより

建築物が色分けされています。赤は石、青は煉瓦、黄色は漆喰、緑はトタン板、グレーは物置など

建築物が色分けされています。赤は石、青は煉瓦、黄色は漆喰、緑はトタン板、グレーは物置など

の付属棟を示します。この頃の街並みは1923年の関東大震災で瓦解しますが、道路の位置は

現在とあまり変わっていません。右の現在の地図とくらべてみてください。」。

現在とあまり変わっていません。右の現在の地図とくらべてみてください。」。

現在の建物の所在地

2⃣善隣門

3⃣延平門(西門)

4⃣朱雀門(南門)

5⃣朝陽門(東門)

6⃣Chinatown80

6⃣Chinatown80

7⃣横浜関帝廟

8⃣横浜媽祖廟

9⃣横浜公園(横浜スタジアム)

「横浜中華街 玄武門」。

初代の北牌樓は1977年に建てられ、二代目の牌樓は1995年3月に完成し、玄武門として生まれ

変わりました。

規模:幅11.80メートル、高さ12.90メートル

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造

様式:清朝時代の建築様式

二柱単樓冲天式樓(天に突き抜ける二本の桂で一つの屋根を支える樓)

仕上材科:瑠璃瓦、桧木、陶器、金箔、銅、油漆

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造

様式:清朝時代の建築様式

二柱単樓冲天式樓(天に突き抜ける二本の桂で一つの屋根を支える樓)

仕上材科:瑠璃瓦、桧木、陶器、金箔、銅、油漆

この牌樓は中国の険陽五行説による風水思想に基づいて設計されています。

五行 季節 方角 色彩 聖獣

木(もく) 春 東 青 青龍(せいりゅう)

火(か) 夏 南 赤 朱雀(すざく)

土(ど) 長夏 中 黃 〔黃帝〕(こうてい)

金(きん) 秋 西 白 白虎(びやっこ)

水(すい) 冬 北 黒 玄武(げんぶ)

南に位置するこの牌樓は、南を守る朱雀神を配し赤色を主体とした配色が施され、この地から

災厄を除き大いなる福を招くとされ、朱雀門と命名されました。」

災厄を除き大いなる福を招くとされ、朱雀門と命名されました。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.