PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「磯部のざる菊」展を後にして、その近くなった歴史探訪スポットへ足を延ばした。

相模原市の雨水用マンホール蓋。

市の花「アジサイ」を描いた雨水用マンホール蓋。

下部に「さがみはら あめ」の文字。

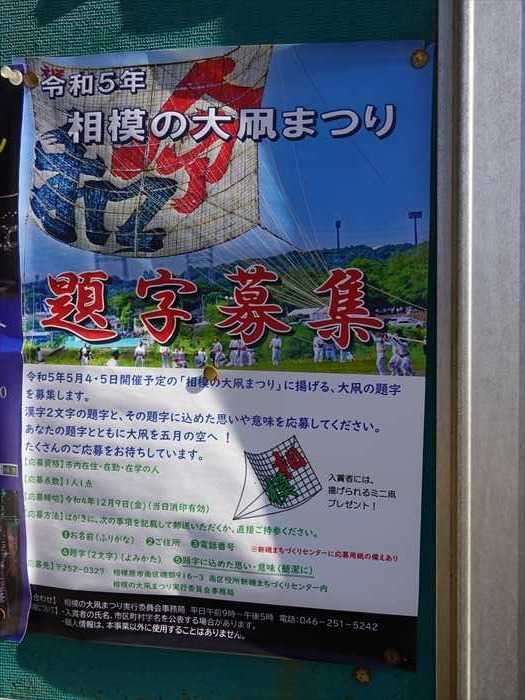

途中、掲示板にあった「令和5年 相模の大凧まつり」の「題字募集」ポスター。

相模原市の歴史ある「相模の大凧まつり」を皆様により親しみ、楽しんでもらえるよう、

相模の大凧まつり実行委員会では大凧に書く題字を広く募集している と。

【相模の大凧について】

(1)歴史

凧の歴史は古く、天保年間(1830年頃)からといわれ、本格的に大凧行事として開催

されるようになったのは明治中期からです。当初は、個人的に子供の誕生を祝って揚げられ

ましたが、次第に豊作祈願、若者の意志や希望、国家的な意義を表徴するものとして地域的な

風習となり、現在では観光行事として親しまれています。

平成22年4月に相模原市指定無形民俗文化財に「相模の大凧揚げ」、それを継承する団体と

して「相模の大凧文化保存会」が指定されました。

一般的に、凧には絵や文字が描かれますが、「相模の大凧」には、その時々の世相を反映した

ものが大凧の題字(大凧に書かれる文字)として書かれます。

明治から昭和初期に至るまでの題字を知る手がかりは少なく、断片的にしか分かっていませんが、

その題字を見ると当時の世相が伝わってきます。

「相模の大凧揚げ」は、新磯地区を挙げて「相模の大凧まつり」として、相模川河川敷の

新戸スポーツ広場等4箇所で行います。

季節は大地に新緑の芽吹く頃、澄み渡った大空の下、春風に乗って、大凧が揚がる光景は

圧巻です。

令和元年(2019)『令和』

令和2年(2020)『輪風』

令和3年(2021) 開催中止

令和4年(2022)『命風』と。

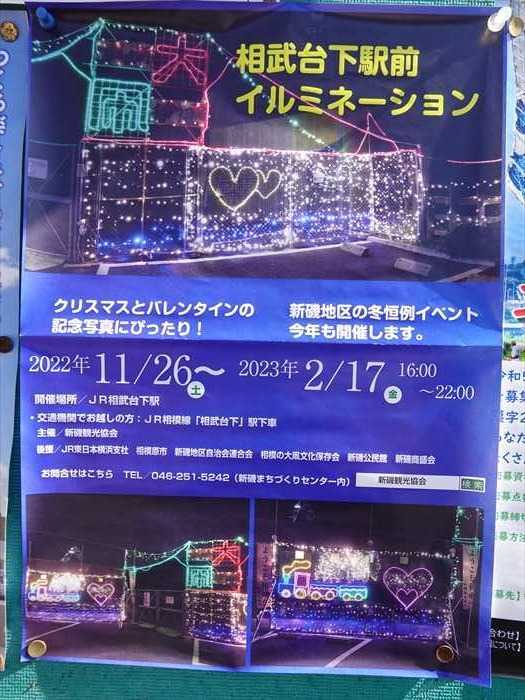

「相武台下駅前 イルミネーション」ポスター。

2022年11/26(土)~2023年2/17(金)16:00~22:00 で開催 と。

相模原市の汚水用マンホール蓋。

市の木「ケヤキ」をデザインした汚水用マンホール蓋。

下部に「さがみはら おすい」の文字。

これぞ「鈴なり」!!

最初に訪ねたのが「中村家住宅」。

相模原市南区磯部1734−1。

手前にあったのが「中村歯科」。

その隣にあったのが「中村家住宅長屋門」。

ここは相模原市の相模川に面した勝坂地区というところに位置しており、縄文時代から

大集落を形成していたと言います。農業が中心の土地にあって旧中村家は豪農であったと

推察できます。

この長屋門は桁行約19mの長大なもので、主屋と同時期の慶応年間(1865~1868)に

建設されたと推定されています。

そして「長屋門」を潜り進むと正面にあったのが「中村家住宅主屋」。

「国登録有形文化財中村家住宅主屋と長屋門

中村家住宅主屋は、全国的に珍しい幕末期の和洋折衷住宅です。建築当初は三階建てでしたが、

関東大震災後、三階部分は取り除かれ二階建てとなっています。

相模原市の雨水用マンホール蓋。

市の花「アジサイ」を描いた雨水用マンホール蓋。

下部に「さがみはら あめ」の文字。

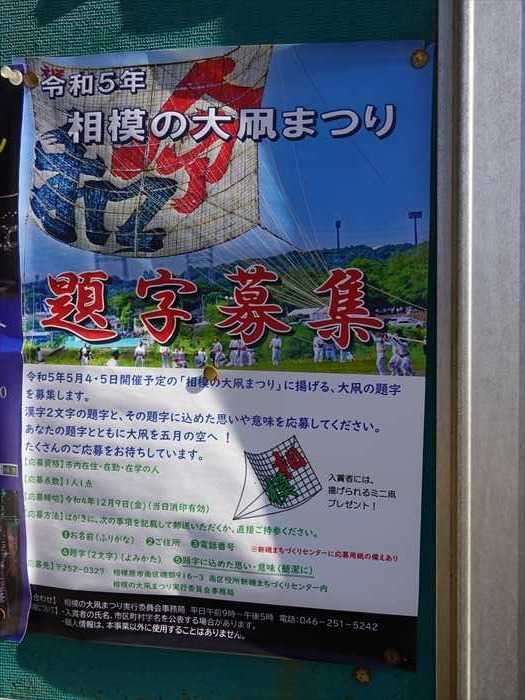

途中、掲示板にあった「令和5年 相模の大凧まつり」の「題字募集」ポスター。

相模原市の歴史ある「相模の大凧まつり」を皆様により親しみ、楽しんでもらえるよう、

相模の大凧まつり実行委員会では大凧に書く題字を広く募集している と。

【相模の大凧について】

(1)歴史

凧の歴史は古く、天保年間(1830年頃)からといわれ、本格的に大凧行事として開催

されるようになったのは明治中期からです。当初は、個人的に子供の誕生を祝って揚げられ

ましたが、次第に豊作祈願、若者の意志や希望、国家的な意義を表徴するものとして地域的な

風習となり、現在では観光行事として親しまれています。

平成22年4月に相模原市指定無形民俗文化財に「相模の大凧揚げ」、それを継承する団体と

して「相模の大凧文化保存会」が指定されました。

一般的に、凧には絵や文字が描かれますが、「相模の大凧」には、その時々の世相を反映した

ものが大凧の題字(大凧に書かれる文字)として書かれます。

明治から昭和初期に至るまでの題字を知る手がかりは少なく、断片的にしか分かっていませんが、

その題字を見ると当時の世相が伝わってきます。

「相模の大凧揚げ」は、新磯地区を挙げて「相模の大凧まつり」として、相模川河川敷の

新戸スポーツ広場等4箇所で行います。

季節は大地に新緑の芽吹く頃、澄み渡った大空の下、春風に乗って、大凧が揚がる光景は

圧巻です。

令和元年(2019)『令和』

令和2年(2020)『輪風』

令和3年(2021) 開催中止

令和4年(2022)『命風』と。

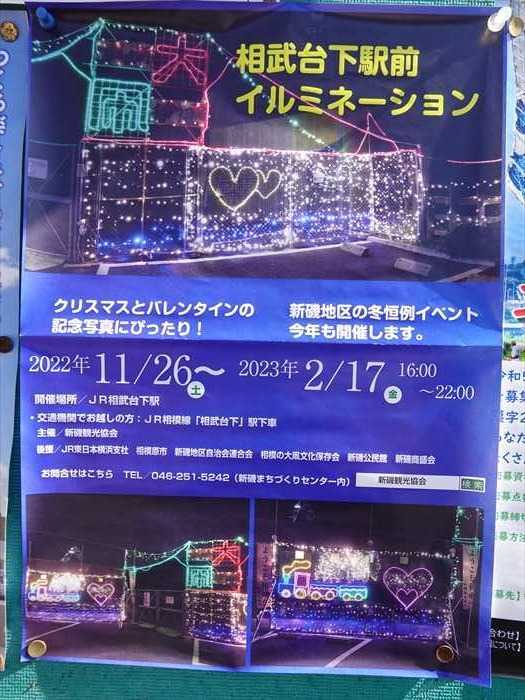

「相武台下駅前 イルミネーション」ポスター。

2022年11/26(土)~2023年2/17(金)16:00~22:00 で開催 と。

相模原市の汚水用マンホール蓋。

市の木「ケヤキ」をデザインした汚水用マンホール蓋。

下部に「さがみはら おすい」の文字。

これぞ「鈴なり」!!

最初に訪ねたのが「中村家住宅」。

相模原市南区磯部1734−1。

手前にあったのが「中村歯科」。

その隣にあったのが「中村家住宅長屋門」。

ここは相模原市の相模川に面した勝坂地区というところに位置しており、縄文時代から

大集落を形成していたと言います。農業が中心の土地にあって旧中村家は豪農であったと

推察できます。

この長屋門は桁行約19mの長大なもので、主屋と同時期の慶応年間(1865~1868)に

建設されたと推定されています。

そして「長屋門」を潜り進むと正面にあったのが「中村家住宅主屋」。

「国登録有形文化財中村家住宅主屋と長屋門

中村家住宅主屋は、全国的に珍しい幕末期の和洋折衷住宅です。建築当初は三階建てでしたが、

関東大震災後、三階部分は取り除かれ二階建てとなっています。

板図(いたず)が残されています。

建物の特徴は、一階の外観は和風の要素でまとまっていますが、二階の外壁を海鼠(なまこ)壁

とし、洋風の要素として軒を曲線の白漆喰で塗り込め、正面に縦長の窓を配しています。

長屋門は、桁行(けたゆき)63尺(約19m)の長大なもので、主屋と同時期の慶応年間

(1865〜1867)に建築されたと推定されています。長屋門としては一般的な形式ですが、

通常は4寸(約12cm)角程度であるのに対して、この長屋門では5寸(約15cm)角の柱が使用されて

おり、冠木も太く、創建当時は豪壮な趣を呈していたものと思われます。長屋門の外壁は朱色の

漆を塗った形跡があります。」

「中村家住宅主屋」を見る。

青瓦と白のなまこ壁のコントラストが今も鮮やか。

「旧中村家住宅の概要

■登録年月日:平成18年3月2日

■主屋:1棟 木造2階建 延べ床面積480m2(1階部分 334m2) (2階部分 86m2)

■長屋門:木造平屋建 床面積 88m2

■敷地:1筆 宅地 面積 1,869m2」

中村家の主屋2階正面の窓は当時としては珍しい洋風の縦長窓。

二階そして今はないが三階は大壁構造の海鼠壁に縦長のガラス窓を穿ち、屋根は瓦葺、軒蛇腹は

白漆喰で固められていた。現在は青い瓦に改められているが、当初は 赤みがかった

オレンジ色だった。瓦は近くに瓦窯を築いて焼いたという。

主屋の完成まで10年の歳月を要した。慶応3年に主屋を建てるため、良質なケヤキ材を確保製材

するには時間がかかり、また洋風建築の要素といえる海鼠壁が多用された時期を考えると、

主屋の建築が数年早ければ、上質な従来の民家建築に、遅ければ擬洋風ではなく、より洋式建築に

近い建物になっていた可能性もある。 一階部分には洋風の要素は全くない。柱上部や長押、垂木掛、

土居桁にはうっすらと朱が残されている。長押より上の小壁は群青色の漆喰塗りであった。

長押の出隅や土台には八双金具が打たれている。

二階には四室あり、すべて和室。天井の高さは2.2メートルで、一階よりかなり低い。

正面側(西面)には半間幅の窓が六か所あり、当初は観音開きの雨戸を設けていた。

窓の内側上部には擬宝珠柱の断面のような形をした花頭形が入っている。

玄関には新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館中で

「本日は休館日です」と。

よって「 中村家住宅主屋 」👈リンク の内部をネットから。

以下の写真は頂いたパンフレットから。

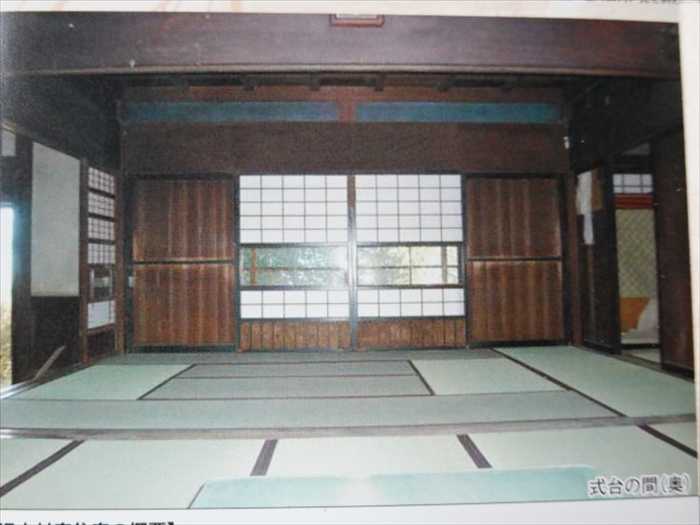

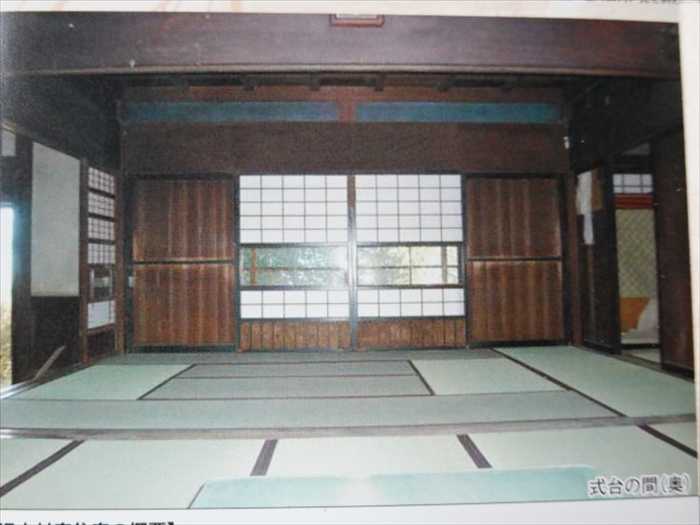

1階 「式台の間(奥)」。

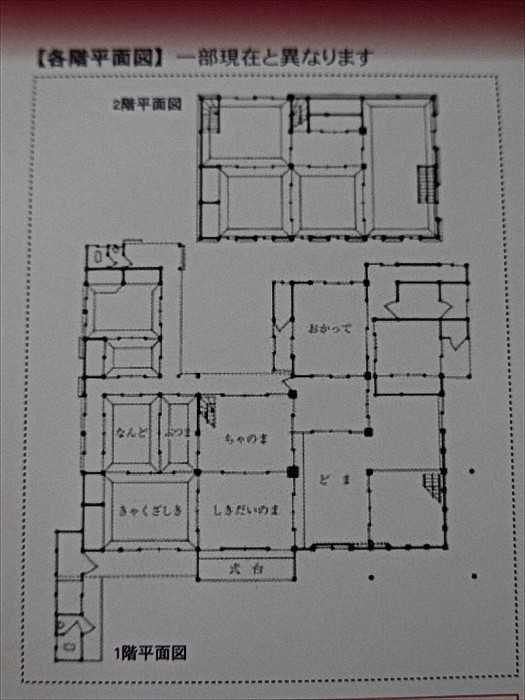

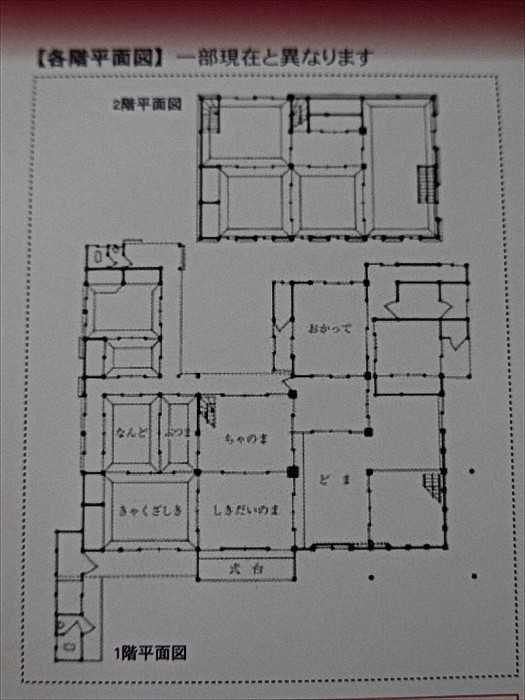

各階平面図。

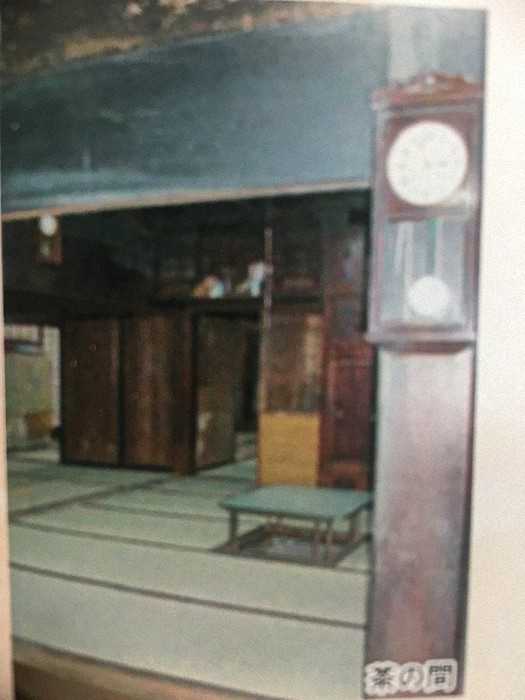

茶の間。

そして再び「長屋門」を振り返る。

次に訪ねたのが近くにあった「䂖楯尾神社(いわたておのじんじゃ)」。

相模原市南区磯部2137。

「䂖楯尾神社(いわたておじんじゃ)」碑。

「勝坂コミュニティーセンター」もあった。

参道右側にあった石仏。

「延命地蔵尊」と台座には。

「勝坂コミュニティーセンター」。

さらに参道を奥に進んで行った。

一の鳥居。

左脇にあった境内社の社殿。

前方に狛犬。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

更に急な長い石段が続いていた。

更に121段の石段を上る。

そして石段を登り終えると石灯籠(右)。

やや背が低いが。

石灯籠(左)。

そして正面に「䂖楯尾神社」社殿。

創建年代等は不詳ながら、勝坂集落の旧家が守り神としてその鬼門の方角に建てたものでは

ないかといわれ、羽黒権現社と称していたといいます。明治維新後に「䂖楯尾神社」と改称して

いる と。

祭神は「大己貴命( おおなむちのみこと )」。

拝殿の内陣、奥に本殿が見えた。

「本殿」を斜めから。

磯部勝坂石楯尾神社の創建年代等は不詳ながら、勝坂集落の旧家が守り神としてその鬼門の

方角に建てたものではないかといわれ、羽黒権現社と称していたと。

明治維新後に「」䂖楯尾神社と改称している と。

これが石灯籠の一部であろう。

手水場の「水盤」。

とし、洋風の要素として軒を曲線の白漆喰で塗り込め、正面に縦長の窓を配しています。

長屋門は、桁行(けたゆき)63尺(約19m)の長大なもので、主屋と同時期の慶応年間

(1865〜1867)に建築されたと推定されています。長屋門としては一般的な形式ですが、

通常は4寸(約12cm)角程度であるのに対して、この長屋門では5寸(約15cm)角の柱が使用されて

おり、冠木も太く、創建当時は豪壮な趣を呈していたものと思われます。長屋門の外壁は朱色の

漆を塗った形跡があります。」

「中村家住宅主屋」を見る。

青瓦と白のなまこ壁のコントラストが今も鮮やか。

「旧中村家住宅の概要

■登録年月日:平成18年3月2日

■主屋:1棟 木造2階建 延べ床面積480m2(1階部分 334m2) (2階部分 86m2)

■長屋門:木造平屋建 床面積 88m2

■敷地:1筆 宅地 面積 1,869m2」

中村家の主屋2階正面の窓は当時としては珍しい洋風の縦長窓。

二階そして今はないが三階は大壁構造の海鼠壁に縦長のガラス窓を穿ち、屋根は瓦葺、軒蛇腹は

白漆喰で固められていた。現在は青い瓦に改められているが、当初は 赤みがかった

オレンジ色だった。瓦は近くに瓦窯を築いて焼いたという。

主屋の完成まで10年の歳月を要した。慶応3年に主屋を建てるため、良質なケヤキ材を確保製材

するには時間がかかり、また洋風建築の要素といえる海鼠壁が多用された時期を考えると、

主屋の建築が数年早ければ、上質な従来の民家建築に、遅ければ擬洋風ではなく、より洋式建築に

近い建物になっていた可能性もある。 一階部分には洋風の要素は全くない。柱上部や長押、垂木掛、

土居桁にはうっすらと朱が残されている。長押より上の小壁は群青色の漆喰塗りであった。

長押の出隅や土台には八双金具が打たれている。

二階には四室あり、すべて和室。天井の高さは2.2メートルで、一階よりかなり低い。

正面側(西面)には半間幅の窓が六か所あり、当初は観音開きの雨戸を設けていた。

窓の内側上部には擬宝珠柱の断面のような形をした花頭形が入っている。

玄関には新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館中で

「本日は休館日です」と。

よって「 中村家住宅主屋 」👈リンク の内部をネットから。

以下の写真は頂いたパンフレットから。

1階 「式台の間(奥)」。

各階平面図。

茶の間。

そして再び「長屋門」を振り返る。

次に訪ねたのが近くにあった「䂖楯尾神社(いわたておのじんじゃ)」。

相模原市南区磯部2137。

「䂖楯尾神社(いわたておじんじゃ)」碑。

「勝坂コミュニティーセンター」もあった。

参道右側にあった石仏。

「延命地蔵尊」と台座には。

「勝坂コミュニティーセンター」。

さらに参道を奥に進んで行った。

一の鳥居。

左脇にあった境内社の社殿。

前方に狛犬。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

更に急な長い石段が続いていた。

更に121段の石段を上る。

そして石段を登り終えると石灯籠(右)。

やや背が低いが。

石灯籠(左)。

そして正面に「䂖楯尾神社」社殿。

創建年代等は不詳ながら、勝坂集落の旧家が守り神としてその鬼門の方角に建てたものでは

ないかといわれ、羽黒権現社と称していたといいます。明治維新後に「䂖楯尾神社」と改称して

いる と。

祭神は「大己貴命( おおなむちのみこと )」。

拝殿の内陣、奥に本殿が見えた。

「本殿」を斜めから。

磯部勝坂石楯尾神社の創建年代等は不詳ながら、勝坂集落の旧家が守り神としてその鬼門の

方角に建てたものではないかといわれ、羽黒権現社と称していたと。

明治維新後に「」䂖楯尾神社と改称している と。

これが石灯籠の一部であろう。

手水場の「水盤」。

参道の石段を上から望む。

「勝坂遺跡(A区)」案内板。

勝坂遺跡(A区)では平成17(2005)年の発掘調査で発見された集落の一部、磯部字中峰

2097番1ほか4,104平方メートルが平成18(2006)年、令和元(2019)年に指定され

保存された。

「勝坂遺跡(A区)」を見る。

縄文時代中期(約5000年前)の大集落跡。大正15(1926)年、考古学者大山柏氏による

発掘調査で発見された縄文土器は、立体的な装飾の文様や顔面把手(顔を表現した取っ手)など

によって注目をあび、後に「勝坂式土器」として縄文時代中期のめやすとされた。

また、同時に発見された多くの打製石斧を、土を掘る道具と考えて原始農耕論が提唱された

ことは、我が国の考古学史上、極めて重要であるとのこと。

次に訪ねたのが「勝坂式土器発見の地」。

相模原市南区磯部4780−1。

「勝坂式土器発見の地

「勝坂遺跡」は、縄文時代中期の典型的な集落跡であり、わが国における考古学上の代表的な

遺跡でもあります。また、本遺跡から出土した「勝坂式土器」は、縄文時代中期を代表する

土器として今日では全国的にその名前が知られています。

この土器は、大正15 ( 1926 )年10月3日、考古学者大山柏氏が中村忠亮氏所有の畑地を

発掘調査した際に、初めて発見したものです。大山氏が土器を発掘した場所は現在正確には

わかっていませんが、地図に示した場所の近辺と推定されます。大山氏らの発掘調査はわずか

一日だけでしたが、翌昭和2 ( 1927 )年に刊行された調査報告書は、今日的にみましても精緻

極まる大変豊かな内容をもつものでした。

発掘調査した際に、初めて発見したものです。大山氏が土器を発掘した場所は現在正確には

わかっていませんが、地図に示した場所の近辺と推定されます。大山氏らの発掘調査はわずか

一日だけでしたが、翌昭和2 ( 1927 )年に刊行された調査報告書は、今日的にみましても精緻

極まる大変豊かな内容をもつものでした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.