PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

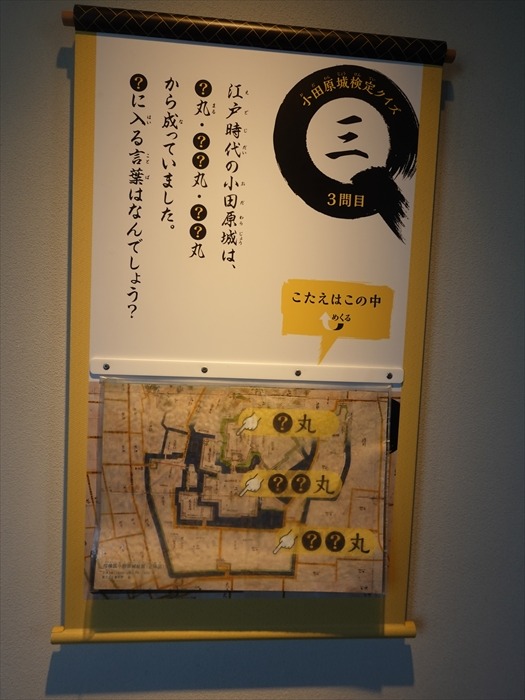

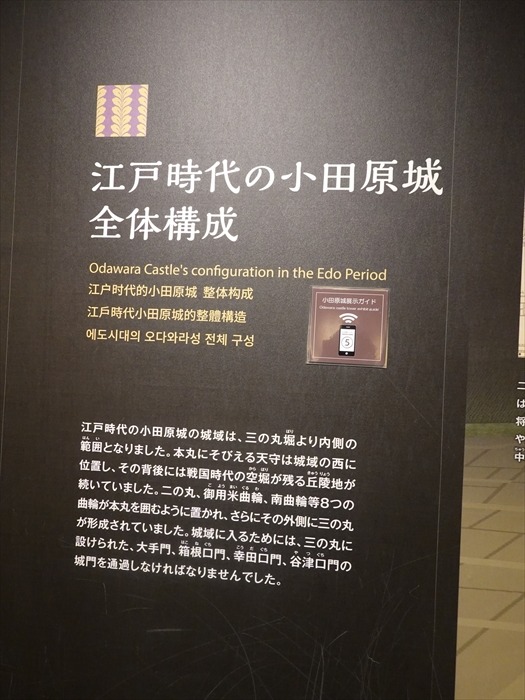

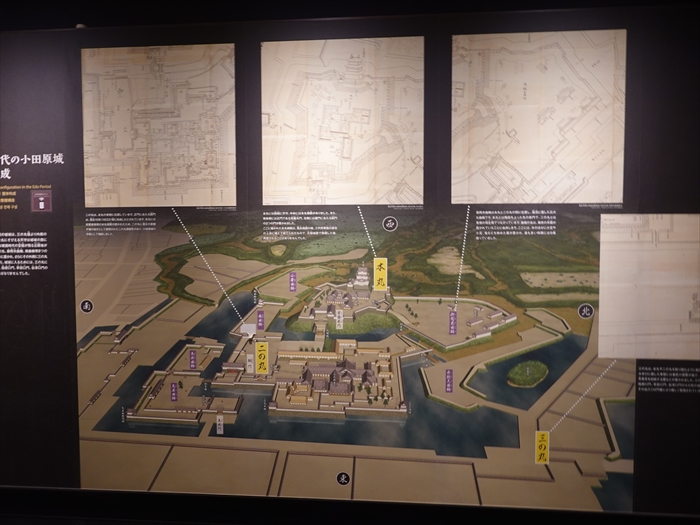

「 江戸時代の小田原城 全体構成

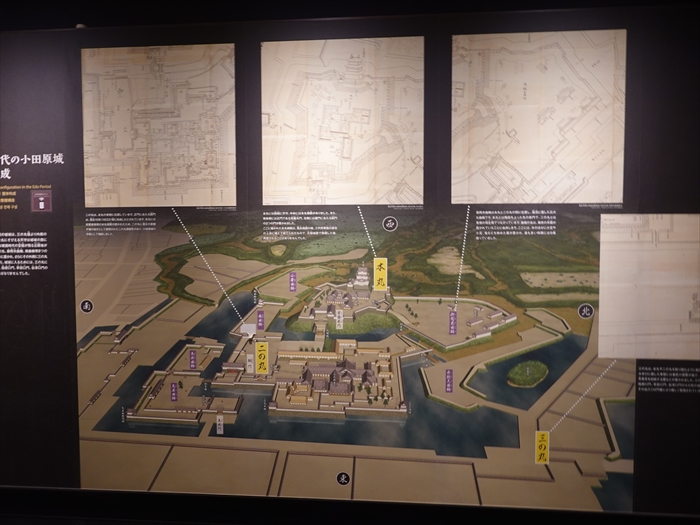

「江戸時代の小田原城」

西に「本丸」、南に「二の丸」、北に「三の丸」。

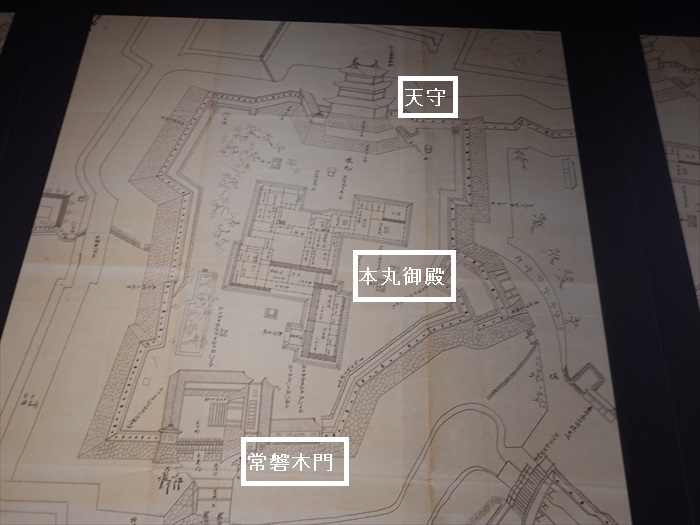

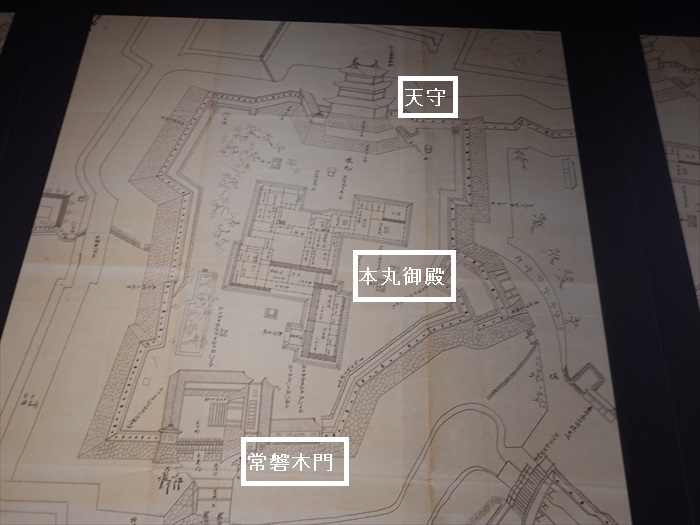

「本丸」をズームして。

「本丸」絵図。

「本丸には西端に天守、中央には本丸御殿がありました。また、南東側には正門である常盤木門、

北側には裏門にあたる鉄門の2つの門が置かれました。

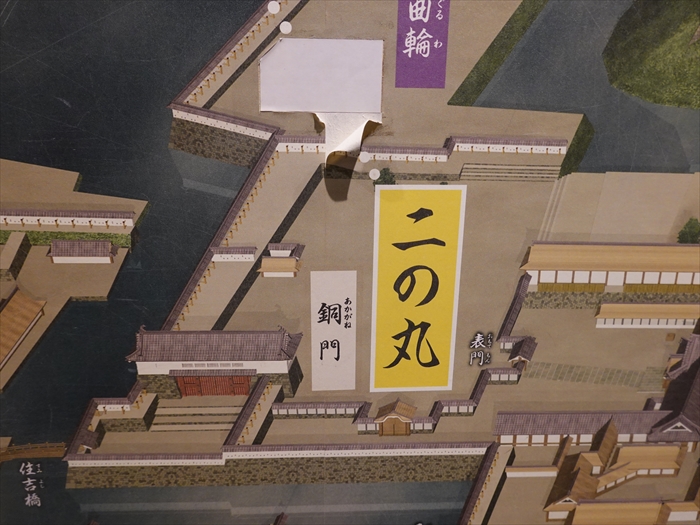

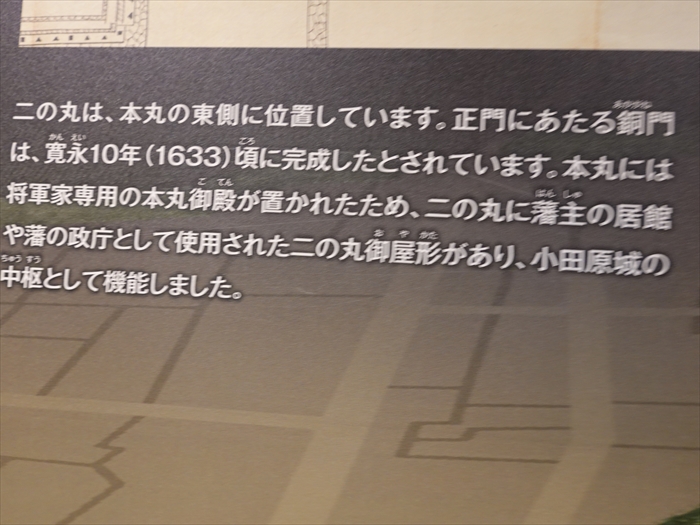

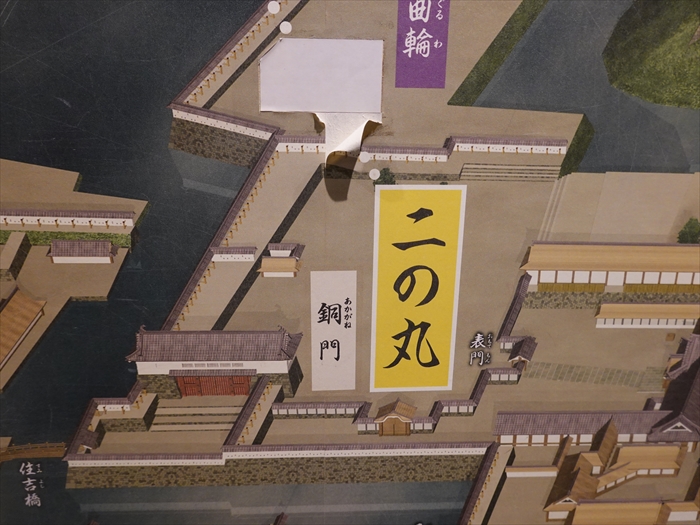

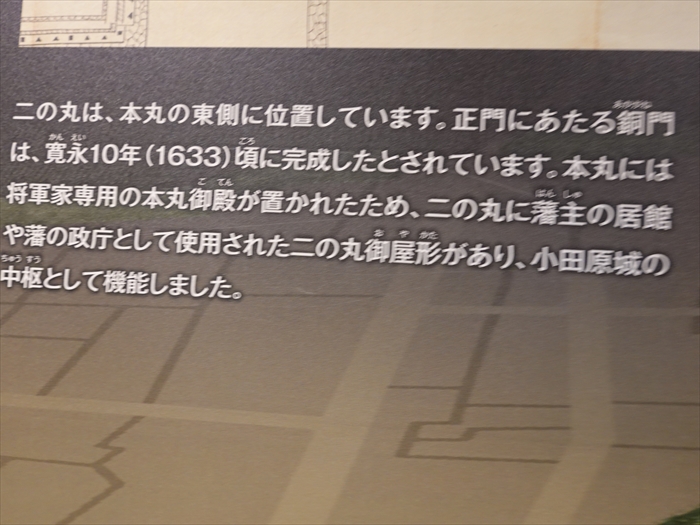

「二の丸」。

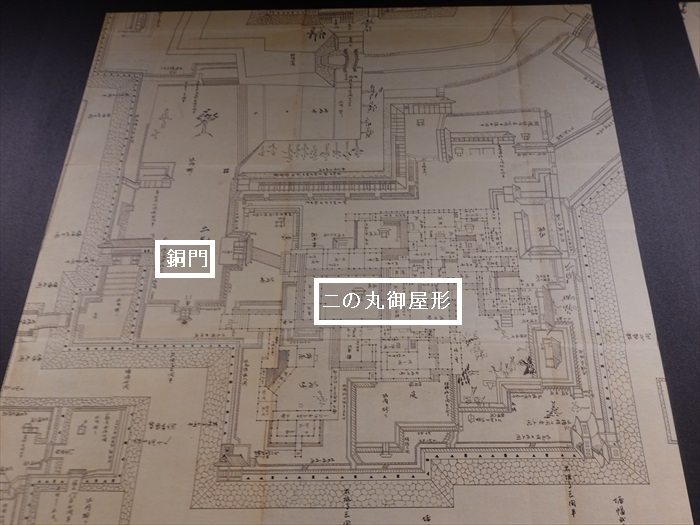

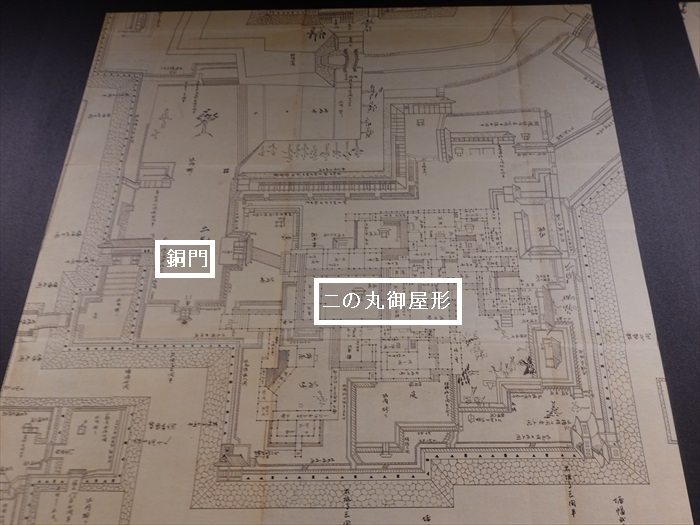

「二の丸」絵図。

したとされています。本丸には将軍家専用の本丸御殿が置かれたため、ニの丸に藩主の居館や

藩の政庁として使用されたニの丸御屋形があり、小田原城の中枢として機能しました。」

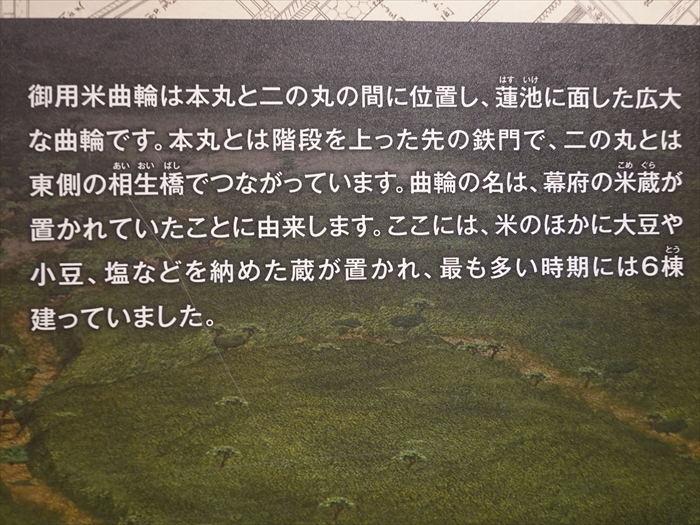

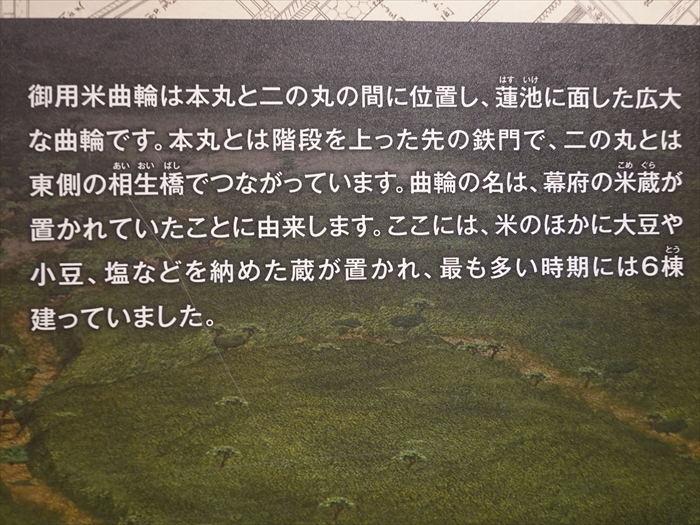

「御用米曲輪」。

「御用米曲輪」絵図。

「御用米曲輪は本丸とニの丸の間に位置し、蓮池に面した広大な曲輪です。本丸とは階段を

上った先の鉄門で、ニの丸とは東側の相生橋でつながっています。曲輪の名は、幕府の米蔵が

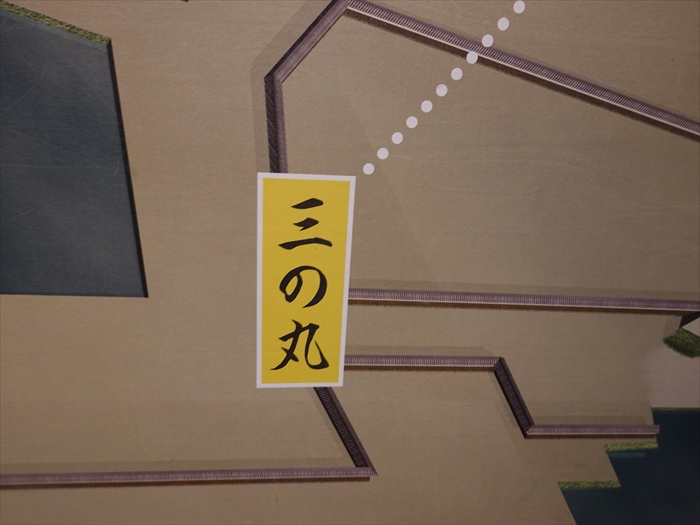

「三の丸」。

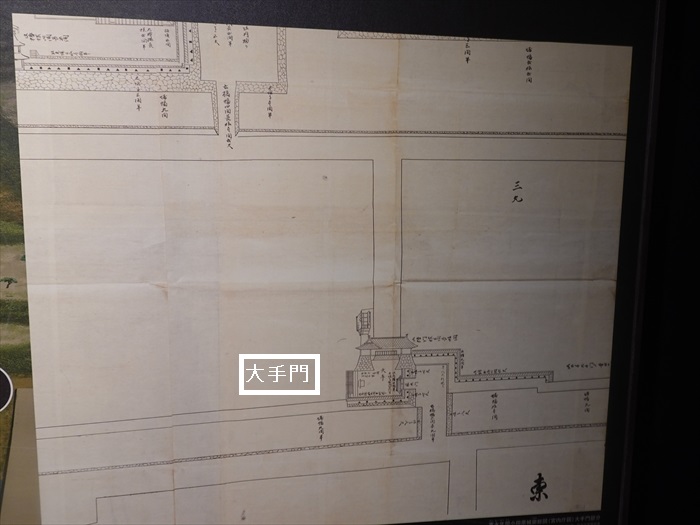

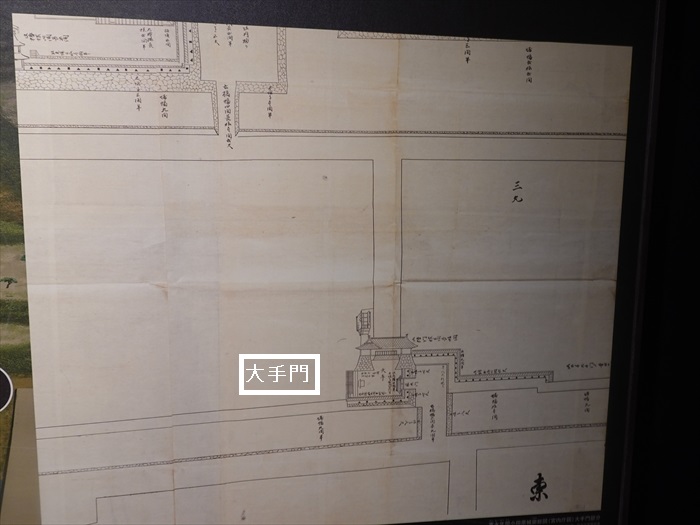

「大手門」絵図。

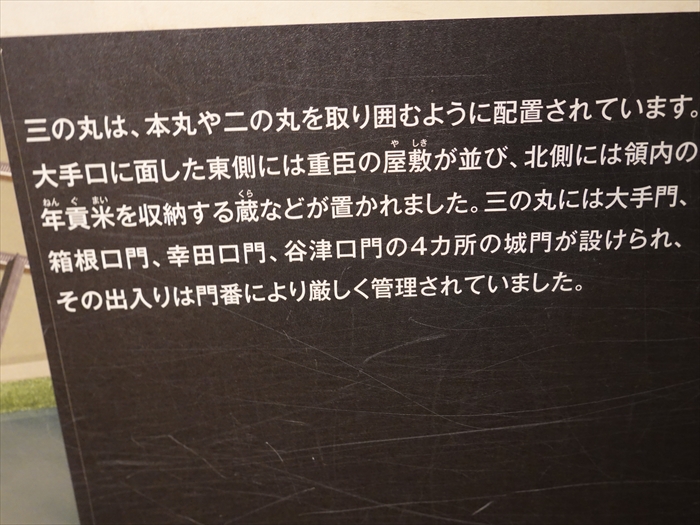

「三の丸は、本丸やニの丸を取り囲むように配置されています。大手口に面した東側には重臣の

屋敷が並び、北側には領内の年貢米を収納する蔵などが置かれました。三の丸には大手門、

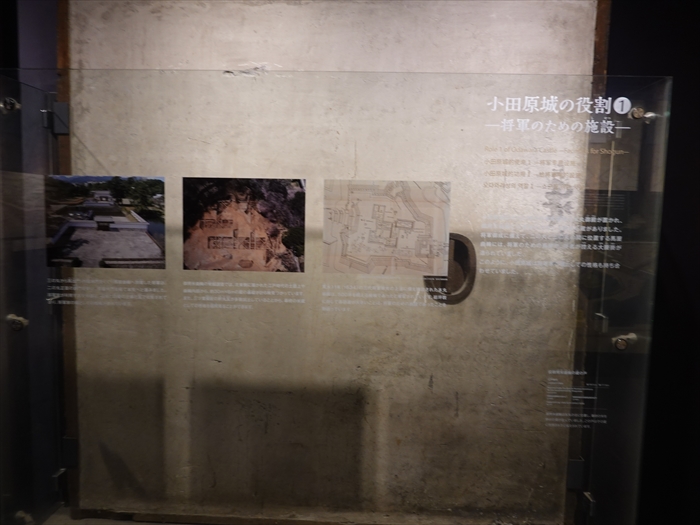

「小田原城の役割①

「 小田原城の役割②

---陸と海の番人---

小田原藩の領内には、東海道とその脇街道が通っています。

その内、箱根・仙石原(箱根町)、根府川(小田原市)、矢倉沢(南足柄市)、川村・谷ケ(山北町)に

関所があり、藩の役人らが目を光らせていました。6カ所もの関所を管轄していたのは、全国でも

小田原藩が唯一です。

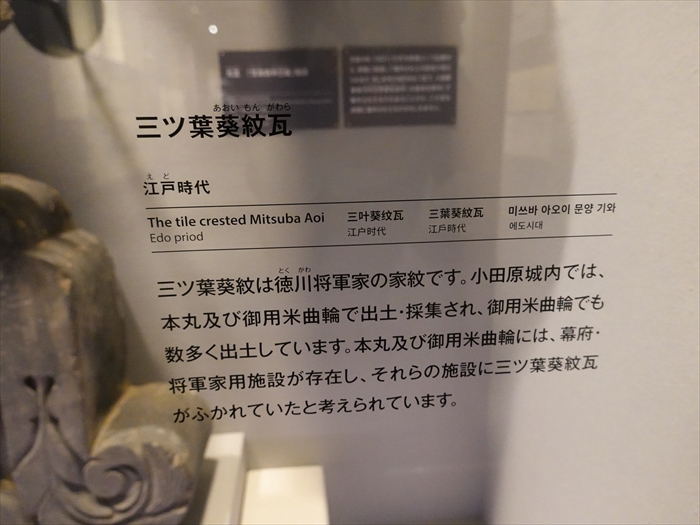

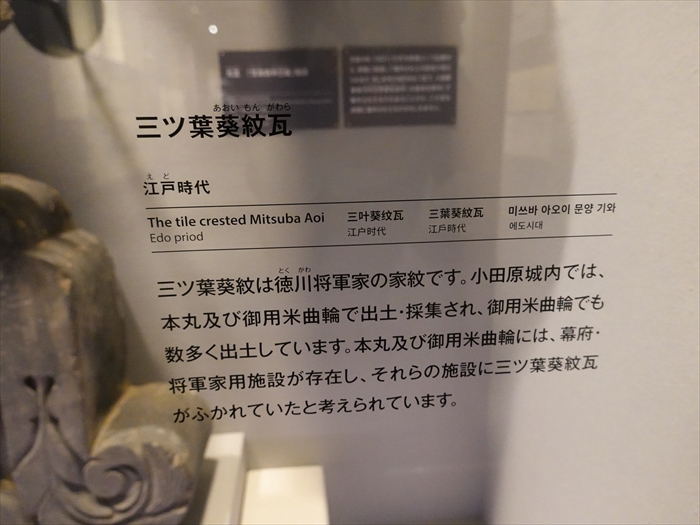

三ツ葉葵紋瓦 江戸時代 」

「 三ツ葉葵紋は徳川将軍家の家紋」 。

「 三ツ葉葵紋は徳川将軍家の家紋

小田原城内では、本丸及び御用米曲輪で出土・採集され、御用米曲輪でも数多く出土しています。

本丸及び御用米曲輪には、幕府・将軍家用施設が存在し、それらの施設に三ツ葉葵紋瓦がふかれて

いたと考えられています。」

「 鬼瓦 」。下部の葉は何の葉?

「 丸瓦「文政四辛巳歳(かのとみのとし)」刻印 」。

「 丸瓦「文政四辛巳歳(かのとみのとし)」刻印

文政4年(1821)の天守修築という記録から、修築に関連して製作された可能性が考えられます。

同じ年号の刻印をもつ瓦で、小田原藩領河州交野郡私部村(かしゅうかたのぐんきさべむら/大阪府

交野市)で製作されたものもあることから、この瓦も同様に製作されたものかもしれません。」

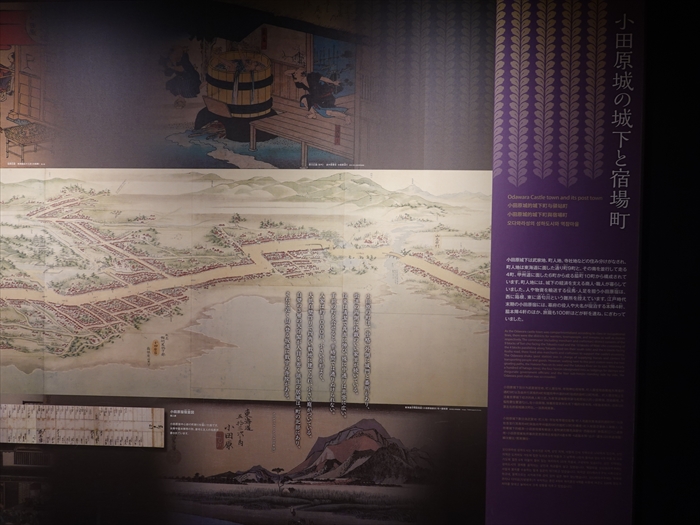

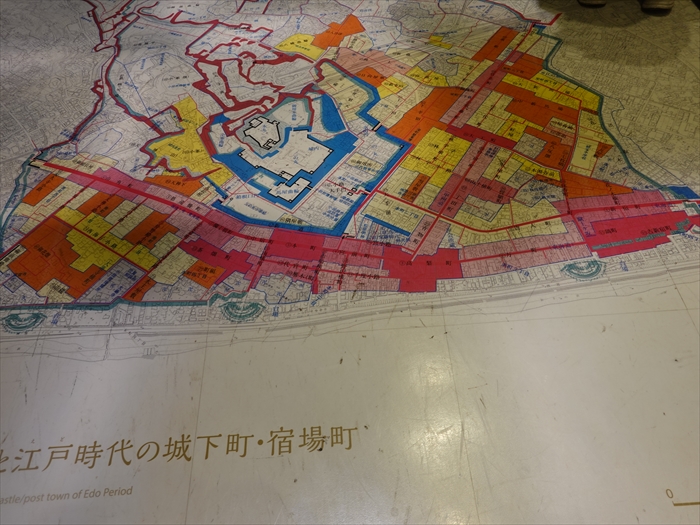

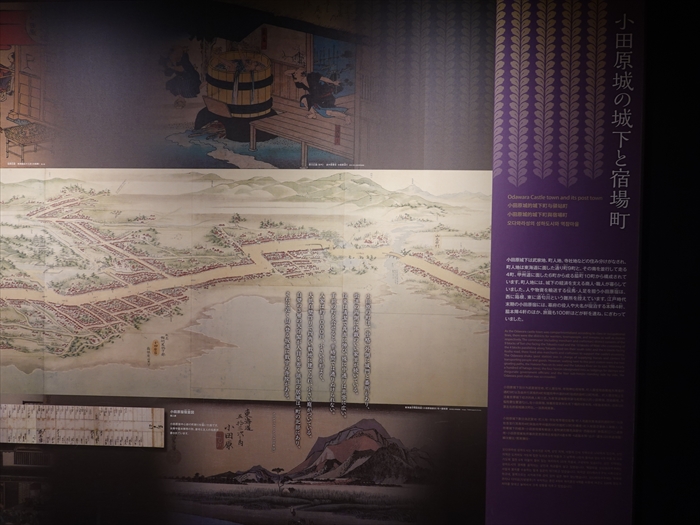

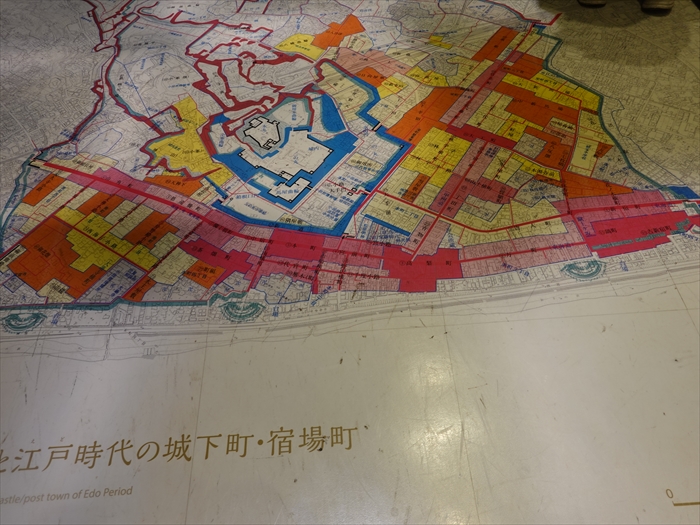

「 小田原城の城下町と宿場町

「小田原の町は〔中略〕外側に城門と番所があり、街道の両側に体裁のいい家並が続いている。

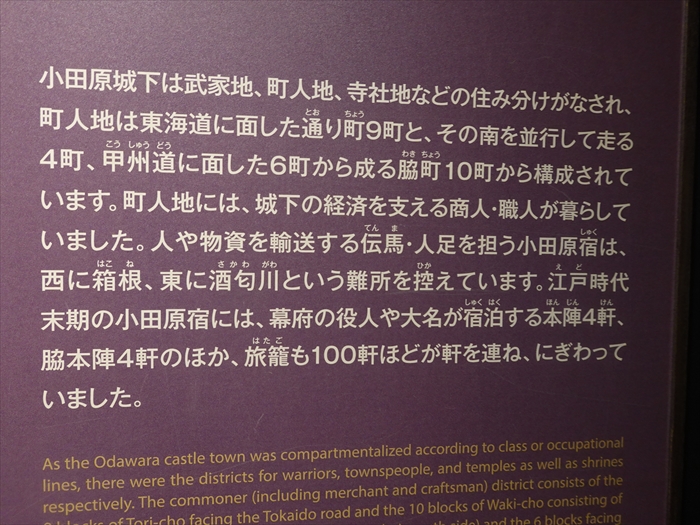

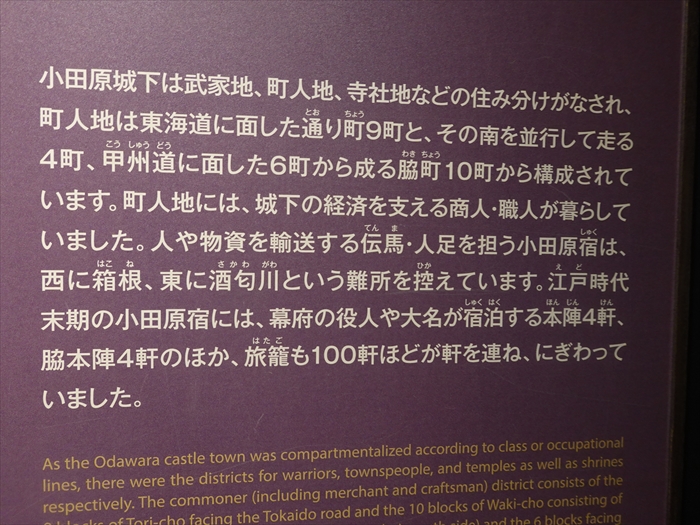

「小田原城下は武家地、町人地、寺社地などの住み分けがなされ、町人地は東海道に面した通り町

9町と、その南を並行して走る4町、甲州道に面した6町から成る脇町10町から構成されています。

町人地には、城下の経済を支える商人・職人が暮らしていました。人や物資を輸送する伝馬・

人足を担う小田原宿は、西に箱根、東に酒匂川という難所を控えています。江戸時代末期の

小田原宿には、幕府の役人や大名か宿泊する本陣4軒、脇本陣4軒のほか、旅籠100軒ほどが

軒を連ね、にぎわっていました。」

「」、ネットから。

東海道沿いの町並み絵図。

その手前に「 小田原 名物 ういらう 」と。

「 印籠型看板

印籠の形をした看板です。ういろう(「ういらう」)は、小田原北条氏時代からの由緒を持つ

外郎家が販売した薬「透頂香」のことで、二代目市川団十郎が「外郎売り」を演じて歌舞伎

十八番の一つとなってから全国的に有名になりました。」

葛飾北斎 小田原 外郎売

小判横絵 享和〜文化初年(1802〜1807)

「 江戸時代の店舗絵 」。

「 小田原提灯

小田原提灯は、新宿町(小田原市浜町)に住む甚左衛門という人物が、大雄山最乗寺山中の材木で

製造したのが始まりとされています。材料が霊木のため、魔除けとなること、小さくおりたたんで

懐に入れられること、骨が太く平たいので、ノリの接着面が広く破れにくいことが「三徳」と

いわれました。江戸時代末期には職人などに重宝され、全国で使われました。」

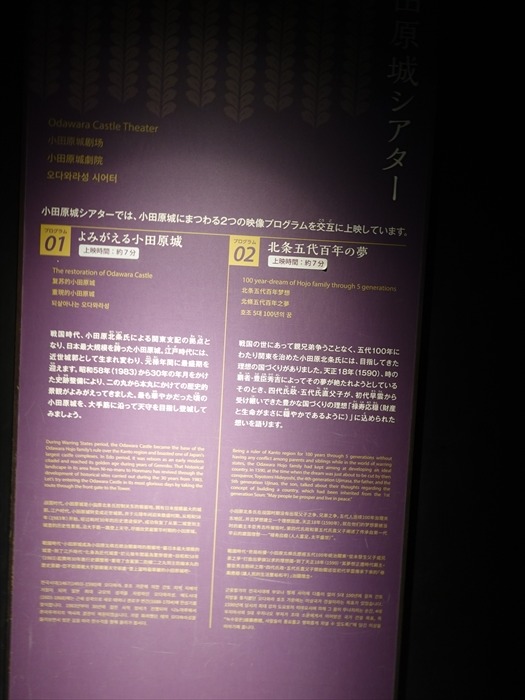

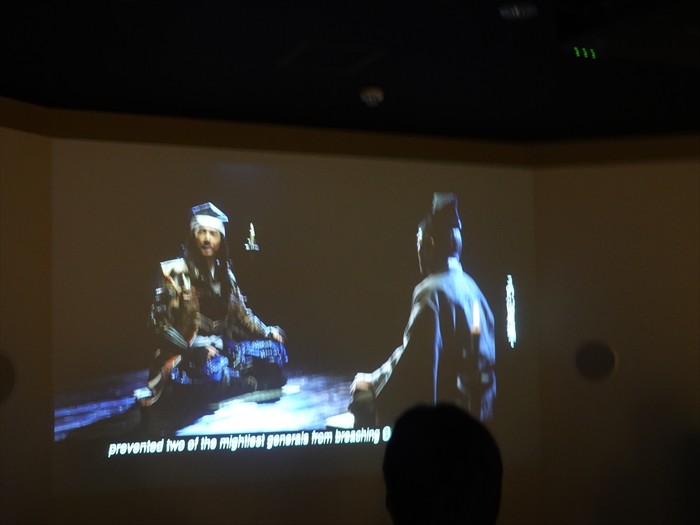

「 シアター

プログラム1

「よみがえる小田原城

「 北条五代百年の夢」 が上映中であった。

そして、 2階は戦国時代の展示 。伊勢宗瑞(北条早雲)から北条氏直まで、小田原を治めた

北条五代の紹介とともに、戦国乱世、小田原城がどのような運命をたどったか、最新の研究を

わかりやすい形で展示していたのであった。

「 常設展示室2」の「戦国時代の小田原城」は撮影禁止 であった。

入口のみを。

以下、ネットから。

「 小田原北条氏と小田原城 」。

「 時代を画した小田原合戦 」。

小田原合戦では、15万とも言われた豊臣秀吉の軍に小田原城を包囲されてしまう。

小田原北条氏最大のピンチであった。

「 豊臣秀吉 」。

豊臣軍は 経済力 があり、武器や食料の調達にも長けていた。

「甲冑姿で写真を撮ろう!」。

「全国に広がった「総構え」」。

「 小田原城と江戸時代の城下町・宿場町 」。

そして3階へ。

回廊展示→(小田原市ゆかりの美術工芸)→漆工→甲冑→刀剣→花鳥図 へ。

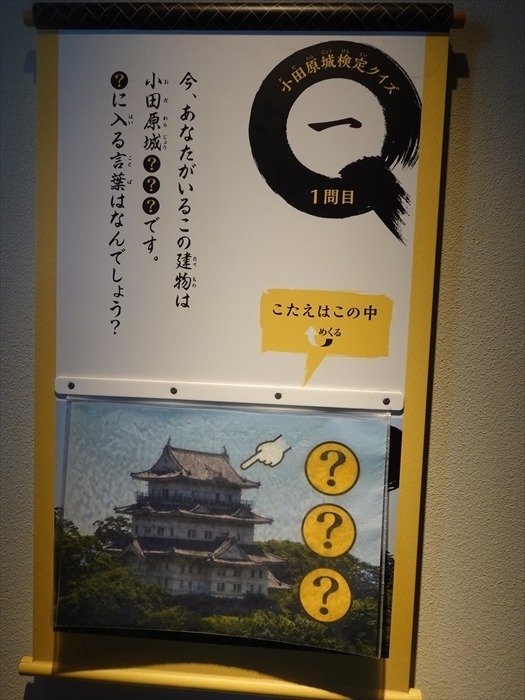

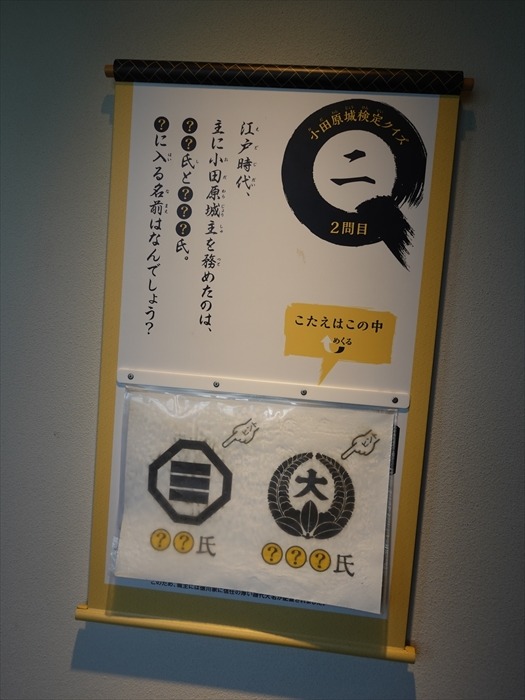

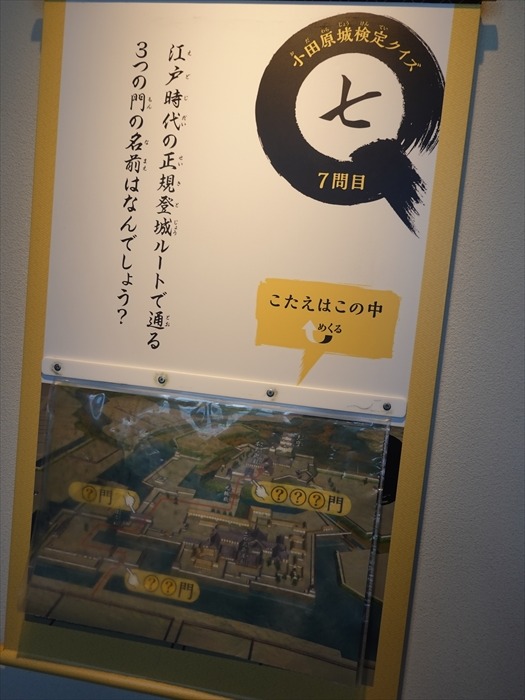

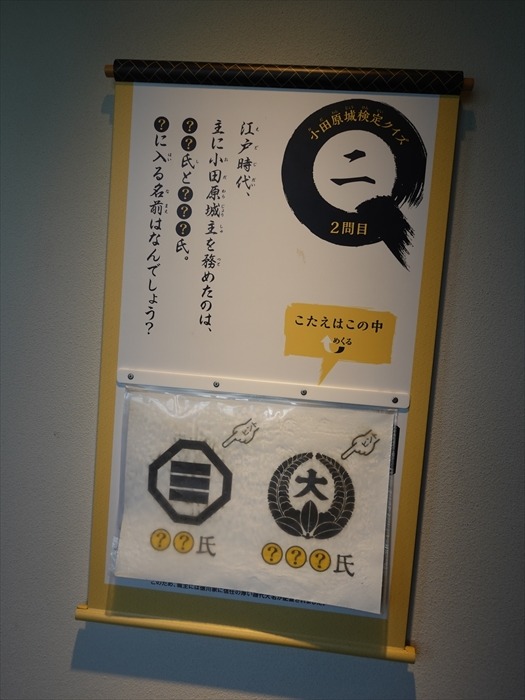

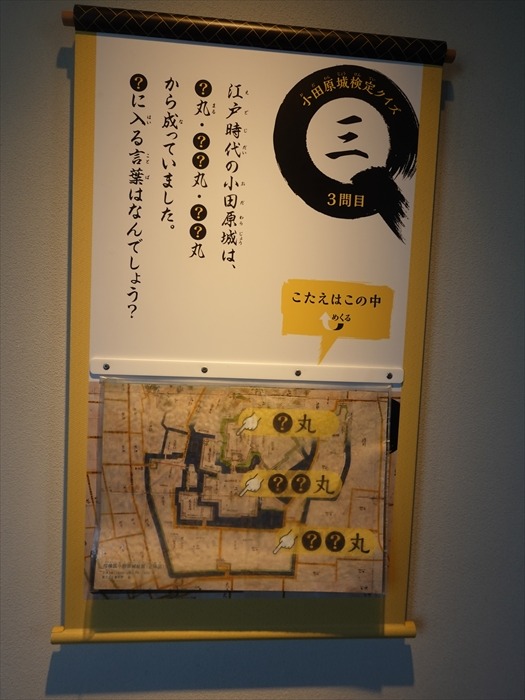

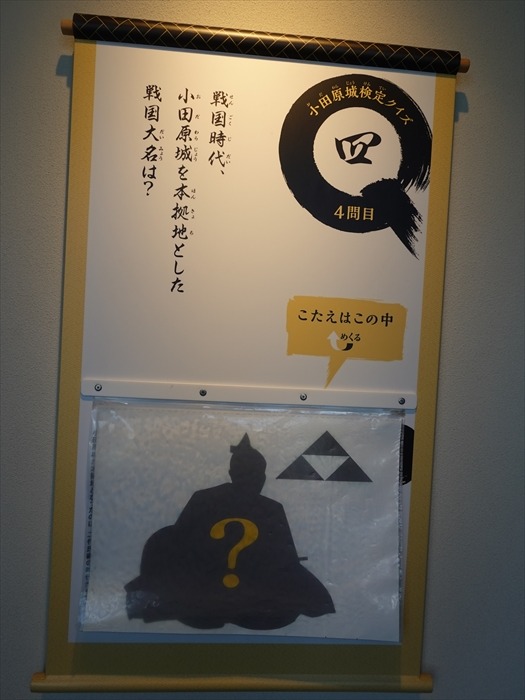

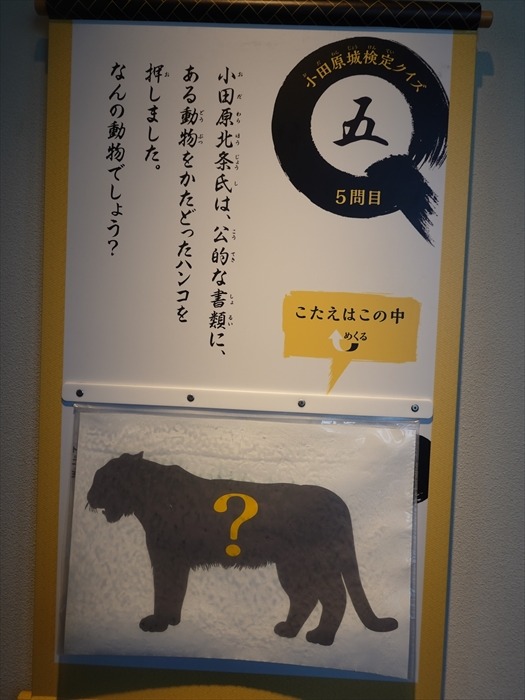

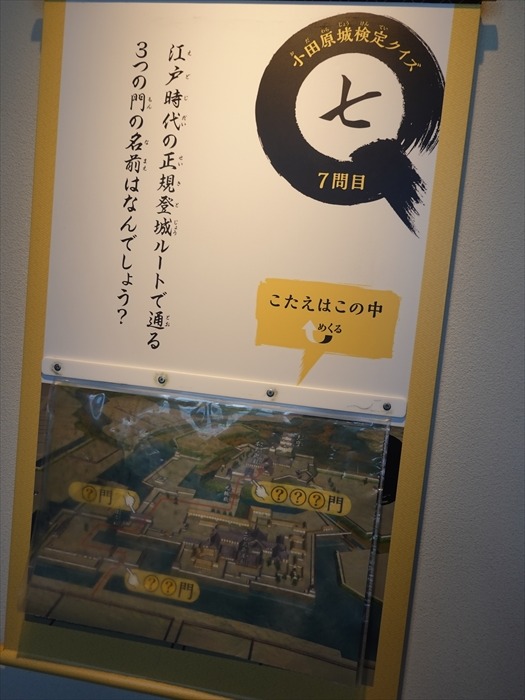

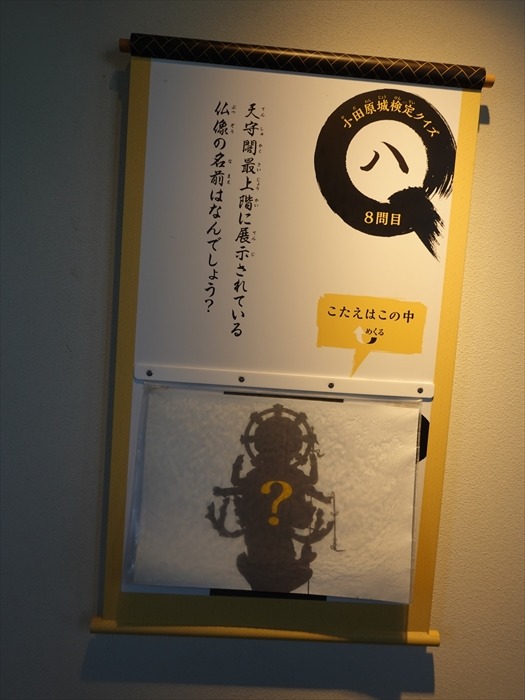

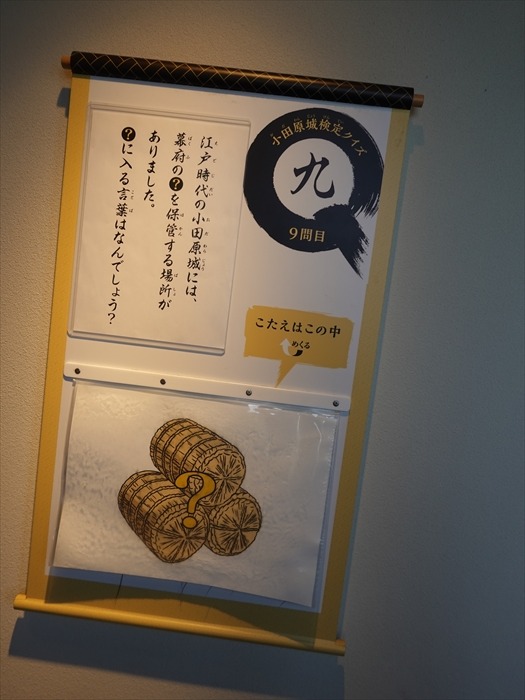

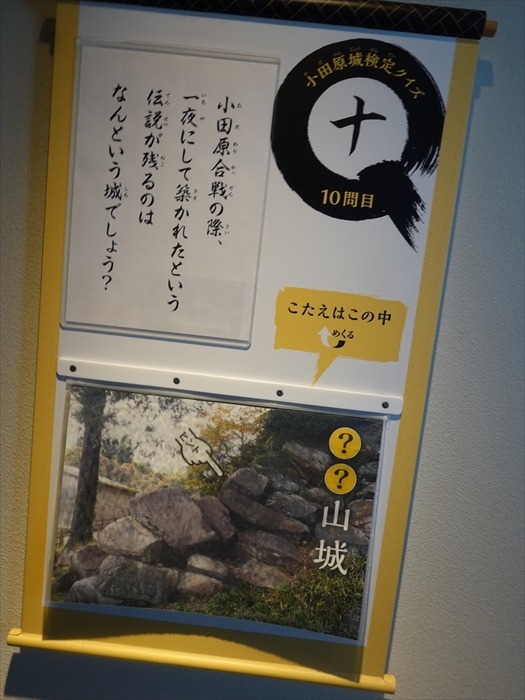

企画展示室2「回廊展示」は「 小田原城検定クイズ 」。

答えは「現地」にてご確認ください。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

江戸時代の小田原城の城域は、三の丸堀より内側の範囲となりました。本丸にそびえる天守は

城域の西に位置し、その背後には戦国時代の空堀が残る丘陵地が続いていました。

ニの丸、御用米曲輪、南曲輪等8つの曲輪が本丸を囲むように置かれ、さらにその外側に三の丸が

形成されていました。城域に入るためには、三の丸に設けられた、大手門、箱根ロ門、幸田口門、

谷津ロ門の城門を通過しなければなりませんでした。」

城域の西に位置し、その背後には戦国時代の空堀が残る丘陵地が続いていました。

ニの丸、御用米曲輪、南曲輪等8つの曲輪が本丸を囲むように置かれ、さらにその外側に三の丸が

形成されていました。城域に入るためには、三の丸に設けられた、大手門、箱根ロ門、幸田口門、

谷津ロ門の城門を通過しなければなりませんでした。」

「江戸時代の小田原城」

西に「本丸」、南に「二の丸」、北に「三の丸」。

「本丸」をズームして。

「本丸」絵図。

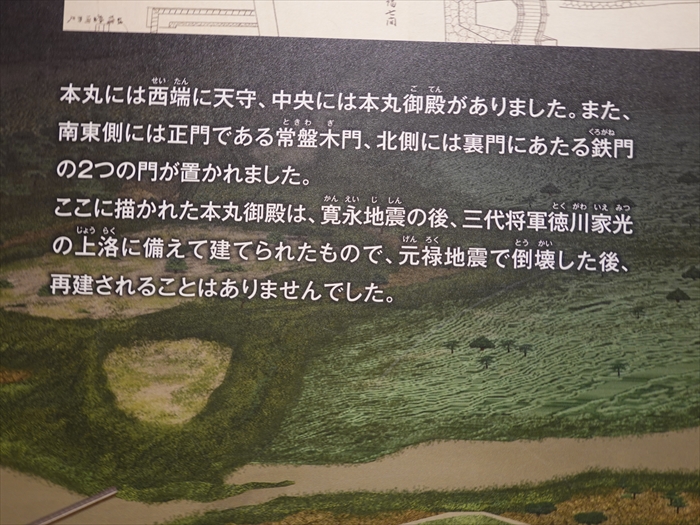

「本丸には西端に天守、中央には本丸御殿がありました。また、南東側には正門である常盤木門、

北側には裏門にあたる鉄門の2つの門が置かれました。

ここに描かれた本丸御殿は、寛永地震の後、三代将軍徳川家光の上洛に備えて建てられたもので、

元禄地震で倒壊した後、再建されることはありませんでした。」

元禄地震で倒壊した後、再建されることはありませんでした。」

「二の丸」。

「二の丸」絵図。

したとされています。本丸には将軍家専用の本丸御殿が置かれたため、ニの丸に藩主の居館や

藩の政庁として使用されたニの丸御屋形があり、小田原城の中枢として機能しました。」

「御用米曲輪」。

「御用米曲輪」絵図。

「御用米曲輪は本丸とニの丸の間に位置し、蓮池に面した広大な曲輪です。本丸とは階段を

上った先の鉄門で、ニの丸とは東側の相生橋でつながっています。曲輪の名は、幕府の米蔵が

置かれていたことに由来します。ここには、米のほかに大豆や小豆、塩などを納めた蔵が置かれ、

最も多い時期には6棟建っていました。」

最も多い時期には6棟建っていました。」

「三の丸」。

「大手門」絵図。

「三の丸は、本丸やニの丸を取り囲むように配置されています。大手口に面した東側には重臣の

屋敷が並び、北側には領内の年貢米を収納する蔵などが置かれました。三の丸には大手門、

箱根ロ門、幸田口門、谷津ロ門の4カ所の城門が設けられ、その出入りは門番により厳しく

管理されていました。」

管理されていました。」

「小田原城の役割①

「 小田原城の役割②

---陸と海の番人---

小田原藩の領内には、東海道とその脇街道が通っています。

その内、箱根・仙石原(箱根町)、根府川(小田原市)、矢倉沢(南足柄市)、川村・谷ケ(山北町)に

関所があり、藩の役人らが目を光らせていました。6カ所もの関所を管轄していたのは、全国でも

小田原藩が唯一です。

幕末に異国船が日本近海に現れるようになると、小田原藩は海防も担当することとなります。

浦賀(横須賀市)や下田(下田市)に藩兵を派遣して警備に当たらせるだけでなく、領内の海岸線に

台場を設け、異国船の到来に備えました。」

浦賀(横須賀市)や下田(下田市)に藩兵を派遣して警備に当たらせるだけでなく、領内の海岸線に

台場を設け、異国船の到来に備えました。」

江戸時代の街道と関所

江戸時代の街道網は、五街道とそれに付随する協街道を中心に、それらに連絡する街道によって

形成されています。要所には関所が置かれ、「入鉄砲」と「出女」が監視されました。

箱根は「出女」の監視が厳しかった関所で、女性は証文の携帯が義務付けられ、厳重な取調べが

行われました。

形成されています。要所には関所が置かれ、「入鉄砲」と「出女」が監視されました。

箱根は「出女」の監視が厳しかった関所で、女性は証文の携帯が義務付けられ、厳重な取調べが

行われました。

江戸湾・相模の台場

幕末期、幕府は異国船に対する備えとして、江戸湾一帯に台場を築造しました。

小田原も小田原・大磯(大磯町)・真鶴(真鶴町)に台場を築造し、喜永5年( 1852 )に完成させて

います。小田原藩の台場には、後に品川台場(品川区ほか)築造の責任者となる江川英竜の韮山塾の

技術が活かされています。

小田原も小田原・大磯(大磯町)・真鶴(真鶴町)に台場を築造し、喜永5年( 1852 )に完成させて

います。小田原藩の台場には、後に品川台場(品川区ほか)築造の責任者となる江川英竜の韮山塾の

技術が活かされています。

台場調練図

幕末の小田原海岸(市内浜町~南町)には万町・代官町・荒久の3カ所に台場が設置され、複数の

大砲が据えられました。図は安政6年(1859)に台場で行われた訓練を描いたものです。

大砲が据えられました。図は安政6年(1859)に台場で行われた訓練を描いたものです。

小田原藩兵持場図

弘化3年(1846)に米国海車のビッドル提督が浦賀(横須賀市)に来航した際、小田原藩も応援

して藩兵を派遣しました。図は野比村(横須賀市)に布障した小田原兵を描いたものです。

三ツ葉葵紋瓦 江戸時代 」

「 三ツ葉葵紋は徳川将軍家の家紋」 。

「 三ツ葉葵紋は徳川将軍家の家紋

小田原城内では、本丸及び御用米曲輪で出土・採集され、御用米曲輪でも数多く出土しています。

本丸及び御用米曲輪には、幕府・将軍家用施設が存在し、それらの施設に三ツ葉葵紋瓦がふかれて

いたと考えられています。」

「 鬼瓦 」。下部の葉は何の葉?

「 丸瓦「文政四辛巳歳(かのとみのとし)」刻印 」。

「 丸瓦「文政四辛巳歳(かのとみのとし)」刻印

文政4年(1821)の天守修築という記録から、修築に関連して製作された可能性が考えられます。

同じ年号の刻印をもつ瓦で、小田原藩領河州交野郡私部村(かしゅうかたのぐんきさべむら/大阪府

交野市)で製作されたものもあることから、この瓦も同様に製作されたものかもしれません。」

「 小田原城の城下町と宿場町

小田原の町は、〔中略〕外側に城門と番所があり街道の両側に体裁のいい家並が続いている。

住来は清潔で真直に伸び、殊に中通りは非常に広い。

手前の町を合せると、半時間では通りぬけられない。

人家は約1000戸、小さいが形よく、大抵白壁作りで四角い敷地に建てられ、小さい庭が

ついている。白壁の3層の天守閣が人目を惹く領主の居城は、町の北部にあり、それに

近く山へ登る坂道に数宇の寺院がある。 」

ついている。白壁の3層の天守閣が人目を惹く領主の居城は、町の北部にあり、それに

「小田原の町は〔中略〕外側に城門と番所があり、街道の両側に体裁のいい家並が続いている。

往来は清潔で真直に伸び、殊に中通りは非常に広い。

手前の町を合せると半時間では通りぬけられない。

人家は約1000戸、小さい形がよく、大抵白壁作りで四角い敷地に建てられ、小さい庭が

ついている。

ついている。

白壁の3層の天守閣が人目を惹く領主の居城は、町の北部にあり、それに近く山へ登左坂道に

数宇の寺院がある。」

数宇の寺院がある。」

「小田原城下は武家地、町人地、寺社地などの住み分けがなされ、町人地は東海道に面した通り町

9町と、その南を並行して走る4町、甲州道に面した6町から成る脇町10町から構成されています。

町人地には、城下の経済を支える商人・職人が暮らしていました。人や物資を輸送する伝馬・

人足を担う小田原宿は、西に箱根、東に酒匂川という難所を控えています。江戸時代末期の

小田原宿には、幕府の役人や大名か宿泊する本陣4軒、脇本陣4軒のほか、旅籠100軒ほどが

軒を連ね、にぎわっていました。」

「」、ネットから。

東海道沿いの町並み絵図。

その手前に「 小田原 名物 ういらう 」と。

「 印籠型看板

印籠の形をした看板です。ういろう(「ういらう」)は、小田原北条氏時代からの由緒を持つ

外郎家が販売した薬「透頂香」のことで、二代目市川団十郎が「外郎売り」を演じて歌舞伎

十八番の一つとなってから全国的に有名になりました。」

葛飾北斎 小田原 外郎売

小判横絵 享和〜文化初年(1802〜1807)

「 江戸時代の店舗絵 」。

「 小田原提灯

小田原提灯は、新宿町(小田原市浜町)に住む甚左衛門という人物が、大雄山最乗寺山中の材木で

製造したのが始まりとされています。材料が霊木のため、魔除けとなること、小さくおりたたんで

懐に入れられること、骨が太く平たいので、ノリの接着面が広く破れにくいことが「三徳」と

いわれました。江戸時代末期には職人などに重宝され、全国で使われました。」

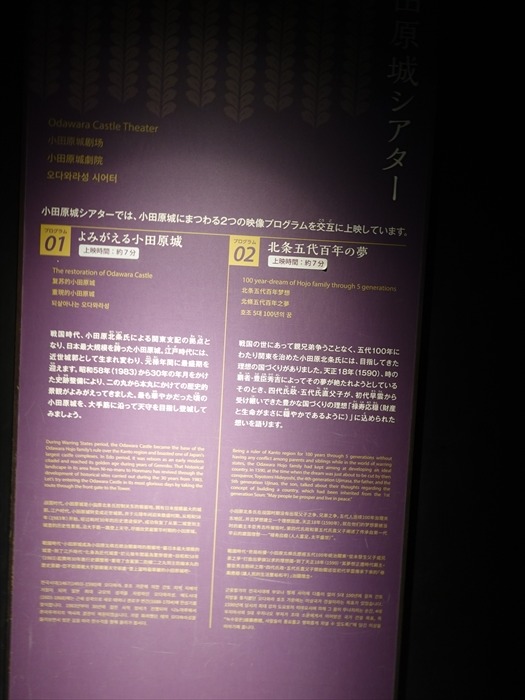

「 シアター

プログラム1

よみがえる小田原城(約7分)

プログラム2

北条五代百年の夢(約7分)

出演 苅谷俊介(北条氏政役)

合田雅吏(北条氏直役)

上映中

」

「よみがえる小田原城

戦国時代、小田原北条氏による関東支配の拠点となり、日本最大規模を誇った小田原城。

江戸時代には、近世城郭として生まれ変わり、元禄年間に最盛期を迎えます。

江戸時代には、近世城郭として生まれ変わり、元禄年間に最盛期を迎えます。

昭和58年(1983)から30年の年月をかけた史跡整備により、ニの丸から本丸にかけての

歴史的景観がよみがえってきました。最も華やかだった頃の小田原城を、大手筋に沿って

天守を目指し登城してみましよう。」

歴史的景観がよみがえってきました。最も華やかだった頃の小田原城を、大手筋に沿って

天守を目指し登城してみましよう。」

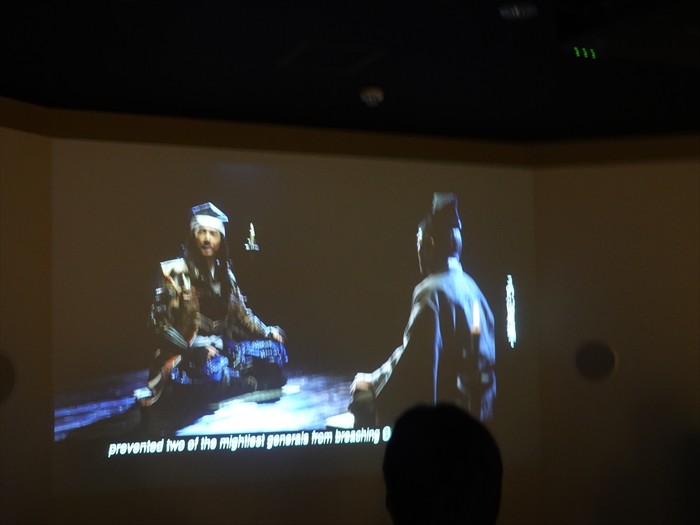

「 北条五代百年の夢

戦国の世にあって親兄弟争うことなく、五代100年にわたり関東を治めた小田原北条氏には、

目指してきた理想の国づくりがありました。天正18年(1590)、時の覇者・豊臣秀吉によって

その夢が絶たれようとしているそのとき、四代氏政・五代氏直父子が、初代早震から受け継いで

きた豊かな国づくりの理想「禄寿応穏(財産と生命がまさに穏やかであるように)」に込められた

想いを語ります。」目指してきた理想の国づくりがありました。天正18年(1590)、時の覇者・豊臣秀吉によって

その夢が絶たれようとしているそのとき、四代氏政・五代氏直父子が、初代早震から受け継いで

きた豊かな国づくりの理想「禄寿応穏(財産と生命がまさに穏やかであるように)」に込められた

「 北条五代百年の夢」 が上映中であった。

そして、 2階は戦国時代の展示 。伊勢宗瑞(北条早雲)から北条氏直まで、小田原を治めた

北条五代の紹介とともに、戦国乱世、小田原城がどのような運命をたどったか、最新の研究を

わかりやすい形で展示していたのであった。

「 常設展示室2」の「戦国時代の小田原城」は撮影禁止 であった。

入口のみを。

以下、ネットから。

「 小田原北条氏と小田原城 」。

「 時代を画した小田原合戦 」。

小田原合戦では、15万とも言われた豊臣秀吉の軍に小田原城を包囲されてしまう。

小田原北条氏最大のピンチであった。

「 豊臣秀吉 」。

豊臣軍は 経済力 があり、武器や食料の調達にも長けていた。

「甲冑姿で写真を撮ろう!」。

「全国に広がった「総構え」」。

「 小田原城と江戸時代の城下町・宿場町 」。

そして3階へ。

回廊展示→(小田原市ゆかりの美術工芸)→漆工→甲冑→刀剣→花鳥図 へ。

企画展示室2「回廊展示」は「 小田原城検定クイズ 」。

答えは「現地」にてご確認ください。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.