PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【 海外旅行 ブログリスト

】👈️リンク

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, Victoria and Albert Museum) の展示ケース。

イスラーム美術ギャラリー展示ケースの一部。青や緑を中心とした釉薬陶器。

表面を削ったり加飾している可能性が高い。

「 Safavid Ceramics and Colour

carved the slip away to reveal the white body beneath.In other cases, they added designs

【 サファヴィー朝の陶器と色彩

陶工は時にこの化粧土を彫り削って下地の白い胎土を露出させることで模様を作り、また

別の場合には白や他の色の化粧土を加えてデザインを施しました。】

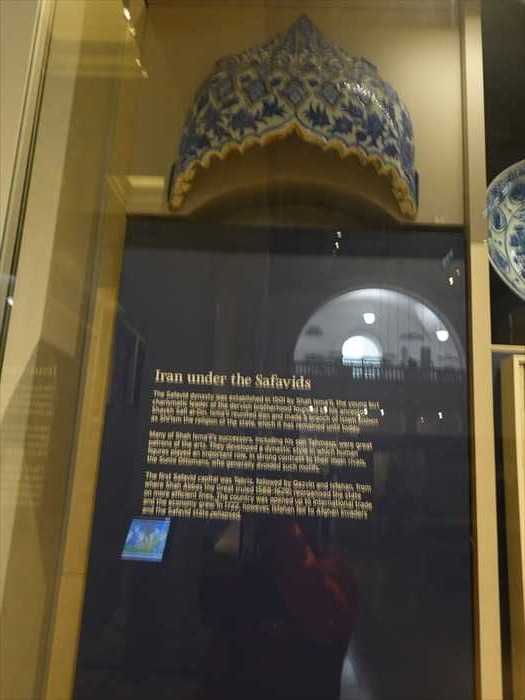

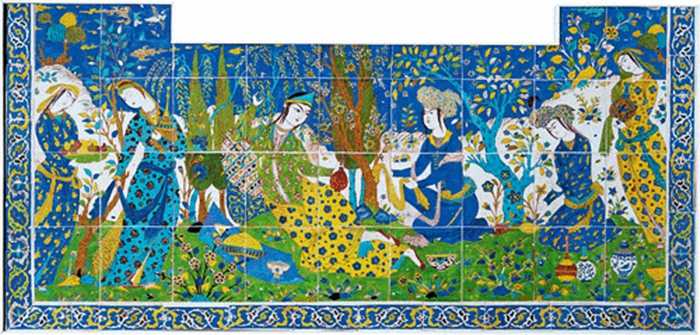

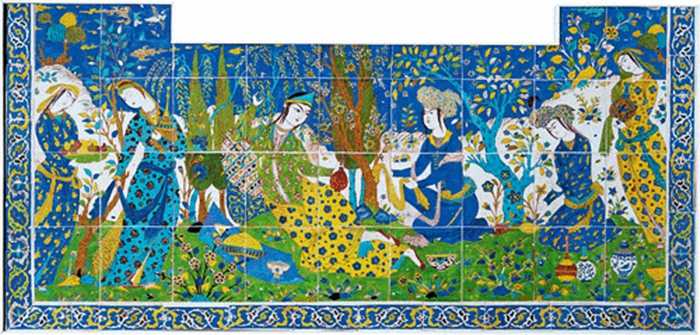

サファヴィー朝(Safavid dynasty, 16–17世紀イラン)に典型的な多彩タイル・パネル 。

ネットから。

ズームして。

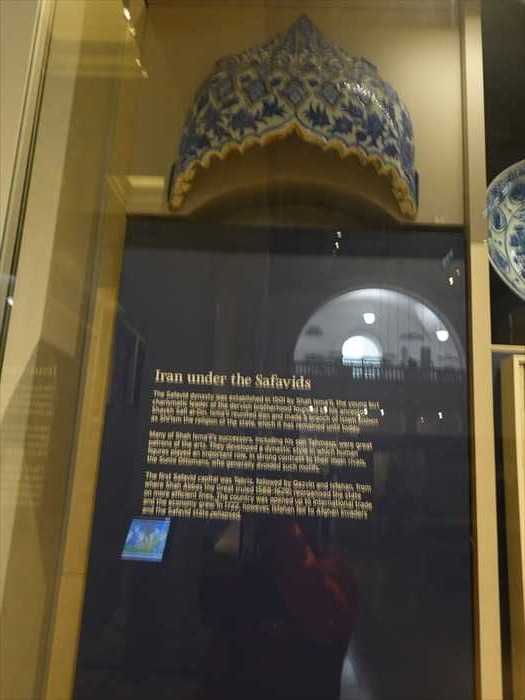

The first Safavid capital was Tabriz, followed by Qazvin and Isfahan from the reign of

Shah ‘Abbas I. The Safavid dynasty provided a strong sense of Iranian identity,

especially by adopting Twelver Shi‘ism as the religion of the state. This legacy

【 サファヴィー朝期のイラン

サファヴィー朝の最初の首都はタブリーズ、その後カーズヴィーン、さらにシャー・

アッバース1世以降はイスファハーンとなりました。サファヴィー朝は国家宗教として

十二イマーム派シーア派を採用することにより、イランの強固なアイデンティティを

確立しました。この遺産は現代のイラン・イスラム共和国にまで受け継がれています。】

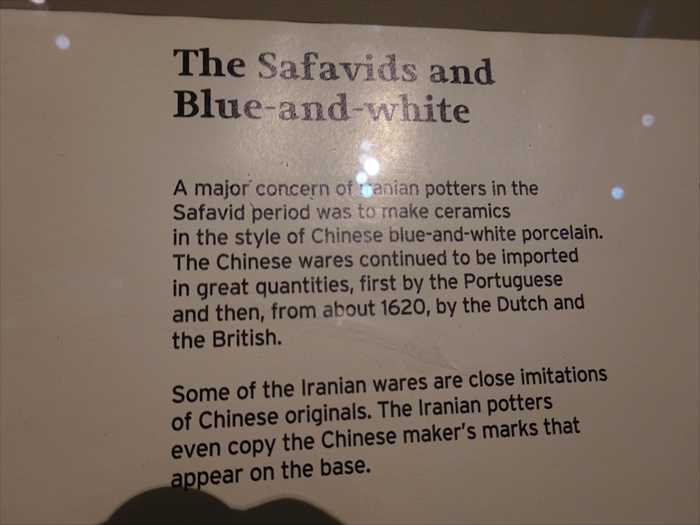

サファヴィー朝と青花(Blue-and-white) 」について解説。

「 The Safavids and Blue-and-white

The Iranian potterseven copy the Chinese maker’s marks that appear on the base.」

【 サファヴィー朝と青花(青と白の陶磁)

陶工たちは、中国製品の底に記された製造者の銘(窯印)までも写すことがありました。】

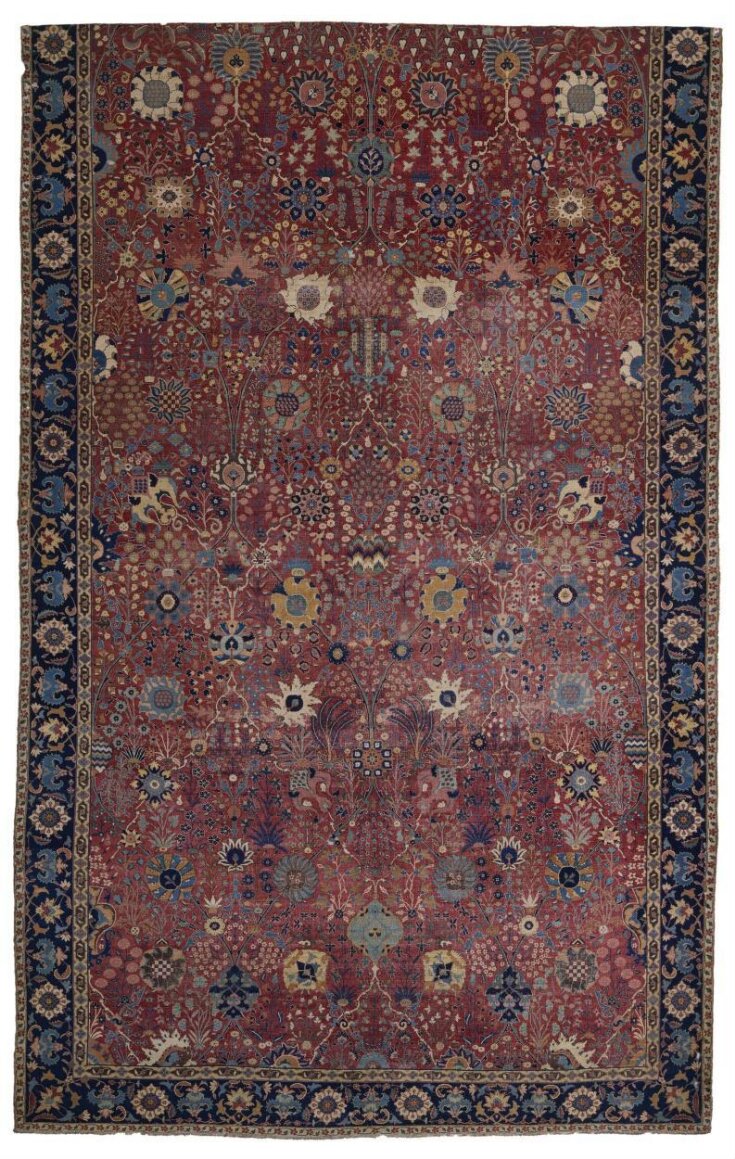

「 アードビール絨毯(Ardabil Carpet) 」のコーナーへ。

「アードビール絨毯(Ardabil Carpet)」 を正面から。

ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, Victoria and Albert Museum) の展示ケース。

イスラーム美術ギャラリー展示ケースの一部。青や緑を中心とした釉薬陶器。

Safavid Ceramics and Colour(サファヴィー朝の陶器と色彩)

サファヴィー朝(1501–1736年、イラン)の陶器に特徴的な、

1.単色釉による鮮やかな色彩表現

・上段のコバルトブルーの大皿:白い線刻で幾何学文様(星形、放射状パターン)が

施されている。これは釉下に彫刻を加えた装飾。

1.単色釉による鮮やかな色彩表現

・上段のコバルトブルーの大皿:白い線刻で幾何学文様(星形、放射状パターン)が

施されている。これは釉下に彫刻を加えた装飾。

・左側の緑釉皿:唐草や花文様が施され、豊穣や自然の象徴。

・中段の青緑色の水差し(ピッチャー)や瓶:釉薬そのものの美しい発色を楽しむため、

表面の文様は控えめ。

表面の文様は控えめ。

2・スリップ(化粧土)技法による装飾

・下段中央の小瓶(黒や赤茶色の釉色):胎土の白と対比をつけるために化粧土を使い、 表面を削ったり加飾している可能性が高い。

・右側の白い鉢や水注:白化粧土と透明釉を組み合わせたシンプルなデザイン。

「 Safavid Ceramics and Colour

Safavid potters created brilliantly coloured ceramics. The effect was often achieved

with glazes of a single colour. Many of these wares have moulded or carved decoration.

The most unusual appears on bottles made in the 17th century, which bear scenes of

people and animals.

A second technique used coloured slips, or liquid clay, under the glaze. Potters sometimeswith glazes of a single colour. Many of these wares have moulded or carved decoration.

The most unusual appears on bottles made in the 17th century, which bear scenes of

people and animals.

carved the slip away to reveal the white body beneath.In other cases, they added designs

【 サファヴィー朝の陶器と色彩

サファヴィー朝の陶工たちは、鮮やかな色彩の陶器を制作しました。その効果はしばしば単一色の

釉薬によって実現されました。これらの器の多くは、型押しや彫刻による装飾を伴っています。

最も珍しい例は17世紀に作られた瓶に見られ、人や動物の場面が描かれています。

もう一つの技法では、色付きの化粧土(スリップ)、つまり液状の粘土を釉薬の下に用いました。釉薬によって実現されました。これらの器の多くは、型押しや彫刻による装飾を伴っています。

最も珍しい例は17世紀に作られた瓶に見られ、人や動物の場面が描かれています。

陶工は時にこの化粧土を彫り削って下地の白い胎土を露出させることで模様を作り、また

別の場合には白や他の色の化粧土を加えてデザインを施しました。】

サファヴィー朝(Safavid dynasty, 16–17世紀イラン)に典型的な多彩タイル・パネル 。

・

・制作地:イラン(イスファハーンなどが中心)

・時代:サファヴィー朝(特にシャー・アッバース1世治世下の17世紀頃)

・技法:

・多彩釉(polychrome underglaze painting)

・輪郭線を黒やマンガンで描き、その内側を青・緑・黄・白・褐色などで彩色

・釉薬下彩なので、発色が鮮やかで耐久性が高い

上段にある器物

・背景の棚には、白地に藍色文様の陶器(イズニクやサファヴィーの青白磁風)が

並べられていた。

並べられていた。

・下段の多彩タイルと合わせて展示することで、「単色釉・青白磁」vs「多彩絵付けタイル」

という対照が際立ち、サファヴィー陶芸の多様性を示していたのであった。

という対照が際立ち、サファヴィー陶芸の多様性を示していたのであった。

ネットから。

1.王権の象徴

王や貴族の文化的洗練を示す。庭園での饗宴は「理想的な支配者の楽園」として表現される。

2.イスラーム的楽園イメージ

流れる水、果樹、花咲く草原、糸杉はクルアーンの「楽園の園」を想起させる。

3.文化的アイデンティティ

サファヴィー朝期はシーア派を国教化しつつ、芸術の都イスファハーンを築いた時代。

こうした鮮やかな装飾タイルは、都市のモスク・宮殿・庭園を飾った。

こうした鮮やかな装飾タイルは、都市のモスク・宮殿・庭園を飾った。

ズームして。

人物

左の人物(女性?)

・緑の衣装に花文様、長い髪を左右に垂らす。

・木陰から現れ、手に赤い水袋(ワインや飲料)を持つ。

・繊細な顔立ちで、詩的な恋愛場面を示す「美しい恋人」像。

右の人物(男性?)

・青い衣服に白と黄色の刺繍。

・頭には大きなターバンを巻く。

・布を広げて座る姿勢 → 貴人(王侯や青年貴族)の表象。

背景

・糸杉・柳・果樹などが生い茂る庭園。

・花の咲いた木々は「楽園」的な象徴。

・下方に食器や敷物(青地に描かれた茶碗、壺、蓋物)が描かれ、宴席の場面を強調。

「 Iran under the Safavids

The Safavid dynasty was established in 1501 by Shah Isma‘il. The origins was

a Sufi religious order, and they established Twelver Shi‘ism as the religion of Iran.

A new capital was founded at Isfahan in 1597 by Shah ‘Abbas I (1587–1629).

The city was transformed into a showpiece of Safavid architecture of the 1600s,

much of it has survived to this day.

a Sufi religious order, and they established Twelver Shi‘ism as the religion of Iran.

A new capital was founded at Isfahan in 1597 by Shah ‘Abbas I (1587–1629).

The city was transformed into a showpiece of Safavid architecture of the 1600s,

much of it has survived to this day.

Many of Iran’s finest mosques, madrasas and palaces were built then. Tilework was

given new emphasis, using brilliant colours and elegant designs. The displays in this

gallery show examples of this Safavid architectural tilework.

given new emphasis, using brilliant colours and elegant designs. The displays in this

gallery show examples of this Safavid architectural tilework.

The first Safavid capital was Tabriz, followed by Qazvin and Isfahan from the reign of

Shah ‘Abbas I. The Safavid dynasty provided a strong sense of Iranian identity,

especially by adopting Twelver Shi‘ism as the religion of the state. This legacy

【 サファヴィー朝期のイラン

サファヴィー朝は1501年、シャー・イスマイールによって創始されました。その起源は

スーフィー教団にあり、彼らはイランの国教として十二イマーム派シーア派を確立しました。

1597年、シャー・アッバース1世(在位1587–1629)が新しい首都イスファハーンを建設

しました。この都市は17世紀のサファヴィー朝建築の粋を示す都市へと変貌し、その多くは

今日まで残っています。

スーフィー教団にあり、彼らはイランの国教として十二イマーム派シーア派を確立しました。

1597年、シャー・アッバース1世(在位1587–1629)が新しい首都イスファハーンを建設

しました。この都市は17世紀のサファヴィー朝建築の粋を示す都市へと変貌し、その多くは

今日まで残っています。

イランの最も優れたモスク、神学校(マドラサ)、宮殿の多くがこの時期に建設されました。

タイル装飾は特に重視され、鮮やかな色彩と優雅なデザインが用いられました。

このギャラリーで展示されているのは、サファヴィー建築におけるタイル装飾の一例です。

タイル装飾は特に重視され、鮮やかな色彩と優雅なデザインが用いられました。

このギャラリーで展示されているのは、サファヴィー建築におけるタイル装飾の一例です。

サファヴィー朝の最初の首都はタブリーズ、その後カーズヴィーン、さらにシャー・

アッバース1世以降はイスファハーンとなりました。サファヴィー朝は国家宗教として

十二イマーム派シーア派を採用することにより、イランの強固なアイデンティティを

確立しました。この遺産は現代のイラン・イスラム共和国にまで受け継がれています。】

サファヴィー朝と青花(Blue-and-white) 」について解説。

「 The Safavids and Blue-and-white

A major concern of Iranian potters in the Safavid period was to make ceramicsin

the style of Chinese blue-and-white porcelain. The Chinese wares continued to be

imported in great quantities, first by the Portuguese and then, from about 1620,

by the Dutch and the British.

Some of the Iranian wares are close imitations of Chinese originals.the style of Chinese blue-and-white porcelain. The Chinese wares continued to be

imported in great quantities, first by the Portuguese and then, from about 1620,

by the Dutch and the British.

The Iranian potterseven copy the Chinese maker’s marks that appear on the base.」

【 サファヴィー朝と青花(青と白の陶磁)

サファヴィー朝時代のイラン陶工にとって重要な課題の一つは、中国の青花磁器

(青と白の磁器)様式の陶器を制作することでした。中国陶磁器は大量に輸入され続け、

最初はポルトガル人によって、そして1620年頃からはオランダ人とイギリス人によって

もたらされました。

イラン製の器の中には、中国のオリジナルに非常に近い模倣品もあります。イランの(青と白の磁器)様式の陶器を制作することでした。中国陶磁器は大量に輸入され続け、

最初はポルトガル人によって、そして1620年頃からはオランダ人とイギリス人によって

もたらされました。

陶工たちは、中国製品の底に記された製造者の銘(窯印)までも写すことがありました。】

「 アードビール絨毯(Ardabil Carpet) 」のコーナーへ。

アードビール絨毯の概要

・制作地:イラン北西部アルダビール(Ardabil)

・制作年代:1539–1540年頃(サファヴィー朝、シャー・タフマースプ治世期)

・寸法:およそ 10.5 × 5.3 メートル(世界最大級の手織りカーペット)

・素材:絹の経糸・緯糸、羊毛パイル

・技法:ペルシア結び(非対称結び)、緻密な織り

「アードビール絨毯(Ardabil Carpet)」 を正面から。

1.中央メダリオン

・大きな円形文様(モスクの天井ドームを思わせるデザイン)

・周囲に小メダリオンやランプ状の装飾が放射状に配置され、宇宙的な秩序を表現。

2.吊り下げランプ

・メダリオンの両端に「ランプ(吊り下げ灯火)」が織り込まれている。

・一方が大きく、一方が小さく描かれているが、実際に座って見上げる位置からは遠近法で

同じ大きさに見える工夫。

同じ大きさに見える工夫。

3.フィールド(中央地)

・濃紺地に緻密な唐草文様、花、葉が無数に散らされ、永遠の庭園=楽園を象徴。

4.縁取り(ボーダー)

・赤や金を基調とした帯状文様が幾重にも取り巻く。

・その一部に「銘文」が含まれている。

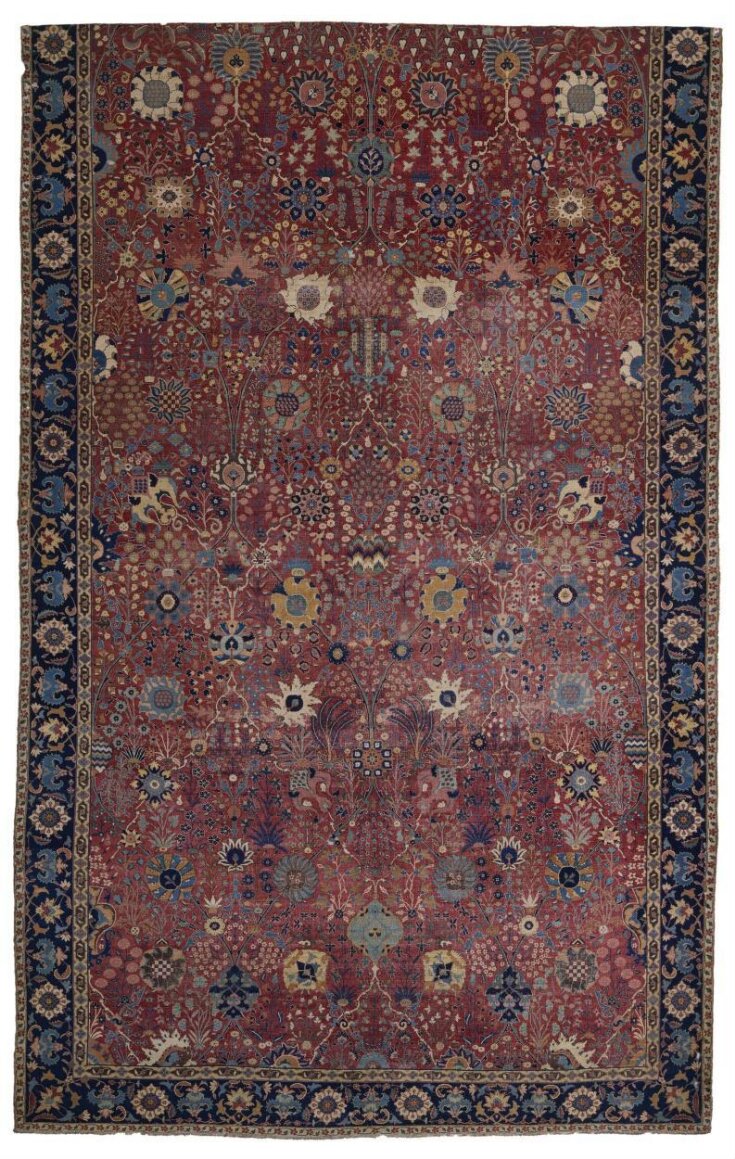

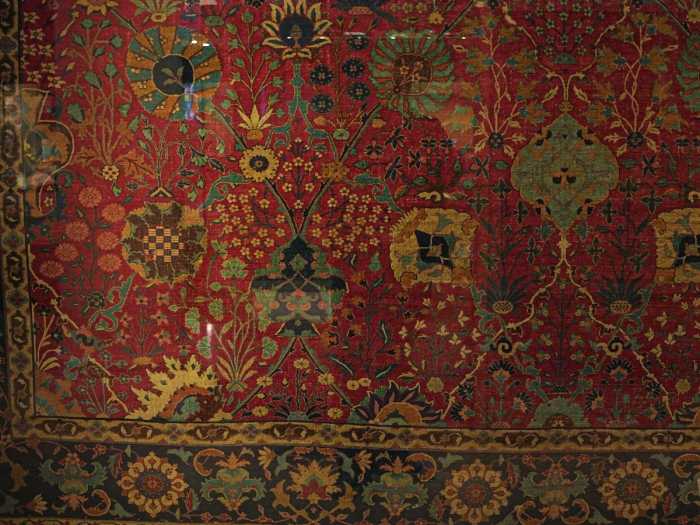

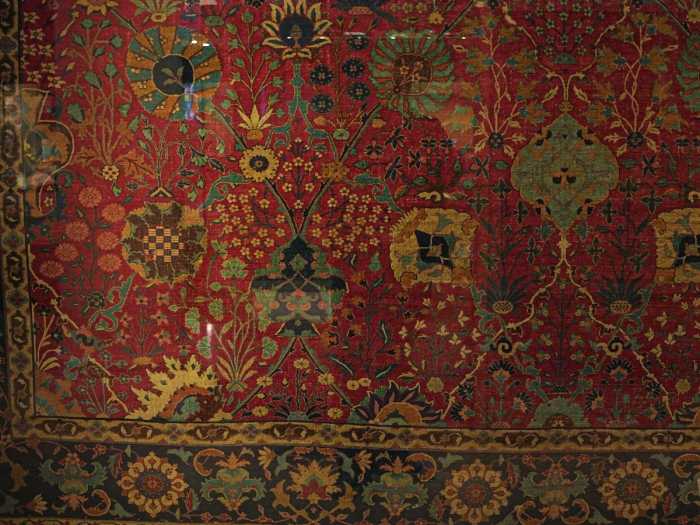

サファヴィー朝の「 花瓶カーペット(Vase Carpet) 」

左下コーナーをズームして。

「 Carpet with Floral Lattice

【 花格子文様のカーペット

経糸:綿(Z3/45)、緯糸:絹と綿、パイル:羊毛。

館蔵番号:719-1897】

伝統衣装と近現代の衣装を並べて紹介 していた。

「 Taqsireh jacket

【 タクシーレ・ジャケット

イスラーム建築装飾タイル の展示。

【 仏教彫刻

仏教徒は、欲望を消し去ることで苦しみを終わらせようとします。悟りを開いた後は、

涅槃に入って生死の輪廻を脱することが可能となります。

仏教はインドで成立しました。歴史的釈迦(紀元前485〜405年頃)が悟りを得て、解脱への

道を説いたのが始まりです。やがて仏教徒は、過去仏や未来仏をも崇拝するようになり、

また、自らの涅槃を延期して他者の悟りを助ける菩薩(ボーディサットヴァ)も礼拝の

対象となりました。

仏教彫刻は、僧院、寺院、仏塔などの聖なる遺跡から伝わっています。中には、巨大な

人工の石窟群に僧院が収められている例もあります。】

「 Buddha Shakyamuni

Museum no. IM.112-1916」

【 釈迦牟尼仏(Shakyamuni Buddha)

The worship too is different. As well as the Sanskrit liturgy that originated in north India,

there are hymns in local languages such as Tamil. These were composed from the 6th

century onwards by revered poet-saints who instituted a new form of worship centred

on love for the deity.」

【 ヒンドゥー教彫刻(南インド)

・各柱は砂岩や大理石で作られ、柱頭(キャピタル)には蓮弁や神像などの装飾。

「 中世~ルネサンスの象牙工芸セクション 」象牙細工による

キリスト教宗教彫刻(聖母マリア像や信仰的場面を表現した小像)。

イスラーム王国は、8世紀にダマスカスのカリフが派遣した軍事総督の到来とともに、

インド亜大陸に現れた。インドはやがて、ムスリムによる亜大陸全体支配の拠点となった。

1206年、デリーが攻略され、最初のイスラーム王朝(スルターン朝)がそこに樹立された。

西はシンドから東はベンガルに至るまで、1335年までには南端部を除く亜大陸のほとんどが

デリー・スルターンの支配下に入った。しかしこの脆弱な連合体は統治が困難で、すぐに

分裂し、一連の独立したイスラーム政権へと崩壊していった。

インド美術の展示ケースの一部 で、 ムガル期から植民地期にかけての工芸品 。

象牙象嵌(inlay)のキャビネット をズームして。

「 1. CABINET ON STAND

【 ショール

こちらは、 4点の額装されたインドの絵画展示 。

19世紀初頭のカルカッタ(コルカタ)で制作された「 パタ絵(Kalighat painting) 」様式。

<「BALABHADRA, SUBHADRA AND JAGANNATHA」に対応する水彩画 と。

寺院参詣者への土産・信仰画として流通したもの と。

・制作地:カルカッタ(現コルカタ、インド)

「 BALABHADRA, SUBHADRA AND JAGANNATHA

Tilly Kettleabout 1770

「 MUSICAL WONDERS

インド古典音楽は ラーガ(ragas) の枠組みの中での即興演奏によって構成されます。

ラーガとは旋律の枠組みであり、それぞれが特定の音階や進行を用い、特定の感情や雰囲気を

呼び起こすものです。そのため、演奏は一つとして同じものがなく、常に独自のものに

なります。

ここに展示されている19世紀の楽器はV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の

コレクションに属するものです。その一部は、美しい装飾が評価されて収集されました。

収蔵品の多くは、1879年に閉館したロンドンのインド博物館から移されたものです。

その他は、当時の著名な音楽学者カール・エンゲル(Carl Engel, 1882年)や、ラージャ・

サー・スーリンドロ・モーハン・タゴール(Sourindro Mohun Tagore, 1890年に多数を寄贈)

によって収集されました。これらの中には、珍しい形態や実験的な性格を持つ楽器もいくつか

含まれています。

「 THE KINGDOM OF RANJIT SINGH

1792年から1839年まで、パンジャーブは卓越した人物ランジート・シング(マハラジャ・

ランジート・シング)の存在によって支配されていた。彼はシク教の指導者であり、

パンジャーブのさまざまな共同体をまとめあげ、強力で安定した国家に築き上げた点が

特筆すべき業績である。

彼はヨーロッパ人傭兵将校を雇い入れて軍を訓練させ、大きな成功を収めた。領土を拡張する

一方で、イギリスとの衝突を巧みに避け、スートレジ川を両者の領域を隔てる国境とする

ことで均衡を保った。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

銘文(詩句と署名)

縁取り部分にはペルシア語詩が織り込まれていた。内容は以下のようなもの:

・詩句:「私はこの敷物の地のように大地のしもべ、天国の楽園に通じる道を指し示す」。

・署名:「この作品はカシャーンのマクスードによって織られた(Maqsud of Kashan)」

左側の絨毯

・背景:赤を基調。

・文様:大きな円形メダリオンが連続する「連珠円文」的配置。

・周囲に花瓶や花唐草が展開 → 「ヴェース・カーペット(Vase carpet)」群に属する可能性。

・色彩:赤・緑・クリーム色など、鮮やかで装飾的。

右側の絨毯

・背景:赤褐色ベースに濃い藍色のフィールド。

・文様:中央に細長い長方形の空間(礼拝用カーペットのニッチ風?)、周囲に唐草や

複雑な花模様。

複雑な花模様。

・ボーダー:波状の連続文様が枠を縁取る

サファヴィー朝の「 花瓶カーペット(Vase Carpet) 」

特徴

・地色:

赤を基調とし、全面を覆うように花文様が広がる。

・文様:

八弁花・星形花・蔓草などが反復的に配され、全体が格子状(ラティス模様)を形成。

・ボーダー(縁取り)

:濃色地に黄色やアイボリーの大花文様が連続。

・構造:

中央に大きなメダリオンはなく、むしろ全面的に「花畑」のようなデザイン。

花瓶カーペット(Vase Carpet)の特徴

花瓶カーペット(Vase Carpet)の特徴

・名称の由来:

デザインの中にしばしば花瓶(vase)が描かれるため。

・産地:

主にイラン南東部のキルマン(Kirman)で16〜17世紀に制作。

・素材:

絹・綿・羊毛を組み合わせた精緻な織り。

・意匠の特徴:

1.花瓶から植物が伸び、フィールド一面に花が広がる。

2.格子状に構成された花唐草。

3.彩色は赤・青・金を基調とし、非常に華やか。

左下コーナーをズームして。

図像の詳細

1. 花瓶(Vase)

・画面中央下寄りに大きな花瓶があり、そこから植物や花が四方に伸びています。

・これが「ヴェース・カーペット」の名前の由来。

2. 花文様

・赤地を背景に、黄色・青・緑の大輪の花が反復。

・花はヒマワリ型、蓮華型、星形、カーネーション風など多様。

・小花やつぼみが周囲に密集し、まるで庭園全体を描いたような華やかさ。

3. 格子状配置

・花瓶から伸びる枝葉が、全体を縦横の「格子状」に構成している。

・花の配置が段階的にレベル分けされ、規則性と無限の拡がりを表現。

4. 縁取り(ボーダー)

・黒地に大きな花と唐草 → フィールドの赤との強烈な対比を作る。

・ポーダー自体も「小さな庭」を連続的に繋げたような意匠。

・制作年:1539–1540年とされる と。

V&A博物館の「サファヴィー朝の絨毯ギャラリー」の一角で、壁面に垂直に展示されている

ペルシア絨毯 。

・制作年:1539–1540年とされる と。

V&A博物館の「サファヴィー朝の絨毯ギャラリー」の一角で、壁面に垂直に展示されている

ペルシア絨毯 。

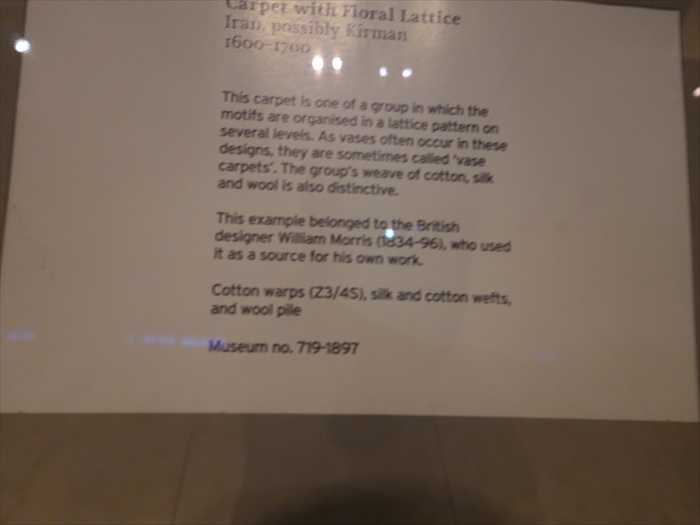

「 Carpet with Floral Lattice

Iran, possibly Kirman

1600–1700

This carpet is one of a group in which the motifs are organised in a lattice pattern

onseveral levels. As vases often occur in these designs, they are sometimes called

“vase carpets”. The group’s weave of cotton, silk and wool is also distinctive.

onseveral levels. As vases often occur in these designs, they are sometimes called

“vase carpets”. The group’s weave of cotton, silk and wool is also distinctive.

This example belonged to the British designer William Morris (1834–96), who used it

as a source for his own work.

as a source for his own work.

Cotton warps (Z3/45), silk and cotton wefts, and wool pile

Museum no. 719-1897」 【 花格子文様のカーペット

イラン(おそらくキルマン産)

1600–1700年

このカーペットは、文様が複数の段階で格子(ラティス)模様に構成されたグループに

属します。これらのデザインにはしばしば花瓶が描かれるため、

「花瓶カーペット(vase carpets)」と呼ばれることもあります。

このグループは綿・絹・羊毛を組み合わせた独特の織り方でも知られています。

属します。これらのデザインにはしばしば花瓶が描かれるため、

「花瓶カーペット(vase carpets)」と呼ばれることもあります。

このグループは綿・絹・羊毛を組み合わせた独特の織り方でも知られています。

この実例はイギリスのデザイナー ウィリアム・モリス(1834–1896) が所蔵していたもので、

彼は自身の作品の着想源として用いました。

彼は自身の作品の着想源として用いました。

経糸:綿(Z3/45)、緯糸:絹と綿、パイル:羊毛。

伝統衣装と近現代の衣装を並べて紹介 していた。

左側(女性衣装)

・長衣(ドレス)と頭巾

・赤い幾何学模様や植物文様の刺繍が特徴的。

・パレスチナやシリアなどレヴァント地域の伝統衣装「ターブ(thobe)」に似たスタイル。

・幾何学刺繍は「護符的意味」や「婚礼衣装」としての役割を持つことが多い。

中央(短い上衣)

・黒いビロード地に金糸刺繍のジャケット(上衣)

・豪華な金の唐草模様 → 都市部の上流階級用、あるいは儀礼用衣装。

・オスマン帝国の宮廷衣装やバルカン地方の礼装の影響も感じられる。

右側(現代衣装)

・白い長衣(コートドレス)

・フード付きで、伝統的な女性衣装(ヴェール、アバーヤ)をモダンに再解釈したデザイン。

・現代のファッションデザイナーによる「イスラム的伝統衣装の再解釈」を示す可能性が高い。

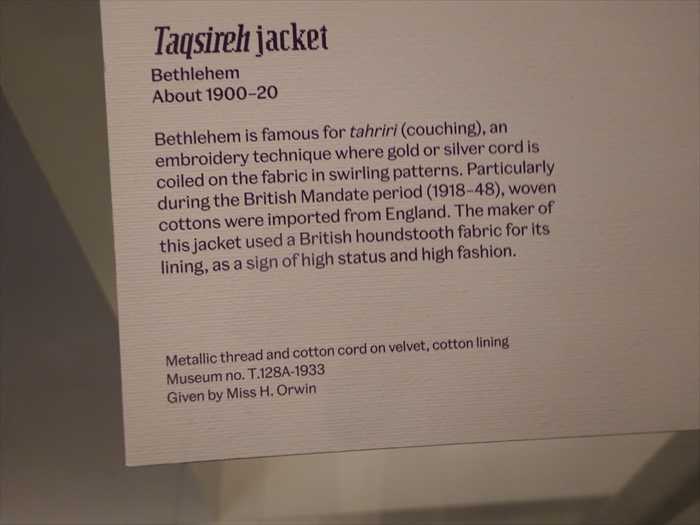

「 Taqsireh jacket

Bethlehem

About 1900–20

Bethlehem is famous for tahriri (couching), an embroidery technique where gold or

silver cord is coiled on the fabric in swirling patterns. Particularly during the

British Mandate period (1918–48), woven cottons were imported from England.

The maker of this jacket used a British houndstooth fabric for its lining, as a sign of

high status and high fashion.

silver cord is coiled on the fabric in swirling patterns. Particularly during the

British Mandate period (1918–48), woven cottons were imported from England.

The maker of this jacket used a British houndstooth fabric for its lining, as a sign of

high status and high fashion.

Metallic thread and cotton cord on velvet, cotton lining

Museum no. T.128A-1933

Given by Miss H. Orwin」 【 タクシーレ・ジャケット

ベツレヘム

約1900–1920年

ベツレヘムは タフリリ(tahriri) と呼ばれる刺繍技法で知られています。これは金または

銀のコードを布地に渦巻き状に縫い付ける技法です。特にイギリス委任統治期(1918–48年)

には、イギリスから輸入された綿織物が用いられました。このジャケットの製作者も、

裏地にイギリス製の千鳥格子の布を使用しており、それは高い地位と流行性を示す印でした。

銀のコードを布地に渦巻き状に縫い付ける技法です。特にイギリス委任統治期(1918–48年)

には、イギリスから輸入された綿織物が用いられました。このジャケットの製作者も、

裏地にイギリス製の千鳥格子の布を使用しており、それは高い地位と流行性を示す印でした。

素材:ビロード地に金属糸と綿コード、裏地に綿

館蔵番号:T.128A-1933

寄贈者:ミス H. Orwin】

イスラーム建築装飾タイル の展示。

青緑色のタイル片が壁面に組み合わせて配置

されており、元来はモスクやマドラサなど

宗教建築の外壁や内部を飾っていたものであろう。

近づいて 👈️リンク。

このタイルは、墓の入り口を囲むカリグラフィー模様のフリーズから取られたもの。

ブヤンクリ・ハーンの名が刻まれており、ウズベキスタンのブハラにある彼の墓の上に

建てられた壮麗なドーム型霊廟の装飾の一部。

ターコイズ色の釉薬に、アラビア語カリグラフィー(浮彫) が施されていた。

「 あらゆる知識を持つ者の上に、さらにより深く知る御方がいる。 」

「 Carved Tile

Use your fingers to see how deeply carved the tiles are.

The pattern is 20 mm deep in places.」

【 彫刻タイル

指で触って、どれほど深く彫られているかを確かめてみてください。場所によっては

模様の深さは20ミリに達します。】

これは 「Carved Tile(彫刻タイル)」展示の バリアフリー用パネル(触知パネル) 。

これも 「ブヤンクリ・ハン廟(Tomb of Buyanquli Khan)」展示 の一部。

「 Tomb of Buyanquli Khan

coloured glazes before the final firing. This impressive technique was used in

Central Asia only for a brief period, from around 1350 to the early 15th century.」

【 ブヤンクリ・ハンの霊廟

作られました。この高度な技法は中央アジアでは短期間しか用いられず、1350年頃から

15世紀初頭にかけての時期に限られています。】

左側(縦長の柱状タイル) をズームして。

「 South Asian Sculpture

「 South Asian Sculpture(南アジア彫刻) 」セクションに展示されている 実物の彫像群 。

「 Buddhist Sculpture(仏教彫刻) 」についての解説。

「 Buddhist Sculpture

宗教建築の外壁や内部を飾っていたものであろう。

特徴

色彩と素材

・トルコ石ブルー(ターコイズ)やコバルトブルーの釉薬が主体。

・光沢ある鉛釉を用いた陶製タイル。

意匠

・カリグラフィー(アラビア文字装飾)

長方形パネルにクーフィー体やナスフ体で書かれたコーラン章句や奉献文が見られる。

・幾何学文様

中央の大きな正方形タイルは、星形や多角形を連ねた幾何学パターン。

・植物文様(アラベスク)

唐草や蔓草模様を組み合わせ、無限に伸びる自然を象徴。

近づいて 👈️リンク。

このタイルは、墓の入り口を囲むカリグラフィー模様のフリーズから取られたもの。

ブヤンクリ・ハーンの名が刻まれており、ウズベキスタンのブハラにある彼の墓の上に

建てられた壮麗なドーム型霊廟の装飾の一部。

ターコイズ色の釉薬に、アラビア語カリグラフィー(浮彫) が施されていた。

想定される銘文

وفوق كل ذي علم عليم

Wa fawqa kulli dhī ʿilmin ʿalīm

「 あらゆる知識を持つ者の上に、さらにより深く知る御方がいる。 」

→ 神(アッラー)の絶対的な知識を示す表現 とネットから。

「 Carved Tile

Please touch

This reproduction shows part of the ornamental frieze near the top of this display (2).

The potter made the pattern by carving into the earthenware tile itself.

The tile wasthen coated with glaze and fired.

The potter made the pattern by carving into the earthenware tile itself.

The tile wasthen coated with glaze and fired.

Use your fingers to see how deeply carved the tiles are.

The pattern is 20 mm deep in places.」

【 彫刻タイル

(どうぞ触ってみてください)

これはクルアーン第12章(ユースフ章, Yusuf, 12:76)の一節であると。

これはクルアーン第12章(ユースフ章, Yusuf, 12:76)の一節であると。

この複製は、この展示の上部付近にある装飾フリーズ(帯状装飾)の一部を示しています。

陶工は、素焼きタイルそのものに直接模様を彫り込んで文様を作りました。その後、

釉薬をかけて焼成しました。

陶工は、素焼きタイルそのものに直接模様を彫り込んで文様を作りました。その後、

釉薬をかけて焼成しました。

指で触って、どれほど深く彫られているかを確かめてみてください。場所によっては

模様の深さは20ミリに達します。】

これは 「Carved Tile(彫刻タイル)」展示の バリアフリー用パネル(触知パネル) 。

これも 「ブヤンクリ・ハン廟(Tomb of Buyanquli Khan)」展示 の一部。

左側(縦長の柱状タイル)

・模造された柱(実際には壁面の装飾要素)に取り付けられたタイル断片。

・ターコイズ色釉をかけた浮彫装飾。

・下から上まで幾何学模様+唐草アラベスク+銘文帯が連続している。

・頂部の四面体は「柱頭(キャピタル)」を模しており、立体的なデザイン。

右側(小型タイル片)

・白い浮彫で書かれたアラビア語銘文が確認できる。

・書体はナスフ体的で、先ほどの「وفوق كل ذي علم عليم」

(知識の上にさらに知る御方がいる)などと系統の句。

(知識の上にさらに知る御方がいる)などと系統の句。

・背景は唐草で埋め尽くされ、文字と文様が一体化。

上部右(大きな正方形パネルの一部)

・星形・多角形が組み合わされた幾何学タイル模様。

・これは「無限の秩序」「神の完全性」を象徴。

「 Tomb of Buyanquli Khan

At Bukhara in Uzbekistan, a magnificent domed mausoleum was erected over

the grave of a Muslim descendant of the great Mongol conqueror Genghis Khan.

For a time this man, Buyanquli Khan, was the puppet ruler of much of Central Asia,

but in 1358, when he tried to assert his own authority, he was assassinatedby

a local warlord.

the grave of a Muslim descendant of the great Mongol conqueror Genghis Khan.

For a time this man, Buyanquli Khan, was the puppet ruler of much of Central Asia,

but in 1358, when he tried to assert his own authority, he was assassinatedby

a local warlord.

Buyanquli’s tomb was built in a cemetery on the outskirts of Bukhara.

The entire building was covered in tiles, inside and out.

The tiles were deeply carved with inscriptions and other ornament, and covered withThe entire building was covered in tiles, inside and out.

coloured glazes before the final firing. This impressive technique was used in

Central Asia only for a brief period, from around 1350 to the early 15th century.」

【 ブヤンクリ・ハンの霊廟

ウズベキスタンのブハラにおいて、偉大なモンゴルの征服者チンギス・ハンのイスラーム教徒

の子孫の墓の上に、壮麗なドーム型霊廟が建てられました。この人物ブヤンクリ・ハンは、

一時は中央アジアの広い範囲における傀儡支配者でしたが、1358年に自らの権威を

主張しようとした際、地方の軍閥によって暗殺されました。

の子孫の墓の上に、壮麗なドーム型霊廟が建てられました。この人物ブヤンクリ・ハンは、

一時は中央アジアの広い範囲における傀儡支配者でしたが、1358年に自らの権威を

主張しようとした際、地方の軍閥によって暗殺されました。

ブヤンクリの霊廟はブハラ郊外の墓地に建てられ、建物全体が内外ともにタイルで

覆われていました。

そのタイルは銘文やその他の装飾を深く彫り込み、最終焼成の前に彩色釉を施すという技法で覆われていました。

作られました。この高度な技法は中央アジアでは短期間しか用いられず、1350年頃から

15世紀初頭にかけての時期に限られています。】

左側(縦長の柱状タイル) をズームして。

「 South Asian Sculpture

Sculpture in South Asia is primarily a religious art.

The three great religions — Buddhism, Jainism and Hinduism — offer salvation through

escape from the cycle of death and rebirth. Images, as a focus of meditation and

worship, play an important role in this process. Some also have a protective function.

escape from the cycle of death and rebirth. Images, as a focus of meditation and

worship, play an important role in this process. Some also have a protective function.

Stone images of gods and saviours began to appear about 2000 years ago. Stone

reliefs were carved for temples and other religious buildings. At the temples,

as became more elaborate, sculptures came to line the walls as well as occupying

the inner sanctuary. There were also bronze icons, placed in temples and household

shrines, and carried in processions.

reliefs were carved for temples and other religious buildings. At the temples,

as became more elaborate, sculptures came to line the walls as well as occupying

the inner sanctuary. There were also bronze icons, placed in temples and household

shrines, and carried in processions.

Hindus believe that during worship the deity actually inhabits the image. They bathe,

dress, garland and offer food to their images, giving them a very different appearance

from what you see here. Although Jain worship includes some similar actions,

these are simply to focus the worshipper’s mind and help him or her

on thespiritual path.」

【 南アジア彫刻

dress, garland and offer food to their images, giving them a very different appearance

from what you see here. Although Jain worship includes some similar actions,

these are simply to focus the worshipper’s mind and help him or her

on thespiritual path.」

【 南アジア彫刻

南アジアにおける彫刻は、主に宗教美術です。

三大宗教――仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教――はいずれも「死と再生の輪廻からの解脱」を

救済の道として掲げています。その過程において、瞑想や礼拝の対象となる尊像(イメージ)は

重要な役割を果たし、ときに護符的な機能も担います。

救済の道として掲げています。その過程において、瞑想や礼拝の対象となる尊像(イメージ)は

重要な役割を果たし、ときに護符的な機能も担います。

神々や救世主の石像は、約2000年前に登場しました。石彫レリーフは寺院や宗教建築のために

作られました。寺院がより壮大になるにつれ、彫像は壁面を飾るだけでなく、内陣にも安置

されるようになりました。また、寺院や家庭の祠に置かれる青銅像や、祭礼の行列で担がれる

像もありました。

作られました。寺院がより壮大になるにつれ、彫像は壁面を飾るだけでなく、内陣にも安置

されるようになりました。また、寺院や家庭の祠に置かれる青銅像や、祭礼の行列で担がれる

像もありました。

ヒンドゥー教徒は、礼拝の際に神が実際に像の中に宿ると信じています。そのため像を沐浴させ、

衣を着せ、花輪をかけ、食物を供えます。これにより、展示されている姿とは大きく異なる

外観を持つことになります。ジャイナ教においても似たような行為がありますが、それは

あくまで信者の心を集中させ、精神的な道を進むための助けとされています。】

衣を着せ、花輪をかけ、食物を供えます。これにより、展示されている姿とは大きく異なる

外観を持つことになります。ジャイナ教においても似たような行為がありますが、それは

あくまで信者の心を集中させ、精神的な道を進むための助けとされています。】

「 South Asian Sculpture(南アジア彫刻) 」セクションに展示されている 実物の彫像群 。

① 左端の黒色大像

・材質:黒色石(玄武岩や黒色片岩が多い)

・姿勢:結跏趺坐(足を組んで瞑想する姿)、右手を膝に置く

=「触地印(bhūmisparśa mudrā)」の可能性。

=「触地印(bhūmisparśa mudrā)」の可能性。

・特徴:僧衣をまとい、顔は静謐、目は半眼。頭部に螺髪(らほつ)。

・信仰上の意味:これは仏陀像(Buddha)もしくはジャイナ教の「ティールタンカラ

(Tīrthaṅkara)」像の典型的表現。特に両肩が裸で禅定坐像に近い造形はジャイナ像に多い。

(Tīrthaṅkara)」像の典型的表現。特に両肩が裸で禅定坐像に近い造形はジャイナ像に多い。

・時期:グプタ朝(4〜6世紀)から中世インド(10〜12世紀)にかけてよく見られるスタイル。

② 中央の小像

・材質:黄褐色石材またはテラコッタ。

・姿勢:両手を胸の前で組む祈祷姿。

・解釈:信徒像または菩薩像。衣装から俗人(信者像)の可能性も高い。寺院参拝者や

供養者を表す「供養者像(donor figure)」か。

供養者を表す「供養者像(donor figure)」か。

③ 右端の小像

・材質:灰色石材。

・姿勢:やや前傾、片手を胸、もう一方を下げる。

・解釈:仏弟子(比丘)や菩薩像。衣装が簡素で僧形に近い。

全体の展示意図

・ 左の大像

=礼拝対象(仏またはティールタンカラ)。

・ 中央・右の小像

=供養者、菩薩、弟子などの補助的像。寺院建築の壁龕や参道に置かれ、

信仰の場を荘厳した。

信仰の場を荘厳した。

・ 上部の横長レリーフ(壁彫

)=仏伝や神話場面の一部。寺院の梁や門の装飾。

「 Buddhist Sculpture(仏教彫刻) 」についての解説。

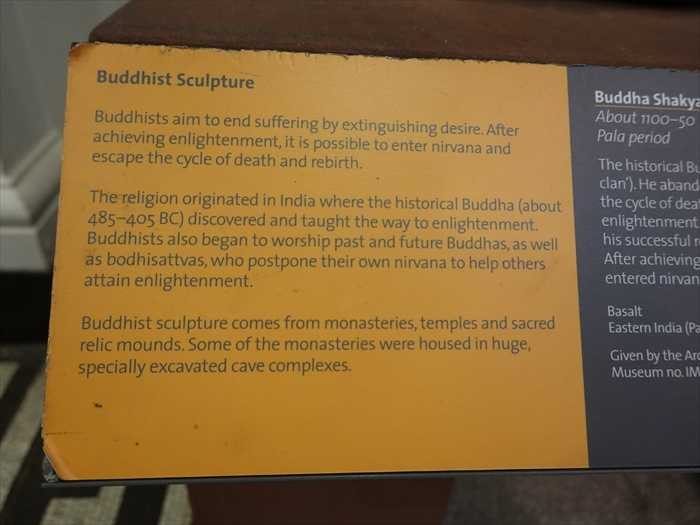

「 Buddhist Sculpture

Buddhists aim to end suffering by extinguishing desire. After achieving enlightenment,

it is possible to enter nirvana and escape the cycle of death and rebirth.

it is possible to enter nirvana and escape the cycle of death and rebirth.

The religion originated in India where the historical Buddha (about 485–405 BC)

discovered and taught the way to enlightenment. Buddhists also began to worship past

and future Buddhas, as well as bodhisattvas, who postpone their own nirvana to

help others attain enlightenment.

discovered and taught the way to enlightenment. Buddhists also began to worship past

and future Buddhas, as well as bodhisattvas, who postpone their own nirvana to

help others attain enlightenment.

Buddhist sculpture comes from monasteries, temples and sacred relic mounds.

Some of the monasteries were housed in huge, specially excavated cave complexes.」

Some of the monasteries were housed in huge, specially excavated cave complexes.」

【 仏教彫刻

仏教徒は、欲望を消し去ることで苦しみを終わらせようとします。悟りを開いた後は、

涅槃に入って生死の輪廻を脱することが可能となります。

仏教はインドで成立しました。歴史的釈迦(紀元前485〜405年頃)が悟りを得て、解脱への

道を説いたのが始まりです。やがて仏教徒は、過去仏や未来仏をも崇拝するようになり、

また、自らの涅槃を延期して他者の悟りを助ける菩薩(ボーディサットヴァ)も礼拝の

対象となりました。

仏教彫刻は、僧院、寺院、仏塔などの聖なる遺跡から伝わっています。中には、巨大な

人工の石窟群に僧院が収められている例もあります。】

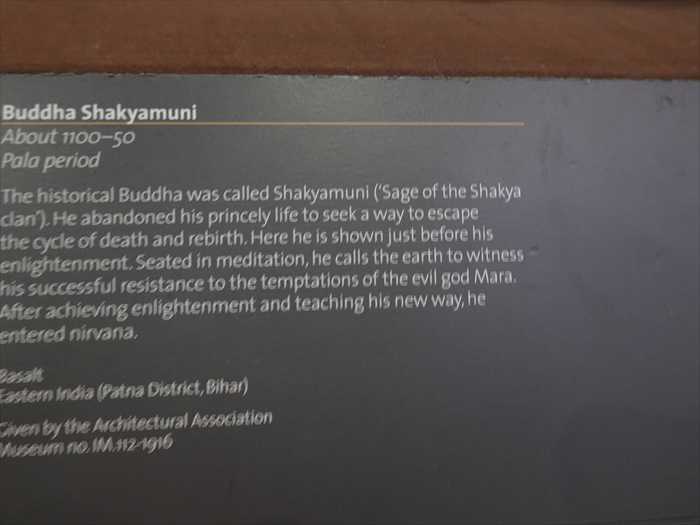

「 Buddha Shakyamuni

About 1100–50

Pala period

The historical Buddha was called Shakyamuni (‘Sage of the Shakya clan’).

He abandoned his princely life to seek a way to escape the cycle of death and rebirth.

Here he is shown just before his enlightenment. Seated in meditation, he calls

the earth to witness his successful resistance to the temptations of the evil god Mara.

After achieving enlightenment and teaching his new way, he entered nirvana.

He abandoned his princely life to seek a way to escape the cycle of death and rebirth.

Here he is shown just before his enlightenment. Seated in meditation, he calls

the earth to witness his successful resistance to the temptations of the evil god Mara.

After achieving enlightenment and teaching his new way, he entered nirvana.

Basalt

Eastern India (Patna District, Bihar)

Given by the Architectural AssociationMuseum no. IM.112-1916」

【 釈迦牟尼仏(Shakyamuni Buddha)

1100〜1150年頃

パーラ朝時代歴史的仏陀は「シャーキャ族の聖者(釈迦牟尼)」と呼ばれます。彼は王子としての生活を

捨て、生死の輪廻から解脱する道を探し求めました。ここでは、悟りを開く直前の姿が

表されています。瞑想する彼は、大地を証人として呼び出し、悪魔マーラの誘惑に打ち

勝ったことを示しています。悟りを開き、新しい教えを説いた後、最終的に涅槃に入りました。

捨て、生死の輪廻から解脱する道を探し求めました。ここでは、悟りを開く直前の姿が

表されています。瞑想する彼は、大地を証人として呼び出し、悪魔マーラの誘惑に打ち

勝ったことを示しています。悟りを開き、新しい教えを説いた後、最終的に涅槃に入りました。

材質:玄武岩

インド東部(ビハール州パトナ地区)

建築協会からの寄贈

所蔵番号 IM.112-1916】

南インド寺院の柱彫刻に多い「ヤクシャ/ガルダ/護法神像」 。

「 Hindu Sculpture, Southern India

左奥の入口には「 SOUTH ASIA

」と表示のあるアーチ型の入口。

中に進むと、南アジア美術の展示室が広がっていた。

1. 右手前(大きな立像と動物像)

・手前の台座に載っているのは、神像とヴィークル(乗り物動物像)。

・彫刻様式や姿勢から見て、ヒンドゥー神話の神(例:シヴァまたはヴィシュヌ)と

その乗り物(ナンディ牛、あるいは他の動物神)であろう。

その乗り物(ナンディ牛、あるいは他の動物神)であろう。

2. 中央奥(3体の像)

・左側:赤みを帯びた石像。豊かな装飾を伴うヒンドゥー神像(例:ガネーシャや戦神)。

・中央:アーチ形の石彫は、寺院の扉口や後背光(トラーナ)として用いられたもの。

周囲に細密な彫刻が。

周囲に細密な彫刻が。

・右側:小ぶりな像で、こちらも神像だろう。

3. 左側(床に近い位置)

・小さな石像が壁際に置かれていた。こちらも南アジアの宗教彫刻

(仏教またはヒンドゥー教関連か)

(仏教またはヒンドゥー教関連か)

南インド寺院の柱彫刻に多い「ヤクシャ/ガルダ/護法神像」 。

「寺院の門番/護法像(Dvarapala, “Temple guardian”) と。

南インド(おそらくケーララ/南西インド)で 1600–1800年頃 に作られた木像

(チークなど)の寺院建築彫刻で、悪魔(アスラ)を押さえつける護衛神として門や柱上の

持ち送り(ブラケット)に据えられていた と。

(チークなど)の寺院建築彫刻で、悪魔(アスラ)を押さえつける護衛神として門や柱上の

持ち送り(ブラケット)に据えられていた と。

・像の怒りの表情・大きな宝冠・筋肉的な体躯、そして足元の悪魔を制圧するポーズは、

南インド寺院のドヴァラパーラ(門番神)の定型。

南インド寺院のドヴァラパーラ(門番神)の定型。

・ドゥルガー(魔牛退治)やナーラシンハ(獅子頭)に固有のアイコン(バイシャ、

獅子頭など)が見られず、戦闘する人神が悪を踏むというより汎用の護法像。

獅子頭など)が見られず、戦闘する人神が悪を踏むというより汎用の護法像。

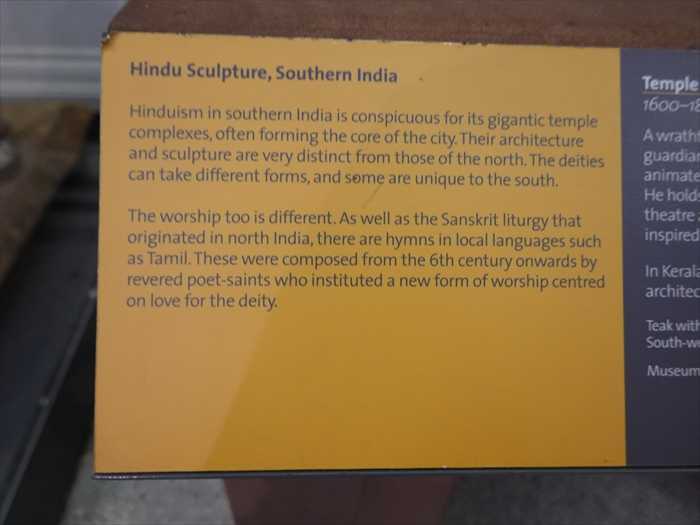

「 Hindu Sculpture, Southern India

Hinduism in southern India is conspicuous for its gigantic temple complexes, often

forming the core of the city. Their architecture and sculpture are very distinct from

those of the north. The deities can take different forms, and some are unique to the south.

forming the core of the city. Their architecture and sculpture are very distinct from

those of the north. The deities can take different forms, and some are unique to the south.

The worship too is different. As well as the Sanskrit liturgy that originated in north India,

there are hymns in local languages such as Tamil. These were composed from the 6th

century onwards by revered poet-saints who instituted a new form of worship centred

on love for the deity.」

【 ヒンドゥー教彫刻(南インド)

南インドのヒンドゥー教は、その巨大な寺院建築群によって際立っており、しばしば都市の

中心を形成しています。その建築と彫刻は北インドのものとは大きく異なります。神々は

さまざまな形を取り、南インド独自の姿を持つものもあります。

中心を形成しています。その建築と彫刻は北インドのものとは大きく異なります。神々は

さまざまな形を取り、南インド独自の姿を持つものもあります。

礼拝の仕方も異なります。北インドに起源をもつサンスクリット語の典礼に加えて、タミル語

などの現地語による讃歌も存在します。これらは6世紀以降、尊敬される詩人聖者たちによって

作られ、神への愛を中心とする新しい礼拝の形を生み出しました。】

南アジアギャラリーの一角で、手前に見えているのは

インドの寺院建築の石柱(コラム/ピラー) が再構成された展示。

などの現地語による讃歌も存在します。これらは6世紀以降、尊敬される詩人聖者たちによって

作られ、神への愛を中心とする新しい礼拝の形を生み出しました。】

南アジアギャラリーの一角で、手前に見えているのは

インドの寺院建築の石柱(コラム/ピラー) が再構成された展示。

・出自:

インドのヒンドゥー寺院(多くはグジャラートやラージャスターンの中世寺院遺構から

移された石柱群)。

移された石柱群)。

・時代:

中世後期(おおむね12~15世紀)。

・特徴:

・各柱は砂岩や大理石で作られ、柱頭(キャピタル)には蓮弁や神像などの装飾。

・本来は寺院の回廊やマンディラ(集会堂)を支える建築要素。

・V&A ではこれを「インド寺院の柱廊再構成」として展示し、建築空間を体験的に理解できる

ようにしていた。

ようにしていた。

奥の赤い壁面に飾られているのは カラムカーリ textiles(南インドの更紗布)

で、

柱と組み合わせることで「宗教空間と装飾芸術の融合」を示す展示構成になっていた。

柱と組み合わせることで「宗教空間と装飾芸術の融合」を示す展示構成になっていた。

「 中世~ルネサンスの象牙工芸セクション 」象牙細工による

キリスト教宗教彫刻(聖母マリア像や信仰的場面を表現した小像)。

・No. 7(左端):小型の聖人像(詳細は像の手の持ち物次第だが、聖母子像の可能性が高い)。

・No. 9:無原罪の御宿りの聖母(Immaculate Conception)の大型象牙像

三日月(欠けた月)と雲/天使の群れのような基台が確認できる。

ヒスパノ=フィリピン/ゴア象牙で頻出する聖母像の構成。

・No. 5(中央):壮麗な多層構造の彫刻で、キリストの受難や最後の審判の場面を象牙に 細密に刻んだ「レリクアリー(聖遺物容器)」型。

・No. 10:聖母マリア像(立像、祈りの姿)

・No. 8:幼子イエス(Santo Niño/Christ Child)

・No. 9:無原罪の御宿りの聖母(Immaculate Conception)の大型象牙像

三日月(欠けた月)と雲/天使の群れのような基台が確認できる。

ヒスパノ=フィリピン/ゴア象牙で頻出する聖母像の構成。

・No. 5(中央):壮麗な多層構造の彫刻で、キリストの受難や最後の審判の場面を象牙に 細密に刻んだ「レリクアリー(聖遺物容器)」型。

・No. 10:聖母マリア像(立像、祈りの姿)

・No. 8:幼子イエス(Santo Niño/Christ Child)

・No. 11(右手前):祈りを捧げる女性像(多くの場合「聖母マリアの嘆き」あるいは 「マグダラのマリア」の表現と解釈される)。髪を垂らし、両手を 合わせて祈る姿。

・No. 3(右端):複数の人物を積み上げた構成で、典型的な「キリスト磔刑」や「受胎告知」 場面を小型にした祭壇的オブジェの一部と推測。

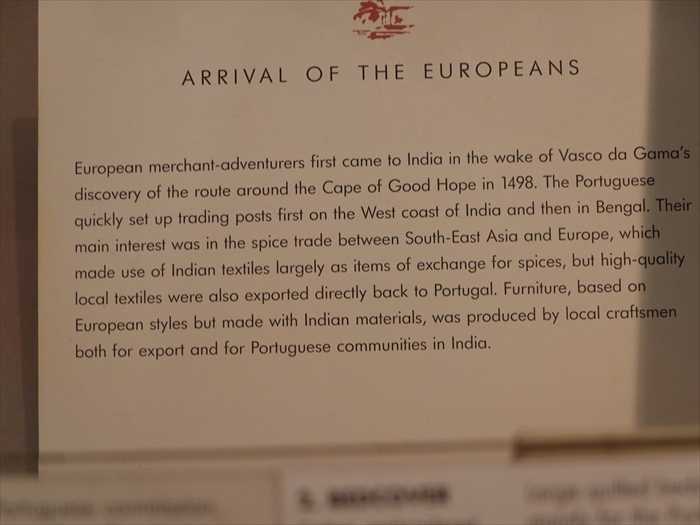

「 ARRIVAL OF THE EUROPEANS

「 ARRIVAL OF THE EUROPEANS

European merchant-adventurers first came to India in the wake of Vasco da Gama’s

discovery of the route around the Cape of Good Hope in 1498. The Portuguese

quickly set up trading posts first on the West coast of India and then in Bengal.

Their main interest was in the spice trade between South-East Asia and Europe,

which made use of Indian textiles largely as items of exchange for spices,

but high-quality local textiles were also exported directly back to Portugal.

Furniture, based on European styles but made with Indian materials, was produced

by localcraftsmen both for export and for Portuguese communities in India.」

【ヨーロッパ人の到来ヨーロッパの商人兼冒険家たちがインドに初めて到達したのは、

ヴァスコ・ダ・ガマが1498年に喜望峰を回る航路を発見した後のことであった。

ポルトガル人はすぐにインド西海岸、さらにベンガルに交易拠点を築いた。彼らの主要な

関心は東南アジアとヨーロッパ間の香辛料貿易であり、その交換品としてインドの織物が

広く利用されたが、高品質な地元の織物は直接ポルトガルへも輸出された。また、

ヨーロッパの様式に基づきつつインドの素材を用いた家具も、現地の職人によって製作され、

輸出用だけでなくインド在住のポルトガル人共同体にも供給された。】

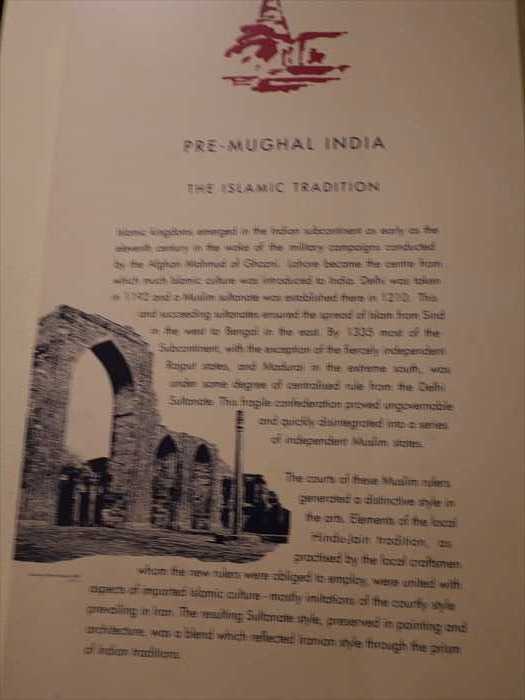

この展示は「 Pre-Mughal India(ムガル帝国以前のインド) 」 の解説で、

タイトルの副題は 「 The Sultanate Tradition(スルターン朝の伝統) 」

「 PRE-MUGHAL INDIA

discovery of the route around the Cape of Good Hope in 1498. The Portuguese

quickly set up trading posts first on the West coast of India and then in Bengal.

Their main interest was in the spice trade between South-East Asia and Europe,

which made use of Indian textiles largely as items of exchange for spices,

but high-quality local textiles were also exported directly back to Portugal.

Furniture, based on European styles but made with Indian materials, was produced

by localcraftsmen both for export and for Portuguese communities in India.」

【ヨーロッパ人の到来ヨーロッパの商人兼冒険家たちがインドに初めて到達したのは、

ヴァスコ・ダ・ガマが1498年に喜望峰を回る航路を発見した後のことであった。

ポルトガル人はすぐにインド西海岸、さらにベンガルに交易拠点を築いた。彼らの主要な

関心は東南アジアとヨーロッパ間の香辛料貿易であり、その交換品としてインドの織物が

広く利用されたが、高品質な地元の織物は直接ポルトガルへも輸出された。また、

ヨーロッパの様式に基づきつつインドの素材を用いた家具も、現地の職人によって製作され、

輸出用だけでなくインド在住のポルトガル人共同体にも供給された。】

この展示は「 Pre-Mughal India(ムガル帝国以前のインド) 」 の解説で、

タイトルの副題は 「 The Sultanate Tradition(スルターン朝の伝統) 」

「 PRE-MUGHAL INDIA

THE ISLAMIC TRADITION

Islamic kingdoms emerged in the Indian subcontinent as early as the 8th century

with the arrival of the military governors sent by the Muslim caliphs of Damascus.

India became the empire from which Muslim control of the entire Indian

subcontinent was established. In 1206, Delhi was taken and the first Muslim

sultanate was established there. From Sind in the west to Bengal in the east.

By 1335 most of the subcontinent, with the exception of the far south,

was brought under the control of the Delhi Sultans. The fragile confederation proved ungovernable and quickly disintegrated into a series of independent Muslim states.

with the arrival of the military governors sent by the Muslim caliphs of Damascus.

India became the empire from which Muslim control of the entire Indian

subcontinent was established. In 1206, Delhi was taken and the first Muslim

sultanate was established there. From Sind in the west to Bengal in the east.

By 1335 most of the subcontinent, with the exception of the far south,

was brought under the control of the Delhi Sultans. The fragile confederation proved ungovernable and quickly disintegrated into a series of independent Muslim states.

The courts of these Muslim rulers generated a distinctive style in the arts. Elements

of the local Indian tradition, practised by local craftsmen whom the new rulers

employed to design temples, were united with aspects of Islamic culture—most

obviously, the styles prevailing in Iran. The resulting Sultanate style, preserved in

painting and architecture, was a blend which reflected Iranian style through

the prism of Indian traditions.」

【 ムガル帝国以前のインド

of the local Indian tradition, practised by local craftsmen whom the new rulers

employed to design temples, were united with aspects of Islamic culture—most

obviously, the styles prevailing in Iran. The resulting Sultanate style, preserved in

painting and architecture, was a blend which reflected Iranian style through

the prism of Indian traditions.」

【 ムガル帝国以前のインド

イスラームの伝統

イスラーム王国は、8世紀にダマスカスのカリフが派遣した軍事総督の到来とともに、

インド亜大陸に現れた。インドはやがて、ムスリムによる亜大陸全体支配の拠点となった。

1206年、デリーが攻略され、最初のイスラーム王朝(スルターン朝)がそこに樹立された。

西はシンドから東はベンガルに至るまで、1335年までには南端部を除く亜大陸のほとんどが

デリー・スルターンの支配下に入った。しかしこの脆弱な連合体は統治が困難で、すぐに

分裂し、一連の独立したイスラーム政権へと崩壊していった。

これらムスリム支配者の宮廷は、独自の美術様式を生み出した。新しい支配者たちが雇用した

現地の職人たちは、寺院の設計に従事していたが、その技術はイランで流行していた様式など

イスラーム文化の要素と結合した。その結果生まれた「スルターン朝様式」は、絵画や建築に

残されており、イラン的な様式をインド的伝統のプリズムを通して表現した折衷的なスタイル

となった。】

現地の職人たちは、寺院の設計に従事していたが、その技術はイランで流行していた様式など

イスラーム文化の要素と結合した。その結果生まれた「スルターン朝様式」は、絵画や建築に

残されており、イラン的な様式をインド的伝統のプリズムを通して表現した折衷的なスタイル

となった。】

インド美術の展示ケースの一部 で、 ムガル期から植民地期にかけての工芸品 。

1.大きな黒地に象牙象嵌(inlay)のキャビネット(左)

・表面には幾何学文様や花模様のほか、人間や動物の小像が細かく象嵌されています。

・こうしたキャビネットは、ポルトガルとの交易期にインドで制作され、ヨーロッパへ

輸出されたり、インド在住のポルトガル人社会で用いられたりしました。

輸出されたり、インド在住のポルトガル人社会で用いられたりしました。

2.キャビネット扉部分(中央拡大図)

・左右のパネルに、人物図(多くは宮廷人物、あるいは宗教的人物)が並んでいます。

・インド産の黒檀やサンダルウッドに象牙をはめ込む「象牙象嵌細工」の代表例。

3.壁面に掛けられた小型パネル(右上)

・花瓶文様を左右対称に描いた象牙象嵌。

・ヨーロッパ輸出用の家具装飾やパネルとして人気がありました。

4.棚に並んでいる金属器(右中段)

・ゴロク形の容器、丸形の小箱、瓶など。

・真鍮や銅合金に金銀象嵌を施す技法で、デカン地方や北インドで盛んに作られたもの。

5.右下の大きな吹き口のある器(おそらく水煙管用)

器具と思われます。

器具と思われます。

象牙象嵌(inlay)のキャビネット をズームして。

1. 左側:幾何学文様パネル

・全体が花唐草や幾何学的なアラベスク模様で埋め尽くされています。

・この部分はヨーロッパ的「装飾板」の要素が強く、宗教的図像は含まれていません。

2. 中央:小区画に分かれた人物象嵌パネル

・格子状に仕切られた区画に、小型の人物像(座像や立像)が一人ずつ象嵌されています。

・多くは王侯風の衣装(ターバン、長衣)をまとった人物。

・右下には女性楽士や踊り子と見える像もあり、これはムガル宮廷文化の要素を反映している

と考えられます。

と考えられます。

・つまり「宮廷の日常」「臣下と貴族」「音楽や舞踊」といった場面が細分化して表現されている。

3. 右側:大型人物象嵌パネル

・中央に大きく立つ人物(豪華な衣装、宮廷の支配者像に見える)。

・周囲には樹木、侍従、音楽を奏でる人々などが描かれ、宮廷の庭園風景を想起させます。

・構図としては「王(あるいは総督)と従者」という典型的な権威図像

これらのパネルは、 インドの工芸職人が象牙象嵌で制作した「ムガル宮廷文化の場面」

を

モチーフにしており、 ヨーロッパの注文品(ポルトガル商人や宣教師向け) として製作され

たもの と。

モチーフにしており、 ヨーロッパの注文品(ポルトガル商人や宣教師向け) として製作され

たもの と。

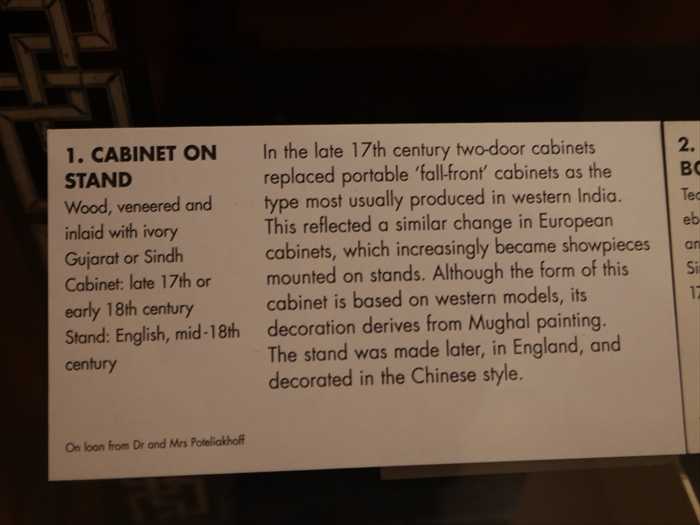

「 1. CABINET ON STAND

Wood, veneered and inlaid with ivory

Gujarat or Sindh

Cabinet: late 17th or early 18th century

Stand: English, mid-18th century

In the late 17th century two-door cabinets replaced portable ‘fall-front’ cabinets as

the type most usually produced in western India. This reflected a similar change

in European cabinets, which increasingly became showpieces mounted on stands.

Although the form of this cabinet is based on western models, its decoration derives

from Mughal painting. The stand was made later, in England, and decorated

in the Chinese style.

the type most usually produced in western India. This reflected a similar change

in European cabinets, which increasingly became showpieces mounted on stands.

Although the form of this cabinet is based on western models, its decoration derives

from Mughal painting. The stand was made later, in England, and decorated

in the Chinese style.

(On loan from Dr and Mrs Poteliakhoff)」

【 1. 台付きキャビネット

【 1. 台付きキャビネット

材質:木材(象牙象嵌、突板仕上げ)

産地:グジャラートまたはシンド地方(インド西部)

キャビネット本体:17世紀後期~18世紀初頭

台(スタンド):イギリス製、18世紀中期

17世紀後期になると、西インドでは持ち運び可能な「落し前板式(fall-front)」

キャビネットに代わり、両開き扉付きのキャビネットが一般的に作られるようになった。

これはヨーロッパにおけるキャビネットの変化と呼応するもので、ヨーロッパでも

キャビネットは台の上に載せられる「見せる家具」となっていった。

キャビネットに代わり、両開き扉付きのキャビネットが一般的に作られるようになった。

これはヨーロッパにおけるキャビネットの変化と呼応するもので、ヨーロッパでも

キャビネットは台の上に載せられる「見せる家具」となっていった。

このキャビネットの形式自体は西洋のモデルに基づいているが、装飾はムガル絵画に

由来している。スタンド部分は後にイギリスで製作され、中国風の装飾が施されている。

由来している。スタンド部分は後にイギリスで製作され、中国風の装飾が施されている。

(ポテリアコフ夫妻の貸与品)】

ムガル時代~植民地初期 の インド衣装や、インド更紗を使ったヨーロッパ衣装 。

上の赤い衣装と同じくインド宮廷で男性が着用した 「Jama(ジャーマ)」 。

ただしこちらは、赤+金の豪華絢爛な儀礼用ジャーマとは異なり、より繊細で落ち着いた

色調のジャーマ。

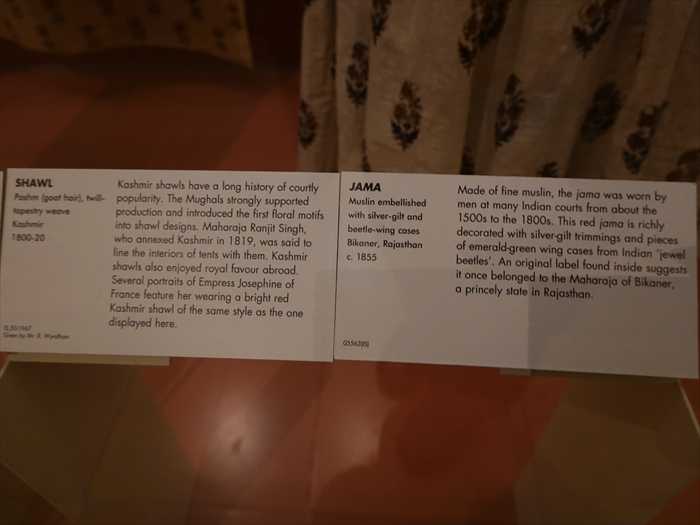

「 Shawl

ムガル時代~植民地初期 の インド衣装や、インド更紗を使ったヨーロッパ衣装 。

・名称: Jama(ジャーマ)

・素材: ムスリム(細いモスリン布)、銀箔装飾、甲虫(ビートル)の翅の緑色の光沢片を

縫い込んだ装飾

縫い込んだ装飾

・制作地: ビカネール(ラージャスターン州、インド)

・年代: 約1855年

・用途:

・1500年代から1800年代にかけて、インドの宮廷で男性が着用した衣装

・この赤いジャーマは、豪華な銀箔の縁取りと甲虫の翅による虹色の装飾で際立っている。

・付属の古いラベルから、かつてラージャスターンのビカネール藩王の所有であったことが

示唆される。

示唆される。

上の赤い衣装と同じくインド宮廷で男性が着用した 「Jama(ジャーマ)」 。

ただしこちらは、赤+金の豪華絢爛な儀礼用ジャーマとは異なり、より繊細で落ち着いた

色調のジャーマ。

・色彩:

白~生成りの地に、赤と金の小花文様が規則的に散らされている。

・装飾:

袖口、襟、裾には金織りの縁取り。

・形態:

長い裾を持ち、前で重ね合わせるスタイル。胸元で帯状布(パッタ)を結ぶ。

・袖:

赤いジャーマと同じく長いギャザー入りの袖で、手首に密着するデザイン。

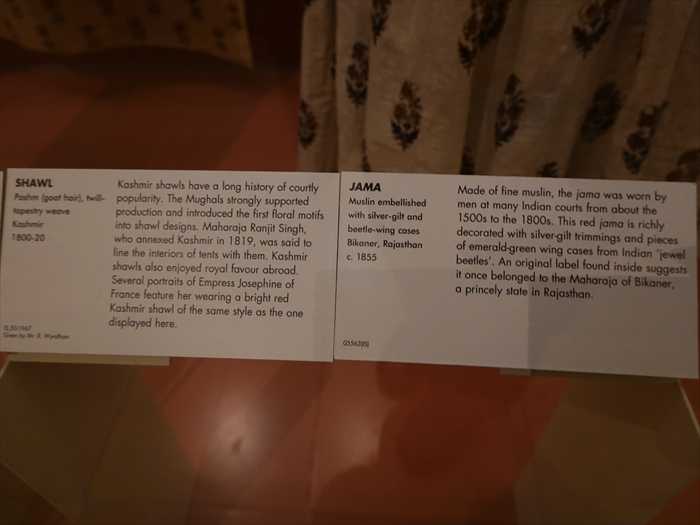

「 Shawl

Pashmina (goat hair), twill tapestry weave

Kashmir, 1800–20

Kashmir shawls have a long history of courtly popularity. The Mughals strongly

supported production and introduced the first floral motifs into shawl designs.

Maharaja Ranjit Singh, who annexed Kashmir in 1819, was said to line the

interiors of tents with them. Kashmir shawls also enjoyed royal favour abroad.

Several portraits of Empress Josephine of France feature her wearing a bright red

Kashmir shawl of the same style as the one displayed here.

supported production and introduced the first floral motifs into shawl designs.

Maharaja Ranjit Singh, who annexed Kashmir in 1819, was said to line the

interiors of tents with them. Kashmir shawls also enjoyed royal favour abroad.

Several portraits of Empress Josephine of France feature her wearing a bright red

Kashmir shawl of the same style as the one displayed here.

【 ショール

パシュミナ(山羊毛)、綾織タペストリー織

カシミール、1800~1820年

カシミール・ショールは宮廷で長く人気を博してきた。ムガル帝国はその生産を強く支援し、

ショールのデザインに初めて花模様を導入した。1819年にカシミールを併合したマハラジャ・

ランジート・シングは、天幕の内部をショールで覆ったと言われている。

カシミール・ショールは海外の王侯からも愛され、フランス皇后ジョゼフィーヌの肖像画にも、

ここに展示されているものと同様の真紅のカシミール・ショールを身に着けた姿が

描かれている。】

「 Jama

ショールのデザインに初めて花模様を導入した。1819年にカシミールを併合したマハラジャ・

ランジート・シングは、天幕の内部をショールで覆ったと言われている。

カシミール・ショールは海外の王侯からも愛され、フランス皇后ジョゼフィーヌの肖像画にも、

ここに展示されているものと同様の真紅のカシミール・ショールを身に着けた姿が

描かれている。】

「 Jama

Muslin embellished with silver-gilt and beetle-wing cases

Bikaner, Rajasthan

c. 1855

Made of fine muslin, the jama was worn by men at many Indian courts from about

the 1500s to the 1800s. This red jama is richly decorated with silver-gilt trimmings

and pieces of emerald-green wing cases from Indian jewel beetles. An original

label found inside suggests it once belonged to the Maharaja of Bikaner, a princely

state in Rajasthan.

the 1500s to the 1800s. This red jama is richly decorated with silver-gilt trimmings

and pieces of emerald-green wing cases from Indian jewel beetles. An original

label found inside suggests it once belonged to the Maharaja of Bikaner, a princely

state in Rajasthan.

【 ジャマ

モスリン(細布)、銀鍍金と甲虫の翅殻による装飾

ラージャスターン州ビーカーネール

約1855年

上質なモスリン製のジャマは、1500年代から1800年代にかけて多くのインド宮廷で男性に

よって着用された。この赤いジャマは、銀鍍金の縁飾りとインド玉虫のエメラルドグリーンの

翅殻で豪華に装飾されている。内部に見つかった元のラベルから、この衣装がかつて

ラージャスターンの藩王国ビーカーネールのマハラジャの所有であったことが

示唆されている。】

よって着用された。この赤いジャマは、銀鍍金の縁飾りとインド玉虫のエメラルドグリーンの

翅殻で豪華に装飾されている。内部に見つかった元のラベルから、この衣装がかつて

ラージャスターンの藩王国ビーカーネールのマハラジャの所有であったことが

示唆されている。】

こちらは、 4点の額装されたインドの絵画展示 。

19世紀初頭のカルカッタ(コルカタ)で制作された「 パタ絵(Kalighat painting) 」様式。

<「BALABHADRA, SUBHADRA AND JAGANNATHA」に対応する水彩画 と。

寺院参詣者への土産・信仰画として流通したもの と。

描かれているのは、 オディシャ州プリーの ジャガンナータ寺院で崇拝される三神像

。

左から順に以下のように解釈されます:

1.バラバドラ(Balabhadra / Balarama)

・ジャガンナータの兄

・白い顔で表され、落ち着きと力強さを象徴

2.スバドラ(Subhadra)

・ジャガンナータとバラバドラの妹

・黄色い顔で、小柄な姿

3.ジャガンナータ(Jagannatha)

「世界の主」

・クリシュナ神の一形態で、黒い顔

・クリシュナの「暗い色=黒」を象徴している

特徴

・このような絵画は、巡礼者向けの土産や信仰用の画像として、18世紀末~19世紀初頭に

カルカッタで広く制作されました。

特徴

・三神は 大きな円形の眼と赤い縁取り を持ち、寺院像の特徴を忠実に表しています。

・手や足の表現は簡略化され、独特の儀礼的な踊りのポーズをとっています。・このような絵画は、巡礼者向けの土産や信仰用の画像として、18世紀末~19世紀初頭に

カルカッタで広く制作されました。

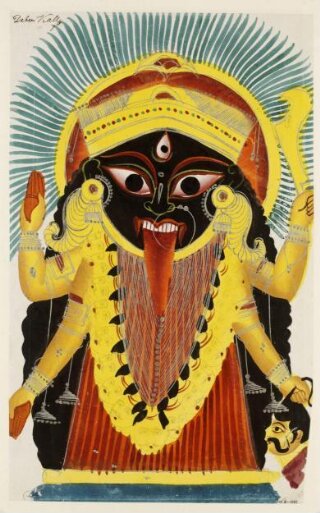

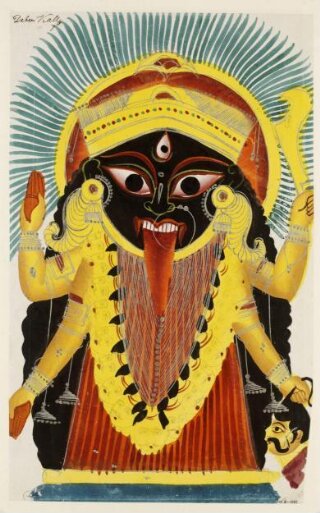

・タイトル:カーリー女神(Kali)

・制作技法:紙に水彩(カルカッタ派「パタ絵」様式)・制作地:カルカッタ(現コルカタ、インド)

・制作年:19世紀初頭〜中頃(c. 1800–1850)

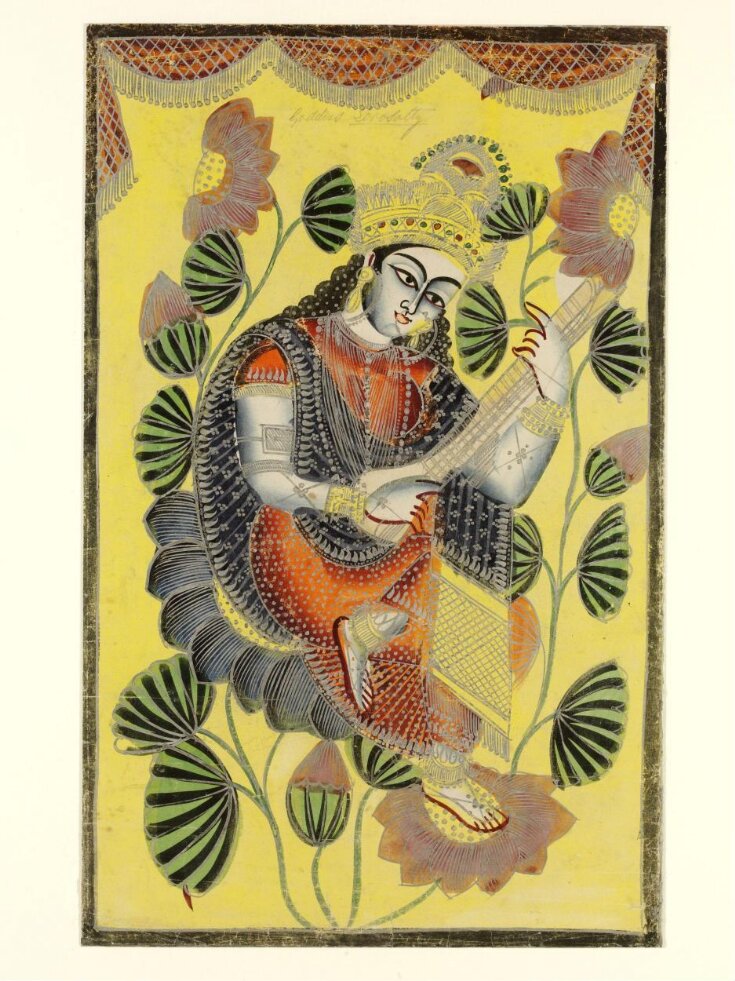

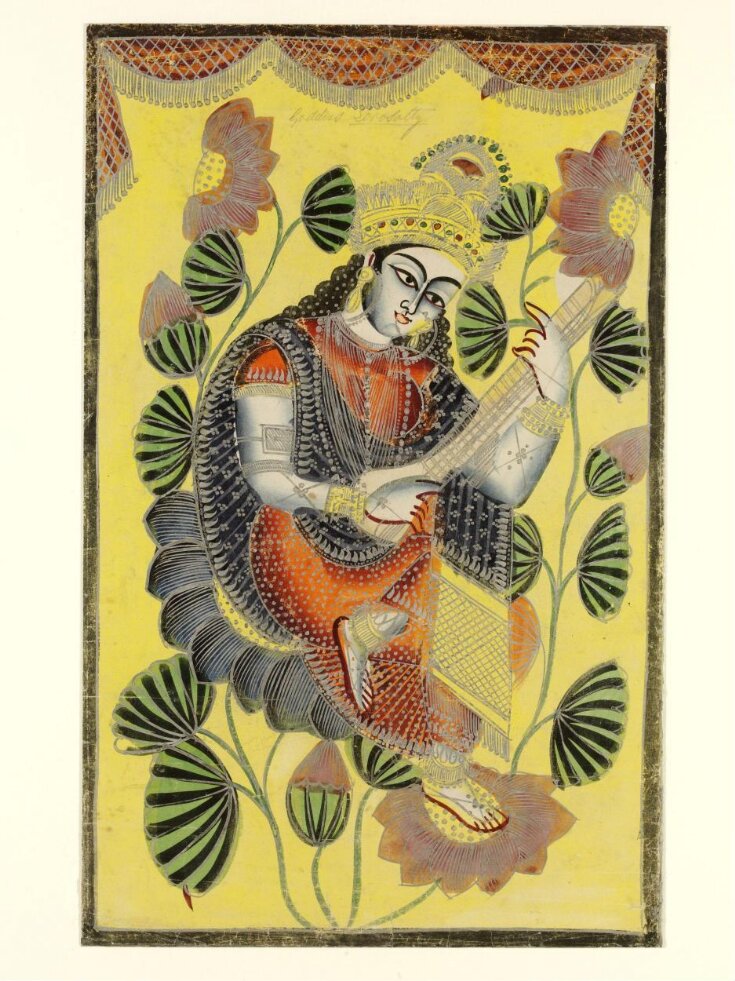

・タイトル:サラスヴァティ女神(Saraswati)

・素材・技法:紙に水彩(カルカッタ派「パタ絵」様式)

・制作地:カルカッタ(現コルカタ、インド)

・制作年:19世紀前半(c. 1800–1850)

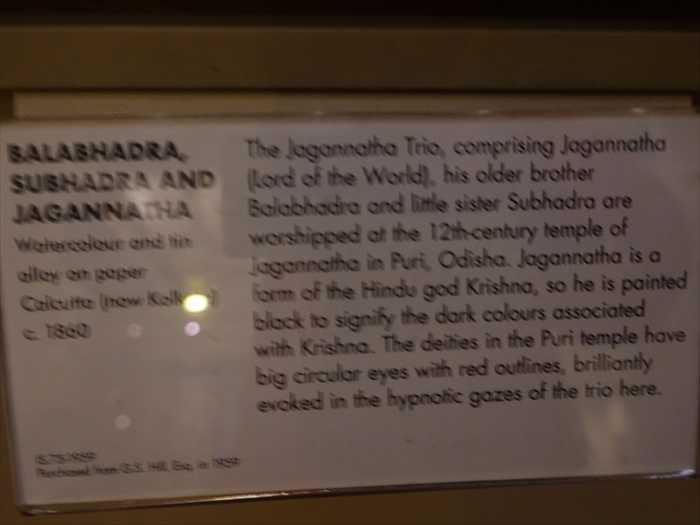

「 BALABHADRA, SUBHADRA AND JAGANNATHA

Watercolour and tin alloy on paper

Calcutta (now Kolkata)

c. 1800

The Jagannatha Trio, comprising Jagannatha (Lord of the World), his older brother

Balabhadra and little sister Subhadra are worshipped at the 12th-century temple of

Jagannatha in Puri, Odisha. Jagannatha is a form of the Hindu god Krishna, so he is

painted black to signify the dark colours associated with Krishna. The deities in the

Puri temple have big circular eyes with red outlines, brilliantly evoked in the hypnotic

gazes of the trio here.」

【 バラバドラ、スバドラ、そしてジャガンナータ

Balabhadra and little sister Subhadra are worshipped at the 12th-century temple of

Jagannatha in Puri, Odisha. Jagannatha is a form of the Hindu god Krishna, so he is

painted black to signify the dark colours associated with Krishna. The deities in the

Puri temple have big circular eyes with red outlines, brilliantly evoked in the hypnotic

gazes of the trio here.」

【 バラバドラ、スバドラ、そしてジャガンナータ

紙に水彩と錫合金

カルカッタ(現コルカタ)

約1800年

ジャガンナータ三神像は、世界の主「ジャガンナータ」、その兄バラバドラ、妹スバドラ

から成り、オディシャ州プリーにある12世紀創建のジャガンナータ寺院で崇拝されている。

ジャガンナータはヒンドゥー教の神クリシュナの一形態であり、そのため黒色に描かれており、

これはクリシュナに関連する暗い色を象徴している。プリーの寺院の神像は、大きな円形の

目に赤い縁取りが特徴であり、ここでも三神の催眠的なまなざしとして鮮やかに

表現されている。】

インドの宮廷支配者(マハラジャ)の肖像画。

「MUHAMMAD ALI KHAN, NAWAB OF ARCOT AND THE CARNATIC

Oil on canvasbyから成り、オディシャ州プリーにある12世紀創建のジャガンナータ寺院で崇拝されている。

ジャガンナータはヒンドゥー教の神クリシュナの一形態であり、そのため黒色に描かれており、

これはクリシュナに関連する暗い色を象徴している。プリーの寺院の神像は、大きな円形の

目に赤い縁取りが特徴であり、ここでも三神の催眠的なまなざしとして鮮やかに

表現されている。】

インドの宮廷支配者(マハラジャ)の肖像画。

・服装:

白い長衣(ジャマ, jama)に金糸刺繍の上衣を羽織り、頭にはターバンを巻き、

胸には宝飾品(真珠や宝石の首飾り)を多く掛けています。

胸には宝飾品(真珠や宝石の首飾り)を多く掛けています。

・装備:

右手に長剣(タルワール、あるいはサーベル型の刀)を持ち、腰にも刀を佩いています。

武人としての権威を示す姿勢。

武人としての権威を示す姿勢。

・背景:

南国の椰子の木が見える庭園のテラス。植民地期ヨーロッパ風の建築表現も含まれて

おり、宮廷肖像と植民地絵画の折衷。

おり、宮廷肖像と植民地絵画の折衷。

・様式:

写実的な陰影や空気遠近法から見て、ヨーロッパ人画家による油彩肖像画である

可能性が高い。18世紀後半〜19世紀初頭に流行した「Company Painting

(カンパニー絵画)」の一種か、西洋画家が直接宮廷に招かれて描いたもの。

可能性が高い。18世紀後半〜19世紀初頭に流行した「Company Painting

(カンパニー絵画)」の一種か、西洋画家が直接宮廷に招かれて描いたもの。

「MUHAMMAD ALI KHAN, NAWAB OF ARCOT AND THE CARNATIC

Tilly Kettleabout 1770

This painting is an early example of western- style portraiture at an Indian court.

The artist Tilly Kettle was one of the first English painters in India. He depicts

the pro-British Nawab of Arcot, a popular figure in Madras society.

The ruler is shown dressed in lavish robes and jewels.」

【 ムハンマド・アリ・カーン ― アルコットおよびカルナーティックのナワーブ

The artist Tilly Kettle was one of the first English painters in India. He depicts

the pro-British Nawab of Arcot, a popular figure in Madras society.

The ruler is shown dressed in lavish robes and jewels.」

【 ムハンマド・アリ・カーン ― アルコットおよびカルナーティックのナワーブ

キャンバスに油彩

画家:ティリー・ケトル

制作:約1770年

この絵画は、インド宮廷における西洋風肖像画の初期の例です。画家ティリー・ケトルは、

インドで活動した最初期のイギリス人画家の一人でした。彼は、マドラス社会でよく

知られていた 親英派のアルコットのナワーブ を描いています。

支配者は豪華な衣服と宝飾をまとった姿で表されています。】

「 SCREENS OR BALUSTRADES

Carved and pierced marble

インドで活動した最初期のイギリス人画家の一人でした。彼は、マドラス社会でよく

知られていた 親英派のアルコットのナワーブ を描いています。

支配者は豪華な衣服と宝飾をまとった姿で表されています。】

「 SCREENS OR BALUSTRADES

Carved and pierced marble

North India

1700–1850

Screen panels of pierced stone were a distinctive feature of Indian architecture,

especially in the northern parts of the country. These marble examples are

carved with alternating floral and non-figurative (arabesque) motifs.

The screens may have been part of a balustrade on the outside of a building,

such as on a terrace.」

【 透かし彫りのスクリーンまたはバラスター飾り

especially in the northern parts of the country. These marble examples are

carved with alternating floral and non-figurative (arabesque) motifs.

The screens may have been part of a balustrade on the outside of a building,

such as on a terrace.」

【 透かし彫りのスクリーンまたはバラスター飾り

大理石製(彫刻・透かし彫り)

北インド

1700–1850年

透かし彫り石のスクリーンパネルは、インド建築の特色ある要素で、とくに北インドで盛んに

用いられました。ここに展示されている大理石の例は、花文様と非具象(アラベスク)模様を

交互に刻んだものです。これらのスクリーンは、テラスなど建物外側の欄干の一部として

使われていた可能性があります。】

用いられました。ここに展示されている大理石の例は、花文様と非具象(アラベスク)模様を

交互に刻んだものです。これらのスクリーンは、テラスなど建物外側の欄干の一部として

使われていた可能性があります。】

1.タンブーラ(Tambura / Tanpura)

左端の長い弦楽器。インド古典音楽における持続音(ドローン)を奏でる伴奏楽器。

2.タブラ(Tabla)

中央の2つの小太鼓。北インド音楽で最も重要な打楽器。大小一対で演奏する。

3.サロード(Sarod)またはルドラ・ヴィーナ(Rudra Veena)

中央右寄り、共鳴胴(瓢箪のような丸い部分)が付いた弦楽器。インド古典音楽に

使われる主要楽器の一つ。

使われる主要楽器の一つ。

4.ヴィーナ(Vina / Saraswati Vina)

右端の瓢箪形の共鳴体を持つ弦楽器。南インド音楽(カルナータカ音楽)の代表的な楽器。

5.その他の楽器

上段中央の四角い箱型の楽器は「サーランギー(Sarangi)」か「サントゥール(Santoor)」

の一部の可能性あり(擦弦あるいは撥弦楽器)。

インド古典音楽の楽器展示 。南インドと北インドの楽器が一堂に並べられていた。

の一部の可能性あり(擦弦あるいは撥弦楽器)。

インド古典音楽の楽器展示 。南インドと北インドの楽器が一堂に並べられていた。

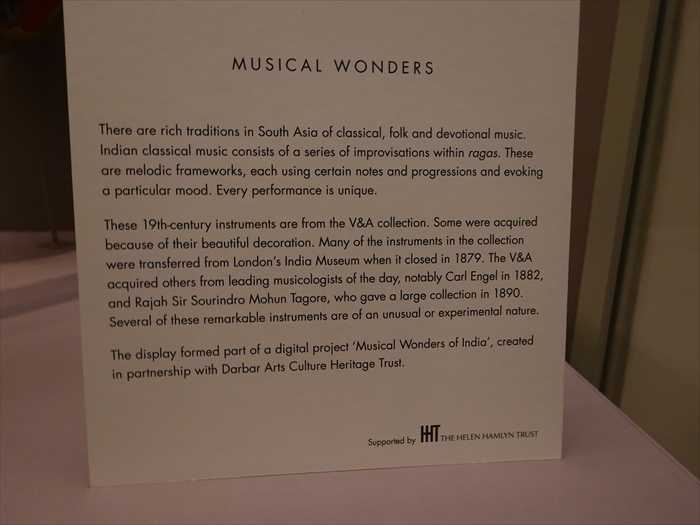

「 MUSICAL WONDERS

There are rich traditions in South Asia of classical, folk and devotional music.

Indian classical music consists of a series of improvisations within ragas.

These are melodic frameworks, each using certain notes and progressions and

evoking a particular mood. Every performance is unique.

These are melodic frameworks, each using certain notes and progressions and

evoking a particular mood. Every performance is unique.

These 19th-century instruments are from the V&A collection. Some were acquired

because of their beautiful decoration. Many of the instruments in the collection were

transferred from London’s India Museum when it closed in 1879. The V&A acquired

others from leading musicologists of the day, notably Carl Engel in 1882; and

Rajah Sir Sourindro Mohun Tagore, who gave a large collection in 1890. Several of

these remarkable instruments are of an unusual or experimental nature.

because of their beautiful decoration. Many of the instruments in the collection were

transferred from London’s India Museum when it closed in 1879. The V&A acquired

others from leading musicologists of the day, notably Carl Engel in 1882; and

Rajah Sir Sourindro Mohun Tagore, who gave a large collection in 1890. Several of

these remarkable instruments are of an unusual or experimental nature.

The display formed part of a digital project ‘Musical Wonders of India’, created in

partnership with Darbar Arts Culture Heritage Trust.

partnership with Darbar Arts Culture Heritage Trust.

Supported by The Helen Hamlyn Trust」

【 音楽の驚異

【 音楽の驚異

南アジアには、クラシック、民俗音楽、信仰音楽の豊かな伝統があります。

インド古典音楽は ラーガ(ragas) の枠組みの中での即興演奏によって構成されます。

ラーガとは旋律の枠組みであり、それぞれが特定の音階や進行を用い、特定の感情や雰囲気を

呼び起こすものです。そのため、演奏は一つとして同じものがなく、常に独自のものに

なります。

ここに展示されている19世紀の楽器はV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の

コレクションに属するものです。その一部は、美しい装飾が評価されて収集されました。

収蔵品の多くは、1879年に閉館したロンドンのインド博物館から移されたものです。

その他は、当時の著名な音楽学者カール・エンゲル(Carl Engel, 1882年)や、ラージャ・

サー・スーリンドロ・モーハン・タゴール(Sourindro Mohun Tagore, 1890年に多数を寄贈)

によって収集されました。これらの中には、珍しい形態や実験的な性格を持つ楽器もいくつか

含まれています。

この展示は、ダルバール・アーツ文化遺産トラストと協力して制作された

デジタル・プロジェクト 「インド音楽の驚異」 の一部を構成しています。

デジタル・プロジェクト 「インド音楽の驚異」 の一部を構成しています。

(左側プレート)

ROBE

Silk, embroidered with silk and metal thread

Deccan, India

Mid–18th century

ローブ

素材:絹(シルク)、絹糸および金属糸による刺繍

産地:インド、デカン地方

制作年代:18世紀中頃

ローブ

素材:絹(シルク)、絹糸および金属糸による刺繍

産地:インド、デカン地方

制作年代:18世紀中頃

(中央プレート)

CRADLE

Gold, set with diamonds, rubies and emeralds

Hyderabad, India

c. 1870

ゆりかご

素材:金(ゴールド)、ダイヤモンド・ルビー・エメラルドを装飾

産地:インド、ハイデラバード

制作年代:約1870年頃

寄贈:ハイデラバード藩王国 第7代ニザームより

ゆりかご

素材:金(ゴールド)、ダイヤモンド・ルビー・エメラルドを装飾

産地:インド、ハイデラバード

制作年代:約1870年頃

寄贈:ハイデラバード藩王国 第7代ニザームより

協賛:ヘレン・ハムリン財団】

インドの衣装(黒地に花模様のローブ)と黄金のゆりかご(Cradle )。

インドの衣装(黒地に花模様のローブ)と黄金のゆりかご(Cradle )。

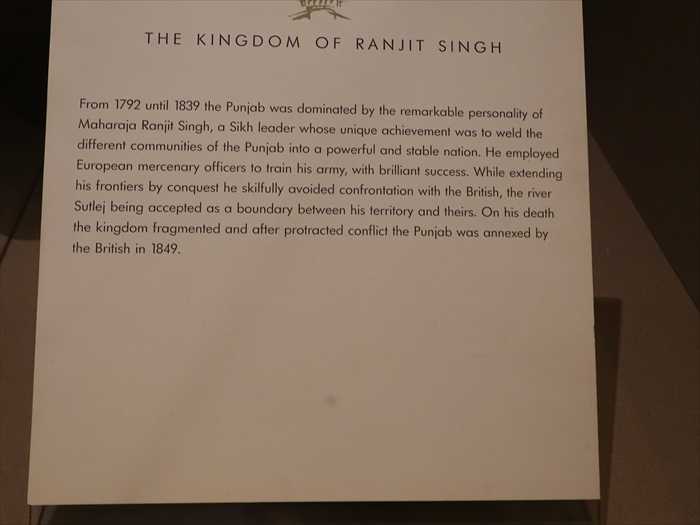

「 THE KINGDOM OF RANJIT SINGH

From 1792 until 1839 the Punjab was dominated by the remarkable personality of

Maharaja Ranjit Singh, a Sikh leader whose unique achievement was to weld the

different communities of the Punjab into a powerful and stable nation. He employed

European mercenary officers to train his army, with brilliant success. While extending

his frontiers by conquest he skilfully avoided confrontation with the British, the river

Sutlej being accepted as a boundary between his territory and theirs. On his death

the kingdom fragmented and after protracted conflict the Punjab was annexed by

the British in 1849.」

【ランジート・シング王国

Maharaja Ranjit Singh, a Sikh leader whose unique achievement was to weld the

different communities of the Punjab into a powerful and stable nation. He employed

European mercenary officers to train his army, with brilliant success. While extending

his frontiers by conquest he skilfully avoided confrontation with the British, the river

Sutlej being accepted as a boundary between his territory and theirs. On his death

the kingdom fragmented and after protracted conflict the Punjab was annexed by

the British in 1849.」

【ランジート・シング王国

1792年から1839年まで、パンジャーブは卓越した人物ランジート・シング(マハラジャ・

ランジート・シング)の存在によって支配されていた。彼はシク教の指導者であり、

パンジャーブのさまざまな共同体をまとめあげ、強力で安定した国家に築き上げた点が

特筆すべき業績である。

彼はヨーロッパ人傭兵将校を雇い入れて軍を訓練させ、大きな成功を収めた。領土を拡張する

一方で、イギリスとの衝突を巧みに避け、スートレジ川を両者の領域を隔てる国境とする

ことで均衡を保った。

しかし彼の死後、王国は分裂し、長期にわたる紛争の末、パンジャーブは1849年に

イギリスに併合された。】

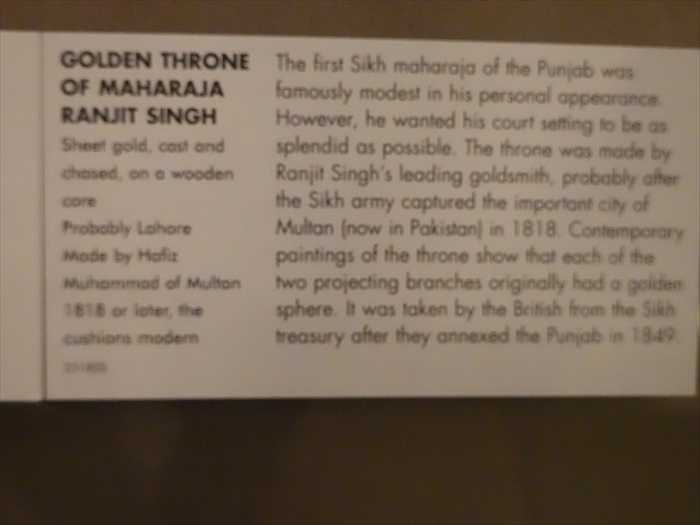

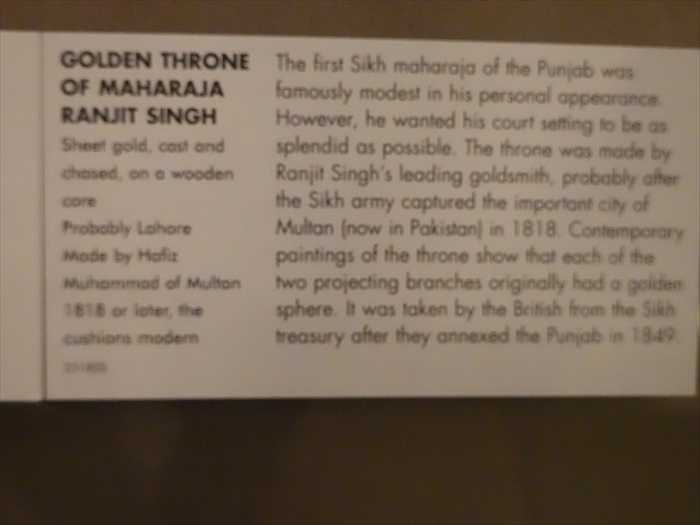

「 GOLDEN THRONE OF MAHARAJA RANJIT SINGH

イギリスに併合された。】

「 GOLDEN THRONE OF MAHARAJA RANJIT SINGH

Sheet gold, cast and chased, on a wooden core

Probably Lahore

Made by Hafiz Muhammad of Multan

1818 or later, the cushions modern

The first Sikh maharaja of the Punjab was famously modest in his personal

appearance. However, he wanted his court setting to be as splendid as possible.

The throne was made by Ranjit Singh’s leading goldsmith, probably after the Sikh army

captured the important city of Multan (now in Pakistan) in 1818. Contemporary

paintings of the throne show that each of the two projecting branches originally had

a golden sphere. It was taken by the British from the Sikh treasury after they annexed

the Punjab in 1849.」

【 ランジート・シング大君の黄金の玉座

appearance. However, he wanted his court setting to be as splendid as possible.

The throne was made by Ranjit Singh’s leading goldsmith, probably after the Sikh army

captured the important city of Multan (now in Pakistan) in 1818. Contemporary

paintings of the throne show that each of the two projecting branches originally had

a golden sphere. It was taken by the British from the Sikh treasury after they annexed

the Punjab in 1849.」

【 ランジート・シング大君の黄金の玉座

素材:木芯に金板を鋳造・彫金して装飾

製作地:おそらくラホール

作者:ムルタンのハフィズ・ムハンマド

制作年:1818年以降(クッションは近代の補作)

パンジャーブの初代シク教大君ランジート・シングは、私生活においては有名なほど質素な

人物であった。しかし、彼は宮廷の場を可能な限り壮麗なものにしたいと望んだ。この玉座は、

彼の宮廷を代表する金細工師によって製作されたもので、おそらく1818年にシク軍が

重要都市ムルタン(現パキスタン)を攻略した後に制作された。

人物であった。しかし、彼は宮廷の場を可能な限り壮麗なものにしたいと望んだ。この玉座は、

彼の宮廷を代表する金細工師によって製作されたもので、おそらく1818年にシク軍が

重要都市ムルタン(現パキスタン)を攻略した後に制作された。

当時の玉座を描いた絵画には、両側に突き出した枝の先端に金の球体が付いていたことが

示されている。この玉座は、1849年にパンジャーブがイギリスに併合された際、シク王国の

財庫から英国に接収された。】

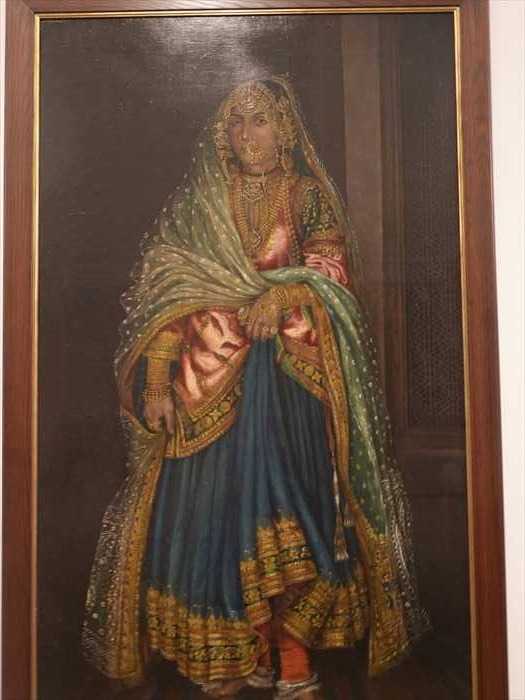

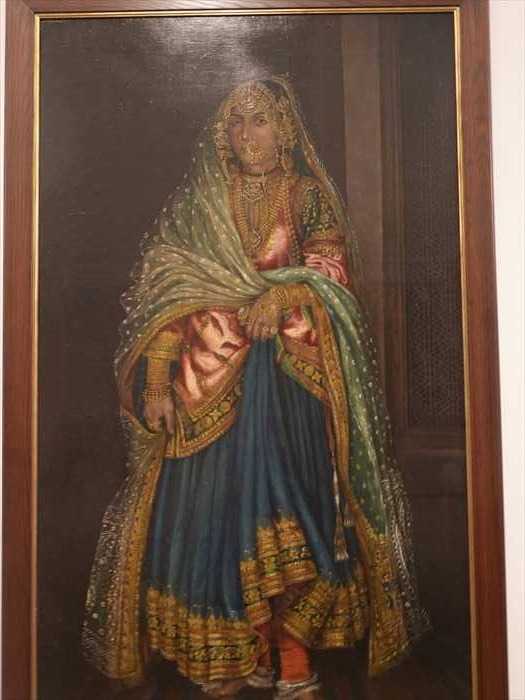

この女性肖像画は「 Native Lady of Umritsur(アムリツァルの女性) 」。

ネットから。

「 ‘NATIVE LADY OF UMRITSUR’

示されている。この玉座は、1849年にパンジャーブがイギリスに併合された際、シク王国の

財庫から英国に接収された。】

この女性肖像画は「 Native Lady of Umritsur(アムリツァルの女性) 」。

・作者:ホレス・ヴァン・ルイス(Horace van Ruith, 1839–1923)に帰属

(近年は帰属に疑義ありとの注記もあります)。

(近年は帰属に疑義ありとの注記もあります)。

・年代:1880年代(c.1880–85)。

・技法:油彩/カンヴァス。

・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(旧サウス・ケンジントン博物館)。

館蔵番号 IS.45-1886。

館蔵番号 IS.45-1886。

ネットから。

・目的:

当時のパンジャーブ地方(アムリツァル)の女性が身につけた衣服と装身具を記録的に

描写するために制作されたもの。豪華なザルドージー(金糸刺繍)衣装、ナス(鼻輪)と

耳飾りを鎖で繋ぐ婚礼装束、ハトゥル(手甲飾り)、アンクレットやトゥリングなどが

克明に描かれています。

当時のパンジャーブ地方(アムリツァル)の女性が身につけた衣服と装身具を記録的に

描写するために制作されたもの。豪華なザルドージー(金糸刺繍)衣装、ナス(鼻輪)と

耳飾りを鎖で繋ぐ婚礼装束、ハトゥル(手甲飾り)、アンクレットやトゥリングなどが

克明に描かれています。

・来歴:1886年ロンドン「植民地・インド博覧会」にアムリツァル自治体から出品され、

同年にV&Aが購入。

同年にV&Aが購入。

① 衣装(テキスタイル)

赤いサテン地:光沢のある赤布には、緑の糸による刺繍模様が施されており、金の縁取りで

囲まれています。高価なザルドージー(金糸刺繍)の技法が見られます。

囲まれています。高価なザルドージー(金糸刺繍)の技法が見られます。

青のプリーツ布:下層に広がるスカート(おそらくレヘンガ lehenga)の部分。細かい

プリーツで、深い青の染色布。

プリーツで、深い青の染色布。

縁取り模様:幾何学文様(○や✕が交互に並ぶ)と金糸の刺繍が確認でき、当時の

パンジャーブ地方に見られる婚礼衣装の典型的な意匠。

パンジャーブ地方に見られる婚礼衣装の典型的な意匠。

② 装飾品(ジュエリー)

手首のバングル:多数の金バングルが腕を覆うように重ねられています。部分的にエナメルや

宝石が嵌め込まれたものも見えます。

宝石が嵌め込まれたものも見えます。

リングとハサトゥリ(手甲飾り):指輪から鎖が伸びて手首のバングルに繋がるジュエリー。

北インドの伝統的婚礼装飾で「ハサトゥリ/パンジャ(Haath-phool, Panja)」とも呼ばれる。

北インドの伝統的婚礼装飾で「ハサトゥリ/パンジャ(Haath-phool, Panja)」とも呼ばれる。

緑の宝石の指輪:中央の指には大きな緑色の石を用いたリングがはめられ、富と地位を示す。

③ 意味合い

婚礼時の装飾を克明に描いたもので、インド北西部(パンジャーブ、アムリツァル周辺)の

花嫁の正装を記録的に表現した作品である と。

花嫁の正装を記録的に表現した作品である と。

特に「赤×緑×金」の組み合わせは婚礼色の典型で、女性の繁栄・富・吉祥を象徴します。

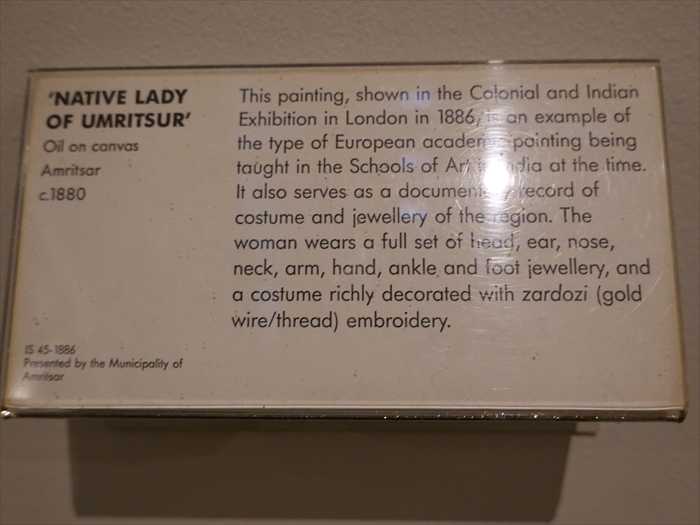

「 ‘NATIVE LADY OF UMRITSUR’

Oil on canvas

Amritsar

c. 1880

This painting, shown in the Colonial and Indian Exhibition in London in 1886, is an

example of the type of European academic painting being taught in the Schools of

Art in India at the time.

example of the type of European academic painting being taught in the Schools of

Art in India at the time.

It also serves as a documentary record of costume and jewellery of the region.

The woman wears a full set of head, ear, nose, neck, arm, hand, ankle and foot

jewellery, and a costume richly decorated with zardozi (gold wire/thread) embroidery.

The woman wears a full set of head, ear, nose, neck, arm, hand, ankle and foot

jewellery, and a costume richly decorated with zardozi (gold wire/thread) embroidery.

IS.45-1886

Presented by the Municipality of Amritsar」

【 『アムリトサルの女性像』

【 『アムリトサルの女性像』

カンヴァスに油彩

アムリトサル

約1880年

この絵画は1886年にロンドンで開催された「植民地・インド博覧会」に出展されたもので、

当時インドの美術学校で教授されていたヨーロッパのアカデミック絵画の典型例です。

当時インドの美術学校で教授されていたヨーロッパのアカデミック絵画の典型例です。

同時に、この地域の衣装や装飾品を記録する資料的価値も持っています。

女性は頭、耳、鼻、首、腕、手首、足首、足に至るまで完全な一式の装身具を身に着けており、

衣装はザルドージー(金糸刺繍)で豪華に装飾されています。

女性は頭、耳、鼻、首、腕、手首、足首、足に至るまで完全な一式の装身具を身に着けており、

衣装はザルドージー(金糸刺繍)で豪華に装飾されています。

IS.45-1886

アムリトサル市より寄贈】

「 BRITAIN AND INDIA 1850–1900

「 BRITAIN AND INDIA 1850–1900

By 1850 Britain had gained control of nearly two thirds of the subcontinent,

and India had become vital to Britain’s world trading system. The direction of trade

had changed: the export trade in Indian cloth had collapsed dramatically, even and

once-proud markets had closed, unable to compete with machine-made goods from

the mills of Manchester and Lancashire. Raw cotton was now being exported to Britain

to be manufactured in the Lancashire mills. From the British point of view, India had to

be largely self-financing to pay for its own administration, to provide cash to maintain

an army which would ensure peace and stability. Extensive revolts in northern India

in 1857, known as the Indian Mutiny (or the First War of Indian Independence) showed

the fragility of British control. More than a third of India remained beyond British control.

More than a third of India remained beyond British control in the princely states.

and India had become vital to Britain’s world trading system. The direction of trade

had changed: the export trade in Indian cloth had collapsed dramatically, even and

once-proud markets had closed, unable to compete with machine-made goods from

the mills of Manchester and Lancashire. Raw cotton was now being exported to Britain

to be manufactured in the Lancashire mills. From the British point of view, India had to

be largely self-financing to pay for its own administration, to provide cash to maintain

an army which would ensure peace and stability. Extensive revolts in northern India

in 1857, known as the Indian Mutiny (or the First War of Indian Independence) showed

the fragility of British control. More than a third of India remained beyond British control.

More than a third of India remained beyond British control in the princely states.

The British community in India was small in relation to the total population; the great

majority were employed by government, over a half being in the army. The British were

most visible in the Presidency towns of Calcutta, Madras and Bombay, where their

architecture and institutions proclaimed British power and influence. Much of India

remained untouched by British influence. There were changes, however, among the

growing middle classes, that hinted by the mid-century that by 1900 the political

movement that was to lead to the independence of the countries of South Asia was

well under way.」

【 イギリスとインド 1850–1900

majority were employed by government, over a half being in the army. The British were

most visible in the Presidency towns of Calcutta, Madras and Bombay, where their

architecture and institutions proclaimed British power and influence. Much of India

remained untouched by British influence. There were changes, however, among the

growing middle classes, that hinted by the mid-century that by 1900 the political

movement that was to lead to the independence of the countries of South Asia was

well under way.」

【 イギリスとインド 1850–1900

1850年までに、イギリスはインド亜大陸の約3分の2を支配下に置き、インドはイギリスの

世界貿易システムに不可欠な存在となっていました。貿易の方向性は大きく変化し、

インド布の輸出は劇的に崩壊しました。かつて隆盛を誇った市場も、マンチェスターや

ランカシャーの工場で生産された機械織り製品に太刀打ちできず閉鎖されました。

その結果、原綿はイギリスに輸出され、ランカシャーの工場で製品化されるようになりました。

イギリスの視点から見れば、インドは自国の行政費をまかない、平和と安定を保証する軍隊の

維持費を賄うために、ほぼ自立採算で運営されるべきと考えられていました。

世界貿易システムに不可欠な存在となっていました。貿易の方向性は大きく変化し、

インド布の輸出は劇的に崩壊しました。かつて隆盛を誇った市場も、マンチェスターや

ランカシャーの工場で生産された機械織り製品に太刀打ちできず閉鎖されました。

その結果、原綿はイギリスに輸出され、ランカシャーの工場で製品化されるようになりました。

イギリスの視点から見れば、インドは自国の行政費をまかない、平和と安定を保証する軍隊の

維持費を賄うために、ほぼ自立採算で運営されるべきと考えられていました。

1857年、北インドで起きた大規模な反乱(インド大反乱、または第一次インド独立戦争)は、

イギリス支配の脆弱さを露呈しました。インドの3分の1以上は藩王国(プリンスリー・

ステート)としてイギリスの直接支配を超えた地域に残っていました。

イギリス支配の脆弱さを露呈しました。インドの3分の1以上は藩王国(プリンスリー・

ステート)としてイギリスの直接支配を超えた地域に残っていました。

イギリス人共同体は全人口に比べると小規模で、大多数は政府に雇われ、その半分以上が

軍務に就いていました。イギリス人の存在が最も顕著だったのはカルカッタ、マドラス、

ボンベイといった大統領管区の都市であり、そこでは彼らの建築や制度がイギリスの権力と

影響力を誇示していました。一方で、インドの多くの地域はイギリスの影響をほとんど

受けませんでした。しかし、19世紀半ばには新たに台頭してきた中産階級の間で変化が見られ、

1900年頃までに南アジア諸国の独立へとつながる政治運動が着実に進行しつつあったのです。】

軍務に就いていました。イギリス人の存在が最も顕著だったのはカルカッタ、マドラス、

ボンベイといった大統領管区の都市であり、そこでは彼らの建築や制度がイギリスの権力と

影響力を誇示していました。一方で、インドの多くの地域はイギリスの影響をほとんど

受けませんでした。しかし、19世紀半ばには新たに台頭してきた中産階級の間で変化が見られ、

1900年頃までに南アジア諸国の独立へとつながる政治運動が着実に進行しつつあったのです。】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.