2020年11月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

福山 備中、総社 2020.11

備中の総社市にある福山は、標高302mでよく整備され、市民の手頃なハイキングで賑わっていた。山裾には、古墳群がいくつもあり、市の案内を合計すると217基にのぼる。 福山城(岡山県中世城館跡総合調査報告2020はこちら)は、その山上にあり、1335年、九州から足利尊氏が攻め上がってきた時、後醍醐方との攻防になった城らしい。この城の先に幸山城址(岡山県中世城館跡総合調査報告2020はこちら)があり、1575年、備中兵乱の時、城主は備中松山城に三村勢としておもむくも、かなわず自刃したとあった。 福山城址の土塁と備中兵乱の常山合戦のあった常山が右にみえた。中央の扇状地の真ん中に備中高松城跡の緑の点が見えた。右の手前の山が日差山で小早川隆景の陣があったらしい。山に入り込む平地の西の尾根上に備中兵乱で合戦のあった荒平山が見えた。その平地に流れる高梁川の対岸に山城があった井山、城山もみえた。福山城址から常山、児島湖、岡山を望む。にほんブログ村

Nov 30, 2020

コメント(0)

-

手彫り隧道 2020.11

吹屋には、銅を産出し、残滓の酸化鉄からベンガラを製造して、全国に供給して繁栄した後に、時代が変わり、抗が閉じられ人が去っていった産業史がある。 繁栄を支えた製品の搬出路として、吹屋往来と言うルートがあったらしい。吉備高原の急峻な台地を成羽川の河岸まで繋ぎ、成羽川から高梁川に入って玉島港まで運んで、船積みしていたらしい。 吹屋往来は、急峻であるため、牛馬、人の往来には限界があり、近代車両交通に転換するのが難しかったことから、尾根沿いから島木川の渓谷沿いの道に付け替える工事が、大正三年から始まり、難工事の末、15年後の昭和四年に貫通したそうだ。 その最大の難所が羽山第一と第二の隧道だったらしい。恩讐の彼方にのモデルとなった耶馬渓の青の洞門は、江戸時代に工期三十年の日本最古の隧道らしいが、同じ手彫りの羽山の隧道は半分の工期となる。 細く暗い隧道を抜け、上を見上げると、頭上に迫る岩塊壁の迫力に唸ってしまう。貫通している隧道は圧倒的な近代化の痕跡だ。にほんブログ村

Nov 26, 2020

コメント(2)

-

鬼伝説 2020.11

こちらの説明板は、数ある鬼伝説の中でも極めつきかも。24吋別窓表示大山道(だいせんみち)はわからずじまい。

Nov 24, 2020

コメント(0)

-

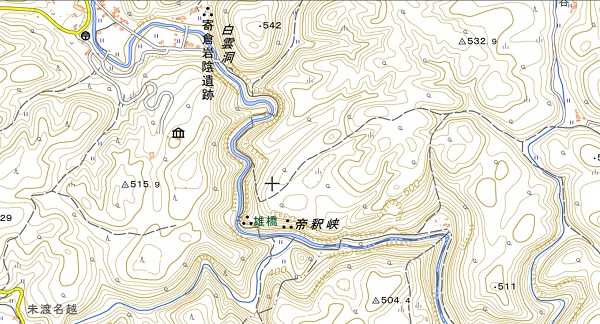

雄橋 2020.11

吉備高原の西側部分の台地は、広島県東部にまで広がっていて、高梁川の支流の成羽川に合流する帝釈川がその台地を開析して、渓谷美が作られているらしい。その岩の造形の中でもとりわけ巨大な雄橋(おんばし)は、天然橋として国の天然記念物になっていて、訪れる人は多い。 帝釈峡のあるこの地域には、川と岩がつくりだした「岩陰」があり、「岩陰」とは、岩が前にせりだして高い屋根となり、日当たりのよい川辺のテラスのようなものらしい。そのテラスには旧石器時代から人が生活し続け、寄倉(よせくら)岩陰遺跡では、縄文時代から室町までの堆積層が昭和30年代後半から発掘され、淡水の貝塚、土器、獣骨、そして人の骨が出土したと。帝釈峡遺跡群の中には、先土器時代の痕跡が確認された遺跡もあるらしい。 雄橋は、生活路として実用されていた時代もあったらしいが、今は、多くの人が訪れる観光地となっている。いずれにしても、この流域は、太古から現代まで人が絶えぬ地域ということらしい。 少し下流の渓谷には、大正時代に電力を賄うために作られたダムがあり、自然豊かなこの地域には、太古から現在までの人の営みの歴史が詰まっているらしい。 高梁川とその支流には、瀬戸に流れ込む河口から上流にいたるまで様々な歴史が詰まっている。24吋別窓表示24吋別窓表示にほんブログ村

Nov 19, 2020

コメント(2)

-

田原ダム 2020.11

新成羽川ダムとの間で揚水発電をしているそうだ。放流していた。無骨なコンクリートの真ん中に純白の布を垂らしたかのようで、目を見張った。 1968年竣工の電力供給目的のダムで水島の工業用電力を造り出しているらしい。 上流の新成羽川ダムの備中湖は奥深く、県境を越えていた。橋から清水を見下ろすと魚影が揺らいでいた。

Nov 18, 2020

コメント(0)

-

羅生門 2020.11

新見市の草間台地にある1930年に指定された天然記念物。四門あるらしいが、二年前から落石が発生し、立ち入りできなくなったままだった。 草間台地への登り口にある井倉洞では、500万年前にできた台地が浸食されて深い谷と洞窟が削りだされている姿が体感できた。 台地の上へ登ると緩やかな起伏が続き、しばらく行った先の丘の陰で陥没している箇所に羅生門がある。カルスト台地の下にできた洞が崩落した後の姿というわけだ。 さらにここから東にある谷底には、崩落を免れた空洞が作用しているであろう間歇泉があり、羅生門と同じ年に天然記念物となっていた。 草間台地は、台地が形成されてからの悠久の変貌史が確認できる。先月、谷底まで降りて探そうとしたが、靴の準備不足から川を渡れず確認できなかった。もっとも、周期が長いので噴泉に出会えるのは運次第のよう。

Nov 18, 2020

コメント(0)

-

鳴滝ダム 2020.11

「堤頂部ほぼ全面に渡って、自由越流式の非常用洪水吐があり、堤体下部に放流水を減勢工に導く堤趾導流壁を備える。堤趾導流方式を採用した最初のダムのようであり、以後この方式が自由越流式のダムでよく用いられるようになったという。」とダム便覧にあり、階段状のスロープと壁のことらしい。 1981年竣工の洪水調節、河川環境保全、上水用水目的と。常用洪水吐が、半円形で水面に穴が開いているようで、珍しい。24吋別窓表示 元々加茂郷と言う地域でそこに流れる川で加茂川と言うらしい。川沿いに山城跡(山崎城跡324、坂元城跡325)があり、上流域(菅野城跡163 岡山県中世城館跡総合調査報告2020はこちら)にもある。上流域は平安時代は荘園だったそうで、古い社が残っていた。平坦な地域で、500万年前の隆起した時代の平原が浸食を免れて平面が残った地形、準平原面が残っているらしい。 大山道が通っていたそうで、大山詣や牛馬市に庶民が往来したらしい。関東にも丹沢の大山詣があったが、こちらは伯耆大山に詣でるもので山陽から山陰まで吉備高原、中国山地を横切る道のようだ。古い県道には多数の道標が残っているらしい。鳴滝湖、青少年の自然体験フィールドとして整備されていた。24吋別窓表示

Nov 13, 2020

コメント(0)

-

常山 2020.11

備前児島の常山は標高307mで、山頂の常山城跡(岡山県中世城館跡総合調査報告2020はこちら)からは、南に高松の五剣山、屋島、讃岐富士、瀬戸大橋など瀬戸が一望できた。北東には、早島、岡山、児島湖が広がり、東には、両児山、八浜、麦飯山が見下ろせた。 戦国時代、常山一帯では、毛利・宇喜多勢が三村氏を滅ぼした備中兵乱の最期の合戦となる常山合戦、毛利勢と宇喜多勢が争った八浜合戦が繰り広げられたらしい。 その後、中国国分けで毛利から児島を手に入れた宇喜多秀家は、高松城水攻めでの築堤の指揮者等を使って、早島から酒津まで長い堤を築き、土地を広げたと。宇喜多堤と呼ばれてきたそうだ。 吉備穴海は、平安時代から営々とつづけられてきた干拓で広大な田畑に変わったらしい。干拓は、昭和の児島湖の竣工で完成したと。児島湖は日本で最初の人工湖となるらしい。 常山山頂からは、平安時代から昭和までの治水と干拓の歴史が一望できると言うわけか。常山城の最高部の曲輪跡。本丸らしい。常山合戦で自害した上野隆徳の碑がある。岡山県によると「現在残されているこれらの縄張りは、宇喜多氏が岡山城の軍事的な外構えを形成するため、さらに瀬戸内海路に関わる岡山の南口として整備したと考えられ」るらしい。常山合戦、八浜合戦時の縄張りは、今とは違うかも知れない。戦国の城の盛衰を物語る城史と思う。瀬戸の向こうに五剣山、屋島がかすんで見えた。24吋別窓表示正面の田と山の境にある一番手前の低い丘が両児山、そこから右の田と山の堺が湾曲しているところに八浜かと。さらに写真の一番手前の右外には麦飯山がある。常山合戦で、常山城城主は上野氏から毛利氏にかわり、七年後、宇喜多氏は両児山城を拠点にして常山城と麦飯山城に構える毛利勢と八浜で合戦することとなったらしい。この地は備前と備中の境で、瀬戸内海路の要衝でもあったらしい。24吋別窓表示江戸時代は、早島の先の干拓となっているので、早島が陸続きになったのは、室町以前となるらしい。早島の東の妹尾兼康が高梁川の湛井堰を整備して十二箇濠用水の原型を始めたのが、平安時代らしいから、平安以前か。植松岩實著:岡山平野の歴史地理縄文前期奈良時代中世末現代にほんブログ村

Nov 9, 2020

コメント(0)

-

造山古墳 2020.10

古代、埋め立てられる前の吉備には、吉備穴海があったらしい。陸地には、巨大な前方後円墳がいくつも造られていたと。その内のひとつ造山古墳は、大きさでは、国内四番目で、これより上位の古墳は、大阪にあり、立ち入り禁止らしい。この古墳に葬られたのはこの地の有力者らしく、立ち入りできた。 5世紀前半に築かれ、墳丘全長は350m、写真左の後円部の高さは30m、下の写真の前方部の高さは25.5mと。周囲には、周濠の跡が確認されているらしいが、住宅、農地、馬場に囲まれていた。後円部は、織田勢の備中高松城攻めの時、毛利方の陣となって削られ、曲輪と土塁が残っていた。前方部は、三段で、高さは下段から、1:1:3の比と。三段目が盛り土で、一、二段目は地山を部分的に利用と。前方部には神社が設けられていた。なぜかこちらに石棺の蓋の一部が野ざらしになっている。後円部の斜面では発掘作業がなされていたが、本格的発掘調査はまだらしい。備中高松城址は正面方向となり、左の遠方の稜線には、鬼ノ城がみえる。正面の高速道路の奥に備中高松城址が位置する。最上稲荷の大鳥居の頭がみえた。前方部の背後にある山の頂上が鷹巣城跡、さらに左奥の山の上には日差山城跡があり、小早川隆景の陣であったらしい。 吉備は、平野部にも山上にも、古墳、城が多く、河川にまつわる逸話もあり、古代から中世、近世の痕跡が随所にあるようだ。にほんブログ村

Nov 3, 2020

コメント(2)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- フランスあれこれ・・・

- 2025年11月24日【CLUNY、オデオン、…

- (2025-11-25 19:34:14)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月26日 静岡県 静岡市 {イ…

- (2025-11-26 00:00:11)

-

-

-

- 国内旅行について

- 福島の旅10・会津武家屋敷4-退場…

- (2025-11-25 06:23:27)

-