2020年12月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

水路観測所 2020.12

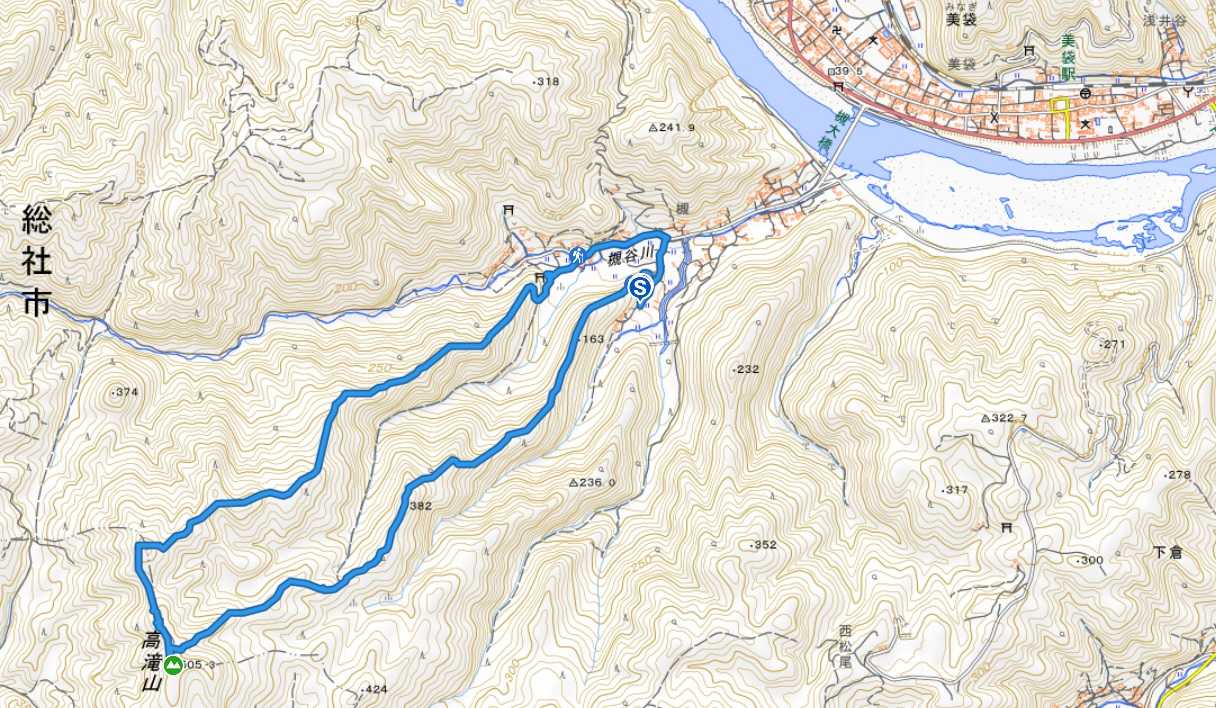

備中、総社市の美袋から高梁川を渡り、槻と言う村から尾根伝いに登ると高滝山のある稜線にたどり着く。その稜線上には、角のとれたなめらかな巨石が続いていた。八畳岩、太郎岩、次郎岩、男岩など名前をつけられた巨岩もあるが、それ以外にも、悠久の時を経て浸食された大地から磨きだされた柔らかい曲線の大岩が、次々に顔をだしていた。 太郎岩からは、東、南、西方向が見渡せた。西の正面には、大倉龍王山があり、その頂上に見える施設は、海上保安庁の旧水路観測所とあった。 海上保安庁のホームページを読むと、天文航法の時代は、海上保安庁が天測暦を作成して位置把握の資料として船に提供していたらしい。その暦を計算する式は、地球自転の現実の変化に合わせる必要があり、その補正データを星食(月と星が重なっていく間隔の変化)の観測で得ていたそうだ。航海の正確な指針を山頂の天体観測所が補正していたことになるらしい。もともとは、倉敷にあった観測施設が、倉敷の発展による光の増大から逃れて、美星町の大倉龍王山に移転してきたらしい。 大倉龍王山から左の南の端には遠く遙照山がみえ、その右に地蔵峠を挟んで天文台が数基あったはず。一番あたらしいのが、京大の「せいめい」と命名されたもので、電波により宇宙をさぐる仕組みのきれいな椀を開閉ドームの中に抱える天文台だった。 矢掛町から見上げた稜線上に並ぶ丸いドームは、ここからは遠くて確認できなかった。矢掛から美星に続く地域は、空と星がきれいな場所らしい。24吋別窓表示 大倉竜王山からさらに右に西の端には、弥高山の火山岩頸の突起姿が見えた。東側に目を転ずると、左から、鬼ノ城西門、経山、正木山、福山、金甲山、常山などが見えた。古代の山城である鬼ノ城にはじまって、14世紀の福山合戦、16世紀の備中兵乱での常山合戦と、歴史の舞台となった山々だ。 吉備の山中で、またも、太古から昭和までの人の営みの歴史が見えた。次の機会には山頂に見えた旧水路観測所を訪問してみよう。美星町の違う景色が見えるに違いない。にほんブログ村

Dec 25, 2020

コメント(3)

-

火山岩頸 弥高山、高梁市 2020.12

せり上がって来たマグマが固まったものが、開析により削がれ、お椀を伏せた形に露出したものらしい。吉備高原には他にも、新見市の荒戸山、世羅町の津田明神山などがあるらしい。 ここには、立派な公園施設があり、行き届いたキャンプ場、バンガローが整備されている。来年は、武漢ウイルスが根絶され、賑わうと良いが。 近くには、磐窟渓があり、成羽川に続く渓谷で岩壁と清流が楽しめる。見事な鍾乳洞があるらしいが、災害後、事故予防の為に閉じられて10年になるらしい。ひと気のない渓谷は静かだった。

Dec 17, 2020

コメント(0)

-

福山 備前、吉備中央 2020.12

吉備中央町は、備前と備中に跨がっている地域で、毛利勢と宇喜多勢や織田方との合戦があったらしい。 宇甘川は、旭川の支流で、流域には村がつながっている。この川を見下ろす山上にある福山城(岡山県中世城館跡総合調査報告2020はこちら)は、国境を目前にした地点にある。この地域は、北の落合や西の備中高梁にぬける街道の要衝であったらしい。 出会った土地の老人によると、宇喜多方の一番北の出城で、備中松山城から攻めてきた時に、いち早く通報していたんだと。この地域の奥に入ると、雲海を眼下に見下ろせる。主郭らしい。自然地形を利用した曲輪と。途上。昔、車でも上れるように公園として整備したようだが、ひとけはなく、竹がのび車では難しい。

Dec 3, 2020

コメント(0)

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*御殿場・沼津・三島】温泉割…

- (2025-11-24 14:48:20)

-

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-

-

-

- 楽天トラベル

- 別府温泉 竹と椿のお宿 花べっぷ

- (2025-11-25 21:00:25)

-