2025年01月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

「減塩でありながら美味しい[が、求められている。

先週の土曜日は、大阪府内の某市のスーパーで減塩出汁の宣伝販売。試食メニューはけんちん汁だった。これが、少なくとも午前中は大苦戦。宣伝販売は、原則、お客様に試食してもらうところから始まるのだが、何らかの理由で予定が外れることがある。天候その他の理由により、来客数が少ないとか、そうでなくても試食しないお客さんが多い地域であるとか。宣伝販売の結果(=売上)は、あくまで「定石」ではあるけれど、試食数と販売数は比例するので、試食人数が少ないということは、、、うーん、販売側としては苦しいのよ。それでも、仕事は続けにゃアカンし、結果も出さなゃ。昼休みに、私には珍しく、肉たっぷりのラーメンを食べてパワーを蓄え、覚悟を決めた。昼からは、ひたすら、自分が作った味に自信を持って、目の前を通るお客様にアピール、アピール。「けんちん汁はどうですか? 具材たっぷりだし、この出汁は減塩だから、ヘルシーですよ」。すると、どうだろう。試食する人が増え、商品もポツポツと動き始めたではないか。お客様の心をとらえたのは、他でもない、「減塩」だったのだ。減塩。私も血圧が高くて降圧剤を飲んでおり(高血圧自体は治っていない。検診で血圧は正常でもクスリで押さえているだけ)、減塩の重要さは知っている。同時に、その難しさも知っている。お客様も同じだろう。先だっての減塩味噌の宣伝販売でも感じた通り、「減塩でありながら美味しい」は、今、消費者に求められていることなのだね。写真は3人の孫。

2025.01.27

コメント(0)

-

けんちん汁

大阪府中部にある庶民的なまちに、向かっている。今日のデモ・メニューはけんちん汁。このけんちん汁。実は私は一度も食べたことがない。だから、ぶっちゃけ、困ってしまったんだな。自分自身に体験がないものだから、美味しさの「度合い」がわからないのだ。まずはメーカー側から送られてきたレシピに従って作ってみるが、明らかに味が薄い。そこで、出汁と醤油の量をレシピ分量より増す方向で、再挑戦。やはり、物足りなさは消えず。理科の実験よろしく、出汁と醤油を、計量調節していって、「けんちん汁は精進料理の1つではあるし、販売するのは出汁だから、出汁以外があまりしゃしゃり出てはいけない。こんなものかな」というところに落ち着いた。ここで、仕事仲間や友人たちに「けんちん汁を食べたこと、ありますか? どんな味?」と、一斉に質問メールを。結果は、たった1人をのぞき、「食べたことがない」。唯一の食べた体験がある人も「遠い昔のことで、、、。けっこう薄味だったような」程度の記憶。こんなにも馴染みの薄いメニューを、なぜメーカー側はデモ用として選んだのだろう?出汁の味がよくわかるから?写真はけんちん汁(wikipedia)。

2025.01.25

コメント(0)

-

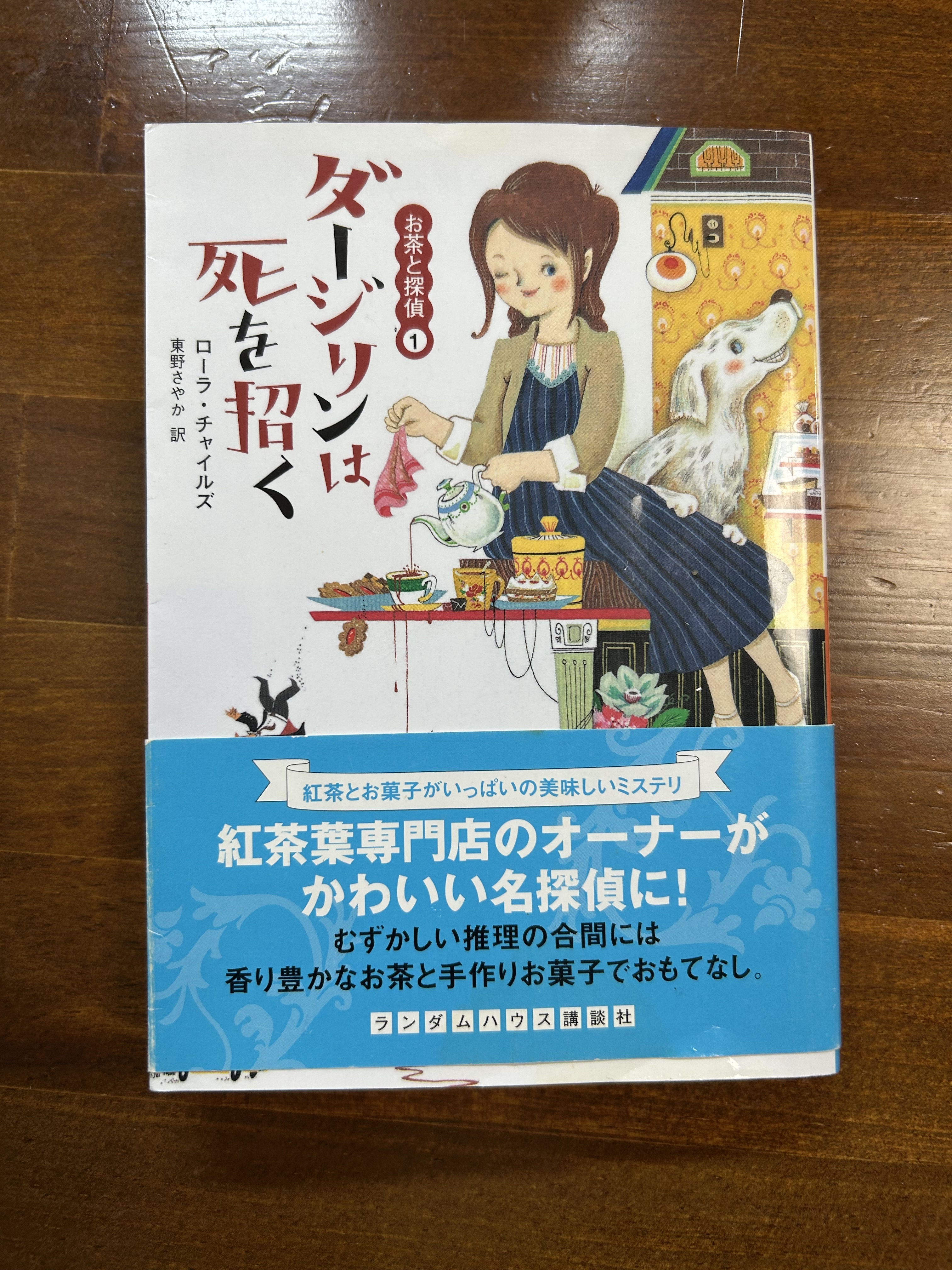

「ダージリンは死を招く」(ローラ・チャイルズ 作・東野さやか 訳)

「ダージリンは死を招く」(ローラ・チャイルズ 作、東野さやか 訳)コージー・ミステリーと言うのだそうだ、こういうジャンル。すなわち、小さなコミュニティを舞台とし、そこで暮らす素人が探偵となって事件の真相を解明していく形式を持つのが基本的な特徴で、かつ、過激な表現、例えば暴力や性的な描写は極力避ける、ハート・ウォーミングな推理小説。アメリカはチャールストンでティーショップを営むセオドシアを主人公にしたこの小説も、ストーリーといい、登場人物のキャラといい、立派にそれに値するだろう。(あらすじ)アラサーのセオドシアは、歴史的にも価値ある街並みが残るアメリカ南部にあるまち、チャールストンで、美味しいお茶とスイーツを提供する店を営んでいる。ある日、店も参加しているまちの伝統協会の企画「ランプライター・ツァー」(店で茶葉のテイスティングの講習を受けた後、チャールストンの古い建造物を見物しながら、セオドシアたちが出張して振る舞うお茶やお菓子を楽しむ)で、殺人事件がおこり、被害者と最後に接したセオドシアの店の従業員、ベサミーに疑いがかかる。「あの子を助けなきゃ」と、姉御肌のセオドシアは、自ら事件の真っ只中に飛び込んでいく、、、。最後は、意外な結末。「えっ、こんな人がこんなことで?」と拍子抜けしてしまうくらい。ぶっちゃけ、ミステリー要素は低い。ただ、ストーリー展開と共に、珍しいお茶の数々と美味しく淹れるコツ、さらにお茶に合うお菓子までもが紹介されるので、お茶や甘いものに目がない人はとても面白く読めると思う。

2025.01.24

コメント(0)

-

成功体験を可視化出来ると、更なる自信につながる

先日書いた記事の中で、「私が自分に自信を持てるようになったのは、職種がら小さな成功を積み重ねる機会にたくさん恵まれたことによる」云々と書いた。この「小さな成功体験」とは、では、具体的にどのようなものか?これが、実に他愛もないことばかりなんですねえ。「担当商品の試飲が人気だった上に、商品に付いていたオマケも評判を呼び、飛ぶように売れて、デモ2日間で販売予定だった商品が1日目でなくなった」(湖北地方の大型スーパー)。「デモ実施日は1日中雨降りで来店数が少なく、お店の人も売上を期待していなかったのに、デモが終わってみれば担当商品が10個以上売れていた」(大阪府I市内の業務スーパー)。「レシピ通りに試食品を作ってみたが、どうも味にパンチがない。そこで、自分なりに調味料や具材の量を調節してアレンジして試食に出したら、お客さんが美味しい美味しいと言ってくれた」(京都府内のセレブスーパー)。ホンマ、販売や飲食関連の仕事をしている人でなくても、地域や学校に関わるイベントのバザーで物品を売ったり、子どもや孫たちが集まった日に手料理をふるまったり、そんなおりには体験するであろう、なんということはないこと。それなのに、基本的に同じことを公の場である店舗で実施すると「成功体験」となり、自信にもつながったのはなぜか?私は、まず、メーカーなり派遣会社なり店の従業員なりお客さんなり、要は他人=第三者の反応が得られたこと、次に、その第三者のフィルター(眼)を通したことで自身の行動の可視化をも出来たこと。この2つによるところが大きいと思う。悔しいけれど、自分がやったことを、自分や自分の身の回り以外の人間に認められるって、理屈抜きで嬉しいし、大きな自信につながるのよねえ。あの湯川秀樹先生もおっしゃっているじゃない、「若い頃、私は自分の研究を認められて欲しかった」と。そう!湯川先生みたいに、自分で自分を認めた人ほど、第三者にも認められたいのではないかな。写真は3人の孫。

2025.01.24

コメント(0)

-

自信をつけるには場数を踏むこと。焦らず、くさらず。

一昨日に書いた記事のタイトルは「美しさとは自信」。もっとも、この「自信」というヤツ、美しさだけに反映されるのではない。例えば、私たちデモンストレーターの仕事においてもそうだ。売上高も含め、販売への意欲やお客さんへの接客態度に優れ、商品知識も豊富で、「ぜひウチの商品をまた担当してもらいたい」「あのおばちゃんがウチの店へ来てくれると嬉しいワ。売場が活気付くんだもん」などとメーカーや店舗側に言われるデモンストレーターは、例外なく、自信にあふれたデモンストレーターである。だって、想像してごらんなさいよ。同じ商品でも、どこかオドオドして頼りなげに説明するデモンストレーターと「これは素晴らしいですよ。オススメしますよ」と、笑顔もはち切れんばかりに、しっかりと通る声で説明するデモンストレーターと、お客さんにしたら、どちらから商品を買いたい?だんぜん後者でしょう?自信をつけるにはどうしたらいいか?これは、もう100人いれば100通りの、1000人いれば1000通りの方法がある。人はおのおの違うからね、、、持って生まれたものも置かれた環境も。例えば、私の場合は小さな成功体験を積み重ねることだった(誰かに教えてもらったわけではなく、のちのち考えたら自然とそうなっていたのだ)んだけれど、これは販売職の性質がら、それを体験する機会に恵まれていたという「幸運」によるところが大きい。ただ、この「小さな成功体験の積み重ね」は、同時に場数を踏むことでもあるのよ。その意味では、職種や年齢や性別を問わない、けっこう普遍的な方法でもあるかな。場数だよ、場数。自分に真実自信をつけるのは、場数を踏むこと。つまり、焦ってはいけない。実際、成績優秀で会社から表彰された営業マンや、指名しても順番待ちになるカリスマ美容師も、そうなるまでには、お客さんの誰にも相手にしてもらえなくて落ち込んだり、とんでもないミスをして頭をかかえこんだり、いろいろと悩んだり苦しんだりした過去を持つものだ。それでも、焦らず、くさらず、自分を信じて仕事を続けた結果、現在がある。「あおいくま」(あせるな、おこるな、いばるな、くさるな、まけるな)は本当だ。写真は、お馴染み、3人の孫。

2025.01.17

コメント(0)

-

美しさとは自信

映画にもなった、フランスの作家マルグリット・デュラスの自伝的小説「愛人」の中に、次のようなくだりが出てくる。「女を美しく見せたり、見せなかったりするのは服ではない。念入りなお化粧でもなく、珍しく高価な装身具でもないことを、わたしは知っている」(清水徹 訳)では、その、女を美しく見せたり見せなかったりするのは何か? 持って生まれた美貌? 肉体美? それともコケティッシュな表情や立ち居振る舞い?それらもあろうが、私は、1番の要素は「自分に自信があるかないか」だと思う。遠い昔、知人の1人が私に言ったものだ。「美しさとは自信である」。具体例の1つとして、アメリカの第43代大統領ジョージ・ブッシュ時代に活躍したコンドリーザ・ライス元国務長官(写真。Public の、ありし日の一連の動画をあらためて見ると、それがよくわかる。ライス元国務長官。失礼ながら、オカオだけ取り上げたなら、いわゆる一般的な美人の範疇には入らないと思う(あくまで個人的感想)。ところが、スタイルやファッション・センスや立ち居振る舞いも含めた全体像はどうか。圧倒的に美しいと感じる人がほとんどのはず。特に、脚の見事さといったら!長く、細く、膝から下の形など、芸術品である。そして、恐らくは彼女もそのことを自覚していたからこそ、各国の首脳との会見では一通りの挨拶儀礼が済んでややリラックスしたところで、いつもながら脚を組んで、さらに美しく魅せたのだ。こんな行為をさりげなくやってのける彼女は、強い自己肯定感(=自信)を持っているのではないか。ホンマ、美人と呼ばれたかったら、化粧や整形の前に、まずは自己肯定やわ。これはイケメン志願の男性も同じ。とは言え、この自己肯定、なかなか難しいことではあるんだな。特に日本には「謙遜」なる「美徳」(?)があって自分の家族ですら他人に「愚妻」だの「愚息」だのとあらわすことがあるからねえ、、、。私自身の体験に限って述べるなら、まずは小さな成功体験を積み重ねることから自己肯定感アップはスタートするんだけれど、、、まあ、そこは人それぞれだ。ちなみに、マルグリット・デュラスは映画化された自作の「愛人」を観て、激怒したと言う。原作を読めば、わかる気がする。「愛人」と表題がついているけれど、あれは、実は家族関係、特に母親との関係をテーマにした小説だからだ。映画は、そこのところの配慮が足りなかったね。

2025.01.15

コメント(0)

-

商売の基本は「対面」。

さて。1月5日(だったか?)の記事で、良いデモンストレーションが出来ない理由の1つに、メーカーと店舗との間のコミュニケーション不足をあげた。このことに気付いているメーカーや、生鮮関連なら生産者や加工業者はもちろんいて、そんなところは、必ずと言ってよいほど、そこの営業担当者や開発担当者(農産物の場合は生産者)がまめに店舗に顔を出すし、その流れで、自社商品をデモンストレーションする時にも来て、必要とあればデモンストレーターと共同戦線を張る。商売は、基本的にはアナログ。確かにここ数十年でネットなどを媒体とする通販が激増し、ボタン操作1つでほとんどの欲しいものが手に入るようになったけれど、直に人に会って商品を購入する「対面」がなくなることはこの先もないのではないか。ということは、商売に付随するもろもろ、具体的には取引や交渉や打ち合わせも基本は対面、すなわち「生身の人間vs生身の人間」の関係となるのでは?少なくとも、「王道」であることには間違いないと思う、、、特に小売業や接客業は業務がら動き回ることが多く、オンライン会話やメールにいちいち対応することは不可能に近いことも考慮すれば、やはり対人になってしまうんだよねえ、、、。プラス、一般論ではあるが、人間というものは会えば会うほど、その会った人間に親近感を持つ。仮に初対面で「いけすかないヤツだな」と悪い印象を抱いても、会う頻度が増すにつれ、「お、コイツ、なかなかエエところもあるやんか」とか「あん時(初対面)は、たまたまお互いに何かあったんかな」とか思いはじめ、悪感情は徐々に消えていく。この変化は、結果として、私たちデモンストレーターの仕事にも関連してくる。デモンストレーションが実施される日が近づくと、メーカーの営業やSP(セールス・プロモーション)担当者が、実施店舗側に挨拶を兼ねて打ち合わせに行くケースが少なくないが、その際、デモ場所その他についてデモンストレーターが仕事をしやすいよう交渉してくれるからだ。人手不足も手伝い、通販ばかりでなく、セルフレジ、タブレットによる注文、ロボット配膳など、対人を介さないコミュニケーションも決して珍しくなった。これらはこれらで素晴らしいコミュニケーションツールと認めた上で、「商売は基本的に対人」ということを、頭の片隅に置いておきたい。写真は、3人の孫。

2025.01.15

コメント(0)

-

美味しい減塩食品を!

繰り返しになるが、さる1月12日は、大阪府は中部にあるまちのスーパーマーケットで豚汁のデモ。寒気が強い時期ではあり、また、お客さんのノリも良い店で、飛ぶように試食が出て、味噌にしては上々の売上だった(一般的に味噌は販売が難しい。基本的に毎日いただくものだからこそお客さんの好みは固定しており、1度決めた銘柄はなかなか変えない。ここいら、米もそうだね)。結果が出せた理由の1つとして、「減塩味噌なのに味噌の味がしっかりついている」ことがあったと思う。何せ、試飲したお客さんのほとんどが、「ええっ! これで普通の味噌より20%塩分カットなん? 普通の味噌とまったく同じやん」と、驚いていたからねえ。味噌に限らず、つゆでもスープでも、減塩をうたう食品は味が頼りないことが多いものだ。私も、眼病つながりで腎臓内科の受診を受けていた頃、塩分を指摘されてラーメンスープをはじめ、大半の調味料を減塩タイプに切り替えたけれど、まあ、美味しくないの何の。味がぼやけているというかパンチがないというか。そりゃ、塩は味の仕上がりに少なからず作用するものねえ。出来上がった料理が美味しいか美味しくないかは、塩加減によるところが大きいのだ。塩が大昔にはお金代わりに使われるほど貴重なものだったゆえんもここにある。もっとも、何事も摂りすぎは禁物。特に和食は、その性質上、塩気と相性がよいため、よほど注意して摂らないとほとんどの人が塩分過多になって、さまざまな病気を引き起こす原因となってしまう。そこで、出汁を効かせたり素材自体の旨みをより際立たせたり発酵させたりすることで「塩分が少なくても美味しい」と感じられるよう、人は工夫を凝らすのだ。工夫は、メーカーも同じ。どんどん研究し、美味しい減塩食品を開発して欲しいものだ。写真は、真ん中の孫。この子は、味噌汁、特にかぼちゃやさつまいもが入った甘い目の味噌汁が大好きである。

2025.01.14

コメント(0)

-

温かいことは、それだけで美味しい

(注)1月12日に書いた記事。大阪中部での豚汁のデモ(販売商品は味噌)から帰り、いいちこ20℃と共に幸せな気分でくつろいでいる。今日の店舗。メッチャ試食が出たし、売上も上々の上々。ただ、個人的な反省としては、もしかして具材の1つの大根がまだ固いうちに出してしまったかも知れないな、と。極力うすく切ったんだが、それでも、、、。何せ、試食を待ち侘びるあまりに、口実をつけて試食台に張り付くお客さんもいたからね。豚汁で思い出すのは、2004年の2月にデモンストレーターになって1年近くになった頃、すなわち今自分に訪れた、兵庫県は城崎郡の某スーパー。当時は京都駅発の始発を利用するにしても地下鉄の時間割からして間に合わないので、タクシーで二条駅まで行き、そこから福知山経由で、片道4時間半をかけ、向かったのだった。そんなにもして訪れたスーパーの最寄駅。着いてみれば、大雪。駅近くは私の腰まで積もっている。それをかき分け、かき分け、進んでいたら、膝くらいの高さになっていたか。昼休み。社員休憩室で、くつろいでいた時、当店の惣菜部門の従業員さんの1人が尋ねてきた。「どこから来たの?」。「京都」と答えた私に、彼女は、「まあ、そんな遠いところから来てくれたの!」と、大感激してくれ、お客さん用に作っていた豚汁を2杯も振る舞ってくれたのだ。豚汁をすする一滴一滴が、冷え切った細胞に染み渡り、カツを入れてくれた。同時に、敢えてお客さん用の豚汁を分けてくれた彼女の気持ちも。「温かいことは、それだけで美味しい」とは、阪神大震災を体験した同業者が話してくれた言葉。確かに。そう感じたら、その温かいものを提供してくれた人の気持ちもはばかって欲しい。写真は、今日の現場の近く。

2025.01.14

コメント(0)

-

自分は知っていても他人は知らないこと、たくさんある。

2025年の初仕事が天王寺であったことは、昨夜のブログで述べた。売上も上々。店舗の方々も親切そのもの。ところが、ここでハプニング。夕方、試食ぶんの精算をすべく、試食に使ったデモ担当商品の空箱をレジさんに示したところ、「これ、中身が入っていないじゃないですか?」と言われ、少しもめてしまった。デモンストレーター22年目。初めての体験。たぶん試食の精算方法がわからない、と言うか慣れていない新人レジさんだったのだろう、と書いたところで、思い出した。彼女のレジには貼ってあったのだ、こんなPOPが。「研修中です。お急ぎの方は他のレジにお回り下さい」。ああ!あのレジさんに悪かったわ。私もスーパーでレジを打ったことがあるから、わかる!「違算(間違い)してはいけない」仕事に入りたてでなくても、金銭を扱うレジは、そこいらは敏感になるのよね。だから、中身がない商品を通していいものかどうか、用心深くなるのよね。ああ!繰り返す。本当にごめんなさい。私のミス。試食の精算は他の「研修中ではない」レジでしてもらうべきだった。もっとも、いい勉強かもね。自分は知っていても他の人はそうじゃないということ、この世にはたくさんたくさんあるからね。ならば、そういうことも配慮せにゃ。写真は、天王寺駅周辺。

2025.01.10

コメント(0)

-

初仕事の感想

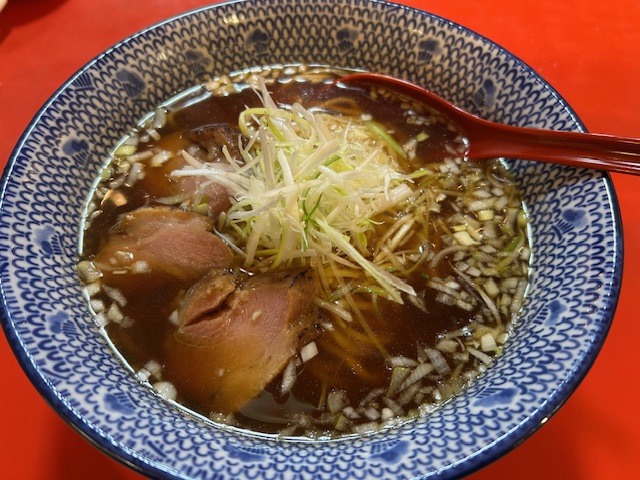

2025年の初仕事(現場は天王寺)を終え、2時間をかけて帰宅。夫が作っておいてくれた夕食(夫が直腸と前立腺のがん手術を受けた後は、しばらくのあいだ厳しい食事療法をしなければならなかったため、私が仕事の日はあらかじめ昼食夕食を作り置きをしておいたものだったが)を焼酎と共にいただき、ウトウトに任せていたら、あらあら、日付が変わってしまった。売上は悪くなく、現場である店の対応も何ということはなかったのに、出入り口でのデモ実施ということもあり、寒気がこたえて身体に負担を与えたのかなあ。結果、温かいものを口にしたら急激に眠くなった?いや、ヒートテック素材の服を着ていたから、震え上がるほど寒くはなかったのだけれど、それでも???まあ、エエか。エピソードは当然あり、とうぜん書きたいのだが、それは明日にまわそう。写真は、昼食に食べたラーメン。午前中、昼にラーメンを食べようと、そのことを楽しみにがんばったことを思えば、やはり寒気でまいっていたのか。ともあれ、消費税込みで1,000円超えはキツいよなあ。

2025.01.10

コメント(0)

-

2025年の初仕事は天王寺

https://youtu.be/ij4oAddTb_o?si=3ky9ngFBpXCOwEviさて、明日は2025年度初仕事である。大阪南部の玄関口とも言われる天王寺にある某スーパーに行く。天王寺。私が若い頃は、活気はあってもゴチャゴチャ感があるまち(そこが魅力でもあった)だったのけれど、現在ではずいぶんと洗練されたねえ、、、。もっとも、少し裏側と言うか、奥まった場所にまわれば、「あ、やっぱり天王寺だな」と思わせる箇所はそこいらに残っており、個人的な感情からは、消えないで欲しい。憂歌団の木村充揮が歌うこの歌の詞ではないけれど、おっちゃんやおばちゃんやアベックさん、すなわち庶民の泣き笑いで、昨日を今日に、今日を明日に繋いでいくまち、天王寺。そんな雰囲気はいつまでも続いていって欲しい。

2025.01.08

コメント(0)

-

iPhoneを買い替えたところで。

iPhoneを買い替えて丸3日経った。感想は、快適そのもの。スピードが段違いに速くてサクサクとサイトが開く上、音楽アプリにアクセスしたら、いやはや、その音質の素晴らしいことよ!それにしても、アナログそのものの私たちデモンストレーターの仕事も、スマホが使えないと業務が滞るようになってきた。ほとんどのメーカーでデモ現場の写真撮影が必須になったのに加え、指示書や報告書もネット経由で送受信されるようになったためだ。と、ここで思い出したのが、デモンストレーター駆け出しの頃に京都府内の某店でお会いし、その後も近畿地方にある量販店を中心に、イベントなどでちょくちょくお目にかかる同業者のおばちゃん。それはそれは口がうまく、販売オーラもある人で、トークを聞いているだけで、「よっしゃ、1つ、買うてやろうやないか」と言う気にさせる。実際、お客さんの1人は、笑い混じりに話していたね。「うまいこと言わはるから、つい、買うてまうねん」。ところが、このおばちゃん、キカイが大の苦手で、携帯も電話しか出来ないと、いつぞや私に話した。「でも、派遣会社がそれでもエエ、写真撮影なんかはこっちの事務員を行かして撮らせる、報告書もこっちで入力する、とか便宜をはかってくれているから、まあ、何とか」つまり、派遣会社が、写真撮影のためだけに事務員を現場に派遣して報告書のWeb入力も代行させる手間をとらせてもなお、「我が社にいて欲しい」と望ませる人材だったのだ。こういう人材は奇特。ネットの普及度とは別の次元で、とても大切にしないといけないと思う。画像は、グレープフルーツのデモテーブル。

2025.01.08

コメント(0)

-

良いデモンストレーションが出来ない最大の理由は、主にメーカーと店とのコミュニケーション不足。

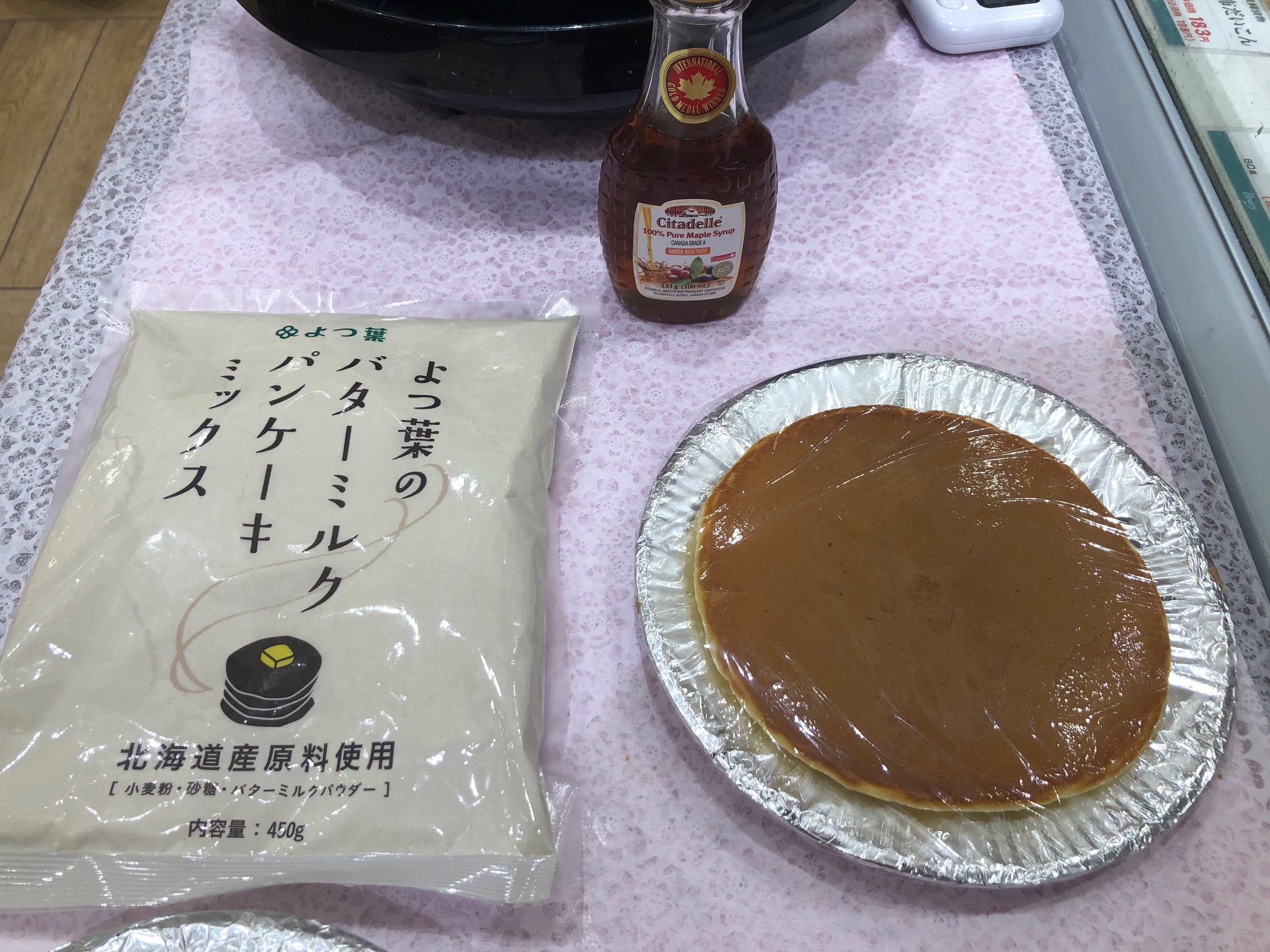

昨日のブログで、良いデモンストレーション=人が立っているデモンストレーションの事例をあげ、その課題点も書いた。すなわち、商品を企画した人に始まる一連の消費活動にかかわるすべての人(製造した人、梱包した人、運ぶ人、売場に並べる人、売る人、買う人、商品PRをする人など)の顔が商品を通じて見えてくるデモンストレーションこそ良いデモンストレーションであり、デモンストレーターにとっても理想なのだけれど、実行となるとなかなか難しいのだと。今日は、その難しい原因を、私なりに考えてみたい。私たちデモンストレーターが派遣会社から打診されたデモ案件(発注元はメーカー)を請けると、ほどなく(多くはデモ日近くになって)、担当商品に関する資料と試食品のレシピを添えた指示書が送られてくる(ここ数年は郵送ではなくネット経由が増えた)。それにしっかり目を通すことで、デモンストレーターは商品特徴やらセールスポイントやらを知り、デモ作戦を立てるのだけれど、時に、肝心の資料がスカスカと言うか、まことに頼りないことがある。また、デモ当日に指示された現場に行ってみれば、およそデモを実施するなどとんでもない場所(狭い、類似した商品が密集し過ぎている、販売商品を積んである場所から大きく離れている、ほとんど人が通らないとかちょうどレジを抜けた場所にある、など)に連れて行かれて「ここで(デモを)やって下さい」と、要請されることもある。これらのケースは、消費活動の中でも特にメーカーか店舗か、どちらかのデモンストレーションに関する知識の欠如や意識の低さ、あるいは両者の視点のすれ違いによってあらわれ出たものだ。つまり、メーカーと店舗との間でじゅうぶんにコミュニケーションがとれていない。この歪みは、当然ながら、メーカーにデモンストレーションを依頼された派遣会社と実際にデモンストレーションを担う私たちデモンストレーターに悪影響を及ぼす。いきおい、本来なら消費者の意見なり感想なり希望なりを知ることも目的であるはずのデモンストレーションの意義はなおざりにされ、1番わかりやすい売上数字のみが重視される結果となってしまい、これまた違ったタイプの悪影響を及ぼすのだ。写真はホットケーキのデモ風景。

2025.01.03

コメント(0)

-

人が立っているデモンストレーションとは?

昨日、尼僧でもある瀬戸内寂聴氏の「良い文は活字が立っている」との持論に基づき、「良いデモンストレーションは人が立っている」と、個人的に定義した。これを聞いて、こう反論される方は必ずいると思う。「えっ? 立っているのは人ではなくて商品じゃないの? なぜなら、デモンストレーションって商品を売るために実施するものだから。主役は常に商品のはず」。いえいえ。やっぱり人が立っているですよ、、、商品を企画した人、製造した人、梱包した人、店まで運んできた人、売場に並べる人、売る人、買う人、他にも商品PRをする人など、一連の購買活動の流れにかかわるすべての人の顔が、商品を通じてと鮮やかに見えてくる。この状態こそ、人が立っている(=生きている)、すなわち、良いデモンストレーションだと思う。私たちデモンストレーターが良いデモンストレーションをすることはプロ職業人と意識するなら必須条件であると同時に理想なのだが、実行するには、なかなか、、、。これについては次回に述べたい。写真は、鶏鍋のデモ風景。

2025.01.02

コメント(0)

-

良い文は活字が立っている。良いデモンストレーションは人が立っている。

尼僧でもあった作家の瀬戸内寂聴氏によると、「良い文は活字が立っている」のだそうな。わかる気がする。ご贔屓の作家はもちろんのこと、文体も構成(ストーリーの運び方)も世界観も苦手な作家、例えばマルグリット・デュラスの小説だって、読んでいたら行間から情景が浮かび上がってくるもの。つまり、「良い文」なのだ。これを我が生業(なりわい)であるデモンストレーションに当てはめたらどうか?良い文ならぬ良いデモンストレーションとは?個人的には「人が立っている」状態と言いたい。人が立っているって?それを、新しい年、2025年が明けた折ではあり、少しずつ追求して行きたい。写真は何年も前に実施した、サバのデモンストレーション風景。

2025.01.01

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「富裕層はユニクロが好き」は本当か…

- (2025-11-27 17:00:04)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 株式投資日記

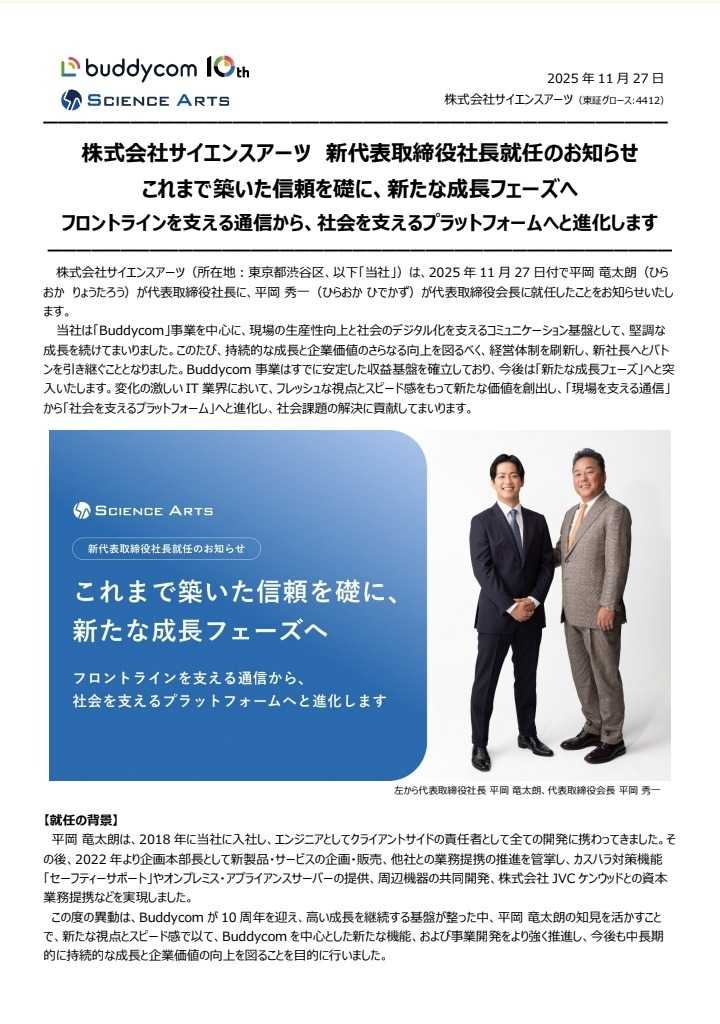

- サイエンスアーツが新代表取締役社長…

- (2025-11-27 16:49:05)

-