2025年08月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

健康食品〜コップ1杯で〇〇に惑わされないで。

20年ほど前、健康酢のデモ(黒酢をはじめフルーツ酢やもろみ酢その他の飲む酢がブームになっていた時代があり、宣伝販売の回数も多かった)で大阪府中部にある某スーパーに立っていた時、試飲したお客さんの1人に言われた。「(飲む)酢ってホンマにマズいね。水でなく炭酸やジュースで割ると美味しいと言うけれど、それでも私はアカンわ。でも、コマーシャルや人の話なんかでは毎日コップ1杯飲むと身体にも美容にもエエ言うんで、我慢して飲んでんねん。主人は、そんなマズイマズイと顔をひん曲げながら飲んでもストレスたまるばかりで、健康食品やのにむしろ健康に悪いんちゃうかと、笑うんやけどな、、、」よくよく聞けば、このお客さんは酸っぱいものが苦手なわけではなく、野菜なり海藻なり魚なりを三杯酢や甘酢、酢味噌などで和えたものは普段の食事で日常的に食べていると語る。つまり、酢は食べることで充分に摂っているわけなのだが、「飲む」ことでは摂っていないし、それと関係があるのか、飲む酢には抵抗感を免れないんだそうな。「どうしてもダメ」と。もっとも、日常の食事で酢を摂っているのなら、そこにわざわざ「毎日コップ1杯」の酢をプラスしなくてもよいと、販売している私は素直に思い、「お客さんみたいな方は、無理に(飲む酢を)飲まなくてもいいですよ」と話したものの、、、ああ! 彼女、すっかりハマってしまっているのね。いや、ハマらされているのね。酢ばかりではない。同じく健康食品とされる豆乳や青汁、さらに今回デモを請け負った植物性ミルクも、押し並べて宣伝に「コップ1杯の◯◯を毎日摂る」ことを、有名タレントやスポーツ選手を販売戦略のIつであるイメージキャラクターとして起用し、彼らを通じてさりげなく浸透させていく。なぜなら、この「コップ1杯」は、苦手な食材でもトライかつ続けやすい単位だからだ。2010年代、やはり大阪府中部にあった小ぶりなスーパーで青汁を宣伝販売した時、「長期の海外滞在を控えている」ことを理由に、我が担当商品をまとめ買いしてくれたお客様は、こう言った。「青汁は野菜不足にいいとされていますけれど、日々の食事でしっかり野菜や果物を摂っている私には、本来は必要ない。でも、忙しくて自炊できない時とか市販の弁当が続く時とかには野菜不足になりがちだから、手軽に野菜成分をとれる青汁はとてもありがたい。それと、今回みたいに衛生面に問題がある国に出張で行く時も。そこの国は水が自由でないんで、レストランで出てくる野菜、(日本のように)きっちり洗っていないんです。下手すると食中毒なんで食べられへん。やから粉末青汁を持っていって、ホテルのミネラル・ウォーターで溶かして飲みますねん。(青汁)、助かってますよ」これでいいんですよ。健康食品は、あくまで日々の食生活からくる足りない部分の補填であり、補助。ゆめゆめ「コップ1杯」の宣伝文句に踊らせれてはいけない。

2025.08.29

コメント(0)

-

健康食品〜メーカーが消費者に仕掛けるトリック

8月23日から3日間連続で、大阪は堺筋本町(関西屈指のビジネス街)にあるスーパーマーケットでアーモンドミルクのデモ。アーモンドミルクとは、ここ1、2年のあいだ我が国でもにわかに脚光を浴びてきた植物性ミルクの1つである。植物性ミルクとは、豆類や穀物などの植物性食材を原料とするミルク(対して、従来からある「ミルク」は、牛なりヤギなり、要は動物から得る動物性ミルク)。具体的には、砕いた豆類やナッツの成分を水に抽出して作られ、代替ミルクとも呼ばれる。動物性ミルクにおける植物性ミルクのメリットは、まずカロリーと脂質や糖質の低さ。ついで、動物性ミルクに欠けているか少量しか含まれていない栄養素(豆乳のイソフラボンとかアーモンドミルクのビタミンEとか)が含まれていること。ということは、牛乳の「代替」以上の役割を果たすことも出来るミルクなのだ。ただ、植物性ミルクは、全般に飲みやすいものではない。すっかりお茶の間に普及した感のある豆乳ですら、我がデモンストレーション体験では「本当は嫌いなんだよね、あの豆のプーンとした匂いとクセのある味」と答えたお客さんはかなりいる。それでも、そのような味覚上の欠点を承知の上で書い求める人は一定数いるのだが、これはコマーシャルなる「外部勢力」からの巧みな刷り込みであり、動機づけの部分による影響が大きい。このことは、植物性ミルクに限らず「健康食品」(豆乳とくくられる部類の食品には多かれ少なかれ見受けられる傾向。次回の記事では、かつて実施した豆乳と健康酢と青汁(いずれも健康食品とされる)の宣伝販売から、メーカー側が入念なマーケティングの上に消費者側に仕掛けるトリックについて、いちデモンストレーターとして実証的に考察したい。

2025.08.28

コメント(0)

-

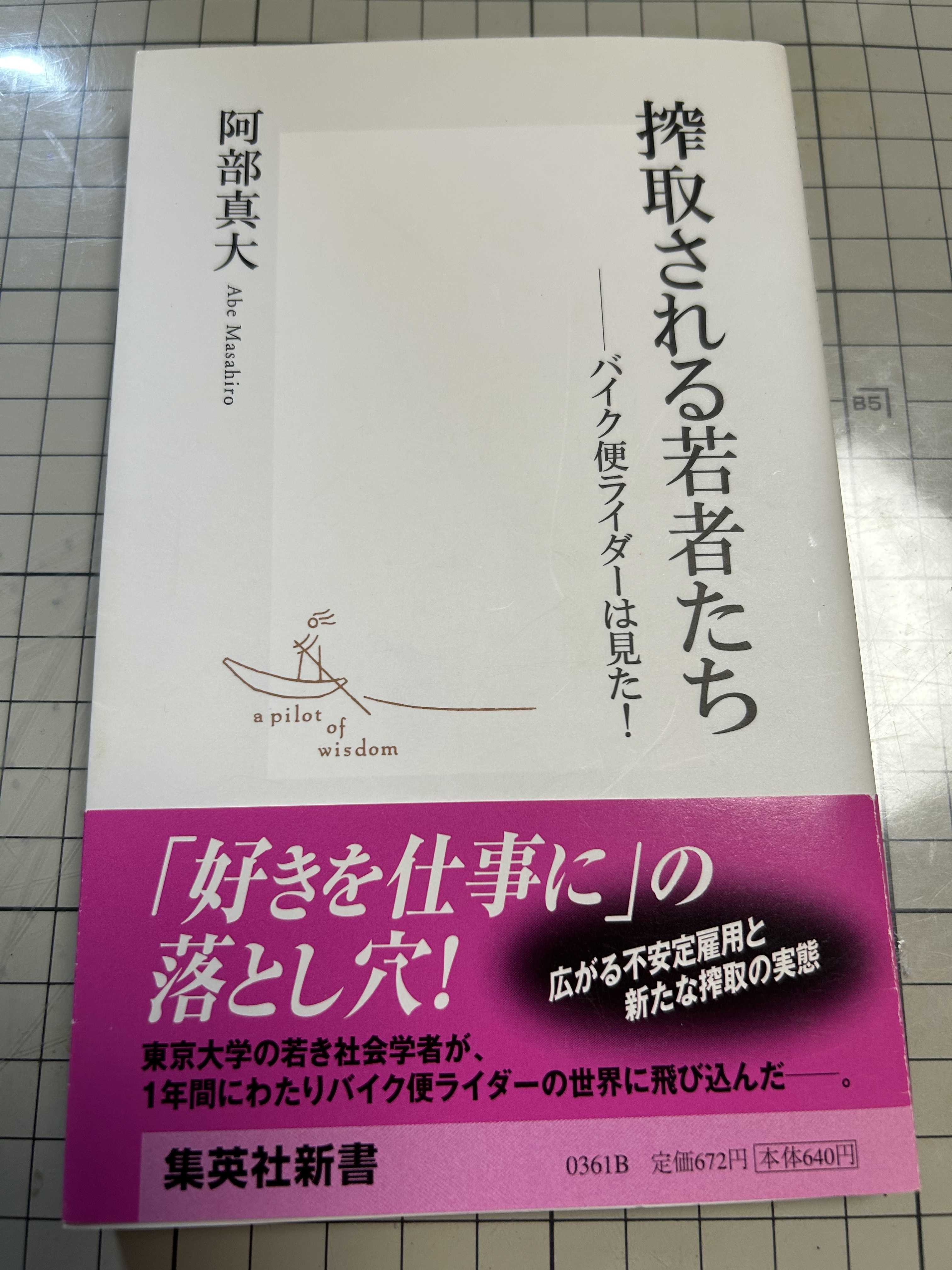

非正規雇用者が読む「搾取される若者たち」(阿部真大 著)

さる8月19日に実施された、高校野球の試食バージョンとも言える、トーナメントカップ。大手調味料会社の試食担当スタッフとして第一回戦に参加した私はクタクタに疲れ、翌日は朝風呂でくつろいだ後は、ほとんど寝て過ごした。いや、試食メニュー自体は、特にお子様に受ける甘辛味だったこともあって大好評だったし、「美味しいですよ」の証明であるシールも、対戦した某オイルメーカーの試食より多く貼っていただいたのだが、、、もうこの案件は受けないだろうな。実際の業務をこなす者に負担が偏重する上、仮に「勝った」としてもこちらには何の見返りもない。「うまく使われている」感が抜けきらないのだ。そこであらためて思い出したのが、この本。現在では甲南大学で教鞭をとる社会学者の阿部真大氏が東京大学在学中、まとまった金が必要となり、どうせなら好きなバイクで稼ごうと、休学して宅配ライダーの世界に飛び込んだ時の体験を、綴ると同時に専門である社会学の視点から分析したものだ。阿部氏は、「好きを仕事にする、と言えば聞こえはよいけれど、その仕事が例えば検事などのような安定したものならともかく、そうでない非正規やフリーランス形態の場合は、落とし穴がある」と説く。そして、雇用主が仕掛けたトリックによって、正規労働者でない者は素直であればあるほど、いつの間にかワーカホリック的なワークスタイルに巻き込まれていくと、宅配ライダーの事例をもとに持論を展開していく。雇用主が仕掛けたトリックがどんなものか、ここで明かすとネタバレになるので避けるが、最後まで読まれた方の中には「こりゃ俺(私)のことだ」と思われる方も多いのではないか。20年近く前に出版された本書ではあるが、ここで投げかけられた課題の1つ、「格差」は、近年、ますます広がっているし、「搾取」方法は巧妙化していっている気がする。わけても、自営も含めた非正規雇用労働者の方は、ぜひ読まれたい。

2025.08.22

コメント(0)

-

試食トーナメントに欠けているもの

8月19日は、某スーパーチェーンが実施する、試食トーナメントカップ(試食宣伝販売の高校野球版)の第一回戦に、某調味料メーカーの試食スタッフとして参加。このトーナメントカップ。ぶっちゃけた話、「デモンストレーター同士を戦わせるなんて!」と、当のデモンストレーターの間では評判が良くない。そりゃそうですよ。カップに参加したメーカーが、自社商品を使ってデモンストレーターに作らせた料理をお客様に試食してもらい、その味が気に入ったらシールを貼ってもらう(SNSに例えたら「いいね」ボタンを押すこと)形式で、主催者側にすれば「メーカー、店、お客様の三者三様が同時参加できるイベント」ということになるんだろうけれど、その視点には肝心の試食品作りを担当するデモンストレーターの存在が完全に欠けており、しかも、トーナメントとあっては、同業者同士、気持ちのよいものではない。私も、最初からトーナメントカップであることがわかっていたら、こんな案件は絶対に受けないのだが、それを巧みに隠して仕事を振る側のテクニックに引っかかった。似た方法は、他の業界でもありますね。まあ、受けたからには、それなりに一生懸命にやりましたが。事情を聞いた夫は言う。「そんなん、トーナメントに勝ち抜いたところで、実質の仕事をするデモンストレーターに何かあるんか? 営業職みたいな成功報酬が出るんか? 派遣会社がメーカーに仕事をもらえる確率が増えるだけなんちゃうんか? うまいこと利用されている」。確かに。まあ、この世はそんなもんなんだろね。もっとも、これも、非正規雇用労働者の愚痴としか、世間では受け止められないか。

2025.08.22

コメント(0)

-

塩加減は難しい〜人が美味しいと感じる塩分は体液の塩分に近い量

一昨日のブログで、市販の冷凍枝豆の塩分は0.7〜0.9%であると書いた。この数字は、当然ながらメーカー側が積み上げた長年の実験データを分析した末に導き出されたものだが、同時に、実は100年近くも前、わが国の栄養学の草分けである香川綾氏が提唱した「人間の体液は0.9%の塩分を含み、これに近い食べ物は心地よく感じる。なぜなら、味の決め手は塩分だから」との説にほぼ一致している。今さらながら、香川氏の先見には驚きの一言である。もっとも、料理を美味しくするキイであるはずの塩分。どうも、このところ、糖分とともに目の敵にされがち。先だってデモを行ったトマト・ジュースだって、以前は「食塩入り」タイプがあったのに、塩分は高血圧をはじめいろいろな病気の引き金になりかねないという世評が浸透したことから、遂に「無塩」タイプのみになった。そりゃ、昔の梅干しや塩鮭みたいなら、塩分は間違いなく問題だろうけれどね、、、塩気に誘われてご飯も進みすぎるだろうし(ただ、あの強烈な塩味に郷愁を感じている人も少なくないのだ。これは別記事で述べよう)。塩加減。難しいよね、、、。

2025.08.16

コメント(0)

-

枝豆の宣伝販売〜塩加減が思いのほか難しいわけ。

山の日でもあった8月11日は、奈良県にある某大型店スーパーで、山形産の枝豆のデモ。メーカーより送り込まれた冷凍枝豆(既にゆがいてある)を流水解凍し、仕上げの塩を振った上で適量を試食カップに入れ、お客様に味をみていただく。ここで、気をつかうのが、この仕上げの塩の量。と言うのは、あくまで私の体験ではあるが、居酒屋やビアガーデンで提供される「枝豆」の感覚で塩を振ると、試食されたお客様からは、かなりの確率で「少し塩が効き過ぎてるんとちゃう?」の声が上がってくるのだ。そりゃそうだろう。ビールをはじめ、一般に酒のつまみにはチョイしょっぱいなと感じさせるものが合うことが多いものだ、、、唐揚げしかり、フライドポテトしかり、おかきしかり。この流れで、枝豆への塩も必然的にオーバー気味になっているはず。ただ、デモ場所は酒場ではない。プラス、試食される方は幅広い年齢層に及んでいる。お年寄りもいれば小さなお子様もおり、妊婦さんや特定の食品が食べられない人もいる。つまり、枝豆を「酒のつまみ」ととらえない人も食べにくるのが実際のところで、このような人にも一口で「美味しい。もっと食べたい」と思わせないと、売上は上がらない。そうなのよ。これだから、難しいのよ、枝豆の宣伝販売の塩加減は。今回は、一般的なスーパーやコンビニで市販されている冷凍枝豆数社の塩分をネット検索をかけて調べ、その中間の数値、0.8%をとった(ほとんどのメーカーの塩分は0.7〜0.9%)。枝豆は1さや5g。としたら、80さやで400g。0.8%の塩分は3.2g。結果は、大好評。就学前の子どもにまで「美味しい。美味しい」と笑顔を見せられ、大満足した。なお、スーパーの惣菜コーナーに置かれている枝豆は、少なくとも居酒屋やビアガーデンの枝豆に慣れた者にとってはパンチがないと感じるのではないか。もっとも、基本的にはそれでかまわないんだけれどね、食べてみて「塩が薄い」と思ったら自分で塩を足したらよいのだから。写真は、枝豆(Wikipedia)。

2025.08.15

コメント(0)

-

ペーパーレス

先週土曜日の現場は、兵庫県姫路市。京都から遠いのは遠いが、JR(新快速)一本で行けるため、電車とバスを乗り継がなくては着かない、例えば先々週日曜日の現場、大阪府箕面市森町地域に行くのよりは楽だよ。さて、誤配ネタを続けよう。我が家が23年前に京都に越してきてから、我が家とは違う宛名の郵便物が届いたことが3度ある。うち、1通はDMハガキだったが残り2通はそれぞれ年金事務所と税務署からの封書だったので、こちら2つのぶんは最寄りの郵便局に「誤って届いていましたよ」と持っていった。つまり、こと郵便に関する限り、誤配率は限りなく低い。いや、ほぼないと断言してもよいだろう。それでも、配達は人がやることだから、本当に本当にたまにはあるんだな。メール便や宅配はどうだろう?これまた我が家の体験でら、確率は郵便なみに低いが、誤配がないことはなかった。なお、登録派遣会社の1つは、スマホを持っている人には、日報も経費精算もWeb報告を認めている(レシートは写真で添付)。まあ、ここは業務指示書からしてWebでのファイルで、ぶっちゃけ、主に切手代やファクス代の節減が目的ながら、郵便事故への配慮もされているだろう。ペーパーレスが進行しているおりではあり、将来的には、ほとんどの派遣会社でこうなっていくのではないかな。

2025.08.05

コメント(0)

-

デモンストレーターの皆さん、業務報告書は必ず控えを! 誤配はないわけじゃない。

小売店などに来られたお客様の標準的な買い物ルート、すなわち動線から大きく外れた場所に加えてレジ横という、デモンストレーションにはまことに不利な立地で業務を遂行せざるをえなかった7月20日。それでも、自分なりにベストを尽くして仕事をしていたら「頑張っているな」と、応援のつもりで商品をお買い上げ下さった方々がいたおかげで、何とか業務報告書に売上数字が書ける状態となった。ところが、何たることよ!その報告書が届いていないと、仕事を割り振りする派遣会社から連絡があった、、、あれは連休明けの7月22日に確かにポストに入れたのに。一般に私たちデモンストレーターは、デモンストレーションの結果(試食試飲数や売上数の他、お客様の反応やいただいた商品へのご意見)を記した「日報」、そしてデモンストレーションを完遂させるに要した費用(現場までの交通費、試食品または試飲品を作成するために使った材料費、さらに電話代などの雑費)を計上した「経費精算書」の2種類の報告書が派遣会社に届いてはじめて、ギャラを受け取る資格を得る。ということは、報告書未着は収入にストレートに関係してくるということだ。私は、派遣会社に報告書を郵送する時は、日報も経費精算書も経費精算書に貼ったレシートもすべて、必ず写メールで控えをとっておくようにしている。報告書ばかりではない。ポストに投函した際、ポスト番号と投函時間がわかるよう、ポストの写真も撮っておく。今回のようなイレギュラー事態が発生した場合に備えてのことだ。郵便配達は人間がおこなうもの。となれば、確率は非常に少なくても、間違い=誤配があることは想定できる。誤配された家の住人が、はて、それをどうするか。「うちとは関係ない」と捨てたり、長らく留守をしていたりしたら???そんな場合でも、控えがあれば「証明」となりうる。例え、紙ではなく写真だったとしてもね。それはそれとして、どうしてこんなことがおこるのかしらと、まずは集配を管轄するN郵便局に電話をかけ(これが有料!)、投函したポストの番号とポストを写した写真に付記されていた投函時間を告げ、コレコレシカジカと説明する。N郵便局側は、報告書を受け取るはずの派遣会社がある区域の管轄郵便局、K郵便局に尋ねて下さいと言う(こちらも有料!)。K郵便局にも同じ内容を説明。すると「N郵便局に事故証明書を申請して下さい。無料で、責任を持って調べさせていただきます」。ただし、これは郵便物の流れを調べるだけ。普通郵便という性質上、中に入っている書類が金銭にともなうものであっても、それによって発生する損害を保証するものではないとのことだ。ま、そりゃ、そうだわな。本当に大切なものなら書留で出すのが、本来のスジだからね。ともあれ、デモンストレーターの皆さん、報告書は絶対に控えをとっておきましょう!写真は、花の蜜を吸うアゲハ蝶。夏の盛りならではの光景だね。

2025.08.01

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1