2025年09月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

時短勤務〜シニアの働き方は量より質

昨日の日曜日は、比較的に近場のスーパーで、フライ系お惣菜(作るのは店の担当者。こちらは商品をPRして販売するだけ)のデモ。勤務時間が通常の10時から18時までではなく、終了が2時間早い16時までの短縮だったこともあり、ぶっちゃけ、気分の上でも楽だった。しかも! である。実際は15時で商品を完売。予定より早く帰ることが出来た。こういう変則的と言うか、時短勤務は、デモンストレーターの世界でもちょくちょくある、、、10時から15時とか、12時から17時とか、13時から18時とか。理由は、ほとんどは店側の都合だけれど、たまにクライアント(メーカー)側の要望も。時短勤務は楽だよ。今回は通常と同じギャラだったけれど、大半は500円から1000円程度減給。1円でも多く稼がないといけない、例えば受験生などをかかえた家庭はともかく、老人世帯にはこの程度のマイナスでの時短勤務は万万歳なのではないか。体力的にも、自分なりのベスト・パーフォーマンスを発揮できる可能性が高いしね。「年をとると食べ物はいいものを少しだけでいい。すなわち、量より質なのだ」と、かつてその日の現場に駅から運んでくれたタクシー運転手が私に話してくれたが、このことは「食」を超えて労働スタイルにも言えることのようだ。

2025.09.29

コメント(0)

-

同じものなら安い方を〜節約の基本

昨日は、京都府内南部のスーパーで、冷凍ギョーザのデモ。デモ案件の内容からして、パクパク試食が出て、パクパク売れる。過去、何度か請け負った同案件のケースを見ても、そう信じて疑わなかった。ところが、試食も売上も、反応はどうも鈍い。いや、全く試食が出ないわけではなく、売上が悪いわけでもないんだけれど。昼過ぎ。あるお客さんが私に教えてくれた。「美味しいギョーザやなあ。でも、買うのは明日にするワ。明日、これ、セールやさかいにな。今日の〇〇円より△△円安くなりよる」えっ、そうなん?!驚く私に、お客さん、「同じもんなら、そら、50円、30円、10円、いや、5円1円でも安く手に入る方がええがな。それが、無駄金を使わんちゅうこっちゃ」なるほど!本来なら使わなくてもいいカネを使うことを金持ちほど嫌がると、何かの本で読んだが、それはそうだよなあ。そして、そのことが、真の意味での節約につながるのだろう。

2025.09.28

コメント(0)

-

70歳を過ぎても働く人たち

8月の終わり、整体師の夫が京都府内にある某所に出張治療に行き、帰りに用事があってとあるスーパーに寄った。いっときの流通業界における圧倒的なパワーは少し落ちたものの、まだまだ勢いがあり、全国的にもチェーン展開している有名な店である。そこで夫は愕然としたそうな。どうみても70代といった感じの人が、店のそこかしこで、たくさん働いていたからだ。駐車場での車の誘導、売場でのカート整理、店内の巡回警備、モップとバケツをかついでフロアを行き来する清掃員、、、その他。夫は「老人が働くのは社会参加だの規則正しい生活を守るためだの何の言っているけれど、本音はカネやと思う。年齢から推してあと10年から20年ほどしか生きへんのにまだ働かなあかんとは! いつから日本はこんな貧しい国になったんや」。確かに。もっとも、私は、彼らだって大半の人はそれなりに預貯金はあると思うのだ。でも、やがて動けなくなり頭も働かなくなる時が、生物である限りは誰しも来る。そうなった時、現在ではかつての時代のように子どもに頼る状況は望めなくなっており(子ども世代だって教育費だの住居費だの重税だの、暮らしていくのは大変なのだ)、そのことがわかっているからこそ親としてもなるべく子や孫に迷惑をかけたくない。ならば、カネはないよりあるに越したことはなく、働けるうちは働いて、、、となるのではないか。で、息抜きとして、たまに温泉や小旅行に行ったりお金のかからない趣味を楽しんだり孫と遊んだりしてね。こんな老人家庭。実は少なくないのでは?まあ、これは、経済面を含んだ介護問題でもあるんだけれどね。

2025.09.27

コメント(0)

-

誰かの犠牲になる「激安」は真の激安ではない

「激安スーパー」の記事を書いていて、連携で思い出したことがある。コロナ禍に陥った2000年より数年前の冬、乳業メーカーのA社が、酪農生産者が置かれた状況に理解を示し、牛乳をはじめとするA社の商品を「適正価格」として一斉に値上げしたのだ。もちろん、値上げの数ヶ月前からホームページでの告知などで、そこへいたった事情は詳細に説明してある。「値上げ」と言っても、実は生産者側にとっては利益が出るかどうかギリギリラインの微妙な価格。それでも、果たせるかな、A社の商品はたちまち売れなくなった。デモンストレーションしていた私たちも悲しくなるほど。目の前を行き交う消費者の皆さんは、「高いねー。こちらの安い方にしとくわ」と、値段が70円低いA社の競合社の商品に手を伸ばしていく。結果、しばらくすると、また元の小売価格(生産者は赤字)に戻ってしまった。乳製品ばかりではない。かつて、卵と並んで「物価の優等生」とされたもやしの生産業者が「せめて店の売場には40円で置いて欲しい」と悲痛な叫びをあげていたよね。このことは、やはり優等生な双璧である卵も同じだよ。いつぞや、卵が高くなって買えない現象が起き、騒がれたけれど、冷静に考えたら、今まで安すぎたのだ、、、ニワトリのエサ代や水代、鶏舎の維持費、労働する者に払う賃金、市場に輸送するための経費、、、もろもろを計算したら、卵があの値段で消費者に渡っていたことこそが、オカシイ。激安は激安でも、中間マージンのカットや店の棚に綺麗に並べるための人件費を省くための段ボール陳列などの結果による「激安」は大いに奨励。でも、生産者や運輸業者など、誰かの犠牲に成り立った上での「激安」は、いつかどこかで必ず歪みがくると思う。「安ければいい」この価格至上主義が、現在では浸透しずぎていない?消費者がそうである限り、そりゃ日本の牧畜業者や農業従事者の数は減り続けるわなあ。彼らにだって生活があるんだから。政府、生産者、流通業者、消費者。皆で真剣に考えないといけない時期にきているのではないかな。

2025.09.26

コメント(0)

-

納豆を見直そう。

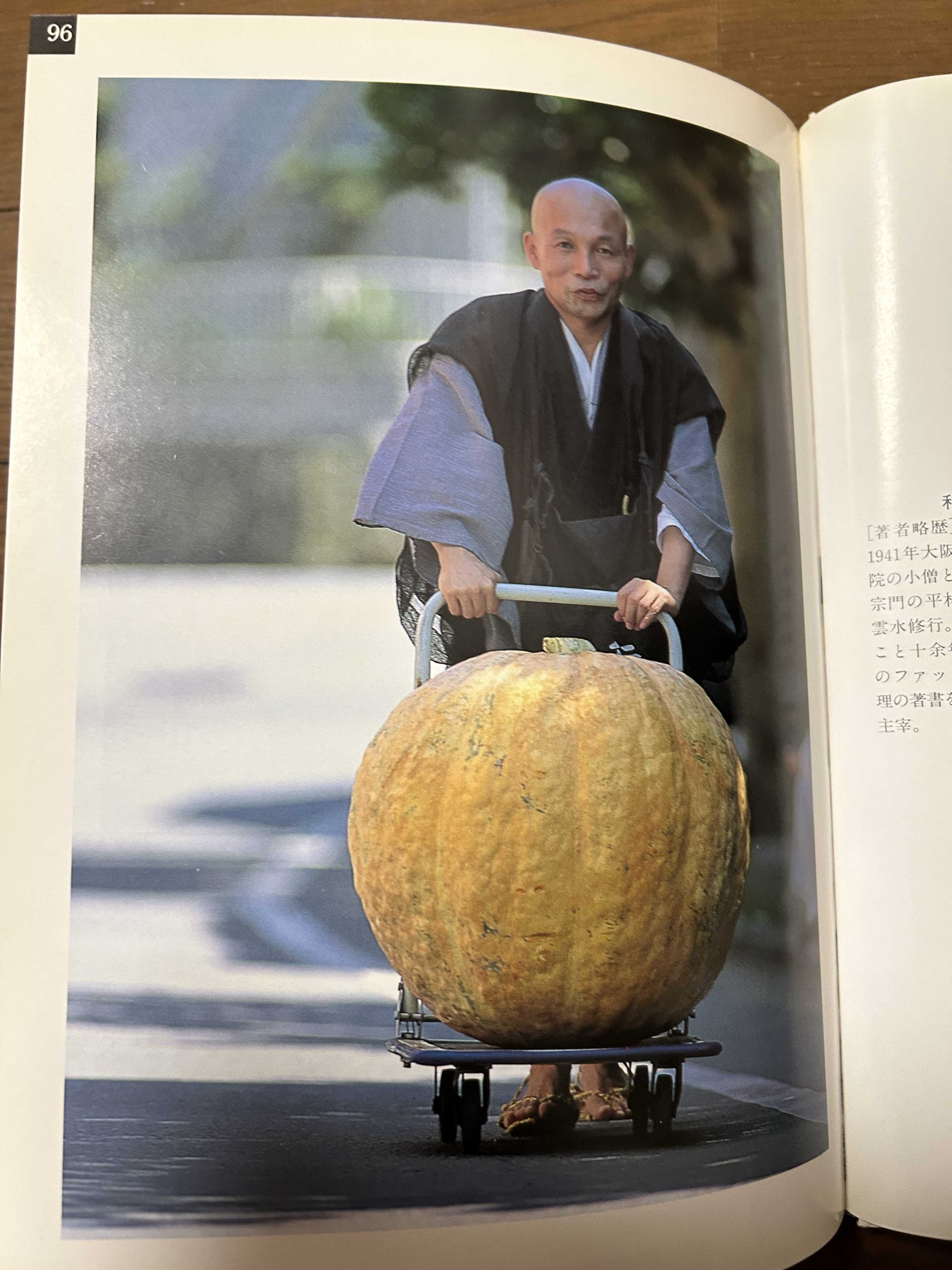

昨日は大阪市内のビジネス街で納豆のデモ。よく売れた。まあ、納豆はお手頃価格の上、身体によく、和洋中の料理に合う。つまり応用がきく。常備しておいて、ソンはない。しかし、昔はよくあったんだよね、納豆のデモ。それがなくなったのは、納豆業界がよくも悪くも飽和状態になった、すなわち納豆そのものはもちろん、その風味も栄養素も知れ渡り、変わり種系納豆も、その「変わり」が出尽くしたからだと思う(ホラ、わさび納豆だの、つゆだく納豆だの、梅納豆だの、いろいろなバージョンがあるやね)。デモをしていて、あらためて感じたけれど、物価高の折りではあり、我々はもっと納豆を食べたらよいのだ。特に成人病リスクが高い高年層は。高年層ばかりでない。若年層や子ども世代もだ。味的にも、納豆オムレツや納豆コロッケや納豆サンドイッチなどは小さな子どもにも好かれるよ。外国でも古くから納豆の価値は知られ(ファシストのヒトラーさえ注目していたと聞く)、アメリカや中国など、販売されている国も年毎に増えている。納豆は日本の誇り。今一度、見直しましょう。写真は、「禅味的納豆料理」を著した、故藤井宗哲氏(徳間書店刊の同名本から)。

2025.09.25

コメント(0)

-

激安スーパーに思う

世相を反映してか、激安スーパーの躍進がとどまるところを知らない。私たちデモンストレーターの仕事も、コロナ明けのここ1、2年、現場が激安スーパーというケース、増えたなあ、、、。激安スーパーは確かに安い。それでいて容量は多いから、育ち盛りの子どもが何人かいるとか、収入が低年金のみの世帯とかは、本当に助かるだろうね。ただね、我が家みたいな世帯(「老夫婦だけ」や「持病を持つ人がいる」など)には、全くそぐわないのよ。身体を作るのは主に食材だから、病気が悪化しないためにも、どうしても量より質の方にこだわってしまう。必然的に、なるべく無農薬(せいぜい減農薬)、無添加なものになる。でね、これらは確かに高いんだけれど、例えばホウレンソウなどは、ゆがくだけで美味しいんですよ。何もつけなくてもいいくらい。ま、せいぜい醤油、最大限でゴマか鰹節ですな。鶏肉も、平飼いで運動が足りているからなのか、肉がしまっているのにじゅうぶんな弾力があるため、いためて、味付けは塩胡椒オンリーでイケる。その昔、仕事で、ホウレンソウにしろ鶏肉にしろ、何やかにやの調味料を加えて試食に出したことを思えば、素材そのものは高くても、さあ、どちらがトクなんやろね?食品の素材自体がいいものは最低限の味付けでいい、ということは光熱費も浮くし、料理テクもさほどいらない。トータルでみると、そんなに割高ではないのかも。

2025.09.24

コメント(0)

-

最近、果物のデモンストレーションづいているんだが

明日と明後日は、京都府内にてアフリカ産の某フルーツのデモ。いずれの日のどちらかで、仕事帰りに現場近くにある電器店に寄り、取り置きしてもらっている商売道具の1つであるグリル鍋を買って帰る予定だ。それにしても、今年は果物のデモンストレーションが多い。2月のりんごに始まり、ブドウ、キウイフルーツ、バナナ、パイナップル、オレンジ、スイカ、その他。なのに、デモンストレーションを担当しているこちら自身は、物価高のために実生活では果物からすっかり遠ざかってしまっているのが現状。何とも皮肉なものだ(もっとも、猛暑が続いた折には、身体が要求して何度かスイカを買ったけれど、、、まあ、それくらいかしらね)。このことは、だが、低所得層の我が家に限ったことではない。ネット記事によると、物価上昇に賃金アップが追いつかない2025年、一般家庭が食費の中でどこを削っているかを調査したところNo. 1は果物だと出たそうじゃないの。まあ、ぶっちゃけた話、米とは違って、果物はなくても人間はじゅうぶん生きていけるからなー。家計にゆとりがなくなると、(摂取するのは)どうしても後回しになってしまいがちなところはあるだろう。ここいらの食物界なり栄養界なりでの果物の立ち位置は、お菓子のそれと非常に近似している。それでも、人は、本当は果物を食べたい。疲労回復、ストレス発散、リフレッシュ効果、気分転換など、理由はいろいろあろうが、1番は季節を感じる点にあると思う。春のいちご。初夏の桃。真夏のスイカ。初秋の梨。秋のりんごや柿。冬のみかん。それぞれが日本独自の風物詩と結びついており、ここいらのことも、特に私たちアラカン以上の世界では郷愁とあいまって、果物が求められる理由だと思う。こんなささやかな望みすらかなえられなくなった日本は、以前のブログ記事にも書いたが、やはり少しずつ沈んでいっているのだ。

2025.09.19

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1