PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 建造物・教会・墓地・墓石・遺物

修道院とか、建築とか、要塞とか載せたいものが出てきて時間かかってしまいました。

f^^*) ポリポリ

モンサンミッシェルは見所も多いから写真もたくさん載せたかったので結局分割しました。

次回も「モンサンミッシェル」です。

ついでにフランス王国の成り立ちも加えました。

フランク王国カロリング朝(Carolingiens)の末、神聖ローマ皇帝(在位:800年~814年)となった カール(Karl)大帝(742年~814年)の孫の代でフランク王国は東西フランク王国と中部フランク王国(後のイタリア王国)に分烈 する。

843年ヴェルダン条約によりルートヴィヒ1世の遺児が王国を3分割して相続するが、870年メルセン条約で中部フランク王国は割譲。それらは後のドイツ・フランス・イタリアの三国の原型となる。

しかし、割譲された王国も

西フランク王国では、ルイ5世(967年~987年)

987年を最後にカロリング朝の血統は途絶え断絶した。

987年を最後にカロリング朝の血統は途絶え断絶した。

ところで、話しは西フランク王国に戻る。

西フランク王国では5代目あたりから必ずしも王位はカロリング家の世襲ではなくなっている 。有力諸侯や聖職者の推薦で決められたらしいのだ。

それ故、西フランクでは諸侯の力が時に王より勝る事になったらしい。

ところで、話しは西フランク王国に戻る。

西フランク王国では5代目あたりから必ずしも王位はカロリング家の世襲ではなくなっている 。有力諸侯や聖職者の推薦で決められたらしいのだ。

それ故、西フランクでは諸侯の力が時に王より勝る事になったらしい。

前回、ノルマン人(ヴァイキング)の話しに触れたが。

「885年、ノルマンに定住した彼らはセーヌ川を遡り、直接パリに多勢で侵略に向かった。この時は3万人のノルマン人(ヴァイキング)が700艘の船でパリに襲来。」 と紹介。

リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

「885年、ノルマンに定住した彼らはセーヌ川を遡り、直接パリに多勢で侵略に向かった。この時は3万人のノルマン人(ヴァイキング)が700艘の船でパリに襲来。」 と紹介。

リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

当時のフランク王国はノルマン人がセーヌ川やロワール川の川口から侵略する事が増えて困っていた。

この時フランク側の防衛で活躍したのがロベール家(Robertiens)

のアンジュー伯、ロベール豪胆公(Robert le Fort)(830年頃~866年)だった。

そして次いでパリ伯となっていた ロベール家、長子のウード(Eudes)(852年以降~898年)(在位: 888年~898年)は885年のノルマン人のパリ襲撃でノルマン人を阻止し大活躍する

。

その パリ防衛の功績で、ウード(Eudes)は諸侯に推挙(すいきょ)されロベール家初の西フランク王国の王となった。

※ 因みに、ウードの次代王は、カロリンク朝のシャルル3世 (Charles III)(879年~929年)(在位:893年~922年)に戻っているが、シャルル3世がノルマン公国を公認(911年)した王である。

987年、これよりカペー朝(Capetian)(987年~1328年)の時代が始まるのである。

また、これを持って西フランク王国は終わりフランス王国が誕生したと見なされている。

ノルマン人(ヴァイキング)を撃退して活躍したロベール家はフランス王国の始祖となったのだ。

欧州史は、あちこちで歴史が絡んで来るので大変です。

でも、知っているのと知らないのとでは格段に面白さが違います

さて、写真は複数年、季節も混ざっていますので了解お願いします。

モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院と ラ・メルヴェイユ

フランク王国からフランス王国へ

ベネディクト会修道会 の招聘(しょうへい)

モンテ・カッシーノの ベネディクト会 修道院

ラ・メルヴェイユ(La Merveille)

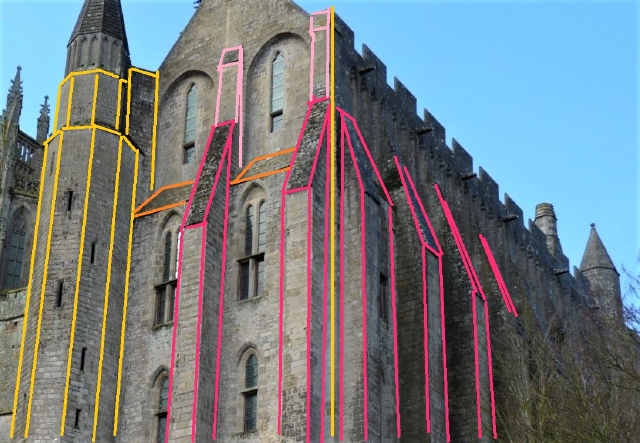

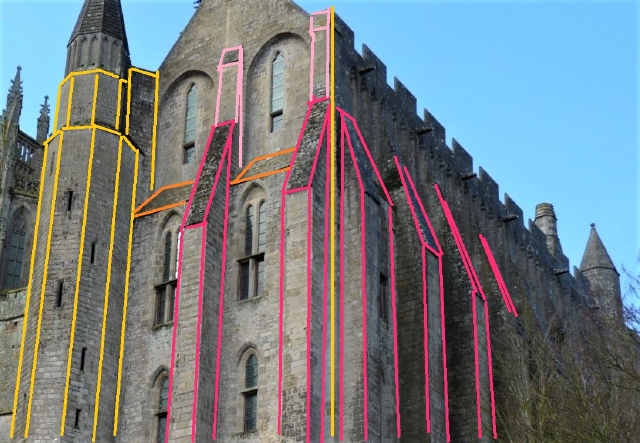

バットレス (Buttress)

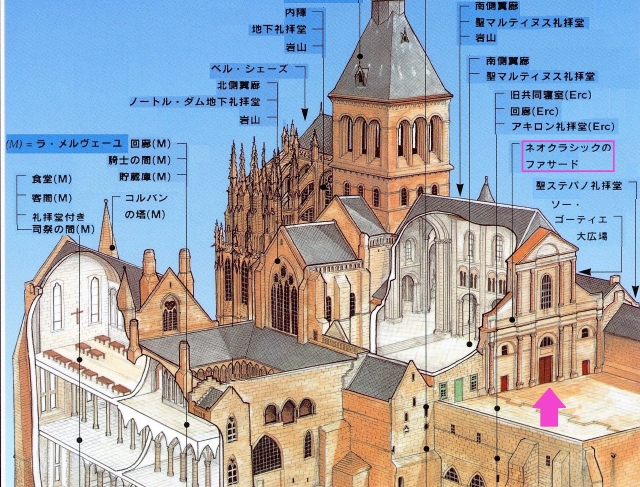

下は南西正面

ラ・メルヴェイユ(La Merveille)

バットレス (Buttress)

下は南西正面

角度の異なる教会を紹介

ベネディクト会修道会 の招聘(しょうへい)

ベネディクト会修道会(Benedictine Order)(ラテン語: Ordo Sancti Benedicti)

アヴランシュの司教オベール(Avranches Bishop Ober)(生年不明~720年)によって709年10月に開祖されたモン・トーンブ(墓の山)のモン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)はノルマンデイーとブルゴーニュのほぼ境界にあった。

933年統合されモン・サン・ミッシェルもノルマンディー領に入る。

しかし、 ヴァイキング(ノルマン人)の襲来が酷くなってきた頃、避難? アブランシュに置かれていた司教座がドル=ド=ブルターニュ (Dol-de-Bretagne)に移転 している。

それが原因?

モン・サン・ミッシェルの管理者(司教座)がブルターニュに移転したと言う事は、モン・サン・ミッシェルの管轄もブルターニュに移動してしまう?

危惧した? ノルマンディー公、リシャール1世(Richard I)(933年~996年)(在位:942年~996年)は

966年、ノルマンディーのサン・ワンドリル修道院とイタリアのモンテカッシーナからベネディクト会派の修道士を招いてモンサンミッシェルに修道院を設立させた 。

もともとノルマンディー建国当初より、歴代公はベネディクト会を擁護していた事もあったらしい。

ノルマン公国時代の首都があったファレーズ(Falaise)にあるリシャール1世(Richard I)像

ウィキメディアからですが、下をカットしました。

※ 3代目(在位:942年~996年)ノルマンディー公リシャール1世(933年~996年)はノルマンディー公国の統治に集中。

しかし、 ヴァイキング(ノルマン人)の襲来が酷くなってきた頃、避難? アブランシュに置かれていた司教座がドル=ド=ブルターニュ (Dol-de-Bretagne)に移転 している。

それが原因?

モン・サン・ミッシェルの管理者(司教座)がブルターニュに移転したと言う事は、モン・サン・ミッシェルの管轄もブルターニュに移動してしまう?

危惧した? ノルマンディー公、リシャール1世(Richard I)(933年~996年)(在位:942年~996年)は

966年、ノルマンディーのサン・ワンドリル修道院とイタリアのモンテカッシーナからベネディクト会派の修道士を招いてモンサンミッシェルに修道院を設立させた 。

もともとノルマンディー建国当初より、歴代公はベネディクト会を擁護していた事もあったらしい。

ノルマン公国時代の首都があったファレーズ(Falaise)にあるリシャール1世(Richard I)像

ウィキメディアからですが、下をカットしました。

※ 3代目(在位:942年~996年)ノルマンディー公リシャール1世(933年~996年)はノルマンディー公国の統治に集中。

内政の安定化とノルマン人同士のつながりを強化し西フランクで最も結束力のある国に成長させた

。

ベネディクト会を擁護していた方には見えませんね。まだヴァイキング感が抜けていないのですが・・。

もしかしたらキリスト教に改宗するにあたり、指導してもらっていたのかもしれませんね。修道士の役割はそもそもそう言うものだから・・。

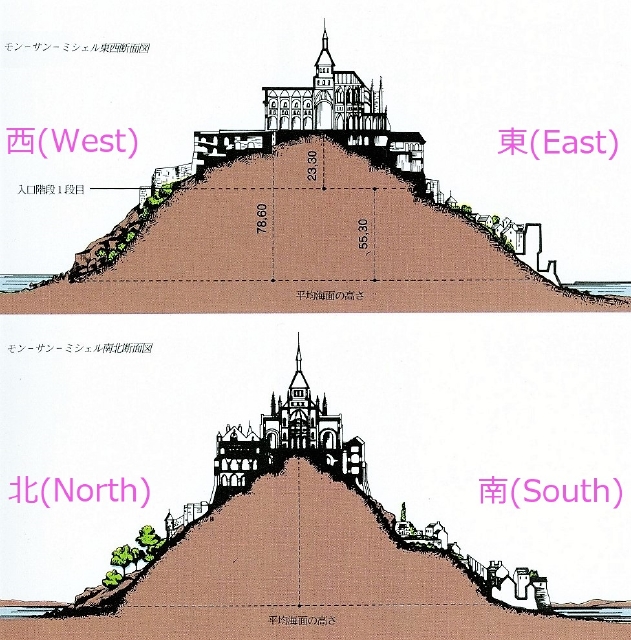

狭い岩山の上に建てると言う制約条件が、他と違う独自性を持った教会となっている。

つまり、通常なら横に増築される部屋が縦に積み重なる構造になっている。

聖堂の内陣は東に向いて立っている。

モンテ・カッシーノの ベネディクト会 修道院

モンテ・カッシーノの ベネディクト会 修道院

529年、モンテ・カッシーノ(Monte Cassino )の

異教の神殿跡にヌルシア(Nursia)の名門出身の

ベネディクトゥス(Benedictus) (480年頃~547年)は洗礼者ヨハネに捧げた修道院を建立。

530年頃、ベネディクトゥスは修道会則を定め共同で修道生活に入ったとされる。

※ 聖人に認定されてから聖ベネディクトゥス(St Benedictus)と呼ばれます。

※ 聖人に認定されてから聖ベネディクトゥス(St Benedictus)と呼ばれます。

聖ベネディクトゥスの戒律(Rule of Saint Benedict)は、全部で73章からなる修道院生活の規律が示されたもの で540年頃に書かれた物と推測されている。

中身は修道僧の規律となる生活に関する規範とクリストセントリックな生活(Christocentric life)を送る為の精神論だったとされる。

多くは修道院と言うコミュニティーの中で謙虚に従順に在る方法や、修道院の管理に関する項目もあったが、食事の質や分量にまで言及されている。

ざっと73規約を見たが、道徳に加え、かなり細かい行動内容にまで言及されている。学校の校則に近いものがある

それは後に 西ヨーロッパ中の修道会へ広がり中世ヨーロッパの修道制度の基本とされ導入されている。

しかし、実 際の全容は解っていない。

実は、聖ベネデイクトゥスの死後、581年頃、モンテ・カッシーノはロンゴバルト人(Longobardi)により破壊されその原本が失われているのだ。僧院が再建されるのは718年。

※ 表に出たのは難を逃れたベネィクト会の修道士から聞いた話しを 後に教皇(Gregorius I)となる聖アンドレアスの修道士グレゴリウス(Gregorius)(540年? ~604年)が著した事から広まったとされる。

当時の聖ベネディクトゥスとベネディクト会が実際にどのような活動をしていたのかは定かで無いが、 僧侶たちは毎日8時間祈り、8時間眠り、8時間肉体労働、神聖な読書、慈善活動に費やしていたとされる 。

聖ベネデイクトゥスが修道院を開いた頃は、西ローマ帝国が無くなり、イタリア半島がロンゴバルト人に浸食され始めた頃である。

東ローマ帝国の力はまだ多少あったが、 欧州は絶えず異民族の侵略にさらされよりいっそう暗黒の時代を迎える事になる。

多くは修道院と言うコミュニティーの中で謙虚に従順に在る方法や、修道院の管理に関する項目もあったが、食事の質や分量にまで言及されている。

ざっと73規約を見たが、道徳に加え、かなり細かい行動内容にまで言及されている。学校の校則に近いものがある

それは後に 西ヨーロッパ中の修道会へ広がり中世ヨーロッパの修道制度の基本とされ導入されている。

聖ベネディクトゥスが

欧州修道会の父と呼ばれるのはそれ故である

。

※ 聖ベネディクトゥスは正教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会でも聖人とされている。

しかし、実 際の全容は解っていない。

実は、聖ベネデイクトゥスの死後、581年頃、モンテ・カッシーノはロンゴバルト人(Longobardi)により破壊されその原本が失われているのだ。僧院が再建されるのは718年。

※ 表に出たのは難を逃れたベネィクト会の修道士から聞いた話しを 後に教皇(Gregorius I)となる聖アンドレアスの修道士グレゴリウス(Gregorius)(540年? ~604年)が著した事から広まったとされる。

当時の聖ベネディクトゥスとベネディクト会が実際にどのような活動をしていたのかは定かで無いが、 僧侶たちは毎日8時間祈り、8時間眠り、8時間肉体労働、神聖な読書、慈善活動に費やしていたとされる 。

聖ベネデイクトゥスが修道院を開いた頃は、西ローマ帝国が無くなり、イタリア半島がロンゴバルト人に浸食され始めた頃である。

東ローマ帝国の力はまだ多少あったが、 欧州は絶えず異民族の侵略にさらされよりいっそう暗黒の時代を迎える事になる。

そんな中で修道士の活躍はより必要とされた。

ベネディクト会では 指導できる修道士の育成を積極的に行い各地に派遣もした。

教師養成所のような所でもあったわけです。

※ ベネディクト会(Ordo Sancti Benedicti)の修道院については以前ヴァッハウ渓谷 (Wachau) のメルク修道院でも紹介しています。

「聖ベネディクトゥスがめざしたもの」について書いています。ベネディクト会では 指導できる修道士の育成を積極的に行い各地に派遣もした。

教師養成所のような所でもあったわけです。

※ ベネディクト会(Ordo Sancti Benedicti)の修道院については以前ヴァッハウ渓谷 (Wachau) のメルク修道院でも紹介しています。

リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 4 (メルク修道院教会)

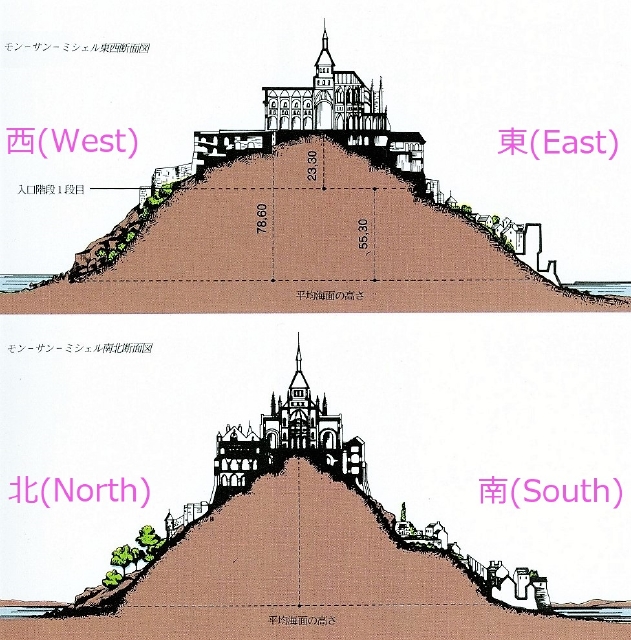

下の写真、右の塔付きの建物がメルヴェイユ(La Merveille)の一部。

塔はコルバンの塔。位置は北東のコーナー

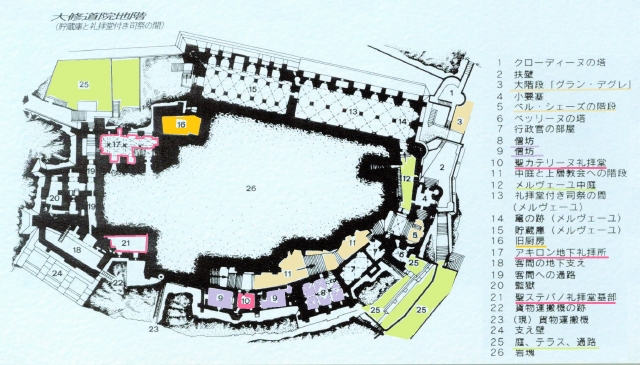

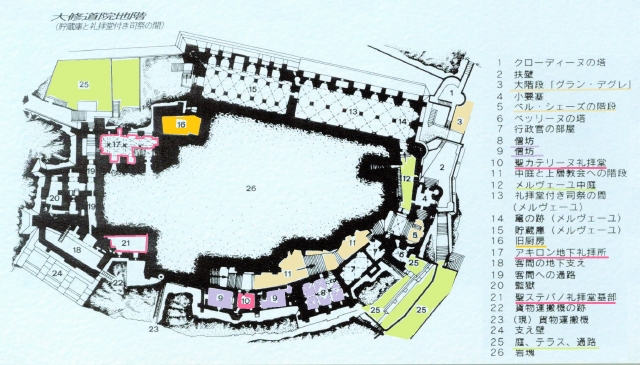

モン・サン・ミッシェル(Mont Saint Michel)地図

下は現地で購入したゴールデンブックシリーズの案内本の絵図から。

メルヴェイユ(La Merveille)の建物は北側。

ブルーは参道のメイン・ルートを 示した。(土産物やレストランの中店通り)

※ 参道の途中あちこち山頂の教会堂を目指す階段も存在する。

中世の修道院の役割

初期の修道院はキリストの禁欲思想に由来するものだったらしい。それは己自身を高める精神の修行が目的

であった?

しかし、中世中葉、ベネデイクトゥス以降の修道院は時勢により目的が違ってきた。

彼らは己の精神修行よりもまずやらなければならない仕事ががたくさんあったからだ。

荒廃した世の中の立て直しである。

特に彼 らは辺境地におもむき宣教よりも先に衣食住の復興や文化の復興もしなければならなかった

からだ。

輝かしいローマ帝国の文化はいつしか蛮族により荒らされていた。ローマ水道も破壊され、修復もままならず使用できなくなっていた。衛生的な水さえも手にいれられなくなり、文化度は所により原始生活にまで落ちていた所もあったらしい。

辺境地に向かった修道士は大地を耕し、失われた文明を取り戻すべく活動を始めた。

彼らの仕事には失われた書物の写本もあったが、とにかくギリシャ、ローマの古典、哲学や芸術、薬学や神学書の保存と研究と共に修道士はそれらを伝えるべく、学校や図書館を作り文化の向上に力を入れた。

彼ら修道士は村落の立て直しなどにも貢献し、農作物を育てる事なども指導していたと思われる。

農作物も修道院では必要で在るし、聖祭の為のワイン造りは必要不可欠。彼らはその技術も当然持っていたからだ。

彼らはそうした人々に寄り添いながら福音を述べ伝え、宣教活動もした 。

彼らはそうした人々に寄り添いながら福音を述べ伝え、宣教活動もした 。

命を落とす事も多々あったであろう。

殉教(じゅんきょう)と言うワードはまさにこの頃から再び増えて行ったと思われる。

殉教(じゅんきょう)と言うワードはまさにこの頃から再び増えて行ったと思われる。

一つ気になるのは、庶民の識字率の低さである。彼らは読み書きは教えなかったのだろうか?

もっとも、貴族の婦人でも中世半ばまで文字を読めない人はあたりまえにいたらしい。

※ 識字率について以前書いています。

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠

リンク ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)

※ 識字率について以前書いています。

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 4 南翼のバラ窓と茨(いばら)の冠

リンク ブルージュ(Brugge) 5 (ブルグ広場 1)

メルクやザルツブルグの修道院で、彼らが写本していたのはラテン語の書物。大学など高学歴の人材育成に力が入れられていた?

しかし ベネディクトゥスは高い学問を学びながら敢えてそれらを放棄させている。

「学在る無知の教え 」だそうだ。

高い学問を一度は体験し、それらを軽んじる事は無いが、神の王国の前にそれらは必要無い。敢えてそれらを棄て、超越した世界に身を置く事を修行とした?

それは高い学問を身に付ける事で悪徳の道に迷い、かえって身を滅ぼす者をたくさん見て来たベネディクトゥスの経験から来ているらしい。

しかし ベネディクトゥスは高い学問を学びながら敢えてそれらを放棄させている。

「学在る無知の教え 」だそうだ。

高い学問を一度は体験し、それらを軽んじる事は無いが、神の王国の前にそれらは必要無い。敢えてそれらを棄て、超越した世界に身を置く事を修行とした?

それは高い学問を身に付ける事で悪徳の道に迷い、かえって身を滅ぼす者をたくさん見て来たベネディクトゥスの経験から来ているらしい。

手前の建物がメルヴェイユ(La Merveille)呼ばれた建築。

ネオクラシックのファサード?

一見ロマネスク風建築なのですが・・。聖堂の入口でもある。

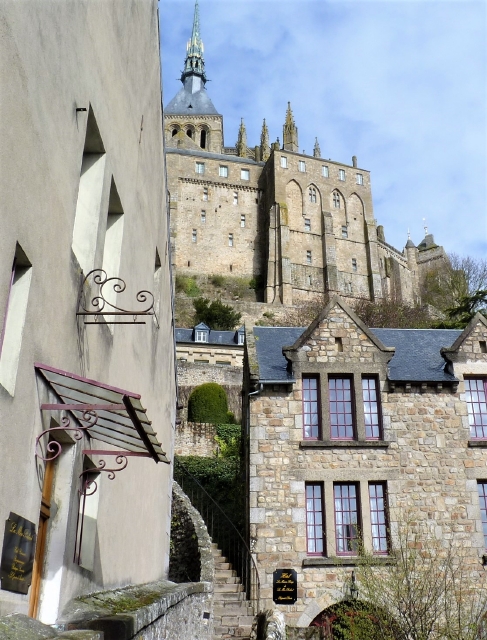

下は現地で購入したゴールデンブックシリーズの案内本の絵図ですが、をさらに解説を寄せて編集しています。

左手前(北面)ゴシック3層構造のゴシック建築の部分であるが、全てひっくるめてラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる。

ラ・メルヴェイユ(La Merveille)

意味は必ず「驚異」とされているが、何? と思われるだう。

ラ・メルヴェイユ(La Merveille)は不思議とも訳される。

本意は

それは ゴシックを越えた? 建築技術に加え、まるで空中庭園のような屋上の回廊のある美しい中庭の存在だ。

メルヴェイユ(La Merveille)は北側に位置するのでモンサンミッシェル全景の写真撮影ができない。

下は世界遺産の本から持ってきました。

再び上層階に上がる大階段のある東面から

3層構造の建物なのに一見、控えめなバットレス (Buttress)だけで支えられている。

下は補強となるバットレス (Buttress)の部分を色を付けて見た。

一見垂直に見えて、実は非常に巧みに組み合わされた控え壁の構造となっている。

それは北面サイドを見れば尚さら驚ろく。

バットレス (Buttress)

15世紀と言う時代である。ゴシック様式でこれだけ高い建物で垂直性を物つ壁はなかなか見ない。

石積みだけの壁は高くなればなるほど下方に重荷が来るので壁は外に湾曲にたわむ のだ。

それは天井にヴォールト構造が取り入れられるようになるとなおさら壁への負荷は増した。

※ ヴォールトは次回説明します。

だから 壁が外に破れるように崩壊するのを防ぐ為に柱なり壁なりで押さえ込む構造で補強される。

それがいわゆるバットレス (Buttress)と言う建築構造だ。

因みにモンサンミッシェルでも聖堂部を支えるバットレスはまた異なる。

フライング・バットレス(flying buttress)と言う飛梁(とびばり)構造になっている。

フランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)の部分

それはノートルダム教会の聖堂だと確認しやすい。あそこは側廊の壁面もフライング・バットレスだらけなので。

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓

因みにフランス語で「支え棒」の事を「アルク・ブータン(Arc-boutant)」と呼ぶらしくフランスの教会案内ではアルク・ブータンと説明されるかもしれない。

それにしてもモンサンミッシェルのバットレス (Buttress)は奧が深い。

計算され尽くし、かつ機能美さえも備わっている。

最もモンサンミッシェルの場合、平地の建物とは異なり、裏側が岩盤により補強されている。1階の半分が岩盤なので可能だったのか?

下は2階から3階の部。

随所に見られる補強の構造に興味が湧く。

3階のアーチは今はガラス? がはめ込まれている。危険だからでしょうね。

227本の石柱で支えられた回廊式の美しい方形の庭園になっている。完成は1228年。

聖堂より古い。

回廊式中庭からの修道士の食堂 食堂は次回に

アーチの向こうに広がる海原(うなばら)。

見下ろすと目がまわりそうな高所で、空中庭園を想像?

皆が感嘆したからラ・メルヴェイユ(La Merveille)驚異なのか? 不思議なのか?

「驚異中の驚異」とも伝えられる。

聖堂の翼廊の窓ですね。

写真と解説を以前より増やした為に次回もモンサンミッシェル」です。

なかなか写真のセレクトにも時間がかかり、また図解資料の着色などつまらない所で時間食っています。

1週間程度で出せる予定です。

緊急事態宣言5月31日まで延長されるようで、なかなか世の中が落ち着かないですね。

とは言え、昨年に比べれば通常生活に近いかも・・。旅行は行けないけど・・。

昨年から延期されていた姪の式が近づいています。

ドレスを買いにデパートに行きたいが、デパートもドレス類は売れないので昨今はそう言う系は縮小されているそうです。

でも来週こそ買い物に出かけなければ・・。ネットで失敗したので・・。

飲食系だけでなく、そう言うイベント産業の人達も大変ですね。

コロナ騒ぎに終息宣言が出されたとしても、完全にコロナ以前の世の中に戻る事は無い気がします。

産業も形態も確実に変わって来る事でしょう。

また、ネットが増えた昨今ですが、ネットではダメな分野は存在する。とは言え、今までと同じ事をしている企業はダメかも。

コロナ後の新しい世界に生きる為に、誰もが進化しなければ。

back number

リンク モンサンミッシェル 1 自然に囲まれた要塞

リンク モンサンミッシェル 2 トーンブの歴史と大天使ミカエル

リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院と ラ・メルヴェイユ

リンク モンサンミッシェル 5 山上の聖堂と修道院内部

トーンブの岩を崩す事なく教会堂は岩を覆うように増築され建設された。

何しろ、そこは古来より神聖な岩山であったからだ。

モンサンミッシェルの勢力の拡大と共に岩山の教会は拡大していく 。

最初の大きな聖堂の着工は1017年。1144年完成。重々しいノルマンディー・ロマネスク様式だったそうだが、クリプト(crypt)の強度の問題か? 15世紀には ひび割れが生じ危険な状態に。

しかた無く聖堂の前部を取り壊しテラスにした。

下は3層の一番下段。半分は岩山だ。

聖堂の内陣も一部壊し、クリプトをしっかり造ってから造り変えるに至った。1446年から1521年。

新しくできた聖堂の内陣はフランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)。

フランボワイヤンは「燃えるような」と訳されるが、「火炎のような」華麗にして華美な装飾スタイルである。

いろんな時代がミックスされています。

聖堂は次回に

後陣と聖堂の向こうには、3層構造の建物が絶壁に垂直にそそり立つように建てられた。

これがラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる建物だ。

上の図のラ・メルヴェイユの1階には礼拝堂付き司祭の間と貯蔵庫が置かれた。

モンサンミッシェルの勢力の拡大と共に岩山の教会は拡大していく 。

最初の大きな聖堂の着工は1017年。1144年完成。重々しいノルマンディー・ロマネスク様式だったそうだが、クリプト(crypt)の強度の問題か? 15世紀には ひび割れが生じ危険な状態に。

しかた無く聖堂の前部を取り壊しテラスにした。

下は3層の一番下段。半分は岩山だ。

聖堂の内陣も一部壊し、クリプトをしっかり造ってから造り変えるに至った。1446年から1521年。

新しくできた聖堂の内陣はフランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)。

フランボワイヤンは「燃えるような」と訳されるが、「火炎のような」華麗にして華美な装飾スタイルである。

いろんな時代がミックスされています。

聖堂は次回に

後陣と聖堂の向こうには、3層構造の建物が絶壁に垂直にそそり立つように建てられた。

これがラ・メルヴェイユ(La Merveille)と呼ばれる建物だ。

上の図のラ・メルヴェイユの1階には礼拝堂付き司祭の間と貯蔵庫が置かれた。

※ 司祭の間は巡礼者への施しも行われていた。

2階、客間(貴賓室)と騎士の間。

3階、広い食堂と回廊付きの中庭。

※ 中庭からの眺めが驚嘆に値する絶景となっている。

2階、客間(貴賓室)と騎士の間。

3階、広い食堂と回廊付きの中庭。

※ 中庭からの眺めが驚嘆に値する絶景となっている。

再び上層階に上がる大階段のある東面から

3層構造の建物なのに一見、控えめなバットレス (Buttress)だけで支えられている。

下は補強となるバットレス (Buttress)の部分を色を付けて見た。

一見垂直に見えて、実は非常に巧みに組み合わされた控え壁の構造となっている。

それは北面サイドを見れば尚さら驚ろく。

バットレス (Buttress)

15世紀と言う時代である。ゴシック様式でこれだけ高い建物で垂直性を物つ壁はなかなか見ない。

石積みだけの壁は高くなればなるほど下方に重荷が来るので壁は外に湾曲にたわむ のだ。

それは天井にヴォールト構造が取り入れられるようになるとなおさら壁への負荷は増した。

※ ヴォールトは次回説明します。

だから 壁が外に破れるように崩壊するのを防ぐ為に柱なり壁なりで押さえ込む構造で補強される。

それがいわゆるバットレス (Buttress)と言う建築構造だ。

因みにモンサンミッシェルでも聖堂部を支えるバットレスはまた異なる。

フライング・バットレス(flying buttress)と言う飛梁(とびばり)構造になっている。

フランボワイヤン・ゴシック様式(flamboyant Gothic style)の部分

それはノートルダム教会の聖堂だと確認しやすい。あそこは側廊の壁面もフライング・バットレスだらけなので。

リンク ノートルダム大聖堂の悲劇 3 外周と北翼のバラ窓

因みにフランス語で「支え棒」の事を「アルク・ブータン(Arc-boutant)」と呼ぶらしくフランスの教会案内ではアルク・ブータンと説明されるかもしれない。

それにしてもモンサンミッシェルのバットレス (Buttress)は奧が深い。

計算され尽くし、かつ機能美さえも備わっている。

最もモンサンミッシェルの場合、平地の建物とは異なり、裏側が岩盤により補強されている。1階の半分が岩盤なので可能だったのか?

下は2階から3階の部。

随所に見られる補強の構造に興味が湧く。

3階のアーチは今はガラス? がはめ込まれている。危険だからでしょうね。

227本の石柱で支えられた回廊式の美しい方形の庭園になっている。完成は1228年。

聖堂より古い。

回廊式中庭からの修道士の食堂 食堂は次回に

アーチの向こうに広がる海原(うなばら)。

見下ろすと目がまわりそうな高所で、空中庭園を想像?

皆が感嘆したからラ・メルヴェイユ(La Merveille)驚異なのか? 不思議なのか?

「驚異中の驚異」とも伝えられる。

聖堂の翼廊の窓ですね。

写真と解説を以前より増やした為に次回もモンサンミッシェル」です。

なかなか写真のセレクトにも時間がかかり、また図解資料の着色などつまらない所で時間食っています。

1週間程度で出せる予定です。

緊急事態宣言5月31日まで延長されるようで、なかなか世の中が落ち着かないですね。

とは言え、昨年に比べれば通常生活に近いかも・・。旅行は行けないけど・・。

昨年から延期されていた姪の式が近づいています。

ドレスを買いにデパートに行きたいが、デパートもドレス類は売れないので昨今はそう言う系は縮小されているそうです。

でも来週こそ買い物に出かけなければ・・。ネットで失敗したので・・。

飲食系だけでなく、そう言うイベント産業の人達も大変ですね。

コロナ騒ぎに終息宣言が出されたとしても、完全にコロナ以前の世の中に戻る事は無い気がします。

産業も形態も確実に変わって来る事でしょう。

また、ネットが増えた昨今ですが、ネットではダメな分野は存在する。とは言え、今までと同じ事をしている企業はダメかも。

コロナ後の新しい世界に生きる為に、誰もが進化しなければ。

back number

リンク モンサンミッシェル 1 自然に囲まれた要塞

リンク モンサンミッシェル 2 トーンブの歴史と大天使ミカエル

リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

モンサンミッシェル 4 ベネディクト会派の修道院と ラ・メルヴェイユ

リンク モンサンミッシェル 5 山上の聖堂と修道院内部

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[建造物・教会・墓地・墓石・遺物] カテゴリの最新記事

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.