PR

Keyword Search

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

![]() 「 聖ベネディクトゥスがめざしたもの」再度書き換えさせていただきました。

「 聖ベネディクトゥスがめざしたもの」再度書き換えさせていただきました。

この修道院は私が今まで見てきた修道院の中で一番華やかです。

外装こそ少しチープに思えるバロック様式ですが、教会内部の贅を尽くした装飾や教会の聖具のお宝とも言える装飾性の高さには驚かされました ![]()

ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 3 (メルクの十字架)

メルク修道院(Stift Melk)

メルクの十字架(The Melk Cross)

失われたマウリティウスの槍の謎

聖ベネディクトゥスがめざしたもの

メルクのベネディクト会の全盛は17世紀末のバロック時代。

修道院をバロック様式で建設を指揮したのは1700年に当時30歳で修道院長に就任したベルトルド・ディートマイヤー(Berthold Dietmayr

)(1670年~1739年)。

建築士はヤコブ・プランタウアー。1702年に礎石。教会の内装には最高の芸術家をそろえたそうです。

当時、国内の高位聖職者の中でも、メルクの院長の地位はかなり高かったらしい・・

。

オーストリアの近代的歴史学の起点になる・・と言われる程、ここの芸術性は高くベルトルド・ディートマイヤーのこだわりのもと、教会聖具なども極まったハイレベルな逸品が産み出されたようです。

特にバロック時代に高まったと言う聖遺物崇拝のせいでしょうか? 司教様? あるいは聖人? の遺骸を装飾として飾り立てた祭壇が並んでいて、ちょっと驚きでした。

メルクの十字架(The Melk Cross)

バーベンベルク家のアダルベルト伯(1018年~1055年)がメルクにもたらしたと言うキリスト磔刑の時の十字架木片。

それに大公ルドルフ4世(Rudolf IV)が1362年にフレームを作らせたらしい。

(しかし、その年はこの十字架が2度目の盗難に遭った年。何か因果関係でもあるのかな?)

選帝侯時代には、こうした格のあるお宝が地位の証明や名誉になったと言

う。

メルク修道院はメルクの十字架、そして失われたマウリティウスの槍と聖人達の墓所としても選ばれ、オーストリア公やハプスブルグ家からも留意される特別な場所として存在していた場所だった

そうだ。

ところで十字架の木片は、以前ウイーンの王宮宝物館で紹介した「

皇帝の十字架(Imperial Cross)」にもありましたが、気になったのは失われたマウリティウスの槍。

もしかして、同じくウィーンの宝物館で紹介した金の衣をまとった聖槍がそうだったんじゃないの? と言う気がしてきました ![]()

照明の関係で色が少し違いますが・・。

表面・・・4福音書記の印が人の姿に逆アレンジされている。

失われたマウリティウスの槍の謎

実はこの十字架は度々盗難にあっているそうです。 記録では1362年に2度目の盗難に遭う

。

犯

人はすぐに解り、追って途中ヤンウェルリングの教会で祭壇に隠されている十字架を見つけ無事に戻されたようですが、 当初、犯人はプラハに行きカール4世(Karl IV)にこれを売る予定だった

そうです。(メルク修道院の資料本より)

犯人はすぐに死刑になったそうですが、 もしかしたら犯人はこの時にマウリティウスの槍も盗んだのではないか? そして槍はカール4世(Karl IV)の元に渡ったのではないか?

と言う疑惑が浮かびました。

なぜなら、2014年12月「聖槍(Heilige Lanze)(Holy Lance)」で、ウイーンの聖槍の謎を紹介していますが、本来マウリティウスの槍だったものをロンギヌスの槍に仕上げた本人がカール4世(Karl IV)(Karl IV)と思われるからです。

たまたま同時期に扱かったので気が付いた訳ですが、 カール4世(Karl IV)は盗難品と解ると不味いので、素性を隠す意味で黄金のカバーを取り付け「主の槍と釘」と刻印し別物に仕上げたのではないか?

・・と、考 えるに至った次第です。

(@_@)(@_@)(@_@)(@_@)(@_@)

因みにカール4世はルドルフ4世の義理父だそうです。

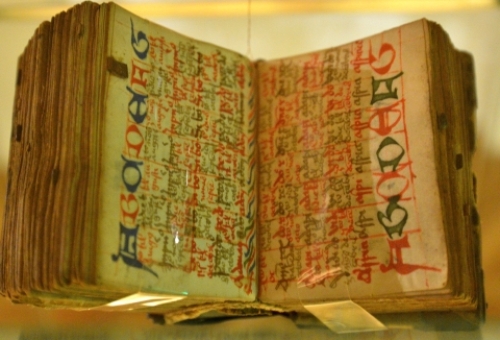

12世紀のローマン十字架

大理石の間を抜けるとテラスに出られる。

テラスからのメルクの街

右に流れるのがメルク川

図書室

図書室内は撮影禁止でしたが、知らずに撮影してしまった1枚のみ載

せました。下は全て図書です。

ここには 1800の手書き本が収納されていて、古い物は9世紀に遡る

そうです。

しかも神学文献だけでなく、 最古のドイツ語による文学作品や、数々の写本に古版の図書が10万冊を越

え、そのうち16000点が図書室にあるそうです。

ベネデイクト会派の修道院では、勉学は最重要の課題。修道士達は祈りと収蔵されている多くの本を読み勉強していました。

その蔵書がここにある事でメルクは文化的にも高い位置にいた事は間違いありません

。

修道院の館から教会に至る螺旋階段

聖ベネディクトゥスがめざしたもの

西欧修道制の父と言われた 聖ベネデイクトゥス(Benedictus)(480年頃~547年)はローマ帝国が崩壊し荒廃した世の混沌の中(暗黒の時代)で福音を述べ、大地を耕し、破壊され、葬られた文明を取り戻すべく修道士を育てた

。

彼らの仕事は古典哲学、芸術、薬学、神学書の保存と研究。それに伴う学校や図書館の建設

だったとされる。

聖ベネデイクトゥスの戒律は73章からなる。

「清貧」「従順」「貞潔」を遵守し、「定住」の誓願をたて、修道院においてキリスト教徒としての規律正しい共同生活を送りながら、祈りと市民の為に労働にいそしむ。

修道士のあるべき姿の基本が記されている。

「 戒律」と訳すよりは「教則」と言う方が近いかもしれない

。

荒廃した中世社会を立て直すべく、ベネデイクトゥスはたくさんの修道士を育て社会に放った。

修道士には、まずは読み書き。そして本を読み学ぶ事を奨励。

暗黒の時代にまず、教える者を育てる必要があったから、初期のベネディクトゥスの修道会は、

その為の教育機関として存在していたと言える。

彼らは失われた書物の写本もしたが、大多数は荒廃した村落の立て直しに回されたのではないか? と思われる。

何しろ、西ローマ帝国が消え、ローマ兵がいなくなってからの西欧州は蛮族(イスラム海賊やロンゴバルト人など)の侵入と略奪がありローマの街でさえ、ひどい有様だった。

※ 当時の社会状況は以下のへんで書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク モンサンミッシェル 3 インド・ヨーロッパ語族のノルマン人

ベネディクトゥスは、彼ら市民の生活や教育はもとより村落の立て直しをまず優先したと思われる。

※ 場所により文明は完全に消えて原始生活していた所もあったらしい。

それ自体は教会の文化活動ですが、当時のそれは文化活動にくくるには、遙かに超えていた活動であったと思われる。

また、修道士達は自由時間には聖書を読むだけで無く、天文や、薬学などあらゆる書物を読み知識を磨く事も求められていた・

・。

そうする事で物を多方面から考察する事ができる。と言う事でしょう。たぶん。

また、 修道士が守る事として、清貧と貞潔、祈り、写本

もあります。

特にベネディクト会の「清貧(せいひん)」は有名ですが、同時に「貞潔(ていけつ)」である事は修道士としての絶対条件です。

「 祈り」は神の僕としての義務

だそうです。

これに関しては、信者でないのでわかりませんが、祈りと言う時間の中で日々を反省し、心を保ち、あるいはリセットさせて前に進む? そんな効果もあったのではないでしょうか?

「 労働」は、社会への貢献活動

です。

平和な現在では修道士の労働とは何? と思うかもしれませんが、 ベネデイクトゥスが当時修道会を立ち上げたのは荒廃した社会の立て直しが目的。

※ メルクのような上位の修道院では写本も重要な仕事。かつての本(古代ローマやギリシャ由来の書物など)は蛮族の侵略によりほとんど失われていたので、彼らはそれら残された良書を写本して各地に送った。メルクの蔵書は有名だったらしい。

修道士の活動は、未開の地に迫って行く。

布教と言う目的もあるから当然言語も通じない野蛮な世界の中で彼らのほとんどは活動した。

彼らは未開の地で師となり、畑を無から耕し、食物を育てる事。人らしい生活を教える事から入った者もいただろう。「読み書きを教える」は次の段階でしょう。

彼らが受け入れられる前に殉教(じゅんきょう)者も多く出した事だろう。

誰かが殉教すれば、また次の修道士が派遣された。

だからベネデイクトゥスの立ち上げた修道会は、 それ以前の個人の修行を目的とした

陰修士(いんしゅうし)とは全く別物です。

彼らは社会の為に貢献する活動化のような存在?

蛮族に侵略され、荒廃した中世の社会を一から作り直さなければならなかったから

彼らは修道士であると同時に師となるべく育てられた。

中世の ベネディクトゥスが創設した当時の修道会はそんな師となる修道士を育てる為の学校だった

と言える。

彼らの生活に関する基本は、後々創設される他の宗派の修道会でも模範にされる。

暗黒の中世の未来に大いに貢献した会派だったのです。

メルクでは特に多くのラテン語の書物を翻訳したり、写本が行われていた。

ところで、 社会が平穏になり始めると当然修道会や教会の役割も変化を余儀なくされる

。

特に安定しだす中世、「神に近い」教会や修道院には特別な特権が与えられるのてです。

王や貴族からの寄進、税の免除や多数の土地が寄贈され、潤う所は潤う。

メルクに並ぶ宝飾品ともいえる黄金の聖具を見ると、ここがいかに権力を持った修道会であったか

わかります。

全てがそうではないが、時世が安定しだす 中世後期は俗な修道士や修道院も現れるのです。

「貞潔の教え」にもかかわらず、多数の愛人を抱える聖職者も現れたりしています。

ここ、メルクには陰と陽があからさまに見える気がします。

最も、メルク前のドナウ川をはさんで対岸は中世後期まで蛮族が攻め入る前線でした。

※ メルク修道院の場所はかつて城塞があった場所。

その前線には、ベネディクトゥスの教えを遵守した修道士が命をかけて派遣されていたのは間違いないでしょう。

リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 1 (メルク)

リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 2 (メルク修道院)

リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 4 (メルク修道院教会)

リンク メルク修道院(Stift Melk)のバロック庭園とパビリオン

-

アントニ・ガウディ(Antonio Gaudí) 2 … 2024年03月03日

-

アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí) 1 高… 2024年01月22日

-

ウィーン国立歌劇場とハプスブルグ家の落日 2023年10月08日