2015年11月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

Bar UK写真日記(35)/11月29日(日)

前日に続きBar UK写真日記です(By うらんかんろ)。 マスターは、バーUKの常連のお客様で、10月に急逝されたLeith Woodwardさんの追悼の集い(大阪市内で開催)に参加してきました。献歌も盛りだくさんあった素敵な集いでした。Woodwardさんは元・弁護士で、マスターの大学時代の同級生のダンナさんでした。 「1年弱の短い付き合いだったけれど、僕と彼は、店主と客という関係を超えた濃密な、友人のような間柄になれたと思う。その彼が、もうバーUKのドアを開けることはないと思うと、悔しくて、辛くて、寂しくて…」と涙するマスターでした。 マスターがいま大好きで、バーUKでも人気のアイリッシュ・ウイスキー「ティーリング(Teeling)」のラインナップに、新たに「シングルカスク・マデイラ(Single Cask Madeira)」=日本未輸入=が加わりました。マスターはなんと、アイルランド・ダブリンの酒屋さんまで、直接ネットで発注して手に入れました。 これでバーUKのTeeling familyは、従来からあるBlended(Small Batch)、Single Grain、Single Malt、Single Malt 21yearsと合わせて、5種類となりました。マスターは、来春にはTeeling WhiskeyのTastingイベントを計画しています。どうぞご期待ください。 マスターの趣味の一つでもあるバラ栽培。来年用に新たに2本の苗木(「チャールストン」と「ゴールド・マリー」という品種です)を植えたそうです。「来年は、バラのリキュールを使ったオリジナル・カクテルでもつくってみようかな」と夢は膨らみます。 新しいジンもまた仲間入りです。「セイクレッド(Sacred)」。ロンドン郊外に住むジン生産者が自宅で造った“ホームメイド・ジン”です。12種類のボタニカル(材料)は別々に蒸留し、ブレンドするというこだわり。クリアでクリーミーな味わいが特徴です。 「この2本は、カウンター上の話のネタです」とマスターは笑っていました。“テキーラとは名乗れないテキーラ”と言われるメスカル「クザーノ・ロホ(Cusano Rojo)」(毛虫入り)と、ベルギーのウオッカ「スコーピオ(Skorppio)」(サソリ入り)です。「勇気のある方はお試しを」と言うのは大袈裟で、味わいは全く普通に美味しいテキーラとウオッカです。 11月16日の夜9時45分頃、バーUK店内のトイレ個室の天井から、突然水漏れがありました(幸い、上水管からの漏水でした)。水漏れは1時間ほど続きましたが、被害は幸い比較的少なくて済んで、翌日から通常通り営業できました。 これはバーUKでいつも使っている青磁釉の水差し。左側は、マスターが北京の「Spin」という店で購入し、オープン以来使っているもの。景徳鎮の若手作家の作品です。水鳥のイメージしたフォルムが素敵です。 右側はマスターが先般、百貨店の「英国フェア」で買ったロンドン在住の陶芸家の作品(クリス・キーナンという方です)。主にテーブル席のお客様のために使われています。洋の東西を超えて誕生した器が、大阪のバーでその「役割」を果たしています。 今年も街でジングルベルが聞こえる季節になってきました。バーUKの店内の飾り付けも、少しクリスマス・バージョンに変わっています。「今年もあと1か月余。どうか、平和で穏やかで、バーUKは賑わう年の瀬でありますように」とはマスターのささやかな(笑)願いです。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/29

コメント(0)

-

Bar UK写真日記(34)/11月28日(土)

久しぶりのBar UK写真日記です(By うらんかんろ)。 マスターは、英スコットランド・アイラ島のジン、「ボタニスト(The Botanist)」のセミナーに参加。ボタニストをベースに使ったオリジナル・カクテルに挑戦しました。 バーUKのシングルモルトのラインナップに、ローランド地方のモルト「グレンキンチー(Glenkinchie)」が加わりました。「ローランドのモルトをもう1本入れて」というお客様の声に応えたそうです。 マスターは、チェイサー用の薄はりグラスを、従来の「5オンス」から「6オンス」のものに入れ替えました。これもお客様のニーズの現状に対応したということです。 これは、成田一徹さんがデザインしたグラス(20年ほど昔、東京・帝国ホテルのギフトショップ限定で販売されていたものです)。一応チェイサー用ですが、いまある物しかないので大事に使われています。特別な時だけに使っているそうです。 バーUKのジンも種類が増えて、今では24種類。そこで、マスターは、ジンをもっとアピールしようと、スタンディング・カウンターの上にその3分の2のボトルを集めました。 マスターは先般、「アイラミスト」というウイスキーのセミナーに行きました。会場は大阪・本町にある「国の登録有形文化財」芝川ビルの4Fホールでした。 芝川ビルと言えば、1934年(昭和9年)、あのニッカウヰスキーの前身「大日本果汁株式会社」の創立総会が開かれた歴史的な場所です。「あの日、ここに竹鶴政孝さんもいたと思うと…」と感慨深げなマスターでした。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/28

コメント(0)

-

欧州への旅2015(20)ウイーン編<7>/11月24日(火)

連載「欧州への旅2015」もとうとう最終回となりました。最後に“おさらい”の意味を込めて、オーストリア出身の著名人(またはオーストリアを基盤にして活躍した人=その後国籍を変えた方も含む)を紹介しておきましょう(分野別に順不同で)。 マリー・アントワネット=フランス国王ルイ16世の妻、マリア・テレジア=オーストリア帝国の女帝、エリーザベト・マリー・ペツネック=ハプスブルク家最後の大公女、アドルフ・ヒトラー=ナチス・ドイツ首相、グレゴール・ヨハン・メンデル=遺伝学者、ヨーゼフ・シュンペーター=経済学者、ピーター・ドラッカー=経営学者・社会学者、フリードリヒ・ハイエク=経済学者、ルドルフ・シュタイナー=教育思想家 ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト=作曲家・演奏家、アントニオ・サリエリ=モーツアルトと同時代の音楽家(モーツアルト暗殺の疑いをかけられたことも)、ヨハン・シュトラウス1世&ヨハン・シュトラウス2世=作曲家、フランツ・シューベルト=作曲家、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン=作曲家、ヨハネス・ブラームス=作曲家、アントン・ブルックナー=作曲家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン=作曲家、 グスタフ・マーラー=指揮者・作曲家、ルートヴィヒ・フォン・ケッヘル=音楽研究家(ケッヘル番号)、ヘルベルト・フォン・カラヤン=指揮者、カルロス・クライバー=指揮者、カール・ベーム=指揮者、パウル・グルダ=ピアニスト、アンドラーシュ・シフ=ピアニスト、アルフレート・ブレンデル=ピアニスト、ファルコ=ロック歌手 グスタフ・クリムト=画家、エゴン・シーレ=画家、マリア・フォン・トラップ=サウンド・オブ・ミュージックの原作となった自伝の作者、ビリー・ワイルダー=映画監督、脚本家、プロデューサー、クリスティーネ・カウフマン=女優、アーノルド・シュワルツェネッガー=俳優&政治家、トニー・ザイラー=スキー選手(五輪金メダリスト)。 いかがですか? 皆さん知っている人はどれくらいいましたか? 芸術系の人が圧倒的に多いですね(なお、ヒトラーを生んだ国であることは、今でもオーストリア人にとってはあまり思い出したくないことらしいです)。 さて、ウイーン滞在も最終日。晩ご飯の時間が近づいてきました。オーストリアには酒蔵を併設した「ホイリゲ(Heurige)」と呼ばれるワイン酒場があります。新酒の時期には、欧州中から観光客が訪れるそうです。ホイリゲには滞在中、一度は行ってみたいと思っていました。 ただし、ホイリゲが数多く集まることで有名なグリンツィング(Grinzing)という街はウイーン郊外にあるので、ちょっと時間がありません。あきらめかけていたら、なんと中心部に1軒、ホイリゲがあるということを知りました。最終日はそこへ向かいます(写真は、ホイリゲへの行先を示す案内柱)。 角を曲がるとこんな路地です。見えてきました。「エスターハーズィー・ケラー(Esterhazy Keller)」の建物が。 これが店の入り口。17世紀の古いワイン蔵を改造して酒場にしているそうです。7~8月はお休みらしいので、ラッキーでした。 酒蔵&酒場は地下にあります。内部は石造りなので、空気もひんやりしています。 ワインはテーブルで注文できますが、フードはショーケースから好きなものを好きなだけ選んで注文し、ここで支払うシステムです。皿に盛ってくれるのを、自分でテーブルまで運びます(つまりセルフサービスです)。 で、選んだのがこんな感じのフード。味は?なので、見た目で選びましたが、なかなか良いお味で、ワインにとても合いましたよ。 奥には大きな樽も見えました。たぶん、新酒の立ち飲みのスペースなんでしょうね。 ウイーンでは人気レストランだと6時頃にはもう客で一杯という店も多いのですが、ここは穴場なのか、6時過ぎでも幸いまだ客はまばらでした。1時間ほどすれば、半分くらい席は埋まってきましたが…。 1枚前の写真を撮った位置から後ろを振り返ると、こんな感じです。まるで防空壕のような雰囲気。キャパは結構広く、100人は余裕で入れるかも。 御飯を食べてホテルへ帰ろうかと思ったら、すぐ近所にアイリッシュ・パブがありました。1杯飲んでから帰ろうと、早速寄り道。 看板には「ウイーン最古のアイリッシュ・パブ」とありました。 薄暗い店内は、本格的なパブの雰囲気です。ウイスキーのハイボールを頼みましたが、氷はやはり、ちょっとしか入っていませんでした(笑)。 ホテルへの帰り道に見かけた大きな酒屋さん。ちょっと覗いてみるだけのつもりが、結局、グラッパ「Romano Levi」を買ってしまうことに(笑)。 日本酒の棚のコーナーです。3合瓶くらいのサイズでこのお値段ですから、相当お高いですね。ヨーロッパでいま一番人気があるという、あの「獺祭(だっさい)」もやはり売っていました(値札の部分が画像から切れていますが、1本20ユーロ以上してたかと)。 元祖ギムレットには欠かせない、ローズ社の「ライム・コーディアル」を発見! 一瞬買おうかと思いましたが、2Lサイズで、しかもガラス瓶。重すぎるので断念。もっと小さい500ccくらいのサイズでポリ容器入りのものを商品化して、日本にも輸出してほしいなぁ。 という訳で、ウイーンともこれで本当にお別れ。しっとりとして趣のある、本当に素敵な街でした。明日は午前中に空港へ向かい、帰途につきます。 これは、翌日の写真。帰りは来るときとは逆ルート。ヘルシンキを経由して、そこから日本(関空)へ戻ります。こうして7泊9日の欧州の旅(プラハ、ザルツブルク、ウイーン)はおしまいです。旅行中、体調を崩すこともなく、ほぼ無事に過ごせて、行きた(見た)かったところはほぼ制覇できて、地元の方々との触れ合いも楽しめました。 旅は、様々な国の文化や歴史が学べて、人生を豊かにしてくれる貴重な機会(時間)を提供してくれます。いろんな国の人々との出会いを通じて、日本という国や日本人を、改めて客観的に見ることもできます。一度だけの人生。これからも機会があれば、僕は、知らない国へ出かけていきたいと思います。 連載「欧州の旅2015」は今回で終わります。長い間、ご愛読有難うございました。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/24

コメント(0)

-

Bar UK 12月の店休日のお知らせ/11月23日(月)

バーUKマスターから、12月の店休日についてのお知らせです。 ******************************** 12月は、現時点では日曜・祝日のほか、5日(土)、19日(土)が店休日となる予定です。なお、23日(水=祝日)は事前のグループ予約があれば、営業するかもしれません。 年末は29日(火)まで営業いたしますが、29日は午後8時半でクローズいたします。また新年は4日(月)から営業いたします。 ※店休日、営業時間等に変更が生じる場合は、このバーUK公式HP&Blog上にて、すみやかにお知らせいたします。 以上、何卒よろしくお願いいたします。 【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途、水曜に月1回、土曜に月2回お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。午後4時~7時はノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2015/11/23

コメント(0)

-

欧州への旅2015(19)ウイーン編<6>/11月20日(金)

「欧州への旅2015:ウイーン編」も終わりに近づいてきました。そこで今回は、これまであまり触れていなかったオーストリア関連データを少し紹介します(データは、外務省HPを参考にさせて頂きました)。 オーストリアにとって、日本はアジア有数の貿易相手国だそうです。主要貿易品目は、日本からオーストリアへの輸出が自動車、一般機械、化学製品等(2013年)、オーストリアから日本への輸入は、機械類及び輸送用機器、木材・木製品、化学製品(同年)となっています。しかし、総貿易額でみると、日本からの輸出が903億円(2013年)であるのに対して、輸入は1686億円(同)と(日本にとっては)大幅な輸入超過となっています。 日本とオーストリアは、音楽分野での交流がとくに活発です。ウイーン・フィルハーモニー、ウィーン少年合唱団、ウィーン国立歌劇場など有名な楽団、団体が毎年のように来日公演をおこなっています。また、ウィーンやザルツブルク等でクラシック音楽を学ぶために留学する日本人学生も数多く、プロになった後も、オーストリアを拠点として活動する日本人音楽家も少なくありません。 近年では日本食もブームで、寿司やラーメン、蕎麦は、若い世代を中心に人気フードになっています。最近では、日本のアニメ・ブームの影響もあって、日本語を学ぶ学生の数も少なくありません。オーストリアで唯一日本学科を有するウィーン大学東アジア研究所には、毎年200名程度の学生が入学しています。日本の伝統文化や武道等に関心を持つオーストリア人も多いそうです。東日本大震災の際には、オーストリアから総額100万ユーロ(約1億1,500万円)にのぼる義捐金が届けられました。 オーストリアの在留邦人数は2013年10月現在、2,839人です。在留邦人のうち35%が永住者で、残りは留学生・研究者・教師(23%)、駐在員(13%)等となっています。一方、在日のオーストリア人は約500人です(2013年12月現在、法務省調べ=短期滞在者は除く)。 シェーンブルン宮殿とベルヴェデーレ宮殿の見学を終えて、再びウイーン中心部に戻って参りました。この写真のグラーベン(Graben)通り付近は、海外の有名ブランドショップも多く並ぶにぎやかな通りです。道幅も広く、歩行者専用なので、歩きやすくて助かります。 同じグラーベン通りを歩いていると、こんな派手なモニュメントが立っていました。1679年、ヨーロッパ各地で猛威をふるったペストのため、ウイーンでも約10万人もの犠牲者が出ました。その恐ろしいペスト禍が終息したことを記念し、当時の皇帝レオポルド1世が「神の加護に感謝の意を込めて献じた」塔だそうです。 こんなビルも見つけました。あの作曲家フレデリック・ショパン(1810~1849)はウイーンにも滞在していました(1830~31年頃だという)。それがこの建物なんだとか。モーツアルトとショパンはヨーロッパのあちこちの街に足跡を残していますね。 ヨーロッパの都市に旅した際は、できるだけ地元の人が出入りするような市場を訪れることにしています。ウイーン最終日ですが、比較的町の中心部に市場があることを知って、お邪魔してきました。その名も「ナッシュマルクト(Naschmarkt)」。食料品が中心ですが、大衆的な食堂も併設されていて、見ているだけでも楽しい場所です。 オリーブの専門店。さすがに種類が多いですね。家の近くに、こんな店があるとめちゃ嬉しいなと思いました。 野菜や果物、肉を売る店ももちろんたくさんあるのですが、これはスパイス、ハーブの専門店。単品だけでなく、各種の料理用にミックスしたものも販売しています。何か一つ買おうかなと思っていながら、結局買うのを忘れてしまいました(笑)。 海のないオーストリアでは、海の魚やタコ、イカなどを目にすることは極めて少ない(レストランのメニューにも少ないです)のですが、初めて見ました! サーモンはスーパーで見たことがありましたが、タコやエビ、ホタテは初めてです。 市場の中には、こうした食堂ばかりが集まった通りもありました。午後4時頃という時間的な問題なのか、あまり賑わってはいませんでしたが(笑)。 アジアン・フードの店も。和食(寿司、天ぷら等)、中華、韓国&タイ料理など何でもありのレストランでした。 これは市場内ではありませんが、近くで通りかかった、お茶の専門店。日本茶も結構売っていましたが、その名前を見て笑ってしまいました。「JAPAN GEISHA」とか「TAMARYOKUCHA」っていったい何なの? 交差点を渡ろうと地下道へ潜ると、壁はこんなデザイン。円周率の数字に、ついつい見入ってしまいます。 再びホテルの近くまで戻ります。途中、再びオペラ座の前を通りますが、ここにはいつもモーツアルトの格好をした客引きが何人もいます。僕らを日本人とみるや、「今晩、コンサートいかがですかー?」とカタコトの日本語で声をかけてきます(なぜか、中国人、韓国人とは違うと分かるようです)。 値段に見合う中身かどうかは、値段も聞かなかったし、実際に行っていないので何とも言えません。でもいかにも、少しうさんくさそうな勧誘でした。もし、本当にちゃんとしたクラシックを楽しみたいなら、やはりホテルのコンシェルジュに頼んだ方がいいのでしょうね。 <ウイーン編(7)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/20

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ(最新フードメニュー)/11月19日(木)

Bar UKマスターからのお知らせです。 ****************************** しばらくフードメニューをアップしていなかったので、11月現在のものをご紹介します。1年前と比べると、かなり増えていて、お腹がふくれるメニューも充実させております。ぜひご賞味くださいませ。 <Bar・UK Food Menu> ★印はおすすめとりあえずミックスナッツ 300円あらゆるお酒に! 定番 ポテトチップス 300円★お酒がススム君(チーズとナッツと○○の危険な出合い)300円噛めば分かる ソフトなサケとば 350円ほろ苦旨い! 素揚げ塩ぎんなん 350円★店主自慢の UK風ポテトサラダ 350円ドライ・フルーツ盛合せ(Whiskyのお供に)400円オリーブ盛合せ(WineやSherryのお供に)400円★クセになります 絶品! おかかチーズ 400円いぶりがっこ(秋田名物)W/燻製チーズ 400円甘いのがお好き? チョコレートあれこれ 500円★驚愕の旨さ!やみつきポーク・ジャーキー 500円小腹がすいたら パテのせカナッペ 500円香味抜群! ガーリック・トースト 500円旨い!ミニカレー(いなばの缶詰) バゲット付き 500円★美味しくてゴメン!コンビーフ・サンド 500円丹後名物! 竹中のオイル・サーディン 750円ガッツリ! ご飯でカレー 750円 (ハーフ400円)★旨味たっぷり! イカとマッシュルームの オイル煮(アヒージョ) バゲット付き 750円★絶品!チーズピザ(クアトロ・フォルマッジ)800円あらゆるお酒にチーズ盛合せ 3種700円 4種900円

2015/11/19

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ/11月17日(火)

Bar UKからのお知らせです。 *********************************** 皆さま、以前に一度お知らせしておりますが、明日18日(水)は、バーUKの「月イチ水曜定休日」でございます。何卒よろしくお願いいたします。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2015/11/17

コメント(0)

-

「おとな旅・神戸」の成田一徹ツアー企画について/11月15日(日)

「おとな旅•神戸」というツアー商品が販売されています。主催者は表向き、神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、神戸国際観光コンベンション協会他から成る実行委員会ですが、実質は、神戸のPという民間の旅行企画会社にほぼ全面的に実施・運営が委託されています。 そのツアー企画の中の「成田一徹の『神戸の残り香』の風景をさがして」で、旅行企画会社の担当者が、場所を提供してもらうお店に事前に日程や時間、料金など何の相談もなく勝手に企画を進め、印刷物(パンフレット)までつくり、会社もWEBでツアー企画の宣伝までしてしまうというトラブルが発生しました。 今回のツアー企画は3回目です。今年の初夏に2回目が行われ、この時は1回目と同じ担当者で、切り絵作家の故•成田一徹さん(2012年10月に急逝)が作品にした海員制服店のアリマや、明石焼の名店「蛸の壺」など数軒のお店、そしてバー「パパ・ヘミングウェイ」を案内するコース(半日のツアー)でした。過去2回のツアーはとても人気を集め、いずれも発売即日完売だったそうです。 今回のツアーでは、成田一徹さんゆかりの神戸のバーのなかから、メインモルト、サボイ北野坂という2軒を巡るという企画です。12月と1月のそれぞれ2回実施される予定で、すでに出来上がったパンフレットや「おとな・旅神戸」の公式HPによれば、「定員15名、料金も2軒を回って、ドリンク2杯で5500円」となっています。申し込み開始日は11月16日です。 しかし、この企画は、当日の会場であるメインモルト、サボイ北野坂の両店とも、事前に日程や料金について全く相談せず進められ、了解を得ることもなく、パンフレットが印刷され、WEBでツアー案内がされたそうです。いきなりパンフレットを送り付けられたメインモルトのGマスターは怒って、一切の協力を断わられました。当然のことだと思います。 初回の企画では、一徹さんの著作権を管理している「Office Ittetsu」代表の奥様・素子様も、訪問先の選定や先方への連絡など協力し、他の関係者の皆さんとも連絡を取り合っていました。企画に成田一徹の名前を使用することや、パンフレットへの切り絵画像データの提供などでも全面的に協力されました。しかし2回目からは、今回(3回目)と同様、内容がすべて決定してから奥様に初めて連絡があり、パンフレットに使用されていたパパ・ヘミングウェイの切り絵は、転写による無断使用だったそうです。 今回の企画は、前回とは別の担当者でした。過去のツアーでは3人の方が案内人を務めましたが、今回の案内人は1人です。この会社の担当者は、ツアー企画のアイデアを提案したAさんという方が「2軒のバーとの相談・交渉をやってくれると思っていた」そうです。しかし、担当者の話では、「Aさんは、企画会社の担当者が交渉をしてくれるものと思っていた」そうです。 Aさんに「2軒のバーとの日程調整はうまくいったのでしょうか?」と確認もせず、パンフの印刷までしてしまった担当者にも、あきれてものが言えません。担当者はサボイ北野坂へは1人でお詫びに行ったそうです。そして、Kマスターに事後承諾ですが、なんとか了解を取り付けたらしいです。しかし一方のメインモルトへは、15日現在、まだお詫び&事情説明にも行っていないそうです(通常なら、直ちに担当者とAさんの2人で、両店へ直接お詫びに行くのが最低限の礼儀だと思いますが…)。 担当者とAさんはその後、断わられたメインモルトの代わりに、老舗バー「ヤナガセ」を会場にしようとAさんと一緒にお願いに行ったそうです。ヤナガセのNマスターは了承されたようですが、担当者は「メインモルトの事情で会場として使えなくなったので」という、事実と異なる説明を伝えたそうです。 今回もパンフ用に切り絵の画像データを提供した奥様・素子様は、担当者に対して「こういうことをされるなら、今後、企画に一切協力できない」「今後も同様のツアーを企画するなら、成田一徹の名前は使ってほしくない」と伝えました。無礼な企画会社(&担当者ら)の対応に怒らず、ツアーに協力してくださるというサボイ北野坂のKマスターには、本当に頭が下がります。事情をあまり知らずに、引き受けてくださるヤナガセのNマスターには、(うらんかんろは当事者ではありませんが)本当に申し訳ないような気持ちになります。 ただ一方で、このようないい加減な手続きで企画されたツアーが実施されようとしていることには、個人的に、強い違和感を覚えます。この会社は、ツアーを企画(実施)する資格はないとさえ思います。成田さんの奥様は「今回このようなことになり、非常に残念です。タイミングをみて、何らかの独自の対応をとることを考えています」と話しておられます。

2015/11/15

コメント(0)

-

欧州への旅2015(18)ウイーン編<5>/11月14日(土)

以前にもこの連載で一度書いたことですが、オーストリアは欧州の中でも独自の存在感がある国です。EUやユーロには加盟・参加していますが、NATO(北大西洋条約機構)には加盟せず、1955年の主権回復時には「永世中立」を宣言し、国連に加盟しています。 従って、とくに外交分野では、国際間の問題(紛争等)の仲介役を果たしたり、2国間の秘密交渉の舞台を提供したりという役割を積極的に果たしています。国際法に基づく紛争解決や大量破壊兵器の不拡散、地雷・クラスター弾の禁止推進、文明間の対話、人権や少数民族の権利の保護は、オーストリアの重点政策となっています。 国連平和維持活動にも積極的に取り組み、現在、レバノンなど5つのPKOに約200人を派遣しているのをはじめ、コソボやボスニアにも数百人単位の支援要員を送っています。大規模災害での救助・支援活動に迅速に取り組むことでも知られ、阪神大震災や東日本大震災でも、日本へいち早く様々な形で支援の手を差しのべてくれました。また2012年には、宗教・異文化間の対話を促進するために、オーストリア、スペイン、サウジアラビアが設立国となり、「キング・アブドッラー国際宗教・文化間対話センター」がウィーンに設立されました(この項、外務省HPを参考にしました)。 首都ウイーンは、ニューヨーク、ジュネーブに次ぐ「第三の国連都市」として、国際原子力機関(IAEA)や国連工業開発機関(UNIDO)などの国連諸機関のほか、OPEC(石油輸出国機構)本部など数多くの重要な国際機関の本部も置かれています。冷戦期には、ケネディ・フルシチョフ会談(1961年)等、たびたび東西両陣営の交渉の舞台にもなりました。 日本はいま安保法制の整備にばかり前のめりになっていて、国民からは批判的な声も多く聞かれます。軍事的な同盟国支援だけで国際的な存在感が増せると思っている浅はかな政治家や官僚、学者らは、オーストリアの独自外交路線に見習うべきだと僕は思っています。 さて、ウイーン滞在も残りあと2日(実質的には1日)となりました。きょうは、ウイーンが誇る「世界遺産・シェーンブルン宮殿」と、さらにはハプスブルグ王家の離宮で、クリムトのコレクションでも有名な「ベルヴェデーレ宮殿」を訪れる計画です。 まずは、シェーンブルン宮殿へ。Uバーン(地下鉄)に乗って、シェーンブルン駅に向かいます。2線乗り換えで計7駅。乗り換える駅で行先を間違わないようにしないといけないので、少し緊張します。 地下鉄とは言っても、シェーンブルン駅は地上にありました。駅のホームからは空が見えます。ここから宮殿までは徒歩で約7、8分です。 朝早いので、まだ人も少ないですが、シェーンブルン駅で降りる人のほとんどは宮殿へ向かうので、まず道に迷うことはありません。 ようやく宮殿の正面玄関に到着。シェーンブルン宮殿は1693年、当時の皇帝レオポルト1世の別荘として建てられたのが起源だそうです。なんとなく、パリ郊外のベルサイユ宮殿に雰囲気が似ていますが、まぁ、この宮殿で15歳まで育ったマリー・アントワネットがブルボン王朝に嫁いだのですから、親戚のような関係ですし、それも納得。 宮殿の外壁はとてもよく手入れされて、綺麗すぎるくらいです。歳月と歴史の重みを今に伝えるためには、もう少し薄汚れた雰囲気を残した方がいいなぁと思うのは僕だけでしょうか。 これはほぼ正面から見た宮殿本館。1762年、まだ6歳のモーツアルトがマリア・テレジアの前で“御前演奏”したのがこの宮殿内です。本館の裏側には、世界最古の動物園(1752年創立でいまも現役)と言われるシェーンブルン動物園(パンダもいます!)があります。 一つ前の写真を撮った場所から180度後ろを振り返ったら、こんな光景です。石畳の広がりや雰囲気は北京の紫禁城を思い起こさせます。宮殿内部は撮影禁止だったのでアップできませんが、まぁ、部屋数の多さと室内装飾の凄さにただ驚くばかり。王家の人々は、(おそらくは)たくさんの召使やお付きの人たちに監視される日々だったことでしょう。このような空間で生活することが果たして快適で、幸せだったのかどうか、できることなら尋ねてみたいです。 シェーンブルン宮殿の見学を終えた僕らは、今度は、ベルヴェデーレ宮殿へ。地下鉄でいったんオペラ座駅まで戻って、今度は路面電車でベルヴェデーレ駅まで向かいます。 オペラ座駅からベルヴェデーレ駅までは10分弱。あっという間に着いてしまいます。駅から宮殿までは徒歩数分です。もう午前11時頃になっているので、観光客も結構集まってきています。 正門のゲートを入ると、絵葉書のような宮殿の姿が目に飛び込んできます。建物の前には大きな池があります。 17世紀後半に建てられた宮殿の建物は、シェーンブルン宮殿に比べると、まだ当時の雰囲気をよく残しています。この宮殿は、19~20世紀のヨーロッパ絵画のコレクションでも有名です。とくに甘美で妖艶な作風で知られる画家・グスタフ・クリムト(Gustav Klimt 1862~1918)のコレクションは世界有数で、彼の著名な作品はほとんどここで見ることができます。 最も有名な作品「接吻」(1908年)。クリムトはウィーン郊外で生まれ、地元の工芸学校で絵やデッサンを学んだ後、劇場装飾を中心とした仕事を手掛けて各方面から注目されるようになり、次第に高い評価を受けるようになります。 女性の裸体などを官能的なタッチで描く作品を数多く残したクリムトは、生涯独身を貫き、数多くの女性や絵のモデルらと関係を持つなど、奔放な人生を送りました。これはその代表作でもある「ユディット」(1901年)。 ベルヴェデーレ宮殿本館前の庭。とても美しく手入れされています。ここも、なんとなくベルサイユ宮殿の庭を思い起こさせる雰囲気です。 ベルヴェデーレ宮殿は、ウイーン中央駅のすぐそばです。建物はとても近代的です。ザルツブルクへ行く際、本来ならここから出発するはずだったのですが、予告なくウイーン西駅出発に変更されたのでした。 オーストリアは当然と言えば当然ですが、走っている車はドイツ車が圧倒的です。そんなウイーンで宮殿からの帰路、歩いていると、我が家とまったく同じ型・ボディカラーのトヨタ・プリウスに遭遇し、嬉しくなりました。我が家はもう10年くらい乗っていますが、いまも故障もなく快適に走っています(もっとも近場しか乗らないので、走行距離はまだ3万5千kmくらいです(笑))。 <ウイーン編(6)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/14

コメント(0)

-

【再掲】Bar UKからのお知らせ/11月13日(金)

Bar UK マスターからの再度のお知らせです。 皆さま、度々のお知らせで申し訳ございませんが、明日14日の土曜日は、バーUKは貸し切り営業となります。営業時間も午後5時~10時半となります。何卒ご了承くださいませ。 【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 通常の営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2015/11/13

コメント(0)

-

欧州への旅2015(17)ウイーン編<4>/11月12日(木)

オーストリアは、前回も書いたように人口(870万人)の実に12%が、第二次世界大戦が終わったあと移民としてやって来た人たちです。今回のシリア難民問題でも、数万人単位受け入れを表明していますが、難民たちの多くがドイツ定住を希望しているため、欧州全体では問題解決がより複雑になっています。 そのドイツは現在約8000万人もの人口がありますが、メルケル首相は今回、新たに65万人の難民受け入れを表明しています。人口のわずか約1%弱かもしれませんが、65万人といえば、一つの都市が移転してくるような規模です(最終的には100万人くらいは受け入れるそうです)。現状では、ドイツ国民から大きな反発の声は出ていませんが、今後シリア人たちが、定住先のドイツ人たちと仲良く暮らしていく努力をしなければ、トラブルも増えて大きな社会問題になるのは必至です。 ドイツには移民排斥を訴えるネオ・ナチ勢力が少なからずいますし、移民反対の極右政党も存在しています。今後、移民とドイツ人との軋轢が強まれば、そうした政党の議席が増えることも十分考えられます。実際、オーストリアでも先般、移民排斥を訴える政党が勢力を伸ばしました。以前にも書いたことですが、ナチスドイツのヒトラーも民主的な選挙で勝ち上がって政権を握って、独裁政治へ移行していったのです。 ひるがえって日本はどうでしょうか。現在5千人以上の外国人が永住を希望して難民申請しているそうですが、これまで認められたのはわずか十数人だと先般、新聞等で報じられました。中東の難民を大量に受け入れるのは難しいことかもしれませんが、数百人~2千人くらいの規模なら可能ではないでしょうか。少子高齢化による人口減少で、とくに第一次産業での人手不足が深刻な日本には、難民を受け入れるメリットもあると思うのですが、どうでしょうか。 現実問題としては、近い将来、北朝鮮で内乱が起こって、日本海側から大量の難民が船で押し寄せてくる事態も十分想定されます。日本政府や日本人は、いつまでも移民排斥の姿勢で済むはずがないことを、今から覚悟しておくべきだと思います。 さて、やっとのことでウイーンへ戻ってこれました。ホテルで荷物を置いた後、夕方なので、晩ご飯を食べるために再び街へ。このような建物を見たら、「あぁ、ウイーンへ帰ってきたんだなぁ」と思います。 晩ご飯を食べる予定の店へ行く途中、街の真ん中に赤い壁の教会がありました。カプツィーナ教会(別名「皇帝納骨所」)といい、ハプスブルグ家代々の柩が安置されているそうです。なお、ここに安置されているのは心臓と内臓を除く遺体のみで、心臓と内臓はハプスブルグ家の古い慣習でそれぞれ別の教会に納められているということです(宗教的な意味は、キリスト教徒でない僕にはよく分かりません)。 すぐそばのケルントナー通りにはこんな建物も。「マルタ騎士団教会」とありました。世界史の授業で聞いた記憶がある方もいるでしょうが、「マルタ騎士団」とは12世紀、十字軍時代のパレスチナで誕生したカトリックの騎士修道会(騎士団)ですが、かつてはロードス島やマルタ島に領土も持っていたそうです(現在は喪失)。 「主権実体」として承認し外交関係を持っている国が英国、ロシア、スペインなど104カ国もあり、在外公館も設置しているそうです(日本、米国などは未承認)。また国連にもオブザーバーとしても参加しています。団(修道会)の本部は現在イタリア・ローマのマルタ宮殿に置かれ、建物内はイタリア当局から治外法権が認められているとか。騎士団は医療などの慈善活動を行っていて、独自のコインや切手も発行しています(出典:Wikipedia日本語版)。こんな建物が街のど真ん中にあるなんて、さすがウイーンですね。 さて話は変わりますが、モーツアルトは25歳以降のほとんどをウイーンで過ごしました。その彼が3年間(1784~87年)暮らした家が今も残されて「モーツアルトハウス・ウイーン」として公開されています。有名なオペラ「フィガロの結婚」はこの家で誕生したそうです(先ほどのマルタ騎士団教会からは北へ徒歩5分ほどの距離です)。 「モーツアルトハウス・ウイーン」のすぐ前、細い路地のようなドムガッセ通り。「アマデウス」にもこんなシーンが出てきましたが、あれはプラハで撮影されたとのこと。 ここがきょうの晩ご飯の店「プラフッタ(Plachutta)」。JTBの担当者もおすすめという、「ターフェルシュピッツ(Tafelspitz)」(牛肉の煮込み料理)の名店です。 6時すぎに行ったのですが、店内はほぼ満席状態。一般的に、ヨーロッパは晩ご飯のスタートが遅い(基本、8時過ぎ)といいますが、プラハもウイーンも、人気の店は早い時間から賑わっていることが多いです。待たされないためには、早め早めが正解です。幸い、この日も1、2分待っただけですぐにテーブルへ案内されました。 これが「ターフェルシュピッツ」。柔らかく煮込まれた牛肉がたっぷりな量のスープの中に沈んでいます。これで1人前。凄いボリュームです。ちなみにお値段は23.4ユーロ。 最初に、牛肉のエキスが浸み込んだ美味しいスープを。にゅう麺のような細いヌードルを入れて、一緒に頂きます。 付け合わせ(ポテト&ベーコン)や、肉につけるペーストやソースが一緒に添えられています。 肉は、ほうれん草のペーストや西洋ワサビのすりおろし、サワー・クリーム系ソースなどをつけて頂きます。とても上品で、程よい味付け。絶妙なマッチングです。絶品のお味で、ビールやワインにもよく合います。 当たり前ですが、周りのテーブルでもほとんど、同じ「ターフェルシュピッツ」を頼んでいます。どのテーブルも話がはずんで、盛り上がっています。この「プラフッタ」、皆さんもウイーンへ行かれる機会がありましたら、ぜひどうぞ。僕も心から「おすすめ」できる店です。 プラハからウイーン、ザルツブルグ、そして再びウイーンと転々と旅していますが、今のところ、御飯を食べる場所で“ハズレ”の(不味かった)店はありません。過去の海外旅行では、旅行中1回くらいは「並み」の店にも遭遇したものですが、今回はいまのところ勝率10割です。これは自分でもなかなか嬉しいことです。 団体ツアーだとお仕着せの店に連れていかれて、料理も不味かったという話をよく聞きます。日本発行のガイドブックに載っていても、必ずしも美味しい店ばかりではありません。しかしガイドブックに載っていて美味しい店も、探せばたくさんあります。この夜の「プラフッタ」やウイーン初日に行った「フィグルミュラー」もともに、「地球の歩き方」にも紹介されています。そして、この2軒ともウイーン在住の方の「おすすめ店」でもありました。 海外旅行で美味しい御飯が食べられる店を、あまりハズレなく選ぶには、ガイドブックを参考にするのは大事ですが、実際に住んでいる日本人(あるいは実際に旅をした人)の方の口コミ(WEB)情報を事前にしっかり集め、現地の外国人の方の「おすすめ情報」も、到着後に尋ねてみることがとても大切に思います。そうすれば、失敗する確率はかなり低くなります。 ただ、不思議なことですが、長年海外旅行でこうしたことを繰り返していると、ガイドブックの写真や説明、そして現地で実際その店の外観や雰囲気を見ただけで、なんとなく美味い店かどうか、かなりの確率でわかるようになるのです。そうして培(つちか)った「勘」や第一印象も僕は大事にしています。 <ウイーン編(5)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/12

コメント(0)

-

欧州への旅2015(16)ザルツブルク編<5>/11月9日(月)

オーストリア共和国は、日本の北海道とほぼ同じくらいの面積で、人口は約870万人(2014年現在)です。しかし、1人当たりのGDPは年5万1300ドルで世界第13位(同)。芸術&音楽文化だけでなく、経済的にも豊かな国です。 主要産業は自動車産業、鉄鋼業ですが、ヨーロッパを代表する音響機器メーカーとして長い歴史を持つ「AKG(アー・カー・ゲー)」は有名です。AKGは高級マイクロフォンやヘッドフォンが有名で、世界各国の放送局やプロのミュージシャンに数多く使われているほか、一般のクラシック愛好者にも人気のブランドです。ただ、全体としては(経済的にも関係の深い)ドイツの大企業の「下請け的な役割」を果たす中小企業が多いとのことです(もちろん、ウィーンやザルツブルク、チロル地域では観光産業も盛んですが)。 なお、経済が比較的好調なオーストリアは、失業率が他の欧州諸国と比較して低く、昔から移民も数多く受け入れてきました(現在、人口の約12%が国外からの移民なのだそうです)。欧州の地理的中心にあることから、近年、日本企業の欧州拠点、工場なども増加しつつあり、オーストリアにとって日本はアジア有数の貿易相手国です。個人的には、今後、オーストリアのビールやワイン、食材が日本にもっと輸入されて、身近な存在になればいいなぁと願っています。 さて、ザルツブルクともお別れする時間が近づいてきました。もう一つ必ず訪れたかった場所が、世界的にも有名なザルツブルク音楽祭のメイン会場でもある「祝祭劇場(Festspielhäuser)」(写真)でした。 中には、かつてカラヤンやベーム、小沢征爾、アバドらが指揮した歴史的なホールがありますが、建物の外観は結構新しい感じだったので、近年に改築されたのでしょうね。残念ながら、見学コースで回るだけの時間はありませんでしたが、僕自身は外から眺めただけでも十分満足でした。 ザルツブルク旧市街は、車の乗り入れがほとんど禁止されていて、歩行者(観光客)優先になっています。でも、ウイーンと同様、観光用の馬車は例外で、あちこちで見かけました(乗ってみたいけれど、なんとなく恥ずかしい気分でしょうね)。 まだ昼ご飯まで少し時間もあるので、ぶらり歩きを続けていると、青空市場に出合いました。ヨーロッパはこんな市場が多いのがいいですね。 市場の花屋さん。実にたくさんの種類の花を売っていて、しかも安いです。 これはプレッツェルの専門店。美味しそうですが、いま食べると昼ご飯にたたるので、見るだけにしました。 市場と言えば、必ず何軒かあるハムやソーセージの専門店。日本へ持ち帰りたいなぁ。 ザルツブルクでの最後の食事は、旧市街の文化財指定の建物を利用した、伝統的なオーストリア料理の店「ヴァーグプラッツ(Waagplatz)」にしました。店は「K+K」というホテル内の2階とホテル玄関前のオープンテラスの2カ所に分かれていましたが、天気も良いのでテラス席に。 ここの名物は「ウイーン風チキンフライ(Wiener Backhuhn)」と聞いていたので、早速注文。結構大きめですが、あまり油っぽくもなく、意外とあっさりした味わいなので、1人でしっかり頂けました。まっ昼間ですが、もちろんチキンフライのお供には「Glas Bier, zwei, bitte(グラスビールを2つお願い!) 」。ビールも進みました。 メニューの一番上が「Wiener Backhuhn」です。お値段は15.9ユーロ。チェコに比べたら物価はやや高めですが、このボリュームで、サラダも付いているので、まぁ納得です(メニュー2行目の英語表記のなかで、「Lamb's lettus」とは子羊が好んで食べる野菜のことです)。 一緒に出てきたポテト&野菜のサラダ。オーストリアに来てからは、メインの肉のサイドメニューでは必ずポテト系の料理を頼んでいましたが、注文する手間が省けました(笑)。上にかかっているマスタード&サワー系のソースも上品な味わい。「Es hat sehr gut!(エス ハット ゼーア グート=とても美味しかったです!)」とウェイターに御礼を言って、店を後にしました。 食後には、最後にもう一度、旧市街のメインの通り「ゲトライデガッセ(Getreidegasse)」へ。この通りの素敵な雰囲気を目に焼き付けました。 少し時間もあったので通りに面したカフェへ。その名も「モーツアルト」というベタな名前の店でしたが、意外と古くからのカフェのようで、雰囲気はなかなか良かったです。 カフェのすぐそばには、立ち呑みのバールが。昼間から客で賑わっていました。入ってみたかったけれど、そろそろウイーンへ帰るためにザルツブルク中央駅へ戻らなければなりません。なお、駅まで戻るトロリーバスの車内では初めて、抜き打ち検札に遭遇しました(もちろんザルツブルク・カードを見せたらOK)。普段着の人だったので、最初は市交通局(あるいはバス会社?)の担当者とはわかりませんでした。 ホテルで預けていた荷物をピックアップして、余裕を持って駅へ向かいました。そして、乗車予定の特急「RJ67」(15時8分発 ウイーン経由ブダペスト行き)の運行状況を確認しようと、表示板を見たとたん、脳ミソが凍り付きそうになりました。そこには「Ausfall/Cancelled」の文字。どう見ても、これは間違いなく運行中止です。おそらくシリア難民騒動の影響で、ミュンヘンから戻ってくるべき列車が運行できなくなったのでしょう。 ウイーンではJTBの担当者から「帰りの列車もひょっとして突然運行中止になる可能性もありますから、その場合も別の列車の自由席なら乗れるので、なんとか自力で帰ってきてください。誰も助けてはくれません。ここは自己責任の国なので」と聞いていました。昨日、「帰りは運行中止になったりしてねー(笑)」と冗談で言ってたのが、まさか現実になろうとは! 嘆いていても仕方がありません。表示板の前には、僕らと同じように困った表情の日本人旅行者が2人(母親と娘さん)いました。お互い相談して、少し早い時間帯に出るウイーン行きに一緒に乗ろうと決めました。特急ではなく、停車駅も多いタイプの列車でしたが、幸い、自由席(6人掛けの個室でしたが)にも座れてホッとひと安心。事なきを得ました(東のウイーン方面行きなので、難民は乗ってきません)。 ウイーン西駅にも結果的に、元々乗る予定の特急より早く到着できて、まぁ、終わりよければすべてよしでした(写真は、ザルブルク駅のホーム上で列車を待つシリア難民たち。ホームに上がるエスカレーターや階段は警官が通行規制していて、ホーム下の駅構内にいる難民は少し殺気立っていました)。 「誰も助けてくれないと思って、とにかく自力で、自己責任で」。オーストリア旅行中何度も聞かされた言葉が、日本に帰った今も耳に残っています。僕らは、鉄道会社のスタッフはもちろんのこと、同行の乗客も概して親切な日本という国に慣れ切ってしまっています。しかし、たまにはこうしたハプニングに遭遇し、サバイバルのために自力で道を切り拓いていく訓練も必要だなぁと、改めて思ったのでした。 <ウイーン編(4)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/09

コメント(0)

-

Bar UKからのお知らせ/11月8日(日)

Bar UK マスターからのお知らせです。 皆さま、以前に一度お知らせしておりますが、今週末14日の土曜日は、バーUKは貸し切り営業となります。営業時間も午後5時~10時半となります。何卒ご了承くださいませ。 【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 通常の営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2015/11/08

コメント(0)

-

欧州への旅2015(15)ザルツブルグ編<4>/11月8日(日)

ザルツブルクと言えば、岩塩が有名ですが、その採掘は紀元前の鉄器時代から始まっていたと言われています。ザルツブルクの周辺では紀元前10世紀頃のケルト人の墓地や埋蔵品が発見され、高度な文明が築かれていた事が分かっています(この辺りの話は、畏友で、ケルト文化に通じている武部好伸氏が詳しいです)。 ザルツブルクの歴史は、さまざまな国家や民族によって翻弄されてきた歴史でもあります。紀元前14年、ローマ軍がアルプスを越えて侵入し、ザルツブルクはローマ帝国の支配下におかれます。しかし、5世紀の後半、ローマ人は侵入したゲルマン系の東ゴート族に追われることになります。その後は長く神聖ローマ帝国内のオーストリア帝国、すなわちハプスブルク家の支配下に置かれます。こうした歴史や国民の心情は、(敗戦後の米軍占領下を除いて)異なる国家や民族から支配された経験がない日本人には、なかなか理解できない部分もあります。 さて、ザルツブルク2日目。きょうは街のシンボル「ホーエンザルツブルク城」を訪れます。城は1077年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世の間に起こった聖職任命権を巡る闘争のさなか、当地の大司教が皇帝派に対抗するために建てたそうです。 ホテルで朝ご飯を食べた後、早速、歩いて駅のバス停へ。朝のザルツブルク駅前はこんな感じです。駅構内に滞留しているシリア難民のために、赤十字の職員が忙しく動き回っていましたが、昨日よりは少し静かな雰囲気です。 トロリー・バスは、ザルツブルク駅から5系統もの路線が必ず旧市街を通ります。なので、5分間隔くらいで発車するのでとても便利です。2台連結で長~いバスは、とても運転しにくそうですが、運転手は交差点も上手に曲がります。 山の上にあるホーエンザルツブルク城へは、ケーブルカーで行くか、結構急な登山道を40分ほど歩いてゆくかのどちらかですが、もちろん僕らはケーブルカーにしました(笑)。ケーブルカーの駅は、写真の停まっている白いバンの左側の細い道を少し上ったところにあります。 この建物の中がケーブルカーの始発駅です。朝が早いので、人がまだ少ないです。僕らは、ザルツブルク・カードを持っているので無料です。 いつ出発するかわかりませんが、とりあえず、ホームにいたケーブルカーに乗ることに。 待つこと10分ほど、ようやく出発。車内はいつの間にか、僕らも含めた観光客でほぼ埋まりました。ちなみにこの地を訪れる外国人観光客で一番多いのは、ザルツブルクを舞台にしたミュージカル映画「サウンド・オブ・ミュージック」(1965年公開)が大好きな米国人だそうです。 山頂駅まで10分弱。あっという間です。途中、窓からはザルツブルクの市街がよく見えます。 山頂駅から降りて歩くこと数分。城の展望台から見たザルツブルクの街です。絵葉書のように美しい景色です。 同じ場所から90度西の方角を見たら、こんな緑あふれる景色です。遠くには小高い山も見えます。眺めていると、ほんと癒されます。 城内の修復工事中のフェンスには、16世紀中頃の城が描かれたシートがかけられていました。城の地下牢では、迫害された新教徒が数多く閉じ込められたという暗い歴史もあります。当時の大司教は、地下牢が満杯になって収容場所が無くなると、国外へ追放しました。1731年からの2年間に新教徒約2万1千人が追放され、そのうち約1万人が新大陸アメリカへ移住したそうです。 城の中は博物館になっていて、中世から第一次世界大戦時までの大砲や武器や生活道具等が数多く展示されています。 中世の兵士の鎧や武器。おもちゃの兵隊みたいな展示法がユニークです。 当時の台所や食堂。ケーブルカーもない時代、山頂まで食材等を運ぶのは大変だったでしょうね。 城塞の地下からは、古代ローマ時代のこんな遺跡が見つかっています。そんな昔の頃から、この山頂に人が暮らしていたとは驚きです。 城内の建物は何世紀にも渡って増改築を繰り返してきたらしく、複雑に組み合わさっています。サルツブルクは、ナポレオン戦争(1803~1815年)の結果、一時期バイエルン王国に編入されたこともありましたが、1816年にオーストリアに併合されます。しかし1938年にはナチス・ドイツによるオーストリア併合で、ザルツブルクも第二次世界大戦に巻き込まれます。大戦中、市内各所が連合軍の爆撃を受けましたが幸い軽微な被害で済んで、美しい「世界遺産」の街は無事に守られました。 <ザルツブルク編(5)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/08

コメント(0)

-

欧州への旅2015(14)ザルツブルク編<3>/11月6日(金)

オーストリア第4の都市で、「世界遺産」の街・ザルツブルクは人口約15万人。前回も書いたようにドイツ国境までわずか6kmです。西へ約140kmにあるミュンヘンの方が、東へ約300kmの首都ウィーンよりも近いという位置関係や、19世紀以前は神聖ローマ帝国内のドイツ諸邦のひとつだったこともあって、今でも(ミュンヘンが州都の)独・バイエルン州と関係が深いそうです。 都市名のザルツは「塩」、ブルクは「砦」を意味します。市の南部地域は今も岩塩の産地です。かつては製塩されたあとヨーロッパ各地へ販売されてゆき、製塩業が街の経済を支えていました。中世、この地を支配していた大司教は、塩の積載量に応じた通行税を徴収し、教会の財源にもしていたそうです。しかし現在のザルツブルクはご想像の通り、観光業が最大の産業です。 なお、日本語ではしばしば「ザルツブルグ」と表記されますが、標準ドイツ語の発音では「ザルツブルク」なんだそうです(僕も長い間、間違っていました)。もっとも、ザルツブルク地方の方言では「サルツブルク」または「ソイツブルク」とも言うそうです。ちなみにプロサッカー(オーストリア・ブンデスリーガ)・「ザルツブルク」のチームでは現在、セレッソ大阪から移籍した南野拓実選手が在籍し、活躍しています。 ザルツブルクの街のシンボルの一つ、「大聖堂」。774年に創建。現在の建物は17世紀に改築されたバロック様式のものです。モーツアルトもこの教会で洗礼を受け、オルガン奏者も務めました。 晩ご飯の前に少し時間があったので、お土産を探しました。ザルツブルク土産の一番人気は言うまでもなく、名産の塩です。その塩の専門店に行きましたが、手ごろな大きさ&値段のものがあったので、ついつい沢山買ってしまいました。 さて、そろそろ今日の晩飯の店へ向かいます。途中、通りかかったサンクト・セバスチャン教会(写真)には、モーツアルトの妻コンスタンツェの墓があります(モーツアルトの墓はウイーンにありますが、正確な埋葬地はよく分かっていません)。コンスタンツェはここでモーツアルトの父レオポルド、姉のナンネル、そして再婚した夫ニッセンとともに眠っています。 今日の晩ご飯は「アルター・フックス(Alter Fuchs)」という店です。ザルツブルクの伝統料理を伝える店と聞いていたので、ここを選びました(「フックス」とはドイツ語で「キツネ」の意味です)。 まぁ、とりあえずビール(Bier, bitte!)です。「WIENINGER」という銘柄のピルスナー・タイプのビール。チェコのビールも旨かったですが、オーストリアのビールも、これまで飲んだ限りではほとんど外れがなく、美味しいです! ソーセージの盛り合わせ。1本がでかいし、量もめちゃ多い! 食べきれるかなぁ…。2人で取り分けたいので、「Wir möchten teilen, noch einen teller, bitte(シェアして食べたいので、皿をもう一枚ください)」とお願いしました。 店内はこんな感じです。客はオーストリア以外から訪れた観光客らしき人たちも目立ちましたが、地元の人らしい客も結構来ていました。 ローストしたカモ肉の料理があったので、頼んでみました。想像通りの味で美味しかったですが、こちらも量が半端なく多いです。 よせばいいのに、「お米が食べたいなぁ」ということで、リゾットを頼んでしまいました。2人でメイン3品はやはり多すぎました。さすがに食べきれず、少し残してしまいました。 晩ご飯の後、またトロリー・バスでザルツブルク駅を経由して、ホテルへの帰途につきました。大量のシリア難民で駅はその後どうなっているんだろうと気になって、少し駅を覗いてみました。駅前にはテレビの中継車が2台停まっていました。 大きな混乱はないようでしたが、昼間より難民の人数は増えたようで、駅構内はかなりの人だかりでした。テレビ局のリポーターが中継カメラの前で、何やら一生懸命しゃべっていました。 ホテルに帰ってテレビをつけたら、先ほど駅にいたリポーターが出ていました。ドイツ語なので詳しいことはよく分かりませんが、大変な状況はなんとなく伝わってきました。明日はもう一日、午後3時ごろまでザルツブルクに滞在します。事態が少しは好転することを祈るばかりです。 <ザルツブルク編(4)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/06

コメント(0)

-

欧州への旅2015(13)ザルツブルク編<2>/11月4日(水)

首都ウイーンが「音楽の都」と言われるオーストリアからは、素晴らしい作曲家・演奏家がたくさん輩出しています。なかでも一番有名なのは、ウォルフガング・アマデウス・モーツアルト(1756~1791)でしょう。モーツアルト以外でも、ワルツの父・ヨハン・シュトラウス2世や、シューベルト、マーラー、ブルックナーもオーストリア出身です。ドイツ出身のベートーヴェンやブラームスも、主な活躍の舞台はウィーンでした(ただし18世紀半ばまでは、欧州ではイタリアが音楽先進国だったそうです。このためモーツアルトも、作曲したオペラの大半は台詞がイタリア語で書かれています)。 今回、ザルツブルクにも足を延ばしたのは、(モーツアルト好きの)僕のわがままです。クラシック音楽はそんなに大好きという訳ではなかったのですが、モーツアルトとショパンだけは例外で、30代後半くらいからよく聴いていました。とりわけモーツアルトは僕にとって別格の存在でした。彼の生きざまにとても興味を持ち、岩波文庫で上下2巻で出ている「モーツアルトの手紙」は昔から愛読書の一つでした。 下手くそピアニストの僕ですが、ショパンは難しくて無理でも、モーツアルトなら(曲の一部分であれば)弾ける旋律がいくつかありました。モーツアルトの生涯を描いた映画「アマデウス」も、何回も繰り返し観ました。作曲家モーツアルトももちろん好きですが、それよりも(妻コンスタンツェへの手紙に下ネタを連発するような)その天真爛漫なところ、人間くささに、僕は惚れ込みました。だから、モーツアルトはあこがれの偉人の一人で、彼が生まれ育ったザルツブルグを訪れることは一生の夢でした。 「世界遺産」ザルツブルク旧市街への入り口は、最寄りのトロリー・バスの停留所「ラートハウス(Rathhaus)」で下車すればすぐです(関係ないけど、横断歩道の青信号の時間がどこも短い。10秒もないので、渡り切れない人が続出です!)。 古い建物の下のアーチ状の入り口をくぐると、もうそこは中世の街です。ただし、街中はあちこちで道路工事中で、資材がごろごろ。少し小雨も降ってきました。 街の入り口辺りは、細い路地が入りくんでいます。観光地化された現在では、両側の建物から商店の看板がせり出していますが、昔はどうだったのでしょうか? 数分も歩けば、有名なモーツアルトの生家の建物です。6階建てのこの家の4階でモーツアルトは生まれ、17歳まで暮らしました(もっとも3歳の頃から、父に連れられてパリ、ロンドン、ミラノ、ミュンヘン、プラハ等々ヨーロッパじゅうを旅していたモーツアルトなので、実際はこの家に腰を落ち着ける時間はあまりなかったのかもしれませんが)。 生家の入り口は、建物1階内部から階段を上がって2階にあります。モーツアルトはここで両親と姉の4人で暮らしました。 6階まであって部屋数も多く、結構広い家です。狭いけれど中庭もあって、吹き抜けになっています。 吹き抜け部分に面した廊下。天井は意外に低いです。ただし、モーツアルトは当時の平均的オーストリア人から比べると身長はかなり低く、163cmくらいだったと言われています。 モーツアルトが使っていたピアノ。現代のピアノと比べると小ぶりで鍵盤の数も少なく、当時はフォルテピアノと呼ばれていました(18世紀後半、現代のような88鍵のピアノはまだ誕生していませんでした)。モーツアルトが作曲した「ピアノ協奏曲」は27曲ありますが、モーツアルト自身は「クラヴィーア(鍵盤楽器)のための協奏曲」として書いたものが、現代ではピアノで演奏されているに過ぎません。彼の生きていた時代、コンサートでは、演奏家がフォルテピアノ、チェンバロ(ハープシコード)、クラヴィコードなどの鍵盤楽器から自分の好みで選んで演奏していたそうです(この項の出展:Wikipedia日本語版)。 モーツアルトは生涯に約900曲を作曲しました。生家内では、モーツアルトに関する数々の資料(実際に使ったバイオリンや遺髪、旅行で携帯していた財布など)が展示してありますが、直筆の楽譜や手紙類はほとんどが複製(コピー)だったのは少々興ざめでした。 生家見学のあと、モーツアルト一家が1773年に引っ越した家(こちらも記念館として公開)を訪れました。この家は荒れ果てていたのを世界中のモーツアルトファンのほか、日本の生命保険会社などの多額の寄付で、当時の姿に再建したそうです。 モーツアルトは妻コンスタンツェとの間に4男2女をもうけましたが、成人したのはカール・トーマス、フランツ・クサーヴァーという2人の男子だけ。ただし、2人とも子どもを残さなかったので、現在直系の子孫はいません。コンスタンツェは、モーツアルトの死後、1809年にデンマークの外交官ニッセンと再婚し、1842年、80歳で亡くなるまでザルツブルクで暮らしました。 モーツアルトゆかりの2つの家を見た後、僕らは旧市街の中心へ。その名も「モーツアルト広場」には銅像がありました。 ザルツブルク旧市街には、このような広場がたくさんあります。広場が点在しているので、街のどこを歩いていても空が広く見えて、圧迫感がありません。 川べりからは、ザルツブルクのシンボルでもある「ホーエンザルツブルグ城」が望めます。明日は、ケーブルカーで登って、山上の城まで行くつもりです。 <ザルツブルク編(3)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/04

コメント(0)

-

欧州への旅2015(12)ザルツブルク編<1>/11月2日(月)

ここでちょっと、オーストリアについてのミニ雑学講座です。オーストリアへ行く前、うらんかんろは、オーストリアはドイツ語でもオーストリアに近い発音なんだろうなと思っていました。しかし、改めて調べてみるとまったく違って、「オーストリア」はカタカナ表記では、「エースタライヒ(またはエースターライヒ)」(Österreich)でした。 従って例えば旅行中、会話でよく使った表現、「オーストリア(に来るの)は初めてです」は、「Das ist mein erster Besuch in Österreich(ダス・イスト・エアスター・ベズーフ・イン・エースタライヒ)」でした。なお、「エースタライヒ」と表記されることが多いのですが、実際、現地のネイティブが話しているのを聞くと、僕の耳には「ウースタライヒ」に近い音で聞こえました(まぁ、「エ」と「ウ」の間くらいなんでしょうね)。 オーストリアは、日本人にはしばしばオーストラリア(Australia)と間違われます。でも、両国名の混同は日本人だけではなく、英語圏の人にもよく見られるそうです。2006年10月、駐日オーストリア大使館商務部は、オーストラリアとの混同を防ぐため、国名の日本語表記を「オーストリア」から「オーストリー」に変更すると発表しました。大使館の看板プレートは現在では「駐日オーストリー大使館」となっているそうです。 しかし一方で、同国の大使は「国名表記を決定する裁量は日本国にあり、日本国外務省への変更要請はしていない」とも付け加えています。その後も、日本政府や官公庁、マスメディアなどに「オーストリー」を使う動きは見られません。朝日新聞は現在でも紙面では「オーストリア」と表記しています(第3&4段落の出典:Wikipedia日本語版)。日本では近い将来も、当分の間は「オーストリア」は「オーストリア」なんでしょうね。 さて、ウイーン滞在2日目。きょうは列車でザルツブルク(Salzburg)へ向かいます。まず、ホテル最寄りの地下鉄(Uバーン)・シュテファン広場駅(Stephansplatz)から、まずウイーン西駅(Westbahnhof)へ向かいます。シュテファン広場駅まではホテルから徒歩数分と、とても便利です(やはりホテルのロケーションは重要ですね)。 シュテファン広場から乗って約10分弱。4つ目の駅がウイーン西駅です。ここからオーストリア国鉄(ÖBB)のウイーン西駅まで、青い案内表示に従って歩きます。駅構内は結構近代的な雰囲気です。 昨日会ったJTBの担当者からは、「西駅にはシリア難民が数多く殺到しているはず。列車の運行にも影響が出る可能性は大きい。早めに行って確認して、もし乗る列車が運行中止になっても、別の列車の自由席なら乗れるので、なんとか自力でザルツブルクまでたどり着いてください。ヨーロッパは基本、自己責任なので」と口すっぱく言われていました。案内表示を見る限り、僕らの乗るミュンヘン行きの特急(RJ60)はちゃんと運行されるみたいです。 これは駅のホーム。難民らしきグループ(人たち)は構内やホームにポツポツと見えますが、それほど大量という感じではありません。 駅構内には、警備の警官の姿も見かけましたが、混乱しているような様子はどこにもありません。少し拍子抜けしたような気持です。 これが僕らの乗る特急列車。リンツ、ザルツブルク、インスブルックを経由してミュンヘンまで行く国際列車です。ザルツブルグまでは約3時間ほどの旅です。僕らは指定券を持って、自分たちの席に座りました。指定席車両の乗車率は最初は、6割程度でした。ところが、発車の10分前くらいなって、どこから来たのがたくさんのシリア難民たちが続々と乗り込んできました。「ダイヤ通りに運行されないのが当たり前」と言われるヨーロッパの鉄道ですが、RJ60は無事、定刻(10時40分)通りに発車しました。 難民たちは、手には自分たちのお金で買った乗車券は持っていますが、座席指定券はありません。しかし、指定席車両であってもお構いなしに、どんどん座ってしまいました。オーストリア国鉄の担当者も、もう収拾がつかないので、何も注意はしません(カメラを向けるのもはばかられたので、車内ではこの程度の隠し撮りくらいしか出来ませんでした)。驚いたことに、ほとんどの難民は身なりもそれなりに綺麗で、スマホも持っています。「最初に逃げ出してきた難民は、高学歴で比較的裕福な人たちが多い」と聞いていましたが、やはりそのようです。 ザルツブルクまでの約3時間、難民たちは比較的お行儀よくしていました。途中、リンツで指定券を持って乗ってきた乗客には、ちゃんと席を譲っていました(ただし、スマホで大声で通話したり、アラブ音楽を鳴らしたりするマナーの悪い連中も一部にはいました)。 しかし、ザルツブルクに無事に着いたので安心して降りようとしたら、ホームにはものすごい数の難民たちが列をなしています。そして僕らが降りるのを待たず、我先に乗り込もうとします。「これは普通にやってたら降りられない」と思った僕は、とっさに「どいてくれー! 降りるんだから!」と日本語で大声で怒鳴って、難民たちを押しのけて、ようやくホームへ。 やっとのことで、ホームからザルツブルク駅の構内へ。予想はしていましたが、ドイツ国境まであと6kmというザルツブルグには、大量の難民が滞留していました(その数は千人以上とも)。ホームや駅構内はもちろん、駅前広場にも溢れんばかりの状態です。難民たちはほぼ例外なく、ドイツのミュンヘンへ向かおうとしています。しかし、この頃(この日は9月14日)からドイツも入国審査を厳しくし始めたこともあり、待たざるを得なくなっています。 ザルツブルク駅には、ウイーン西駅と比べると、警官の数も10倍くらい。ほかにも軍の兵士、赤十字の関係者、ボランティア団体の人たちが数多く見られました。 これは駅前広場に設置された赤十字の大型テント。医療関係者も詰めていました。難民には小さな子供を複数連れている家族もいます。シリアからこのザルツブルクにたどり着くにも1週間以上もかかったことでしょう。もとより、国が平和であれば、好き好んで国を捨てることはなかったはずです。その国生まれた運命に翻弄される人たちには、心から同情せざるを得ません。一日も早く彼らに安住の場所が得られるように、願わずにはおれません。 ザルツブルク駅の建物。駅のまん前にはテレビ局の中継車が何台も止まっていて、レポーターが生中継もしていました。 僕らはとりあえずホテルまで向かいました。JTBに手配を任せたホテルは、国際会議もできる会場を併設した、近代的な建物ですが、プラハやウイーンのホテルと比べると、味もそっけもない感じ。まぁ1泊だけだし、駅からも徒歩数分というロケーションだから文句は言うまい。 ザルツブルク観光の中心地である旧市街は、駅からはトロリーバス「Obus(オーブス)」で10分弱。本数はたくさん出ています。ホテルで荷物を置いた僕らは、さっそく観光に便利な「ザルツブルクカード」(主要博物館の無料入場や公共交通機関の24~72時間乗り放題。僕らは24時間タイプ=26ユーロ=を購入)を買って、バスで旧市街へ。 <ザルツブルク編(2)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/11/02

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- ★★芋焼酎大好き!★★

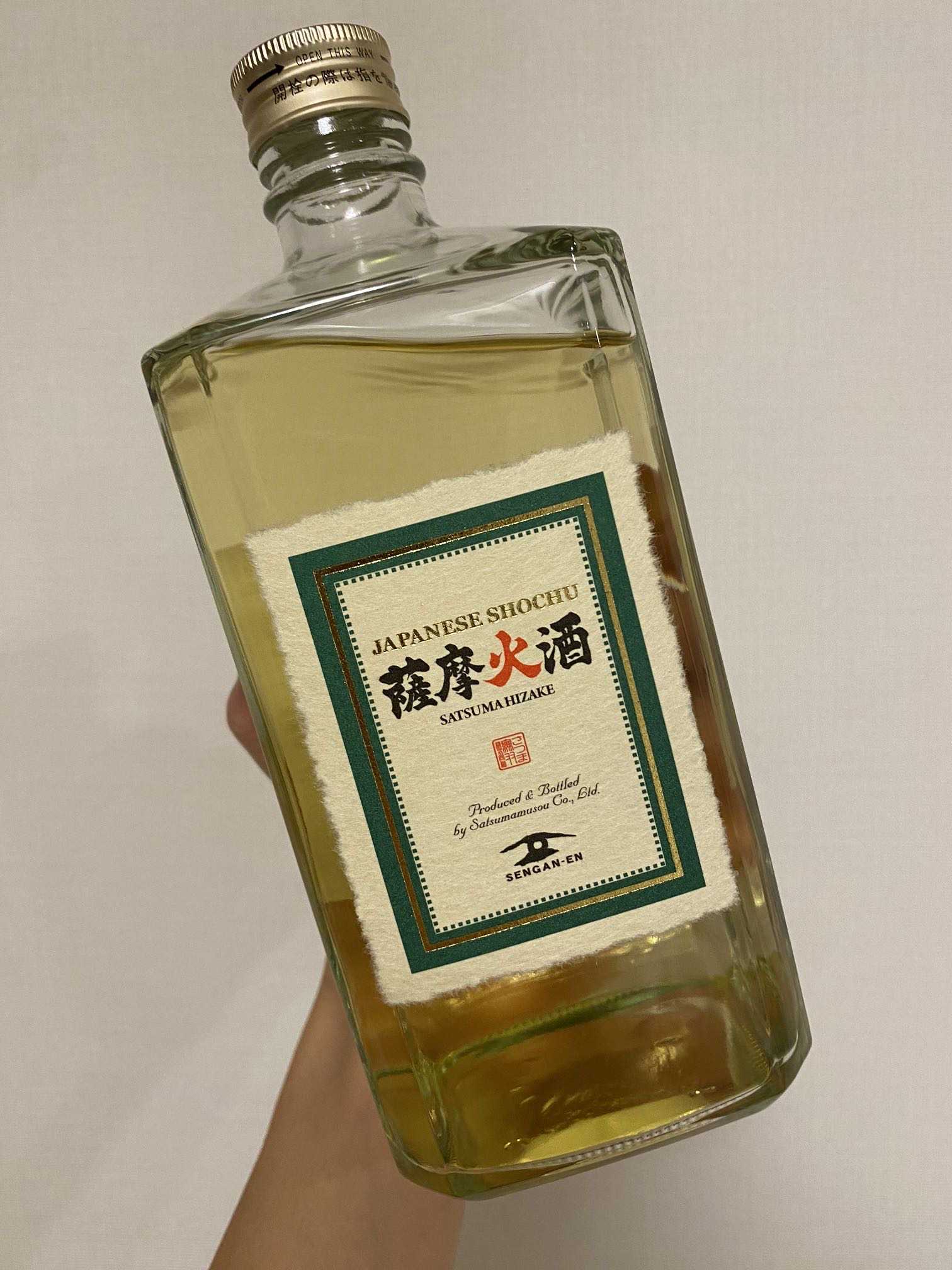

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-

-

-

- ソフトドリンクについて語ろう

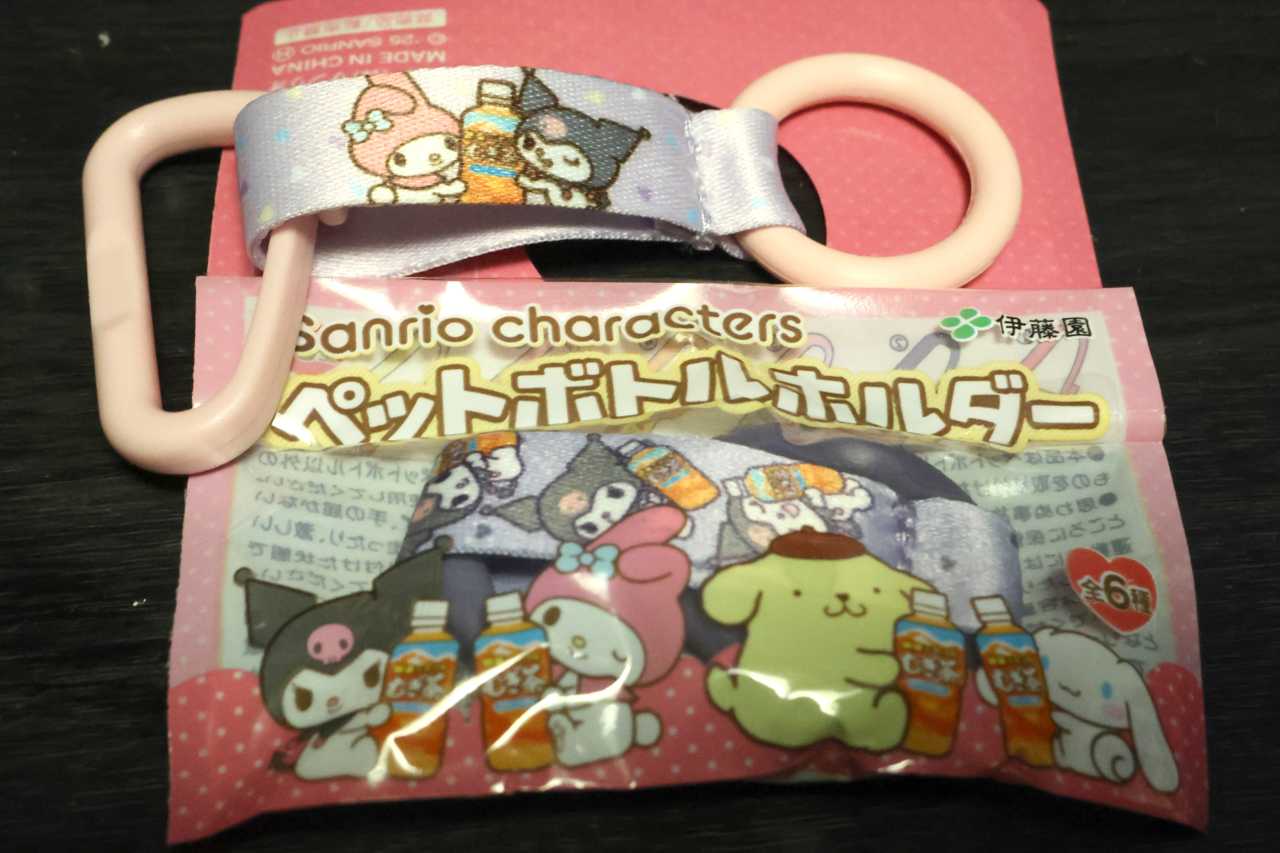

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-