2015年10月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

欧州への旅2015(11)ウイーン編<3>/10月31日(土)

※パソコンのトラブルのため、約2週間ほどお休みを頂きましたが、「欧州への旅2015」報告を再開いたします。 オーストリアで話される言語は、基本ドイツ語です(厳密に言うと、ドイツで話されるドイツ語とは若干違うようです。例えば、「こんにちは(グーテン・ターク(Guten Tag))」は、オーストリアのドイツ語では「グリュエス・ゴット(Gruess Gott)」となりますが、もちろん「グーテン・ターク」も普通に使われています。ただ有名な観光地を回ることのみが目的の旅ならば、英語で十分です。大都市や有名観光地ならば、商店もレストランもまず英語で事足ります(もっとも団体ツアーならば英語すら必要ないかもしれませんが)。 うらんかんろは、ドイツ語は大学の第三外国語(1年間必修科目でした)として学んだだけです。だから、ごく基本的な会話と文法の基礎しかやっていません。でも、オーストリア滞在中は(英語はあくまで補助手段と考えて)基本、ドイツ語で通したいと決めました。という訳で時間は数カ月しかありませんが、あらためて集中的に勉強しました。 とった手段は3つ。旅行会話本から実際に必要になりそうなフレーズ(とくに食事、買い物、移動時などを中心に)をピックアップし、ジャケットの胸の内ポケットに入るサイズの手帳にメモって、覚えるようにしました。次にドイツ語会話のCDをウォークマンに録音し、通勤の行き帰り等にヒマさえあれば聞いて、耳からも慣れるように努力しました。また、実際に現地に住む日本の方が書いているブログを読んで、役に立ちそうな表現も集めました。 結果ですが、大学時代に少しだけかじったこともあって、再び学んでいるうちに文法や発音のルール等を思い出してきて、旅行中は、なんとかなったかと思います。何よりも、ドイツ語で現地の人とコミュニケーションをとれる喜びは、なにものにも代えられないものでした(ドイツ語は見た目は難しそうですが、綴りと発音のルールさえ覚えれば、発音自体は初心者の僕でも結構通じるなぁと思いました。実際、移民の多いオーストリアやドイツでは結構間違った発音と文法でしゃべっている国民も多いとか)。 さて、ウイーンでの初日。美術史博物館、旧王宮などを見学し、そろそろ晩ご飯の時間となりました。オーストリアでもやはり滞在中はずっと、地元のレストランで食べようと決めています。僕らにとっては、その土地の食文化を楽しむことも旅の大切な目的です。間違っても、ウイーンの日本料理店に入るつもりは毛頭ありません。 初日はウイーン名物「シュニッツエル」(豚肉のカツレツ)の人気店「フィグルミュラー(Figlmüller)」。人気店だから必ず美味しいとは限らないことも多いのですが、駅に迎えに来てくれたJTBの担当者も「あそこはおすすめです」と言っていたので、安心して向かいました。6時すぎでもう少し客が並んでいましたが、「für zwei personen, frei?(フュア ツヴァイ ペルゾーネン、フライ=2人ですが、席空いてますか?)」と尋ねて待つこと10分弱で、幸いテーブルに着けました。 シュニッツエルは普通サイズだと皿からはみ出る大きさで、2人分くらいあります。でもこの店はハーフサイズで注文できると聞いていたし、「Halb portion, bitte(ハルプ ポルツオーン、ビッテ)」と注文。ただしハーフでも、長い方で25cmくらいの大きさです(1人で食べるなら十分なボリュームです)。シュニッツエルはイタリアだと「ミラノ風カツレツ」になるとか(ただしイタリアでは仔牛肉だそうですが)。欧州は国が変わっても同じような調理法の料理が多いですね(写真を撮る前に二等分してしまったので、切れ目が入っています。すみません!)。 他の料理も味わいたいと、一緒に頼んだのは肉といろんな野菜、マッシュルームが入ったスープ。とても上品な味わいで、美味しかったです。 野菜ももう少しほしいなと思い、ポテトサラダも頼みました。サワー・クリーム風味のソースもいける味でした。 名前はよくわからないですが、中心部のケルントナー通りのそばにはこんな風格ある、昔のままの建物があちこちにあります。さすがウイーンです。 ウイーンはカフェの街。街じゅうにカフェがあります。ショーケースのケーキもいっぱい種類があって、選ぶのに迷いそうです。 ショーケースのケーキに刺激を受けたわけではないのですが、有名な「ザッハートルテ」発祥の場所として知られる「ホテル・ザッハー」のカフェにお邪魔しました(泊まっているホテルからもすぐそば!)。 これが「元祖ザッハートルテ」。晩ご飯でお腹はいっぱいでしたが、デザートは別腹です(笑)。ケーキの上にチョコレートが乗っていて、ホイップクリームが添えられています。 街なかには、両替ショップがあちこちにあります(漢字もちゃんと看板に)。旅行中、一度だけ両替しましたが、やはり、日本よりレートは悪かった。探せばレートの良い両替ショップもあるのでしょうが、探す時間ももったいないし、やはり余裕を持って日本の銀行で両替していった方がいいと思いました。 ホテルへの帰り道、オペラ座の前が賑わっていました。何かと思えば、劇場で上演されたオペラを、超大型スクリーンで放映中。前にはちゃんと椅子も並べてありました。ただし、公演中の舞台をリアルタイムで外でも観られるという訳ではなく録画した過去の演目のようですが、画質も音響も結構良く、オペラファンを増やす良いアイデアだと思いました。さぁ明日は、いよいよザルツブルクへの移動です。 <ザルツブルク編(1)>へ続く こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/31

コメント(0)

-

Bar UK写真日記(33)/10月28日(水)

前日に続きBar UK写真日記です(By うらんかんろ) マスターの大好きなモルトウイスキー銘柄の一つ「グレンドロナック」に、また新しい仲間が加わりました。8年物の「ヒーラン(Hielan)」。原則、シェリー樽熟成にこだわっている同蒸留所にしては、珍しくバーボン樽熟成とシェリー樽熟成の原酒をブレンドしたオフィシャル・ボトルです。いつものドロナックとは違った雰囲気が楽しめます。他のドロナックのオフィシャルとの飲み比べセットもあるそうです。 マスターは、「研修」と称して久しぶりに欧州へ出かけてきました(うらんかんろも、もちろん一緒です(笑))。7泊9日の旅。今回は初めてのヘルシンキ経由でした(写真は空港内の様子です)。 最初の目的地はプラハ。言うまでもなく、「世界遺産」の街。中世の街並みがとてもよく保存された、建築博物館のような場所です。「ヨーロッパは過去、5回ほど行ったけれど、今まで見た中でも、間違いなく、一番美しい街です」とマスター。 ウイーンにもお邪魔しました。ウイーンと言えば、芸術の都、音楽の都。モーツアルトが後半生を過ごした街です。 モーツアルトと言えば、生まれ故郷のザルツブルグも外せません。マスターはもちろん足を延ばしました。 もちろんマスターは、帰りには、UKでお出しするお酒たちもきちんと買ってまいりました。中にはヘルシンキで買った謎?のリキュールも。 そして、これは内緒のお土産。知る人ぞ知るグラッパの逸品、あの「ロマーノ・レヴィ(Romano Levi)」です。非常に難しい直火式蒸留で造られ、「職人のグラッパ」の称号も。残念ながら、レヴィ氏は2008年に亡くなりましたが、これは2006年に蒸留されたものです。もちろん、ご所望の方にはお出しするとのこと。お値段は、ちょっと怖いので書けません(笑)。マスターまでお尋ねくださ~い。 帰国してからもマスターは多忙です。これはアイラ島の個性派ジン「ボタニスト(The Botanist)」のセミナーで。多彩なハーブについて学びました。 その翌日には、バーUK店内で「ブルックラディ」のセミナーです。一般のモルト愛好家の方が対象。参加した12名の皆さんは、講師のマーレー・キャンベル氏の話を、熱心に聞き入っていました。マスターは「お客様にもとても好評だったので、このような催しをまた、ぜひ企画したいです」と話していました。 土曜の店休日、マスターは、奈良にある「Lamp Bar」にお邪魔しました。ここは、先ごろ、「ディアジオ・ワールドクラス・コンペティション」で見事、世界チャンピョンに輝かれた金子道人さんのお店です。マスターのお姉さんの親友が、「Lamp Bar」が入っているビルのオーナーだったことから、誘われました。 金子さんは、バー業界のWEBマガジン「Drink Planet」の連載「人ものがたり」の今月号に登場されていますが、UKのマスターもことしの5月号で紹介されています。そんなこともあって、不思議な「縁」を感じた夜だったとのことです(写真は、遊び心が一杯の金子さんのカクテル「ダイナソー」。他にもオリジナリティ溢れるカクテルをたくさん堪能して、幸せそうなUKマスターでした)。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/28

コメント(0)

-

Bar UK写真日記(32)/10月27日(火)

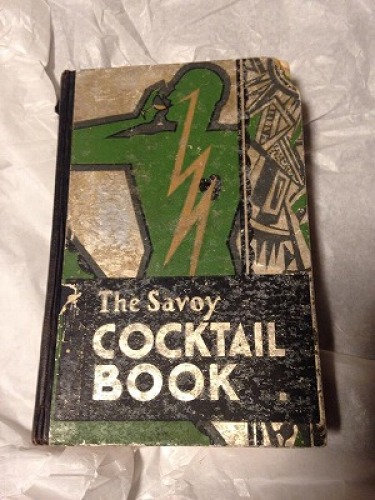

2か月近くお休みしてしまいましたが、かなり久々のBar UK写真日記です(By うらんかんろ)。 マスターは念願だった「サヴォイ・カクテルブック(The Savoy Cocktail Book)」の初版本(1930年刊)を、海外オークションで格安で手に入れました。「これで、クラシック・カクテルの研究もさらに進むよ」と喜んでいます。 ハリー・マッケルホーンのカクテルブック「Harry's ABC of Mixing Cocktails」(1919年刊)にも登場する「ヨコハマ」というカクテルです。「Harry's…」の初版本をテーマにしたうらんかんろのブログ連載でも最終回に取り上げましたが、マスターは仲のいい近所のバーのマスターにつくってもらいました。 きょうは、シングルモルト「グレンモーレンジ」のセミナーです。この蒸留所は最近、面白いオフィシャル・ボトルを次々とリリースしています。 先日、お客様の要望に応じてポート・ワインを1本、店のラインアップに加えたマスターですが、それならばとマデイラ・ワインも1本仕入れました。 9月に入って国産ウイスキーの新顔が相次いで登場しています。「(仕入れの)出費が多くて大変」と言いながら、マスターは結構楽しんでいるみたいです。 新顔の一つ、S社のシングルグレーン・ウイスキー「知多」のセミナーにも行ってきました。軽くて飲みやすく、ソーダ割りに合いそうな味わいです。 マスターは、毎年欠かさず訪れている秋の英国フェア(@梅田の阪急百貨店)にお邪魔してきました。そして、昼間から美味しいモルトを堪能してきました。 これはマスターが英国フェアで買ってきたもの。珍しいスティル(泡なし)タイプのシードル、リーチ工房の水差し、ミートパイ。シードルは翌日に泡ありタイプも追加購入です。 9月29日から10月12日まで、成田一徹さんの作品展が、一徹さんの生まれ故郷・神戸市で開かれました。マスターも展示作業等を手伝いました。 神戸での作品展は盛況のうちに終わりました。2日後の14日は、成田さんが急逝して丸3年を迎える日でした。歳月は足早に過ぎ去っていきます。30年来の友人だったマスターは「いまだに彼が亡くなったという実感がないんです。今後も、バーUKを、その名付け親でもある一徹さんを偲べる素晴らしい空間として、しっかりと守っていきたい」としみじみ話していました。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/27

コメント(0)

-

Bar UK 11月の店休日のお知らせ/10月26日(月)

遅くなりましたが、バーUKマスターから、11月の店休日についてのお知らせです。 11月は、現時点では日曜・祝日のほか、7日(土)、18日(水)、21日(土)が店休日となる予定です。なお、14日(土)は終日貸し切り営業となります。何卒ご了承くださいませ。 ※店休日、営業時間等に変更が生じる場合は、このバーUK公式HP&Blog上にて、すみやかにお知らせいたします。 以上、何卒よろしくお願いいたします。 【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途、水曜と土曜にそれぞれ月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。午後4時~7時はノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2015/10/26

コメント(0)

-

連載「欧州への旅2015」一時休載のおしらせ/10月23日(金)

「欧州への旅2015:ウイーン&ザルツブルグ編」は、うらんかんろのパソコンの不具合のため、しばらく休載させて頂いています。再開までいましばらくお待ちくださいませ。何卒よろしくお願いいたします。

2015/10/23

コメント(0)

-

欧州への旅2015(10)ウイーン編<2>/10月18日(日)

オーストリアは、13世紀初め以来、ハプスブルグ家による王政が長く続いてきました。帝国が解体され、オーストリア共和国が成立したのは1918年で、共和制の歴史はまだ100年も経っていないことになります。1938年から45年まではナチスドイツに併合され、第二次大戦後は連合国(英米仏ソ)に10年間占領されるなど、厳しい時期を経験します。主権を回復し、国連に加盟したのは1955年です。 人口は2014年現在で約870万人。面積は北海道よりもやや大きい程度です。EUやユーロには加盟しており、いちおう西側陣営とみなされていますが、永世中立国でもあるためNATOには加盟していません(軍事同盟に加盟していない代わりに徴兵制があり、18歳以上の男子は半年間の兵役義務があるそうです)。永世中立国という立場を使ってオーストリアは、様々な国際紛争の仲介役を果たすことも多く、小国ながら存在感の大きい国です。米ソ冷戦下にはケネディ米大統領、フルシチョフソ連首相の二人が、初めて会談した舞台もウイーンでした。 さて、ウイーンでの初日、美術史博物館を見終えた僕らは、博物館の隣にある旧「王宮」を訪れました。ハプスブルグ家が600年以上も住まいとし、政務を執った場所です。この宮殿では歴代皇帝のほか、女帝と言われたマリア・テレジア、そして悲劇の皇妃と称されたエリザベートが暮らしました(写真は、王宮に入る「ブルク門」)。 王宮は18棟の建物から成り、2500以上もの部屋があります。現在そのほとんどが一般公開されていますが、全部見るととんでもない時間がかかるので、僕らはエリザベートの住まいでもあった「シシィ(エリザベートの愛称)博物館」や皇帝の部屋、銀器のコレクションルームという人気の場所だけを重点的に見ることにしました。 これが皇妃エリザベート(1837~1898)の肖像画((C)Photobusiness/Artothek )。若い頃の写真は残されているのですが、30歳以降はほとんど写真を撮らせなかったといいます。独バイエルンの貴族の娘として生まれ、16歳でオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフの元に嫁ぎ、3人の子をもうけましたが、夫婦仲は悪く、晩年は一人で国外へ旅行ばかりしていたそうです。61歳の時、滞在先のジュネーブでイタリアの無政府主義者に暗殺されるという悲劇の生涯は、宝塚歌劇でもしばしば上演されていますね。 王宮すぐそばのブルク公園には、ウイーンのモーツアルト像がありました。ウイーンは言うまでもなく、モーツアルトが後半生を暮らし、音楽家として大きく成長した重要な場所です。 モーツアルト像のすぐそばには、あの文豪ゲーテの銅像もありました。「えっ? ゲーテってドイツ人でウイーンとゆかりはあったの?」のお思いの方、貴方は正しいです。ゲーテはウイーンとは直接ゆかりはないのですが、シューベルトほか数多くの作曲家の歌曲をはじめ、多くの曲に詩を提供したことで、評価されて銅像になったとのことです。 美術館と王宮という2カ所の見学を終えて、ちょっとカフェで休憩。ウイーンはカフェの街。街なかにはカフェが至る所にあります。カプチーノやウインナ・コーヒーとかを頼むと、必ずこんな感じで水が付いて出てきます。 カフェの後、僕らは旧市街中心部のシュテファン広場を目指しました。広場には、ウイーンのランドマークでもある「シュテファン寺院」があります。12世紀半ばの創建で、現在の建物は14~16世紀に改築された、高さ137mのゴシック様式の大寺院です。モーツアルトが妻コンスタンツェ・ヴェーヴァーと結婚式を挙げた寺院としても有名です。 寺院前の、その名も「シュテファン広場」はウイーン観光のスタート拠点なので、当たり前ですが、世界中からの観光客であふれていました。寺院の地下には、ハプスブルグ家の人たちの内臓を入れた壺が安置されています。 同じ場所から180度反対側を見たら、こんな感じ。広場は結構広いです。しかも車は(馬車以外)乗り入れ禁止なので、安心して歩けます。 予想はしていましたが、広場でもやっていました! シリア難民を支援しようという募金活動。通行人はあまり関心を示していないようでしたが、オーストリアには支援団体も多いという話です。 シリア難民支援の募金活動のそばを、まったく関係ないキリスト教関連のグループが淡々と行進していました(何らかの宗教的行事みたいでしたが…)。このコントラストが、なんとも不思議な感じがしました。 <ウイーン編(3)>へ続く。

2015/10/18

コメント(0)

-

欧州への旅2015(9)ウイーン編<1>/10月16日(金)

チェコ・プラハでの3日間の滞在を終えた後、今度はオーストリアの首都ウイーンへ移動です。ヨーロッパは鉄道網が発達しているので旅に重宝します。僕らは車窓の景色が楽しめる鉄道の旅が好きなので、ウイーンへはもちろん鉄道利用です。早朝(と言っても8時すぎですが)、僕らはプラハ中央駅へ向かいました。泊っていたホテルからはめちゃ近く、車で10分弱でした。 ウイーンまでは約4時間の旅。プラハ中央駅は、いかにも古いヨーロッパの駅という風格ある外観ですが、中に入ってみると結構近代的な雰囲気です。ここも他のヨーロッパの駅と同様、改札口はなく、直接ホームまで行く方式です。あるのは車内検札のみ。 何番ホームから発車するかは、15分~30分くらい前にならないと表示されないので、それまでは案内板のそばで待つしかありません(スペインでの列車の旅でもそうでした)。しかも発車時刻もしばしば、予告なく遅れるそうです。これがヨーロッパです。 これが僕らの乗るグラーツ(Graz=オーストリア第二の都市です)行きの特急列車「RailJet(RJ)73」の車両編成案内図。食堂車も連結されているみたいですが、荷物もあるので、昼ご飯は座席で何か食べようと、駅でバゲットのサンドイッチを買いました。 いよいよプラハともお別れです。列車は珍しく(?)定刻通りに発車しました。しかし、発車のベルもアナウンスもなく、静かな発車です。国境をまたぐ国際列車なので、乗客にはやはり観光客らしい人が目立ちます。 ひと眠りしていたら、もう国境を越えてオーストリアです。車窓の景色はチェコとそう大きな違いはないのですが、唯一、オーストリア国内に入ると驚くのが、風力発電の風車が多さです。車窓からあちらこちらに沢山見えてきます。自然エネルギー利用での先進国とは聞いていましたが、さすがエコを大事にする国です。 昼ご飯を食べてしばらくしたら、もうウイーンに到着です。観光客は通常、ウイーン中央駅で降りるのですが、僕らは、JTBの担当者が待つ、その一つ向こうのウイーン・マイドリング駅で下車です(写真は、マイドリング駅のホーム。最近改築されたようで、愛想のない近代的な駅でした)。 駅のホームでJTBの担当者と落ち合いました。ウイーンの担当者は在住の日本人の方でした。駅からホテルまでは20分程度の距離。その間、いろいろと注意事項を聞きましたが、やはり、一番の気がかりは、この数日欧州全域で大きな社会問題となっているシリア難民のこと。僕らはオーストリア滞在の2日目に、ウイーンからザルツブルグへ移動する予定ですが、そのウイーン→ザルツブルグ→ミュンヘンという列車のルートに今、難民が殺到しているというのです。 これがウイーン滞在中に泊る「ホテル・アストリア」(明日はザルツブルグで1泊ですが)。市内の目抜き通りのすぐそば。観光にも最高のロケーションです。JTBの担当者からは「明日の(乗る予定の)列車も、運行キャンセルという事態が十分予想されますが、その場合も別の列車の自由席ならチケットは使えるので、ザルツブルグまで頑張ってたどり着いてください。ここはとにかく、すべてが自己責任の国。誰も助けてはくれないと思って、自力で何とか乗り越えてください」との説明。 念のためチケットを確認してもらうと、驚くべきことが! JTBの担当者曰く「中央駅発となっていますが、ウイーン西駅に発駅が変更されているはず。後ほど確認してみます」(確認してもらうと、やはり予告なく変更されていました)。「間違って中央駅に行った人がどうするんでしょう?」と言うと、「中央駅に行って初めて(発駅が)変更されたことを知って、仕方なく西駅へ自力で移動することになるだけです。文句を言う人はほとんどいません。欧州はそういう所なんです」との答え。いたれり尽くせりの日本がなんと有り難いことでしょうか。 さて、時間はまだ午後2時すぎ。ホテルに荷物を置いて、早速、街へ出かけました。ホテルのすぐそばには、「アルベルティーナ美術館」(写真)というのがありました。マリア・テレジアの夫の美術コレクションを展示しているそうですが、とりあえず僕らが目指すのはオーストリア最大のコレクションを誇る美術史博物館なので、ここは通り過ぎます。 こちらも途中、通りかかった国立オペラ座。夜には、壁面にスクリーンが設置され、劇場内で上演されたオペラが上映されるとか。スクリーンの前には座席も置かれて、只で観られるなんて!凄いです。 これが美術史博物館。とても立派なんで表側かと思ったら、裏側なんだそうで、さらにぐるっと回って正面側まで歩かせられました。 ようやく玄関にたどり着き、入場です。料金は14ユーロ。でも凄いコレクションがいっぱいなので、これでも十分安いと思います。 美術館の1階ロビーから2階へ上がる正面階段から見上げると、こんな感じです。天井の壁画と壁面の手の込んだ装飾に圧倒されます。 これがその階段。床や壁、天井に大理石をいっぱい使った、頑丈かつ豪華な造りです。上がった2階にはカフェもあります。 正面上がったところの壁面にある壁画は、なんとあのグスタフ・クリムトの作なんだとか。ぜひ、じっくり鑑賞してください。クリムト壁画の細かい部分を鑑賞するための双眼鏡(三脚付き)も、2階に置いてありました。 美術史博物館には、ブリューゲル、デューラー、ラファエロ、ベラスケス、レンブラント、フェルメールなど沢山のコレクションがありますが、なかでもブリューゲルはたくさん所蔵されていて、名作ばかり。教科書に出てきた作品にも出合えます(これは有名な「農民の婚礼」という絵)。 この美術館のもう一つの目玉所蔵絵画に、フェルメールの「絵画芸術」と題された作品(写真)がありますが、な、なんと展示している部屋が改装工事中とのことで、公開されていなかったのです。せっかく遠い日本から来ているのに! 別の部屋に移して展示するとか臨機応変の対応がとれないところがヨーロッパらしいですが、実に残念で、腹立たしかったです。 <ウイーン編(2)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/16

コメント(0)

-

Bar UKマスターからのお知らせ/10月15日(木)

バーUKマスターからのお知らせです。 バーUKは、来週21日の水曜日は、アイラモルト「ブルックラディ」のテイスティング・セミナー開催のため、午後6時~9時過ぎまで、貸し切りとなります(セミナーは参加定員に達しましたので、現在申し込みを締め切っております)。 午後9時以降にお越しの場合も、念のために席があいているかどうか、ご確認のお電話(06-6342-0035)を頂ければ幸いです。 以上、何卒よろしくお願いいたします。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/15

コメント(0)

-

成田一徹さん急逝から3年/10月14日(水)

10月14日は、うらんかんろの30年来の友人でもあった切り絵作家の成田一徹さんが、脳内出血のため亡くなって丸3年でした。「都内の駅で倒れて救急車で上野の病院へ搬送された」という知らせを奥様から聞いたのを、昨日ことのように思い出します。早いものでもう3年です、でも、まだ3年も経ったような気がしません。 一徹さん急逝後の3年の間、京都、大阪、神戸、銀座と合わせて計7回もの個展を開催することができました。一徹さんの悲願でもあった『新・神戸の残り香』と『NARITA ITTETSU to the BAR』全面改訂版の出版も、数多くの皆様のご協力・ご尽力で実現できました(Bar UKには常設展示の「一徹ギャラリー」も出来ました)。 次なる課題は、遺された膨大な原画の整理とデータ保存、そして原画そのものの公的機関(施設)での永久保管と公開(常設展示)です。公的機関での保管については(現時点ではまだ詳しくは書けないのですが)嬉しいことに、おそらく、一徹さんが一番望んだであろう形で実現する方向で、現在、物事が進んでいます(すでに母校でもある大阪経済大学では、代表作10点の常設展示が実現しています)。 僕自身もご遺族も、永遠の存在ではありません。寿命ある存在である以上、永久に作品管理をし続けることはできません。一番の気がかりは、著作権が消滅する2062年以降(TPPが発効すれば2082年以降となりますが)、一徹さんの膨大な作品(原画等)を誰が、どうやって保存・管理してくれるのかでした。その重要な課題に対する答(解決策)が見つかりつつあることは、本当に嬉しく思っています。 神戸の自宅に遺された約2千点以上もの作品(原画)については、『神戸の残り香』『新・神戸の残り香』掲載の原画、そしてバー関係の原画についてはほぼ資料整理とデータの保存は終わりました。しかしながら、それ以外のたくさんの作品がまだ未整理のまま残されています(ジャンルごとの整理はほぼ終わったのですが、個々の作品をデータとして記録・保存し、制作時期等を調べる作業はまだ道半ばです。少なくともあと2~3年はかかると思います)。 うらんかんろは今後もご遺族に協力して、成田一徹という唯一無二のアーチストとその芸術を後世へ末永く伝えていくために、遺された作品の整理とデータ保存に努めていきます。また、『to the BAR』の重版(おそらくは近い将来実現するでしょう)に向けても全力を尽くす所存です。こうした作業はささやかですが、亡き一徹さんのために出来る、僕の唯一の恩返しだと思っています。 将来の夢の一つは、バー以外のジャンルでも、ユーモアとウイットに富んだ素晴らしい作品が数多く遺されているので、これを本にして出版することです。常設展示の「成田一徹ミュージアム」が出来ればそれに勝る喜びはありませんが、いつの日か、そういう構想を実現してくれる公的機関が出てくることを切に願っています。 皆様どうか、今後とも成田一徹の切り絵を末永く愛してくださいませ。また現在、著作権管理・運用を担っている「Office Ittetsu」に対しても、温かいご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

2015/10/14

コメント(0)

-

欧州への旅2015(8)プラハ編<7>/10月14日(水)

チェコと言うと、皆さんは誰を思い浮かべるでしょうか? 作家のカフカや、画家のムハ(ミュシャ)は有名ですが、僕はやはりドヴォルザーク(1841~1904 ※チェコ語ではドヴォジャークと言うそうです)やスメタナ(1824~1884)という2人の偉大な作曲家をイメージします。スメタナは交響詩「モルダウ」で有名ですが、僕自身はドヴォルザークの「新世界」交響曲が大好きです(とくに第四楽章が)。小学校時代、下校時に校舎に流された曲はいつも、「家路」という題名でも知られる「新世界」第二楽章のメロディーでした。 プラハ近郊に生まれたドヴォルザークは、最初はビオラ奏者として活動していましたが、オーストリア政府の奨学金を得て作曲の道に専念することになりました。1878年に発表した「スラブ舞曲」が欧米で高い評価を得て、1892年には、ニューヨークのナショナル音楽院に招かれて、院長に就任します。滞米中に作曲したのが有名な「新世界」です。初めて知ったのですが、ドボルザークはビオラ奏者をしていた頃、スメタナに指導を受けていた時期もあったとのことです。 という訳で、プラハ滞在最終日の最後の見学スポットは、ドヴォルザーク博物館でした。美しい石造りの二階建ての建物は、実はドヴォルザークと直接ゆかりはないそうですが、ドヴォルザークが暮らした家がこの建物のすぐそばにあったことから、国立博物館(ドヴォルザーク博物館を管理)が買い取って博物館として活用しているとのことです。 内部にはドヴォルザークが使ったピアノやビオラ、仕事机、実際に着ていたガウン、直筆の楽譜など貴重な品々が展示されています。2階はサロンになっていて、コンサートも時々開かれるそうです。 これはドヴォルザークが使っていた眼鏡。お土産には、直筆楽譜が印刷されたハンカチを買いました。博物館の女性は、「イセムス ヤポンスカ(日本から来ました)」と言うと、日本語の解説カードを探してきて渡してくれたり、とても親切に対応してくれました。「ジェクイ・ヴァーム! ナ・スフレダノウ(どうも有難う! そして、さようなら)」。 さて最後の観光を終え、晩ご飯を食べるために再び、街の中心部へ戻ります。ドヴォルザーク博物館は、街の少し外れにあるので、最寄りの駅から、プラハの来て初めて地下鉄に乗ることにしました(と言っても2駅だけですが)。 最後の夜も、やはりホスポダ(ビール居酒屋)です。お目当ては「ウ・ズラテーホ・ティグラ」という店。その昔、ハベル大統領がクリントン米大統領を招待した店とのことで、地元でも結構有名な人気店だそうです(店は、通りには看板もなく、建物の入り口壁の上にトラ(店名の「ティグラ」はチェコ語の「トラ」)の彫り物があるだけ。入口はこの奥です。めちゃ分かりにくい店で、最初は通り過ぎてしまいました)。 しかし、なんとか座れたものの、まだ早い時間なのに店内は超満員です。僕らは10人掛けくらいの大きなテーブルで、他の客との相席。しかしテーブルはそう大きくはなく、上にはビールのジョッキを置くくらいのスペースしかありません。フードを食べている人はほとんど見かけず、客は皆、ひたすらビールを飲んでいます。 相席の隣で飲んでいたのは、ハンガリーから来たというカップル。「車で3時間ほどだから、プラハはよく来るんだよ。この店も3度目。この後、オペラに行くんだ」と(近くてすぐに来れるのが、あぁ、羨ましい!)。「この混みようでは、フードはちょっと頼めないなぁ」ということで、ジョッキで1杯だけ飲んで「別の店へ行こう」と決めました。店内の壁に飾ってある額の写真が、ハベル&クリントン両氏が訪れた際に撮られたものです。 ということで、5分ほど歩いて“転戦”したのが、ここ「ウ・メドヴィードクー」というホスポダ。すでに賑わっていましたが、大バコなので、すぐにテーブルに案内されました。 とりあえずビール。ここでは地元の有名な銘柄「ブドヴァル」の生が飲めます。ブドヴァルは後に、その名前にあやかって「バドワイザー」の名でビールを販売し始めた米国の会社と訴訟沙汰になったことでも有名です(裁判はチェコ側が勝訴、だから欧州では「バド(Bud)」という3文字の銘柄名でしか販売できません)。 きょうのメインは、初日からあちこちで食べられていたのを見て、「滞在中に一度は口にしたい」と思っていたチェコの代表的な名物料理「豚ひざ肉のロースト」。ナイフが刺さったままの豪快なスタイルで出てきます。ジューシーで、とても美味しいのですが、いかんせん量が多い。2人でも食べきれないくらい。 一緒に頼んだもう一品。パンに生ニンニクをこすり付け、バター風味のパテを塗って頂きまーす(チェコ風ガーリック・トーストといった感じ)。素朴な味わいが口に合います。 大バコなので団体の観光客が多いですが、欧米系の方がほとんどです。次から次へと、10~20人のグループがやって来ます。聞けば、年中無休だとか。儲かって笑いが止まらないでしょうね。 ビールは一杯では足りず、「イェシェチェ・イェドノウ、プロスィーム(おかわり、くださ~い!)」。ただし銘柄は、今度は店のオリジナルビール「オルドゴット(Oldgott)」にしました。ダークなラガーと言った感じのビールですが、これもまた旨いです! こうしてプラハ3日目の夜も更けていきます。美しい街並みと美味しいビールと料理を堪能しました。明日は、いよいよウイーンへ列車で移動です(写真は、夜のプラハの路地。治安は良くて、街灯も多いので比較的明るく、夜でも安心して歩けます)。 最後に、チェコへ旅するなら、「これだけは、絶対に覚えていってほしい」便利な7つのチェコ語(表現)をまとめておきます。これだけ喋れたら、旅行中はなんとかなりますし、地元の人たちも笑顔で歓待してくれること間違いなしです(いちおう、チェコ語のアルファベットで打ちましたが、お使いのパソコンで文字化けしたら、ご容赦を!) (1)ドブリー・デン(Dobrý den)=こんにちは、(2)ドブリー・ヴェッチェル(Dobrý večer)=こんばんは、(3)ドブレ・ラーノ(Dobré ráno)=おはようございます、(4)ジェクイ・ヴァーム(Děkuji vám)=ありがとうございます、(5)ナ・スフレダノウ(Na shledanou)=さようなら、(6)プロスィーム(Prosím)=「どうぞ」「すみませ~ん(呼びかける時)」「お願いします」など使い道は多彩、(7)プラチット・プロスィーム(Platit prosím)=お勘定お願いします <プラハ編>はこれで終わります。次回からは<ウイーン&ザルツブルグ編>がスタートです。

2015/10/14

コメント(0)

-

欧州への旅2015(7)プラハ編<6>/10月13日(火)

チェコ人は国家や民族間の勢力争いに長く翻弄されてきました。19世紀初めまでハプスブルグ家が支配する神聖ローマ帝国(962~1806)、それに続くオーストリア・ハンガリー帝国の支配下(領域内)でした。従って、チェコは良くも悪くもドイツ文化の影響を色濃く受けています。法律や行政、学問等の言葉は長くドイツ語が使われ、チェコ語はもっぱら家庭内で話す言葉として受け継がれてきました。チェコ語が公用語になったのは、第一次大戦後、チェコスロバキアが独立宣言をした1918年のことです(第二次大戦中は再び、一時ナチスの占領下に置かれます)。 そして戦後、ソビエトの影響下で共産主義国家になると、今度はロシア語が義務教育化されました。従って、中高年以上のチェコ人には今もドイツ語やロシア語を理解できる人が多いとも聞きました。1989年の「無血革命」後に学校教育を受けた若い世代は、かなり流暢に英語を話します。1990年代以降、チェコは西側陣営の一員として急速に発展し、変化を続けています。 他民族・他国の支配下に置かれるという経験を、日本人は(戦後の米軍占領下以外)ほとんど知りません。チェコ人たちを見ていて感じるのは、国家や民族の思惑に翻弄されながらも、自分たちの文化とアイデンティティを守りながら、したたかに生き抜こうという力と意志です。EUやNATOには入っても、あえてユーロ圏には入らず、コルナという独自通貨を維持するのもそうした反骨心・愛国心の現れにも見えます。独立国でありながら、事実上米国の支配下に置かれている日本の現状を見ると、チェコ人のしたたかさに学ぶことも多いような気がしました。 さてプラハ滞在も3日目となり、最終日です。この日はまず、プラハ城のそばにある観光名所の「ロレッタ教会」へ。1626年創建のこの教会は、パレスチナにある聖母マリアの家が「天使によってイタリアのロレッタ村に運ばれた」という伝説に基づいて建てられたものです。同じような教会は欧州各地にあるそうですが、なかでもこの教会は最も古く、美しいと言われています。ただし、訪れてみるとあいにく修復工事中でした。 工事中でしたが、内部には入れました。二階建ての回廊に囲まれた中庭に、聖母マリアの家「サンタ・カーサ」があります。早い時間なのでまだ観光客もまばらでした。 「サンタ・カーサ」の内部。壁や天井の装飾や壁画が、他の西欧の名立たる教会もそうですが、ここも手が込んでいてとても立派です(宗教的な意味合いは、僕にはよく分かりませんが…)。 回廊の2階に「財宝展示室」という部屋がありました。ここで最も有名なのが、6222個のダイヤモンドを埋め込んだ聖体顕示台です(カトリックの権威を示すためには、ここまで贅沢な物が必要だったのでしょうか)。 ロレッタ教会を後にして、午前中、まだ時間もあるのでムハ(ミュシャ)美術館へ行こうということに。途中、道に迷って知らない大通りに出ました。ここはどこ? チケット売り場のおねえさんに「ムルヴィーテ アングリチュチナ?(英語が話せますか?)」と聞くと、「イエス!」との答えだったので、地図を見せて現在位置を尋ねました(写真の奥に見ええるのは国立博物館だそうです)。 これがたどり着いたムハ美術館。アルフォンス・ムハ(1860~1939)=日本では「ミュシャ」の名の方が通りがいいですが=は言うまでもなくアールヌーヴォーを代表する画家です。チェコのモラヴィア地方に生まれ、パリやウイーンのほか、米国でも活躍しました。 ムハってどんな絵を描いた人だったか、思い出せない方のために、ムハらしい代表的な1枚アップしておきます。ムハ美術館には生涯に手がけた、ポスター原画、スケッチ(デッサン)、油絵、版画、水彩画など約100点のほか、ムハの机や創作ノートなど貴重な品も数多く展示されています。 再び「旧市街広場」へ。何やら結婚式後の写真撮影をやっていました。毎日、何人かのこうした結婚式カップルを広場で見かけましたので、そういうビジネスがあるのかもしれません。 街角の広告ポストです。あの懐かしのSimply Red(今も解散はしていないみたいです)がプラハで近々コンサートをするという宣伝ポスターが貼ってありました。 午後からは、ヴルダヴァ川からプラハの街並みを眺めてみようと思い、約1時間半のクルーズに申し込みました(ガイドブックに書いてあった業者よりも、旧市街広場そばのチケットボックスの方が切符の値段が安かったのはラッキーでした)。 クルーズには僕らも含めて30人ほどの観光客が(国籍は実に様々みたいです)。船長兼ガイドさんが、同じ説明を4カ国語(英語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語)で順番に話していたのには、正直驚きました。 天気は快晴。船から眺めるカレル橋も素敵です。橋の上は歩行者天国になっているので、きょうも賑わっています。 プラハ城は何度見ても飽きません。まるで絵葉書のようです。ただし、両岸の景色や雰囲気はパリのセーヌ川クルーズの方に軍配が上がるかなぁ。 クルーズ・ツアーを終えて、今度はドヴォルザーク博物館に向かいます。今度は少し距離を歩きます。途中、デモ隊に遭遇しました。周囲には自動小銃を持った警官まで。プラカードに書いてある言葉を見ると、(シリア)難民受け入れ反対とあります。チェコには今のところ難民はさほど来ていませんが、やはり、欧州は地続きなので懸念は持っているようです。 <プラハ編(7)>へ続く。

2015/10/13

コメント(0)

-

欧州への旅2015(6)プラハ編<5>/10月11日(日)

「チェコの人って、お酒は何を飲むんですか?」。旅から帰ってきてよく聞かれた質問です。 チェコは言わずもがなですが、ビール大国です。世界最大のホップ生産国で、チェコ国民一人当たりの年間ビール消費量は約130リットル(3日でほぼ1リットルも!飲んでる計算)で、世界一なんだそうです。従って、最初の質問の答は「圧倒的にビール」です(ワインも少しは飲まれるようですが…)。 チェコ国内には大小様々なビールメーカーがあり、現在ではビールの主流になっているピルスナータイプ(下面発酵)のラガー・ビールは、チェコで誕生したと言われています。プラハなど大都市の街中にはたくさんのビアホール(チェコ語では「ホスポダ(Hospoda)」と言い、ビール居酒屋のような雰囲気)があり、店内に醸造設備を持ち、自家製のビールを提供している処も少なくありません。 チェコ国民に言わせれば、ビールは酒ではなく「液状のパン」なのだとか(笑)。お値段も中ジョッキ1杯(500mlくらい)で30~40コルナ(150~200円)くらいと、信じられないほどリーズナブルです。今回はたくさんの種類のビールを飲みましたが、どの銘柄も飲みやすくて、美味しかったのは意外な驚きでした(写真は、ライトアップされた夜の旧市庁舎。プラハは日が暮れてからも美しい街です)。 残念ながら、チェコのビールの知名度は(ドイツやベルギーのビールに比べると)日本ではいまいちです。チェコ三大有名メーカーの銘柄「ウルクェル」「ブドヴァル」「スタロプラメン」(写真=昼間のカフェで)は、ネット通販なら日本でも購入できますが、大手の量販店ではほとんど見かけません。日本人の口にもきっと合うと思うので、チェコのビールをもっとPRしてほしいと思うのは僕だけでないでしょう。 ちなみに、「ブドヴァル」を販売する国営会社の銘柄「ブドヴァイゼル(Budweiser)」にちなんで、米国のアンハイザー・ブッシュ社(現在はベルギー資本が買収)が製造・販売し始めた「バドワイザー」は訴訟沙汰となり、現在でも欧州では「バドワイザー」名で販売できないとか。 さて、2日目の晩ご飯は初日の夜に「貸し切りで満席」とふられた、市民会館地下のホスポダ「プルゼニュスカー・レスタウラツェ」へ。ところが時間が少し遅かったせいか「あいにく、40分待ちです。待たれますか?」。ここまで来たからには「はい、待ちます」。でも、隣のウェイティング・バーで飲んでいると幸い、20分ほどで呼ばれました。 店は大バコですが、今夜も満員の盛況です。欧米人の団体客が目立ち、初日の店とは違って、アジア系の客はほとんど見かけません。 店の内装はアールヌーヴォー様式で、ミュシャの絵のような趣のある壁画には歴史の重みが漂い、木製の椅子やテーブルもとても年代を感じます。 灯りや窓など、細部にまでこだわったインテリアが素敵です。市民会館自体は1911年の完成なのでもう100年以上。このホスポダもおそらく相当長い歴史がある老舗なのでしょう。 とりあえず、ビール。メニューの一番上の一般的なものを頼んだのですが、少し濃いタイプです。でも旨いです。「ナ・ズドラヴィー(乾杯!)」。 サワー・クリーム系のソースを焼いた牛肉にかけた「スヴィーチェコヴァ・ナ・スメタニェ」という料理。ビールにとてもよく合います。周囲にはマッシュポテト。 「グラーシュ」という地元の代表的な料理。パプリカをたっぷり使い、刻んだ牛肉とジャガイモが入ったシチューという感じ(パンと一緒に食べます)。聞けば、「グラーシュ」はハンガリーやオーストリアなどの隣国でもポピュラーな料理なんだとか。 店内では時折、アコーディオンとベース&歌のバンドが入ります。客も一緒に歌いやすいように、演奏されるのは欧米でも有名な曲が多いみたいです。歌が入るとさらに賑やかになり、広い店内は一体感に包まれます。2日目の夜もしっかりお腹がいっぱいとなりました。それでは、「プラチット、プロスィーム(お勘定お願いします!)」。 最後の写真は、すみません、食事とはまったく無関係な1枚です。泊っていたホテルの近くにろう人形館がありました。毎日、何度も何度もその前を通りましたが、その際、ロビーに座っているジョン・レノンが嫌でも目に入ってきました。 レノンとチェコと、どういう関係があるんだろう?と思い、少し調べてみました。すると、民主化実現の「無血革命」(1989年)の原動力となった若い世代を後押ししたのは、レノンの「愛と平和の思想」だったという分析もあることを知りました。レノンが凶弾に倒れたのは、革命9年前の1980年。悲報はチェコの若者にも届き、レノンを弔う一人の若者がカレル橋のそばで描き始めたのをきっかけに、多くの若者がその壁に思い思いのメッセージを絵や言葉で残しました。名曲「イマジン」は今もチェコの若い世代の愛唱歌で、「レノンの壁」は現在、プラハの名所の一つにもなっています(壁画を見たい方は、こちらのページへ)。 <プラハ編(6)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/11

コメント(0)

-

欧州への旅2015(5)プラハ編<4>/10月10日(土)

チェコはご承知の通り、かつてはチェコスロバキアという国で、第二次大戦後、東欧の共産主義国家の一つでした。しかし1989年、「ベルリンの壁」崩壊に伴う民主化の波でチェコスロバキア国内にも反政府デモが広がり、ついには「無血革命」によって当時のフサク・独裁政権が倒れました。そして同年、ヴァーツラフ・ハベルを初代大統領とする民主国家に生まれ変わりました。 その後、1993年にはチェコスロバキアは解体され、チェコとスロバキアという2つの共和国が誕生しますが、それぞれ元々違う言語(と言っても方言のようなものらしいですが)を持つ地域だったので、分割もうまく行ったようです。チェコの首都は言うまでもなくプラハですが、スロバキアの首都はプラチスラヴァという聞いたこともないような名前。観光・集客という面でも圧倒的にチェコの方が人気で、スロバキアは分割して割を食った感じでしょうか。 なお、チェコは1999年にNATOに、2004年からEUにそれぞれ加盟し、今では完全に西側陣営ですが、なぜかユーロには加盟せず、コルナ(1コルナは約5円)という独自通貨を使っています(このあたりの理由はよく分かりません)。ちなみにお隣のスロバキアはユーロ、NATO、EUのすべてに加盟しています(写真は、旧市街広場。観光用の馬車の出発地点もここです)。 さて、プラハ城観光を終えて、僕らは再び街の中心部まで戻ってきました。きょうの昼御飯は、カレル橋からもほど近い、「ウ・パルラメントゥ」というレストラン(写真)。ガイドブックにはあまり出ていない店ですが、口コミ情報では「地元チェコの人たちに人気の店」ということだったので、ここにしました。 店は混んでいましたが、「ドブリー・デン、イエ ナース ドヴァ(こんにちは、2人なんですが…)」と言えば、幸いすぐに席に案内されました。まず頼んだのは、ローストした豚肉をクリーム系ソースで煮込ん料理。柔らかいスポンジケーキのようなパンが添えられています。上品なお味で、素直に美味しいです。 お米が食べたくなったのでリゾットを頼みました。リゾットというとイタリアというイメージですが、チェコの人もよく食べるようです。キノコの風味もしっかり浸みこんでいて、旨いです(ただし、コメは少々柔らかかったかな。リゾットだから少しくらい芯があるような感じのコメの方が美味しいのにね)。 食事を終えて、再び街へ。プラハでは観光用に「セグウェイ」が席巻しています。街を歩いていると2~3人のグループがセグウェイに乗って観光している姿をあちこちで見かけます。車も馬車も通れないような細い道が多いので、ちょうどいいのかもしれませんが、歩行者とぶつかる事故はあまり起きないのかな? ふとショップのガラス窓を見たら、観光客らしい女性が二人。水槽に足を突っ込んでいて、びっくり。エステ&マッサージの店で、脚のアカを小魚に食べさせて綺麗にするという施術だとか。この二人、みんなの見世物になっていて恥ずかしそうでした。 付近を歩いていて、ふとビルの壁を見ると、かのポーランドが生んだ偉大な音楽家、フレデリック・ショパンの顔が。このプラハの建物で一時期暮らしていたそうです(モーツアルトがプラハにも滞在したことは知っていましたが、恥ずかしながら、ショパンも居たとは知りませんでした)。 音楽家ネタで言えば、街を歩いていると、こんな建物(改修工事中でしたが)にも出合いました。建物前にいたツアー客のガイドさんの説明を盗み聞きしたところによれば、かのモーツアルトが1787年、オペラ「ドン・ジョバンニ」を初演した劇場なんだそうです(「スタヴォフスケー劇場」という名だとか)。 通りではこんなイベントも。レンガに絵を描けば(有料ですが)、それが慈善団体への寄付になるとか。描かれたレンガが積み上げられていました。 旧市街はぶらぶらと歩いているだけで思わぬ発見があり、楽しいです。突然、青空市場に出くわしました。僕らは海外旅行では、必ず現地の市場を覗くことにしているので、これは丁度いいタイミングでした。 チェコと言えば、人形芝居が有名です。市場でもマリオネット(操り人形)を売る店があちこちにありました。 意外かもしれませんが、チェコはフルーツも種類が多く、充実しています。とくにベリー系の種類の多さには驚きます。このてんこ盛りのベリーが、日本円で250円ほど。その安さにびっくり! 果物屋さんで売っていた小ぶりのリンゴのような謎の果物。「Nektarinxy」というチェコ語が最初よく分からなかったのですが、よくよく考えてみると、これは見た目からしてもネクタリンですね(日本ではあまり見かけませんが)。市場は、そこに住む人々の暮らしが一番よく分かる場所です。見ていて、ほんとに飽きない大好きな場所です。 <プラハ編(5)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/10

コメント(0)

-

Bar UKマスターからのお知らせ(11日は営業いたします)/10月9日(金)

バーUKマスターからのお知らせです。 バーUKは当初、明日10月10日(土)から12日(月=祝日)までの3日間連休を頂く予定でしたが、11日の日曜日は、早い時間帯にグループのお客様のご予約がありましたので、いちおう午後3時〜9時半の予定で営業いたします(グループ客の皆さんが帰った後、ヒマだったらもう少し早く閉店するかもです…笑)。 なお、当日は、貸し切りではございません。席には少しばかり余裕がございますので、他のお客様も受け入れは大丈夫です。日曜日に大阪キタまでお出かけの際は、どうぞお気軽にお立ち寄りくださいませ。【Bar UK】 大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F 電話06-6342-0035 営業時間 → 平日=午後4時~10時半(金曜のみ11時まで)、土曜=午後2時~8時半、定休日=日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回程度お休み。店内の基本キャパは、カウンター7席、テーブルが一つ(4~5席)。オープン~午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2015/10/09

コメント(0)

-

欧州への旅2015(4)プラハ編<3>/10月8日(木)

海外旅行をする際は、出発前にいつも、そこで話されている現地の言葉を集中的に勉強していきます。今回は、チェコ語とドイツ語でした(ドイツ語は大学の第3外国語で1年だけ習いましたが、今回、実用的な会話を中心にやり直しました)。 出発前、「プラハもウイーンも、ホテルはもちろんのこと、観光地でも外国人客の多いレストランやショップではまず英語は通じるし、若い人はほとんどが英語がそこそこ喋れるので大丈夫だよ」と現地事情に詳しい知人から教えてもらっていましたが、そこはやはり、「現地の言葉で少しでもコミュニケーションがとれた方が、より親しみを持ってもらえるだろうし、旅も楽しいはずだ」というのが僕の信条なので、今回も本やDVD等で数カ月前から勉強しました。 チェコ語はスラブ語族の言葉でロシア語、ポーランド語なども同じ仲間ですが、普段僕らにはまったく馴染みがありません。チェコ語に取り組むのは、もちろん初めて。主に旅行者向けの会話本で勉強し、発音はインターネットの翻訳サイト(グーグル等)でネイティブの発音を聞いて、覚えました。チェコ語は幸い、(訳のわからない文字を使うロシア語とは違って)基本、通常のアルファベットの文字を使うので、ロシア語よりもまだとっつきやすい感じがしました。 結果、カタカナ発音でも、イントネーションさえしっかり覚えれば(真似すれば)、何とか通じるもんです。ホテルや街中、レストラン、買い物等で、そこそこコミュニケーションもとれて、僕がチェコ語を話した時の相手の反応(笑顔)を見るのが、また面白かったです(写真は、カレル橋を渡った辺り。日本大使館もこの近くにあるとか)。 「世界遺産」プラハ城へは、この電停からトラムに乗ります。切符は、旅行者用の「1日券」(トラム、地下鉄、バス共通です)を事前にホテル近くの地下鉄駅の窓口で買いました。1日券は110コルナとお手頃です(1コルナは約5円なので、550円くらい)。1回券だと24~32コルナしますので、4回乗れば元がとれます。 プラハ城は、街を見下ろす小高い山の丘の上にあり、旧市街のどこからでも見える街のシンボルです。歴代王の居城ではあるのですが、見た感じは城というよりも、教会や宮殿など様々な建物の複合体といった印象。戦いのための拠点というより、王の権威を示す場所だったのかもしれません(なお、城の一部は現在、大統領府として使われています)。 トラムに乗った電停から、10分ほどで「プラハ城」前(Prazsky hrad)に到着です。アナウンスはチェコ語と英語だし、他にも観光客がいっぱい乗っていて、みんな同じ電停で降りるので間違うことはありません。 お城の入り口の門をくぐると、見学スタート地点の広場があり、やはり早朝からたくさんの人が集まって来ています。チケットは3つコース(主に見学できる場所の数の違い)で値段が違います。僕らは時間もあまりないので、最小限の人気のポイントだけを見る250コルナのコースを選択。早速、まず、城内でひときわ目立つ高さ96mの建物「聖ヴィート大聖堂」へ。 これが「聖ヴィート大聖堂」。西暦930年に建てられ、現在の建物は14世紀のものがベースとなっていますが、その後何度も改築を繰り返し、最終的に完成したのは20世紀になってからとか。地下には歴代王の墓があります。 大聖堂の内部は、他のヨーロッパの大聖堂とそう大差はありませんが、ステンドグラスは必見の価値があります。中には、日本でも知られる画家ミュシャ(現地ではムハという)が手がけた作品もありました=写真。 城内のもう一つの見どころは「聖イジー教会」=写真=です(城内にいったい教会をいくつ造ったら気が済むのかという気もしますが)。華やかな赤い色をした初期バロック様式の教会で、920年の完成。現存する建物は火事の後、1142年に再建されたものとのこと。 聖イジー教会の横には、色とりどりの小さな家が並んだ通りがあります。「黄金小路」と呼ばれ、城に仕える錬金術師らが住んでいたといいますが、各家の中は驚くほど狭く、天上も低いです。この並びの一軒、「22番」の家は、あの作家フランツ・カフカが一時期、仕事場として使っていたとのことです。 プラハ城から眺めたプラハ旧市街。赤い屋根でほぼ統一された家並みが息をのむほど綺麗です。古い時代の建物を大事に守っていこうという人々の心意気が伝わってきます。 同じ場所から、街並みを違う方向を眺めるとこんな風景。さすが「世界遺産」プラハです。どこを切り取っても絵になる街で、ずっと眺めていても飽きません。 城内の広場にはオープン・カフェもあり、結構賑わっていましたが、我々は時間もないので、横目で見て通り過ぎました。 城門を出て、プラハ城にお別れ。門の両側に衛兵がいましたが、服装のセンスはいまいち。バッキンガム宮殿の衛兵の方が少しおしゃれかな? さて、旧市街広場、カレル橋、プラハ城という三大観光名所を見た僕ら。再びトラムで市内中心部まで戻り、そろそろ昼御飯の時間です。プラハで初めてのランチは、『地球の歩き方』の口コミ情報で「美味しくて地元の人にも人気」と書かれていた「ウ・パルラメントゥ」というレストランを目指します。 <プラハ編(4)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/08

コメント(0)

-

TPP大筋合意の裏であまり報じられない懸念/10月7日(水)

新聞やテレビではまだあまり詳しく、また大きく報じられていませんが、今回大筋合意したTPPで、著作権関連の条項が、米国の思惑通り、酷い内容になっているようです。 例えば、著作権の保護期間は従来の50年を70年に延長する、故意による著作権侵害は非親告罪とする(現在は親告罪)など、心配した通りの決着です。他にもネット上での著作権侵害防止関連の条項もあるようですが、その影響は詳しい内容が不明なので不透明なままです。 過去の芸術作品は人類共通の財産であり、後世の人間が先人達の作品を幅広く利用できなければなりません。新たな文化も芸術も、すべてが無から生まれる訳ではありません。商業作品への摸倣(パクリ)は論外ですが、過去の先人の作品からインスピレーションやヒントを得て生まれる作品だって多いのです。 保護期間の70年への延長については、世界中の様々な芸術分野の、数多くのアーチストが「自由な創造活動の妨げとなり、大企業が得をするだけ」と反対の声を上げていたそうですが、豪や韓国も追随するなど、残念ながら、米国の圧力にどの国の政府も抵抗できなかったようです。 この結果、例えば、従来は作者•演者の死後または公表後50年で、安価に商品化できていたDVDやCD(音楽ライブ等)もさらに20年も待たなければならなくなります(映画は、米国の圧力による2003年の法改正ですでに、従来の発表後50年が70年に延長されています)。 また、非親告罪化によって、著作者からの告発・告訴がなくても、捜査機関が独自に事件化することが可能となります。この結果、捜査機関が別の目的のために事件化し、安易に家宅捜索(時には軽微な違反で逮捕も)するのでは等の懸念を指摘する声も出ています。 この問題は、うらんかんろとしても引き続き注視していきたいと思っています。【追記】TTP協定締結にともない、改正著作権法は2018年12月30日に施行され、著作権の保護期間は従来の著作者の死後(または作品公表から)「50年」から「70年」に延長されました。また、海賊版の販売・送信行為等は非親告罪化され、著作権者の告訴がなくても起訴できることになりました。

2015/10/07

コメント(0)

-

欧州への旅2015(3)プラハ編<2>/10月6日(火)

街そのものが「世界遺産」に指定されているプラハは、10世紀から20世紀までの様々な建築物が非常によく保存されていることから、「建築博物館」とも称されます。最もよく残っているのが、12~18世紀に誕生したゴシック、ルネサンス、バロック様式の建物です。旧市街の街を歩いていると、中世にタイムスリップしたかのような気分になれます(モーツアルトの生涯を描いた映画「アマデウス」も、「現在のウイーンでは、モーツアルト時代の街並みの映像が満足いくようには撮れない」とのことで、プラハで撮影されたと聞きました)。 プラハ2日目の朝は7時に目覚めました。きょうはさっさと朝食をとって、街歩き&観光に繰り出す予定です(写真は、ホテルの部屋の窓から見たすぐ向かいの建物。何の建物かは分かりませんが、見るからに歴史のありそうな雰囲気です。こんな建物が街のあちこちに一杯あるのです)。 朝食会場のホテルの従業員の方に、「ドブレー・ラーノ(おはようございます)」とチェコ語で挨拶。バイキング・メニューは結構豪華で、ハムやソーセージ、パンの種類も多く、選びごたえがあります。なんとシャンパンまで! 米国人らしい外国人客の中には、朝から飲んでる人もいました。 朝食の会場は、ホテルの中央部分で、駅のコンコースのような吹き抜けの、とても素敵な空間です。元々が歴史的な建物なので、重厚な雰囲気が漂っています。 朝食を終えてホテルを出て、6~7分歩けば、プラハ観光の中心「旧市街広場」に着きます。広場のシンボルの一つ、旧市庁舎が見えて来ました。早朝なので、まだ歩いている人はまばらです。空気もひんやりして、9月中旬なのに、結構肌寒いです。 写真や映像で見た旧市街広場が目の前に! 360度、どこを見ても素晴らしい建物だらけ。プラハにやって来たんだとしっかりと実感できます。広場の中心には、チェコ宗教改革の中心人物だったヤン・フス(1370?~1415)の銅像が。 旧市街広場の周囲の建物の1Fには、カフェや土産物店も並んでいます。プラハの街歩きも基本ここがスタート地点です。観光客もそろそろ集まり始めています。 広場の東側にあり、2本の高い塔が目立つのがティーン教会。1135年に建てられ、現在のゴシック様式の姿は1365年の改築されたものだそうです。 旧市街広場の名物、旧市庁舎の天文時計です。15世紀頃に造られたとか。毎正時ごとに仕掛けが動き出し、建物の前は見物客であふれます。 さて、午前中にプラハ観光の見所、カレル橋、プラハ城も回っておきたいので、旧市街広場を後にして、北西方向へ再び歩き始めます。プラハの道は基本、石畳なので、歩きやすい靴でないとNGです。ハイヒールを履いている女性などはまずいません。 細く曲がりくねった道を5分ほど歩くと、有名なカレル橋の東端に着きます。橋の入り口の建物が見えてきました。 カレル橋は全長約500m、幅10mもある大きな石橋です。14世紀後半から15世紀初めにかけて建造されました。橋が架かるヴルタヴァ川は、日本では「モルダウ川」という呼び名の方が有名ですが、最終的にドイツ国内へ流れ、有名なドナウ川となるそうです。 カレル橋の名前は橋が造られた当時の王で、神聖ローマ皇帝でもあったカレル4世の名にちなみます。橋の入り口の側に立つ、この銅像の方がカレル4世(1316~1378)。ボエミア生まれの文人皇帝として知られ、チェコ語のほか仏語、独語、イタリア語、ラテン語の5カ国語を自由に操ったとか(ちなみに、カレルとは英語名だとチャールズ、仏語だとシャルルです)。 カレル橋の両側の欄干には、30体の聖人像が立てられていますが、キリスト教に詳しくない僕らには、誰が誰かはほとんど分かりません(^_^;)。後でガイドブックを見たら、30体の中には、日本人にもとても馴染みがある聖フランシスコ・ザビエルの像もあると書いてありましたが、見逃してしまいました(笑)。 橋の上には、似顔絵描きや、手作りの土産物を売る人たちがたくさんいて、賑やかです。橋からは遠くプラハ城もよく見えます。橋を渡った後、僕らはそのプラハ城見物に向かうために、近くの電停から路面電車に乗る予定です。 <プラハ編(3)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/06

コメント(0)

-

欧州への旅2015(2)プラハ編<1>/10月4日(日)

ヘルシンキ空港を立って2時間、予定通り、9月10日の夕刻、プラハのヴァーツラフ・ハベル国際空港に到着しました。空港にはJTBの現地担当員の方が迎えに来てくれていました。 僕らの海外への旅は、いつも航空機等の交通機関とホテル(オプションで空港・ホテル間の送迎)だけをアレンジしてもらい、毎日の予定はまったくのフリープランのツアーです。自由行動なので、自分たちで計画して、好きな時間に行きたいところへ行けるのが魅力です。一度このフリープランで旅すると、添乗員付きの団体ツアーなど行く気がしません(もっとも、僕は過去一度も団体ツアーの経験はありませんが)。 空港に迎えに来てくれて、ホテルまで連れて行ってくれるJTBの担当者は、現地に住む日本人の方であることが多いのですが、今回のプラハではチェコ人の女性でした。僕はいちおう覚えたてのチェコ語で「ドブリー・ヴェッチェル(こんばんは)」とご挨拶。でも、相手は日本語はほぼペラペラ、聞けばだんなさんが日本人で、日本にも行ったことがあるんだとか(写真は、プラハ空港内の案内板。英語、チェコ語、ロシア語、そしてなぜか中国語はなくてハングル)。 ホテルまでの道中の車内で、担当者の方からプラハ滞在中の一般的な注意等を聞いたりしていると、30分ほどでホテル着。ホテルはいつもできる限り、中心部に位置していて、足場のいい所でお願いしてします。その方が動き回るのには何かと楽だから。最初から足場の良いホテルがセットになっているケースもありますが、そうでないこともあり、今回、ウイーンでは追加料金を払ってホテルを指定しました(写真は、プラハで僕らが泊った「K+K セントラル」。元々何かの歴史的建造物をリノベーションしたらしい)。 ホテル内のエレベーターも、昔の洋画に出て来そうな、超クラシックなタイプ。自分をドアを開け閉めします。 ホテルはプラハの街のランドマークの一つである「火薬塔」(写真)のすぐ近く。ゴシック様式の火薬塔は高さが65m。1475年に建てられ、旧市街を守る城壁の門の一つといいます。ホテルは、プラハ観光の中心でもある旧市街広場へ徒歩で6、7分という好ロケーションです。 とりあえず、荷物は部屋に置いて、晩ご飯を食べに街に繰り出すことにしました。お目当てはホテル近くの市民会館(写真)地下にある「プルゼニュスカー」という名のチェコ料理のレストラン。現地時間では午後8時すぎだが、家を出てから21時間くらい起きている計算で、体内時計は午前3時すぎ(チェコと日本は時差7時間)。とにかく眠いです。早く飯を食べて、ビールを飲んで眠りた~い。ところが店に着くと、「きょうは貸し切りで満席。明日なら大丈夫だよ」といきなりの“カウンターパンチ”です。 仕方なく、2日目か3日目に行く予定をしていた別のレストラン「コルコフナ」に変更しました(こちらも混んでいましたがなんとか座れたし、結果的に、ホテルにもより近かったのはラッキーでした)。 伝統的なチェコ料理のレストランと言っても、こちらはまったく詳しくないので、店の英語のメニューを見ながら、注文する料理をあれこれと検討します。チェコは海のない国なので、料理はやはり牛、豚、鶏、羊など肉が中心。魚系は川魚が少しある程度。こうした素材を焼く、煮込む、揚げる(蒸し料理は見なかった)等で調理し、味付けやソースで個性を出しています。 まぁ、チェコと言えば、やはりビール(ホップの生産量は世界一。一人当たりのビール消費量も世界一なんだとか)。とりあえずメニューの一番上にあったビール、「ピルスナー・ウルクェル」(チェコの二大メーカーの一つ)を注文しました。写真を撮る前に少し飲んじゃいました(笑)。 伝統料理らしいのかどうか分からけれど、鶏の手羽肉を甘辛く焼いたような料理です。シンプルな味付けですが、口に合って旨いです。付け合わせに、タコスのようなものが添えられているのが不思議でした。 こちらは、地元産のハムやソーセージの盛り合わせといった感じ。ビールとの相性も抜群で、まぁ、普通に美味しかったです。 店内には、ビールの醸造施設もあるんだとか。ご多分に漏れず、ここプラハにも中国人観光客が目立ちます。団体ツアーの人たちはとくに声がでかいのです。このあたりのマナーをもう少し勉強してほしいんですけどね。 予想はしていたけれど、ここチェコでも料理の1人前の量は半端なく多いです。日本人なら2~3人前くらいの分量です。だから2品頼むともう十分。お腹もしっかり一杯になって、帰る途中、部屋で飲むミネラル・ウォーターを近くのスーパー(11時くらいまで開いてます)で買って戻りました。さぁ、きょうはしっかり寝て時差ぼけも解消して、明日早朝からのプラハ観光に備えようっと。 <プラハ編(2)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/04

コメント(0)

-

欧州への旅2015(1)序章(ヘルシンキ)/10月3日(土)

チェコとオーストリアの旅から帰ってきて2週間余。のびのびになっていた旅の報告にようやく着手します。いちおう20~30回程度の予定で、訪れた場所、美味しく食べた店、旅で感じたこと等を思い出すまま綴っていこうと思います(過去の旅報告とは趣を変えて、写真は大きめに紹介していきたいと考えています)。 今回の旅では、まだ訪れたことのないプラハ、ウイーン、ザルツブルクの三都市を巡ることが最大の目的でした。いずれの街にも「世界遺産」が数多くあり、プラハやザルツブルクの旧市街は街全体が「世界遺産」となっています。とくにプラハは、欧州の中でも中世の街並みが最も良く保存されていることで知られ、映画「アマデウス」もウイーンではなく、プラハをウイーンに見立てて撮影したくらいです。 関空からの欧州路線は、現在、JAL、ANAのほか、KLM(アムステルダム経由)、ルフトハンザ(フランクフルト)経由、カタール航空(ドーハ経由)のほか、フィンランド航空くらい。今回はフィンランド航空なので、まずはヘルシンキへ向かいました。飛行機は意外と小ぶり。ジャンボ機がほとんど姿を消したので、その小ささが目立ちます。写真は機内で飲んだフィンランドのビール(日本のビールの方に軍配!)。 飛行時間は約9時間。まもなくヘルシンキに着陸です。搭乗時間はエコノミークラスだと、8~9時間が限界だと個人的には思います。10時間以上かけての直行便よりも、一度乗り換える方が、身体も楽だし、気分転換になります。窓から見るヘルシンキ空港周辺は森や田畑が目立ち、人家はほとんどありません。 ヘルシンキに無事到着。フィンランドもEU加盟国なので、EUへの入国手続きはここヘルシンキで出来ます。難なく入国審査を終え、プラハ便までは3時間余ほどあるので、早速DUTY FREEのショップを冷やかしに回りました。 おとぎの国・フィンランドと言えば、ムーミン。当たり前ですが、空港内のムーミン・ショップは人気でした(そういう僕は、好きでも嫌いでもないキャラですが)。 ショップで缶詰を売ってましたが、お国ぶりを映して、なんとトナカイの肉の缶詰。1個買ってみようかと思いましたが、往路の経由地で荷物を増やすのもどうかと思い、やめました。 ショップを巡ってもまだ時間も余ったので、たまたま見つけたアイリッシュ・パブへ。生のキルケニーがあったので、注文。往路の経由地で飲むビールは、旅の期待もあって、格別に旨いのです(ただし、前回スペインの経由地のドーハはアルコールNGだったのでガッカリでした。だからもうカタール航空には二度と乗りません)。 さて、そうこうしている内にプラハ便の出発時刻も近付いてきました。プラハまではここからあと2時間。もうあとまずかで最終目的地ですが、飛行機内では熟睡もできず、時差もあって、眠いです。 <プラハ編(1)>へ続く。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2015/10/03

コメント(0)

-

ブルックラディ・テイスティングセミナーは定員に達しました/10月2日(金)

Bar UKマスターからのお知らせです。 先般このBlog上でお知らせしたアイラモルト「ブルックラディ」のテイスティング・セミナー(下記)ですが、定員に達しましたので、募集を締め切らせて頂きます。なお、「キャンセル待ち登録」は14日まで受け付けておりますので、ご希望の方は末尾のメールアドレスまでお知らせください。***************************************************** Bar UKからのお知らせです。 日頃はBar UKをご愛用頂き、本当に有難うございます。さてこのたび、シングルモルト・スコッチウイスキー「ブルックラディ(Bruichladdich)」のブランド・アンバサダー、マーレー・キャンベル(Murray Campbell)氏を招いてのテイスティング・セミナーを、Bar UK店内で開催させて頂けることになりました(レミー・コアントロー・ジャパン主催)。日程は、下記の通りです。 ブルックラディは、生産から熟成、ボトリングまでを一貫してアイラ島内で行うなど、頑固なこだわりを守り続ける蒸留所です。今回は、よくある業界向けセミナーとは違って、原則として、一般のモルト愛好家向けのセミナーです。なお、バーUK店内のキャパに限りがあることに加えて、「ゆっりした気分でブルックラディの素晴らしさを楽しんでほしい」という先方の希望もあり、参加定員(先着順での予約制)は12名となります。 当日は、個性的なシングルモルトのテイスティングを通じて、ブルックラディの世界がより深く体感頂けるかと存じます。参加ご希望の方は、Bar UKのメールアドレス(下記)まで、住所・氏名・年齢・職業・連絡先(電話番号)をご記入のうえ、お申し込みください。なお先着順で、定員に達し次第締め切ります(キャンセル待ち登録をご希望の方は、その旨をお書き下さい)。日時:10月21日(水)午後8時から(約1時間程度)※キャンベル氏のご都合もあり、時間厳守でお願いいたします。場所:大阪市北区曽根崎新地1-5-20 大川ビルB1F Bar UK(電話06-6342-0035)参加定員:12人参加費:1500円(簡単なおつまみ付き。約6種類のモルトがお好きなだけテイスティングできます)。 ※加えて当日、Bar UK提供のスペシャル・ボトルのテイスティングもして頂けます。 申し込み締め切り:10月14日(ただし定員達し次第締め切らせて頂きます)主催:レミー・コアントロー・ジャパン(株) ★参加お申し込み&お問い合わせは、Bar UKまでメールでお願いいたします。アドレスは、→ arkwez@gmail.com です。

2015/10/02

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- ソフトドリンクについて語ろう

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-

-

-

- 中国茶好き集まって!

- 2025/10/4-5 世界茶文化展

- (2025-10-03 16:52:58)

-

-

-

- ビールを語ろう

- 神奈川県産「クラフトビール」@ 「Att…

- (2025-09-27 10:02:33)

-