2008年07月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

本日のワイン

本日のワイン、カベルネ・ソーヴィニョン97年、生産者はダリオ・プリンチッチです。今回から、3回にわたり企画「イタリア1997年はそろそろ飲んどかないとやばいっすか?」をやりたいと思います。ワインに求めるものは人それぞれ。よってあくまでも私見になりますが、よろしくお付き合いください。第1回目はこの北のカベルネ・ソーヴィニョン。2回目は中部のサンジョベーゼ、3回目は南の土着品種を考えています。さて、感想です。グラスからは「くちなし」や「くり」などの白い花。口に含んでみると、黒スグリ、プルーンなどの黒果実に、バニラ、鉄のニュアンスが香ります。白胡椒やにわずかに青みのあるインク感とともに、熟成による腐葉土っぽい香りもあいまってなかなかの若老バランスです。穏やかですが旨みのある味わいは、飲み頃ピークに差し掛かっているのではないでしょうか。自分的にはあと5年内に飲むべきワインかな?と思います。

2008.07.27

コメント(4)

-

一昨日のワイン会

今日は、ワイン会で飲んだワイン達の感想を。「ナポリなワイン会 in サンタルチア Powerd by Nishino Yoshitaka 」な会に出席してきました。ナポリな料理に合わせて、カンパーニャ州を代表する土着品種を、フェウディ・ディ・サン・グレゴリオとマストロベラルディーノで飲み比べる会です。飲んだワイン毎に感想をカンタンに述べてみたいと思います。1.グレコ・ディ・トゥーフォ対決共通項として、洋梨やレモン等の柑橘系のニュアンス。低い温度のうちから酸がストレートに伸びるマストロベラルディーノに対し、しっかりとしたミネラル感がベースを支えていたサン・グレゴリオ。これは、シチュエーションからして、マストロベの勝ち。この暑さですもん。2.フィアーノ・ディ・アヴェリーノ対決このワインは幾分温度が上がってきたほうが、イケます。こちらは、バランスのマストロベに対して、グレゴリオは焼いた銀杏、キンモクセイ、ニッキような独特な香りがかなり幅をきかせており、らしさを感じました。料理に合わせるならマストロベ。単体で楽しむならサングレゴリオ。3.マストロベラルディーノ、タウラージ垂直対決1997RIS.は2回目。前回は3月頃に飲んだかな。記憶そのものの味でした。プルーンとブラックベリー系の黒果実。そのコンポートのニュアンスを残している感じ。まろやかで酸も穏やか、土の要素がそれなりに出てきてます。対して99RIS.は土よりもインキーさやスパイスのニュアンスが強く残っていました。好みからすると97RIS.です。4.そしてタウラージ1995のダブルマグナム他の2本とは深遠さにおいて比べることのできない1本でした。当初3.の2本と飲み比べるつもりだったのですが、次元が違います。エッジの色合いは先の2本より若干茶色がかっていたかな?レベルでしたが、いい意味での果実の瑞々しさでは群を抜いていました。そしてベルベッティでクリーミー(心地のよいバニラ香)。あえて難を言えば、ピークはそんなに長くはなかったと思います。でも、今日はコレを飲めてホント幸せでした。※食事編は姉妹サイト「りりたの南森ぱとろ~る」にアップしました。■付録フェウド・ディ・サングレゴリオ・ワイナリ訪問記(今は写真のみ)※写真の上にカーソルをあてると写真が変わります。フェウド・ディ・サングレゴリオ、マレンナでのディナー

2008.07.22

コメント(2)

-

本日のワイン

本日のワインは、ロエロ・アルネイス・"チェク"2006年、生産者はモンキエロ・カルボーネです。ピエモンテ州の土着品種、アルネイス100%で造られています。とても育てるのが難しい品種で、一時絶滅の危機にあったとのことです。因みに「ロエロ地区」はバローロやバルバレスコを産するランゲ地区のターナロ川の北向の地域名です。さて感想です。香りはオレンジなどの柑橘系のバスケット、レモネード、洋ナシ、ハーブ、そして塩分と旨みのダブルのミネラル感があり、このクラスとしては十分複雑です。構成はしっかりしているのですが、決して重くありません。しつこくなく非常に飲み易く感じます。旨みとフレッシュさの間をゆらゆら、ゆらゆら旅をしている感覚のワインで、実際飲み始めて、い~気分になって、気が付いたら無くなってた・・・そんなワインです。凡そ3000円まで位で売られていますが、買い!だと思います。

2008.07.20

コメント(0)

-

本日のワイン

本日のワインは、フェウド・モナチ・アリアニコ・デル・ヴルトゥーレ2005、カスティロ・モナチのスタンダードラインです。名前の通り、アリアニコ100%です。このフェウド・モナチシリーズには他に、ネグロ・アーマロ、プリミティーボ、サリーチェ・サレンティーノがあります。このアリアニコは初めてですが、後の3種類はこの数年たまに飲んでいました。どれも、価格以上に美味しいです。また、数年前から価格が1000円という物価の優等生でもあります(笑)。さて、感想です。口当たりはいいですが、果実の厚みは十分に持っています。酸もしっかりあります。赤い果実系が中心で、チェリーやグミのコンポート、墨汁、スパイスなど。複雑味はこのクラスに求めるのは無理がありますが、逆に分かりやすいウマさ、舌にエネルギーを集中させなくてもいい安心感をもたせる、みたいな所が嬉しいですね。料理はポモドーロ系や肉など中~重い料理にでしたら、気軽にあわせられます。お得です。

2008.07.19

コメント(0)

-

コート・デュ・リュベロン1998:シャトー・ド・ミル

本日のワインは、コート・デュ・リュベロン1998年、シャトー・ド・ミル(こっちがワイン名?)です。殆ど飲んだことがない、南フランスはプロヴァンスのワインです。セパージュはシラー40%、グルナッシュ20%、カリニャン20%、サンソー10%、クノワーズ10%とのこと。ウチの使い猫が阪神百貨店地下に夕食の物色に行った際、ふらふらとワインコーナーの試飲コーナーに吸い寄せられた結果(最近、頻発)、今晩のワインとなりました。さて、感想です。まるで、ブルゴーニュのような気品と落ち着いた透明感が感じられます。果実香はプラムを中心にフレッシュな黒い果実(しかもそこそこ濃厚)。他にスパイス、若干チョコレートかココアなど。10年も経ったワインとは思えないのは、若々しさの残る酸のせいでしょうか、完全に落ち着いているタンニンによるものでしょうか。3000円+αの価格は相応の価格だと思います。というか、10年の時を3000円で買えるってちょっと嬉しいかな。

2008.07.15

コメント(2)

-

本日のワイン

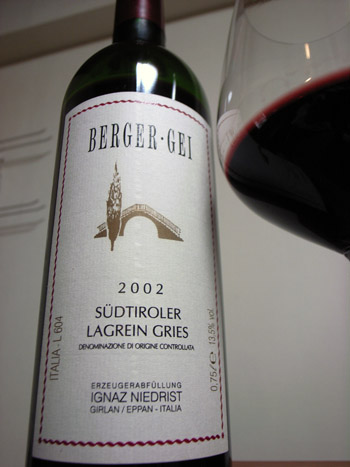

本日のワインは、ズュートティローラー・ラグレイン・グリエス ベルガー・ゲイ2002、イニャーツ・ニードリストです。アルト・アディジェ州の4人組の1人とのことです。ちなみに、他の3人はのピーター・ブリガー(クエンホフ)、フランツ・ゴイヤール、バロン(アンドレアス)・ヴィッドマン。ニードリストはこのちょっとクラッシックなエチケッタのベルガー・ゲイ(義理の兄弟の畑)と愛嬌のあるフクロウのエチケッタ(持畑)のシリーズがあります。ちなみに、ズュートティローラー=南チロル地方(北チロルはオーストラリア側)って意味です。さて、感想です。開栓したてはゆりの花のような香りが「ぽうわっ」と広がります。色彩も飲み口も濃厚ですが、まろやかです。果実味とタンニンが豊かで、それに対して酸が若干低めでしょうか。単調な部分もあるにはありますが、飲み心地のよい包容力のようなものを持ったワインです。ブラックベリー、インク、鉄分、スパイスのニュアンス。それから忘れてはならない、かつお節(グルタミン酸)のような旨みも持っています。購入価格は3000円。価格+αの実力は十分もっていると思います。main page(旅行記他)wine page(本ブログ)nanmori page(食べ歩き他)

2008.07.11

コメント(2)

-

本日のワイン

本日のワインは、カンノナウ・ディ・サルディーニャ2005、ピエロ・マンチーニです。葡萄品種はカンノナウ100%です。昔はサルディーニャ島といえば、「トゥーリガ」で知られるアルジオラスか、海老のマークの白ワイン位しか思い浮かびませんでした。が、今ではこのマンチーニを始め、セッラ&モスカ、パーネ・ヴィーノ等、すばらしいワインの数々が輩出されています。カンノナウ(=グルナッシュ)は、元々ローヌのシャトー・ヌフ・デュ・パブに代表されるポテンシャルのある種なので、もっともっと品質的にも向上していくのでしょう。さて、感想です。果実味は豊かではありませんが、太陽を感じさせる明るいものです。酸とタンニンのバランスも丁度よく、丁寧に手入れをされた農家の庭的な雰囲気(情景)をも持っています。香りはプラムか生プルーン、オレンジ、東洋のスパイスのようなニュアンスがあります。1500円あまりのワインとしては十分なコスパをもっていると思います。料理との相性はいい(というか邪魔しない)と思います。main page(旅行記他)wine page(本ブログ)nanmori page(食べ歩き他)

2008.07.06

コメント(0)

-

本日のワイン

本日のワインはスキャーヴァ・グリージア2006、ケラーライ・トラミンです。「にしのさん」のワイン会にて、会の終わりにまだ半分位残っていたので頂いてきました。(ちゃんと、許可いただきました)品種は輸入元のHPには、スキャーバ・グリージアと記述されていますが、私の葡萄品種お師匠本、ジャシス・ロビンソン著「世界一ブリリアント(笑)なワイン講座(上)」には、スキャーバ(Schiava)しか記述がありません。大抵の品種は載っているんですけどね。まぁ、スキャーバの亜種なんでしょう。さて、感想です。グレープフルーツのような酸は若干強め、すこしタンニンが弱いかな。繊細でクリーンな果実味。香りはアセロラを想像させられます。じっくり味わいを楽しむタイプではなく、何かのながらに、または、繊細な食事の邪魔にならない物静かな北のワインです。main page(旅行記他)wine page(本ブログ)nanmori page(食べ歩き他)

2008.07.04

コメント(0)

-

本日のワイン

本日のワインはセイフィーレ2001年、ナーダ・フィオレンツォです。7月の1本目はちょっと贅沢なワインをあけてみました。この造り手、日本では流通経路が基本的にリストランテ系となります。一般では、あまり知られていないと思いますので、少し説明を。アルバ近郊のバルバレスコ地区で主にネッビオーロ、バルベーラ、ドルチェットの単品種を醸造しています。唯一の混醸(バルベーラ+ネッビオーロ)がこのセイフィーレです。ワイン名のセイフィーレの名の由来は、バルベーラの古木(60~70年以上)が植えられている6(Sei)列(Filaの複数形)から造られたワインだからです。(詳細は、コチラ→ http://www.nada.it/)さて、感想です。写真のとおり、非常に濃厚なルビー色。ファーストノーズはインキーで濃厚そう・・・という印象でしたが、実際に含んでみると実にエレガント。ブラックベリー等の黒い果実、スパイス、さらにチョコレート等の複雑なニュアンス。果実味と樽要素のバランスがものすごくいい、というか好みです。7:3位の感覚でしょうか。タンニンは非常にベルベッティ。ワインとしてのしっかりとした構成をもちつつも、柔らかくしなやかなワインです。普段、あまり目にすることがないワインですが、見つけたら是非一度飲んでみてください。main page(旅行記他)wine page(本ブログ)nanmori page(食べ歩き他)

2008.07.01

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1