2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年10月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

勝つことよりもすばらしいこと

勝つことよりももっとすばらしいことは、共に力を合わせて成長することこれからの時代のキーワードは、「融合」「統合」。パートナーシップ・共生の時代。競争は大切。競争はなくならない。競争することよりも、もっとすばらしいことは、力を合わせること。競争ではなく、違った能力を持った人と力を合わせ、協力し合うこと、学びあうことで、成長していく。いろいろな考え方から学んで、自分の考え方を成長させていくこと。個性の時代とは、違うから教えあえる、違うから学びあえる、違うから助けあえる時代。異なる能力を結びつける力が統合能力。長所を活かした人と人との組み合わせ・異質の技術と技術の組み合わせ・同業種ではない会社と会社との組み合わせで、お互いの相乗効果で新しいものを作りだすこと。感性型リーダーとは、いろいろな能力を持った人たちを組み合わせて、最高の結果を出すリーダーのことです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・同業による合併などの組み合わせは、単なるスケールメリットや資本の拡大だけで、企業基盤の安定にはなるが、大きな変革にはつながらない。『同業種ではない異質の会社と会社との組み合わせ』というのは、考えてもいなかった新しいマーケットを作り出す。買収によるグループとして巨大化ではなく、互いに企業の個性を活かしながら、新しいニーズを作り出すこと。競争も大切だけど、これからの時代にそれ以上に大切なことは、共に力をあわせること。11月25日(土) 思風塾全国大会 In 広島12月16日(土)東京思風塾思風塾ホームページ

2006年10月31日

コメント(0)

-

「足るを知る」と「足らざるを知る」

「足るを知る」欲求・欲望は大切。欲望は強い方が良い。命の底から湧いてくる欲求・欲望が、人間を進化させる。欲求・欲望に囚われすぎると、「もっともっと」と執着してしまう。自分の器を越えた欲求は自分をつぶす。自分の能力以上の欲望に支配されてはならない。命から湧いてくる欲求・欲望は、感性。理性を使って、人間らしいにする事が大切。人間は不完全。自分にも短所や欠点があることを知り、謙虚な心を持ち続けること。感性と理性のバランスではない。感性だけでは、ただの野獣。感性から湧いてくる欲求・欲望を、理性を使って人間らしいものにする。命の底から湧いてくるものの無い人間には、自分のやりたいことが見えてこない。欲求・欲望は、否定しなくても良い。人間は不完全であること=足らざるを知って、「足るを知ること」

2006年10月30日

コメント(0)

-

大人物にしようってか!

問題は、自分自身を成長させるために出てくる。大きな問題を乗り越えれば、それだけ大きく成長できる。大きな問題が起こったときは、「天はオレを大人物にしようってか!」と考える。命の痛みの体験を通して、命が磨かれる。プロとしての自覚が生まれてくる。人間の命を磨くのは、実業しかない。自分の感性で選んだ道が最高のものを選んだという自覚を持て!感性で選んだものに誤りはない。頭や理性で判断するから誤る。直感は意味があるから「ひらめく」。そうして決めた選択に自信を持って、捨てた選択肢のことは、きっぱり忘れる。どの道を選んでも問題はある。やっぱり別の道を選べば・・・と悔やむようでは、まだ断ち切れていない。決めたけど、断てていない。断ち切らなければ、決断ではない。

2006年10月29日

コメント(0)

-

一灯照宇の志

一灯照宇の志一灯照隅という言葉がある。「古人言く、径寸十枚、これ国宝に非ず。一隅を照らす、これ則ち国宝なり、と」 最澄「天台法華宗年文学生式」『魏王が言った。「私の国には直径一寸の玉(ぎょく)が十枚あって、車の前後を照らす。これが国の宝だ。」斉王が答えた。「私の国にはそんな玉はない。だが、それぞれの一隅をしっかり守っている人材がいる。それぞれが自分の守る一隅を照らせば、車の前後どころか、千里を照らす。これこそ国の宝だ」と。』 湛然の著「止観輔行伝弘決」安岡正徳さんの言葉によく「一灯照隅」が出てくる。 「賢は賢なりに、愚は愚なりに、一つことを何十年と継続していけば、必ずものになるものだ。別に偉い人になる必要はないではないか。社会のどこにあっても、その立場立場においてなくてはならない人になる。その仕事を通じて世のため人のため貢献する。そういう生き方を考えなければならない。」たとえ一本のロウソクでも身の周りを照らせば明るくなる、それを万人が照らせば「万照」、ことごとく世界を照らせば「遍照」。全ての始まりは常に小さなところから。ひとつの灯火が片隅を照らす。その灯火が次の灯火を点け、また次の灯火を点ける。そして多くの灯火が全国を照らし、ひいては地球を照らす。さらに宇宙を照らすという志を持て!芳村思風先生が、サインを求められた時によくかかれる言葉です。

2006年10月28日

コメント(1)

-

新しい倫理観

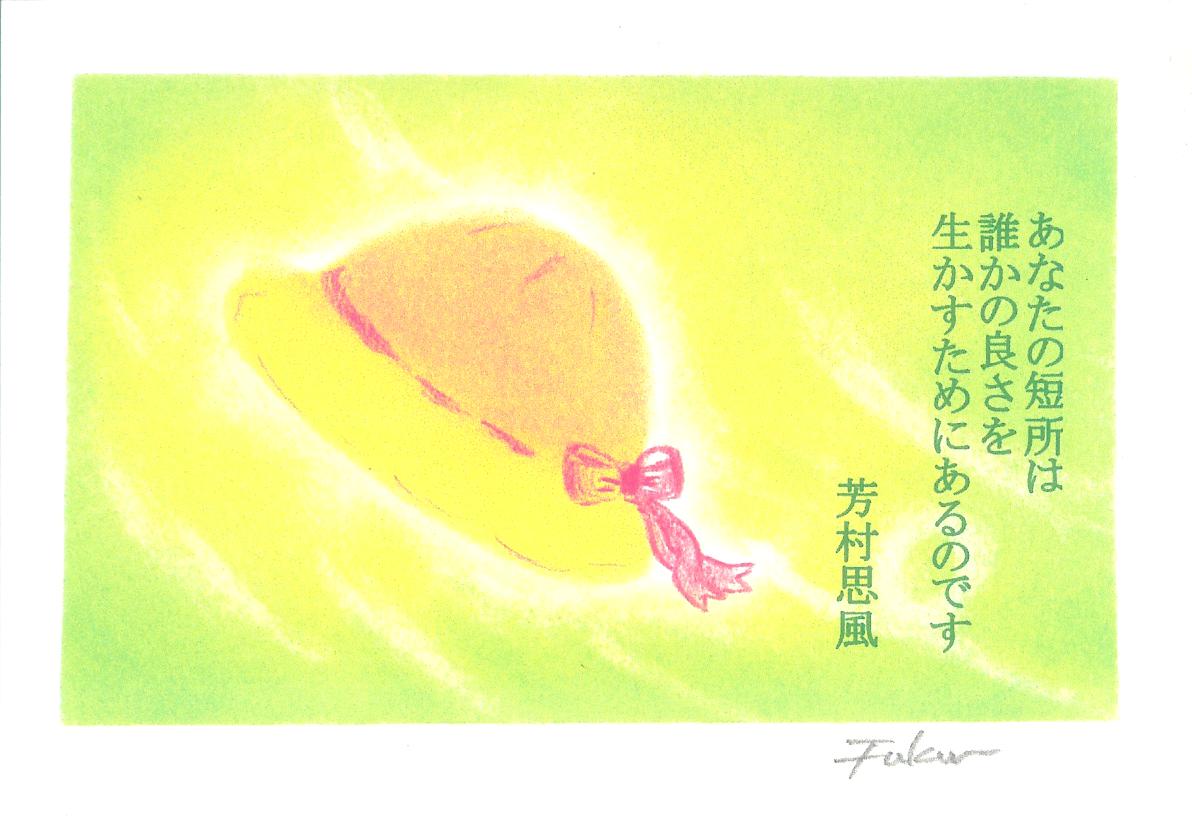

【新しい倫理観】●「偏見をなくそう」から、「偏見はなくならないし、誰でも持っている」自分も偏見を持っているいうことを強く自覚して生きる●「我を捨てましょう」から「我を捨てれば人間ではない」自分の自我を成長させる生き方をする●「物欲を捨てろ」から「物欲を人間的な品格のあるものにしよう」欲が歴史を作っていく。●「足るを知る」から「より高度な足るを知る」へと昇華させていく。とらわれずに、求める姿勢。不完全であることを自覚し、「足らざるを知る」ことも大切●「短所をなくせ」から「短所はなくさず、長所を伸ばして、短所を味に変える」短所があるから人間である。短所があるから謙虚になれる。短所の自覚がない人は、傲慢になる。

2006年10月27日

コメント(2)

-

短所を無くす努力をしてはいけない。(I WILL フォーラム 愛の実力No.2)

短所を無くす努力をしてはいけない。他人の短所を無くさせることをしてはいけない。長所だけだと傲慢になる。人の痛みが分からない。短所を人に助けてもらうことで、感謝の心と謙虚さが生まれる。1.どういう短所があるか知る努力と短所があることを忘れない努力は必要。2.短所があまり出ないように努力すること。3.短所をさらけだし、他人の長所を活かす活人力になる。短所は人間関係の基本原理。短所はなくならない。短所を許しあうこと。★短所とは・・・・能力の短所・・・遺伝子レベルで決まる。 能力の長所を伸ばす。・性格の短所・・・どうしたら出てこなくなるか、 人格を磨く事で短所を抑え、 長所を引き出せる。★「人間性とは、性格+人格」で決まる 性格は、自分では作れないもの 人格は、人によって磨き方が違う 環境・出会い・体験・経験が違う偏見は無くならない感性論哲学も感性を主としてみた偏見しかし、この考え方が、理性を主とした現代から新しい時代に変わるために必要な考え方。離婚の激増・幼児の虐待・・・理性を主とした現代が作り出したもの。いかなる原理も絶対はない。時代を興す原理はまた、時代を滅ぼす原理である。偏見をなくす=自分の考えに偏見はない。間違いはない。自分が正しいという前提に立っている。自分には偏見があると自覚することで、他の人の意見・考え方を理解しようと努力する。これが愛である。「我」も「欲」も必要。無欲=やりたいことがない他人に与えられたことしか出来ない人間になってしまう。「こうなりたい」「こんなことがしたい」という欲は必要。ただこれに執着しないこと。「欲をなくす」「我をなくす」は、支配者にとって都合のいい考え方。封建制度の時代の考え方。短所も偏見もなくす必要はない。あることを自覚し、出ないように努力する。自覚することによる謙虚な心が人間性を作っていく。

2006年10月26日

コメント(0)

-

愛は、努力 (10/22 I WILL フォーラムの講義にて)

愛の実体は、努力である。愛とは、違った価値観・考え方を持った人と、共に生きる力である。同じ考え方の人・同じ価値観の人としか暮らせない・仕事が出来ないというのは、本物の愛ではない。それは、理性的な愛である。愛とは、社会を生き抜く力であり、理屈を越えて力である。求める愛から、与える愛へと成長させなければならない。愛は、文学の世界でしか描かれず、学問として、能力として、成長発展してきていない。夫婦・嫁姑・職場での人間関係・・・は、昔から変わっていない。今、愛を能力として、力として、成長させていかなければならない時。命は、愛より生まれ、愛によって育まれ、愛によって満たされる。愛は、命の力。理性だけが、能力ではない。愛も能力として、成長させなければならない。理性を超える能力として、成長させなければならない。能力とは、問題を解決する力。理性によって作られる問題は、理性では解決できない。理性を使って、愛の実力を成長させる。理性を使わないと、愛は生まれない。愛とは、心遣い・思いやり。「どうしたらいいのだろう」と思い悩むところに愛がある。理性と感性の統合。理性と感性のバランスではない。答えは必要。答えに縛られず、「もっといい方法はないか」と問い続けるところに愛がある。答えに縛られると、「これだけやっているのに・・・」と押し付けになってしまう。理性を使わないのは、愛ではない。恋である。恋は、自然発生的なもの。恋は、自然。愛は、努力。結婚は、恋の墓場で、愛の始まり。愛とは、人間と人間を結びつける力。人間関係の力。長く一緒にいると、それまで見えなかった嫌なところ・短所が見えてくる。どんな人間も長所半分短所半分。恋しているときは、長所しか見えない。あばたもえくぼ。結婚すると、短所が短所として見えてくる。短所は、無くならない。短所が無くなったら人間ではない。無くす努力は必要ない。自分にも半分短所があると自覚すること。少しでも出ないように努力する。短所が、人間らしい心を作る。短所こそ人間の本質を作る。愛とは、相手の短所を許し補い、長所と関わる力である。

2006年10月25日

コメント(1)

-

思風塾全国大会のご案内

思風塾の会員以外の方もご参加いただけます。現在思風塾は、全国で30ヶ所。今回は、「思風塾ひろしま」の主催で、開催されます。広島は、芳村思風先生が、21世紀日本の使命の中で、「日本は、世界平和のための盟主にならなければいけない。なぜなら、世界唯一の被爆国としての体験をしている。被爆地広島から、今世界平和を発信することに意味がある。」と話されています。広島市民は、原爆を落とされたことに対する怒りや恨みを、投下したアメリカに向けるのではなく、「2度と同じような体験をする人が出ないように、戦争のない世界にしなければいけない」と怒りや恨みを「平和」へのメッセージに変えています。その広島で、「愛」とはなにか?「平和」とはなにか?について、芳村思風先生が2時間たっぷりとお話いただく予定です。年末にむけてお忙しい時期とは思いますが、ご参加宜しく願いします。 思風塾全国大会 in 広島テーマ「愛と平和」講師:芳村思風~平和発信の都市広島で、「愛」を考える時間をもってみませんか?日時:平成18年11月25日(土)11:00~12:00 平和公園・原爆資料館見学(自由参加) 14:00~17:00 芳村思風先生講演17:15~18:00 塾生実践報告・講評・質疑応答18:30~20:30 記念パーティ ※ 講演会からの参加もOKです。会場:広島東急イン730-0029 広島市中区三川町10-1TEL 082-244-0109参加費:講演会・・・・・・・・・・5,000円 記念パーティ・・・・・8,000円(「感性論哲学の世界」・「遷都論」書籍含む)ゲスト:行徳哲男先生 岡部明美先生お申し込み・問い合わせ思風塾全国会事務局

2006年10月24日

コメント(0)

-

感即動

人は、感じたら動く。「感即動」とは、「感じたら、すぐに動く」という意味だけではない。「感じさせることで、人は動く」という意味がある。感じさせなければ、人は動かない。理性で説得しても、人は動かない。感動させる力を持ち、感動させうる人間となる。何が人を感動させうるか1.不撓不屈の意志2.深い愛。理屈を超えた人間愛。他者中心的な愛。3.作為を超えた人間の姿。一所懸命な姿、真剣な姿。4.人間の高さ・深さ・大きさ。 高さ・・・・高貴さ 深さ・・・・より根源的、より本質的な意味や価値を感じ取る感性。 大きさ・・・人間の器、統率力5.ユーモアのセンス 状況をプラスの方向に導けるような感性。

2006年10月23日

コメント(0)

-

生きるとは

生きるとは 人間において生きるとは、ただ単に生き永らえる事ではない。人間において生きるとは、何のためにこの命を使うか、この命をどう生かすかということである。命を生かすとは、何かに命をかけるということである。だから生きるとは命をかけるという事だ。命の最高のよろこびは、命をかけても惜しくない程の対象と出会うことにある。その時こそ、命は最も充実した生のよろこびを味わい、激しくも美しく燃え上がるのである。君は何に命をかけるか。君は何のためなら死ぬことができるか。この問いに答えることが、生きるということであり、この問いに答えることが、人生である

2006年10月22日

コメント(0)

-

人間の格

人間は、人格を持って生まれてくるのではない。生まれた時は動物学上の分類における人類にすぎない。人間は生まれた後に努力して人間としての格を獲得して人間になるのである。人格とは何か。人格の柱は、理性ではない。頭の良い人間が人格者であるとは限らないからである。理性は作為的であり技術の能力である。人格は技術ではない。人格の柱は、人間の存在的本質である感性である。人格は、理性の技術的働きを手段として、感性の活動を人間的であると思われる方向へ働くように鍛え導くことによって獲得されるのである。人格の3次元人格を磨くためには、 高さを求め、 深さを追求し、 大きさを作る努力をする。理性は成長しても、人間性は成長しない。理性と感性をどう関わらせるか。理性と感性をどう協力させるかが大切。理性と感性のバランスではない。

2006年10月21日

コメント(0)

-

そうだよね。わかるよ。

人間の本質は、こころ理屈じゃない心が欲しい。だれもがみんな心が満たされたいと願っている。「心をあげる」とはどういうことか?誰もがみな自分の気持ちをわかって欲しい。共感同苦、共感同悲、共感同喜「そうか、そんなに辛かったのか。わかってあげなくてごめんね」「そうだよな~。わかるよ」受け止めること。気持ちを理解してあげること。「頑張れ!」ではない。「そうか~。そんなに苦しかったのか~」心は、満たされきることはない。なぜなら、人間は不完全だから。お互いに「どうして私の気持ちをわかってもらえないのか?」と思っている。誰もがみな「私のことなんかだれもわかってくれない」と思っている。自分がこのように「愛されたい」と思うようには愛されることはない。親は、どんなに努力しても子どもには「父親も、母親も、オレのことをわかっていない」と子どもが思っていることを理解しておくことが大切。それは、子どもが求めるものと、父母が思っていることには、必ず差があるから。男女の関係においても同じ。男性がどれだけ、女性を愛しても女性は満たされることはない。女性がどれだけ男性のことを愛しても男性は満たされることはない。それは、男性が求めるものと女性が求めるものが違うから。「これだけしているのに・・・」と思った瞬間から、押し付けになる。「これでいいのか・・・」「こうしたら喜んでくれるかな・・・」と悩む心に「愛」がある。

2006年10月20日

コメント(2)

-

天はオレを大人物にしようってか!

問題は、自分自身を成長させるために出てくる。大きな問題を乗り越えれば、それだけ大きく成長できる。大きな問題が起こったときは、「天はオレを大人物にしようってか!」と考える。命の痛みの体験を通して、命が磨かれる。プロとしての自覚が生まれてくる。人間の命を磨くのは、実業しかない。自分の感性で選んだ道が最高のものを選んだという自覚を持て!感性で選んだものに誤りはない。頭や理性で判断するから誤る。直感は意味があるから「ひらめく」。そうして決めた選択に自信を持って、捨てた選択肢のことは、きっぱり忘れる。どの道を選んでも問題はある。やっぱり別の道を選べば・・・と悔やむようでは、まだ断ち切れていない。決めたけど、断てていない。断ち切らなければ、決断ではない。<「にげたらあかん!」/font>

2006年10月19日

コメント(2)

-

哲学とは何か

哲学とは何か? ●学問は、「哲学」と「科学」に分かれる。 理性という能力を持つ命からしか出てこない2つの欲求 ・「もっと良く知りたい」という欲求と ・「もっと幸せになりたい」という欲求 認識欲と幸福欲と呼ばれます。 知識欲に応えるのが科学・サイエンスであり、 幸福欲に応えるのが哲学・フィロソフィです。 人間が真剣になって本当に生きようと思ったら、存在の事実、 現実の中に、どういう事実が存在するのかをどうしても知りたくなる。 その追求を担うのが科学です。 事実と事実の関係性の中から出てくる意味を価値判断し、 何を選び取るか、が要求されます。 その追求を担うのが哲学です。 ・「現実は、事実と意味から成り立っている」 「現実」の「現」は時間、「実」は空間を意味します。 時間と空間。これが現実を構成する基本要素です。 ●科学は発見し、哲学は創造する 科学は現実の中の事実を対象とし、現実の世界に存在する物事の構造と 法則を真理として探究します。 哲学は現実の中の意味を対象とし、現実世界に存在する物事の本質と 理念を真実として探究します。 その探究は、科学が理論・セオリーを方法とし、哲学は論理・ロジック の方法を用います。 ・理論と論理はどう違うか? 理論とは「真理はひとつ」という考え方のもとで使われる方法論。 真理はひとつという考え方は、「事実は変化しない」という大前提が 根底になっています。 事実は変化しないのだから、事実に照らし合わせていけば、どれが 正しいかすぐわかるということになる。 その理論が限界に達して、真理はひとつという考え方ではどうにも ならないという状況になったときでてくるのが、「論理」です。 ・宇宙はエネルギーバランス 宇宙はプラスのエネルギーとマイナスのエネルギーがお互いに バランスを模索しながら形成されている。 前と悪・美と醜・真と偽・表と裏・前と後ろ・光と影・・・ すべてが対の構造になっている。 真理はひとつという科学的な考え方・理論では現実に対応すること ができません。 人間社会は、性格が違う人・人間性が異なる人・考え方が違う人・ 立場が違う人・宗教が違う人が共に生きていかなければなりません。 それが人間の現実であり、社会の要諦です。 そこでは真理はひとつという理論の能力は通用しません。 理論では必然的に対立が生じます。理論を超えた力が要求されます。 それが論理であり、愛なのです。 愛の論理は、理論を超える力です。 理論よりも論理の方が高次元であり、真理よりも真実の方が高次元の 理性の使い方であります。 「科学」・・・理論を武器として現実の中の事実を対象にし、その構造や法則 という真理を探究する。その方法は実証的。 すでに存在する事実を解明・探究する発見的な学問である。 事実には、過去と現在しかない。 未来に対応する能力はありません。 「哲学」・・・論理を武器として現実の中になる意味を対象とし、その本質と 理念という真実を探究する。その方法は論証的。 論理とは物事の解決の仕方です。 未来に対応するには理想や理念の創造が必要となる。 これを担うのが哲学である。哲学は創造的な学問である。 哲学は事実に拘束されることなく、新しい事実・新しい世界を 創造します。 哲学と科学は互いに協力し合いながら、現実から理想へという人類の 生き方に貢献する。

2006年10月18日

コメント(0)

-

環境の変化が、命を進化させる

命の進化とは、自分の中に眠っていた潜在能力の遺伝子のスイッチがONになること。それまで出来なかったことが、できるようになる。遺伝子研究の権威である筑波大学の村上和雄先生は、「若い時にアメリカに渡ったことが今の自分を作った。日本にいたら、今の自分はなかったかもしれない」とおっしゃっています。日本からアメリカに渡るという、環境を変えることで、眠っていた遺伝子のスイッチがオンになったのです。環境の変化が少ないガラパゴスの動物たちは、太古の姿を持ち続けています。住んでいるところを変えるのも、心機一転自分を変える一つの方法。地位が人を作るということもある。自信がなかったけど、会社を立ち上げてみたらそれなりの仕事や風格ができてきたという人もいます。流通経路の変化やインターネットの発達で、順調だった仕事が、社会環境の変化でうまくいかなくなることもあります。行き詰まりを感じたとき、停滞を感じたとき、自ら環境を変えてみる、やり方をまったく変えてみることで、新しい道が見えてくることもあるのです。世の中が変化しているときこそ、進化発展するチャンスと思うことが大切です。

2006年10月17日

コメント(1)

-

夫婦の愛の10か条

●夫婦の愛の10か条 | 親子の愛 | | |-----●-----男女の愛 夫婦の愛 | | | 男女の愛は、「この人のためなら死ねる」という心情 親子の愛は、「どんなことがあっても子供を信じぬく力」 この二つの愛の交差するところが、夫婦の愛である1.家庭も人間的成長のための道場である 家庭の中で、自分を人間として磨いて成長していこうとする意識が大切。 子供が生まれて、父親母親になれる。 子供が悪いことをして、父親としての役割を学ぶ。 夫婦げんかを通して、相手の気持ちを学ぶ。2.どうせするなら心をこめて 惰性に流されないこと。3.共通体験、共同体験を積み重ねる努力 同じ体験や一緒に何かをすること。4.夫婦と言えども、元は他人 夫婦の仲にも節義、節度をわきまえた関係性であること。5.家庭とは、理屈抜きに信じ合い、許し合って生きる場である 家庭は、不完全な人間が安心して帰れる場所でなければならない。 理屈で責め合えば、地獄。理屈を持ちもまない。 理屈を超えた愛を作る場である。 6.結婚という決断に人生をかける 「決」・・・多くの可能性の中からあるひとつの存在を選び取ること。 「断」・・・ひとつの道を選んだならば、同時に他の道への思いを断ち切ること。 捨てる勇気のこと。 オレ、私には、この人しかいないという気持ちが大切。7.子供の存在を強く意識すること。子はかすがい。 子供がいるから、父親母親になれる。 子供のことを思えば、問題も乗り越えられる。 親としてのあり方を自覚させてくれる。8.セックスは人生の三分の一の重みを持つ重要課題 セックスは、人生の1/3の重みを持つ課題。 仕事1/3・生活1/3・セックス1/3 セックスとは、単なる性交渉ではなく、男女のふれあい・命のふれあいのこと 抱きしめることの大切。相手の欲求を満たす努力が必要。9.理念への問いをお互いに持つ 理念とは、夫・妻とは、いかにあるべきか? 父親・母親とは、いかにあるべきか? 真剣に人生を歩き始めた時、命のそこから湧いてくる問いを問い続けること。 10.人生には、失敗の人生はない 人生は、体験の連続。体験とは、真実を語る力。 体験は、やった人間しかわからないものを教えてくれる。 体験には、マイナスがない。 体験の数だけ、幅ができる。 体験の数だけ、重みができる。 体験の数だけ、厚みができる。 体験こそ人生の宝である。最高の愛の形とは 父性愛 母性愛 男性は、父性を極める。 女性は母性を極める。 男は、万物の父となれ。 女は、万物の母となれ。

2006年10月16日

コメント(0)

-

想像力とはなにか?

想像力とは何か変化を創り出していくために必要な能力3種類の想像力 1.理性の想像力 2.生命の想像力 3.宇宙の想像力互いに協力し合いながら人間の創造的な活動は成り立っている 1.理性の想像力顕在能力であり今もっている能力 ⇒ 改良改革創意工夫、表面的なアレンジ理性の想像力が限界にぶつかって今もっている能力ではなんともならない、だけどなんとかしたい 2.生命の想像力・ 知恵と気づき・ 知恵は潜在能力の顕現である・ 潜在能力のある場所は染色体(遺伝子)知力・気力・体力の限界に挑戦すると、遺伝子が活性化し命の底から知恵が湧いてくる進化の過程で蓄えられた全遺伝子が染色体のなかで有機的にからまって活性化する。そこから出てくるのが知恵、気づき。相乗効果だから常に新鮮。進化させる力をもっている。遺伝子が活性化して、眠っていた遺伝子がONになる。科学・・・ 量的に同じ遺伝子哲学・・・ 質的に違う遺伝子その能力の違いを天分という遺伝子は能力が物質化したもの人間は、みんな顔がちがう。それは、誰もが何かの分野で世界一になれる素質があるということ!

2006年10月15日

コメント(0)

-

問いを持ち続けること

理性は答えを出す力感性は問う力感性が問い、理性が答える答えを持つことは大切もっと大切なのは、「これでいいのか」と問い続けること答えに縛られないこと縛られると、違う考え方の人を説得しようとする違う考え方の人と対立する感性論哲学は、どんな考え方・意見も否定はしない相手の考え方・意見のいいところ、自分の考え方にないところ、を取り入れて、自分の考え方・意見を成長させる。・・・・・・先生からこの話を聞くまでは、答えを出すことが一番大事だと思っていた。自分の考え方・意見と違う考え方・意見を説得しようとしたり、否定したりしていた。ディベートで勝ち負けを競っていた。勝つだけではダメなこと・・・人間関係の破綻はすべて競争意識から始まっていた負けず嫌いが功を奏したこともあったけど、いい面ばかりではなかったいつも勝ち負け、他人との比較をしてきた先生は、こんなこともおっしゃっている。「感性論哲学もすべて受け入れなくてもいいんですよ」自分の気に入るところ、合うところだけを取り入れたらいいんですよ。すべてを取り入れたら、自分がなくなりますよ」

2006年10月14日

コメント(1)

-

歴史観

感性論哲学的10の歴史観1.歴史は風土と民族と国家と思想を変えながら進んでいく。2.すべての存在は、存在することへの必然性をもって存在している。3.すべての存在は、存在することへの必然性を実現しきった時、 完成され衰退していく。4.一度完成された形式に到達したものは、保守化して時代に取り残され衰退する。5.一度歴史的使命を終え、潜在能力を出し切ったものは、 2度と歴史の主役にはなりえない。6.人類は、人類としての潜在能力を出し切ったとき衰退する。7.世界歴史を動かす力は2つある。それは因果律と自由律である。8.時代を興す原理は、また時代を滅ぼす原理でもある。9.不安を解消し、安心を実現することを目的に歴史が創られる。10.時代欲求や時代感情(時代感性)が歴史の方向を決定する。今、日本の真上に世界文明の中心がきている。21世紀は、日本の時代。日本が世界平和の盟主となり、世界の指導者にならなければいけない。

2006年10月13日

コメント(1)

-

人間教育への本道 (まとめ2)

●子供の問題行動への対処方法1.子供は、悩みを持っても大人に相談しないということを知る。大きな悩みであればあるほど相談しない。人間は自分で乗り越えないと、命が成長しないということを本能で知っている。日常と違うところを見つけたとき、変化の原因を探す努力をする。自分では解決できないけど、心の底では早く誰かに自分の気持ちを理解して欲しいわかって欲しいと願っている。しかし、親が聞いても、子供は「なんでもない」と答えてしまう。子供の小さな変化を見つけ、理解してあげることが大切。2.反抗しない子が、いい子ではない。反抗する子どもが、正常だと理解すること。親に反抗しながら、自分を作っていく。親離れ・子離れの時期。反抗することが悪いことではない。反抗しない子供は、いつまでも親離れできない。両親を愛している、両親が好きな子供であればあるほど、親のために我慢しているということを理解してあげる。従順で素直であることは、ストレスにもなる。我慢していることに対する感謝の気持ちを伝えて子供の気持ちを理解して接してあげる。反抗は、新しい時代を作る行動。否定するだけでなく、理解しようとする努力も必要である。明治維新も古い体制・慣習を壊そうとした若者の行動の成果。当時の権力者から見れば、反社会的な行動だった。社会的にも批判されることが多い。そういった犠牲の上に新しい時代が作られる。反抗を恐れないことも親の愛。子供のために自己犠牲的な努力ができる覚悟が必要。子供を守る・成長させることが親の喜び。相手のために努力できることが、愛。真実の愛とは、相手のために自己犠牲的努力を喜びとできること。これが究極の愛の形である。反抗させながら、それにどう対応していくか、反抗を喜ぶような対応。「まだまだ子供だと思っていたのに、そんなことまで考えるようになったのか」と反抗を成長として認めてあげる。その考え方を成長させるために子供と関わる。子供の考え方のレベルが低い・間違っているとは捉えず、子供が望む方向への出会いや勉強の方法を考える、お金を出してあげる。ムリに自分の考えと同じ方向へ引き込まない。親の考えが正しいという判断はしない。価値観を押し付けない。3.ぐれた子供や悪いことをした子供にそれをやめさせることは、かえって悪くさせてしまう。子供は、悪いことをしているという自覚がある。「悪いことをしてはいけない」というだけではだめ。なぜそんなことをしなければならないのかという原因を知る。その心情をまずわかってあげる努力をすること。結果に至るプロセスを理解することにより、どう対応すればよいかを考える。

2006年10月12日

コメント(0)

-

人間教育の本道 (まとめ1)

人間教育の本道『教育は、国家盛衰の要。起業消沈の因。一家存亡のカギを握る大事業である。』人間における最も価値ある仕事は、人を育てること。子供を立派な人間に育てること。企業においても社員を有能な社員に成長させることが、企業発展のカギである。経済は、資本主義経済から人格主義経済へ変わらなければならない。教育力が低下している。父権の失墜。母性の喪失。育児本能が衰退している。●今、なぜ教育の問題がでてきたか。1.分業による教育のアウトソーシングの原因父母が教育の現場に携わらなくなってしまった。解決策 ・職住接近 ・起業が夫婦で採用し、会社内に託児所を作る社会・企業のあり方を変えていく必要がある。社会構造の転換が必要。2.理性を成長される教育により、本能が衰退していた。 ・母性本能の衰退 ・育児本能の衰退本能は、遺伝的に決められたことしかできない。理性は、よりよいことを考える力。理性が成長すると本能は、じゃまになる。理性が成長することにより、本能が衰退するのであれば、本能よりももっとすばらしい力を人間の力で文化として作っていく。3.科学の発達により、あらゆる問題を客観的に見る力がついたために、自分と切り離して見るようになった。対象と一体になる。理屈抜きの愛の精神がなくなってきた。自分の子供に対しても、他人の子供のように批判的に見るようになってきている。子供がいることにより、自分が遊べなくなったと感じる人が増えている。母乳で育てると、体系が崩れると嫌がる。命の一体感がなくなっている。・子供が万引きでつかまった。警察で父親が言った言葉。「おまえがそんなことをしたら、おれは会社や近所での立場がなくなる」と子供を責めた。この父親は、子供の事ではなく、自分のことしか考えていない。・子供がウソをついた。「ウソをつくことは悪い!」と責めるだけではダメ。「子供が、ウソを言わなければいけない状況に自分が追い込んだ。もっと早くそんな気持ちを気づいてあげられなかったおとうさんを許してね。ごめんね。」と言えるかどうか。そして、「だけど、ウソはいいことではないんだよ。この次同じようなことになったときは、お父さんに話して欲しい。一緒にその問題を乗り越えられるようにしていこう」と必ず付け加えなければいけない。甘やかすだけではいけない。4.時代の大きな変化により大人が子供たちに与えようとしていることと、子供の心が求めている内容が一致していない。教育が無力化している。子供たちが先生の教えることに興味を示さない。子供が知りたいと興味・関心をもつことを学校では教えていない。自分本位な相手に対する接し方。相手のことを「わかっているつもり」で接している。未来は子供たちの手の中にある。子供たちに迎合するのではなく、未来を作るために、未来を与えるための教育とは何かを考える必要がある。5.子供の反抗を許さない・抑える・恐れる意識が大人にある。子供は、親・先生に反抗しながら、自分を確立していく。大人に従順なだけでは、新しい歴史は作れない。反抗させながら、子供と一緒に成長していくのが教育である。反抗を恐れては、真の人間教育は成り立たない。大人の考え・価値観を一方的に押し付けて、それに従わないと×をつける。反抗を許さないことが、家庭内暴力や構内暴力につながる。

2006年10月11日

コメント(0)

-

感性型リーダーとは?

感性型リーダーシップの10の条件問いの形式なので、チェックしてみてください。1.教育力・活人力・・・・・・・人に教えることのできるずば抜けた能力か 人の持っている能力を引き出す活人力を 持っているか2.魅力的な個性・人望・・・・人間的魅力・人望・人格があるか3.勇気ある行動力・・・・・・・勇気ある行動力をもっているか4.先見力・・・・・・・・・・・・・・・歴史観に基づいた先見性をもっているか 5.夢を語る力・・・・・・・・・・・情熱を持って夢を語れるか6.哲学を持つ・・・・・自分の生き方を支える自分の哲学(マイフィロソフィ)をもっているか7.成長意欲・向上心・・・・・・人間として成長意欲をもっているか8.創意工夫・・・・・・・・・・・・・創意工夫の精神があるか、 出来上がっているものを破壊する勇気があるか9.文化力・・・・・・・・・・・・・・・・文化力を身につけているか 仕事以外で、人をひきつける魅力をもっているか 10.人間性の豊かさ・・・・・・・包容力に富んでいるか・ 人をまとめていく統率力があるか解説を入れると長くなるので、項目のみ詳細は↓「感性型リーダーシップの10の条件」800円 芳村思風談・編集山本英夫発行:株式会社エディックス

2006年10月10日

コメント(0)

-

時流独創の精神

時流独創の精神 6つの問い1.自分の心を本当に納得させるものを理屈ぬきに追い求めているか?2.固定観念・先入観念から自分を解放しているか?3.自分の使命は何であるかを知っているか?知ろうとしているか?4.命から湧きあがる欲求・欲望・興味・関心・好奇心を持っているか?5.現実への異和感を大切にしているか?6.有機的統合能力を磨いているか?”問い”について感性論哲学では、「問い」(といかけ)がたくさんあります。「時流独創の精神とは・・・」=「~である」ということなのですが、「問い」の形にする事により、実行できているかどうかを自分で確認することを習慣づけるためです。これは、「答え」を持つことは大切なのですが、その答えに縛られないためです。答えに縛られると、他の答えを排除する、否定する、説得しようとする・・・そこから対立が始まります。答えを持ちながらも、よりよい答えを求め続けること。違う答え・考え方から、自分の答え・考え方を進化発展させること。そのために「問い」の形になっています。

2006年10月09日

コメント(2)

-

人生とは

感じてこそ人生命から湧いてくるものがあってこその人生燃えてこその人生昨日は、東京思風塾終了間際に行徳哲男先生が来られた。行徳先生の挨拶(一部)『芳村思風先生の教えには、華やかさもきらびやかさもない。しかし、「いぶし銀」のような「すごみ」と「人間味」がある。国家の存亡は、教育にある。教育の基本は、「感奮」である。感じて、奮い立つこと。感性とは、まぎれもない私。思風先生の教えは、これからの時代ますます大切になってくる。』思風先生の答え(一部)『三十年前、行徳先生に出逢って私は、「命に息吹を吹き込んでいただいた』行徳先生に出会わなければ、今の私はない。今も象牙の塔の研究者であったと思う。私は、感性を原理としたこの哲学をひとりでも多くの人に聞いていただきたい。ひとりでも多くの人に役立てていただきたい。命の燃える生き方をしていただきたい。感じてこそ人生命から湧いてくるものがあってこその人生燃えてこその人生

2006年10月08日

コメント(0)

-

実践すなければ、哲学の意味がない

「感性論哲学は、実践哲学です!」「感性論哲学は、実践哲学です。現場の経営に活かせなければ意味がない。哲学は、破壊の学問。哲学は、パンクです。現状に異和感を感じ、現状を破壊し、新しい物を構築する。哲学は、自分自身の芯を作るもの。セミナーを受講した後どう動くかが大切。セミナーを受けるだけなら、お金のムダ。」常に「これでいいのか?」と問い続ける。 変化が、成長を作り出す。すべてを固定させる必要はない。自社の理念もその役割を果し終えたとき、進化発展させなければならない。固定させなければいけないことはない。変化しなければ、生きているとは言えません。生きているとは、変化していること。経営者・リーダーは、変化を作り続けることが仕事。どんな小さなことでもいい変化させる。朝、会社に行けばカーテンが替わっている。階段にスベラーズが貼ってある。机に花が活けてある。社員の誕生日・奥さんの誕生日に社長から花束を贈るようにする。社員のために、社員が働きやすいように会社を変化させ続ける。社員は、お客さまのために働く。経営者は、社員のために働くこと。哲学は、考える学問ではない。自分の考えの芯をつくるもの。実践に活かせなければ意味はない。感性論哲学は、実践哲学。現実の中から違和感を感じとり、問題を感じ取る。出てくる問題を乗り越え続けること。問題がないことを望んではいけない。問題がないとは、成長がないこと。問題がないことが、幸せではない。しっかりした芯を持っていれば、多少のことでは考えは、ぶれない。乗り越えていける。セミナーで学んだこともすべてを取り入れる必要はない。感性論哲学も自分にとって必要なところだけを学んで、取り入れればいい。考えは、変えなくていい。変えてはいけない。取り入れて、自分の考えを成長させること。大切なことは、実行すること。実践すること。変化を作り出すこと。現状から1歩でも進むこと。

2006年10月07日

コメント(0)

-

教育とは・・・

教育の方法は、感性を人間化させるために手段能力として理性を使うことである。教育の理念は、育てるために教えるということである。教が育を越えてはならない。人間らしい心を創る最も本質的なものは、価値を感じる感性である。教育とは教育とは今出来ないことをできるようにすることです。自らの力で、「出来た!」「わかった!」という喜びと感動を味あわせることが、何よりも大切なのです。1.「教が育を越えてはならない」 引っ張り出すために教えるのであり、能力を開発するために 教えるのだから、教が育を越えてはならないのです。 その人間が持っている資質・素質を歪めないで引っ張り出してあげる。 あるものを引っ張り出した上げるために、教えるということを 方法・手段として行うということを忘れてはならない。 社員教育でも、自分が教えようとしていることに対して、興味や関心を持たせるということが大切なのである。すべてを教えて、それを習得させて、暗記させてそれでそれをその通りにやらせるのは機械を作る方法であって、人間をつくる方法ではありません。人間をつくる方法というのは、興味や関心を引き出してあげて興味や関心をもちだしたら、自分で勉強をはじめるという状態に持っていってあげること。それが教育者の腕であるのです。大切なことは、興味・関心・好奇心・欲望を呼び覚ますために教えるという行為をするのだということです。だけども残念ながら、今日それがなされていない。その結果、何がしたいのかわからないという、そういう青年ばかりが社会にでてきてしまっているということになってしまっているのです。2.理性という能力を関心や欲求を呼び覚ますために使って教育する大切なのは、育て方。問題を与えて、子供に考えさせるシステムは、間違っている。問題というのは、子供の中から出てこなければなりません。遊びも大事な教育方法のひとつです。自由奔放に遊ばせて、その遊びの中から自分がいろいろ創意工夫してやっていくということが出来るようになっていくのです。遊びの中で、問題にぶつかった時、それを「どうしたらいいのかなぁ」と思って、創意工夫することが、知恵をつくるのです。社員教育でも、「社長の好みの人間をつくるための教育」「自社にあう人間にするための教育」では、画一化された人間しか会社に存在しなくなります。経営者にとっては不都合でも、基本だけはきっちり押さえて、あとは自由奔放にその社員の能力を引っ張り出し、その出てきた能力にふさわしい仕事を与えることも経営者の仕事です。教えなければいけないのは、知識ではありません。意味や価値や値打ちや素晴らしさ・・・どこにおもしろさがあるのか、どこが素晴らしいのか、それが出来たときどんなふうになるのか、知識ではなく、意味や価値や素晴らしさを感じることを教えるのです。興味や関心や好奇心を湧き上がらせることが出来ればあとは放っておいても自分で求めはじめるのです。3.自分がそのころどうであったかということを思い出しながら教育する。4.子供は、空なる気を吸って育つ人間は、空気を吸って生きています。空気とは、空なる気なのです。目に見えないのです。気とは、感性です。空気を吸うとは、目に見えない感性を吸っているということ。意味や価値や値打ちは、感じるもの。教育においていちばん大事なものは、言葉ではないのです。一番大事なものは、空間がというものが与える、意味や価値や値打ちなのです。それは、目つき・表情・態度です。子供は、お父さん・お母さんが、自分に対してどんな目つき・表情・態度で接してくれているかが、最大の意味や価値や値打ちをもつのです。言葉にふさわしい目つき・態度・表情で子供に接する事が大切なのです。言葉は理性です。目つき・態度・表情は、完成です。感性はウソが言えません。そして、空間はまさに感性の海なのです。理屈を越えた雰囲気というものをつくるのは、目つき・態度・表情なのです。感性だからこそ伝わるのです。5.教育する側の生きる姿勢大切なことは、親や教師や教える側の生きる姿勢です。生きる姿勢とは、どういう問題意識をもってその人が生きているのかということ。父親とはいったい何なのか、母親とはいったい何なのかそういう「自分自身の存在への問い」を常に自分で持ちながら生きているかということ。このような姿勢が非常に大切な問題です。子供は、親の背中を見て育つということもそのひとつです。お父さん・お母さんが、どういう生き様、どういう気持ち態度で、人生を生きているかということです。経営者であれば、経営者自身がどういう意識、どういう自覚を持って生きているかということが、非常に大きな教育効果をもっています。人間の存在そのものが、無意識のうちに他人に対する教育的効果をもち、社風をも作っているのです。自分で自分を律する、自分の哲学、生き様、立居振舞言葉使いが、自然に全体に対して、教育効果をもっていて、ものすごく大きな教育力・感化力を発揮しているのです。東京思風塾ホームページ思風塾ホームページ

2006年10月06日

コメント(0)

-

人生の3つの問い

感性が問い、理性が答え、体で実現する。感性論哲学では、「問い」を大切にしています。最も大事な問いは、「人生の問い」といわれます。 人生の3つの問い ・将来どんな人間になりたいか ・将来どんな事をやりたいか ・将来どんな生活をしたいか答えを持つことは、大切なこと。この3つの問いに理性できちんと答えを出す。しかし、もっと大切なことは、実行すること。行動すること。やってみて、再び問う。これでいいのか。問い続けること。「なぜ私は、生まれてきたか?」「誰もが、その人でなければ出来ない大切なお役目を持っている。そのことで時代を一歩勧めるために生まれてきたのです。新しい歴史を作るために生まれてきたのです。」歴史は、その時代に生まれてきた子供たちが作ってきた。「近頃の若い者は・・・」という言葉が出てきたら、時代の流れに沿っていないということ。明治維新もITの時代も「地がごろの若い者は・・・」と言われていた人たちが作ってきた。

2006年10月05日

コメント(0)

-

愛とは

愛とは短所を許し補い、長所と関わる力である。古来より、「愛」は、文学の中でしか扱われていなかった。学問として体系化されていない。感性論哲学では、愛を実力としてとらえ、成長させるものとして考えています。愛とは感じるもの 愛とは信じること愛とは許すこと愛とは肯定すること。理屈を超えた肯定の心愛とは認めること愛とは相手の成長を願う心情新しい精神文明の核となるもの愛は理屈を超える力。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者と共に生きる力愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛とは「どうしたらいいのだろう?」と悩む心、考える心。相手のために努力できるということが「愛」があるということ。相手のために努力できないのは「愛」がないということ。短所を許すことから、人間の愛が始まる愛は人間関係の力である。人間関係の基本は愛。結婚は恋の墓場であり、愛の始まりである。人間を愛するというのは不完全な存在を愛するということ。不完全とは、どんな人間でも長所半分・短所半分。愛するとは許すこと。相手の短所を許し、長所を見つけてほめて伸ばしてますます好きになる。長所が伸びたら短所は人間の味に変わる。自分と同じ考え方の人しか愛せないのは、偽者の愛。それは自分しか愛せない愛である。愛は本来、他者を愛するために存在する。愛とは 命の能力である。命は愛によって生み出され、育まれ、満たされる。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛するとは、相手から学ぶこと。包容力は、愛。今、一番人類に必要とされている能力

2006年10月04日

コメント(0)

-

最高の出会いとは

最高の出逢いとは、自分を最も輝かせてくれる人との出逢いです。人生は、出会いによって作られる。縁は、自分から求めて作るものではない。人智を超えた「計らい」によって与えられるものである。今、自分の目の前にある問題から逃げずに努力を続けることが、縁を呼び寄せます。

2006年10月03日

コメント(0)

-

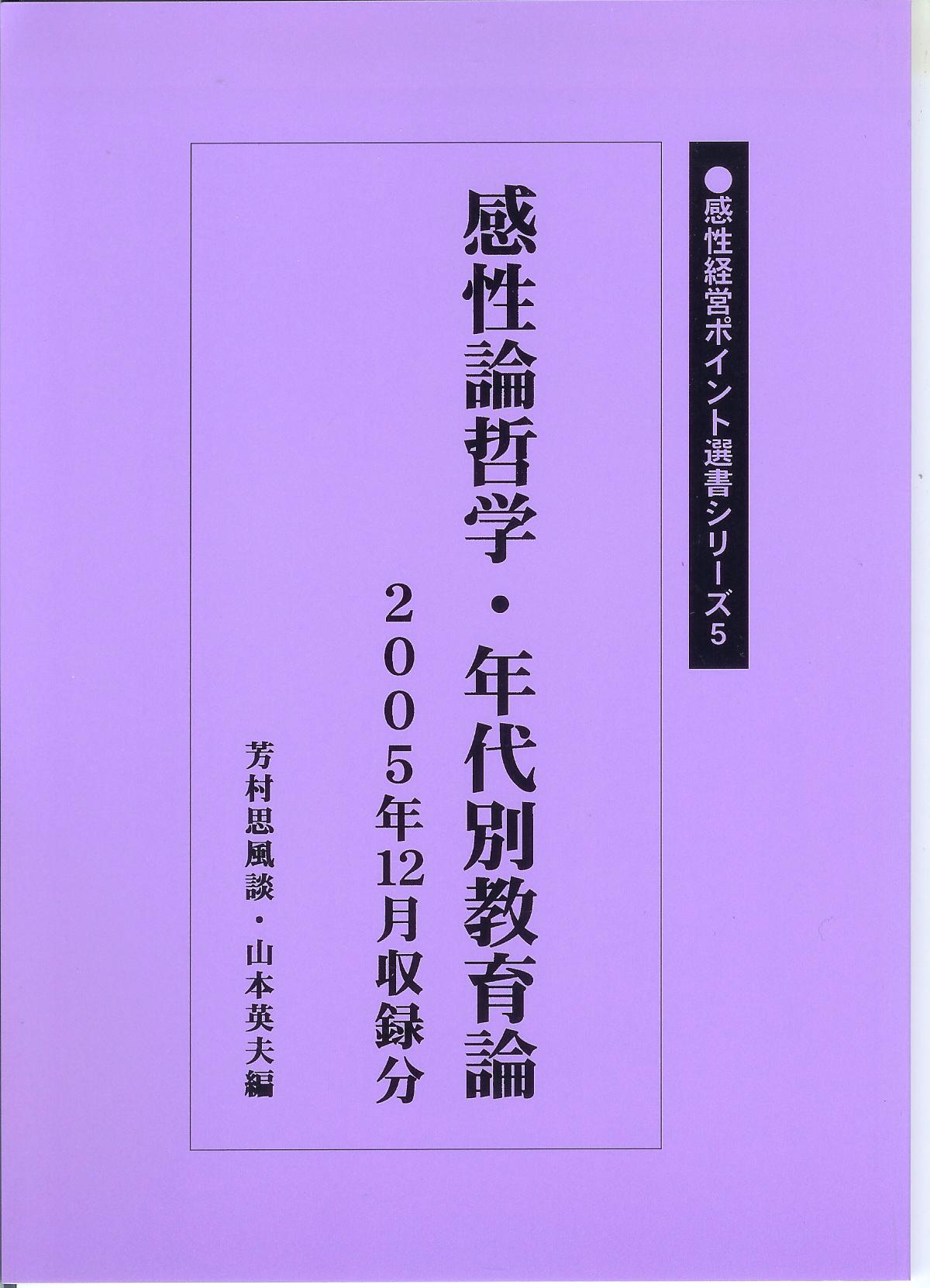

年代別教育論

2005年の東京思風塾での講演録です。定価 1,000円(税込)+ 送料 110円子供の教育だけでなく、社員教育にも応用できます。教育論だけでなく、感性論哲学のエッセンスもたくさん入っています。年代別教育論A.0~3歳 赤ちゃんの心に、本当に安心して生きていったらいいんだ という安心感と信頼感をしみこませる。 生きる事の原点である信じる力を傷つけずに維持する。 スキンシップを通じて子供に充分な信頼感と安心感、 愛を感じさせる。B.3~6歳まで(第一反抗期) 行動力と自制心(倫理観・善悪正邪の区分の基礎)を創る ことを目的に教育する。C.6~10歳まで(善悪正邪の区分) 子供が主体的に人間的判断をするための土台となる 大人の持っている常識としての善悪正邪の区分を しっかり教え込む。D.10~13歳まで(過渡期) 親は、先生を批判したりけなさず、先生を誉めて好きにさせる。E.13~15歳まで(第二反抗期) 何か質問されてもすぐに答えず、一緒に調べたり、 どのようにすれば答えが出るか、その方法を教え一緒に考える。 この時期に必要なことは、主体性と責任感の二つを作ること。 人格に目覚める頃だから、子供の人格を認めて接することが大切。F.15~20歳まで(自分で自分を教育する) 「自分で自分を教育することを教える。 目的を与えることが大切で、 「将来どんな人間になりたいか」 「将来どんな仕事がしたいのか」 「将来どんな生活がしたいのか」 を問い、考えさせる。G.20~30歳まで 30歳までの人間には、大宇宙の偉大な進化の力が働いている。 「個性を磨きだす」 「常識で考えるのではなく、常識を考える」 「自分に与えられた使命を自覚する」 ことによって創造力を湧き出させる。10月7日(土) 13:00~20:00東京思風塾が銀座で開催されます。東京思風塾ホームページ

2006年10月02日

コメント(2)

-

勝つことよりももっとすばらしいことは・・・

勝つことよりももっとすばらしいことは、共に力を合わせて成長することこれからの時代のキーワードは、「融合」「統合」。パートナーシップ・共生の時代。競争は大切。競争はなくならない。競争することよりも、もっとすばらしいことは、力を合わせること。競争ではなく、違った能力を持った人と力を合わせ、協力し合うこと、学びあうことで、成長していく。いろいろな考え方から学んで、自分の考え方を成長させていくこと。個性の時代とは、違うから教えあえる、違うから学びあえる、違うから助けあえる時代。異なる能力を結びつける力が統合能力。長所を活かした人と人との組み合わせ・異質の技術と技術の組み合わせ・同業種ではない会社と会社との組み合わせで、お互いの相乗効果で新しいものを作りだすこと。感性型リーダーとは、いろいろな能力を持った人たちを組み合わせて、最高の結果を出すリーダーのことです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・同業による合併などの組み合わせは、単なるスケールメリットや資本の拡大だけで、企業基盤の安定にはなるが、大きな変革にはつながらない。『同業種ではない異質の会社と会社との組み合わせ』というのは、考えてもいなかった新しいマーケットを作り出す。買収によるグループとして巨大化ではなく、互いに企業の個性を活かしながら、新しいニーズを作り出すこと。競争も大切だけど、これからの時代にそれ以上に大切なことは、共に力をあわせること。東京思風塾思風塾ホームページ

2006年10月01日

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1