PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

この日は朝の9時にホテルを出発しカラカルパキスタン共和国を目指す。

イチャンカラ内の出店が西門に続くカール・マルクス通りの両脇に。

シルクで織り上げた多くの民族衣装が売られていた。

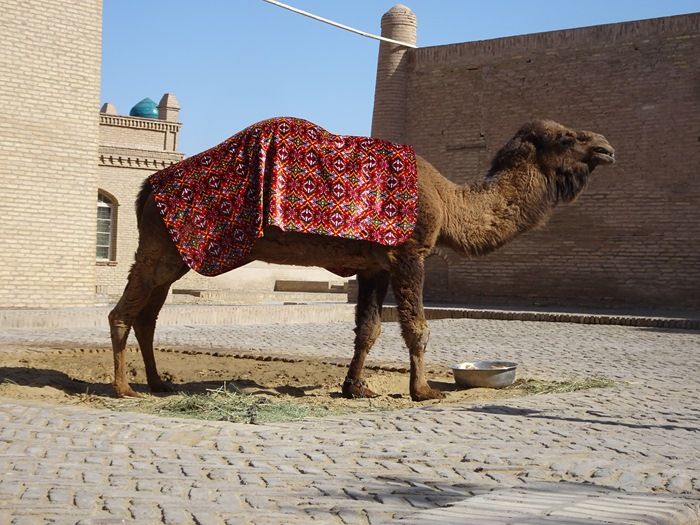

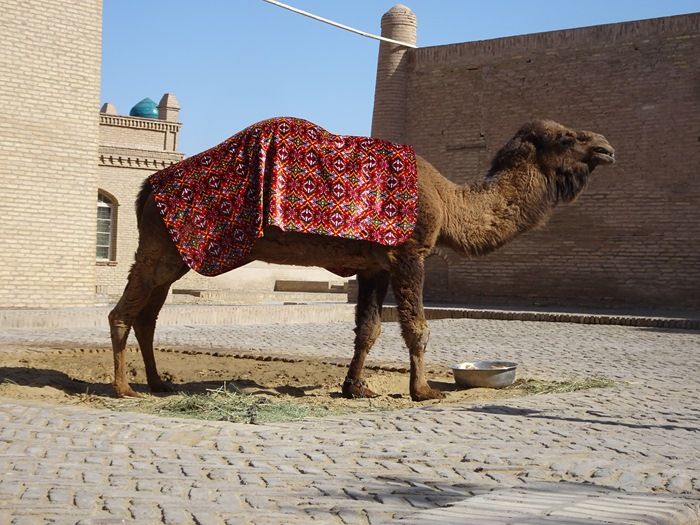

ラクダもこの日の仕事を待っていた。

カルタ・ミナル。

1852年に着工し完成すること放置された26m高さのミナレット。

基礎部の直径は14.2mあり、70~80mの高さを目指していたのではとのこと。

カルタとは「短い」と言う意味で、青を基調にした採釉タイルで全面が覆われ、

日干し煉瓦造りの建物群の中にあって、美しく煌めいていた。

美人の現地ガイドのディーンさんがカラカルパキスン共和国の地理、歴史について

見える化された説明は解り易かった。

「カラカルパク」の語意は、「黒色」を表す「カラ」と、「(尖がり)帽子」を意味する

「カルパック」の合成であり、「カラカルパクスタン」とは「黒い帽子を被る民族の国」を

意味するのだと。この国は紛れも無く中央アジア地域に存在する共和国の1つ。

ただ実際にはウズベキスタン共和国の内部(アラル海がある北西部)に存在する自治共和国

なのでなじみがなく、一般的に知られていない国。面白いことに、住民の多数を占める

カラカルパク人の文化・風習・言語が尊重され独自の憲法や大統領もいるほど大きな自治を

認められているのが、一方で、政治や経済・ソムという通貨などは全てウズベキスタン共和国に

お任せするという形態を採っているとのこと。

また共和国北部は「縮小する湖」と呼ばれるアラル海に面しているのだ。

実は「カラ(城)廻り」の意味であったのだ。

ウルゲンチ鉄道(Urgench Railway)の陸橋を渡る。

アム・ダリア川を渡る。

この川はヒンドゥークシ山脈に発し,タジキスタンとアフガニスタンとの国境を流れる

ピャンジ川のほか,多くの支流を集めて北西に転じ,カラクム砂漠,キジルクム砂漠を分けて,

ダリアは川、アムは活発なという意味であると。

全長 2620km 。カラクム運河などによって流域の灌漑 ( かんがい ) が行われ,一帯は綿花の

大生産地となっていると現地ガイドから。

以前はこの橋の横の浮き橋を渡っていたのだと。

アムダリア川を渡りカラカルパクスタン自治区に入ると、だんだん荒涼とした風景が。

砂漠というと砂の砂丘がうねるイメージを思い浮かべていたが、このあたりの

キジルクム砂漠は背丈の低い草も生え、石や岩が転がる荒野といった感じ。

キジルとはウズベク語で”赤”のこと。

カラカルパクスタンは1993年に制定された独自の国旗を持っているものの、デザインと意味は

ほぼウズベキスタン国旗と同じであり、真ん中の帯の色(黄は黄土に覆われた国土を表す)と

星の数(5つ)が数少ない相違点となっていると。

カラカルパク共和国は、12の地区(都市、カラ)、16の町(ポショルカ)、120の村

(アウル)から成っていると。

中央の黄色の意味、5つの星についても説明されたが忘れてしまいました。

再び線路を渡る。

建設途中で中断した高速道路?跨線橋(こせんきょう)。

旧ソ連時代のものがそのまま残っているのであろうか。

カラへの入口門?が前方に。

道路沿いのモニュメント。

そしてトプラク・カラに到着。

砂の城を意味するトプラク・カラの全景。

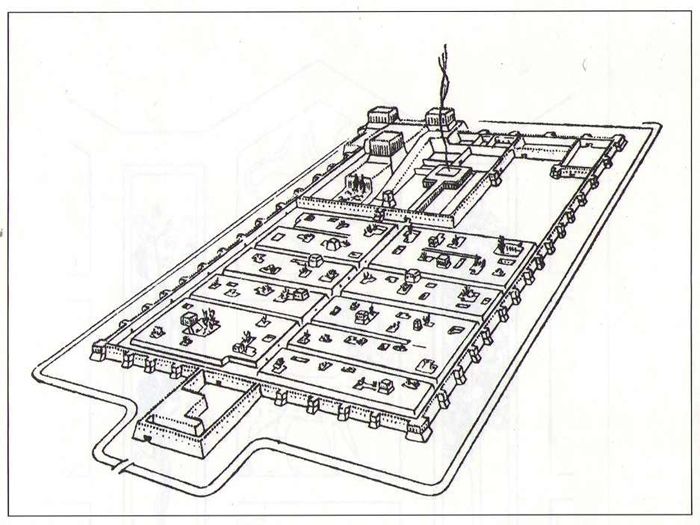

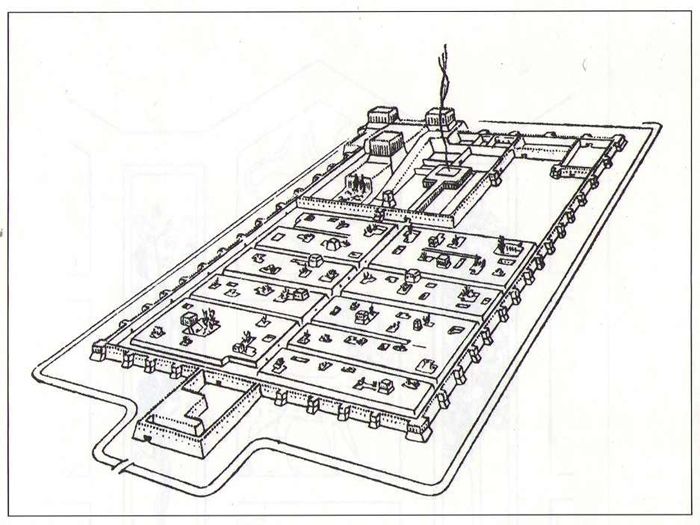

トプラク・カラは、1 ~ 3 世紀において栄えたクシャーナ朝の時代のもので、3 世紀には

この場所に首都が置かれていたと。クシャーナ朝は政府を作り政治的統制を行なった、

大きな変化の時代であったと。壁画や陶器などが見つかり、さらには葡萄畑があったと。

最も重要な要塞は8~9メートルの高さの壁で囲まれた長方形(500×350m)の煉瓦造りの

城壁に囲まれ、北西隅には3つの楼蘭をもった宮殿があったと。

今日では干からびているが、古代ではアムダリア川の支流からこの地まで水を引いていた。

粘土の城塞と言う名でも知られている。

【 https://www.visitkhiva.net/sightseeinginfo/visitkala/basicharf/toprak/ 】より転載

トプラク・カラの丘を目指して徒歩で登ってい行った。

最初に見えたのは神殿の跡。中央に円形の盛り土があるがここが神殿跡だと。

紀元前1世紀から紀元後5世紀頃のものとされ、バクトリア美術の影響を受けた古

代ホラズム美術の壁画などが見つかっているのだと。

釜戸址であろうか?

日干し煉瓦の壁。

上まで登っていくと、トプラク・カラを一望できる場所に出た。

ゾロアスター教の寺院や宮殿跡が残り、碁盤の目のように区切られたエリアはその多くが

居住区だったと。

その向こうには広場があり周りを城壁が囲っているのだが、今にも消えてしまいそうな感じ。

雨による浸食が少ない為か何とかカラ遺跡として残っていたのであった。

桝目で区切られた居住区。

第一次世界大戦のころは、ロシア軍の武器庫として使用されていたと。

ここからは数々の兵士像、塑像、壁画が出土したが、残念ながら全てロシアの

エルミタージュ美術館に収められていると。

2014年にエルミタージュ美術館を訪れたが全くここからの出土品展示物の記憶は無し。

城壁の向こうに緑地帯そして黒き山が見えた。

ここも城内への門であったのだろうか?

頂上に立つ旅友達。

ここは門であろう。

カラから我がツアーバスの姿が。

トプラクカラを後にしてアヤズカラへ。

遊牧民のユルタが見えた。

アヤズ・カラ(Ayaz-kala)の全景が見渡せる場所でバスを駐めてくれ、暫しの撮影タイム。

手前と奥に2つの小山が連なり、その上に遺跡が聳えたっていた。

陽射しをものともせず4頭のラクダが休憩中。

ラクダ観光は幾らだったのであろうか?

砂まみれになりながら20分ほどアヤズ・カラに向かって登る。

サラサラの砂に足元をとられ極めて歩きにくかった。

さらに風が時々吹いて砂が顔に吹き付けた。

途中、とかげに遭遇。

タマリスク。

ところどころに群生していて、茶色の砂漠に彩りを添えていた。

「カラ廻りの中で最も有名で見る価値がある」と言われているだけのことはあり、

トプラクカラに比べると随分と大きい。高くそびえ立つ城壁。

アヤズ・カラには3つの要塞があり、最も古いのがこの丘の上のこのアヤズ・カラⅠである。

キジル・クム砂漠の端で、遊牧民の襲撃に対する防御と、シルダリアデルタの地から

サカ族を北方に追いやるためのものであったと。

アヤズ・カラⅠは2.7haの長方形平面。高さ10mの壁が残っていて、規則的に塔の

スペースがあり、二階建ての射手の通路と矢狭間がはっきりと認められた。

二階建ての射手の通路と矢狭間を横から。

1F部分の通路を腰をかがめて通ってみる。

当時の税関所であったと見られている場所らしい 。

丘の下にも小さい城跡・アヤズ・カラⅡがあり、かつては二つの城は橋で繋がっていたと。

要塞は中世、7-8世紀頃、アフリーグ朝のものであると。

土台に日干レンガで壁が造られ、壁の頂部は矢狭間が同様に見えた。

内部構造はよく残っていて、内部の床は下の部屋の天井であると。

しかしこちらのカラを訪ねる時間は残念ながら・・・。

砂に埋もれてしまった通路も。

それほど高くはないが、周りは平らな砂漠なので、上からは素晴らしい景色が見通せた。

古代ホレズムの城は草木のない砂礫の砂漠の中にあったのだ。

日干しレンガで組まれたことが分かる場所。

アヤズ・カルタの麓にあるユルタで昼食。

ユルタはモンゴルで言うとゲル、砂漠を生き抜いた遊牧民族が暮らして来たテントのこと。

ユルタは外観こそシンプルであったが、中は絨毯や刺繍などで豪華に飾り付けされていた。

ツアーの全員20人が楽に入れる大きさ。そしてこの時間は我々だけの一人占め。

この後、ビールが効き横になりたい気分であったが。

ユルタの天井部分。

幾つかのユルタはホテルとして宿泊も出来るようであった。

照明は太陽光発電パネルから。ユネスコの協力で設置されたもののようであった。

もちろんビールを注文。

グラスが来ないので、我慢できずに茶碗で喉を潤す。

サラダはトマト、キュウリを丸かじりで。

前菜。ビーフンそれとも春雨であったろうか?そしてモヤシも。

暑い日の熱いスープは旨かった。

ナン。

大きなニンジンとジャガイモの煮付け。

メインはディムリャマといってウズベキスタン風肉じゃが的な料理。

ご主人を数年前に亡くした奥様・店主が見送ってくれました。

・・・ つづく ・・・

イチャンカラ内の出店が西門に続くカール・マルクス通りの両脇に。

シルクで織り上げた多くの民族衣装が売られていた。

ラクダもこの日の仕事を待っていた。

カルタ・ミナル。

1852年に着工し完成すること放置された26m高さのミナレット。

基礎部の直径は14.2mあり、70~80mの高さを目指していたのではとのこと。

カルタとは「短い」と言う意味で、青を基調にした採釉タイルで全面が覆われ、

日干し煉瓦造りの建物群の中にあって、美しく煌めいていた。

美人の現地ガイドのディーンさんがカラカルパキスン共和国の地理、歴史について

見える化された説明は解り易かった。

「カラカルパク」の語意は、「黒色」を表す「カラ」と、「(尖がり)帽子」を意味する

「カルパック」の合成であり、「カラカルパクスタン」とは「黒い帽子を被る民族の国」を

意味するのだと。この国は紛れも無く中央アジア地域に存在する共和国の1つ。

ただ実際にはウズベキスタン共和国の内部(アラル海がある北西部)に存在する自治共和国

なのでなじみがなく、一般的に知られていない国。面白いことに、住民の多数を占める

カラカルパク人の文化・風習・言語が尊重され独自の憲法や大統領もいるほど大きな自治を

認められているのが、一方で、政治や経済・ソムという通貨などは全てウズベキスタン共和国に

お任せするという形態を採っているとのこと。

また共和国北部は「縮小する湖」と呼ばれるアラル海に面しているのだ。

実は「カラ(城)廻り」の意味であったのだ。

ウルゲンチ鉄道(Urgench Railway)の陸橋を渡る。

アム・ダリア川を渡る。

この川はヒンドゥークシ山脈に発し,タジキスタンとアフガニスタンとの国境を流れる

ピャンジ川のほか,多くの支流を集めて北西に転じ,カラクム砂漠,キジルクム砂漠を分けて,

ダリアは川、アムは活発なという意味であると。

全長 2620km 。カラクム運河などによって流域の灌漑 ( かんがい ) が行われ,一帯は綿花の

大生産地となっていると現地ガイドから。

以前はこの橋の横の浮き橋を渡っていたのだと。

アムダリア川を渡りカラカルパクスタン自治区に入ると、だんだん荒涼とした風景が。

砂漠というと砂の砂丘がうねるイメージを思い浮かべていたが、このあたりの

キジルクム砂漠は背丈の低い草も生え、石や岩が転がる荒野といった感じ。

キジルとはウズベク語で”赤”のこと。

カラカルパクスタンは1993年に制定された独自の国旗を持っているものの、デザインと意味は

ほぼウズベキスタン国旗と同じであり、真ん中の帯の色(黄は黄土に覆われた国土を表す)と

星の数(5つ)が数少ない相違点となっていると。

カラカルパク共和国は、12の地区(都市、カラ)、16の町(ポショルカ)、120の村

(アウル)から成っていると。

中央の黄色の意味、5つの星についても説明されたが忘れてしまいました。

再び線路を渡る。

建設途中で中断した高速道路?跨線橋(こせんきょう)。

旧ソ連時代のものがそのまま残っているのであろうか。

カラへの入口門?が前方に。

道路沿いのモニュメント。

そしてトプラク・カラに到着。

砂の城を意味するトプラク・カラの全景。

トプラク・カラは、1 ~ 3 世紀において栄えたクシャーナ朝の時代のもので、3 世紀には

この場所に首都が置かれていたと。クシャーナ朝は政府を作り政治的統制を行なった、

大きな変化の時代であったと。壁画や陶器などが見つかり、さらには葡萄畑があったと。

最も重要な要塞は8~9メートルの高さの壁で囲まれた長方形(500×350m)の煉瓦造りの

城壁に囲まれ、北西隅には3つの楼蘭をもった宮殿があったと。

今日では干からびているが、古代ではアムダリア川の支流からこの地まで水を引いていた。

粘土の城塞と言う名でも知られている。

【 https://www.visitkhiva.net/sightseeinginfo/visitkala/basicharf/toprak/ 】より転載

トプラク・カラの丘を目指して徒歩で登ってい行った。

最初に見えたのは神殿の跡。中央に円形の盛り土があるがここが神殿跡だと。

紀元前1世紀から紀元後5世紀頃のものとされ、バクトリア美術の影響を受けた古

代ホラズム美術の壁画などが見つかっているのだと。

釜戸址であろうか?

日干し煉瓦の壁。

上まで登っていくと、トプラク・カラを一望できる場所に出た。

ゾロアスター教の寺院や宮殿跡が残り、碁盤の目のように区切られたエリアはその多くが

居住区だったと。

その向こうには広場があり周りを城壁が囲っているのだが、今にも消えてしまいそうな感じ。

雨による浸食が少ない為か何とかカラ遺跡として残っていたのであった。

桝目で区切られた居住区。

第一次世界大戦のころは、ロシア軍の武器庫として使用されていたと。

ここからは数々の兵士像、塑像、壁画が出土したが、残念ながら全てロシアの

エルミタージュ美術館に収められていると。

2014年にエルミタージュ美術館を訪れたが全くここからの出土品展示物の記憶は無し。

城壁の向こうに緑地帯そして黒き山が見えた。

ここも城内への門であったのだろうか?

頂上に立つ旅友達。

ここは門であろう。

カラから我がツアーバスの姿が。

トプラクカラを後にしてアヤズカラへ。

遊牧民のユルタが見えた。

アヤズ・カラ(Ayaz-kala)の全景が見渡せる場所でバスを駐めてくれ、暫しの撮影タイム。

手前と奥に2つの小山が連なり、その上に遺跡が聳えたっていた。

その昔、アヤズ(Ayaz)という男性の召使が、王女に惚れて、プロポーズを繰り返した。

その後、王女から「立派な要塞を作ったら結婚してあげましょう」と言われ、アヤズは懸命に

作り続けた。

そうして要塞は完成。しかし、完成した時には王女は既に他の男性と結婚をしてしまっており、

アヤズの恋は叶わなかった。

その後、アヤズがどうなったのかは分らないと。

しかし、この地に暮らしていた人々は、この要塞を気に入り、壊さずに残したのだと。

城壁の隙間は日本の城の矢狭間にあたると。

陽射しをものともせず4頭のラクダが休憩中。

ラクダ観光は幾らだったのであろうか?

砂まみれになりながら20分ほどアヤズ・カラに向かって登る。

サラサラの砂に足元をとられ極めて歩きにくかった。

さらに風が時々吹いて砂が顔に吹き付けた。

途中、とかげに遭遇。

タマリスク。

ところどころに群生していて、茶色の砂漠に彩りを添えていた。

「カラ廻りの中で最も有名で見る価値がある」と言われているだけのことはあり、

トプラクカラに比べると随分と大きい。高くそびえ立つ城壁。

アヤズ・カラには3つの要塞があり、最も古いのがこの丘の上のこのアヤズ・カラⅠである。

キジル・クム砂漠の端で、遊牧民の襲撃に対する防御と、シルダリアデルタの地から

サカ族を北方に追いやるためのものであったと。

アヤズ・カラⅠは2.7haの長方形平面。高さ10mの壁が残っていて、規則的に塔の

スペースがあり、二階建ての射手の通路と矢狭間がはっきりと認められた。

二階建ての射手の通路と矢狭間を横から。

1F部分の通路を腰をかがめて通ってみる。

当時の税関所であったと見られている場所らしい 。

丘の下にも小さい城跡・アヤズ・カラⅡがあり、かつては二つの城は橋で繋がっていたと。

要塞は中世、7-8世紀頃、アフリーグ朝のものであると。

土台に日干レンガで壁が造られ、壁の頂部は矢狭間が同様に見えた。

内部構造はよく残っていて、内部の床は下の部屋の天井であると。

しかしこちらのカラを訪ねる時間は残念ながら・・・。

砂に埋もれてしまった通路も。

それほど高くはないが、周りは平らな砂漠なので、上からは素晴らしい景色が見通せた。

古代ホレズムの城は草木のない砂礫の砂漠の中にあったのだ。

日干しレンガで組まれたことが分かる場所。

アヤズ・カルタの麓にあるユルタで昼食。

ユルタはモンゴルで言うとゲル、砂漠を生き抜いた遊牧民族が暮らして来たテントのこと。

ユルタは外観こそシンプルであったが、中は絨毯や刺繍などで豪華に飾り付けされていた。

ツアーの全員20人が楽に入れる大きさ。そしてこの時間は我々だけの一人占め。

この後、ビールが効き横になりたい気分であったが。

ユルタの天井部分。

幾つかのユルタはホテルとして宿泊も出来るようであった。

照明は太陽光発電パネルから。ユネスコの協力で設置されたもののようであった。

もちろんビールを注文。

グラスが来ないので、我慢できずに茶碗で喉を潤す。

サラダはトマト、キュウリを丸かじりで。

前菜。ビーフンそれとも春雨であったろうか?そしてモヤシも。

暑い日の熱いスープは旨かった。

ナン。

大きなニンジンとジャガイモの煮付け。

メインはディムリャマといってウズベキスタン風肉じゃが的な料理。

ご主人を数年前に亡くした奥様・店主が見送ってくれました。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.