PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小は大を兼ねるか… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小は大を兼ねるか…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 花

二宮・吾妻山の菜の花そして山頂からの富士山の雄姿を楽しんだの後は

熱海駅へ。

月曜日にもかかわらず、駅前商店街には多くの観光客そして中国語が。

この日は平和通り商店街を進む。

暫く歩くと道の左下にあったのが『熱海四等郵便取扱所開設旧跡』。

1871年の郵便制度発足時の「三等郵便局」制度に由来する。三等郵便局とは明治時代に公費で

郵便局を全国に設置することが財政的に難しかった中、全国にいち早く郵便制度を浸透させる

ため地域の名士や大地主に土地と建物を無償で提供させ郵便の取り扱い事業を委託する形で

設置された郵便局。

区別されたと。

そして『清左衛門湯』。

熱海駅から徒歩15分、老舗旅館「古屋」の前に湧くのが「清左衛門の湯」。

昔、清左衛門という農民が、馬を走らせている際、この湯壷に落ちて焼け死んだことから、

その名が付いたという。人が清左衛門の名を大きな声で呼べば大いに湧き、小さな声で呼べば

小さく湧き出たと今に伝わる。明治時代まで、昼夜湧き続け絶えることがなかったこの湯は、

現在も所有する旅館「古屋」で湯船に使用。温泉井添削時、地下で出土した貴重な円柱形の石や

江戸城の築城石として用いられた熱海市下多賀のくさびの形が残る石なども展示している。

そして次に訪ねたのが『風呂の湯』&『水の湯』。

熱海七湯の一つ、「風呂の湯・水の湯」。

風呂の湯は外傷に良いといわれ、また、湯気の上騰が盛んでまんじゅうを蒸したり

明治時代には淡白無味常水を温めるもののごとしとして「水の湯」と名付けられたと。

「熱海 本家ときわぎ」。

大正7年(1918年)、初代が熱海銀座に「熱海 本家ときわぎ」を開店して以来、和菓子作り

ひとすじの老舗であると。

「常盤木羊羹店 總本店」。

こちらには伊豆山神社御用菓子の看板も。

本家に比べると、新しい商品を積極的に出しているのだと。

そして『NEW FUJIYA HOTEL』前を通過。

前方にあったのが『大湯間歇泉』。

熱海七湯の一つ「大湯間歇泉」は、古くからの間歇泉で世界的にも有名な自噴泉であった。

「大湯」の噴出は昼夜6回あり、湯と蒸気を交互に激しい勢いで吹き出し、地面が揺れるようで

あったと。

明治中頃から次第に減少し1923年(大正12年)に止まってしまったが

(大地震の際に再び噴出したこともあった)、1962年(昭和37年)に市の文化財として

保存し、現在に至っている。かつては地面が揺れるほど湯と蒸気が激しく吹き出したと。

『オールコックの碑』(左)と『愛犬トピーの墓』(右)。

初代駐日英国公使ラザフォード・オールコックが1859(安政6)年、

総領事兼外交代表として来日。日英修好通商条約の批准など多忙な中でも、名峰・富士山に

外国人で初めて、登頂を果たしたことでも知られている。

富士登山の帰りに立ち寄った熱海温泉。「熱海七湯」の一つ大湯間欠泉の熱湯により、

大火傷(やけど)をおった愛犬トビー(スコッチテリア)が亡くなってしまう。

その悲しみに触れ、宿の主人が僧侶を呼び寄せ、人と変わらない葬儀でトビーを大切に弔った。

熱海の人たちの“おもてなしの心”に感動したオールコックは、当時、生麦事件や

在日英国大使館襲撃事件などで印象の悪かった日本人に対して、英国に戻ったあとも、

日本人に対する偏見に弁明。

著書「大君の都・幕末日本滞在記」にも「日本人を敵視すべきではない。誠に親切な国民である」

と記し、英国世論は親日へと傾いたという。

そして『湯前神社』を訪ねる。

湯前神社と名がついているとおり、湯、つまり“熱海温泉”と深い関係のある神社。

創建時期は749年とされていますが、熱海の地に温泉が湧出したとき(約1500年前)には、

すでにお祀りされていたものと考えられている歴史のある古社。

『拝殿』

湯前神社にお祀りされているご祭神は、少彦名神(すくなひこなのかみ)。

大国主神(おおくにぬしのかみ)とともに全国を回って国土を開拓した神様。

“医薬の神”として馴染みが深いが、穀物の神、酒造の神、温泉の神などの顔ももっています。

いずれにしても、人間の体・健康について霊力を発揮する神さまとなります。

そのご利益は、国土の平和、産業の開発、漁業・航海の守護といった全体に関わるものから、

個人レベルでは、病気平癒、縁結び、安産・育児の守護などです。

拝殿の向かって右側にあるのが、「源実朝(鎌倉幕府第3代征夷大将軍)の歌碑」。

「都より 巽にあたり 出湯あり 名はあづま路の 熱海といふ」

と詠んでいますが、源実朝公が箱根権現から三島社を経て伊豆山権現に向かう途中に、

熱海の大湯を見て、崇めたたえて詠んだものと言われています。

そして湯汲坂を下り『糸川』へ。

熱海市内中心部を流れる糸川。

毎年この1月には、糸川遊歩道の58本の早咲きの「あたみ桜」を楽しむことができるのだ。

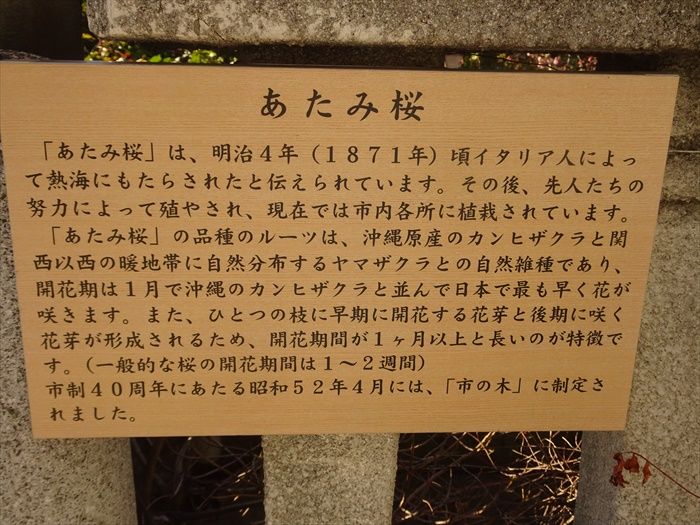

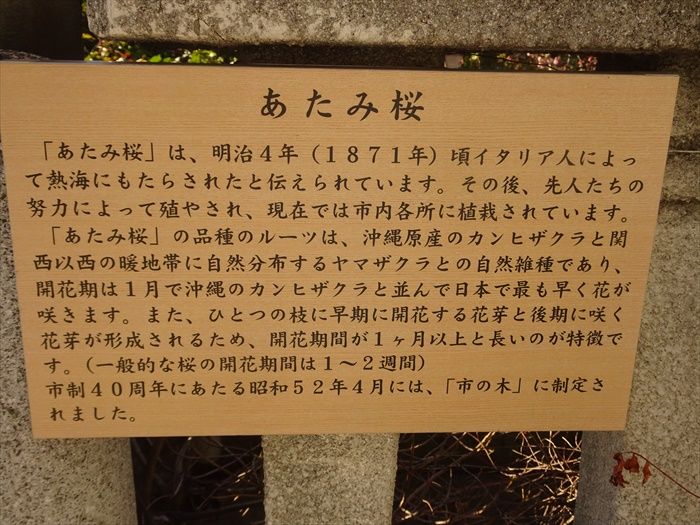

「あたみ桜」はもともとは日本の桜ではなくて、沖縄原産のカンヒザクラと関西以西の

暖地帯に自然分布するヤマザクラとの自然雑種と推定されていると。

チョット早く五分咲き程度か?

“海のアートがある歩道”、タコ。

デレーンと垂れ下がって花見の真っ最中か?

対岸には目が頭の左側にあるからヒラメ?

御成(おなり)橋から糸川沿いの300m程の遊歩道を下って行き、最終的に海沿いの

国道135号線(下り)へ向かうことにする。

その間、御成橋 → 新柳橋 → ドラゴン橋 → 桜橋 → 糸川橋 → 柳橋 → 渚橋 と

糸川に架かる橋を経ていくことに。

橋のデザインはそれぞれ違い、個性的で見ていて楽しい橋が続いているのであった。

この「あたみ桜」は明治4年(1871年)頃、イタリア人によって熱海にもたらされたと

伝えられており、少し濃いめのピンク色が特徴。

今回も動き回るメジロを何枚かピントが合って撮影出来ていました。

花の蜜を吸っているようです。

残念ながらミツバチの姿は見かけませんでした。

仲良くつがい?で。

糸川には濃いピンクのブーゲンビリアも。

濃いピンクの「あたみ桜」と青空は似合うのであった。

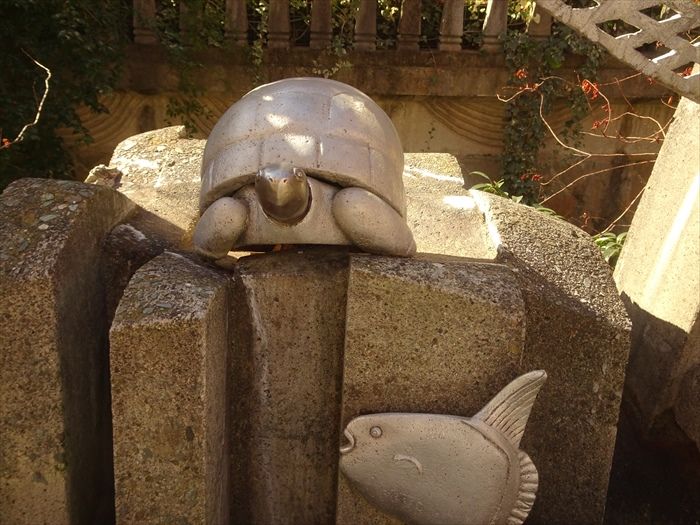

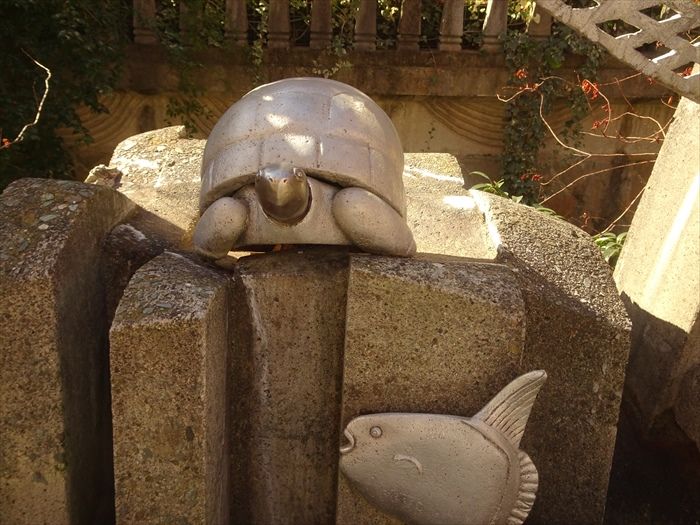

亀、マンボウの姿も。

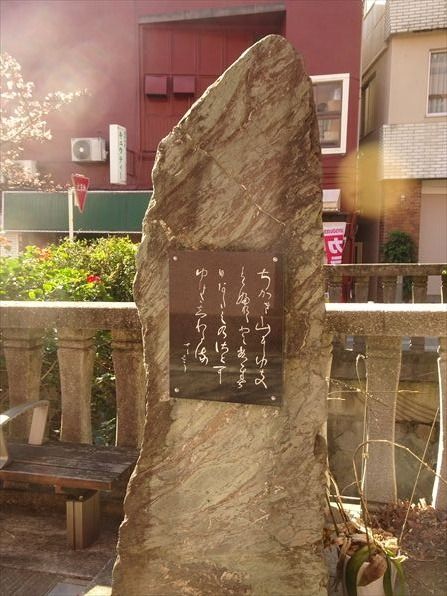

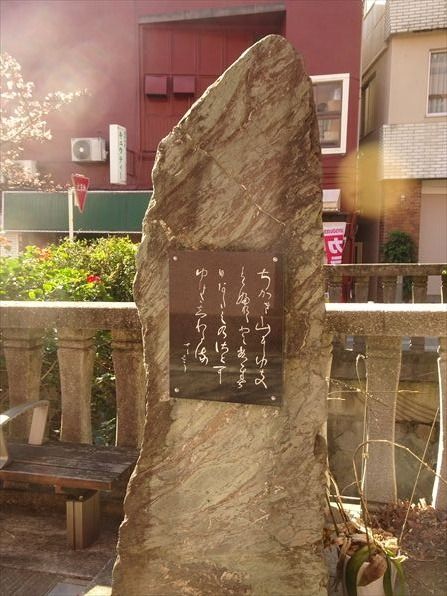

桜橋の手前には「坪内逍遥 歌碑」が。

明治の文豪、坪内逍遥(つぼうち しょうよう 1895-1935)は、水口町の双柿舎に移るまでの

約9年間、この糸川べりの荒宿(現在の中央町)に別荘を新築して住んでいたのだと。

碑文には、

「ちかき山に ゆきはふれヽと 常春日 あたみのさとに ゆけたちわたる せいえう」 と。

桜橋からの熱海桜、これぞ熱海桜!!

花弁が濃いピンク色で花が大きいのが特長。

桜橋の欄干にも。

ブーゲンビリアが陽光に輝く。

海の方に向かって開花が進んでいた。

『あたみ桜』説明板。

その先には渚橋。

糸川遊歩道終点の、国道135号線に架かっていた。

こちらも波をイメージした橋で最も海に近い橋。

渚橋の手前には渚橋歩道橋が。

そして熱海サンビーチの散策に。

青い海と白い砂浜、立ち並ぶホテル郡、ヤシの並木通り・・・外国の高級リゾートに似た

雰囲気のビーチ。夏は海水浴場として、また、砂浜を歩いたり波と戯れたりできる場所として、

ファミリーやカップルにも人気の場所。

サンビーチのヨットハーバーに浮かぶヨットとその奥の山の上には熱海城が。

熱海城は熱海市の錦ヶ浦山頂にある観光施設。城郭は歴史的に実在したものではない。

東洋のモナコをイメージした熱海のヨットハーバー。

ムーンテラス。

テラス尖端の噴水は恋人達が愛を誓い合う事の出来るモニュメント。

階段横の壁では魚たちが泳いでいた。

「あたみ桜」と『釜鳴屋平七夫婦像』。

上半身ハダカでマゲがゆってある男性と彼に寄り添う女性の銅像。

頭上のあたみ桜。

この像は、文化勲章を受章した熱海市名誉市民である澤田政廣先生の作「釜鳴屋平七夫妻像」。

安政時代の義人、平七と妻の像。不況で網元が漁民に賃金を払わなくなり、平七たちは一揆を

起こし、代官所へ命がけの直訴。平七は首謀者として八丈島流しとなるが、虐待により途中の

大島で死去。35歳だったと。平七夫婦は現代の海を見ながら何を思っているであろうか。

桜越しに八丈島、大島を見つめているのであろうか?

『熱海サンビーチ』

夏は海水浴場として、また、砂浜を歩いたり波と戯れたりできる場所として、ファミリーや

カップルにも人気の場所。

早朝には水平線からのぼる朝日がビーチや街を染める美しい景色を見ることができる場所。

その後ろに立ち並ぶホテル・マンション群。毎年見る度に白き高層ビルが増えていくのである。

白き高層ビルの先にダイヤモンドヘッドの如き山が見えれば、

これぞハワイ・ホノルル・ワイキキビーチ。

真鶴半島の先端・真鶴岬は、浜辺から約200mに渡って続く岩礁になっており、

その先っちょに3つの巨大な岩が顔を出している。

椰子並木。

遠く大島の姿も。

こちらは初島。

人口243人で、熱海市本土から南東に約10キロメートルの位置にある島。

熱海駅へ。

月曜日にもかかわらず、駅前商店街には多くの観光客そして中国語が。

この日は平和通り商店街を進む。

暫く歩くと道の左下にあったのが『熱海四等郵便取扱所開設旧跡』。

1871年の郵便制度発足時の「三等郵便局」制度に由来する。三等郵便局とは明治時代に公費で

郵便局を全国に設置することが財政的に難しかった中、全国にいち早く郵便制度を浸透させる

ため地域の名士や大地主に土地と建物を無償で提供させ郵便の取り扱い事業を委託する形で

設置された郵便局。

区別されたと。

そして『清左衛門湯』。

熱海駅から徒歩15分、老舗旅館「古屋」の前に湧くのが「清左衛門の湯」。

昔、清左衛門という農民が、馬を走らせている際、この湯壷に落ちて焼け死んだことから、

その名が付いたという。人が清左衛門の名を大きな声で呼べば大いに湧き、小さな声で呼べば

小さく湧き出たと今に伝わる。明治時代まで、昼夜湧き続け絶えることがなかったこの湯は、

現在も所有する旅館「古屋」で湯船に使用。温泉井添削時、地下で出土した貴重な円柱形の石や

江戸城の築城石として用いられた熱海市下多賀のくさびの形が残る石なども展示している。

そして次に訪ねたのが『風呂の湯』&『水の湯』。

熱海七湯の一つ、「風呂の湯・水の湯」。

風呂の湯は外傷に良いといわれ、また、湯気の上騰が盛んでまんじゅうを蒸したり

明治時代には淡白無味常水を温めるもののごとしとして「水の湯」と名付けられたと。

「熱海 本家ときわぎ」。

大正7年(1918年)、初代が熱海銀座に「熱海 本家ときわぎ」を開店して以来、和菓子作り

ひとすじの老舗であると。

「常盤木羊羹店 總本店」。

こちらには伊豆山神社御用菓子の看板も。

本家に比べると、新しい商品を積極的に出しているのだと。

そして『NEW FUJIYA HOTEL』前を通過。

前方にあったのが『大湯間歇泉』。

熱海七湯の一つ「大湯間歇泉」は、古くからの間歇泉で世界的にも有名な自噴泉であった。

「大湯」の噴出は昼夜6回あり、湯と蒸気を交互に激しい勢いで吹き出し、地面が揺れるようで

あったと。

明治中頃から次第に減少し1923年(大正12年)に止まってしまったが

(大地震の際に再び噴出したこともあった)、1962年(昭和37年)に市の文化財として

保存し、現在に至っている。かつては地面が揺れるほど湯と蒸気が激しく吹き出したと。

『オールコックの碑』(左)と『愛犬トピーの墓』(右)。

初代駐日英国公使ラザフォード・オールコックが1859(安政6)年、

総領事兼外交代表として来日。日英修好通商条約の批准など多忙な中でも、名峰・富士山に

外国人で初めて、登頂を果たしたことでも知られている。

富士登山の帰りに立ち寄った熱海温泉。「熱海七湯」の一つ大湯間欠泉の熱湯により、

大火傷(やけど)をおった愛犬トビー(スコッチテリア)が亡くなってしまう。

その悲しみに触れ、宿の主人が僧侶を呼び寄せ、人と変わらない葬儀でトビーを大切に弔った。

熱海の人たちの“おもてなしの心”に感動したオールコックは、当時、生麦事件や

在日英国大使館襲撃事件などで印象の悪かった日本人に対して、英国に戻ったあとも、

日本人に対する偏見に弁明。

著書「大君の都・幕末日本滞在記」にも「日本人を敵視すべきではない。誠に親切な国民である」

と記し、英国世論は親日へと傾いたという。

そして『湯前神社』を訪ねる。

湯前神社と名がついているとおり、湯、つまり“熱海温泉”と深い関係のある神社。

創建時期は749年とされていますが、熱海の地に温泉が湧出したとき(約1500年前)には、

すでにお祀りされていたものと考えられている歴史のある古社。

『拝殿』

湯前神社にお祀りされているご祭神は、少彦名神(すくなひこなのかみ)。

大国主神(おおくにぬしのかみ)とともに全国を回って国土を開拓した神様。

“医薬の神”として馴染みが深いが、穀物の神、酒造の神、温泉の神などの顔ももっています。

いずれにしても、人間の体・健康について霊力を発揮する神さまとなります。

そのご利益は、国土の平和、産業の開発、漁業・航海の守護といった全体に関わるものから、

個人レベルでは、病気平癒、縁結び、安産・育児の守護などです。

拝殿の向かって右側にあるのが、「源実朝(鎌倉幕府第3代征夷大将軍)の歌碑」。

「都より 巽にあたり 出湯あり 名はあづま路の 熱海といふ」

と詠んでいますが、源実朝公が箱根権現から三島社を経て伊豆山権現に向かう途中に、

熱海の大湯を見て、崇めたたえて詠んだものと言われています。

そして湯汲坂を下り『糸川』へ。

熱海市内中心部を流れる糸川。

毎年この1月には、糸川遊歩道の58本の早咲きの「あたみ桜」を楽しむことができるのだ。

「あたみ桜」はもともとは日本の桜ではなくて、沖縄原産のカンヒザクラと関西以西の

暖地帯に自然分布するヤマザクラとの自然雑種と推定されていると。

チョット早く五分咲き程度か?

“海のアートがある歩道”、タコ。

デレーンと垂れ下がって花見の真っ最中か?

対岸には目が頭の左側にあるからヒラメ?

御成(おなり)橋から糸川沿いの300m程の遊歩道を下って行き、最終的に海沿いの

国道135号線(下り)へ向かうことにする。

その間、御成橋 → 新柳橋 → ドラゴン橋 → 桜橋 → 糸川橋 → 柳橋 → 渚橋 と

糸川に架かる橋を経ていくことに。

橋のデザインはそれぞれ違い、個性的で見ていて楽しい橋が続いているのであった。

この「あたみ桜」は明治4年(1871年)頃、イタリア人によって熱海にもたらされたと

伝えられており、少し濃いめのピンク色が特徴。

今回も動き回るメジロを何枚かピントが合って撮影出来ていました。

花の蜜を吸っているようです。

残念ながらミツバチの姿は見かけませんでした。

仲良くつがい?で。

糸川には濃いピンクのブーゲンビリアも。

濃いピンクの「あたみ桜」と青空は似合うのであった。

亀、マンボウの姿も。

桜橋の手前には「坪内逍遥 歌碑」が。

明治の文豪、坪内逍遥(つぼうち しょうよう 1895-1935)は、水口町の双柿舎に移るまでの

約9年間、この糸川べりの荒宿(現在の中央町)に別荘を新築して住んでいたのだと。

碑文には、

「ちかき山に ゆきはふれヽと 常春日 あたみのさとに ゆけたちわたる せいえう」 と。

桜橋からの熱海桜、これぞ熱海桜!!

花弁が濃いピンク色で花が大きいのが特長。

桜橋の欄干にも。

ブーゲンビリアが陽光に輝く。

海の方に向かって開花が進んでいた。

『あたみ桜』説明板。

その先には渚橋。

糸川遊歩道終点の、国道135号線に架かっていた。

こちらも波をイメージした橋で最も海に近い橋。

渚橋の手前には渚橋歩道橋が。

そして熱海サンビーチの散策に。

青い海と白い砂浜、立ち並ぶホテル郡、ヤシの並木通り・・・外国の高級リゾートに似た

雰囲気のビーチ。夏は海水浴場として、また、砂浜を歩いたり波と戯れたりできる場所として、

ファミリーやカップルにも人気の場所。

サンビーチのヨットハーバーに浮かぶヨットとその奥の山の上には熱海城が。

熱海城は熱海市の錦ヶ浦山頂にある観光施設。城郭は歴史的に実在したものではない。

東洋のモナコをイメージした熱海のヨットハーバー。

ムーンテラス。

テラス尖端の噴水は恋人達が愛を誓い合う事の出来るモニュメント。

階段横の壁では魚たちが泳いでいた。

「あたみ桜」と『釜鳴屋平七夫婦像』。

上半身ハダカでマゲがゆってある男性と彼に寄り添う女性の銅像。

頭上のあたみ桜。

この像は、文化勲章を受章した熱海市名誉市民である澤田政廣先生の作「釜鳴屋平七夫妻像」。

安政時代の義人、平七と妻の像。不況で網元が漁民に賃金を払わなくなり、平七たちは一揆を

起こし、代官所へ命がけの直訴。平七は首謀者として八丈島流しとなるが、虐待により途中の

大島で死去。35歳だったと。平七夫婦は現代の海を見ながら何を思っているであろうか。

桜越しに八丈島、大島を見つめているのであろうか?

『熱海サンビーチ』

夏は海水浴場として、また、砂浜を歩いたり波と戯れたりできる場所として、ファミリーや

カップルにも人気の場所。

早朝には水平線からのぼる朝日がビーチや街を染める美しい景色を見ることができる場所。

その後ろに立ち並ぶホテル・マンション群。毎年見る度に白き高層ビルが増えていくのである。

白き高層ビルの先にダイヤモンドヘッドの如き山が見えれば、

これぞハワイ・ホノルル・ワイキキビーチ。

真鶴半島の先端・真鶴岬は、浜辺から約200mに渡って続く岩礁になっており、

その先っちょに3つの巨大な岩が顔を出している。

椰子並木。

遠く大島の姿も。

こちらは初島。

人口243人で、熱海市本土から南東に約10キロメートルの位置にある島。

スパ、食事はもちろん、様々なレジャーを楽しむ事ができると。

『貫一・お宮の像』。

明治時代から多くの文豪たちが居を構え、名作を執筆した熱海。

その中でもひときわ有名なのが、 明治30年より6年間「読売新聞」「新小説」に断続的に

掲載された 尾崎紅葉の小説「金色夜叉」(こんじきやしゃ)。

この小説にちなむ「お宮の松」と、「熱海の海岸散歩する・・・」で始まる歌謡が一体となり、

爆発的に流布し、主人公「貫一・お宮」はあたかも実在の人物のように 国民の心をとらえて

離さない存在となったと。

2代目・「お宮の松」。

初代・「お宮の松」の切り株。

自動車の普及により、排ガスや舗装の影響で衰えたため、1966年末に地元のホテルの

寄贈により2代目の松が植えられたのだと。

そしてバスにて熱海駅に戻ったのであった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[花] カテゴリの最新記事

-

第18回 小出川彼岸花まつり-2 2025.10.06

-

第18回小出川彼岸花まつり-1 2025.10.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.