PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

舞子海上プロムナー… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 横浜市泉区歴史散歩

そして次に訪ねたのが「本興寺(ほんこうじ)」。

横浜市泉区上飯田町3624。

「本興寺」の「総門」は「冠木門」。

二本の柱の上部に冠木を貫き渡し、上に屋根をかけた門。

現在は屋根のないものをいうことが多いと。

「日蓮宗本山 法華山 本興寺」案内。

寺号標石「本山 本興寺」。

日蓮宗別格本山の寺で、鎌倉の本興寺が幕府の弾圧に遭い、万治3年(1660)、日蓮ゆかりの

この地に移転したと言われています。55代住職日感(にっかん)

(明治4年・1871)された。本堂の釈迦・日蓮・日什(にちじゅう)

の一代記や七福神の

彫刻は素晴らしいものと(非公開)。墓地には寺子屋師匠の筆子塚

が3基あり、

境内には中屋敷の鎮守さまである「天満宮」があった。

「本興寺 参道」。

参道の路地の角に3本の石碑が。

歴史を感じさせる「題目法塔」。

この石碑には「南無妙法蓮華経」の文字が。

この石碑には「南無妙法蓮華経 元祖日蓮大上人 開山日什大聖人霊場」の文字が。

この石碑には「南無妙法蓮華経 一萬部供養」の文字が。

そしてその右奥の階段の上には「中屋敷天満宮」があった。

横浜市泉区上飯田町3630-1。

「本興寺」境内にある菅原道真を祀る神社。

参道に戻り「本堂」に向かって進むと右手にあった「稲荷社」。

オバチャン二人が神社境内の草取りを行っていた。

そして正面に「仁王門」。

天明五年(一七八五)に建てられた、仁王門と仁王像が迎えてくれた。

この「仁王門」は戸塚区の文化財に指定されていると。

掲示板には「日蓮は安房の国片海(かたうみ)の海人(あま)が子なり」と。

「本尊問答抄」に記載された言葉であると。

「横浜市指定有形文化財(絵画) 絹本著色法華宝塔曼荼羅 一幅

平成2年11月1日指定

所有者:宗教法人 本興寺(ほんこうじ)

寸法:縦 99.8センチ 横 42.3センチ

虚空に湧出した宝塔中の多宝如来が、釈迦如来を迎えいれて併坐したという法華経説話を

図示したものです。塔の上部に天蓋(てんがい)を浮かべ、その左右に日月を配し、

九輪の塔頭(たっちゅう)から軒先に引かれた索条(さくじょう)に左右六体ずつの

化仏(けぶつ)が懸かり、両如来の中央には「南無妙法蓮華経」の銘札が置かれています。

塔の周辺には四天王、愛染・不動両明王、四菩薩、十羅刹女(じゅうらせつにょ)、鬼子母神

などが配されています。この図様は、『観心本尊抄(かんじんほんぞんしょう)』に依拠する

「曼荼羅本尊」を図絵したと思われ、京都・直行寺(じきぎょうじ)本が知られるほか、

類例が少ないようです。截金(きりかね)を用いるなど華麗な色彩を以って描出された、

14世紀末葉(まつよう)の制作と思われる佳作です。なお、本寺には永徳4年(1384)の

年記のある同図様の版木と、その版刷りも伝存しています。」

仁王門の屋根には「唐獅子と蕾付き橘の飾り瓦」が。その先には「鳩の飾り瓦」も。

「仁王門」の扁額は「法華山」。

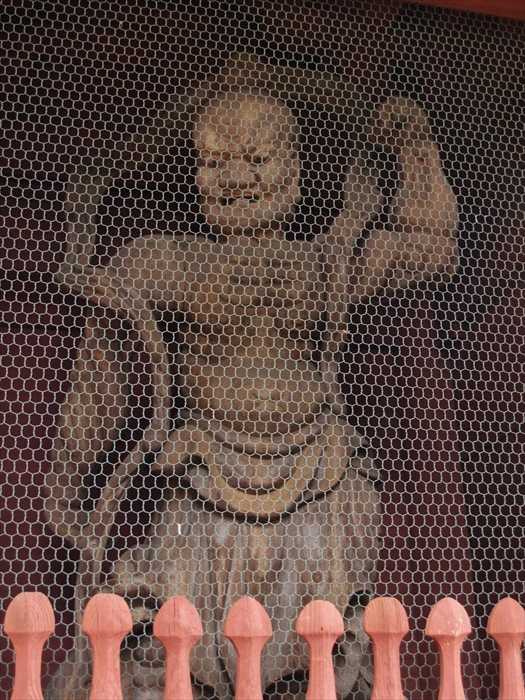

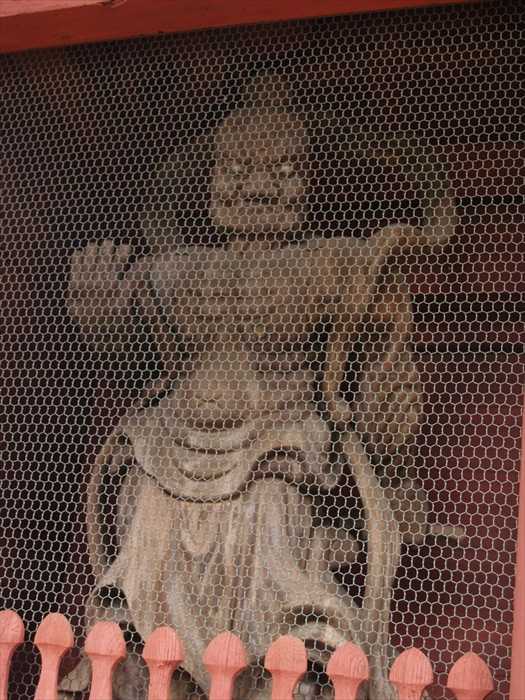

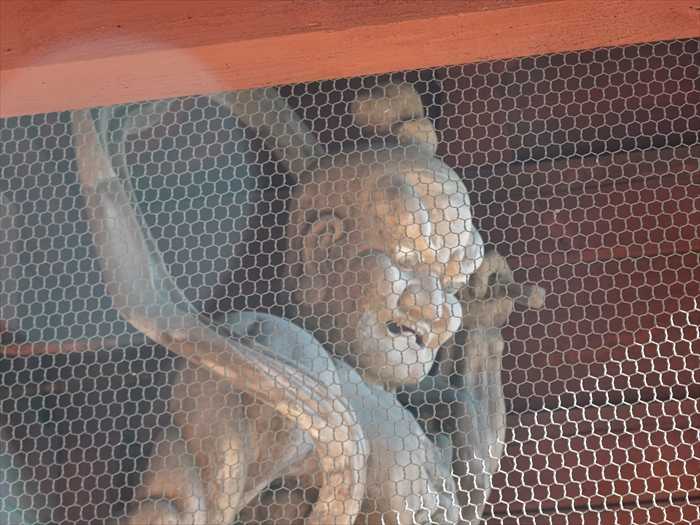

そして仁王像(阿形像)は金網に覆われて。

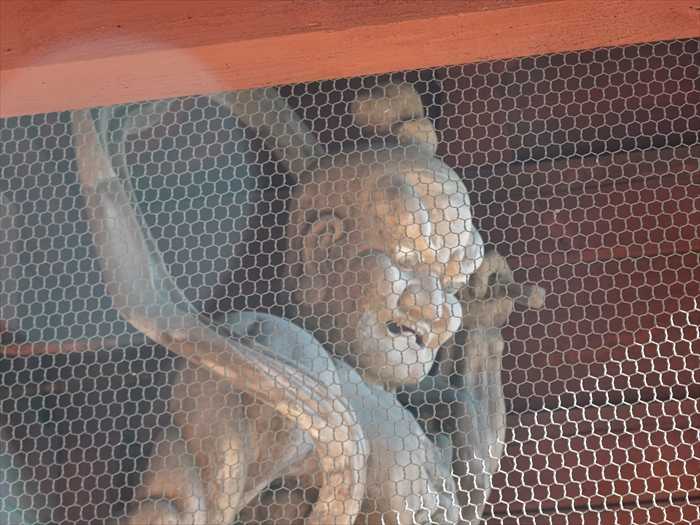

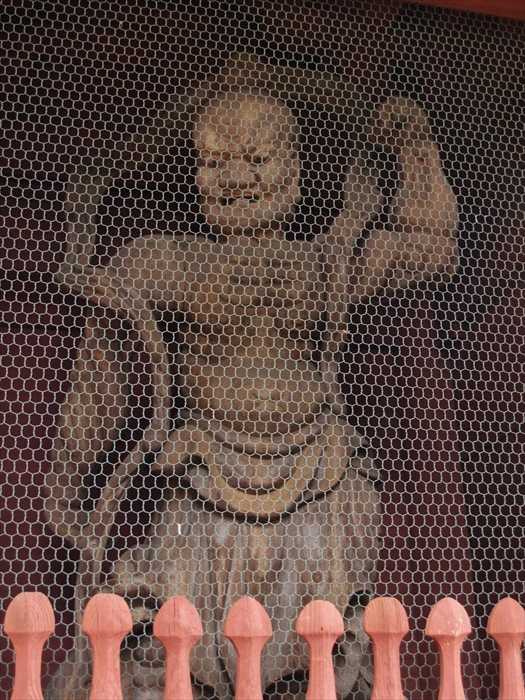

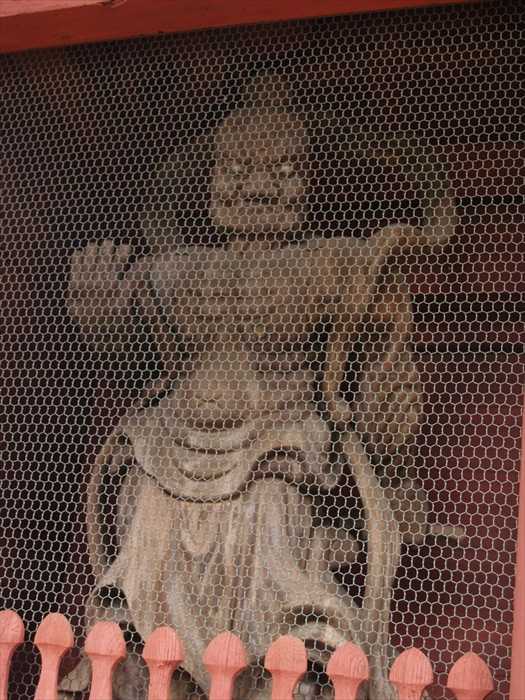

仁王像(吽形像)。

「本興寺 縁起

当山は日蓮聖人が鎌倉に於いて辻説法をなされた旧地に弟子の天目上人が休息山本興寺を

建立せられましたが、其の後日什上人が法華山本興寺と改称され自ら開基となられました。

日什上人は比叡山学僧三千の学頭でありましたが、日蓮聖人の教風に感激し御年67才の時、

天台より日蓮宗に改められ、称?来鎌倉本興寺を據点とし京都との間を往返数次、禁裡の

奏聞三度、武家の諫暁数回、寺院の建立数ヶ寺に及び大いに宗風を宣揚せられました。

其の後当山二十七世常楽院日経上人は各宗と法論して之を撃破せられ、殊に徳川家信奉の

浄土宗と江戸城中にて法論に及び、為に慶長14年弟子五人と共に京都六条河原に於いて

「耳鼻そぎ」の極刑に処せられました。己来当山に対する圧迫甚だしく、為に万治3年本立坊は

什宝と共に担家を引き連れ当所に移転せられました。本年より310余年前であります。

仁王門は天明5年建立。本堂は明治2年に再建せられ、堂内の欄間には釈迦、日蓮、日什の

諸聖の一代記を表す54面の彫刻、扉には七福神の彫刻あり、又御宮殿の造作は大変精巧を

極めて居ります。

宝物として日什上人の絵曼荼羅、上人ご使用の桧扇、日経上人の血曼荼羅等があります。」

正面から。

「仁王門」を潜り「本堂」に向かって進む。

右手に「手水舎」。

「本堂」。

万延2年(1861年)、本堂再建に踏み切り、明治2年(1869年)に落成した。

外廊を入れて十間四面、彫刻は武州伊奈(五日市町)、小川長恒の作による扉四枚の七福神を

始め、内陣・欄間のお釈迦様・日蓮聖人・日什上人の一代記を表す五十四面があると。

境内は落ち葉一つ無く、見事に掃除が。毎日早朝に行われるのであろう。

「本堂」の「唐破風下彫刻」の見事な精細さに驚く。

ズームして。

上部に本堂の懸魚。

見事な彫刻が随所に組み込まれていた。

七賢人の彫刻であろうか。

「木鼻」(右)。

帰路に撮影した左側の彫刻も見事。

「木鼻」(左)。

キロに撮影した右側の彫刻も見事。

「本堂」入口扉は七福神の彫刻(右)。

武州伊奈(五日市町)小川長恒の作であると。

「本堂」入口扉は七福神の彫刻(左)。

「本興寺」の「本堂」扉の日蓮宗の寺紋・「井桁に橘」。

確か井伊家の家紋は「丸に橘」であるが、日蓮の出自は井伊家と関係があったのか?

「本堂」の内陣。

ズームして開祖日什上人の寄木造り玉眼入り木座像を。

「十三重塔」。

この碑も「題目法塔」か、「南無妙法蓮華経」と。

手前には見事な箒目が。

土蔵造りの御堂。昭和末あたりの建立とのこと。

27世・常楽院日経上人の血曼荼羅や、開山日什上人のお曼荼羅・絵曼荼羅などが

納められていると。

日経上人は理不尽な慶長法難で、耳鼻そぎの惨刑を受けてしまった僧。

一段高い墓地の中に「鐘楼」が。

石段を上りながら「鐘楼」を。

「梵鐘」。

「梵鐘」にはお寺の縁起の文字が。

歴代上人の御廟。

開山の日什上人から66世の上人までの名が刻まれていた。

「鐘楼」横から「本堂」を見る。

見事な「三堀家」の墓碑と石仏。

「永代供養塔」。

一段高い場所には「慈母観音立像」が。

お顔をズームで。

足下にも小さな観音像が並んでいた。

大きな五重石塔も。

墓地の中から「本堂」を振り返る。

墓地の端にも神社が。

小さな「社」も。

本堂の屋根には、「丸の内に二つ引き」の寺紋が。

再び本堂の見事な向背の彫刻を追う。

この時期にも関わらず、落ち葉一つ無い美しい境内。

「本堂」前から「仁王門」方面を見る。

「本堂」奥の「大客殿」。

宗祖700遠忌・什祖600遠忌事業として昭和57年10月31日に落慶。

再び「仁王門」を「本堂」側から見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

横浜市泉区上飯田町3624。

「本興寺」の「総門」は「冠木門」。

二本の柱の上部に冠木を貫き渡し、上に屋根をかけた門。

現在は屋根のないものをいうことが多いと。

「日蓮宗本山 法華山 本興寺」案内。

寺号標石「本山 本興寺」。

日蓮宗別格本山の寺で、鎌倉の本興寺が幕府の弾圧に遭い、万治3年(1660)、日蓮ゆかりの

この地に移転したと言われています。55代住職

(明治4年・1871)された。本堂の釈迦・日蓮・

彫刻は素晴らしいものと(非公開)。墓地には寺子屋師匠の

境内には中屋敷の鎮守さまである「天満宮」があった。

「本興寺 参道」。

参道の路地の角に3本の石碑が。

歴史を感じさせる「題目法塔」。

この石碑には「南無妙法蓮華経」の文字が。

この石碑には「南無妙法蓮華経 元祖日蓮大上人 開山日什大聖人霊場」の文字が。

この石碑には「南無妙法蓮華経 一萬部供養」の文字が。

そしてその右奥の階段の上には「中屋敷天満宮」があった。

横浜市泉区上飯田町3630-1。

「本興寺」境内にある菅原道真を祀る神社。

参道に戻り「本堂」に向かって進むと右手にあった「稲荷社」。

オバチャン二人が神社境内の草取りを行っていた。

そして正面に「仁王門」。

天明五年(一七八五)に建てられた、仁王門と仁王像が迎えてくれた。

この「仁王門」は戸塚区の文化財に指定されていると。

掲示板には「日蓮は安房の国片海(かたうみ)の海人(あま)が子なり」と。

「本尊問答抄」に記載された言葉であると。

「横浜市指定有形文化財(絵画) 絹本著色法華宝塔曼荼羅 一幅

平成2年11月1日指定

所有者:宗教法人 本興寺(ほんこうじ)

寸法:縦 99.8センチ 横 42.3センチ

虚空に湧出した宝塔中の多宝如来が、釈迦如来を迎えいれて併坐したという法華経説話を

図示したものです。塔の上部に天蓋(てんがい)を浮かべ、その左右に日月を配し、

九輪の塔頭(たっちゅう)から軒先に引かれた索条(さくじょう)に左右六体ずつの

化仏(けぶつ)が懸かり、両如来の中央には「南無妙法蓮華経」の銘札が置かれています。

塔の周辺には四天王、愛染・不動両明王、四菩薩、十羅刹女(じゅうらせつにょ)、鬼子母神

などが配されています。この図様は、『観心本尊抄(かんじんほんぞんしょう)』に依拠する

「曼荼羅本尊」を図絵したと思われ、京都・直行寺(じきぎょうじ)本が知られるほか、

類例が少ないようです。截金(きりかね)を用いるなど華麗な色彩を以って描出された、

14世紀末葉(まつよう)の制作と思われる佳作です。なお、本寺には永徳4年(1384)の

年記のある同図様の版木と、その版刷りも伝存しています。」

仁王門の屋根には「唐獅子と蕾付き橘の飾り瓦」が。その先には「鳩の飾り瓦」も。

「仁王門」の扁額は「法華山」。

そして仁王像(阿形像)は金網に覆われて。

仁王像(吽形像)。

「本興寺 縁起

当山は日蓮聖人が鎌倉に於いて辻説法をなされた旧地に弟子の天目上人が休息山本興寺を

建立せられましたが、其の後日什上人が法華山本興寺と改称され自ら開基となられました。

日什上人は比叡山学僧三千の学頭でありましたが、日蓮聖人の教風に感激し御年67才の時、

天台より日蓮宗に改められ、称?来鎌倉本興寺を據点とし京都との間を往返数次、禁裡の

奏聞三度、武家の諫暁数回、寺院の建立数ヶ寺に及び大いに宗風を宣揚せられました。

其の後当山二十七世常楽院日経上人は各宗と法論して之を撃破せられ、殊に徳川家信奉の

浄土宗と江戸城中にて法論に及び、為に慶長14年弟子五人と共に京都六条河原に於いて

「耳鼻そぎ」の極刑に処せられました。己来当山に対する圧迫甚だしく、為に万治3年本立坊は

什宝と共に担家を引き連れ当所に移転せられました。本年より310余年前であります。

仁王門は天明5年建立。本堂は明治2年に再建せられ、堂内の欄間には釈迦、日蓮、日什の

諸聖の一代記を表す54面の彫刻、扉には七福神の彫刻あり、又御宮殿の造作は大変精巧を

極めて居ります。

宝物として日什上人の絵曼荼羅、上人ご使用の桧扇、日経上人の血曼荼羅等があります。」

正面から。

「仁王門」を潜り「本堂」に向かって進む。

右手に「手水舎」。

「本堂」。

万延2年(1861年)、本堂再建に踏み切り、明治2年(1869年)に落成した。

外廊を入れて十間四面、彫刻は武州伊奈(五日市町)、小川長恒の作による扉四枚の七福神を

始め、内陣・欄間のお釈迦様・日蓮聖人・日什上人の一代記を表す五十四面があると。

境内は落ち葉一つ無く、見事に掃除が。毎日早朝に行われるのであろう。

「本堂」の「唐破風下彫刻」の見事な精細さに驚く。

ズームして。

上部に本堂の懸魚。

見事な彫刻が随所に組み込まれていた。

七賢人の彫刻であろうか。

「木鼻」(右)。

帰路に撮影した左側の彫刻も見事。

「木鼻」(左)。

キロに撮影した右側の彫刻も見事。

「本堂」入口扉は七福神の彫刻(右)。

武州伊奈(五日市町)小川長恒の作であると。

「本堂」入口扉は七福神の彫刻(左)。

「本興寺」の「本堂」扉の日蓮宗の寺紋・「井桁に橘」。

確か井伊家の家紋は「丸に橘」であるが、日蓮の出自は井伊家と関係があったのか?

「本堂」の内陣。

ズームして開祖日什上人の寄木造り玉眼入り木座像を。

「十三重塔」。

この碑も「題目法塔」か、「南無妙法蓮華経」と。

手前には見事な箒目が。

土蔵造りの御堂。昭和末あたりの建立とのこと。

27世・常楽院日経上人の血曼荼羅や、開山日什上人のお曼荼羅・絵曼荼羅などが

納められていると。

日経上人は理不尽な慶長法難で、耳鼻そぎの惨刑を受けてしまった僧。

一段高い墓地の中に「鐘楼」が。

石段を上りながら「鐘楼」を。

「梵鐘」。

「梵鐘」にはお寺の縁起の文字が。

歴代上人の御廟。

開山の日什上人から66世の上人までの名が刻まれていた。

「鐘楼」横から「本堂」を見る。

見事な「三堀家」の墓碑と石仏。

「永代供養塔」。

一段高い場所には「慈母観音立像」が。

お顔をズームで。

足下にも小さな観音像が並んでいた。

大きな五重石塔も。

墓地の中から「本堂」を振り返る。

墓地の端にも神社が。

小さな「社」も。

本堂の屋根には、「丸の内に二つ引き」の寺紋が。

再び本堂の見事な向背の彫刻を追う。

この時期にも関わらず、落ち葉一つ無い美しい境内。

「本堂」前から「仁王門」方面を見る。

「本堂」奥の「大客殿」。

宗祖700遠忌・什祖600遠忌事業として昭和57年10月31日に落慶。

再び「仁王門」を「本堂」側から見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

横浜市泉区歴史散歩 目次 2021.05.25

-

横浜市泉区の古道を巡る(その38):鎌倉… 2021.04.07 コメント(2)

-

横浜市泉区の古道を巡る(その37):龍長… 2021.04.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.