PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

この日は4月9日(金)、「古都「鎌倉」を巡る」の3回目として、JR大船駅から

北鎌倉に向けて歩き出し、最後は建長寺の裏山にある「建長寺半僧坊」まで歩いたのであった。

小田急線、JR東海道線を利用して「大船駅」で下車し、東口からこの日のスタート。

「松竹通り」を大船二丁目方面に進む。

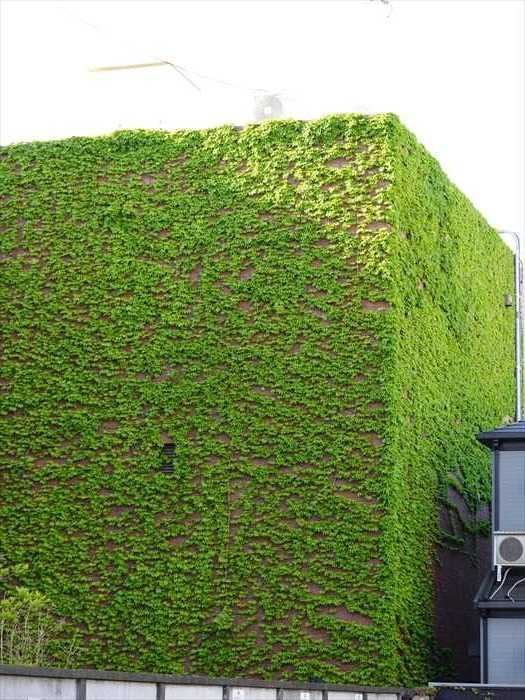

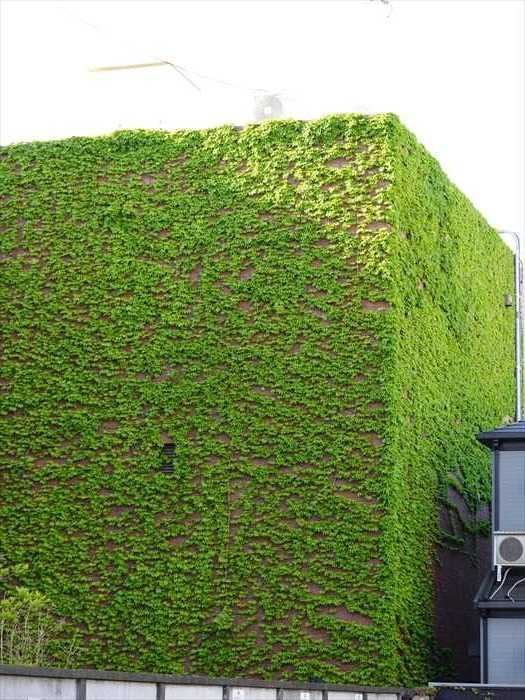

途中右手奥の「中央労働金庫大船支店」の建物の壁には一面に「つる植物」が美しく。

道路の両脇にはツツジが開花中。

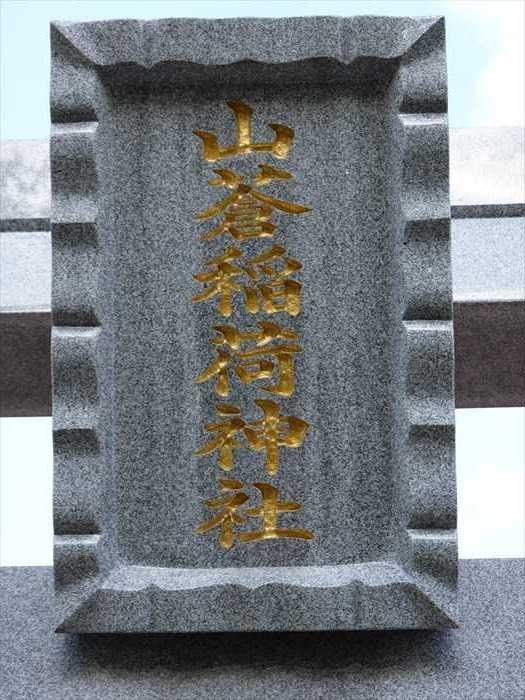

そして右側にあったのが「山蒼(さんそう)稲荷神社」。

北向きの一の鳥居から境内を見る。

東を向く二の石鳥居の先に「社殿」があった。

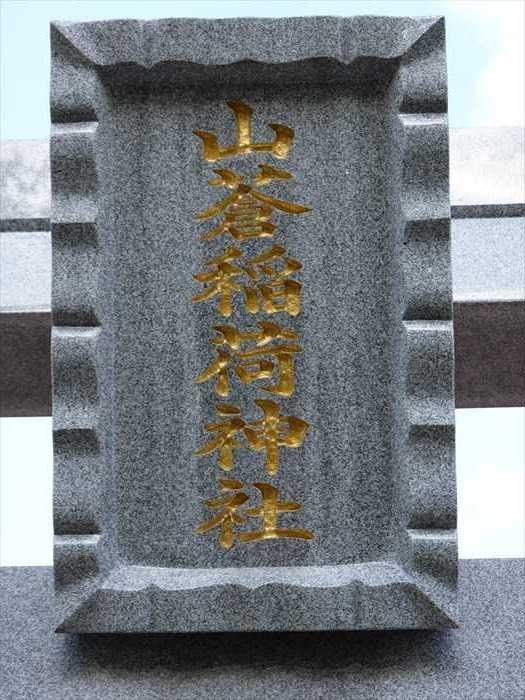

二の鳥居の扁額「山蒼稲荷神社」。

「手水舎」。

正面に狛狐とその奥に「社殿」。

狛狐(右)。その後ろに真っ赤に塗られた社務所?

狛狐(左)。

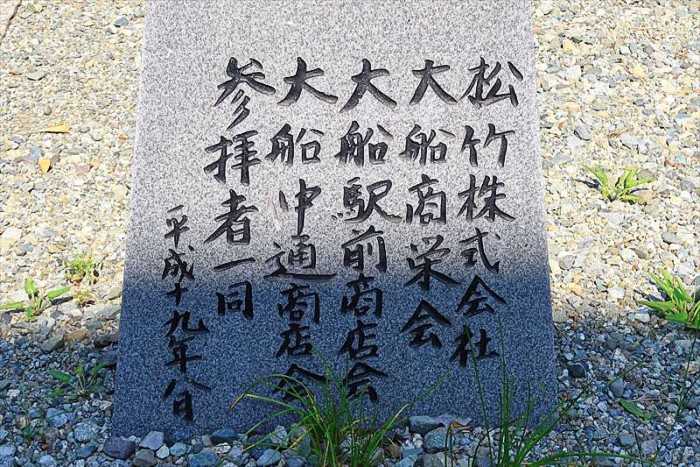

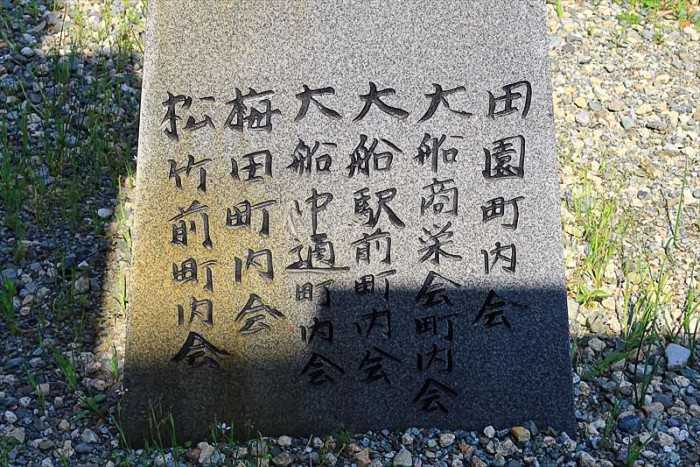

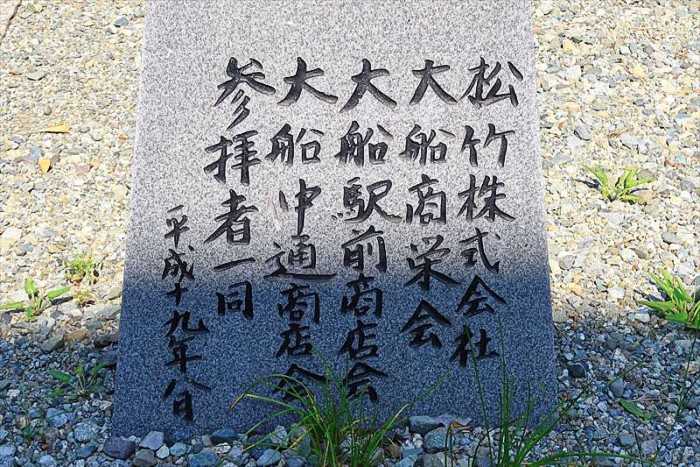

台座の裏には「松竹株式会社」の文字が。

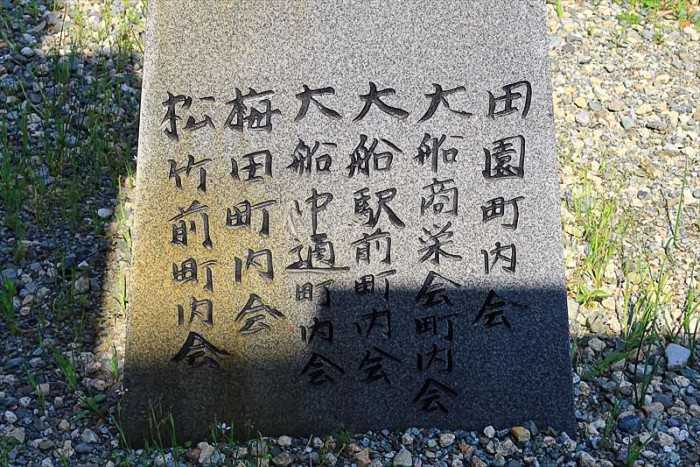

各町内会の名前も。

「奉献 山蒼稲荷神社由緒碑

今世初期、或ル先覚カ遠大ナ都市計画ヲ目論ミ、此地一帯ノ開発ニ着手シタカ、当初ヨリ

災厄ノ続出ニ事業ノ中断ヲ余儀ナクシ、為ニ、地元有志ト協議ノ末、霊主教某教主ニ本旨ノ

祈願スルニ然カス、トノ指教ヲ寄セラレ且昭和五年秋教主カ御神体ヲ刻マレタノテ時ヲ

藉サス、眺望絶佳、樹林鬱蒼ノ丘ニ社殿ヲ建テ、山蒼稲荷神社ト命名シ御神体ヲ祭祀スルニ、

以降、神助ノ故カ事業ノ都テカ順調ニ進捗シ初期ノ目的ヲ遂ケ大船今日ノ発展ノ因ヲ作シタ。

而ルニ同九年、松竹蒲田撮影所カ此地ニ矚目シ進出セントスルヲ識リ本所ニ社殿ヲ遷シテ

現今ニ至ッテイル。

霊験ヲ垂レ給ワンコトヲ希ッテニ他ナラナイニ拠ル。

以上ノ考証ハ巷間、僅カニ散見サレタ記録ト流布スル口碑ニ基スイタモノテアル。

昭和五十七年十一月三日

抍岡 智 撰」

要旨は

「大正11年(1922年)大船駅東口一帯を、東京の田園調布に倣って、高級住宅地にすると

いう大船田園都市構想が計画されていました。

しかし、開発に着手した当初から事故が続いたため、地元の有志が集い、昭和5年(1930年)に、

松竹撮影所があった場所に山蒼稲荷神社(さんそういなりじんじゃ)を建立し祈願したところ、

災厄が治ったと。

その後、山蒼稲荷神社は、昭和9年(1934年)松竹撮影所建設のため、現在の場所に

移された」と。

「社殿」

近づいて。

道路脇の歩道には鎌倉市の花「リンドウ」、1975年(昭和50年)10月25日に制定された。

「漢字で書くと「竜胆」、呼び名の「リンドウ」は竜胆(リュータン)が訛ったもので、

中国でこの名が付けられました。

これはリンドウの根から「リンドウコン」という薬がとれるのですが、竜の胆(きも)の

ように苦いということからだそうです。

リンドウの薬効は古くから、世界的にも知られていて、主には苦味健胃、消化不良、食欲増進、

解毒などに効果があるそうです。

うさぎに化けた神様がリンドウの薬効を教えてくれたという言い伝えもあります。」と

ネットより。

「松竹前」交差点を直進する。

そして直ぐに右折したが道が間違っていることに気が付き戻る。

「現在位置」。

正面に「鎌倉女子大学 大船キャンパス」の正門が。

鎌倉市大船6丁目1−3。

1989(平成元)年、平成の幕開けとともに、校名を「京浜女子大学」から「鎌倉女子大学」に

変更したのだ。

「校章」。

校歌・学生歌の作詞者でも あった学祖夫人・松本千枝子先生が日本神話の三種の神器を

モチーフに 意匠化したもの。

日本神話でいう「三種の神器(八坂瓊(やさかに)の勾玉(まがたま)・矢咫(やた)の鏡・

草薙(くさなぎ)の剣(つるぎ)」でかたどられています。

この3つは教育でいう「知育・徳育・体育」を象徴すると同時に、人間として最も大切な

徳とされる「知・仁・勇」を意味しています。

創立60周年を機に、英語の大学名”KAMAKURA WOMEN'S UNIVERSITY” と教育の理念で

ある「感謝と奉仕」を意味す るラテン語“GRATIA ET MINISTERIUM”が入れられた。

そして引き返すと左側にあったのが「松竹大船ショッピングセンター」。

左折し、「松竹大船ショッピングセンター」の南側を進む。

左側にあったのが「鎌倉芸術館」の建物。

「鎌倉芸術館」の正面に廻り込む。

「鎌倉芸術館催物案内」。

そして「鎌倉芸術館」正面。

鎌倉芸術館は1993年に開館した1500席の大ホールと600席の小ホール、展示ギャラリー、

リハーサル室などを完備した大型文化会館。

鎌倉市大船6-1-2。

開館から2006年3月までは財団法人鎌倉市芸術文化振興財団が管理を行っていた。

2006年4月からはサントリーパブリシティサービスグループ(サントリーパブリシティサービス

株式会社・株式会社共立・株式会社東急エージェンシー)が管理を行っているとのこと。

「共に生きる」の大きな書が正面玄関の2階の館内に展示されていた。

書家・金澤翔子さんが揮毫した「共に生きる」で鎌倉市に今年の1月に贈呈されたものと。

作品は縦約1m、横約4mであるとのこと。

左手奥に「鎌倉女子大学」のキャンパスが見えた。

左手にあったのが「大船中央病院」。

正面に「三菱電機(株) 情報技術総合研究所」。

正門横の八重桜が満開。

ズームして。

南東に進み、大船5丁目の住宅街の坂道を上って行った。

右手の急な石段を上る。

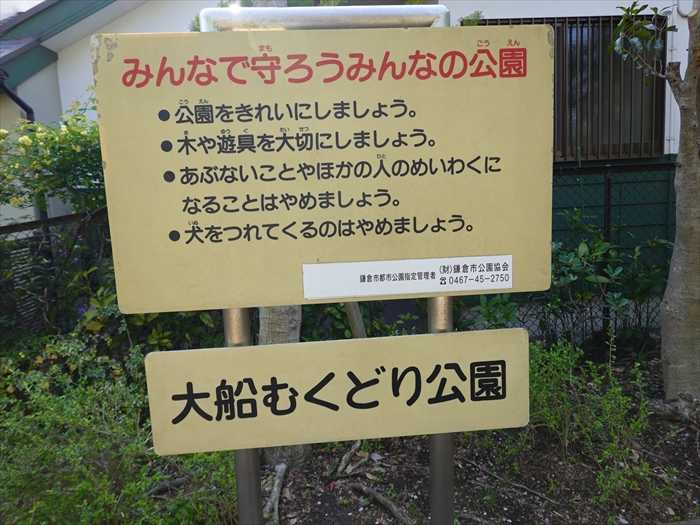

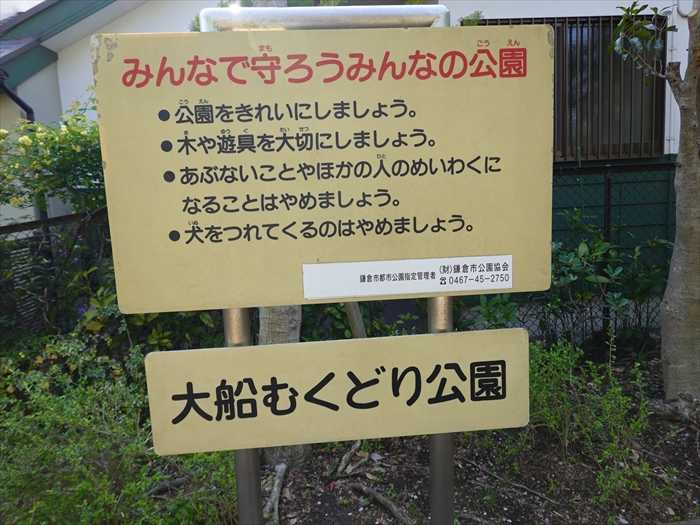

石段の上には「大船むくどり公園」があった。

公園の奥を進むと石碑が現れた。

ここは「 常楽寺 」👈リンク の裏山(粟船山)にあたり、「木曽義高の墓」と

伝わる塚があった。

塚の先に石碑が2ヶ所に。

塚に生える木の近くには「卒塔婆」が奉納されていた。

「木曽冠者義高之墓」碑。

「義高ハ義仲ノ長子ナリ 義仲嘗(カッ)テ頼朝ノ怨(ウラミ)ヲ招キテ兵ヲ受ケ将ニ戦ニ及バントス

【木曽義高(きそよしたか)は、木曽義仲(よしなか)の長男であります。かって義仲は、頼朝の怨

(うらみ)を招き、戦になろうとした時、義高を人質として鎌倉に送ることで、ようやく和解する

ことができました。それ以後、義高は、頼朝の世話になり、 その娘を妻に迎えました。

そして義仲が大津で殺害されたことを聞いた時、鎌倉を逃げ出しましたが、入間川で捕えられて

斬られました。塚は、もとこの場所から西南に約200メートルの所の木曽免(きそめん)という

田の間にあったものを、 1680年頃に、ここに移したそうです。旭将軍といわれた義仲は、

激しく豪快な短い人生を送り、不運で薄命であったその息子の首が、この場所にて永い眠りを

結んでおります。】と。

「木曽清水冠者義高公之墓」と刻まれた石碑。

もともとは、ここから離れた木曽免と呼ばれていた田の中にあって、五輪塔が建てられて

いたが、1680年(延宝8年)、土地の所有者石井次左衛門が塚を掘ってみると青磁の

骨壺が出てきた。

そして塚の横の階段を下って行った。

左手に石祠の如きものが現れた。

「姫宮の墓(姫宮塚)」。

北条泰時の娘の墓とも大姫(源頼朝と北条政子の長女)の墓ともいわれていると。

「栗船稲荷 姫宮の墓」。

「栗船稲荷」。

「 清水冠者源義高終焉の地 」👈リンク

木曾義高(木曽義高)は4月26日、武蔵国の入間河原の八丁の渡で追いつかれれて、堀親家の郎党・

藤内光澄 に首を捕られました。享年12。

首は鎌倉に送られたが、遺体はそのままだったようで、里人により、討ち取られた入間河原に

葬られましたが、 畠山重忠 らの助言があったようで、その地に狭山・清水八幡宮が建てられている。

【https://hotokami.jp/area/saitama/Hkktp/Hkktptm/Dyymg/154780/】より

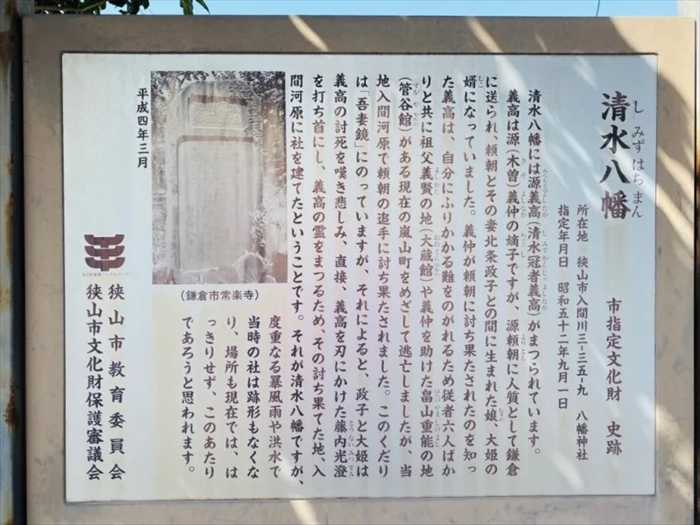

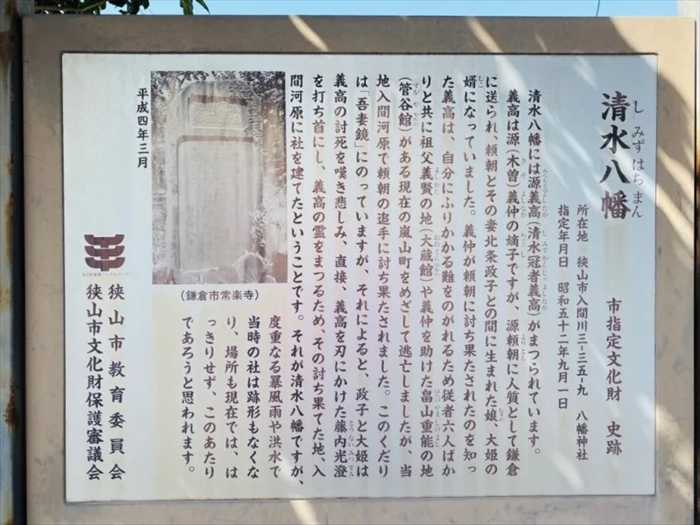

「清水八幡

市指定文化財 史跡

所在地 狭山市入間川三-三五-九 八幡神社

指定年月日 昭和五十ニ年九月一日

清水八幡には源義高(清水冠者義高)がまつられています。

義高は源(木曽)義仲の嫡男ですが、源頼朝に人質として鎌倉に送られ、頼朝とその妻

北条政子のとの間に生まれた娘、大姫の婿となっていました。義仲が頼朝に討ち果たされたのを

知った義高は、自分にふるかかる難をのがれるため従者六人ばかりと共に祖父義賢の地

(大蔵館)や義仲を助けた畠山重能の地(菅谷館)がある現在の嵐山町を目指して逃亡しましたが、

当地入間河原で頼朝の追手に討ち果たされました。このくだりは「吾妻鏡」にのっていますが、

それによると、政子と大姫は義高の討死を嘆き悲しみ、直接、義高を刃にかけた藤内光澄を

打ち首にし、義高の霊をまつるため、その討ち果たした地、入間河原に社を建てたということです。

それが清水八幡宮ですが、度重なる暴風雨や洪水で当時の社は跡形もなくなり、場所も現在では、

はっきりせず、このあたりであろうと思われます。」

【https://twitter.com/KagolaboJp/status/1502551514103316481/photo/3】より

そして再び階段を上り「大船むくどり公園」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

この日は4月9日(金)、「古都「鎌倉」を巡る」の3回目として、JR大船駅から

北鎌倉に向けて歩き出し、最後は建長寺の裏山にある「建長寺半僧坊」まで歩いたのであった。

小田急線、JR東海道線を利用して「大船駅」で下車し、東口からこの日のスタート。

「松竹通り」を大船二丁目方面に進む。

途中右手奥の「中央労働金庫大船支店」の建物の壁には一面に「つる植物」が美しく。

道路の両脇にはツツジが開花中。

そして右側にあったのが「山蒼(さんそう)稲荷神社」。

北向きの一の鳥居から境内を見る。

東を向く二の石鳥居の先に「社殿」があった。

二の鳥居の扁額「山蒼稲荷神社」。

「手水舎」。

正面に狛狐とその奥に「社殿」。

狛狐(右)。その後ろに真っ赤に塗られた社務所?

狛狐(左)。

台座の裏には「松竹株式会社」の文字が。

各町内会の名前も。

「奉献 山蒼稲荷神社由緒碑

今世初期、或ル先覚カ遠大ナ都市計画ヲ目論ミ、此地一帯ノ開発ニ着手シタカ、当初ヨリ

災厄ノ続出ニ事業ノ中断ヲ余儀ナクシ、為ニ、地元有志ト協議ノ末、霊主教某教主ニ本旨ノ

祈願スルニ然カス、トノ指教ヲ寄セラレ且昭和五年秋教主カ御神体ヲ刻マレタノテ時ヲ

藉サス、眺望絶佳、樹林鬱蒼ノ丘ニ社殿ヲ建テ、山蒼稲荷神社ト命名シ御神体ヲ祭祀スルニ、

以降、神助ノ故カ事業ノ都テカ順調ニ進捗シ初期ノ目的ヲ遂ケ大船今日ノ発展ノ因ヲ作シタ。

而ルニ同九年、松竹蒲田撮影所カ此地ニ矚目シ進出セントスルヲ識リ本所ニ社殿ヲ遷シテ

現今ニ至ッテイル。

霊験ヲ垂レ給ワンコトヲ希ッテニ他ナラナイニ拠ル。

以上ノ考証ハ巷間、僅カニ散見サレタ記録ト流布スル口碑ニ基スイタモノテアル。

昭和五十七年十一月三日

抍岡 智 撰」

要旨は

「大正11年(1922年)大船駅東口一帯を、東京の田園調布に倣って、高級住宅地にすると

いう大船田園都市構想が計画されていました。

しかし、開発に着手した当初から事故が続いたため、地元の有志が集い、昭和5年(1930年)に、

松竹撮影所があった場所に山蒼稲荷神社(さんそういなりじんじゃ)を建立し祈願したところ、

災厄が治ったと。

その後、山蒼稲荷神社は、昭和9年(1934年)松竹撮影所建設のため、現在の場所に

移された」と。

「社殿」

近づいて。

道路脇の歩道には鎌倉市の花「リンドウ」、1975年(昭和50年)10月25日に制定された。

「漢字で書くと「竜胆」、呼び名の「リンドウ」は竜胆(リュータン)が訛ったもので、

中国でこの名が付けられました。

これはリンドウの根から「リンドウコン」という薬がとれるのですが、竜の胆(きも)の

ように苦いということからだそうです。

リンドウの薬効は古くから、世界的にも知られていて、主には苦味健胃、消化不良、食欲増進、

解毒などに効果があるそうです。

うさぎに化けた神様がリンドウの薬効を教えてくれたという言い伝えもあります。」と

ネットより。

「松竹前」交差点を直進する。

そして直ぐに右折したが道が間違っていることに気が付き戻る。

「現在位置」。

正面に「鎌倉女子大学 大船キャンパス」の正門が。

鎌倉市大船6丁目1−3。

1989(平成元)年、平成の幕開けとともに、校名を「京浜女子大学」から「鎌倉女子大学」に

変更したのだ。

「校章」。

校歌・学生歌の作詞者でも あった学祖夫人・松本千枝子先生が日本神話の三種の神器を

モチーフに 意匠化したもの。

日本神話でいう「三種の神器(八坂瓊(やさかに)の勾玉(まがたま)・矢咫(やた)の鏡・

草薙(くさなぎ)の剣(つるぎ)」でかたどられています。

この3つは教育でいう「知育・徳育・体育」を象徴すると同時に、人間として最も大切な

徳とされる「知・仁・勇」を意味しています。

創立60周年を機に、英語の大学名”KAMAKURA WOMEN'S UNIVERSITY” と教育の理念で

ある「感謝と奉仕」を意味す るラテン語“GRATIA ET MINISTERIUM”が入れられた。

そして引き返すと左側にあったのが「松竹大船ショッピングセンター」。

左折し、「松竹大船ショッピングセンター」の南側を進む。

左側にあったのが「鎌倉芸術館」の建物。

「鎌倉芸術館」の正面に廻り込む。

「鎌倉芸術館催物案内」。

そして「鎌倉芸術館」正面。

鎌倉芸術館は1993年に開館した1500席の大ホールと600席の小ホール、展示ギャラリー、

リハーサル室などを完備した大型文化会館。

鎌倉市大船6-1-2。

開館から2006年3月までは財団法人鎌倉市芸術文化振興財団が管理を行っていた。

2006年4月からはサントリーパブリシティサービスグループ(サントリーパブリシティサービス

株式会社・株式会社共立・株式会社東急エージェンシー)が管理を行っているとのこと。

「共に生きる」の大きな書が正面玄関の2階の館内に展示されていた。

書家・金澤翔子さんが揮毫した「共に生きる」で鎌倉市に今年の1月に贈呈されたものと。

作品は縦約1m、横約4mであるとのこと。

左手奥に「鎌倉女子大学」のキャンパスが見えた。

左手にあったのが「大船中央病院」。

正面に「三菱電機(株) 情報技術総合研究所」。

正門横の八重桜が満開。

ズームして。

南東に進み、大船5丁目の住宅街の坂道を上って行った。

右手の急な石段を上る。

石段の上には「大船むくどり公園」があった。

公園の奥を進むと石碑が現れた。

ここは「 常楽寺 」👈リンク の裏山(粟船山)にあたり、「木曽義高の墓」と

伝わる塚があった。

塚の先に石碑が2ヶ所に。

塚に生える木の近くには「卒塔婆」が奉納されていた。

「木曽冠者義高之墓」碑。

「義高ハ義仲ノ長子ナリ 義仲嘗(カッ)テ頼朝ノ怨(ウラミ)ヲ招キテ兵ヲ受ケ将ニ戦ニ及バントス

義高質トシテ鎌倉ニ至リ和漸(ヨウヤ)クナル 爾来(以後)頼朝ノ養ウ所トナリ其女(ムスメ)ヲ

得テ妻トナス 後義仲ノ粟津ニ誅(チュウ:殺)セラルルニ及ビ遁(逃)レテ入間河原ニ至リ

捕ヘラレテ斬ラル 塚ハ元此地ノ西南約二町木 曾免(キソメン)トイフ田間ニ在リシヲ

延宝年中(1673‐1681)此ニ移ストイフ 旭将軍ガ痛烈ニシテ豪快ナル短キ生涯ノ余韻ヲ伝ヘテ

数奇ノ運命ニ弄(モテアソ)バレシ彼ノ薄命ノ公子ガ首級(シュキュウ:首)ハ此ノ地ニ於テ永キ眠ヲ

結ベルナリ」

意味は【木曽義高(きそよしたか)は、木曽義仲(よしなか)の長男であります。かって義仲は、頼朝の怨

(うらみ)を招き、戦になろうとした時、義高を人質として鎌倉に送ることで、ようやく和解する

ことができました。それ以後、義高は、頼朝の世話になり、 その娘を妻に迎えました。

そして義仲が大津で殺害されたことを聞いた時、鎌倉を逃げ出しましたが、入間川で捕えられて

斬られました。塚は、もとこの場所から西南に約200メートルの所の木曽免(きそめん)という

田の間にあったものを、 1680年頃に、ここに移したそうです。旭将軍といわれた義仲は、

激しく豪快な短い人生を送り、不運で薄命であったその息子の首が、この場所にて永い眠りを

結んでおります。】と。

「木曽清水冠者義高公之墓」と刻まれた石碑。

もともとは、ここから離れた木曽免と呼ばれていた田の中にあって、五輪塔が建てられて

いたが、1680年(延宝8年)、土地の所有者石井次左衛門が塚を掘ってみると青磁の

骨壺が出てきた。

「これは義高の骨だ」ということになり、常楽寺の裏山に葬ったと伝えられている。

木曽義高(清水冠者)は、木曽義仲の長男。

1183年(寿永2年)に挙兵した木曽義仲は、源頼朝と対立したが、長男義高を人質として

差し出すことで和睦した。

差し出すことで和睦した。

義高は、名目上、大姫(源頼朝と北条政子の長女)の婿ということで鎌倉に送られてきている。

しかし、頼朝は義仲討伐の兵を京に派遣し、源範頼・源義経らが義仲を討つと、鎌倉の義高をも

誅殺した と。

しかし、頼朝は義仲討伐の兵を京に派遣し、源範頼・源義経らが義仲を討つと、鎌倉の義高をも

誅殺した と。

そして塚の横の階段を下って行った。

左手に石祠の如きものが現れた。

「姫宮の墓(姫宮塚)」。

北条泰時の娘の墓とも大姫(源頼朝と北条政子の長女)の墓ともいわれていると。

「栗船稲荷 姫宮の墓」。

「栗船稲荷」。

交差点に面して立つ。

この地蔵が「影隠地蔵」と呼ばれるのは、

実父の死をきっかけに頼朝から追われる身となったとき、難を避ける目的で一時的に地蔵の背後に

その姿を隠したためといわれているのだ。

現在は石の地蔵で柏原よりに立っているが、かつては木像でしかも広瀬側に地蔵堂があり、その中に

安置されていた。

石の地蔵になったのは明治7年(1874)のこと。その理由ははっきりしませんが、明治政府が

とった仏教の抑圧・排除運動である

・狭山市指定文化財〔記念物・史跡〕

・指定日:昭和52年(1977)9月1日

「 清水冠者源義高終焉の地 」👈リンク

木曾義高(木曽義高)は4月26日、武蔵国の入間河原の八丁の渡で追いつかれれて、堀親家の郎党・

藤内光澄 に首を捕られました。享年12。

首は鎌倉に送られたが、遺体はそのままだったようで、里人により、討ち取られた入間河原に

葬られましたが、 畠山重忠 らの助言があったようで、その地に狭山・清水八幡宮が建てられている。

【https://hotokami.jp/area/saitama/Hkktp/Hkktptm/Dyymg/154780/】より

「清水八幡

市指定文化財 史跡

所在地 狭山市入間川三-三五-九 八幡神社

指定年月日 昭和五十ニ年九月一日

清水八幡には源義高(清水冠者義高)がまつられています。

義高は源(木曽)義仲の嫡男ですが、源頼朝に人質として鎌倉に送られ、頼朝とその妻

北条政子のとの間に生まれた娘、大姫の婿となっていました。義仲が頼朝に討ち果たされたのを

知った義高は、自分にふるかかる難をのがれるため従者六人ばかりと共に祖父義賢の地

(大蔵館)や義仲を助けた畠山重能の地(菅谷館)がある現在の嵐山町を目指して逃亡しましたが、

当地入間河原で頼朝の追手に討ち果たされました。このくだりは「吾妻鏡」にのっていますが、

それによると、政子と大姫は義高の討死を嘆き悲しみ、直接、義高を刃にかけた藤内光澄を

打ち首にし、義高の霊をまつるため、その討ち果たした地、入間河原に社を建てたということです。

それが清水八幡宮ですが、度重なる暴風雨や洪水で当時の社は跡形もなくなり、場所も現在では、

はっきりせず、このあたりであろうと思われます。」

【https://twitter.com/KagolaboJp/status/1502551514103316481/photo/3】より

そして再び階段を上り「大船むくどり公園」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.