PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【椿 搾り西王母 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【椿 搾り西王母 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

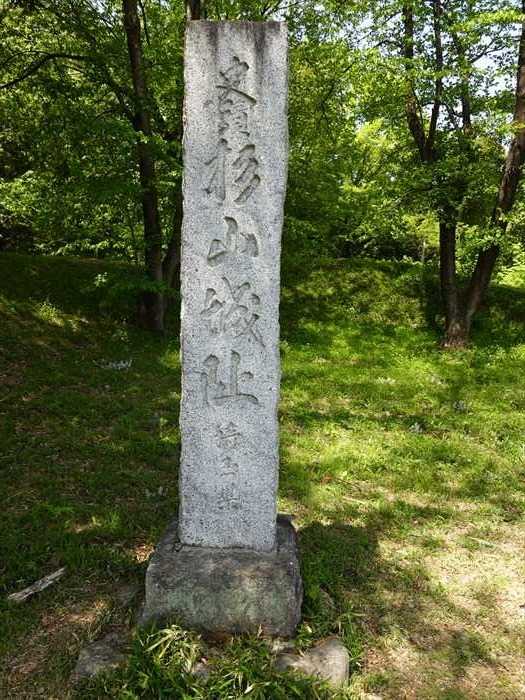

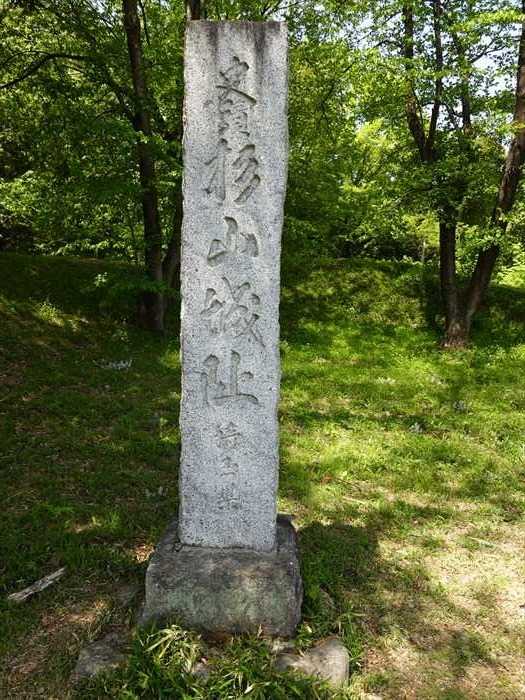

「本郭」の石碑と案内板。

右から杉山城阯之碑、史蹟 杉山城阯の碑、国指定史跡杉山城跡の案内板。

「杉山城阯之碑

市之川の清流に平行する旧鎌倉街道を眼下に、吉見丘陵の一角二万三千余坪に亘り土畳、空湟、

切落、井戸跡等を擁して、住昔の要害を今日に伝える我が杉山城址はその創始と経歴を詳かに

しないが、或いは奈良時代に比企十郎重成の創設ともいい、天慶の乱に於ける源経基の

狭服山城にも擬せられ、藤原末期に金子十郎家忠の築城とも云い、治承の頃小高隼人貞次の

居城説もある。併し戦国時代には小高氏が居り、更に松山城主上田氏の家臣杉山主水が居城した

とも里伝され附近には経基の戦勝祈願を伝える六万部坂を始め、馬場、的場、悪戸、その他城地

蓋しこの杉山城址は戦国時代の山城形式を力強く現代に伝える点に於て、関東に数多い城址中の

白眉というべきで先年来遊の武蔵野史蹟会会長寺島裕氏に依ってその史蹟的価値を発見され

埼玉県史編纂顧問柴田常恵氏等の協力の下に昭和廿一年四月六日埼玉県史蹟にし指定された。

斯くて旧来この城址の保存に協力して来た初雁鳴彦氏等の意志を承いで組織された杉山城址

保存会の手によって今回この碑の建立を見るに至った。これに因って往時を偲ぶようすが

ともなれば幸である。

昭和廿八年四月建

埼玉県比企郡七郷村 杉山城址保存会」。

「史蹟 杉山城阯」碑。

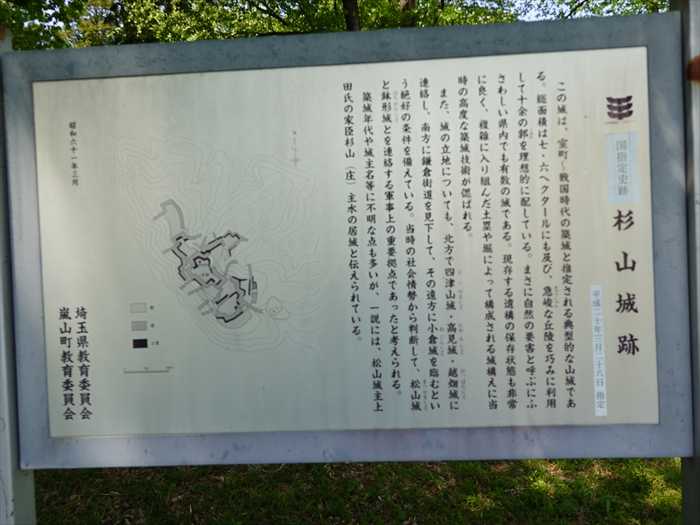

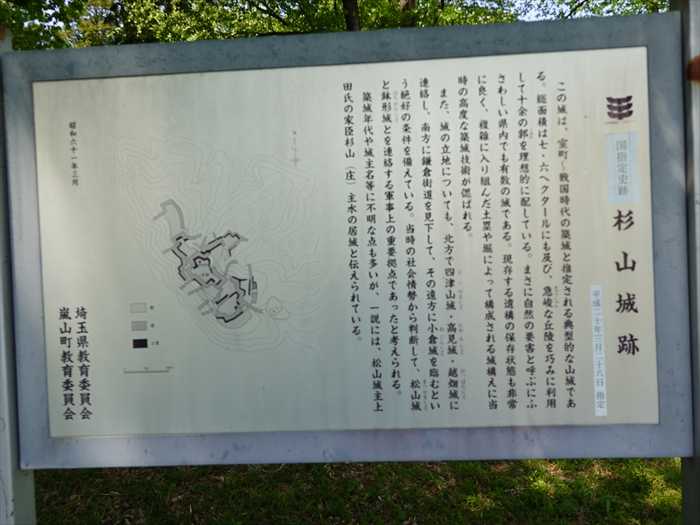

「 杉山城跡 」案内板の国指定史跡のところはシールで上貼りしてあった。

とのことで、この案内板はそれより前に設置されていたものなのであろう。

「この城は、室町~戦国時代の築城と推定される典型的な山城である。

比企城館跡群の山城。

「杉山城の遺構」図。

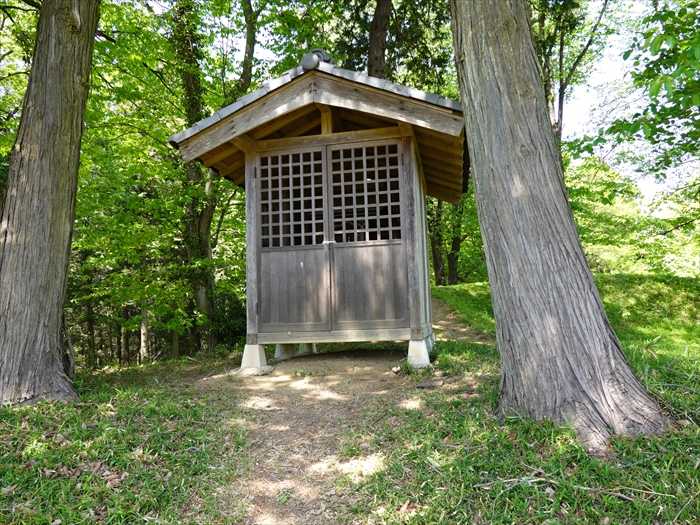

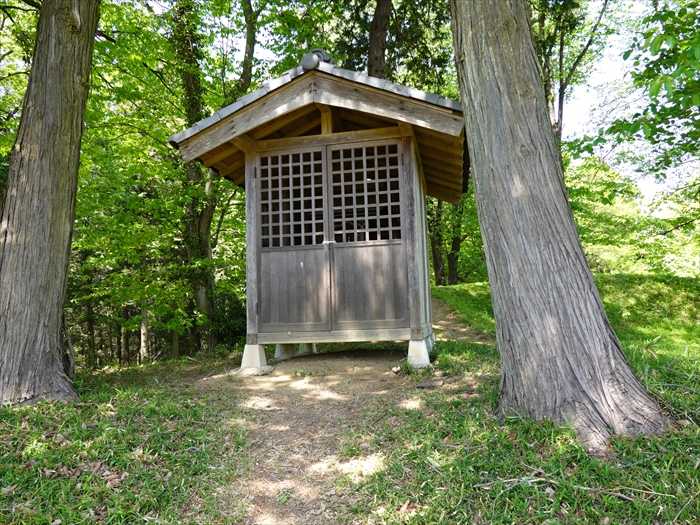

案内板の横に小さな神社のようなものがあった。

「内陣」。

金属で作られた御幣・金幣が納められていた。

「本郭」にはオレンジ色のツツジが。

「本櫓 井戸郭口

「本郭」の大手口方面の先端部。

「本郭」周辺詳細図。

下部の「南二の郭」を見る。

「本郭」正面から社、石碑方面を見る。

「井戸郭」方面を見る。

「東ニの郭」方面。

「東ニ・三の郭

「本郭」のツツジに近づいて。

「本郭」から下りながら「外郭」方面を。

正面に「北ニの郭」への急な斜面が。

「本郭」の正面を見上げる。

この白い花の名は。ストックにも似た花であったが。

「外郭 帯郭状土塁

再び「本郭」先端を見上げる。

「井戸郭」に向かって進む。

「井戸郭

「北ニの郭」へ向かっている堀を見る。

「井戸跡

城にこもって戦う「籠城(ろうじょう)戦」をするときに、最も必要なものが飲料水。

この水を確保するために、城には井戸が掘られ、とくに強力な防禦でかためられている。

杉山城には2カ所の井戸があったが、大石で覆われた井戸は今でも年間を通じて水が渇(か)れる

ことはないのだと。」

「井戸跡

そして「本郭」の「北虎口」が前方に。

「本郭 北虎口

「本郭」の西側下を北へ進む。

更に北に向かって林の中を。

「北ニの郭」付近であろうか。

「北三の郭」か。

「搦手口」が近づいて来た。

「搦手口」まで行き引き返す。

左側に見えて来たのが「本郭」の北側。

「本郭」の「社」が垣間見えた。

「南三の郭」の「西虎口」に向かって進む。

「南三の郭 西虎口

「外郭 馬出郭口」

「外郭 馬出郭口

「杉山城跡」を目一杯堪能してこの場を離れたのであった。

多くの出土品もパンフレットで紹介されていた。

「発掘調査ではさまざまな遺物が出土し、15世紀末から16世紀初頭に近い前半という年代が

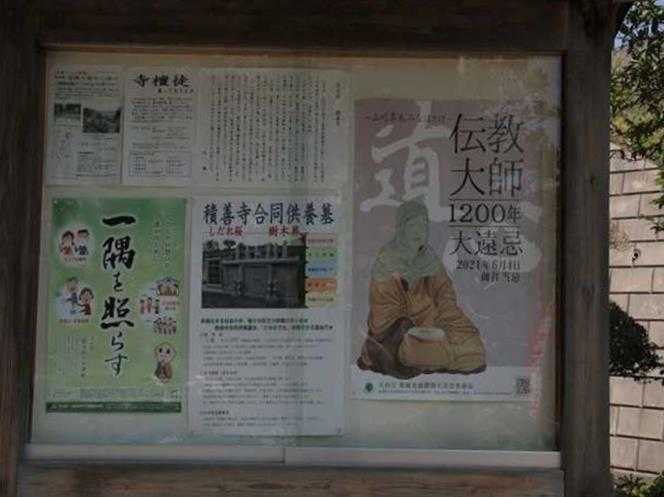

帰路に「積善寺」を境内入り口から。

「本堂」。

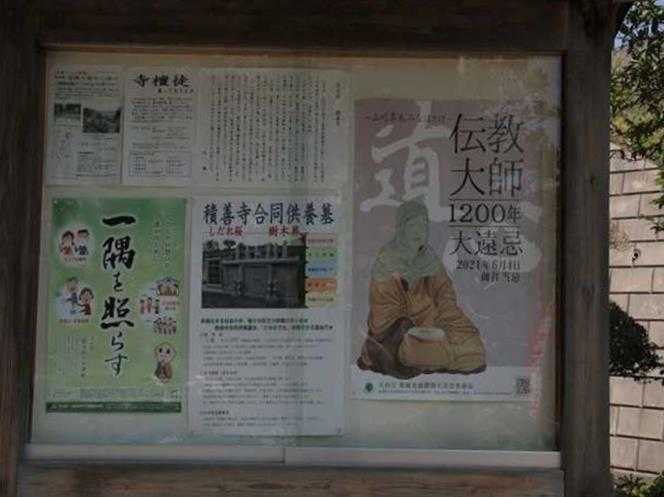

境内入り口の掲示板。

入り口右側の石仏・石塔群。

「苦悲(くび)なし地蔵」。

そして旅友が待っていてくれた駐車場に戻り「続日本100名城」のスタンプを頂きに

「嵐山町役場」に向かう。

入口近くの「ハナミズキ」が迎えてくれた。

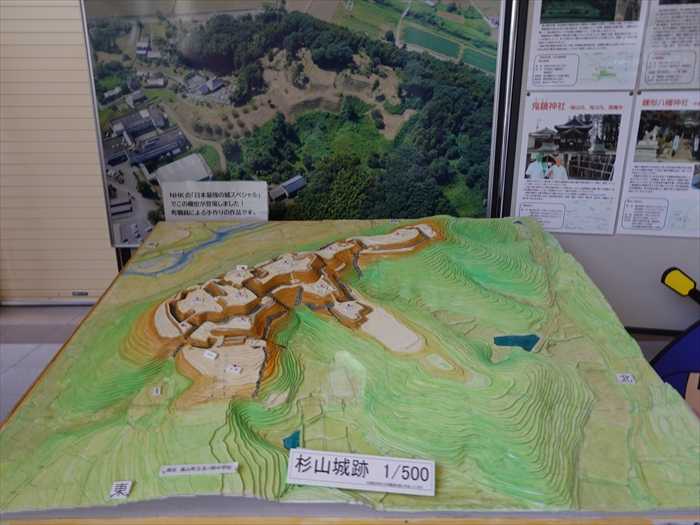

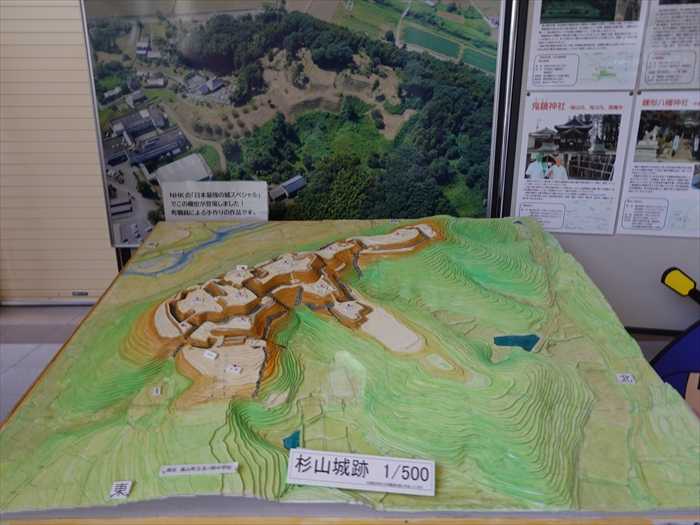

「杉山城跡 1/500」のジオラマとその裏側に案内パネル。

歩いて来た道を思い出しながら見る。

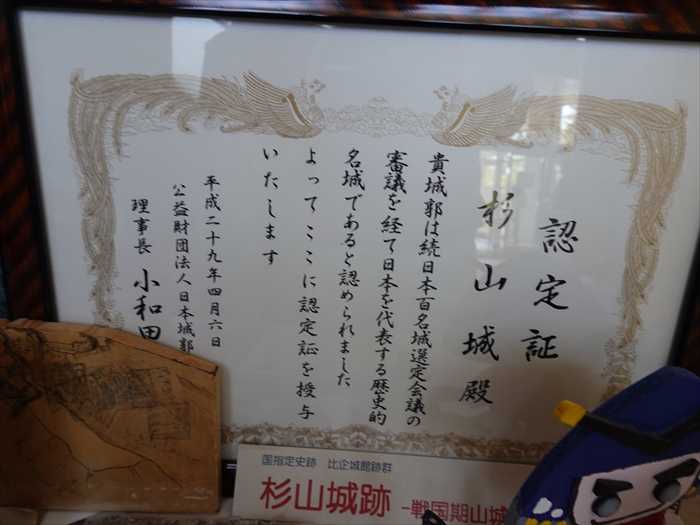

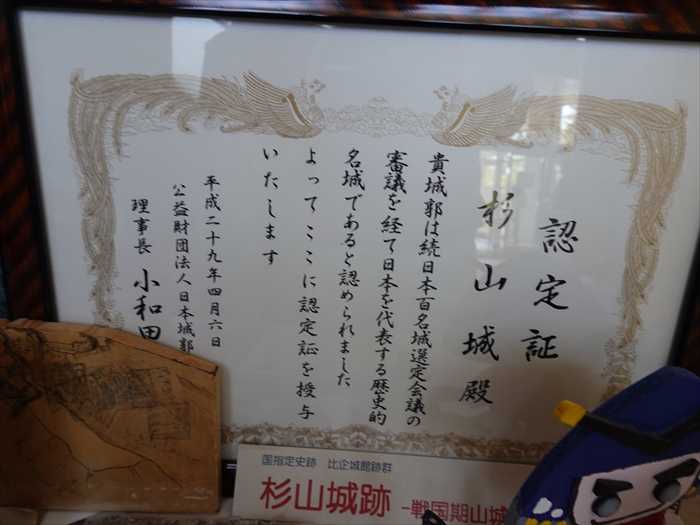

「続日本百名城 杉山城 認定証」。

認定証には「続日本100名城」ではなく、「続日本百名城」と書かれていた。

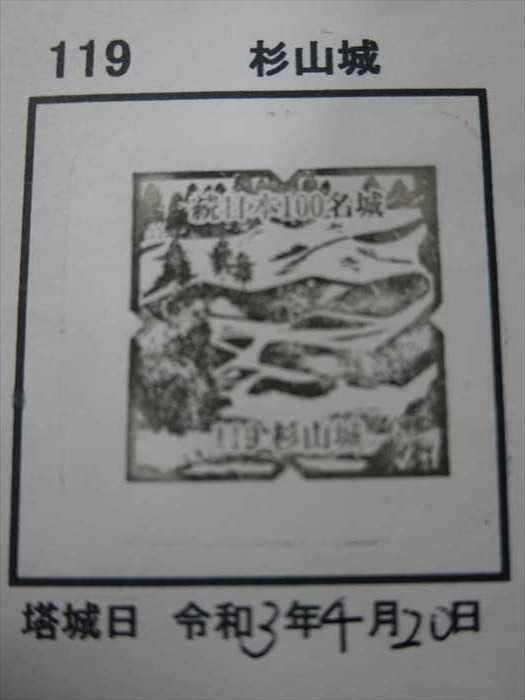

スタンプをいただきました。

そして「御城印」を手に入れに「嵐山町役場」で教えてもらった「武蔵嵐山駅」に

向かったのであったが・・・。

武蔵嵐山駅西口、嵐山町ステーションプラザ嵐なび(らんなび)にあるとのことであったが

残念ながらこの日は閉鎖されていたのであった。

これが欲しかったのであったが。

【https://www.ranzan-kanko.jp/sugiyamacastlestamp】より

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

右から杉山城阯之碑、史蹟 杉山城阯の碑、国指定史跡杉山城跡の案内板。

「杉山城阯之碑

市之川の清流に平行する旧鎌倉街道を眼下に、吉見丘陵の一角二万三千余坪に亘り土畳、空湟、

切落、井戸跡等を擁して、住昔の要害を今日に伝える我が杉山城址はその創始と経歴を詳かに

しないが、或いは奈良時代に比企十郎重成の創設ともいい、天慶の乱に於ける源経基の

狭服山城にも擬せられ、藤原末期に金子十郎家忠の築城とも云い、治承の頃小高隼人貞次の

居城説もある。併し戦国時代には小高氏が居り、更に松山城主上田氏の家臣杉山主水が居城した

とも里伝され附近には経基の戦勝祈願を伝える六万部坂を始め、馬場、的場、悪戸、その他城地

蓋しこの杉山城址は戦国時代の山城形式を力強く現代に伝える点に於て、関東に数多い城址中の

白眉というべきで先年来遊の武蔵野史蹟会会長寺島裕氏に依ってその史蹟的価値を発見され

埼玉県史編纂顧問柴田常恵氏等の協力の下に昭和廿一年四月六日埼玉県史蹟にし指定された。

斯くて旧来この城址の保存に協力して来た初雁鳴彦氏等の意志を承いで組織された杉山城址

保存会の手によって今回この碑の建立を見るに至った。これに因って往時を偲ぶようすが

ともなれば幸である。

昭和廿八年四月建

埼玉県比企郡七郷村 杉山城址保存会」。

「史蹟 杉山城阯」碑。

「 杉山城跡 」案内板の国指定史跡のところはシールで上貼りしてあった。

とのことで、この案内板はそれより前に設置されていたものなのであろう。

「この城は、室町~戦国時代の築城と推定される典型的な山城である。

総面積は七・六へクタールにも及び、急峻な丘を巧みに利用して十余の郭を理想的に配している。

まさに白然の要害と呼ぶにさわしい県内でも有数の城である。現存する遺構の保存状態も韭常に

良く、複雑にに入り組んだ土塁や堀によって構成される城構えに当時の高度な築城時代が

偲ばれる。

まさに白然の要害と呼ぶにさわしい県内でも有数の城である。現存する遺構の保存状態も韭常に

良く、複雑にに入り組んだ土塁や堀によって構成される城構えに当時の高度な築城時代が

偲ばれる。

また、峠の立地についても、北方て四山城・高見城・越畑城に連絡し、南方に鎌倉街道を

見下して、その遠方に小倉城を望むという絶好の条件を備えている。当時の社会情勢から

判断して、松山城と鉢形城とを連絡する軍事上の重要拠点てあったと考えられる。

見下して、その遠方に小倉城を望むという絶好の条件を備えている。当時の社会情勢から

判断して、松山城と鉢形城とを連絡する軍事上の重要拠点てあったと考えられる。

築城年代や城主名等に不明な点も多いが、一説には、松山城主上田氏の家臣杉山(庄)主水の

居城と伝えられている。」

居城と伝えられている。」

比企城館跡群の山城。

「杉山城の遺構」図。

案内板の横に小さな神社のようなものがあった。

「内陣」。

金属で作られた御幣・金幣が納められていた。

「本郭」にはオレンジ色のツツジが。

「本櫓 井戸郭口

本郭へ通じる3の小口の1つになっています。本郭へは木橋を渡って入ることができますが、

こには右側から強力な横矢がしかけられていて敵の侵入を拒んでいます。

本郭は、この部分を突出させて横側に小口を設けています。

このような小口の形態は、比企型小口とも呼ばれています。」

このような小口の形態は、比企型小口とも呼ばれています。」

「本郭」の大手口方面の先端部。

「本郭」周辺詳細図。

下部の「南二の郭」を見る。

「本郭」正面から社、石碑方面を見る。

「井戸郭」方面を見る。

「東ニの郭」方面。

「東ニ・三の郭

本郭の北東側の尾根に作れた東ニの郭は、全体的に東三の郭に向かって自然の地形のまま、

穏やかに傾斜しています。

穏やかに傾斜しています。

東ニの郭と三の郭の間の虎ロは、杉山城跡では珍しく直線的な坂虎ロとなっています。

手前左側の虎ロは、本郭からの高低差によって守られ、北ニの郭への通路となっています。

手前左側の虎ロは、本郭からの高低差によって守られ、北ニの郭への通路となっています。

東三の郭は、ニの郭側の左隅に小口を設けた郭馬出の構造となっています。

東三の郭の先は平坦で広い尾根が長く延びていますが、自然地形のままで、城普請をした

形跡はありません。」

東三の郭の先は平坦で広い尾根が長く延びていますが、自然地形のままで、城普請をした

形跡はありません。」

「本郭」のツツジに近づいて。

「本郭」から下りながら「外郭」方面を。

正面に「北ニの郭」への急な斜面が。

「本郭」の正面を見上げる。

この白い花の名は。ストックにも似た花であったが。

「外郭 帯郭状土塁

外郭の北西角から延びて南ニの郭の東側の裾へ向かう幅の広い土塁があります。内側に空堀が

あり、先端は竪堀に突き当たり行き止まりですが、上に上がれば本郭へと通じる帯郭へと

つながります。

あり、先端は竪堀に突き当たり行き止まりですが、上に上がれば本郭へと通じる帯郭へと

つながります。

ここは、城の東側から入り込む谷に面しており、斜面の高低差が大きいところです。

一段低い切岸下にも並行する横堀と土塁があります。東ニの郭、三の郭とともに谷を挟み込み、

本郭の防御を固める機能を果たすとともに、城内部の連絡通路としても重要な役割を

担っています。」

一段低い切岸下にも並行する横堀と土塁があります。東ニの郭、三の郭とともに谷を挟み込み、

本郭の防御を固める機能を果たすとともに、城内部の連絡通路としても重要な役割を

担っています。」

再び「本郭」先端を見上げる。

「井戸郭」に向かって進む。

「井戸郭

井戸郭は、この南裾にある帯郭の水の手を守る役割を持った郭と考えられますが、本郭へ通じる

3の小口の1つともなっています。本郭へは木橋を渡って入ることができますが、

3の小口の1つともなっています。本郭へは木橋を渡って入ることができますが、

こには左側から強力な横矢がしかけられていて敵の侵人を拒んでいます。

また、木橋下の堀は、南ニの郭から東ニの郭や本郭西側へと通じる堀道となっており、味方の

兵にとっては便利な通路であったことがわかります。」

兵にとっては便利な通路であったことがわかります。」

「北ニの郭」へ向かっている堀を見る。

「井戸跡

城にこもって戦う「籠城(ろうじょう)戦」をするときに、最も必要なものが飲料水。

この水を確保するために、城には井戸が掘られ、とくに強力な防禦でかためられている。

杉山城には2カ所の井戸があったが、大石で覆われた井戸は今でも年間を通じて水が渇(か)れる

ことはないのだと。」

「井戸跡

現在、城跡内で確認されている井戸跡は、この1箇所です。

地山が岩盤なので、現在でもほぼ一年中水がしみ出しており、春先には山椒魚の産卵場所と

なっています。

なっています。

蓋の石は、おそらく城の造成の際に掘り出されたもので、このように蓋をしたのは、廃城の際に

敵方に使われないように「水の手を断つ」ためだと思われます。」

敵方に使われないように「水の手を断つ」ためだと思われます。」

そして「本郭」の「北虎口」が前方に。

「本郭 北虎口

北方面の虎ロは、強力な矢掛かりに守られています.

南西の井戸跡方向から帯郭を登りんできた敵は、大きく回り込まなければ本郭に侵入できない

よう工夫されています.

よう工夫されています.

虎ロの前には、小さな平場(虎ロ受けと言います)が見ら去ます。」

「本郭」の西側下を北へ進む。

更に北に向かって林の中を。

「北ニの郭」付近であろうか。

「北三の郭」か。

「搦手口」が近づいて来た。

「搦手口」まで行き引き返す。

左側に見えて来たのが「本郭」の北側。

「本郭」の「社」が垣間見えた。

「南三の郭」の「西虎口」に向かって進む。

「南三の郭 西虎口

この虎口から西に下ると、細長い帯状(帯郭)が続きます。

右(北)に進むと井戸跡に向かい、途中の斜面には市野川沿い(城跡西側)から登ってくる敵に

対して横方向への動きを防ぐための竪堀が数本ご覧頂けます。

対して横方向への動きを防ぐための竪堀が数本ご覧頂けます。

左(南)に進むと南三の郭の外側を半周して馬出郭に向かい、南三の郭南側の屏風状に折られた

空堀をご覧頂けます。」

空堀をご覧頂けます。」

「外郭 馬出郭口」

「外郭 馬出郭口

外郭から南三の郭へ向かうには、馬出郭と呼ばれる小さな平場を通りますが

ここには空堀がありますので、本来は木橋を架けて渡らなければなりません。

この木橋は、敵の侵入に際しては、すぐに切り落とせるような簡易なものだったはすです。

この橋にも斜め上の南三の郭側からの強力な横矢が仕掛けられています。」

この橋にも斜め上の南三の郭側からの強力な横矢が仕掛けられています。」

「杉山城跡」を目一杯堪能してこの場を離れたのであった。

多くの出土品もパンフレットで紹介されていた。

「発掘調査ではさまざまな遺物が出土し、15世紀末から16世紀初頭に近い前半という年代が

得られました。

出上品には輸人陶磁器(染付・白磁・青磁・褐釉)、国産陶器(瀬戸美濃・常滑)、在地上器

(かわらけ・火鉢)、石製品(硯・砥石・石臼)、

銭貨、釘、錘、鍛冶滓、壁上、炭化財などがありました。」

出上品には輸人陶磁器(染付・白磁・青磁・褐釉)、国産陶器(瀬戸美濃・常滑)、在地上器

(かわらけ・火鉢)、石製品(硯・砥石・石臼)、

銭貨、釘、錘、鍛冶滓、壁上、炭化財などがありました。」

帰路に「積善寺」を境内入り口から。

「本堂」。

境内入り口の掲示板。

伝教大師最澄が遷化(せんげ・高僧の死)されてより令和3年で1200年を迎えると。

伝教大師が人の生き方として示された「一隅を照らす」の言葉は、宗教を超え広く多くの人々の

心に慈しみのともしびを灯し、人間一人ひとりの大切さを教え、その魅力は人から人へと語り

紡がれて来たのだと。

心に慈しみのともしびを灯し、人間一人ひとりの大切さを教え、その魅力は人から人へと語り

紡がれて来たのだと。

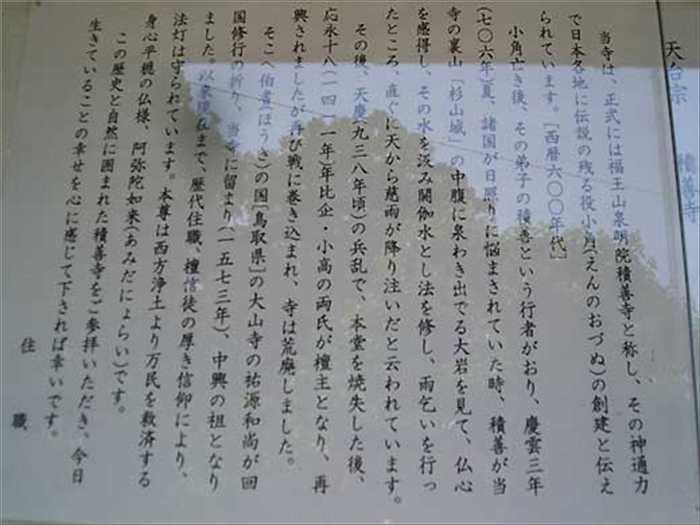

「天台宗 積善寺

当寺は、正式には福王山泉明院積善寺と称し、その神通力で日本各地に伝説の残る役小角

(えんのおづぬ)の創建と伝えられています。[西暦600年代]

(えんのおづぬ)の創建と伝えられています。[西暦600年代]

小角亡き後、その弟子の積善という行者がおり、慶雲3年(706)夏、諸国が日照りに悩まされて

いた時、積善が当寺の裏山「杉山城」の中腹に泉わき出でる大岩を見て、仏心を感得し、

その水を汲み関伽水とし法を修し、雨乞いを行ったところ、直ぐに天から慈雨が降り注いだと

云われています。

いた時、積善が当寺の裏山「杉山城」の中腹に泉わき出でる大岩を見て、仏心を感得し、

その水を汲み関伽水とし法を修し、雨乞いを行ったところ、直ぐに天から慈雨が降り注いだと

云われています。

その後、天慶(938年頃)の兵乱で、本堂を焼失した後、応永18年(1411) 比企・小高の両氏が

壇主となり、再興されましたが再び戦に巻き込まれ、寺は荒廃しました。

壇主となり、再興されましたが再び戦に巻き込まれ、寺は荒廃しました。

そこへ伯耆(ほうき)の国の大山寺の祐源和尚が回国修行の折り、当寺に留まり(1573年)、

中興の祖となりました。以来現在まで、歴代住職、檀信徒の厚き信仰により、法灯は守られて

います。

中興の祖となりました。以来現在まで、歴代住職、檀信徒の厚き信仰により、法灯は守られて

います。

本尊は西方浄土より万民を救済する身心平穏の仏様、阿弥陀如来です。

この歴史と自然に囲まれた積善寺をご参拝いただき、今日生きていることの幸せを心に感じて

下されば幸いです。」

下されば幸いです。」

入り口右側の石仏・石塔群。

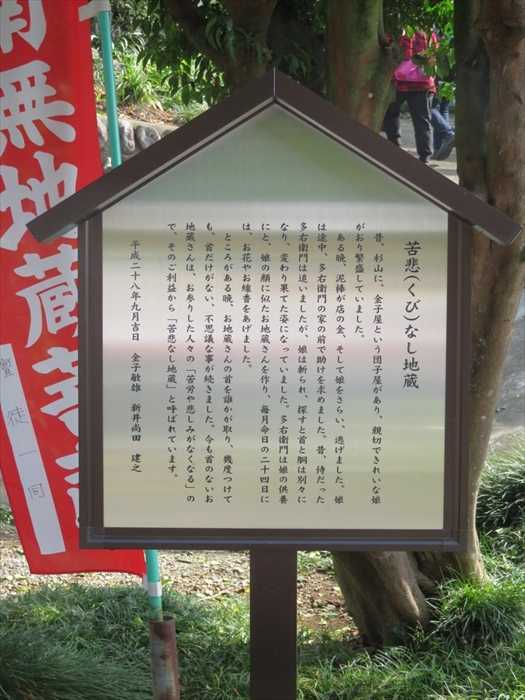

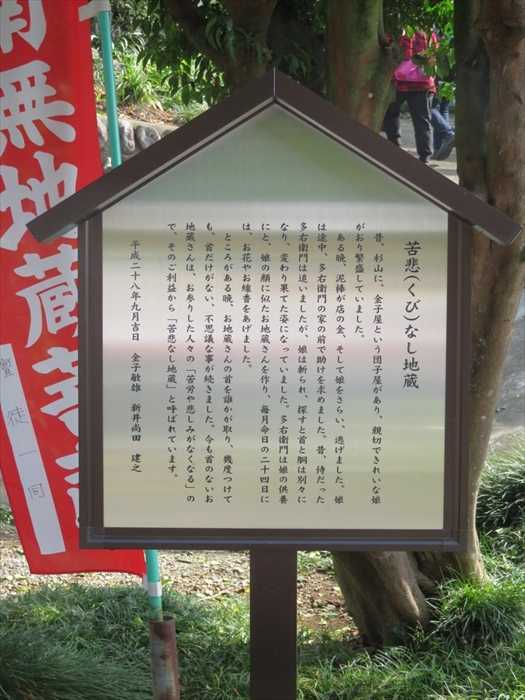

「苦悲(くび)なし地蔵」。

昔、杉山に、金子屋という団子屋があり、親切できれいな娘がおり繁盛していました。

ある晩、泥棒が店の金、そして娘をさらい逃げました。娘は途中、多右衛門の家の前で助けを

求めました。昔、侍だった多右衛門は追いましたが娘は斬られ、探すと首と胴は別々になり、

変わり果てた姿になっていました。多右衛門は娘の供養にと、娘の顔に似たお地蔵さんを作り、

毎月命日の二十四日には、お花やお線香をあげました。

ところがある晩、お地蔵さんの首を誰かが取り、幾度つけても首だけがない、不思議な事が

続きました。今も首のないお地蔵さんは、お参りした人々の「苦労や悲しみがなくなる」ので、

続きました。今も首のないお地蔵さんは、お参りした人々の「苦労や悲しみがなくなる」ので、

そのご利益から「苦悲なし地蔵」と呼ばれています。」

「庚申供養二世安楽祈所」。

そして旅友が待っていてくれた駐車場に戻り「続日本100名城」のスタンプを頂きに

「嵐山町役場」に向かう。

入口近くの「ハナミズキ」が迎えてくれた。

「杉山城跡 1/500」のジオラマとその裏側に案内パネル。

歩いて来た道を思い出しながら見る。

「続日本百名城 杉山城 認定証」。

認定証には「続日本100名城」ではなく、「続日本百名城」と書かれていた。

スタンプをいただきました。

そして「御城印」を手に入れに「嵐山町役場」で教えてもらった「武蔵嵐山駅」に

向かったのであったが・・・。

武蔵嵐山駅西口、嵐山町ステーションプラザ嵐なび(らんなび)にあるとのことであったが

残念ながらこの日は閉鎖されていたのであった。

これが欲しかったのであったが。

【https://www.ranzan-kanko.jp/sugiyamacastlestamp】より

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.26

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25 コメント(1)

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.