PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

網代長谷観音(長谷寺)そして熱海石丁場跡を後にして、海岸に向かって坂道を下る。

前方下に網代漁港の入り江が拡がっていた。

国道135号・「立岩トンネル」を通過する。

次に「御石ケ沢トンネル 536.1m」。

「ホテル サンハトヤ」が前方に。

国道135号の宇佐美・網代バイパスの宇佐美海岸から海岸線を見る。

「BP.伊東駅入口」交差点を通過。

BPとは伊東バイパス(BP)の意味であると旅友から。

伊東港とその先の海に突き出た山々の姿が。

伊東駅の裏およそ0.6kmの高台にあり、古くから松月院といわれる程の眺望、景色のよいところ。

立派な広い庭園に池あり周辺には珍しい早咲の色々の種類の桜が咲いていた。

この寺は曹洞宗、最勝院末、1607年(慶長12年)宗銀の開創、この本堂の左側池の上に

立派な弁天堂が建っていた。

伊東市湯川377。

可憐な色のガクアジサイ。

そして「山門」。

さすが南国伊豆だけあって、蘇鉄が門前右手に。

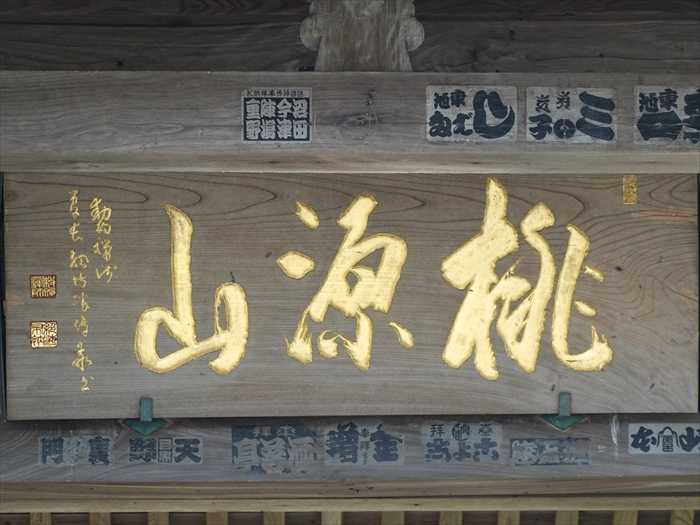

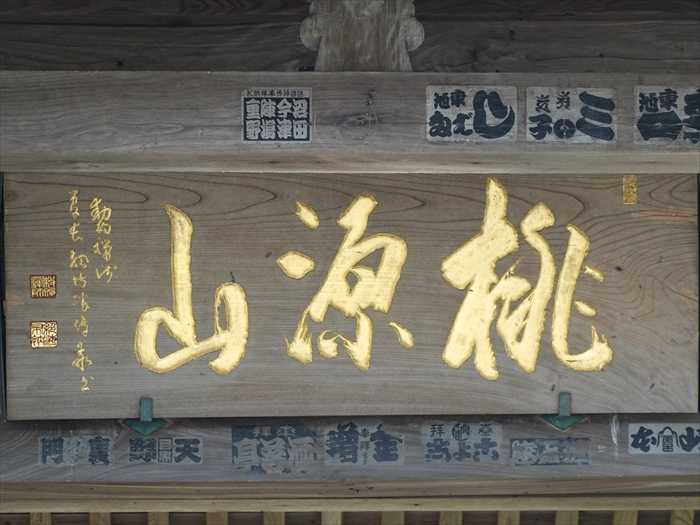

扁額は「桃源山」。

「山門」の屋根には「五三の桐」が。

立派な広い庭園には池があり鯉が沢山泳いでいた。

「聖観音菩薩」であろうか。

1面2臂(かんたんに言うと人間の姿に一番近い)姿の観音様。

お顔をズームで。左手の印相は来迎印。

「アイノコノウゼンカズラ」であろうか。

ほんの気持ちだけ花序が垂れ下がるようになりながら、ひと固まりになって花を咲かせていた。

池の水は自然の清流であるようだ。

「世界人類が平和でありますように」。

五重塔、一葉平和観音の文字が。

「お掃除小僧」であろうか。

肝心の竹箒を忘れてしまっていたが。

「太鼓橋」を渡る。

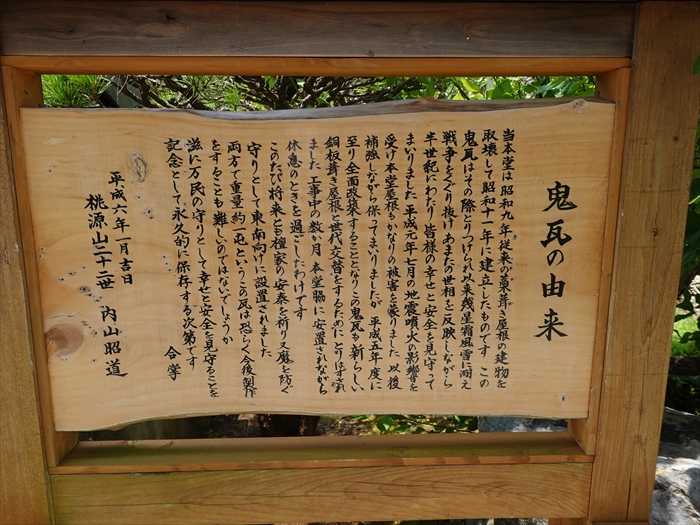

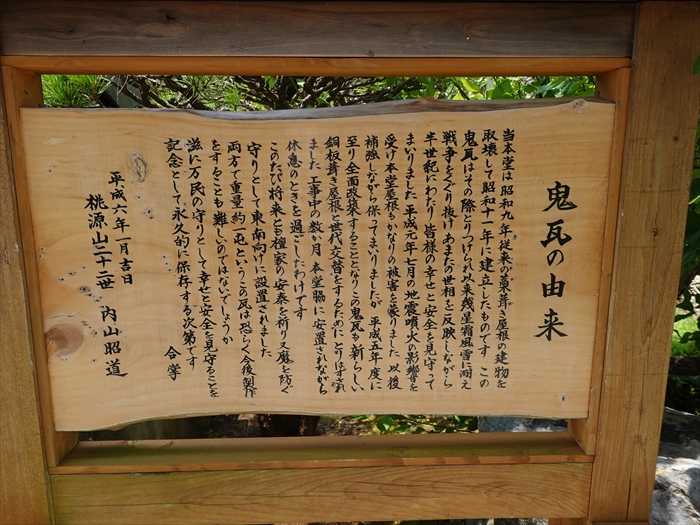

石段上の両側に巨大な「鬼瓦」が置かれていた。

こちらは右手の「鬼瓦」。

「鬼瓦の由来

正面に「本堂」。

見事な唐破風の彫刻。

「懸魚」の見事な彫刻には「五三の桐」紋が上下に。

「蟇股」の彫刻、下部には松の彫刻が。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「松月院」。

「内陣」。

「本尊 釈迦牟尼仏 」のお姿が。

内陣の扁額には「霊妙高潔」と。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

別の角度から。

「忠霊供養塔」と観音菩薩像。

「観音菩薩像」。

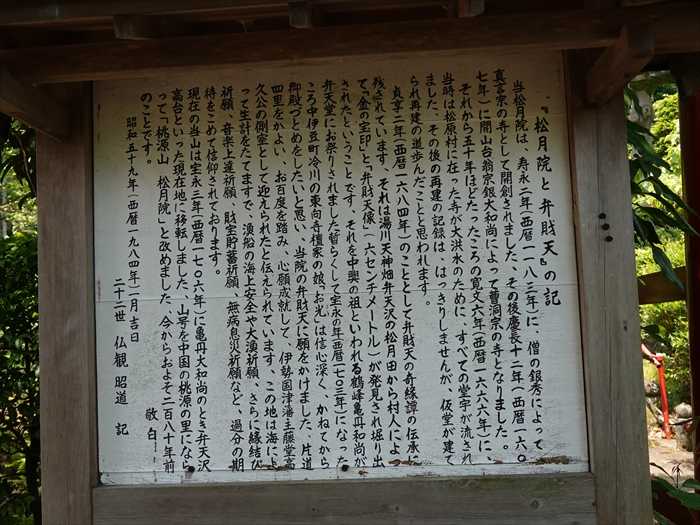

そして「弁天堂」への朱の鳥居。

「伊東七福神」と書かれた幟が。

「弁天堂」

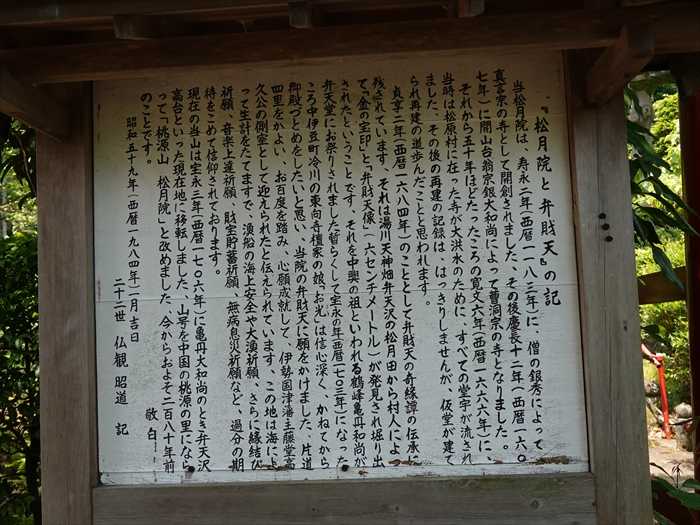

「松月院と弁財天

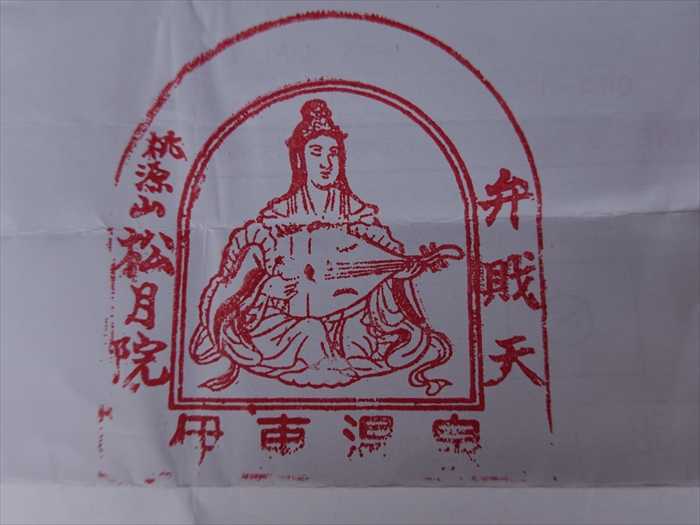

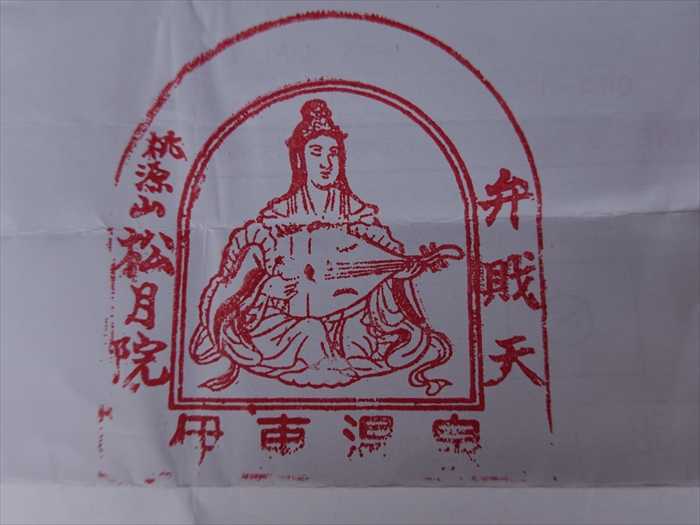

旅友が頂いた七福神の紅一点「弁財天」のスタンプをカメラに。

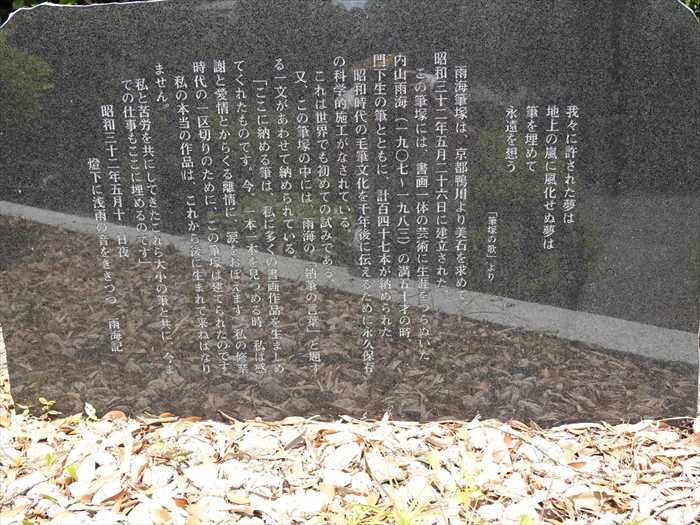

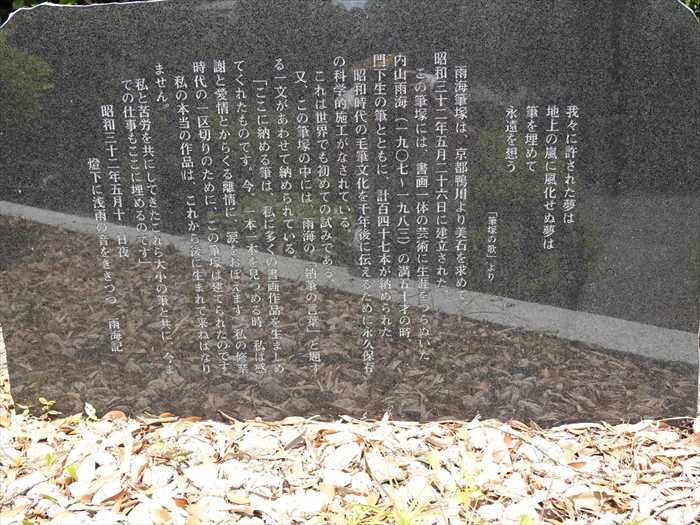

「筆塚」碑。

石碑の裏面には

「我々に許された夢は

地上の風に風化せぬ夢は

「松月院」の「六地蔵」。

境内横の道路の先にあった「慈峰塔」。

「本堂」を斜めから。

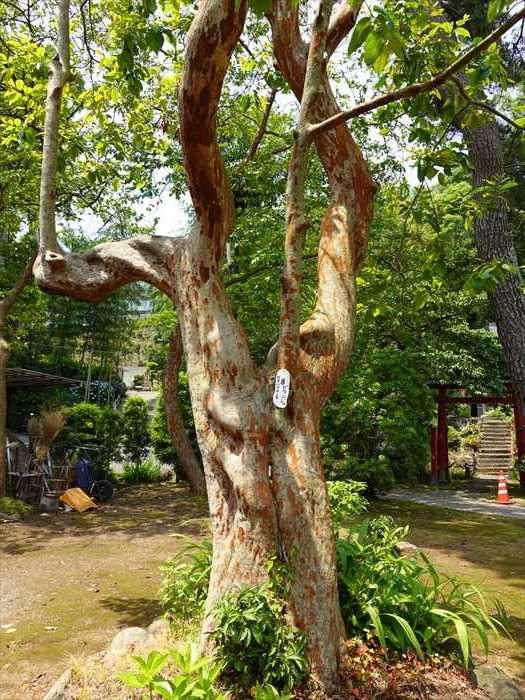

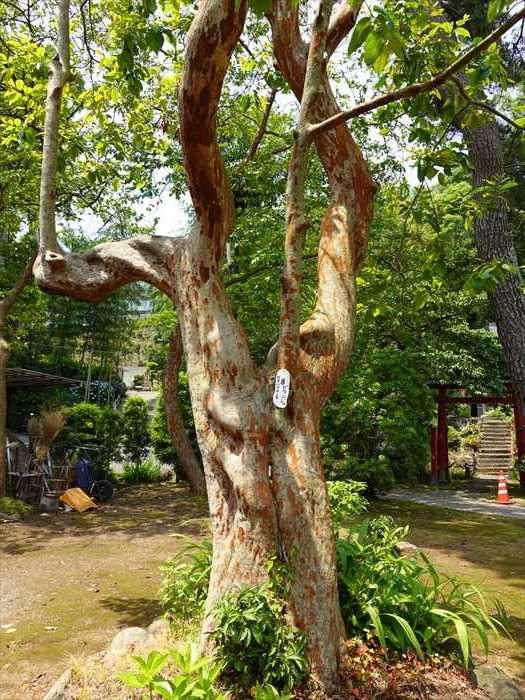

百日紅(さるすべり)に似た木は?

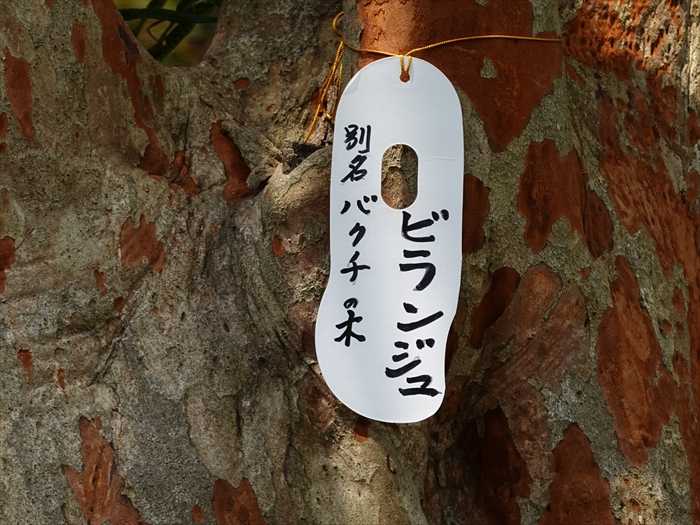

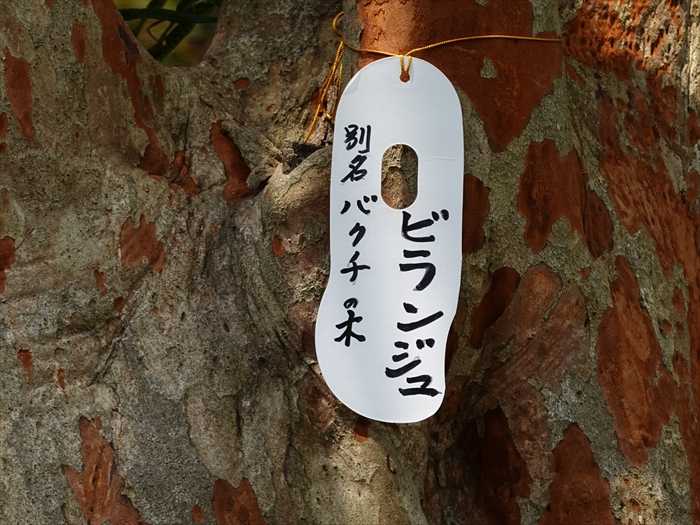

「ビランジュ」、別名バクチの木。

バクチノキの樹皮は灰褐色で剥がれやすく、剥がれた跡が赤褐色または紅黄色になる。

これを博打に負けて丸裸にされた状態に例えてバクチノキと呼ばれているのだと。

本樹の幹には縦に筋状に模様が入り、くぼみ部分はひときわ鮮やかな赤褐色。

「崑崙花(コンロンカ)」であろう。

一部の葉っぱのみが白くなるのが不思議。

白くなった葉を、中国の崑崙山に積もる雪に見たてた名前であるようだ。

「半化粧 (はんげしょう)」にも似ているが花が違う。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

前方下に網代漁港の入り江が拡がっていた。

国道135号・「立岩トンネル」を通過する。

次に「御石ケ沢トンネル 536.1m」。

「ホテル サンハトヤ」が前方に。

国道135号の宇佐美・網代バイパスの宇佐美海岸から海岸線を見る。

「BP.伊東駅入口」交差点を通過。

BPとは伊東バイパス(BP)の意味であると旅友から。

伊東港とその先の海に突き出た山々の姿が。

伊東駅の裏およそ0.6kmの高台にあり、古くから松月院といわれる程の眺望、景色のよいところ。

立派な広い庭園に池あり周辺には珍しい早咲の色々の種類の桜が咲いていた。

この寺は曹洞宗、最勝院末、1607年(慶長12年)宗銀の開創、この本堂の左側池の上に

立派な弁天堂が建っていた。

伊東市湯川377。

可憐な色のガクアジサイ。

そして「山門」。

さすが南国伊豆だけあって、蘇鉄が門前右手に。

扁額は「桃源山」。

「山門」の屋根には「五三の桐」が。

立派な広い庭園には池があり鯉が沢山泳いでいた。

「聖観音菩薩」であろうか。

1面2臂(かんたんに言うと人間の姿に一番近い)姿の観音様。

お顔をズームで。左手の印相は来迎印。

「アイノコノウゼンカズラ」であろうか。

ほんの気持ちだけ花序が垂れ下がるようになりながら、ひと固まりになって花を咲かせていた。

池の水は自然の清流であるようだ。

「世界人類が平和でありますように」。

五重塔、一葉平和観音の文字が。

「お掃除小僧」であろうか。

肝心の竹箒を忘れてしまっていたが。

「太鼓橋」を渡る。

石段上の両側に巨大な「鬼瓦」が置かれていた。

こちらは右手の「鬼瓦」。

「鬼瓦の由来

当本堂は昭和九年従来の藁葺き屋根の建物を取壊して昭和十一年に建立したものです。

この鬼瓦はその際とりつけられ以来幾星霜風雪に耐え戦争をくぐり抜けあまたの世相を

反映しながら半世紀にわたり皆様の幸せと安全を見守ってまいりました。平成元年七月の

地震噴火の影響を受け本堂屋根もかなりの被害を蒙りました。以後補強しながら保って

まいりましたが 平成五年度に至り全面改築することとなりこの鬼瓦も新しい銅板葺き屋根と

世代交替をするためにとりはずされました。工事中の数か月本堂脇に安置されながら休息の

ときを過ごしたわけです。

このたび将来とも檀家の安泰を祈り又魔を防ぐ守りとして東南向けに設置されました。

両方で重量約一屯というこの瓦は恐らく今後制作することも難しいのではないでしょうか。

に万民の守りとして幸せと安全を見守ることを記念して永久的に保存する次第です。合掌。

平成六年一月吉日 桃源山二十ニ世 内山昭道」

この鬼瓦はその際とりつけられ以来幾星霜風雪に耐え戦争をくぐり抜けあまたの世相を

反映しながら半世紀にわたり皆様の幸せと安全を見守ってまいりました。平成元年七月の

地震噴火の影響を受け本堂屋根もかなりの被害を蒙りました。以後補強しながら保って

まいりましたが 平成五年度に至り全面改築することとなりこの鬼瓦も新しい銅板葺き屋根と

世代交替をするためにとりはずされました。工事中の数か月本堂脇に安置されながら休息の

ときを過ごしたわけです。

このたび将来とも檀家の安泰を祈り又魔を防ぐ守りとして東南向けに設置されました。

両方で重量約一屯というこの瓦は恐らく今後制作することも難しいのではないでしょうか。

に万民の守りとして幸せと安全を見守ることを記念して永久的に保存する次第です。合掌。

平成六年一月吉日 桃源山二十ニ世 内山昭道」

正面に「本堂」。

院号、寺号:松月院

宗派:曹洞宗

札所:伊東七福神.弁財天

寿永2年(1183年)に当初、真言宗として銀秀によって開基、慶長12年(1607年)に

宗銀大和尚が曹洞宗に改宗、1666年に洪水で大破後、宝永3年(1706年)亀丹大和尚によって

ここ湯川に移転したと。

木下杢太郎の生家・太田家の菩提寺であり、春は桜、秋は月の名所として杢太郎も

しばしば訪れたと。

見事な唐破風の彫刻。

「懸魚」の見事な彫刻には「五三の桐」紋が上下に。

「蟇股」の彫刻、下部には松の彫刻が。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「松月院」。

「内陣」。

「本尊 釈迦牟尼仏 」のお姿が。

内陣の扁額には「霊妙高潔」と。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

別の角度から。

「忠霊供養塔」と観音菩薩像。

「観音菩薩像」。

そして「弁天堂」への朱の鳥居。

「伊東七福神」と書かれた幟が。

「弁天堂」

「松月院と弁財天

当松月院は、寿永ニ年(一一八三年)に、僧の銀秀によって真言宗の寺として開創されました、

その後慶長十ニ年( 西暦一六〇七年)に開山台翁京銀大和尚によって曹洞宗の寺となりました。

その後慶長十ニ年( 西暦一六〇七年)に開山台翁京銀大和尚によって曹洞宗の寺となりました。

それから五十年ほどたったころの寬文六年(西暦一六六六年)に、当時は松原村に在った寺が

大洪水のために、すべての堂宇が流されました、その後の再建の記録は、はっきりしませんが、

仮堂が建てられ再建の道歩んだことと思われます。

大洪水のために、すべての堂宇が流されました、その後の再建の記録は、はっきりしませんが、

仮堂が建てられ再建の道歩んだことと思われます。

貞享ニ年(西暦一六八四年)のこととして弁財天の奇縁譚の伝承に残されています。

それは湯川天神畑弁天沢の松月田から村人によって「金の宝印」と「弁財天像」

(六センチメートル)が発見され堀りされたきれたということです、それを中祖といわれる

鶴峰亀丹和尚が弁天堂にお祭りされました暫らくして宝永の年(西暦一七〇三年)になったころ

中伊豆町冷川の東向寺檀家の娘「お光」は信心深く、かねてから御殿づとめをしたいと思い

当院の弁財天に願をかけました、片道四里をかよい、お百度を踏み、心願成就して、伊勢国津藩

主藤堂高久公の側室として迎えられたと伝えられています、この地は海によって生計を

たてますので、魚船の海上安全や大漁祈願、さらに縁結び祈願、音楽上達祈願、財宝貯蓄祈願、

無病息災祈願など、過分の期待をこめて信仰されております。

(六センチメートル)が発見され堀りされたきれたということです、それを中祖といわれる

鶴峰亀丹和尚が弁天堂にお祭りされました暫らくして宝永の年(西暦一七〇三年)になったころ

中伊豆町冷川の東向寺檀家の娘「お光」は信心深く、かねてから御殿づとめをしたいと思い

当院の弁財天に願をかけました、片道四里をかよい、お百度を踏み、心願成就して、伊勢国津藩

主藤堂高久公の側室として迎えられたと伝えられています、この地は海によって生計を

たてますので、魚船の海上安全や大漁祈願、さらに縁結び祈願、音楽上達祈願、財宝貯蓄祈願、

無病息災祈願など、過分の期待をこめて信仰されております。

現在の当山は宝永三年(西暦一七〇六年)に亀丹大和尚のとき弁天沢高台といった現在地に

移転しました、山号を中国の桃源の里にならって「桃源山 松月院」と改めました、

今からおよそニ百八十年前のことです。 敬白

移転しました、山号を中国の桃源の里にならって「桃源山 松月院」と改めました、

今からおよそニ百八十年前のことです。 敬白

昭和五十九年(西暦一九八四年)一月吉日

ニ十ニ世 仏観 昭道 記」

旅友が頂いた七福神の紅一点「弁財天」のスタンプをカメラに。

「筆塚」碑。

石碑の裏面には

「我々に許された夢は

地上の風に風化せぬ夢は

筆を埋めて

永遠を想う「筆塚の歌」より。

雨海筆塚は、京都鴨川より美石を求めて昭和三十ニ年五月ニ十六日に建立された。

この筆塚は、書画一体の芸術に生涯をつらぬいた内山雨海(一九〇七~一九八三) の満五十才の時

門下生の筆とともに、計百四十七本が納められた。

門下生の筆とともに、計百四十七本が納められた。

昭和時代の毛筆文化を千年後に伝えるために永久保存の科学的施工がなされている。

これは世界でも初めての試みである。

これは世界でも初めての試みである。

又、この筆塚の中に雨海の「納筆の言葉」と題する一文があわせて納められている。

『ここに納める筆は、私に多くの書画作品を生ましめてくれたものです。今、一本一本を

見つめる時、私は感謝と愛情とからくる離情に、涙をおぼえます。

私の修行時代の一区切りのために、この筆塚は建てられたのです。

私の本当の作品は、これから後に生まれて来ねばなりません。

見つめる時、私は感謝と愛情とからくる離情に、涙をおぼえます。

私の修行時代の一区切りのために、この筆塚は建てられたのです。

私の本当の作品は、これから後に生まれて来ねばなりません。

私と苦労を共にしてきたこれら大小の筆と共に、今までの仕事もここに理めるのです。」

昭和三十二年五月十一日夜

燈下に浅雨の音をききつつ 雨海記」

「松月院」の「六地蔵」。

境内横の道路の先にあった「慈峰塔」。

「本堂」を斜めから。

百日紅(さるすべり)に似た木は?

「ビランジュ」、別名バクチの木。

バクチノキの樹皮は灰褐色で剥がれやすく、剥がれた跡が赤褐色または紅黄色になる。

これを博打に負けて丸裸にされた状態に例えてバクチノキと呼ばれているのだと。

本樹の幹には縦に筋状に模様が入り、くぼみ部分はひときわ鮮やかな赤褐色。

「崑崙花(コンロンカ)」であろう。

一部の葉っぱのみが白くなるのが不思議。

白くなった葉を、中国の崑崙山に積もる雪に見たてた名前であるようだ。

「半化粧 (はんげしょう)」にも似ているが花が違う。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.