PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「甘縄神明宮」を後にして、次の目的地の「鎌倉文学館」に向かうと、左手に洋館の如き

建物が現れた。

鎌倉市長谷1-11-1。

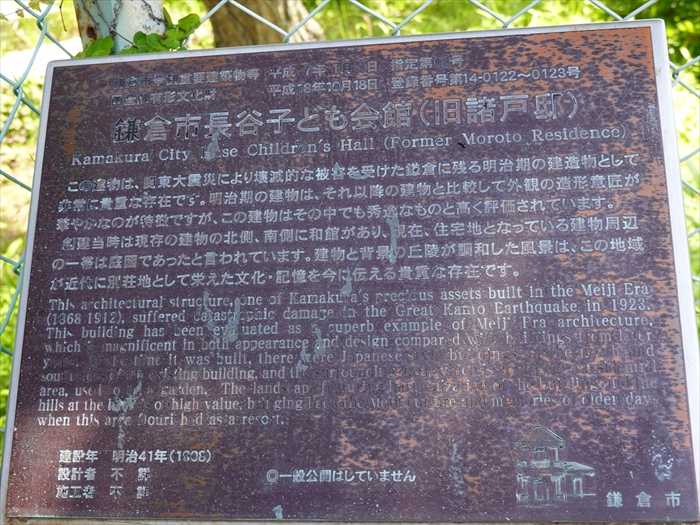

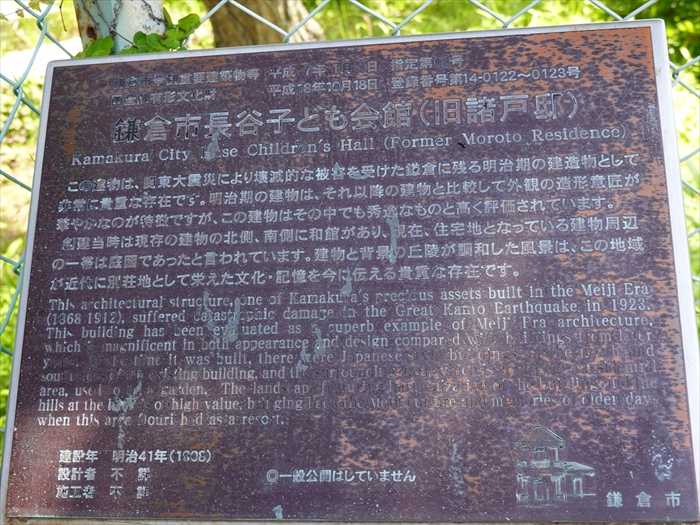

「鎌倉市長谷子ども会館(旧諸戸邸)」

この建物は、明治41年に横浜・戸塚出身の株仲買人・福島浪蔵氏邸として建てられ、

創建当時は、現存の洋館の北側及び東北側に和風棟も建てられ、 広大な敷地には庭園が

設けられていたと考えられる。

大正10年に三重県桑名出身の富豪、二代目諸戸清六氏の所有となり、関東大震災にも建物は

昭和11年に4男の民和氏に贈与され、戦時中は一部接収を受けたらしいが その後も諸戸邸として

用い続けられた。

昭和51年に所有権は諸戸産業に移り、宅地分譲が行われ、昭和55年に一部が鎌倉市に寄贈

されたが、このときには和風棟はほとんど姿を消していた。 外観は、バルコニーの柱に

ギリシア建築の様式を取り入れ、メダリオン飾りが付けられており、ドア枠と窓枠には

手の込んだ装飾が施されるなど、きわめて華麗です。また、内部も古典的な雰囲気が

感じられます。この建物は、明治期の住宅建築の貴重な遺構であり、造形意匠の密度においては、

鎌倉のみならず、県内でも最高のものといえます と。

「鎌倉市長谷子ども会館(旧諸戸邸)

この建物は、関東大震災により壊滅的な被害を受けた鎌倉に残る明治期の建造物として非常に

貴重な存在です。

この建物はその中でも秀逸なものとして高く評価されています。

創建当時は現存の建物の北側、南側に和館があり、現在、住宅地となっている建物周辺の

一帯は庭園であったと言われています。建物と背景の丘陵が調和した風景は、この地域が

近代に別荘地として栄えた文化・記憶を今に伝える貴重な存在です。」

2018年4月28日、国の登録有形文化財に指定されているこの「長谷子ども会館(旧諸戸邸)」

高いことが理由とのこと。

屋根の下の外装も美しかった。

入口玄関の上部のガラスの装飾。

更に進むと左手奥に「鎌倉文学館」の入口が見えた。

入口左側にはアジサイが咲き乱れていた。

「鎌倉文学館」の入口。

木々に囲まれた石畳の坂道を進む。

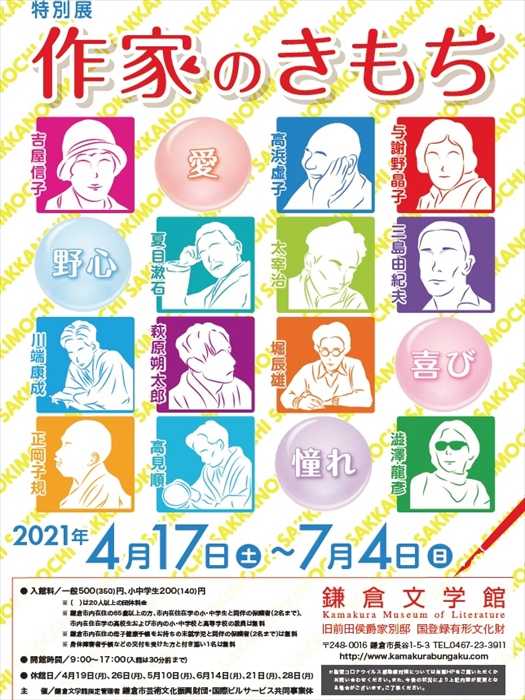

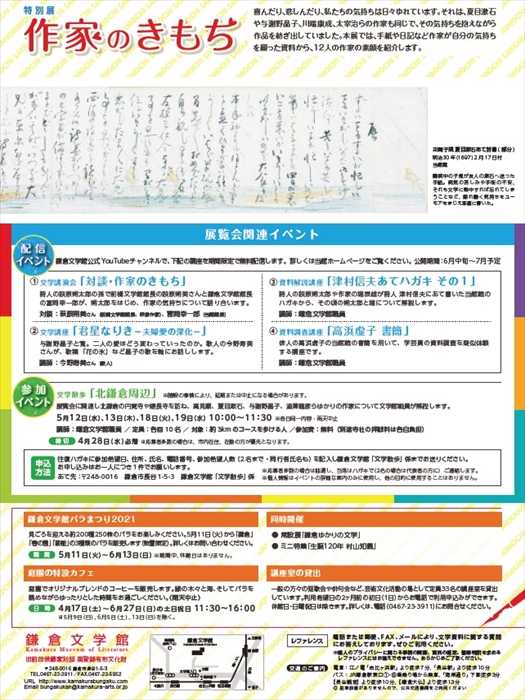

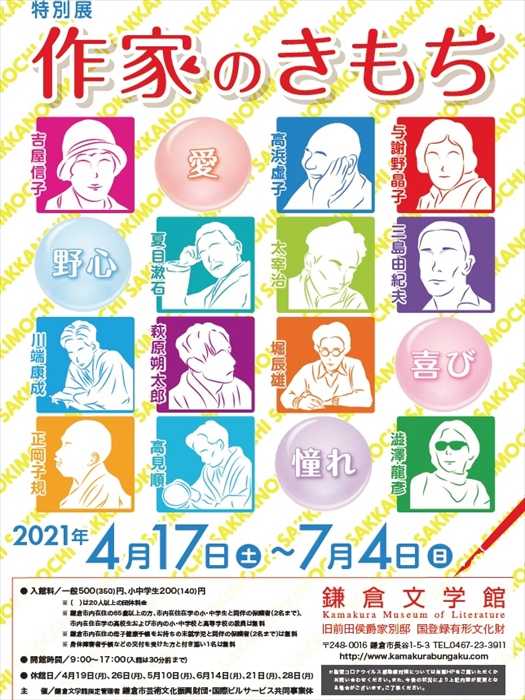

4/17~7/4で特別展「作家のきもち」が開かれていた。

正門の手前右側に石碑が。

「長樂寺跡」碑。

元禄元年三月二位ノ禪尼政子 頼朝追福ノ為 笹目ガ谷辺ニ於テ方八町ノ地ヲ卜(ぼく:選ぶ)シ

七堂伽藍ヲ営ミテ長楽寺ト号す 元弘三年(1333)五月北条執権滅亡ノ際 兵火ニ罹(かか)リテ

焼失セリト 此ノ地即チ其ノ遺址ニシテ 今ニ小字ヲ長楽寺ト呼ベリ」

【長楽寺は、1225年3月に頼朝の妻の政子によって、頼朝の供養(くよう)のため建てられました。

場所は笹目が谷(ささめがやつ)辺りで、800メートル四方の土地を選び、七堂伽藍(しちどう

がらん)を建てました。その後1333年5月に、鎌倉幕府が亡んだ時、戦火で焼けてしまいました。

この場所がその跡で、現在でも長楽寺という地名が残っております。】

「~鎌倉の旧地名~長楽寺~ Chorakuji (現在の長谷一丁目)

「鎌倉文学館」正門。

鎌倉市長谷1丁目5−3。

入館チケット売り場。

正面に石積みの隧道があった。

館へと向かうゆったりと豊かなスロープにある「招鶴洞(しょうかくどう)」いう洞。

「招鶴洞」 の名前がつくこのミニトンネルは、源頼朝が鶴を放った場所という説があると。

「招鶴洞」を潜って振り返る。

右手にあった「やぐら」の如き穴。

左に折れまずは「バラ園」を訪ねることに。

途中、青のアジサイが迎えてくれた。

青の先には紫のアジサイが。

そして「バラ園」へ。

「バラ園

鎌倉文学館のバラ園は春( 5月主旬~ 6月下旬)と、秋( 10上旬~ 11月下旬)に見ごろを

むかえます。現在はおよそ180種、200株の色とりどりのバラをご覧いただくことができます。

既に峠は越えているようであったが、様々な色のバラが。

「由比小町」

淡いピンクにやや濃いめの縁取り。

「ねじり草」。

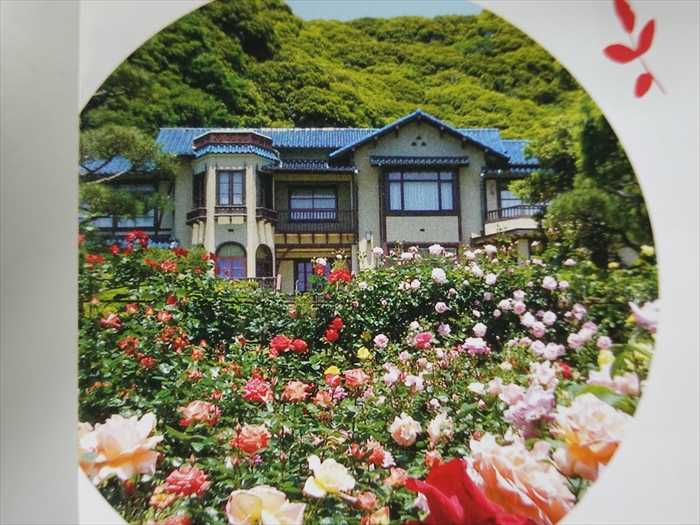

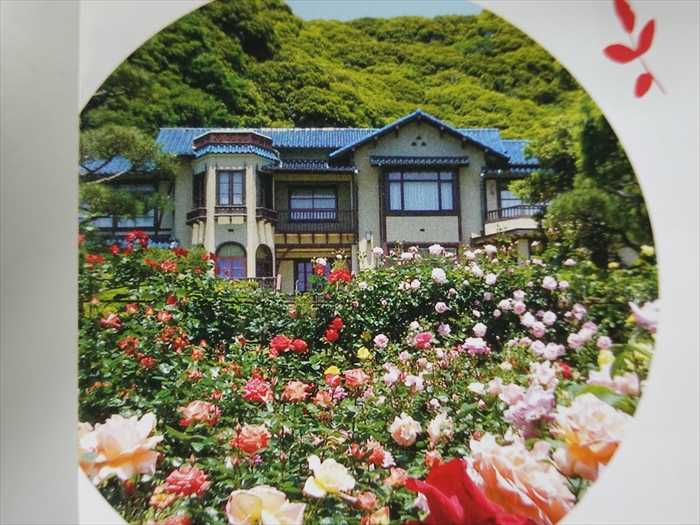

そして「バラ園」から「鎌倉文学館」を見る。

「荒城の月」。

「ブルグンド 81」はビロードがかった濃赤色。

「パラダイス」。

「鎌倉」、鮮明な黄色。

「星光」。

「プリンス ドゥ モナコ」は白から鮮紅色に変化。

「1890年頃に侯爵 前田利嗣の鎌倉別邸として建てられたが、1910年(明治43年)に火事に

より失われた。現在の建物は侯爵 前田利為が1936年(昭和11年)に洋風に全面改築した

建築物である。

渡辺栄治が設計し、竹中工務店が施工している。

3階建てであったが、3階は木造であり非公開となっていた。

前庭のひだりがわ「アンジェラ」。

前庭から「バラ園」方向を見る。

裸婦像「Regard lointain(遠望)」、1981 H.TAKATA。

近寄って。

緑の先に相模湾の水平線が見えた。

「鎌倉文学館」へのアプローチ。

「鎌倉文学館」建物への入口。

内部は一切撮影禁止であったので、頂いたパンフレットより。

「バラ園」と「鎌倉文学館」。

建物は、洋風と和風が混在する独特なデザインになっていま す。

ハーフティンバーという建築様式を基調とし、半六角形の 張り出し窓や半円形欄間の飾り窓、

ベランダの手摺などに洋風 デザインを取り入れています。一方、切妻屋根と深い軒出などに

和風デザインが見られます。 内部全体は洋風のアールデコの様式ですが、随所に和風様式が

取り入れられています。照明やステンドグラスがすべて違うデ ザインになっているのも

見どころです。展示をご覧になりなが ら、歴史ある建物もお楽しみください。

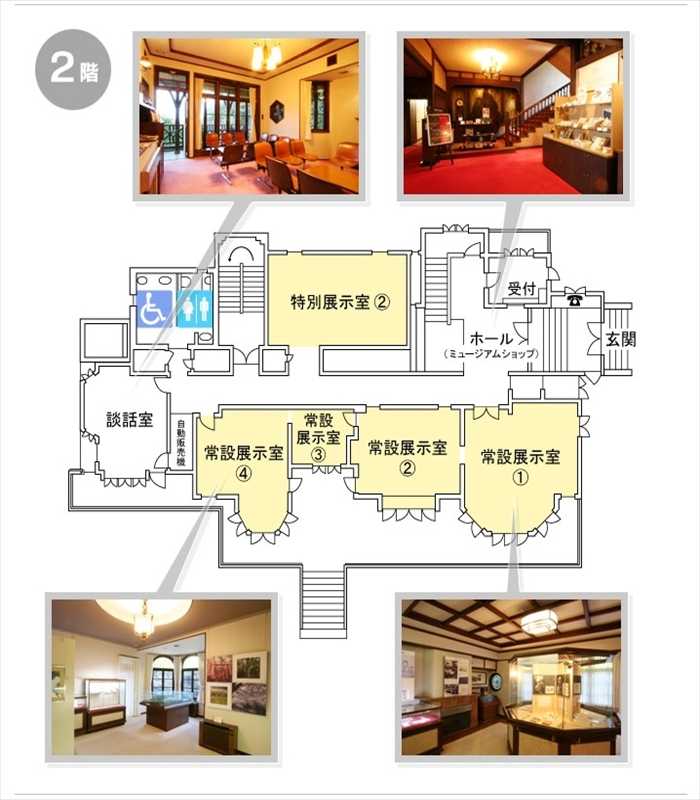

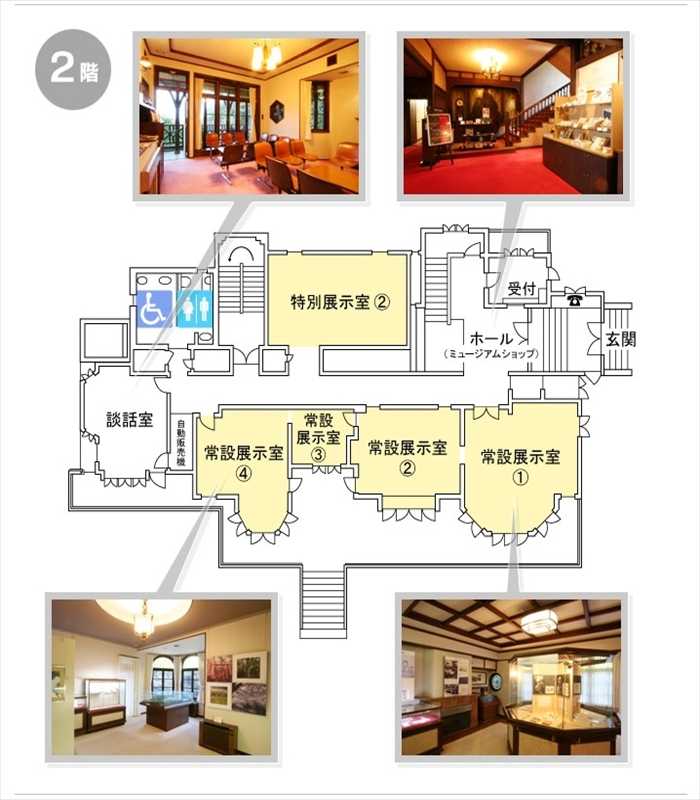

<別邸として使用されていた頃の各部屋の使用方法>

常設展示室 1…居間兼客間

常設展示室 2…食堂

常設展示室 3…配膳室

常設展示室 4…寝室

【http://kamakurabungaku.com/info/floorguide.html】より

「文学都市かまくら」

明治22年(1889)に横須賀線が横須賀まで開通すると、東京からの交通の便が良くなり、

文学者が鎌倉を訪れるようになります。大正時代になると、多くの文学者が、鎌倉に滞在したり

暮らしたりするようになりました。

昭和時代に入ると、より良い創作環境を求め、さらに多くの文学者が鎌倉へ鎌倉へ移り住むように

なります。鎌倉に暮らし、仲間との集い、鎌倉の自然を愛し、作品に描いた文学者たちの思いが、

鎌倉を「文学都市」へと高めていきました。そして今もなお、多くの文学者が鎌倉に暮らし、活躍

しています。

「 常設展 」👈リンク 鎌倉ゆかりの文学

「鎌倉文士

「明治・大正・昭和の文学

「古典文学

「昭和から現代の文学

「施設の概要」

1F:特別展示室2

2F:常設展示展、特別展示室1

3F:非公開

「敷地図」。

「バラ園」の中から「鎌倉文学館」を写した写真。

「相模湾」を望む。

「鎌倉文学館のしおり

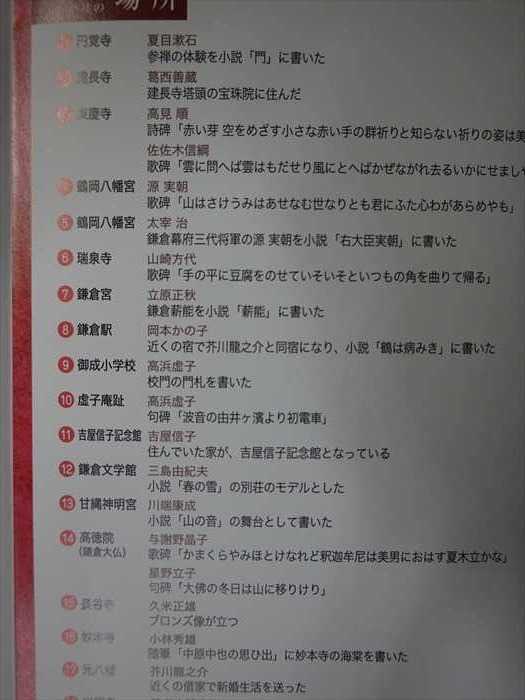

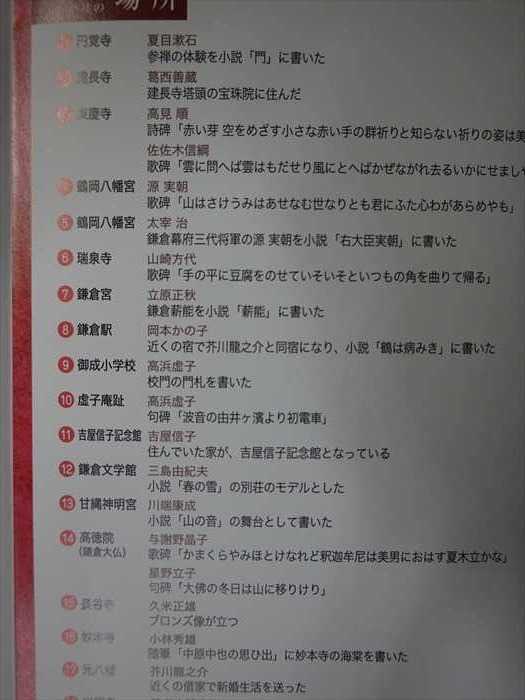

「文学者ゆかりの場所」。

「文学都市かまくら 散策地図」。

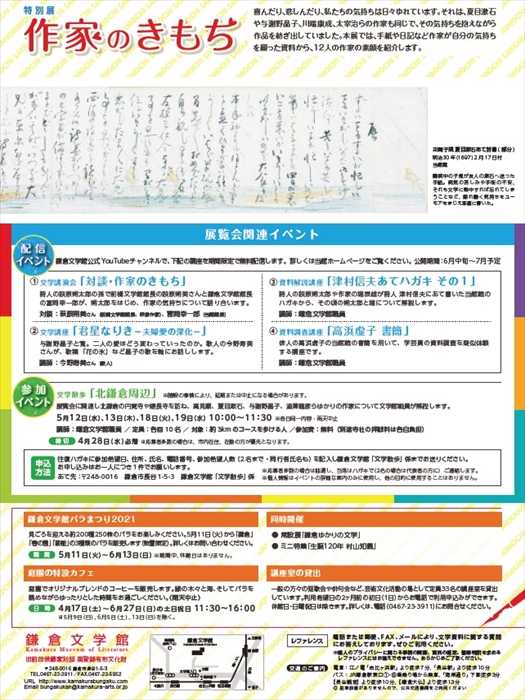

そして特別展「作家のきもち」

喜んだり、悲しんだり、私にちの気持ちは日々ゆれています。それは、夏目漱石や与謝野晶子、

川端康成、太宰治らの作家も同じで、その気持ちを抱えながら作品を紡き出していました。

本展では、手紙や日記など作家が自分の気持ちを吐露した資料から作家の素顔にふれ、彼らの

文学作品をよく味わう展覧会てす。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「甘縄神明宮」を後にして、次の目的地の「鎌倉文学館」に向かうと、左手に洋館の如き

建物が現れた。

鎌倉市長谷1-11-1。

「鎌倉市長谷子ども会館(旧諸戸邸)」

この建物は、明治41年に横浜・戸塚出身の株仲買人・福島浪蔵氏邸として建てられ、

創建当時は、現存の洋館の北側及び東北側に和風棟も建てられ、 広大な敷地には庭園が

設けられていたと考えられる。

大正10年に三重県桑名出身の富豪、二代目諸戸清六氏の所有となり、関東大震災にも建物は

昭和11年に4男の民和氏に贈与され、戦時中は一部接収を受けたらしいが その後も諸戸邸として

用い続けられた。

昭和51年に所有権は諸戸産業に移り、宅地分譲が行われ、昭和55年に一部が鎌倉市に寄贈

されたが、このときには和風棟はほとんど姿を消していた。 外観は、バルコニーの柱に

ギリシア建築の様式を取り入れ、メダリオン飾りが付けられており、ドア枠と窓枠には

手の込んだ装飾が施されるなど、きわめて華麗です。また、内部も古典的な雰囲気が

感じられます。この建物は、明治期の住宅建築の貴重な遺構であり、造形意匠の密度においては、

鎌倉のみならず、県内でも最高のものといえます と。

「鎌倉市長谷子ども会館(旧諸戸邸)

この建物は、関東大震災により壊滅的な被害を受けた鎌倉に残る明治期の建造物として非常に

貴重な存在です。

この建物はその中でも秀逸なものとして高く評価されています。

創建当時は現存の建物の北側、南側に和館があり、現在、住宅地となっている建物周辺の

一帯は庭園であったと言われています。建物と背景の丘陵が調和した風景は、この地域が

近代に別荘地として栄えた文化・記憶を今に伝える貴重な存在です。」

2018年4月28日、国の登録有形文化財に指定されているこの「長谷子ども会館(旧諸戸邸)」

高いことが理由とのこと。

屋根の下の外装も美しかった。

入口玄関の上部のガラスの装飾。

更に進むと左手奥に「鎌倉文学館」の入口が見えた。

入口左側にはアジサイが咲き乱れていた。

「鎌倉文学館」の入口。

木々に囲まれた石畳の坂道を進む。

4/17~7/4で特別展「作家のきもち」が開かれていた。

正門の手前右側に石碑が。

「長樂寺跡」碑。

元禄元年三月二位ノ禪尼政子 頼朝追福ノ為 笹目ガ谷辺ニ於テ方八町ノ地ヲ卜(ぼく:選ぶ)シ

七堂伽藍ヲ営ミテ長楽寺ト号す 元弘三年(1333)五月北条執権滅亡ノ際 兵火ニ罹(かか)リテ

焼失セリト 此ノ地即チ其ノ遺址ニシテ 今ニ小字ヲ長楽寺ト呼ベリ」

【長楽寺は、1225年3月に頼朝の妻の政子によって、頼朝の供養(くよう)のため建てられました。

場所は笹目が谷(ささめがやつ)辺りで、800メートル四方の土地を選び、七堂伽藍(しちどう

がらん)を建てました。その後1333年5月に、鎌倉幕府が亡んだ時、戦火で焼けてしまいました。

この場所がその跡で、現在でも長楽寺という地名が残っております。】

「~鎌倉の旧地名~長楽寺~ Chorakuji (現在の長谷一丁目)

長楽寺は旧鎌倉町長谷の字名の一つです。当地に所在した長楽寺が地名の由来とされています。

長楽寺は法然上人の弟子隆寬あるいは律宗の憲静(けんじょう)の創建といわれ、鎌倉幕府の四代

執権北条経時の墓があったとされます。かなりの高僧がいた大寺院だったようです。

長楽寺は法然上人の弟子隆寬あるいは律宗の憲静(けんじょう)の創建といわれ、鎌倉幕府の四代

執権北条経時の墓があったとされます。かなりの高僧がいた大寺院だったようです。

この長楽寺跡に旧加賀藩前田家第十六代当主前田利為(としなり)によって昭和1 1年に別荘が

建てられました。高台から相模湾を一望できる美しい洋館は、三島由紀夫の小説「春の雪」に

登場する別荘のモデルになりました。その後は鎌倉市が譲り受け.昭和 60年に鎌倉文学館として

開館し、鎌倉文士の原稿、愛用品などを収集、展示しています。」

建てられました。高台から相模湾を一望できる美しい洋館は、三島由紀夫の小説「春の雪」に

登場する別荘のモデルになりました。その後は鎌倉市が譲り受け.昭和 60年に鎌倉文学館として

開館し、鎌倉文士の原稿、愛用品などを収集、展示しています。」

「鎌倉文学館」正門。

鎌倉市長谷1丁目5−3。

入館チケット売り場。

正面に石積みの隧道があった。

館へと向かうゆったりと豊かなスロープにある「招鶴洞(しょうかくどう)」いう洞。

「招鶴洞」 の名前がつくこのミニトンネルは、源頼朝が鶴を放った場所という説があると。

「招鶴洞」を潜って振り返る。

右手にあった「やぐら」の如き穴。

左に折れまずは「バラ園」を訪ねることに。

途中、青のアジサイが迎えてくれた。

青の先には紫のアジサイが。

そして「バラ園」へ。

「バラ園

鎌倉文学館のバラ園は春( 5月主旬~ 6月下旬)と、秋( 10上旬~ 11月下旬)に見ごろを

むかえます。現在はおよそ180種、200株の色とりどりのバラをご覧いただくことができます。

鎌倉にゆかりのある名前を持つバラを探してみませんか?

鎌倉: 鎌倉にぶさわしい落ち着きをもつ花。トゲのない珍しい種類。

鎌倉: 鎌倉にぶさわしい落ち着きをもつ花。トゲのない珍しい種類。

のこと。

化粧坂: 鎌倉市扇ガ谷にある切リ通しの名。

静の舞: 頼朝にとらえられた静御前は、愛する源義経を思い、鶴岡八幡宮で舞いを舞ったと

伝えられています。

化粧坂: 鎌倉市扇ガ谷にある切リ通しの名。

静の舞: 頼朝にとらえられた静御前は、愛する源義経を思い、鶴岡八幡宮で舞いを舞ったと

伝えられています。

星月夜: 鎌倉の枕詞で、星の光が月の ように明るく見える夜のこと。

流鏑馬: 鎌倉時代からある馬上から矢を射る武芸。

禅: 鎌倉幕府は禅宗を庇護しました。そのため、今でも鎌倉には多くの禅寺があリます。

春の雪: 淡雪のこと。三島由紀夫は小説『春の雪」を書くために、旧前田侯爵家別邸

(現・録倉文学館)を取材しました。

流鏑馬: 鎌倉時代からある馬上から矢を射る武芸。

禅: 鎌倉幕府は禅宗を庇護しました。そのため、今でも鎌倉には多くの禅寺があリます。

春の雪: 淡雪のこと。三島由紀夫は小説『春の雪」を書くために、旧前田侯爵家別邸

(現・録倉文学館)を取材しました。

大姫: 大姫とは長女の敬称。源頼朝の娘、大姫と婚約者、木曽義高(木曽義仲の子)の悲劇は

後世まで語リ継がれています。」

後世まで語リ継がれています。」

既に峠は越えているようであったが、様々な色のバラが。

「由比小町」

淡いピンクにやや濃いめの縁取り。

「ねじり草」。

そして「バラ園」から「鎌倉文学館」を見る。

「荒城の月」。

「ブルグンド 81」はビロードがかった濃赤色。

「パラダイス」。

「鎌倉」、鮮明な黄色。

「星光」。

「プリンス ドゥ モナコ」は白から鮮紅色に変化。

「1890年頃に侯爵 前田利嗣の鎌倉別邸として建てられたが、1910年(明治43年)に火事に

より失われた。現在の建物は侯爵 前田利為が1936年(昭和11年)に洋風に全面改築した

建築物である。

渡辺栄治が設計し、竹中工務店が施工している。

戦後の一時期、デンマーク公使や内閣総理大臣 佐藤栄作の別荘として使用されたが、1983年に

前田利建から鎌倉市に寄贈され、外観をそのままに内部の補修・収蔵庫の新築をおこない、

1985年(昭和60年)10月31日に開館した。

2000年(平成12年)4月28日、国の登録有形文化財となった。」とウィキペディアより。

前田利建から鎌倉市に寄贈され、外観をそのままに内部の補修・収蔵庫の新築をおこない、

1985年(昭和60年)10月31日に開館した。

2000年(平成12年)4月28日、国の登録有形文化財となった。」とウィキペディアより。

3階建てであったが、3階は木造であり非公開となっていた。

前庭のひだりがわ「アンジェラ」。

前庭から「バラ園」方向を見る。

裸婦像「Regard lointain(遠望)」、1981 H.TAKATA。

近寄って。

緑の先に相模湾の水平線が見えた。

「鎌倉文学館」へのアプローチ。

「鎌倉文学館」建物への入口。

内部は一切撮影禁止であったので、頂いたパンフレットより。

「バラ園」と「鎌倉文学館」。

建物は、洋風と和風が混在する独特なデザインになっていま す。

ハーフティンバーという建築様式を基調とし、半六角形の 張り出し窓や半円形欄間の飾り窓、

ベランダの手摺などに洋風 デザインを取り入れています。一方、切妻屋根と深い軒出などに

和風デザインが見られます。 内部全体は洋風のアールデコの様式ですが、随所に和風様式が

取り入れられています。照明やステンドグラスがすべて違うデ ザインになっているのも

見どころです。展示をご覧になりなが ら、歴史ある建物もお楽しみください。

<別邸として使用されていた頃の各部屋の使用方法>

常設展示室 1…居間兼客間

常設展示室 2…食堂

常設展示室 3…配膳室

常設展示室 4…寝室

【http://kamakurabungaku.com/info/floorguide.html】より

「文学都市かまくら」

明治22年(1889)に横須賀線が横須賀まで開通すると、東京からの交通の便が良くなり、

文学者が鎌倉を訪れるようになります。大正時代になると、多くの文学者が、鎌倉に滞在したり

暮らしたりするようになりました。

昭和時代に入ると、より良い創作環境を求め、さらに多くの文学者が鎌倉へ鎌倉へ移り住むように

なります。鎌倉に暮らし、仲間との集い、鎌倉の自然を愛し、作品に描いた文学者たちの思いが、

鎌倉を「文学都市」へと高めていきました。そして今もなお、多くの文学者が鎌倉に暮らし、活躍

しています。

「 常設展 」👈リンク 鎌倉ゆかりの文学

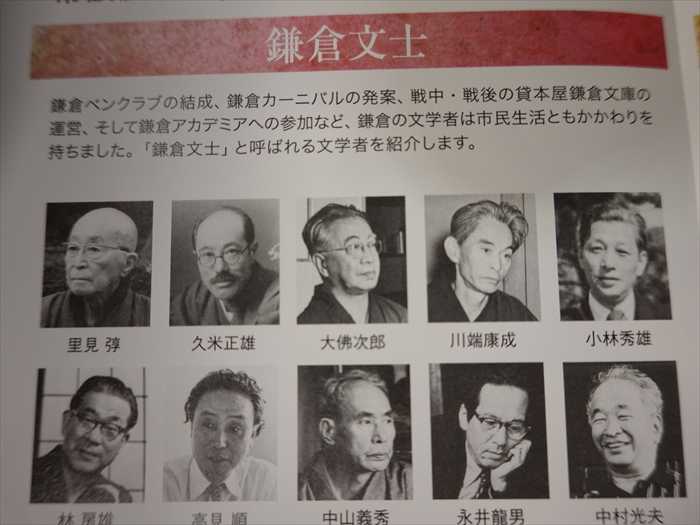

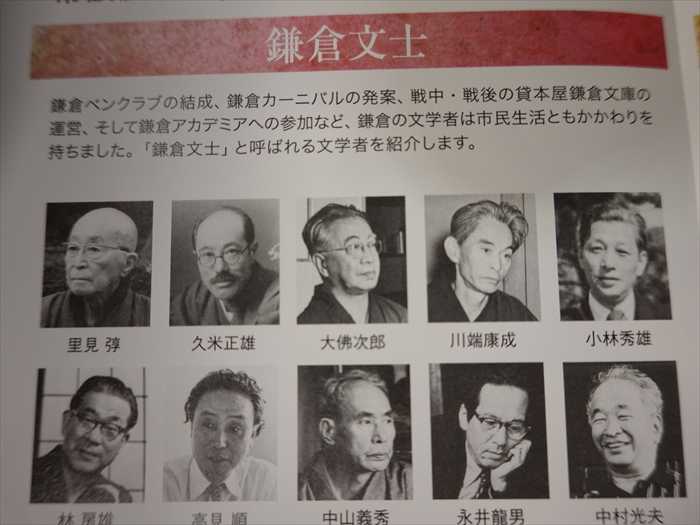

「鎌倉文士

鎌倉ペンクラブの結成、鎌倉カーニバルの発案、戦中・戦後の貸本屋鎌倉文庫の運営、

そして鎌倉アカデミアへの参加など、鎌倉の文学者は市民生活ともかかわりを持ちました。

「鎌倉文士」と呼ばれる文学者を紹介します。」

そして鎌倉アカデミアへの参加など、鎌倉の文学者は市民生活ともかかわりを持ちました。

「鎌倉文士」と呼ばれる文学者を紹介します。」

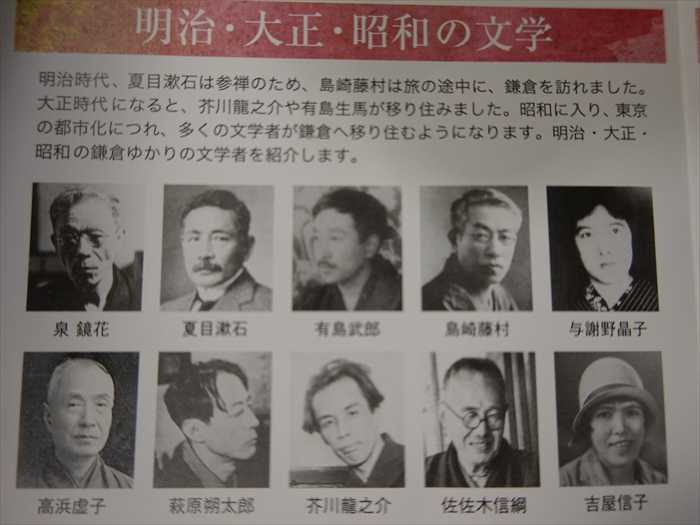

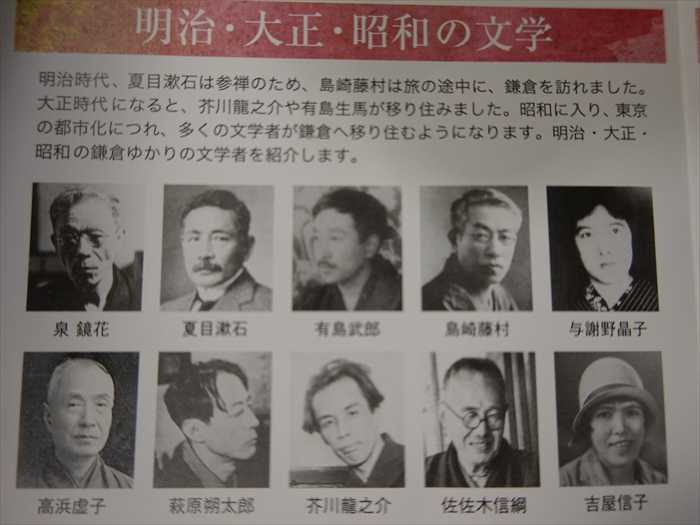

「明治・大正・昭和の文学

明治時代、夏目漱石は参禅のため、島崎藤村は旅の途中に、鎌倉を訪れました。

大正時代になると、芥川龍之介や有島生馬が移り住みました。昭和に入り、東京の都市化に

つれ、多くの文学者が鎌倉へ移り住むようになります。明治・大正・昭和の鎌倉ゆかりの

文学者を紹介します。」

つれ、多くの文学者が鎌倉へ移り住むようになります。明治・大正・昭和の鎌倉ゆかりの

文学者を紹介します。」

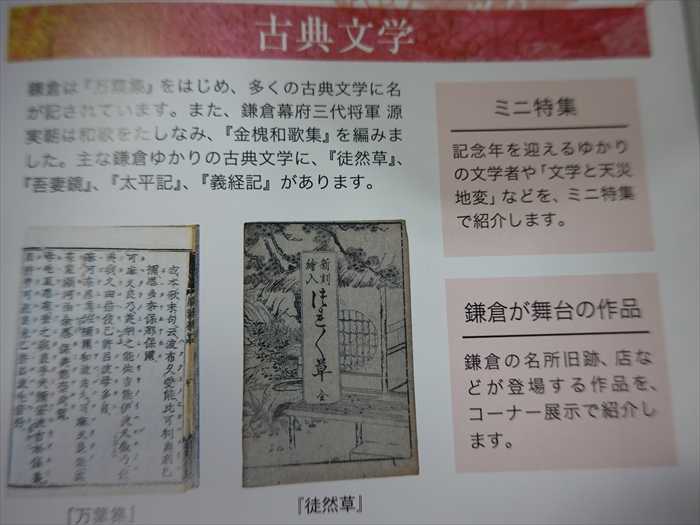

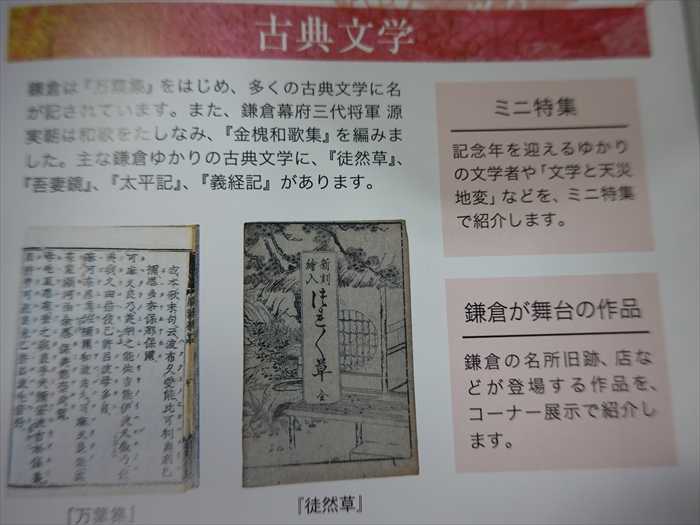

「古典文学

鎌倉は『万葉集』をはじめ、多くの古典文学に名が記されています。また、鎌倉幕府三代将軍

源実朝は和歌をたしなみ、『金槐和歌集』を編みました。

源実朝は和歌をたしなみ、『金槐和歌集』を編みました。

主な鎌倉ゆかりの古典文学に、「徒然草」、「吾妻鏡」、「太平記」、「義経記」があります。」

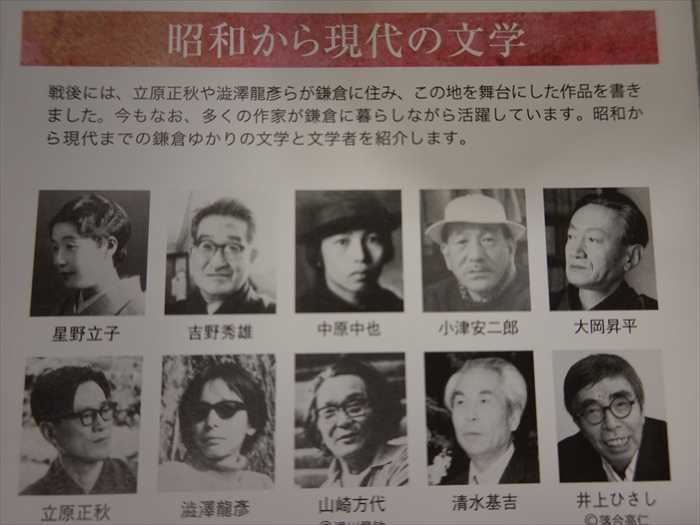

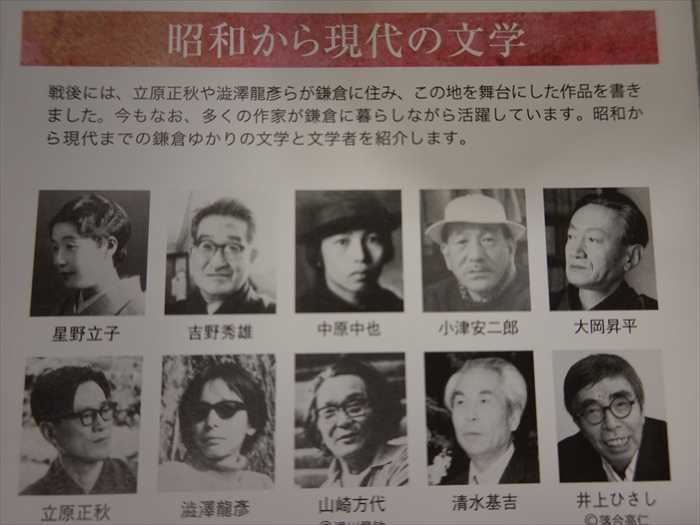

「昭和から現代の文学

戦後には、立原正秋や渋澤龍彦らが鎌倉に住み、この地を舞台にした作品を書きました。

今もなお、多くの作家が鎌倉に暮らしながら活躍しています。

昭和から現代までの鎌倉ゆかりの文学と文学者を紹介します。」

今もなお、多くの作家が鎌倉に暮らしながら活躍しています。

昭和から現代までの鎌倉ゆかりの文学と文学者を紹介します。」

「施設の概要」

1F:特別展示室2

2F:常設展示展、特別展示室1

3F:非公開

「敷地図」。

①バラ園越しの本館

②ステンドグラス

②ステンドグラス

③半六角形の張出し窓

④テラスからの眺望

④テラスからの眺望

⑤源頼朝が鶴を放ったという故事にちなむ「招鶴洞」

「バラ園」の中から「鎌倉文学館」を写した写真。

「相模湾」を望む。

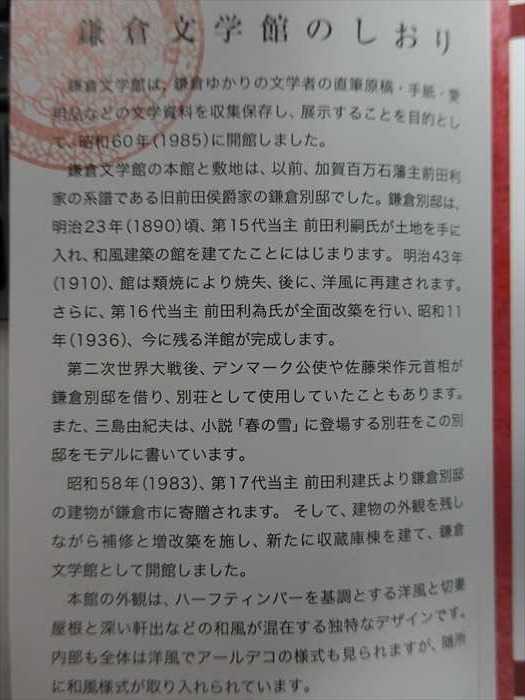

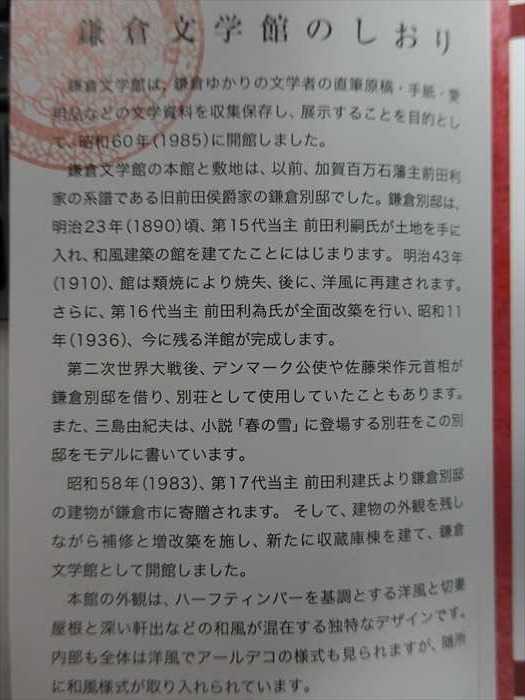

「鎌倉文学館のしおり

鎌倉文学館は、鎌倉ゆかりの文学の直筆原稿・手紙、愛用品などの文学資料を収集保存し、

展示することを目的として、昭和60年(1985)に開館しました。

展示することを目的として、昭和60年(1985)に開館しました。

鎌倉文学館の本館と敷地は、以前、加賀百万石藩主前田利家の系譜である旧前田侯爵家の

鎌倉別邸でした。鎌倉別邸は、明治23年(1890)頃、第15代当主 前田利嗣氏が土地を手に入れ、

和風建築の館を建てたことにはじまります。明治43年(1910)、館は類焼により焼失、後に、

洋風に再建されます。

鎌倉別邸でした。鎌倉別邸は、明治23年(1890)頃、第15代当主 前田利嗣氏が土地を手に入れ、

和風建築の館を建てたことにはじまります。明治43年(1910)、館は類焼により焼失、後に、

洋風に再建されます。

さらに、第16代当主前田利為氏が全面改築を行い、昭和11年(1936)、今に残る洋館が

完成します。

完成します。

第ニ次世界大戦後、デンマーク公使や佐藤栄作元首相が鎌倉別邸を借り、別荘として使用して

いたこともあります。また、三島由紀夫は、小説「春の雪」に登場する別荘をこの別邸をモデルに

書いています。

いたこともあります。また、三島由紀夫は、小説「春の雪」に登場する別荘をこの別邸をモデルに

書いています。

昭和58年(1983)、第17代当主 前田利建氏より鎌倉別邸の建物が鎌倉市に寄贈されます。

そして、建物の外観を残しながら補修と増改築を施し、新たに収蔵庫棟を建て、鎌倉文学館として

開館しました。

そして、建物の外観を残しながら補修と増改築を施し、新たに収蔵庫棟を建て、鎌倉文学館として

開館しました。

本館の外観は、ハーフティンバーを基調とする洋風と切妻屋根と深い軒出などの和風が混在する

独特なデザインです。

独特なデザインです。

内部も全体は洋風でアールデコの様式も見られますが、随所に和風様式が取り入れられています。」

「文学者ゆかりの場所」。

「文学都市かまくら 散策地図」。

そして特別展「作家のきもち」

2021.04.17 (土) ~ 07.04 (日)

喜んだり、悲しんだり、私にちの気持ちは日々ゆれています。それは、夏目漱石や与謝野晶子、

川端康成、太宰治らの作家も同じで、その気持ちを抱えながら作品を紡き出していました。

本展では、手紙や日記など作家が自分の気持ちを吐露した資料から作家の素顔にふれ、彼らの

文学作品をよく味わう展覧会てす。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.