PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

舞子公園でニューサ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

「材木座海岸」沿いのバス通りまで下り左折し、国道134号の下を潜ると右手にあったのが

「国指定史跡 和賀江嶋(わかえのしま)」石碑。

鎌倉市材木座6丁目22−4の先。

この時は、幸い引き潮時であったため「和賀江嶋」が姿を現していた。

岬の突端から西方に200メートルほどにわたって巨石の石積みが見られ、往時の姿を偲ばせる。

かつては北側に数本の石柱があり、南風を避ける船を係留していたと。

1968年(昭和43年)10月14日 「和賀江嶋」として国の史跡に指定された。

この日も近くに漁船が停泊していた。

完成から約800年弱であるが、よくぞ津波、台風の荒波等に耐えて遺っているのである。

そして左手の岩場の上には石碑が。

残念ながら左の石段は閉鎖されていた。

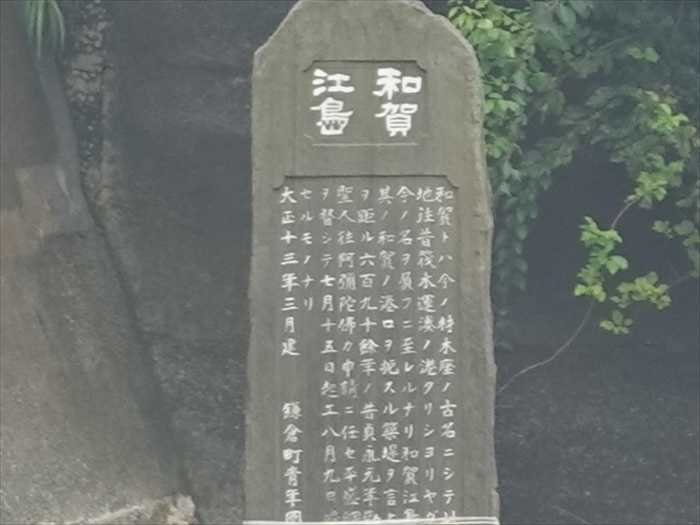

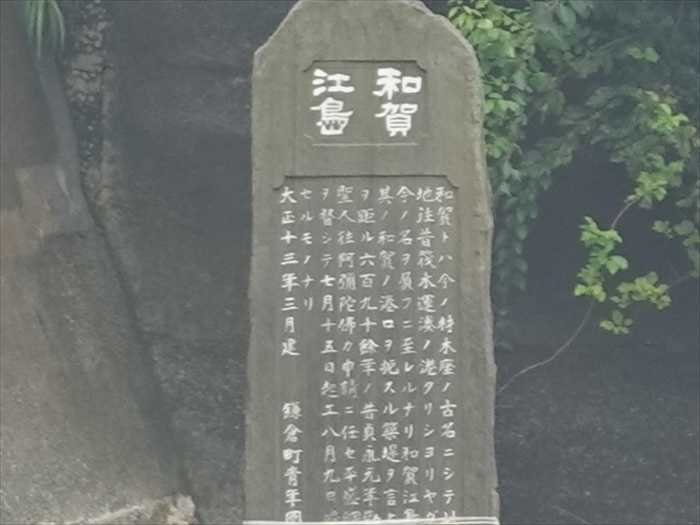

「和賀江㠀」碑。

「和賀江㠀」碑

「和賀トハ 今ノ材木座ノ古名ニシテ 此ノ地住昔筏木(ばつぼく:木材)運湊(集散)ノ港

タリシヨリ ヤガテ今ノ名ヲ負フニ至レルナリ 和賀江島ハ其ノ和賀ノ港口ヲ扼(やく:保持)スル

築堤ヲ言ヒ 今ヲ距(へだて)ル六百九十四年ノ昔 貞永元年(1232) 勧進(かんじん)聖人

往阿弥陀仏カ申請ニ任セ 平盛綱 之ヲ督(とく:督促)シテ七月十五日起工 八月九日

竣功セルモノナリ」

【和賀とは、現在の材木座の昔の名前であります。この場所は昔、木材の集散する港であった

防ぐために築いた堤をいいます。 今から約768年前の1232年の昔に、僧侶の往阿弥陀仏

(おうあみだぶつ)が、構築を申し出たのを、平盛綱(もりつな)が、この工事を援助し、7月15日に

起工し、8月9日に完成させる事ができたものです。】

国土交通省東京湾航路事務所作成の

「江戸時代、明和年間(1764~72)の和賀江島の復元想像図」。

「想像図は、北から回り込み入港するように構築されている。確かに北側に深いところはある。

もともと南西に開いている相模湾は、南風に弱く、理にかなった想像図であろう。

この日も島の北側に漁船が三杯停泊していた。

ここが船の進入路として適度の水深があるのだろう

左には白い灯台模型が。

そして前方の「小坪海岸トンネル」手前を右に入って進む。

眼下に先程の鎌倉青年會の「和賀江嶋碑」が確認できた。

「和賀江嶋」も眼下に。

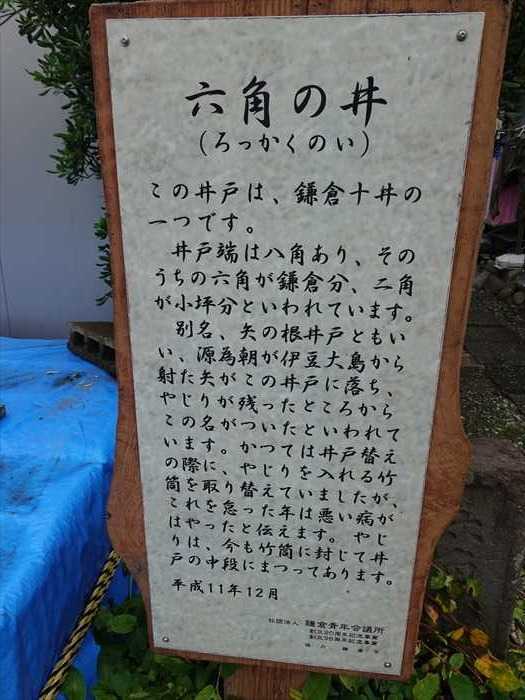

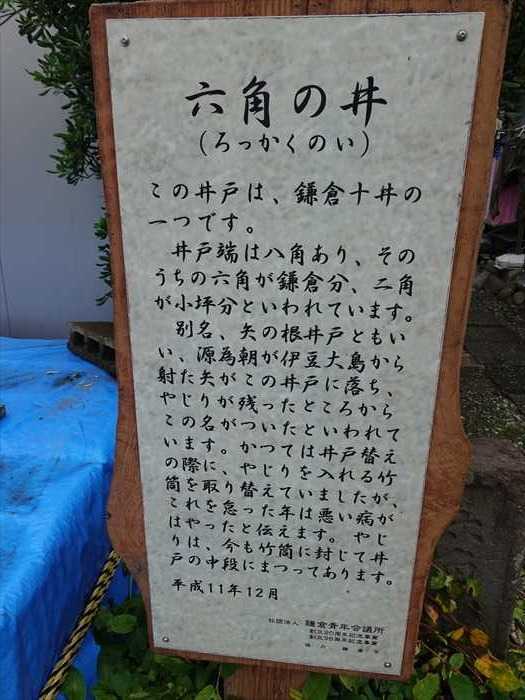

そして右手にあったのが「六角の井(ろっかくのい)」。

井戸は残念ながらブルーシートで覆われてしまっていた。

鎌倉市材木座6丁目23−9。

新旧の「六角の井」碑。

井戸端は八角あり、そのうちの六角が鎌倉分、二角が小坪分といわれています。

別名、矢の根井戸ともいい、源為朝が伊豆大島から射た矢がこの井戸に落ち、やじりが残った

取り替えていましたが、これを怠った年は悪い病がはやったと伝えます。

やじりは、今も竹筒に封じて井戸の中段にまつってあります。」

以前は木製の井戸小屋があったようだが朽ち果ててしまったのであろうか。

【http://www.izumi-loc.com/kamakura/wakaejima/index.html】より。

井戸を覗く。

【https://naemon.jp/kanagawa/rokkakunoi.php】より

そしてその先、小坪路には水運の神を祀るという石の祠・「白鬚社(しらひげしゃ)」があった。

ここは既に逗子市内であったようだ。

「小坪飯島白鬚神社の創建年代等は不詳ながら、新編相模国風土記稿が編纂された江戸時代

後期には、村民持(個人持)の社として記載されています。

昭和3年に発行された「逗子町誌」には、十数年前までは木々に囲まれた社叢だったと

記していることから、関東大震災による津波に呑まれてしまったのかもしれません。」と

ネット情報から。

逗子市小坪5丁目13。

内陣には黄金色の仏像が。

白髭神社は龍神様とされ、小坪の八大龍王祭では御神酒を捧げて海上安全と大漁を祈願する。

横には「海事遭難者一切精霊菩薩」と書かれた木札が立っていた。

そして前方に「逗子マリーナ フェニックス」が姿を現した。

1976年竣工の逗子マリーナリゾートマンション群。

「逗子マリーナ フェニックス」は材木座海岸を真正面に見渡せる場所にあり、

海側の部屋は、相模湾、江ノ島など海の眺望に優れていること間違いなしであるが

値段は??

再び「和賀江嶋」を見る。

ズームして。

稲村ヶ崎が見えたが、富士山の姿はこの日は残念ながら・・・。

この場所からはこんな絶景が見られるのだと。

【http://www.azami.sakura.ne.jp/miurahantou/fuji/fuji-point/a03.htm】より

そして山の中腹の見晴らしの良い場所にはガラスに覆われた白き建物が。

「シーサイドコート逗子望洋邸」。

2010年10月竣工のこれもリゾートマンション。

地上8階建て・総戸数66戸。逗子マリーナを見下ろす丘に建つ、白い豪華客船を

イメージした外観が特徴と。

この写真はS棟の地上4階。ネットには1億9,800万円の文字が。

フェニックスに囲まれた「逗子マリーナ フェニックス」を再び。

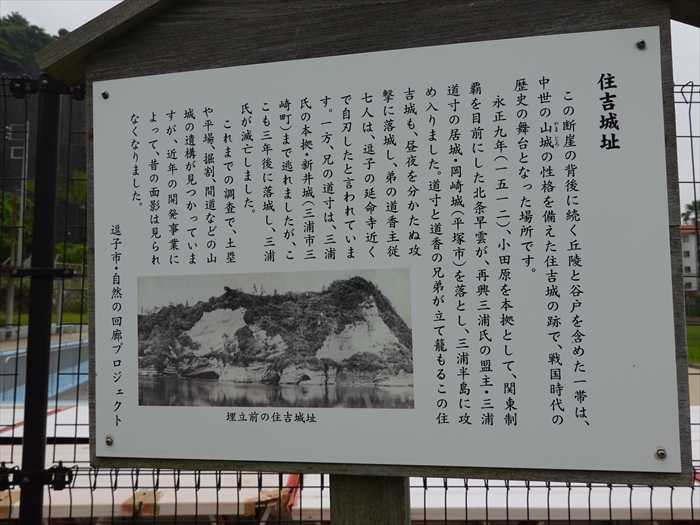

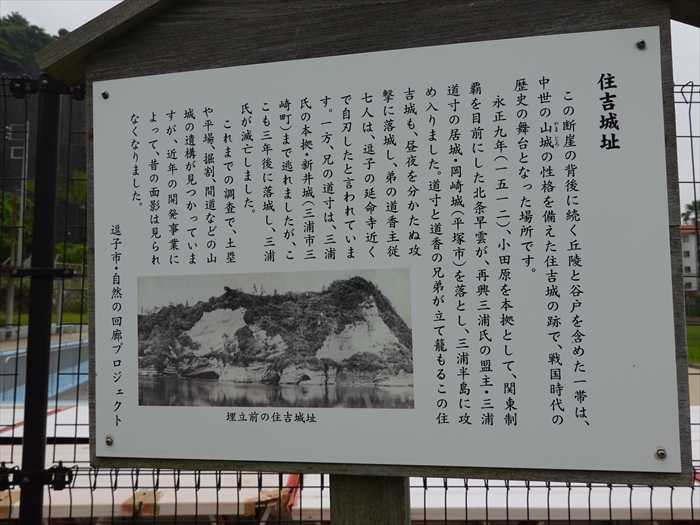

「住吉城址

この断崖の背後に続く丘陵と谷戸を含めた一帯は、中世の山城の性格を備えた住吉城の跡で、

戦国時代の歴史の舞台となった場所です。

永正9年(1512)、小田原を本拠として、関東制覇を目前にした北条早雲が、再興三浦氏の

盟主・三浦道寸の居城・岡崎城(平塚市)を落とし、三浦半島に攻め入りました。

道寸と道香の兄弟が立て籠もるこの住吉城も、昼夜を分かたぬ攻撃に落城し、弟の道香主従

七人は、逗子の延命寺近くで自刃したと言われています。一方、兄の道寸は、三浦氏の本拠・

新井城(三浦市三﨑町)まで逃れましたが、ここも三年後に落城し、三浦氏が滅亡しました。

これまでの調査で、土塁や平場、掘割、間道などの山城の遺構が見つかっていますが、近年の

開発事業によって、昔の面影は見られなくなりました。」

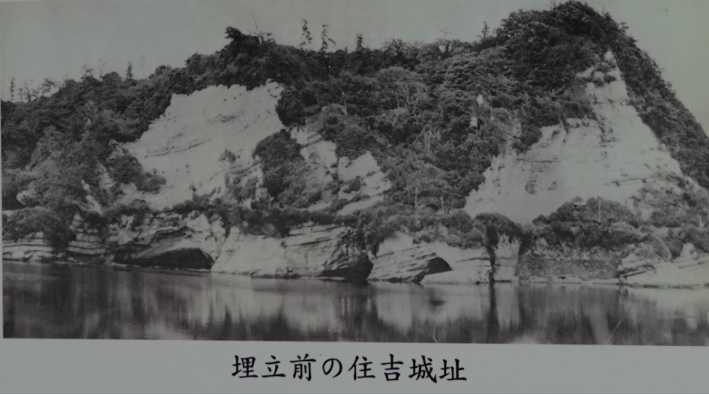

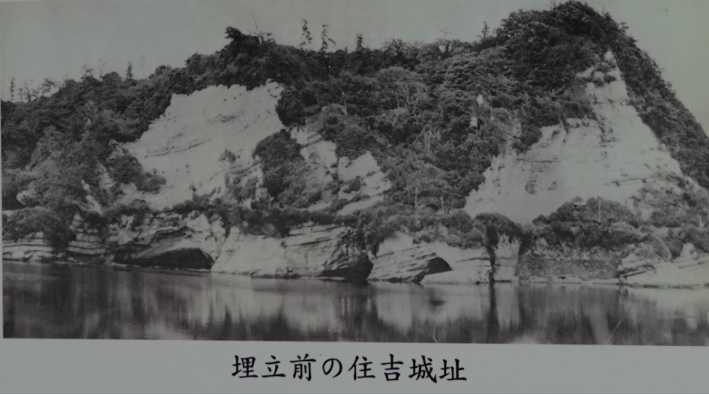

「埋立前の住吉城址」

逗子市小坪5。

「住吉城」のあった場所は、現在の「シーサイドコート逗子望洋邸」が建つ場所なのだ。

【https://kamakura8.blogspot.com/2013/08/blog-post_2.html】より

「住吉城址」案内板横から再び「住吉城址」を見上げる。

プールは逗子市の「小坪飯島公園」。

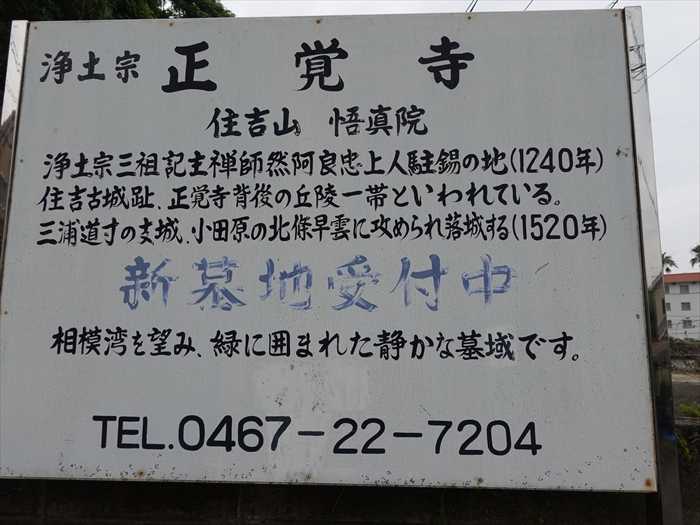

案内に従い「正覚寺」を訪ねることに。

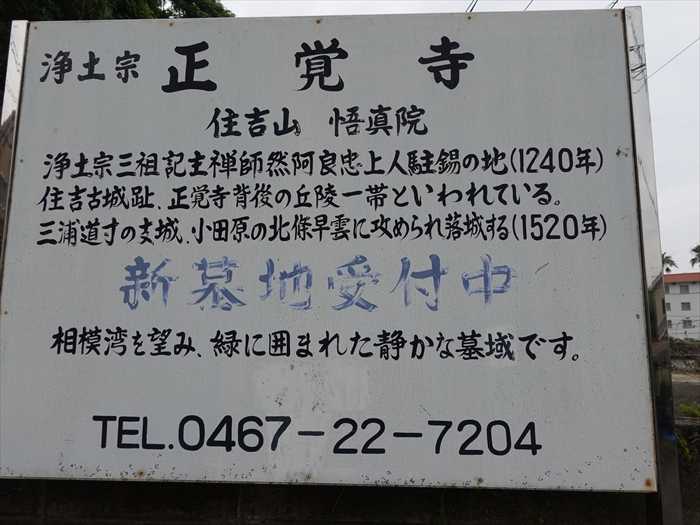

「浄土宗 正覚寺

住吉山 悟眞院

「正覚寺」への石段を上って行った。

石段横にあった石仏、五輪塔。

無縁仏となった中世の石塔群なのであろう。

永代供養墓か。

正面から。

「厭離穢土 (えんりえど) 欣求浄土(ごんぐじょうど)」の文字が。

徳川家康公が旗印に使っていた言葉。

「穢れた(けがれた)この世を厭い(いとい)離れたいと願い、心から欣んで(よろこんで)

平和な極楽浄土をこい願う」という意味。

「本堂」

山号寺号 住吉山悟眞院正覚寺

建立 天文十年(1541)

開山 然阿良忠

開基 -

寺の開山は鎌倉光明寺の開山浄土宗三祖良忠上人で、初めは良忠院悟真寺と号したようです。

「新編相模風土記」には、「記主禅師駐鍚の旧跡なり、師の閑居せし岩窮今に境内にあり、

其頃は悟真寺と云へり」と書かれています。寺伝によれば、良忠上人が仁治元(1240)年に

念仏布教のため鎌倉に入り、執権北条経時の帰依を受け住吉谷(現在の正覚寺所在地)を

拠点に念仏信仰を広めました。執権経時は良忠上人のために佐助谷に蓮華寺を建立し、のちに

材木座に移し、光明寺と改称したと伝えています。「光明寺開山御伝」には「葬送住吉瓶子

山麓茶毘所」とあり、この地は良忠上人を茶毘に付した所ともいわれています。また浄土宗

十夜始祖であり、大本山光明寺第九祖である観誉祐崇上人の五百年遠忌記念で光明寺から

発行された『観誉祐崇上人について』では、祐崇上人は神奈川県鎌倉井之島(正覚寺のある

地名である飯島)住吉谷に入り、岩窟に移住して、念仏を業としたとある。これから推測すると、

正覚寺の前身である悟真寺に良忠上人がまず居住し、その後、祐崇上人も住んでいた事に

なるとの記述がありました。

寺の背後の丘陵一帯は、三浦道寸(義同)の支城の住吉城であり、永正9(1512)年に

北条早雲に攻められて落城し、寺も兵火で焼失しました。その後、光明寺十八世眞蓮社

快譽上人がこの地は「是れ三祖上人の遺跡也」と述べ、天文10(1541)年3年に悟真寺を再建し、

開山を良忠上人として、寺号を正覚寺と改めました。本尊阿弥陀如来は十世報譽上人が尾張中納言

宗春の側室民部女の病気平癒の祈願を行い、そのお礼として民部女が自らの稔持仏を寄進された

ものです。享保20(1735)年に入仏供養を勤修しました。

境内には、良忠上人あるいは頼朝が数珠を掛けたと云われる「数珠掛松」がありました。

本堂裏には、良忠上人が籠居し、「伝通記」を書したといわれる洞窟(矢倉)「然阿洞」があり、

「伝通記」巻三に「悟真寺」の名が見えます。

三十一世正譽流暢代の昭和四十五年に本堂の屋根をスレートに葺替え、庫裡を改修しました。

三十二世清譽正暢代の平成十九年に墓地整備を行いました とネットより。

苔むした石仏。

墓地。

宝篋印塔も。

そして「正覚寺」を後にして、「逗子マリーナ フェニックス」を再び見る。

学生時代には何回と無くこの場所に友人達と来たのであったが。

そして帰路のバス停に向かって進む。

右手に断崖のコンクリート擁壁・格子状擁壁工を見る。

こちらは吹付工(コンクリート吹付工)であろうか。

その先には格子状擁壁工が再び。

折しもこの日の3日前の7月3日に静岡県熱海市で土石流が発生し多くの犠牲者が

出そうなのであった。

自ずと急ぎ足になっている私がいたのであった。

そして「飯島」バス停から京急バスにて鎌倉駅に向かう。

JR横須賀線、東海道線、小田急線を乗り継いで帰宅の途についたのであった。

この日の歩数は「22,570歩」であった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「材木座海岸」沿いのバス通りまで下り左折し、国道134号の下を潜ると右手にあったのが

「国指定史跡 和賀江嶋(わかえのしま)」石碑。

鎌倉市材木座6丁目22−4の先。

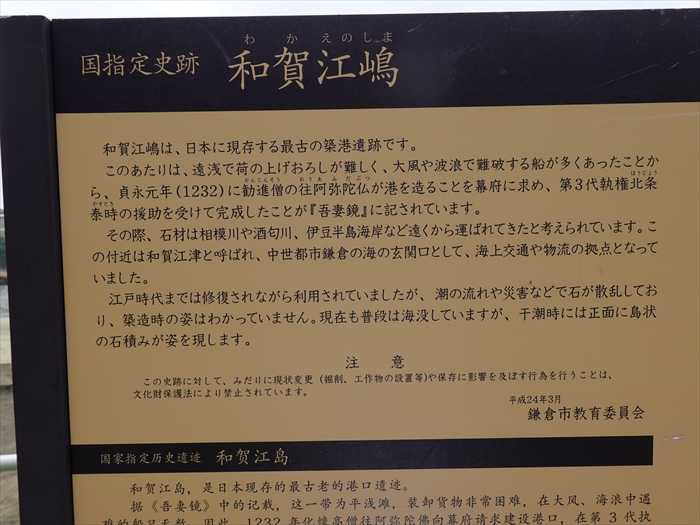

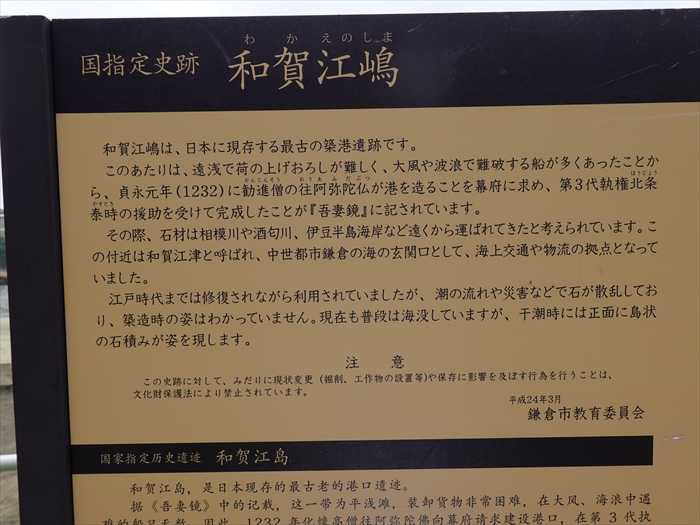

「国指定史跡 和賀江嶋

和賀江嶋は、日本に現存する最古の築港遺跡です。

和賀江嶋は、日本に現存する最古の築港遺跡です。

このあたリは、遠浅で荷の上げおろしが難しく、大風や波浪で難破する船が多くあったことから、

貞永元年(1232)に勧進僧の往阿弥陀仏が港を造ることを幕府に求め、第3代執権北条泰時の

援助を受けて完成したことが『吾妻鏡』に記されています。

貞永元年(1232)に勧進僧の往阿弥陀仏が港を造ることを幕府に求め、第3代執権北条泰時の

援助を受けて完成したことが『吾妻鏡』に記されています。

その際、石材は相模川や酒匂川、伊豆半島海岸など遠くから運ばれてきたと考えられています。

この付近は和賀江津と呼ばれ、中世都市鎌倉の海の玄関口として、海上交通や物流の拠点となって

いました。

江戸時代までは修復されながら利用されていましたが、潮の流れや災害などで石が散乱しており、

築造時の姿はわかっていません。現在も普段は海没していますが、干潮時には正面に島状の

石積みが姿を現します。」

築造時の姿はわかっていません。現在も普段は海没していますが、干潮時には正面に島状の

石積みが姿を現します。」

この時は、幸い引き潮時であったため「和賀江嶋」が姿を現していた。

岬の突端から西方に200メートルほどにわたって巨石の石積みが見られ、往時の姿を偲ばせる。

かつては北側に数本の石柱があり、南風を避ける船を係留していたと。

1968年(昭和43年)10月14日 「和賀江嶋」として国の史跡に指定された。

この日も近くに漁船が停泊していた。

完成から約800年弱であるが、よくぞ津波、台風の荒波等に耐えて遺っているのである。

そして左手の岩場の上には石碑が。

残念ながら左の石段は閉鎖されていた。

「和賀江㠀」碑。

「和賀江㠀」碑

「和賀トハ 今ノ材木座ノ古名ニシテ 此ノ地住昔筏木(ばつぼく:木材)運湊(集散)ノ港

タリシヨリ ヤガテ今ノ名ヲ負フニ至レルナリ 和賀江島ハ其ノ和賀ノ港口ヲ扼(やく:保持)スル

築堤ヲ言ヒ 今ヲ距(へだて)ル六百九十四年ノ昔 貞永元年(1232) 勧進(かんじん)聖人

往阿弥陀仏カ申請ニ任セ 平盛綱 之ヲ督(とく:督促)シテ七月十五日起工 八月九日

竣功セルモノナリ」

【和賀とは、現在の材木座の昔の名前であります。この場所は昔、木材の集散する港であった

防ぐために築いた堤をいいます。 今から約768年前の1232年の昔に、僧侶の往阿弥陀仏

(おうあみだぶつ)が、構築を申し出たのを、平盛綱(もりつな)が、この工事を援助し、7月15日に

起工し、8月9日に完成させる事ができたものです。】

国土交通省東京湾航路事務所作成の

「江戸時代、明和年間(1764~72)の和賀江島の復元想像図」。

「想像図は、北から回り込み入港するように構築されている。確かに北側に深いところはある。

もともと南西に開いている相模湾は、南風に弱く、理にかなった想像図であろう。

この日も島の北側に漁船が三杯停泊していた。

ここが船の進入路として適度の水深があるのだろう

左には白い灯台模型が。

そして前方の「小坪海岸トンネル」手前を右に入って進む。

眼下に先程の鎌倉青年會の「和賀江嶋碑」が確認できた。

「和賀江嶋」も眼下に。

そして右手にあったのが「六角の井(ろっかくのい)」。

井戸は残念ながらブルーシートで覆われてしまっていた。

鎌倉市材木座6丁目23−9。

新旧の「六角の井」碑。

井戸端は八角あり、そのうちの六角が鎌倉分、二角が小坪分といわれています。

別名、矢の根井戸ともいい、源為朝が伊豆大島から射た矢がこの井戸に落ち、やじりが残った

取り替えていましたが、これを怠った年は悪い病がはやったと伝えます。

やじりは、今も竹筒に封じて井戸の中段にまつってあります。」

以前は木製の井戸小屋があったようだが朽ち果ててしまったのであろうか。

【http://www.izumi-loc.com/kamakura/wakaejima/index.html】より。

井戸を覗く。

【https://naemon.jp/kanagawa/rokkakunoi.php】より

そしてその先、小坪路には水運の神を祀るという石の祠・「白鬚社(しらひげしゃ)」があった。

ここは既に逗子市内であったようだ。

「小坪飯島白鬚神社の創建年代等は不詳ながら、新編相模国風土記稿が編纂された江戸時代

後期には、村民持(個人持)の社として記載されています。

昭和3年に発行された「逗子町誌」には、十数年前までは木々に囲まれた社叢だったと

記していることから、関東大震災による津波に呑まれてしまったのかもしれません。」と

ネット情報から。

逗子市小坪5丁目13。

内陣には黄金色の仏像が。

白髭神社は龍神様とされ、小坪の八大龍王祭では御神酒を捧げて海上安全と大漁を祈願する。

横には「海事遭難者一切精霊菩薩」と書かれた木札が立っていた。

そして前方に「逗子マリーナ フェニックス」が姿を現した。

1976年竣工の逗子マリーナリゾートマンション群。

「逗子マリーナ フェニックス」は材木座海岸を真正面に見渡せる場所にあり、

海側の部屋は、相模湾、江ノ島など海の眺望に優れていること間違いなしであるが

値段は??

再び「和賀江嶋」を見る。

ズームして。

稲村ヶ崎が見えたが、富士山の姿はこの日は残念ながら・・・。

この場所からはこんな絶景が見られるのだと。

【http://www.azami.sakura.ne.jp/miurahantou/fuji/fuji-point/a03.htm】より

そして山の中腹の見晴らしの良い場所にはガラスに覆われた白き建物が。

「シーサイドコート逗子望洋邸」。

2010年10月竣工のこれもリゾートマンション。

地上8階建て・総戸数66戸。逗子マリーナを見下ろす丘に建つ、白い豪華客船を

イメージした外観が特徴と。

この写真はS棟の地上4階。ネットには1億9,800万円の文字が。

フェニックスに囲まれた「逗子マリーナ フェニックス」を再び。

「住吉城址

この断崖の背後に続く丘陵と谷戸を含めた一帯は、中世の山城の性格を備えた住吉城の跡で、

戦国時代の歴史の舞台となった場所です。

永正9年(1512)、小田原を本拠として、関東制覇を目前にした北条早雲が、再興三浦氏の

盟主・三浦道寸の居城・岡崎城(平塚市)を落とし、三浦半島に攻め入りました。

道寸と道香の兄弟が立て籠もるこの住吉城も、昼夜を分かたぬ攻撃に落城し、弟の道香主従

七人は、逗子の延命寺近くで自刃したと言われています。一方、兄の道寸は、三浦氏の本拠・

新井城(三浦市三﨑町)まで逃れましたが、ここも三年後に落城し、三浦氏が滅亡しました。

これまでの調査で、土塁や平場、掘割、間道などの山城の遺構が見つかっていますが、近年の

開発事業によって、昔の面影は見られなくなりました。」

「埋立前の住吉城址」

逗子市小坪5。

「住吉城」のあった場所は、現在の「シーサイドコート逗子望洋邸」が建つ場所なのだ。

【https://kamakura8.blogspot.com/2013/08/blog-post_2.html】より

「住吉城址」案内板横から再び「住吉城址」を見上げる。

プールは逗子市の「小坪飯島公園」。

案内に従い「正覚寺」を訪ねることに。

「浄土宗 正覚寺

住吉山 悟眞院

浄土宗三祖記主禅師然阿良忠上人駐錫の地(1240年)

住吉古城趾、正覚寺背後の丘陵一帯といわれている。

三浦道寸の支城、小田原の北條早雲に攻められ落城する(1520年)」。

「正覚寺」への石段を上って行った。

石段横にあった石仏、五輪塔。

無縁仏となった中世の石塔群なのであろう。

永代供養墓か。

正面から。

「厭離穢土 (えんりえど) 欣求浄土(ごんぐじょうど)」の文字が。

徳川家康公が旗印に使っていた言葉。

「穢れた(けがれた)この世を厭い(いとい)離れたいと願い、心から欣んで(よろこんで)

平和な極楽浄土をこい願う」という意味。

「本堂」

山号寺号 住吉山悟眞院正覚寺

建立 天文十年(1541)

開山 然阿良忠

開基 -

寺の開山は鎌倉光明寺の開山浄土宗三祖良忠上人で、初めは良忠院悟真寺と号したようです。

「新編相模風土記」には、「記主禅師駐鍚の旧跡なり、師の閑居せし岩窮今に境内にあり、

其頃は悟真寺と云へり」と書かれています。寺伝によれば、良忠上人が仁治元(1240)年に

念仏布教のため鎌倉に入り、執権北条経時の帰依を受け住吉谷(現在の正覚寺所在地)を

拠点に念仏信仰を広めました。執権経時は良忠上人のために佐助谷に蓮華寺を建立し、のちに

材木座に移し、光明寺と改称したと伝えています。「光明寺開山御伝」には「葬送住吉瓶子

山麓茶毘所」とあり、この地は良忠上人を茶毘に付した所ともいわれています。また浄土宗

十夜始祖であり、大本山光明寺第九祖である観誉祐崇上人の五百年遠忌記念で光明寺から

発行された『観誉祐崇上人について』では、祐崇上人は神奈川県鎌倉井之島(正覚寺のある

地名である飯島)住吉谷に入り、岩窟に移住して、念仏を業としたとある。これから推測すると、

正覚寺の前身である悟真寺に良忠上人がまず居住し、その後、祐崇上人も住んでいた事に

なるとの記述がありました。

寺の背後の丘陵一帯は、三浦道寸(義同)の支城の住吉城であり、永正9(1512)年に

北条早雲に攻められて落城し、寺も兵火で焼失しました。その後、光明寺十八世眞蓮社

快譽上人がこの地は「是れ三祖上人の遺跡也」と述べ、天文10(1541)年3年に悟真寺を再建し、

開山を良忠上人として、寺号を正覚寺と改めました。本尊阿弥陀如来は十世報譽上人が尾張中納言

宗春の側室民部女の病気平癒の祈願を行い、そのお礼として民部女が自らの稔持仏を寄進された

ものです。享保20(1735)年に入仏供養を勤修しました。

境内には、良忠上人あるいは頼朝が数珠を掛けたと云われる「数珠掛松」がありました。

本堂裏には、良忠上人が籠居し、「伝通記」を書したといわれる洞窟(矢倉)「然阿洞」があり、

「伝通記」巻三に「悟真寺」の名が見えます。

三十一世正譽流暢代の昭和四十五年に本堂の屋根をスレートに葺替え、庫裡を改修しました。

三十二世清譽正暢代の平成十九年に墓地整備を行いました とネットより。

苔むした石仏。

墓地。

宝篋印塔も。

そして「正覚寺」を後にして、「逗子マリーナ フェニックス」を再び見る。

学生時代には何回と無くこの場所に友人達と来たのであったが。

そして帰路のバス停に向かって進む。

右手に断崖のコンクリート擁壁・格子状擁壁工を見る。

こちらは吹付工(コンクリート吹付工)であろうか。

その先には格子状擁壁工が再び。

折しもこの日の3日前の7月3日に静岡県熱海市で土石流が発生し多くの犠牲者が

出そうなのであった。

自ずと急ぎ足になっている私がいたのであった。

そして「飯島」バス停から京急バスにて鎌倉駅に向かう。

JR横須賀線、東海道線、小田急線を乗り継いで帰宅の途についたのであった。

この日の歩数は「22,570歩」であった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.