PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

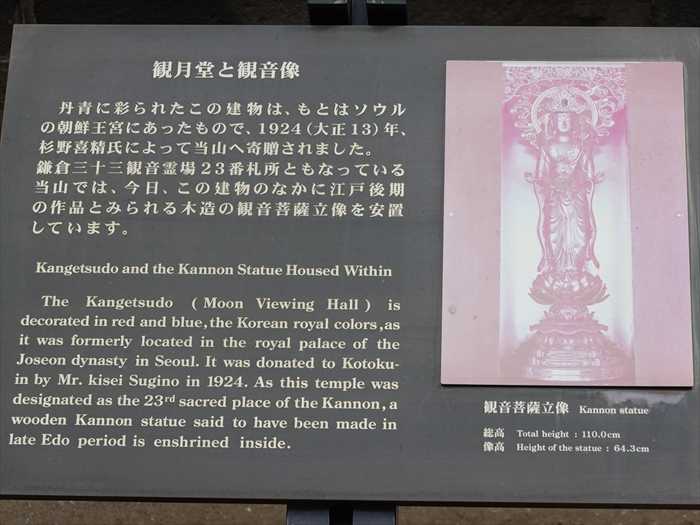

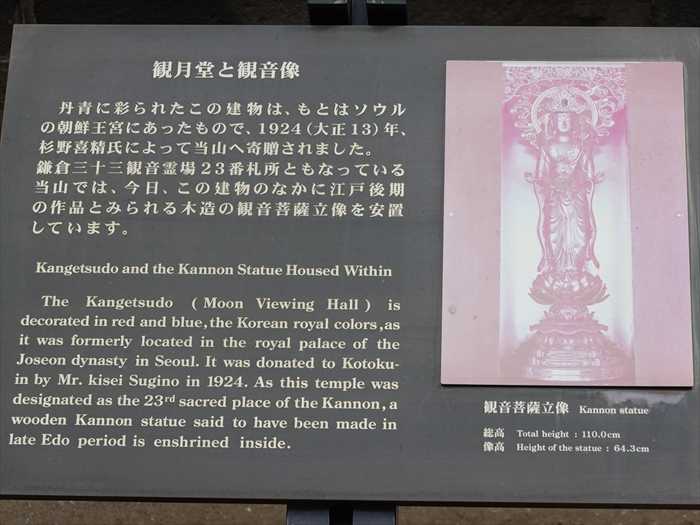

そして、次に鎌倉大佛の裏に向かうと、左奥にあったのが「観月堂」。

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

そして、次に鎌倉大佛の裏に向かうと、左奥にあったのが「観月堂」。

その名の通り月を眺めるための建物で、おそらくは今よりも広々とした場所に、優雅に建ってい

たのであろう。

しかし、ある時、借金の担保として朝鮮拓殖銀行に受け渡されてしまったと。

その後、朝鮮拓殖銀行の経営危機に際して山一合資会社(廃業した山一證券)が融資を行った際に、

銀行から山一合資会社に提供され、日本に渡ったと。

銀行から山一合資会社に提供され、日本に渡ったと。

日本に来てからは、東京都にあった旧山一證券の創業者杉野喜情氏の私邸にあったが、1924年

(大正十三年)、同氏によって高徳院に寄贈されたのだと。

「観月堂と観音像

与謝野晶子歌碑は見にくいので、その説明であろう。

右手は、与謝野晶子の実筆なのであろうか?

裏にあった小さな石仏。

近寄って。

これも石灯籠であろうか。

内部には仏様?の姿が。

そしてトイレでタオルを濡らして頭を冷やす。

「浄土宗 開宗八百五十年」ポスター。

スイカと生花を再び。

この日の「梅雨明け」の空を背景に。

お顔を再び。穏やかな慈悲に溢れて。

螺髪(頭の丸)の数は656個あるといわれています。

螺髪は髪を丸めて作るので、656個も丸めるにはたくさんの髪が必要。

大仏様が実在したら相当髪の長いお方ということになると ネットから。

螺髪が左回りであることが解ったのであった。

正面から再び。

「露座の大佛」。

大仏殿は建武二年(1335)と志安二年(1369)の台風で倒壊。

更に明応四年(1495)の大津波で押し流され、以来、現在の様な露座の大仏となって

しまったのだと。

そして大仏様の前から境内・入口方面を望む。

「梵字 武皇■源頼朝大禅定門尊儀」碑。

【裏】大仏造立發願主右大将源頼朝御法師正治元未年正月十三日死去御壽五十二

紅葉も美しいのであろう。

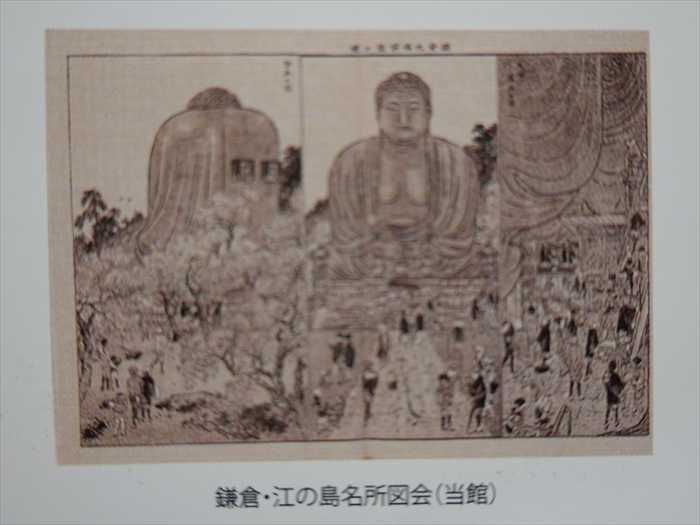

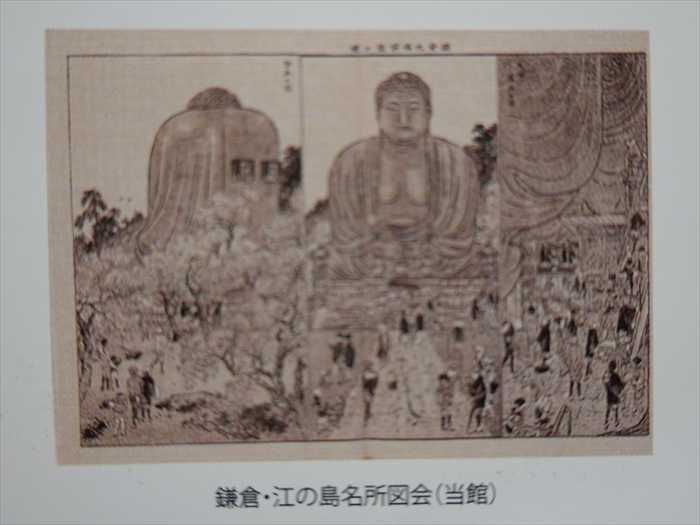

「鎌倉・江の島名所図会」。

大佛の腕の上で記念撮影する外国人の姿の写真.

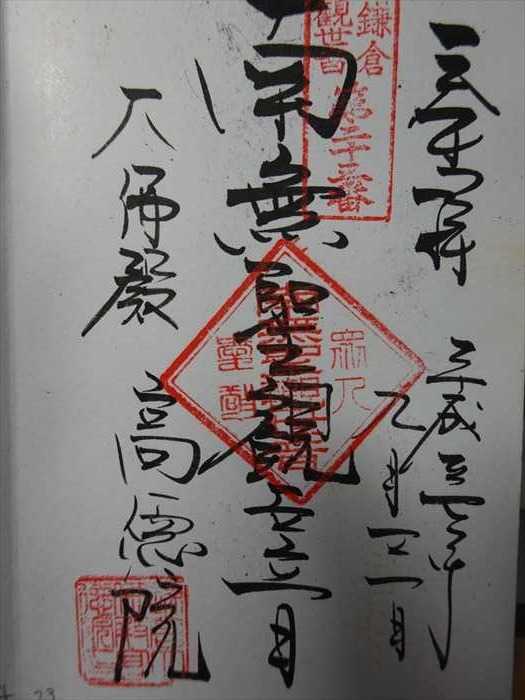

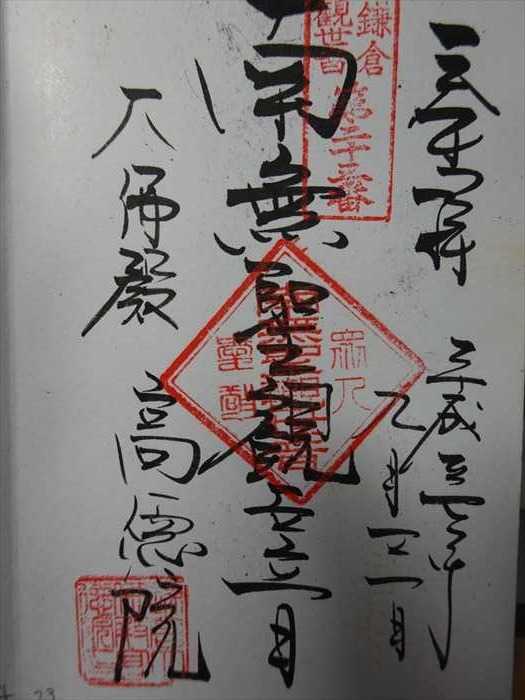

以前頂いた「鎌倉観世音 第二十三番 高徳院 聖観音」の「御朱印」です。

そして「鎌倉大仏・高徳院」を後にして、バスで鎌倉駅に向かったのであった。

バス停前には「鎌倉病院」が。

明治32年(1899年) 当時の内務省医務局長、中浜東一郎との共同経営で現在地に鎌倉病院を

開設し、日本橋病院の分院として多くの結核患者を収容したのだと。

鎌倉市長谷3丁目1番8号。

「鎌倉大仏・高徳院」を初めは独り占めしての見学であった。

そしてこのブログを書きながら「鎌倉大仏」について多くを学んだのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「観月堂と観音像

丹青に彩られたこの建物は、もとはソウルの朝鮮王宮にあったもので、1924 (大正13 )年、

杉野喜精氏によって当山へ寄贈されました。

鎌倉三十三覬音霊場2 3番札所ともなっている当山では、今日、この建物のなかに江戸後期

の作品とみられる木造の観音薩立像を安置しています。」

多くの「大仏殿礎石」が地面に置かれていた。

「大仏殿に使われた礎石

多くの「大仏殿礎石」が地面に置かれていた。

「大仏殿に使われた礎石

高徳院の境内には、大仏殿礎石59個が残されています。礎石は不整形な円盤型の根府川産の

安山岩製を加工したものです。大仏殿の礎石は、建久3年(1192)に建立された永福寺の礎石

とは異なり、礎石の表面は平坦になるようにきれいに加工されています。この加工技術は、

安山岩製を加工したものです。大仏殿の礎石は、建久3年(1192)に建立された永福寺の礎石

とは異なり、礎石の表面は平坦になるようにきれいに加工されています。この加工技術は、

東大寺大仏殿造営のために招聘された中国人の石工による石材加工技術とされ、鎌倉大仏を

鋳造する鋳物師の技術と同様に、石材加工にも中国の技術が持ち込まれていました。」

「大仏殿礎石配置推定図」。

現在も大半は発掘された位置に置かれていると、朝の清掃を行っていた係の方から。

「湘南工科大学によって再現されたCGの大仏殿」。

歌碑であろうか。これは判読できず。

「大佛道 」碑。

【裏】大正十五年十月重建 鎌倉大佛殿 轉法輪行念

「國寶鎌倉大佛殿道 」

【裏】

明治四十年四月建之 大佛殿別當轉法輪行(念)

勲七等功七級轉法輪戒(門)

【右】

鎌倉の大ぶつ三丁余 鎌倉権五郎社左ヱ二丁

長谷の観音二丁余 星月夜乃井左ヱ三丁

【左】

梵字

鎌倉乃大ぶつ三丁余 鎌倉権五郎社左ヱ二丁

長谷の観音二丁余 星月夜の井左ヱ三丁

見事な石灯籠。

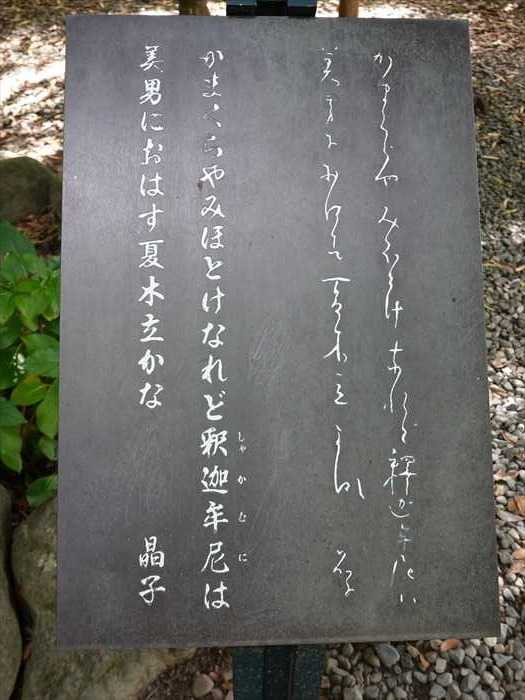

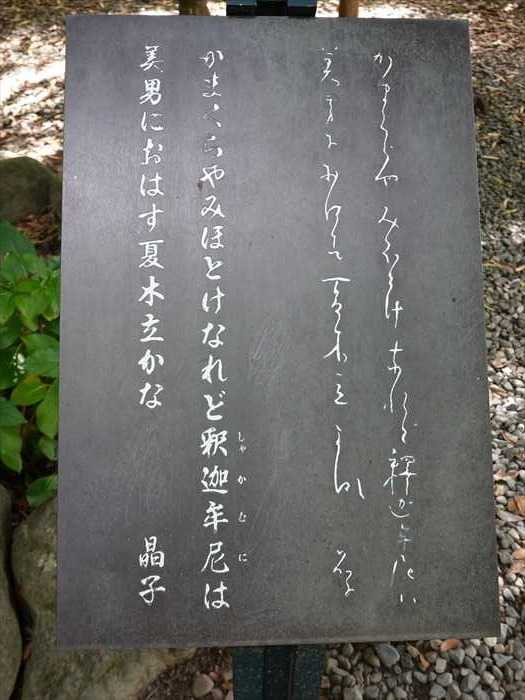

「与謝野晶子 歌碑」

「かまくらやみほとけなれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな 晶子」

【左】

鎌倉大佛造立七百年記念奉讃 昭和二十七年四月 味の素株式會社

鎌倉大仏は実は「釈迦牟尼」ではなく「阿弥陀如来」。

そして「美男」も作者・ 与謝野晶子 の間違いであるとネットから。

「大仏殿礎石配置推定図」。

現在も大半は発掘された位置に置かれていると、朝の清掃を行っていた係の方から。

「湘南工科大学によって再現されたCGの大仏殿」。

歌碑であろうか。これは判読できず。

「大佛道 」碑。

【裏】大正十五年十月重建 鎌倉大佛殿 轉法輪行念

「國寶鎌倉大佛殿道 」

【裏】

明治四十年四月建之 大佛殿別當轉法輪行(念)

勲七等功七級轉法輪戒(門)

【右】

鎌倉の大ぶつ三丁余 鎌倉権五郎社左ヱ二丁

長谷の観音二丁余 星月夜乃井左ヱ三丁

【左】

梵字

鎌倉乃大ぶつ三丁余 鎌倉権五郎社左ヱ二丁

長谷の観音二丁余 星月夜の井左ヱ三丁

見事な石灯籠。

「与謝野晶子 歌碑」

「かまくらやみほとけなれど釈迦牟尼は美男におはす夏木立かな 晶子」

【左】

鎌倉大佛造立七百年記念奉讃 昭和二十七年四月 味の素株式會社

鎌倉大仏は実は「釈迦牟尼」ではなく「阿弥陀如来」。

そして「美男」も作者・ 与謝野晶子 の間違いであるとネットから。

与謝野晶子歌碑は見にくいので、その説明であろう。

右手は、与謝野晶子の実筆なのであろうか?

裏にあった小さな石仏。

近寄って。

これも石灯籠であろうか。

内部には仏様?の姿が。

そしてトイレでタオルを濡らして頭を冷やす。

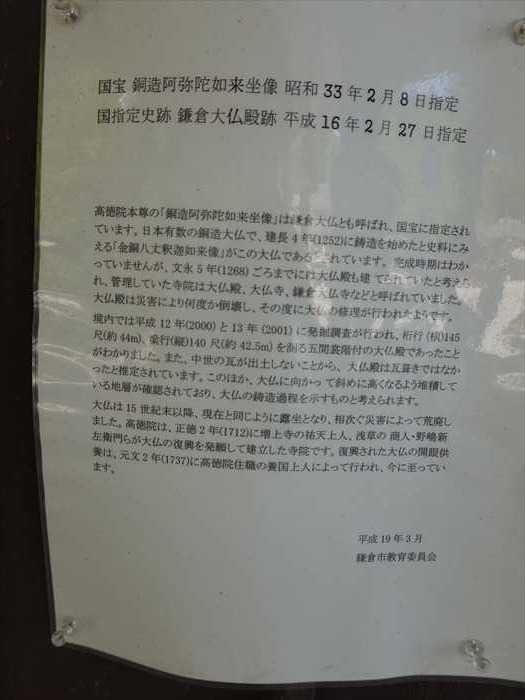

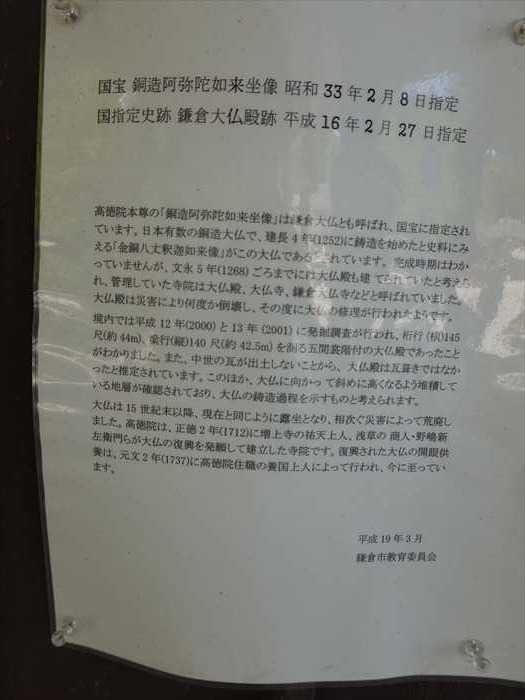

「国宝 銅造阿弥陀如来坐像 昭和33年2月8日指定

国指定史跡 鎌倉大仏殿跡 平成16年2月27日指定

高徳院本尊の「銅造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252)に鋳造を始めたと史料にみえる

「金銅八丈釈迦如来像」がこの大仏であるとされています。完成時期はわかっていませんが、

文永5年(1268)ごろまでには大仏殿も建てられていたと考えられ、管理していた寺院は大仏殿、

大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252)に鋳造を始めたと史料にみえる

「金銅八丈釈迦如来像」がこの大仏であるとされています。完成時期はわかっていませんが、

文永5年(1268)ごろまでには大仏殿も建てられていたと考えられ、管理していた寺院は大仏殿、

大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。

境内では平成12年(2000)と13年(2001)に発掘調査が行われ、桁行(横) 145尺(約44m)、

梁行(縦) 140尺(約42.5m )を測る五間裳階付の大仏殿であったことがわかりました。

また、中世の瓦が出土しないことから、大仏殿は瓦葺きではなかったと推定されています。

このほか、大仏に向かって斜めに高くなるよう堆積している地層が確認されており、

大仏の鋳造過程を示すものと考えられます。

梁行(縦) 140尺(約42.5m )を測る五間裳階付の大仏殿であったことがわかりました。

また、中世の瓦が出土しないことから、大仏殿は瓦葺きではなかったと推定されています。

このほか、大仏に向かって斜めに高くなるよう堆積している地層が確認されており、

大仏の鋳造過程を示すものと考えられます。

大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。

高徳院は、正徳2年(1712)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を

発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、元文2年(1737 )に高徳院住職の

養国上人によって行われ、今に至っています。」

高徳院は、正徳2年(1712)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を

発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、元文2年(1737 )に高徳院住職の

養国上人によって行われ、今に至っています。」

「浄土宗 開宗八百五十年」ポスター。

スイカと生花を再び。

この日の「梅雨明け」の空を背景に。

お顔を再び。穏やかな慈悲に溢れて。

螺髪(頭の丸)の数は656個あるといわれています。

螺髪は髪を丸めて作るので、656個も丸めるにはたくさんの髪が必要。

大仏様が実在したら相当髪の長いお方ということになると ネットから。

螺髪が左回りであることが解ったのであった。

正面から再び。

「露座の大佛」。

大仏殿は建武二年(1335)と志安二年(1369)の台風で倒壊。

更に明応四年(1495)の大津波で押し流され、以来、現在の様な露座の大仏となって

しまったのだと。

そして大仏様の前から境内・入口方面を望む。

「梵字 武皇■源頼朝大禅定門尊儀」碑。

【裏】大仏造立發願主右大将源頼朝御法師正治元未年正月十三日死去御壽五十二

紅葉も美しいのであろう。

「鎌倉・江の島名所図会」。

大佛の腕の上で記念撮影する外国人の姿の写真.

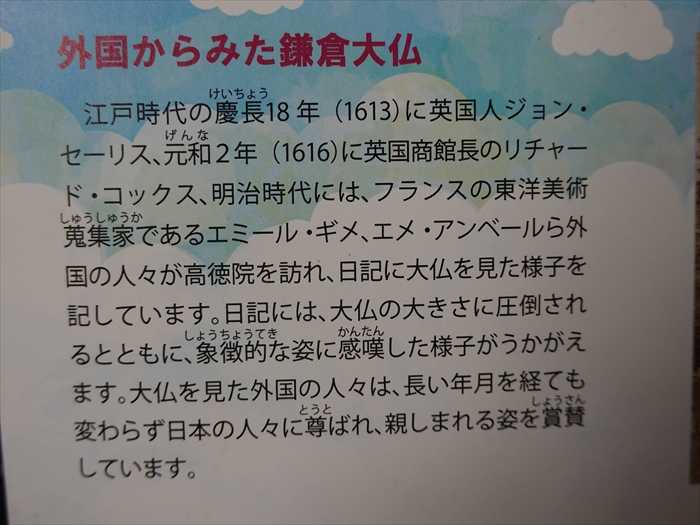

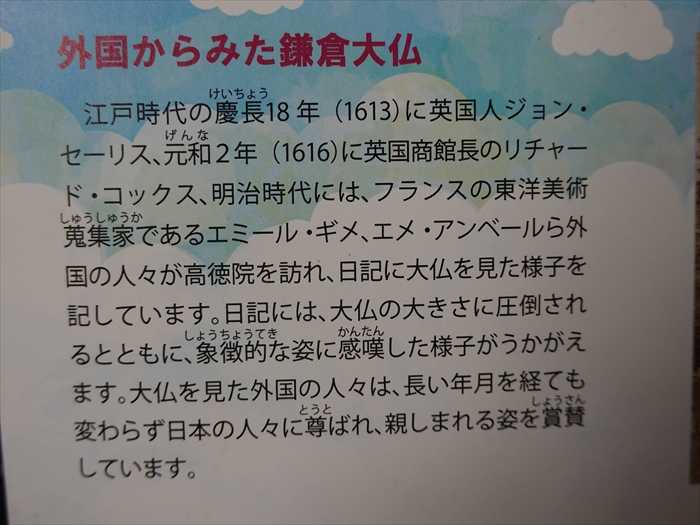

「外国からみた鎌倉大仏

江戸時代の慶長18年( 1613 )に英国人ジョン・セーリス、元和2年( 1616 )に英国商館長の

リチャード・コックス、明治時代には、フランスの東洋美術蒐集家であるエミール・ギメ、

エメ・アンべールら外国の人々が高徳院を訪れ、日記に大仏を見た様子を記しています。

日記には、大仏の大きさに圧倒されるとともに、象徴的な姿に感嘆した様子がうかがえます。

大仏を見た外国の人々は、長い年月を経ても変わらず日本の人々に尊ばれ、親しまれる姿を

称賛しています。」と「 鎌倉歴史文化交流館 」👈リンク にて頂いたパンフレットから。

リチャード・コックス、明治時代には、フランスの東洋美術蒐集家であるエミール・ギメ、

エメ・アンべールら外国の人々が高徳院を訪れ、日記に大仏を見た様子を記しています。

日記には、大仏の大きさに圧倒されるとともに、象徴的な姿に感嘆した様子がうかがえます。

大仏を見た外国の人々は、長い年月を経ても変わらず日本の人々に尊ばれ、親しまれる姿を

称賛しています。」と「 鎌倉歴史文化交流館 」👈リンク にて頂いたパンフレットから。

以前頂いた「鎌倉観世音 第二十三番 高徳院 聖観音」の「御朱印」です。

そして「鎌倉大仏・高徳院」を後にして、バスで鎌倉駅に向かったのであった。

バス停前には「鎌倉病院」が。

明治32年(1899年) 当時の内務省医務局長、中浜東一郎との共同経営で現在地に鎌倉病院を

開設し、日本橋病院の分院として多くの結核患者を収容したのだと。

鎌倉市長谷3丁目1番8号。

「鎌倉大仏・高徳院」を初めは独り占めしての見学であった。

そしてこのブログを書きながら「鎌倉大仏」について多くを学んだのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.