PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

岡山県立森林公園(3)… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山県立森林公園(3)…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「土浦城阯」近くの「中城通り」の散策を続ける。

通行スペースの確保や美しい都市景観、防災などを目的に、電線類を地中化する無電柱化が

行われていたのであった。

左手にあったのが「矢口家住宅」。

土浦では、天保12年(1841)9月12日の大火後、町屋が土蔵造に変わっていったが、

残存するその代表的な建物。

水戸街道に面した土蔵造で、店蔵・袖蔵・元蔵と称する3蔵より構成されている。

いずれも2階建で、店蔵は店と居室からなり、袖蔵と接続しており、元蔵は離れている。

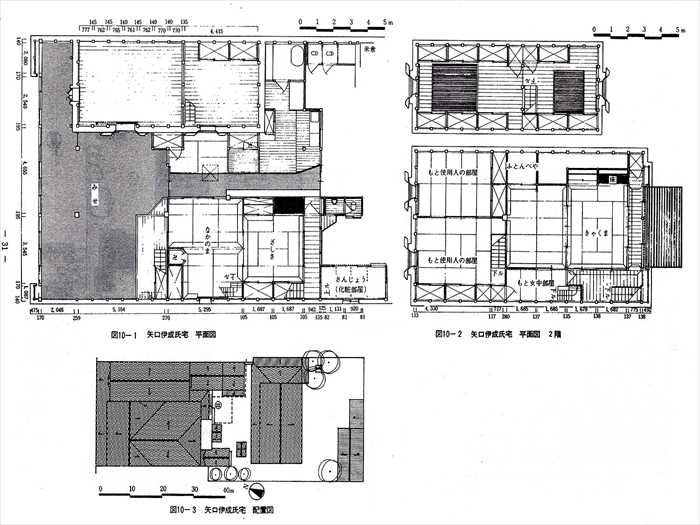

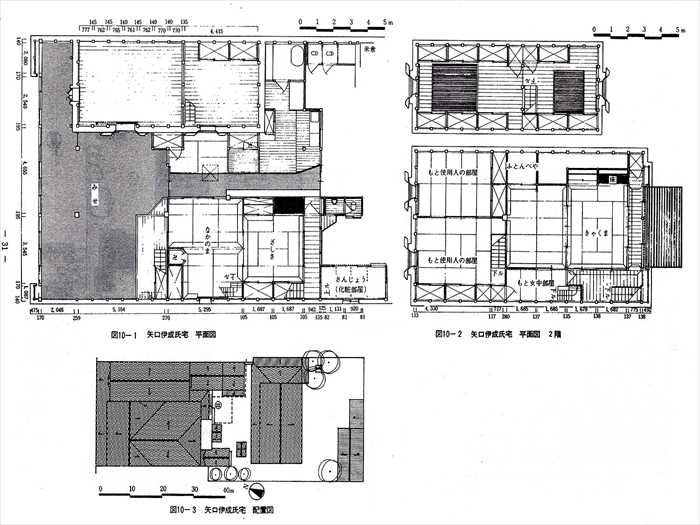

「 平面配置図

正面から。

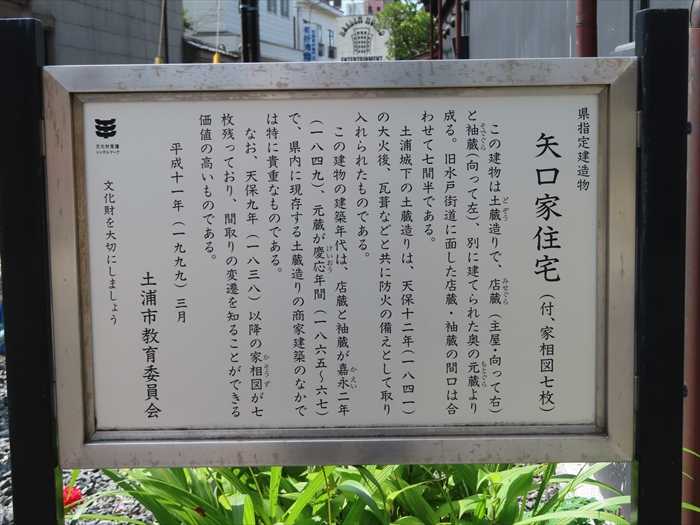

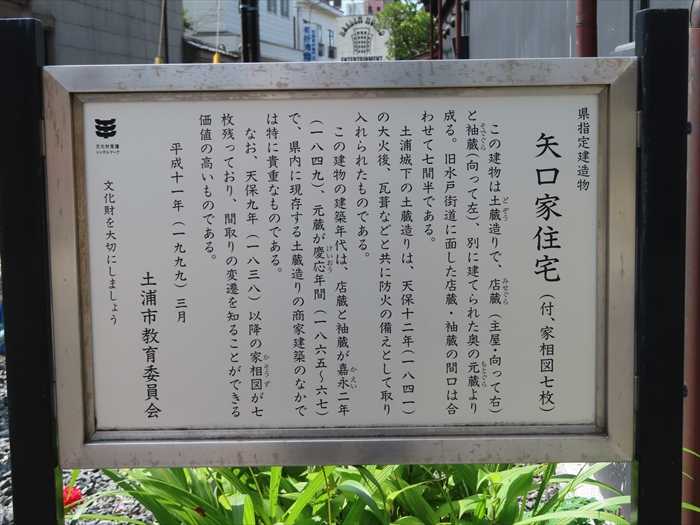

「県指定構造物 矢口家住宅

この建物は土蔵造りで、店蔵(主屋・向かって右)と袖蔵(向かって左)、別に建てられた

奥の元蔵より成る。旧水戸街道に面した店蔵・袖蔵の開口は合わせて7間半である。

土浦城下の土蔵造りは、天保12年(1841)の大火後、瓦葺きなどと共に防火の備えとして

取り入れられたものである。

この建物の建築年代は、店蔵と袖蔵が嘉永2年(1849)、元蔵が慶応年間(1865~67)で、

県内に現存する土蔵造りの商家建築のなかでは特に貴重なものである。

なお、天保9年(1838)以降の家相図が7枚残っており、間取りの変遷を知ることができる

価値の高いものである。」

矢口家住宅の二階袖蔵。

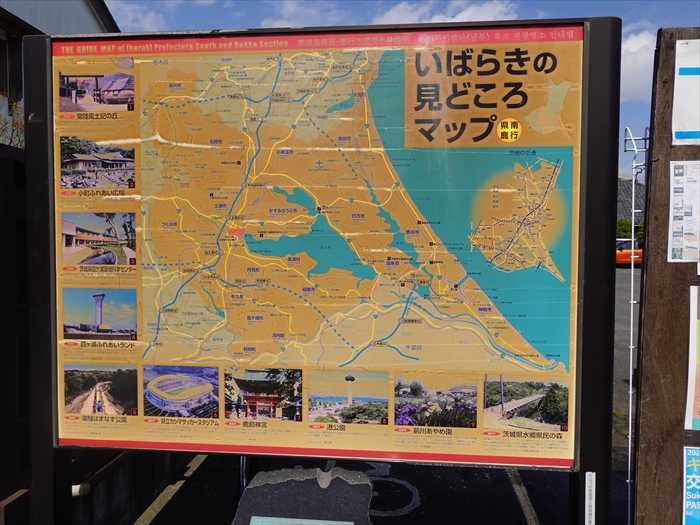

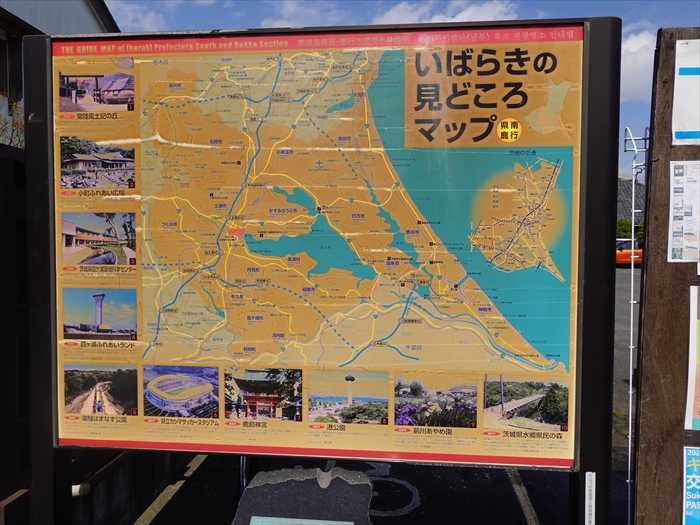

「いばらきの見どころマップ」。

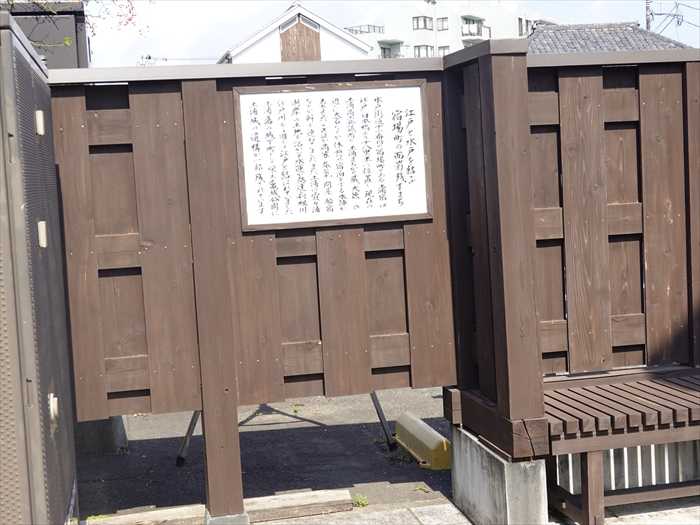

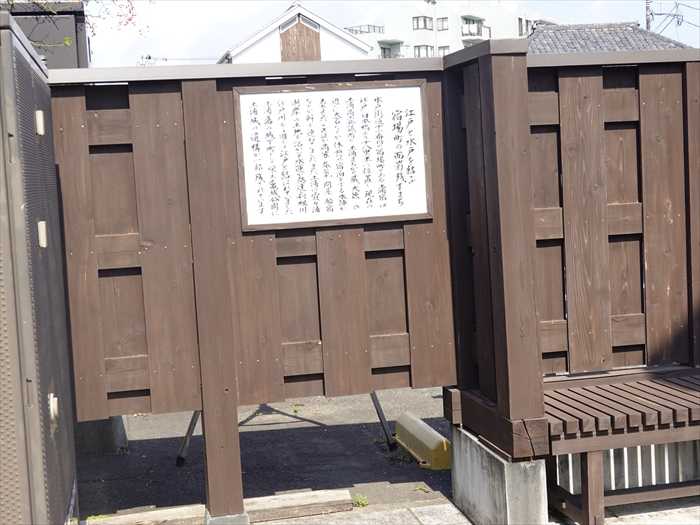

休憩場所の如き場所の板塀には。

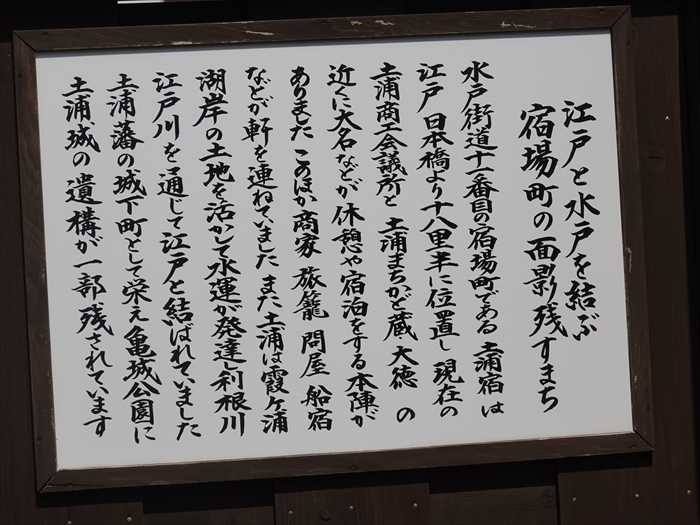

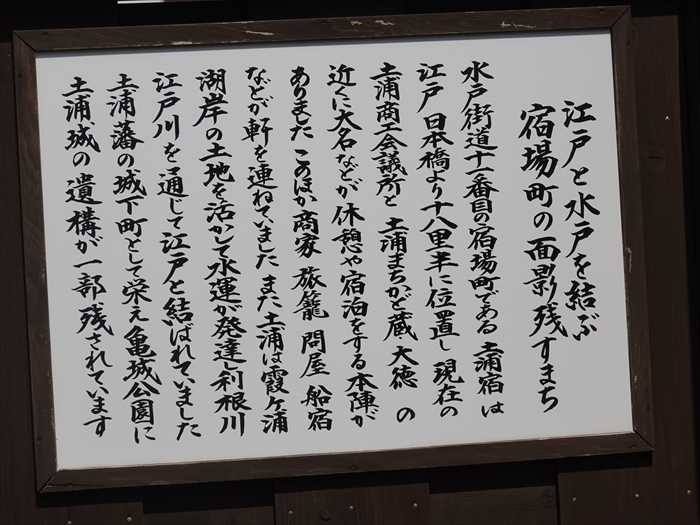

「江戸と水戸を結ぶ宿場町の面影残すまち

水戸街道十一番目の宿場町でもある土浦宿は江戸日本橋より十八里半に位置し現在の

ありました。このほか商家 旅籠 問屋 船宿などが軒を連ねていました。

また土浦は霞ヶ浦湖岸の土地を活かして水運が発達し利根川 江戸川を通じて江戸と

結ばれていました。

土浦藩の城下町として栄え亀城公園に土浦城の遺構が一部残されています」

「矢口家住宅」と向かい合うように「尾張屋」。

家具や仏具の店。

「世界遺産 屋久杉 千年余の木の肌に手を触れてみてください」。

「生蕎麦 吾妻庵総本店」

2階の看板も歴史を感じさせるのであった。夜になると灯りが灯るのであろうか。

その先に「佐野安」は漆器、陶器の店。

その先を左手に折れ進むと直ぐにあったのが「中城天満宮」。

「土浦市歴史の小径」碑。

「中城天満宮

「中城天満宮」を正面から。

石鳥居の扁額は「中城天満宮」。

「社殿」

土浦市中央1丁目5。

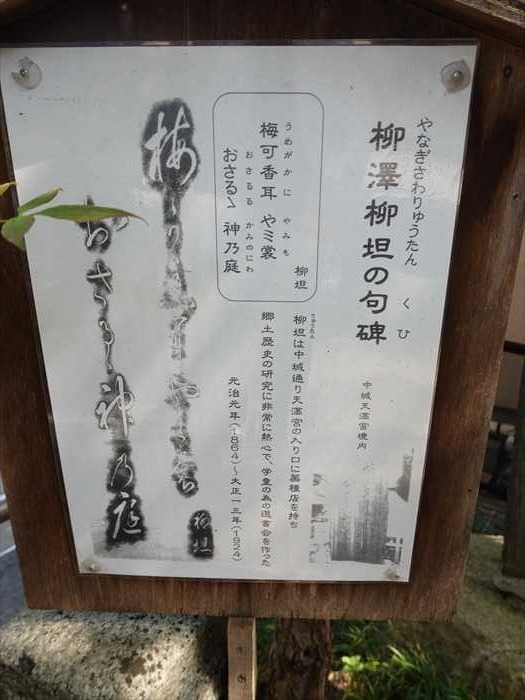

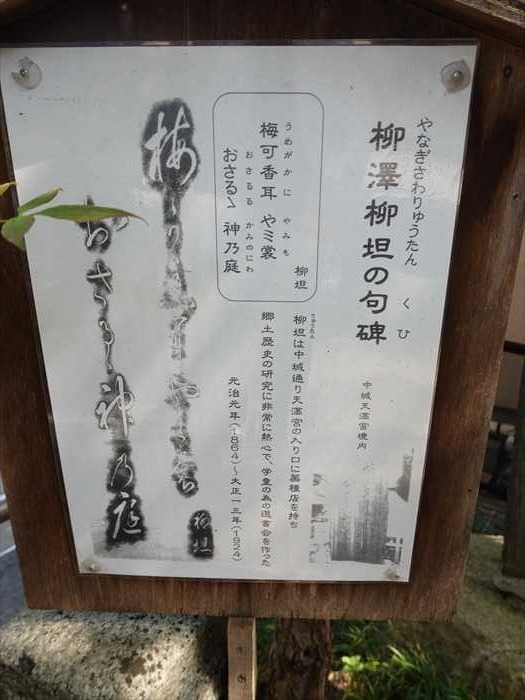

「柳沢柳坦の句碑」

「柳沢柳坦(りゅうたん)の句碑

梅可香耳(うめがかに) やミ裳(やみも) おさるゝ(おさるる) 神乃庭(かみのにわ)

柳坦は中城通り天満宮の入り口に薬種店を持ち郷土歴史の研究に非常に熱心で、学童の為の

選書会を作った。元治元年(1864)~大正一三年(1924)

「獅子山」と奥に小さな「境内社」。稲荷社であろうか。

「天神社(天満宮)と駒市」案内柱。

社殿の扁額も「天満宮」。

内陣。

絵馬は御祭神:菅原道真公。

御神牛(ごしんぎゅう)の姿も。

そして「中城通り」に戻って進むと左手に「山口薬局」。

山口薬局中城店は2021年01月01日に開局した調剤薬局 と。

土浦市中央1-7-11。

看板「山口薬局」も老舗そのもの。

「御菓子司 ときわ木」。

そしてこの先を右に折れて進む。

「しるこ」とあるが店の名前であろうか。

「(有)三光写真館」。

「土浦城大手門跡」の「土浦小学校」の正門?

近づいて。

「市指定史跡 大手門の跡」碑と「土浦市歴史の小径」碑。

「土浦市歴史の小径」碑。

「大手門の跡

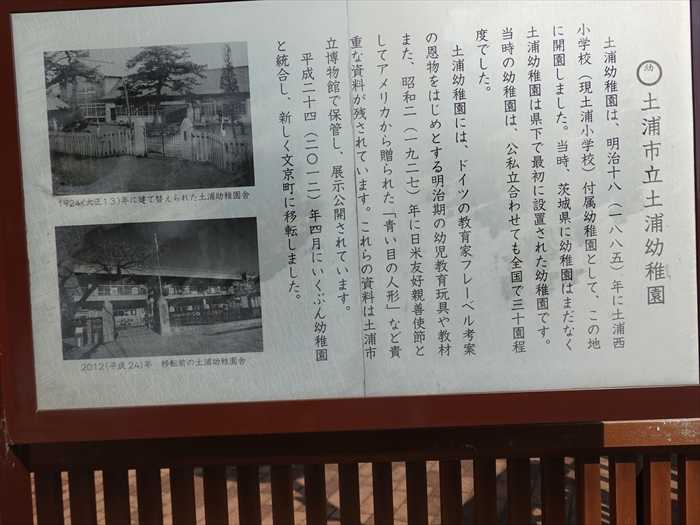

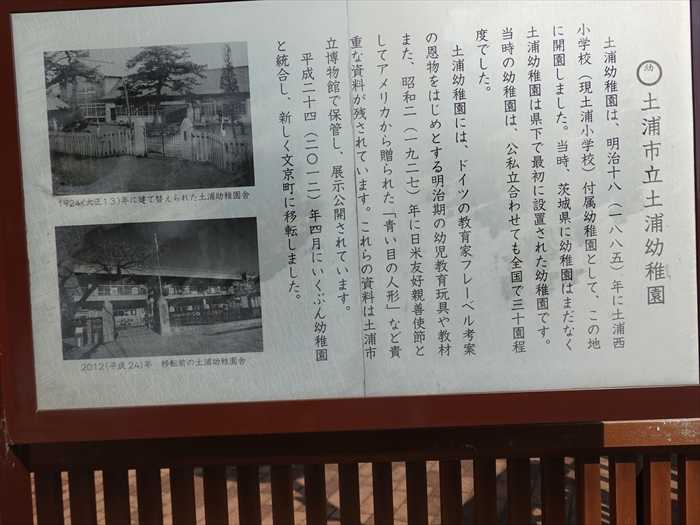

「土浦市立土浦幼稚園

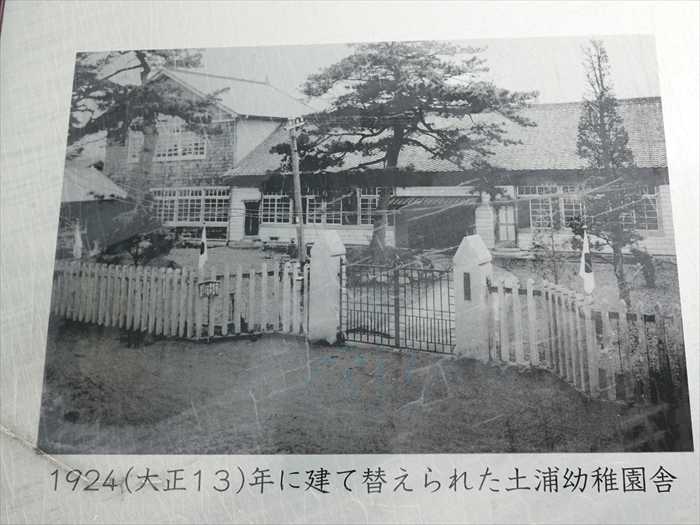

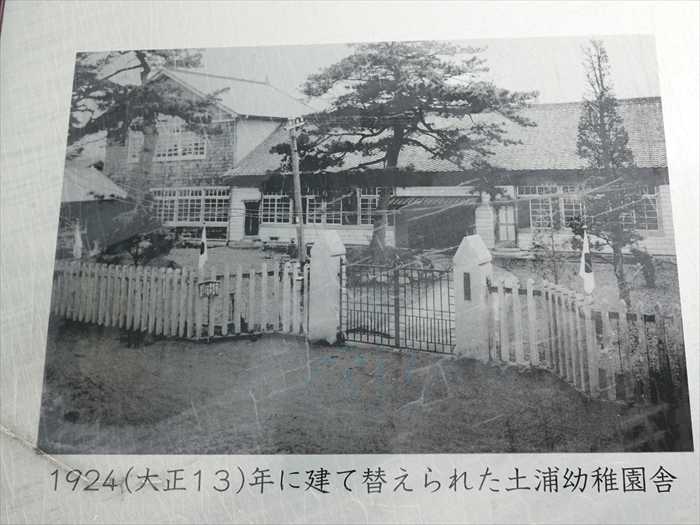

1924(大正13)年に建て替えられた土浦幼稚園舎。

ここが「土浦小学校」の現在の正門なのであろうか。

城門の如き姿であった。

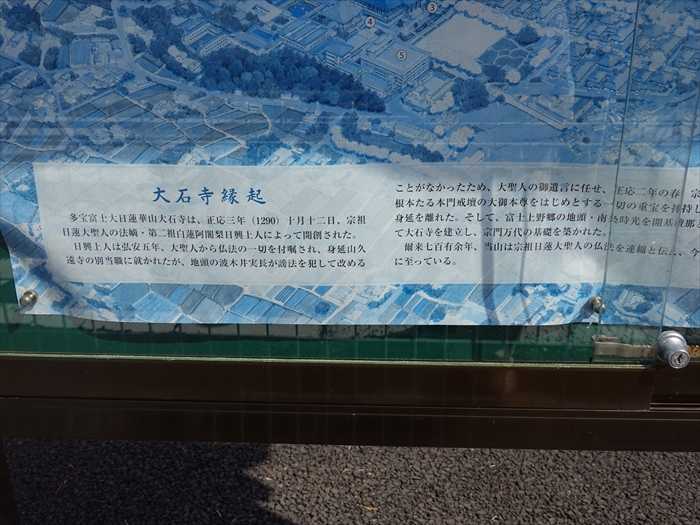

前方に見えて来たのが「日蓮正宗 本妙寺」。

「亀城山 本妙寺」は日蓮正宗の寺院。

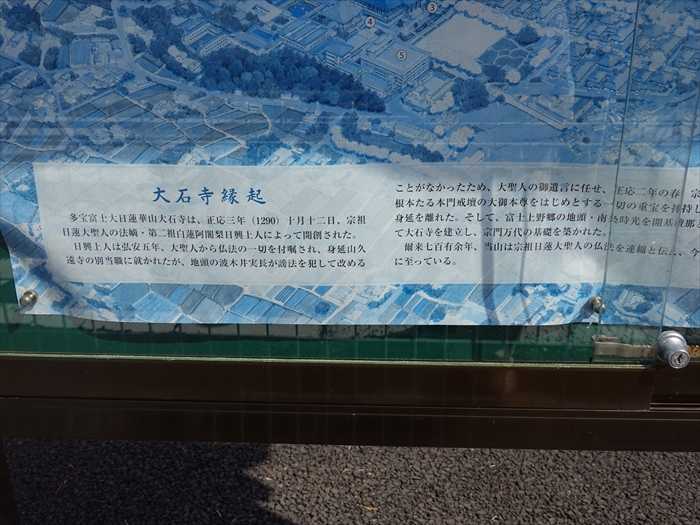

総本山大石寺の末寺であると。

亀城山 本妙寺は、大正2年(1913)年4月27日に、日応上人御隠尊猊下(第五十六世)の

大導師のもと、入仏式が奉修された「日蓮正宗第二十九号教会所」の発足からはじまります。

以来百余年、総本山大石寺の末寺として御開基・日応上人をはじめ奉り、三代にわたる

歴代住職を迎え、日蓮大聖人の仏法を正しく受けつぎ、今日に至っています。

なかんずく昭和25年7月5日、第六十四世日昇上人より、「本妙寺」との寺号を賜りました。

扁額は「亀城山」。

「日蓮正宗(にちれんしょうしゅう) 本妙寺」。

日蓮正宗は静岡県富士宮市の大石寺(たいせきじ)を総本山とし、日蓮の高弟で

本迹(ほんじゃく)勝劣の説を唱える日興を派祖とする日蓮宗の一派。

大石寺はもと興門派の名刹で、明治以後,他の興門派の諸寺院とともに独立したが、1900年

大石寺のみ分立して日蓮宗富士派と称し、13年さらに現在の宗名に改めた。

創価学会はこの宗派の護持団体であったが、80年以降対立が表面化し、宗門側が学会に

破門を通告した。創価学会を含む日蓮正宗系教団では日蓮宗を「身延派」と呼び、距離を

置いている とネットから。

そして対面にあったのが「土浦市立土浦小学校」。

「土浦市立土浦小学校」は元大関・高安関の母校であるようだ。

2017年名古屋場所で大関に昇進したが大関在位は15場所で陥落。2021年9月場所では東小結。

2020年7月、演歌歌手の杜このみと結婚、2021年2月17日、第1子となる長女が誕生 と。

歩道には観光案内用のタイル製のマップ案内が。

「本妙寺」の白壁に沿って「土浦城 二ノ丸跡」に向かって進む。

「土浦城」の堀に架かる太鼓橋を渡る。

「土浦城」の内堀。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

通行スペースの確保や美しい都市景観、防災などを目的に、電線類を地中化する無電柱化が

行われていたのであった。

左手にあったのが「矢口家住宅」。

土浦では、天保12年(1841)9月12日の大火後、町屋が土蔵造に変わっていったが、

残存するその代表的な建物。

水戸街道に面した土蔵造で、店蔵・袖蔵・元蔵と称する3蔵より構成されている。

いずれも2階建で、店蔵は店と居室からなり、袖蔵と接続しており、元蔵は離れている。

「 平面配置図

正面から。

「県指定構造物 矢口家住宅

この建物は土蔵造りで、店蔵(主屋・向かって右)と袖蔵(向かって左)、別に建てられた

奥の元蔵より成る。旧水戸街道に面した店蔵・袖蔵の開口は合わせて7間半である。

土浦城下の土蔵造りは、天保12年(1841)の大火後、瓦葺きなどと共に防火の備えとして

取り入れられたものである。

この建物の建築年代は、店蔵と袖蔵が嘉永2年(1849)、元蔵が慶応年間(1865~67)で、

県内に現存する土蔵造りの商家建築のなかでは特に貴重なものである。

なお、天保9年(1838)以降の家相図が7枚残っており、間取りの変遷を知ることができる

価値の高いものである。」

矢口家住宅の二階袖蔵。

「いばらきの見どころマップ」。

休憩場所の如き場所の板塀には。

「江戸と水戸を結ぶ宿場町の面影残すまち

水戸街道十一番目の宿場町でもある土浦宿は江戸日本橋より十八里半に位置し現在の

ありました。このほか商家 旅籠 問屋 船宿などが軒を連ねていました。

また土浦は霞ヶ浦湖岸の土地を活かして水運が発達し利根川 江戸川を通じて江戸と

結ばれていました。

土浦藩の城下町として栄え亀城公園に土浦城の遺構が一部残されています」

「矢口家住宅」と向かい合うように「尾張屋」。

家具や仏具の店。

「世界遺産 屋久杉 千年余の木の肌に手を触れてみてください」。

「生蕎麦 吾妻庵総本店」

2階の看板も歴史を感じさせるのであった。夜になると灯りが灯るのであろうか。

その先に「佐野安」は漆器、陶器の店。

その先を左手に折れ進むと直ぐにあったのが「中城天満宮」。

「土浦市歴史の小径」碑。

「中城天満宮

祭神は菅原道真。天神社、天神宮、天満宮などと呼ばれている。

この天満宮は、通称中城の天神さまとしてよく知られている。

伝説では、源頼義・義家が前九年の役のとき境内で軍馬を閲したと伝えられている。

江戸時代には、中城の駒市が境内に立ち3月11日から15日まで開かれ、多い時で700頭も馬が

集まったといわれている。

集まったといわれている。

4月25日の例祭に開催される書道展は有名であり、現在もなおつづいている。」

「中城天満宮」を正面から。

石鳥居の扁額は「中城天満宮」。

「社殿」

土浦市中央1丁目5。

「柳沢柳坦の句碑」

「柳沢柳坦(りゅうたん)の句碑

梅可香耳(うめがかに) やミ裳(やみも) おさるゝ(おさるる) 神乃庭(かみのにわ)

柳坦は中城通り天満宮の入り口に薬種店を持ち郷土歴史の研究に非常に熱心で、学童の為の

選書会を作った。元治元年(1864)~大正一三年(1924)

「獅子山」と奥に小さな「境内社」。稲荷社であろうか。

「天神社(天満宮)と駒市」案内柱。

創建年代不詳ですが、源義家が奥州征伐の軍馬を閲した伝説があります。

江戸時代には三月に駒市(馬市)がたち、沢山の人馬が集まりました。

祭神は菅原道真で、書道・学問の信仰を集めています」

江戸時代には三月に駒市(馬市)がたち、沢山の人馬が集まりました。

祭神は菅原道真で、書道・学問の信仰を集めています」

社殿の扁額も「天満宮」。

内陣。

絵馬は御祭神:菅原道真公。

御神牛(ごしんぎゅう)の姿も。

そして「中城通り」に戻って進むと左手に「山口薬局」。

山口薬局中城店は2021年01月01日に開局した調剤薬局 と。

土浦市中央1-7-11。

看板「山口薬局」も老舗そのもの。

「御菓子司 ときわ木」。

そしてこの先を右に折れて進む。

「しるこ」とあるが店の名前であろうか。

「(有)三光写真館」。

「土浦城大手門跡」の「土浦小学校」の正門?

近づいて。

「市指定史跡 大手門の跡」碑と「土浦市歴史の小径」碑。

「土浦市歴史の小径」碑。

「大手門の跡

この付近には、土浦城の正門(表門)である大手門があった。

それは、ニ門を備えた内枡形であり、外側が単層の門、内側がニ層の櫓門であった。

それは、ニ門を備えた内枡形であり、外側が単層の門、内側がニ層の櫓門であった。

記録によれば、元和8年(1622 )に建てられ、明治6年(1873)に取り壊されたとされる。」

「土浦市立土浦幼稚園

土浦幼稚園は、明治十八(一八八五)年に土浦西小学校(現土浦小学校)付属幼稚園として、

この地に開園しました。当時、茨城県に幼稚園はまだなく土浦幼稚園は県下で最初に設置された

幼稚園です。当時の幼稚園は、公私立合わせても全国で三十園程度でした。

この地に開園しました。当時、茨城県に幼稚園はまだなく土浦幼稚園は県下で最初に設置された

幼稚園です。当時の幼稚園は、公私立合わせても全国で三十園程度でした。

土浦幼稚園には、ドイツの教育家フレーベル考案の恩物をはじめとする明治期の幼児教育玩具や

教材また、昭和ニ(一九ニ七)年に日米友好親善使節としてアメリカから贈られた「青い目の人形」

など貴重な資料が残されています。これらの資料は土浦市立博物館て保管し、展示公開されて

います。

教材また、昭和ニ(一九ニ七)年に日米友好親善使節としてアメリカから贈られた「青い目の人形」

など貴重な資料が残されています。これらの資料は土浦市立博物館て保管し、展示公開されて

います。

平成二十四年(ニ〇一ニ)年四月にいくぶん幼稚園と統合し、新しく文京町に移転しました。」

1924(大正13)年に建て替えられた土浦幼稚園舎。

ここが「土浦小学校」の現在の正門なのであろうか。

城門の如き姿であった。

前方に見えて来たのが「日蓮正宗 本妙寺」。

「亀城山 本妙寺」は日蓮正宗の寺院。

総本山大石寺の末寺であると。

亀城山 本妙寺は、大正2年(1913)年4月27日に、日応上人御隠尊猊下(第五十六世)の

大導師のもと、入仏式が奉修された「日蓮正宗第二十九号教会所」の発足からはじまります。

以来百余年、総本山大石寺の末寺として御開基・日応上人をはじめ奉り、三代にわたる

歴代住職を迎え、日蓮大聖人の仏法を正しく受けつぎ、今日に至っています。

なかんずく昭和25年7月5日、第六十四世日昇上人より、「本妙寺」との寺号を賜りました。

扁額は「亀城山」。

「日蓮正宗(にちれんしょうしゅう) 本妙寺」。

日蓮正宗は静岡県富士宮市の大石寺(たいせきじ)を総本山とし、日蓮の高弟で

本迹(ほんじゃく)勝劣の説を唱える日興を派祖とする日蓮宗の一派。

大石寺はもと興門派の名刹で、明治以後,他の興門派の諸寺院とともに独立したが、1900年

大石寺のみ分立して日蓮宗富士派と称し、13年さらに現在の宗名に改めた。

創価学会はこの宗派の護持団体であったが、80年以降対立が表面化し、宗門側が学会に

破門を通告した。創価学会を含む日蓮正宗系教団では日蓮宗を「身延派」と呼び、距離を

置いている とネットから。

そして対面にあったのが「土浦市立土浦小学校」。

「土浦市立土浦小学校」は元大関・高安関の母校であるようだ。

2017年名古屋場所で大関に昇進したが大関在位は15場所で陥落。2021年9月場所では東小結。

2020年7月、演歌歌手の杜このみと結婚、2021年2月17日、第1子となる長女が誕生 と。

歩道には観光案内用のタイル製のマップ案内が。

「本妙寺」の白壁に沿って「土浦城 二ノ丸跡」に向かって進む。

「土浦城」の堀に架かる太鼓橋を渡る。

「土浦城」の内堀。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.