PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

岡山県立森林公園(3)… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山県立森林公園(3)…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

土浦城跡の散策を続ける。

「土浦城は小田氏配下の菅谷氏の居城として知られています。1590年(天正18年)、豊臣秀吉の

小田原征伐の際に菅谷範政は北条氏と結んだため、佐竹氏や徳川家康の軍勢に攻められ、

主君小田氏とともに滅亡しました。徳川家康の関東移封後は、土浦を次男で結城氏に養子入り

した結城秀康に与えられ、秀康が北ノ庄に移ると、藤井松平家の松平信一が入りました。

信一とその子の信吉が、現在の城のおよその形を作ったと考えられています。

その後、西尾氏、朽木氏、土屋氏と城主が入れ替わりましたが、1687年(貞享4年)に土屋政直が

入封して以降は土屋氏が11代、約200年間世襲して明治維新を迎えました。城址は亀城公園および

土浦市立博物館として整備され、太鼓櫓門と霞門が現存しています。

すべての建造物が破損しましたが、元通り修復され、現在は一般公開されています。

東櫓内部を博物館の入館券(入館料105円)で見学できます。」と。

内堀に架かる橋を渡るとその先の二の丸跡は広場になっていた。

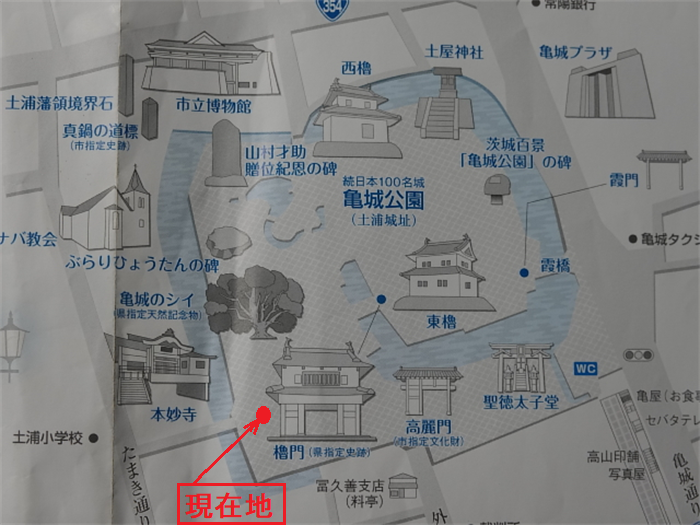

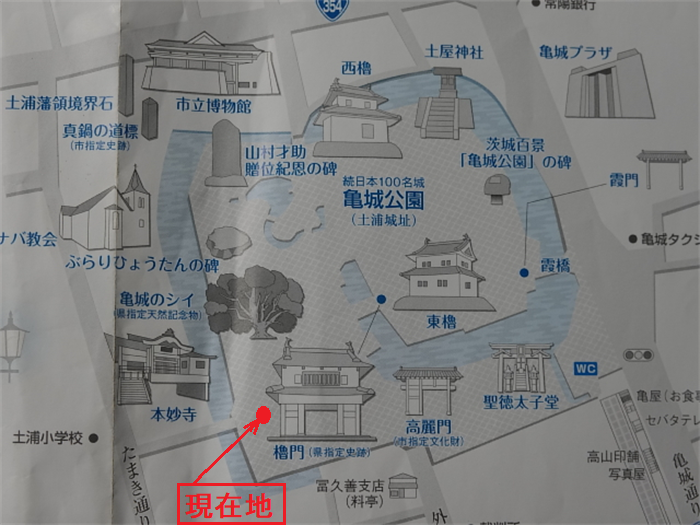

「続日本百名城 土浦城址(亀城公園)案内図」。

二の丸広場の東側・右奥には門が見えた。

正面の堀の先には櫓門の姿が。

最初に「土浦城移築前川口門(高麗門)」を訪ねた。

二の丸側から見る。

武家屋敷であった多計(たけ)郭と町屋との間を仕切る門。

土浦城内の建物は廃城の際取り壊されたり火災で焼けたりして現存するのは、

太鼓櫓、霞門、前川口門(高麗門)だけで、東櫓、西櫓は平成の復元。

二之門のあった現在地に建てられた。本柱の後ろの控柱にも切妻屋根を載せた高麗門型なので、

高麗門ともいわれていると。

なお明治新政府は太政官布告で櫓や門の取り壊しを命じたが、新治県(にいはりけん)では

一部払い下げも行われ、移築された門が近在に残っているとのこと。

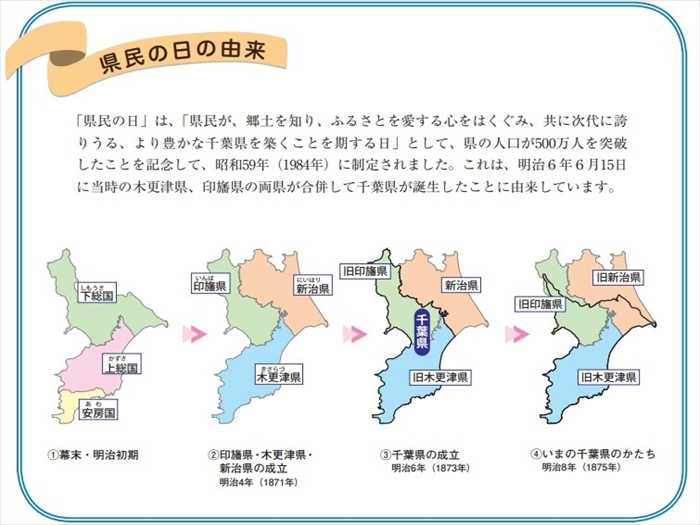

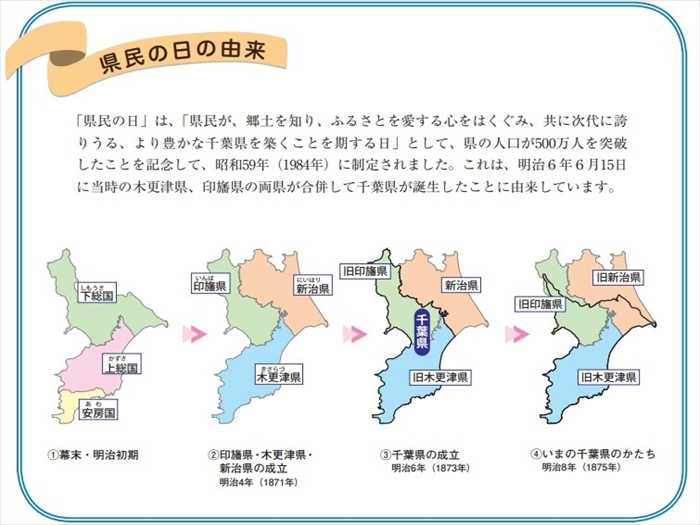

新治県は、1871年(明治4年)12月25日から1875年(明治8年)5月7日まで、

県庁所在地はここ土浦町であった。

1875年(明治8年)5月7日 - 第2次府県統合により、新治県は利根川を境に分割され、

利根川以北は茨城県に編入され、利根川以南は千葉県に編入された のだと。

【https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/kenminnohi/documents/yurai.pdf】より

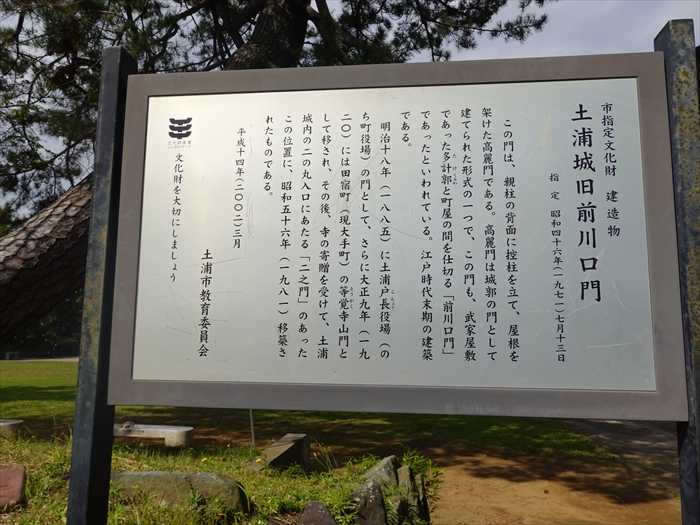

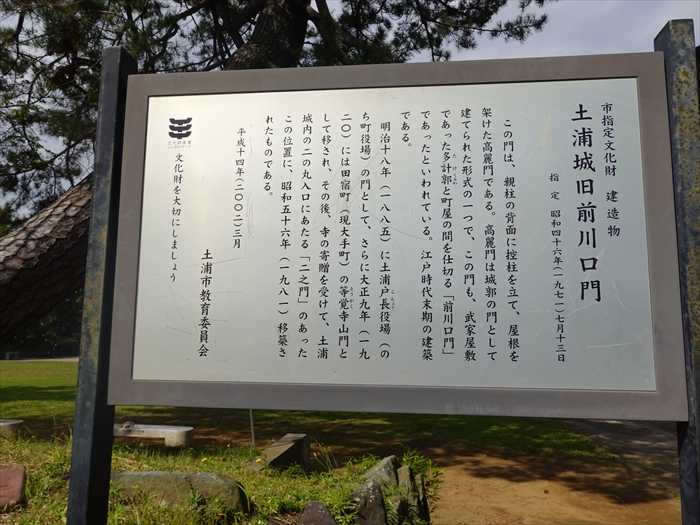

「市指定文化財建造物

「亀城公園」碑。

「亀城公園」室町時代後期に築かれたとされる、土浦城の本丸と二の丸の一部を整備した公園。

城塁が水に浮かぶ亀のように見えたことに由来するとされる土浦城の別名「亀城」から

名付けられた。

櫓門は城郭建築の遺構としては関東唯一のもので、園内には芝生広場やブランコ等の遊具もあり、

市民の憩いの場として親しまれている。

また、桜の名所としても知られ、園内には約70本のソメイヨシノがあり、例年の見頃は3月下旬

から4月上旬。桜の櫓や堀との調和は格別に美しく、シーズン中には土浦桜まつりの会場にもなる

人気の花見スポット。

「外丸跡」碑。

埋められてしまった堀跡(東側)。

堀跡(西側)。

再び「土浦城旧前川口門」を潜り「櫓門」、「東櫓」方向を見る。

「東櫓」下の堀を見る。

「櫓門」方向に進むと、右手には石碑と案内板が。

「二の丸跡」碑。

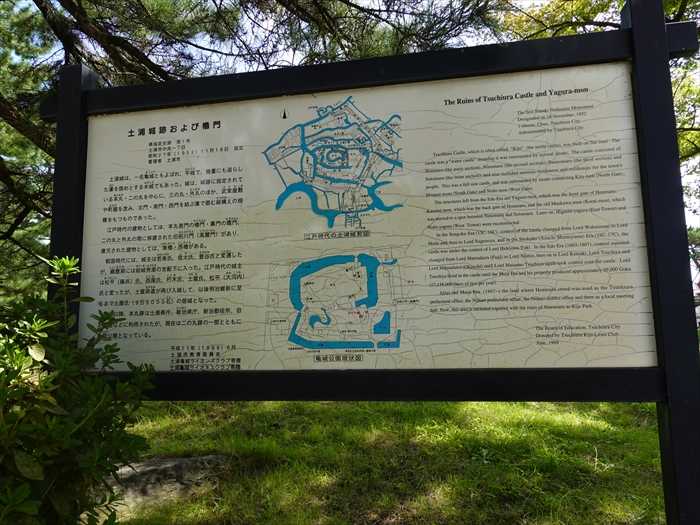

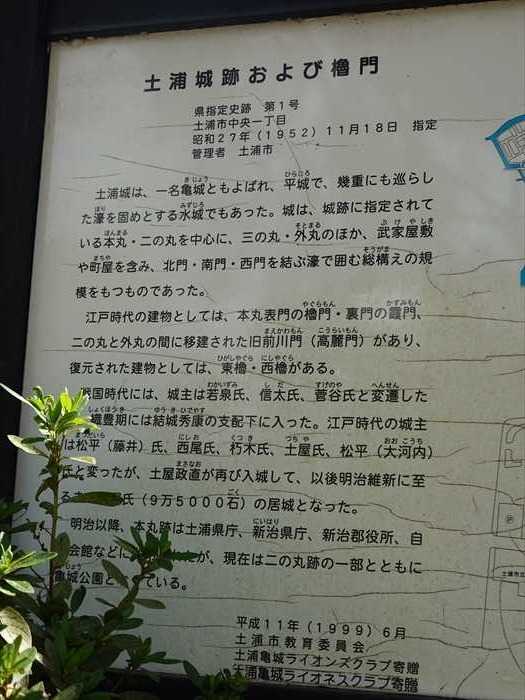

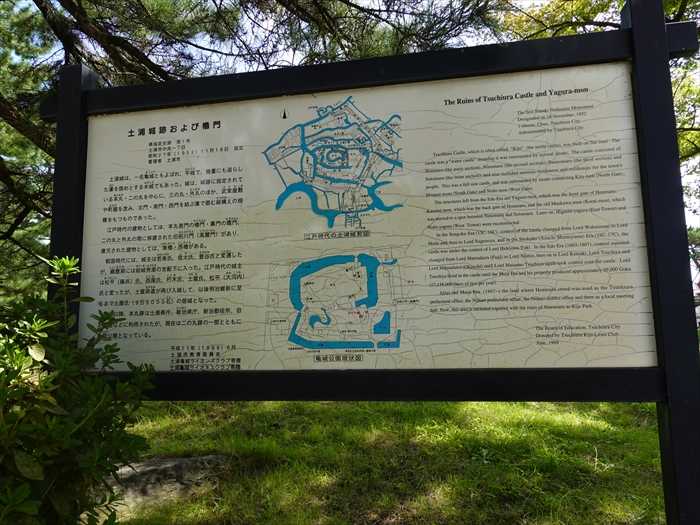

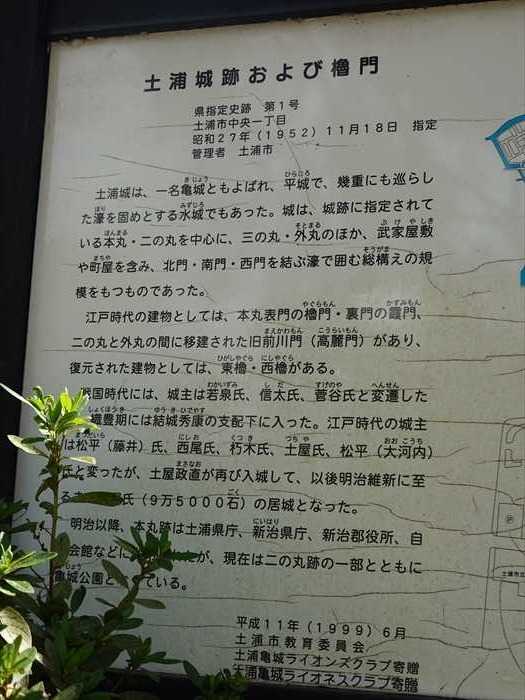

「土浦城跡および櫓門」案内所。

「土浦城跡および櫓門

県指定史跡 第1号

土浦市中央1丁目

昭和27年(1952)11月18日 指定

管理者 土浦市

土浦城は、一名亀城ともよばれ、平城で、幾重にも巡らした濠を固めとする水城でもあった。

城は、城跡に指定されている本丸・二の丸を中心に、三の丸・外丸のほか、武家屋敷や町屋を

含み、北門・南門・西門を結ぶ濠で囲む総構えの規模をもつものであった。

江戸時代の建物としては、本丸表門の櫓門・裏門の霞門、二の丸と外丸の間に移築された

旧前川門(高麗門)があり、復元された建物としては、東櫓・西櫓がある。

戦国時代には、城主は若泉氏、信太氏、菅谷氏と変遷したが、織豊期には結城秀康の支配下に

入った。江戸時代の城主は松平(藤井)氏、西尾氏、朽木氏、土屋氏、松平(大河内)氏と

変わったが、土屋政直が再び入城して、以後明治維新に至るまで土屋氏(9万5000石)の

居城となった。

明治以降、本丸跡は土浦県庁、新治県庁、新治郡役所、自治会館などに利用されたが、現在は

二の丸跡の一部とともに亀城公園となっている。」

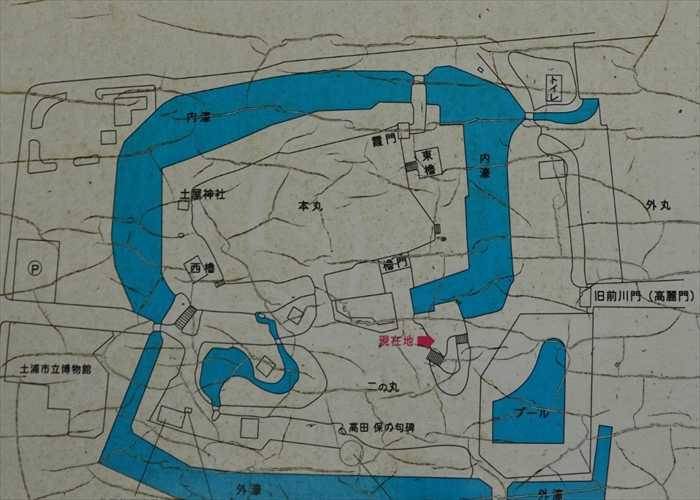

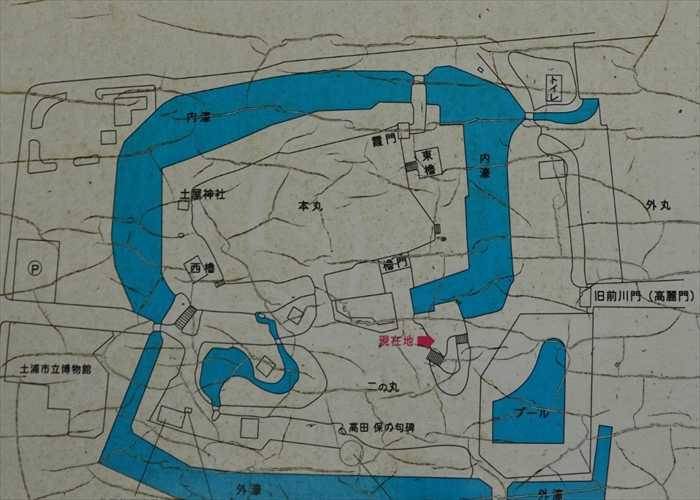

「江戸時代の土浦城郭図」(上)

「亀城公園現状図」(下)

「江戸時代の土浦城郭図」に近づいて。

更に近づいて。

土浦城ジオラマ。

【https://blog.goo.ne.jp/yoshiharu-n-goo/e/b7f73da4c64a3b23d060a138e05040dc】より

「亀城公園現状図」に近づいて。

「プール」とあるが・・・・撤去されたのであろうか。

「櫓門」。

本丸と二の丸の間の門。

明暦2(1656)年建造。土浦城櫓門は、本丸、二の丸の遺跡とともに茨城県の文化財に指定

されている。火災や戦災などで各地の城郭建築が失われた今日において、とくに櫓門は

江戸時代前期の建物としては関東地方唯一のもので土浦城の象徴でもある。

もともと本丸の楼門であったものを、明暦2(1656)年、五代藩主朽木稙綱が櫓門に改築した

もので、2階に大太鼓を置き時刻を知らせたことから、別名、太鼓櫓ともいわれる。

この太鼓の制作年代は不明だが、現在土浦市立博物館に展示されている。

「櫓門」を見上げると「八双金物」が。

門扉・板戸などに打ち付ける装飾用の金具。

形により、入り八双・出八双・散らし八双などがある。これは突き出した形状の出八双。

非常に大きく重厚な作りになっており、補強としての意味合いだけでなく、威圧感を与える

ことを目的としていることが読み取れるのであった。

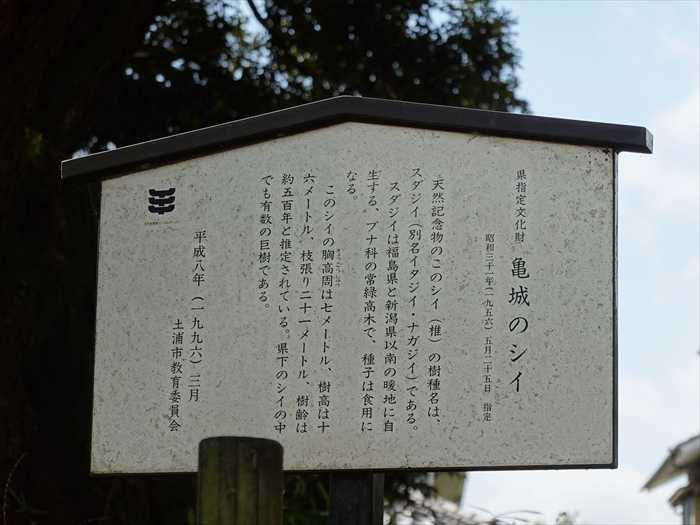

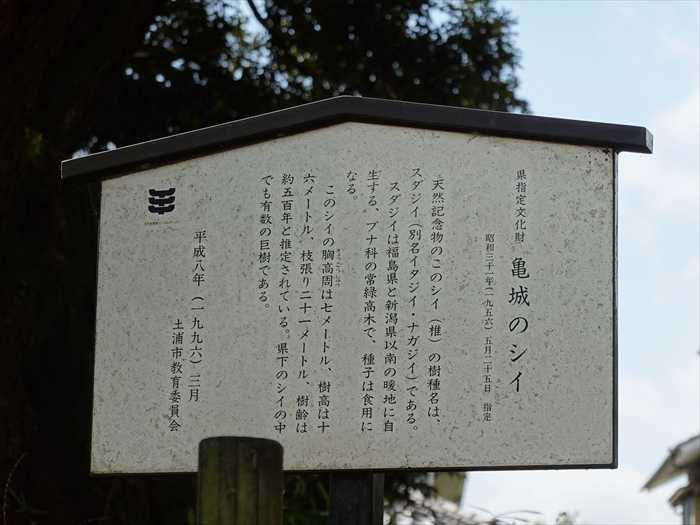

「亀城のシイ」。

「県指定文化財 亀城のシイ

「県指定天然記念物 亀城のシイ」碑。

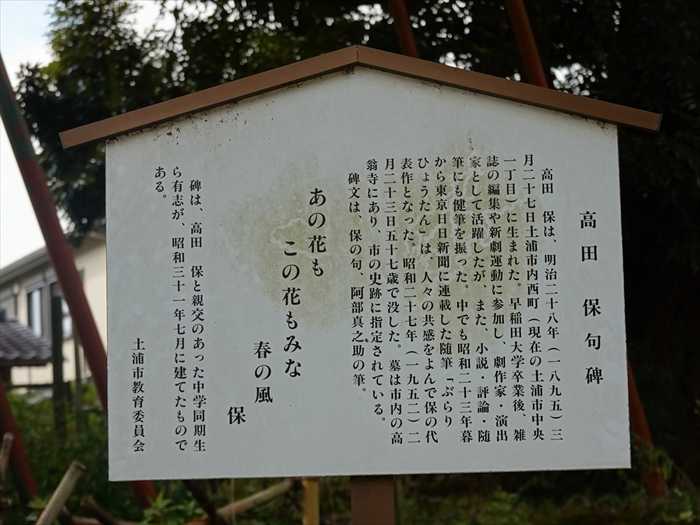

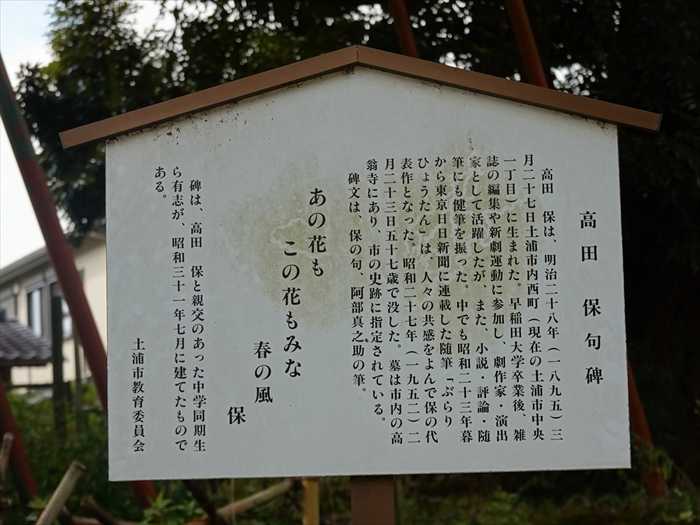

そして「高田 保 句碑」

「 あの花も この花もみな 春の風 保 」

「高田保は、明治二十八年(一八九五)三月二十七日土浦市内西町(現在の上浦市中央一丁目)に

生まれた。早稲田大学卒業後、雑誌の編集や新劇運動に参加し、劇作家・演出家として

活躍したが、また小説・評論・随筆にも健筆を振った。

別の句碑。

「公魚の 禁漁解けて 二月尽 」。

「原修次郎君之像」。

大正・昭和期の実業家、政治家。

京都府出身。中央大学卒業。1895(M28)年、台湾総督府の台南県弁務署長となり、のち

台湾総督府警視補。 退官後実業界に入り、塩水港精糖監査役、花蓮港電気、朝鮮皮革、

花蓮港木材などの重役となった。 1912(M45)年帰国し、第11回総選挙に、妻の郷里である

茨城県から出馬し当選(憲政会)。 その後も、大正デモクラシーを背景に、原脩次郎の選挙

母体として政治結社、亀城青年会が結成され大勝した。衆議院議員当選5回。

のち立憲民政党総務となり、1931(S6)年第2次若槻内閣の拓務大臣(4.14~9.10)、ついで

鉄道大臣(9.10~12.13)となった。従三位勲二等。享年63歳。

長男の原彪氏は昭和20年6月26日~昭和22年1月28日の間、土浦市長だったようだ。

「ひょうたん池」には噴水も。

「東屋」。

「亀城の泉」。

土浦城の跡のある亀城公園の中にある泉。

「忠魂碑」。

ブロンズ像の装飾は旧陸海軍を示す星に錨、上に羽ばたく鳥は鷲であろう。

石碑の鷲の後ろに「忠魂 陸軍大臣 山梨半造」とあった。

「土浦城は小田氏配下の菅谷氏の居城として知られています。1590年(天正18年)、豊臣秀吉の

小田原征伐の際に菅谷範政は北条氏と結んだため、佐竹氏や徳川家康の軍勢に攻められ、

主君小田氏とともに滅亡しました。徳川家康の関東移封後は、土浦を次男で結城氏に養子入り

した結城秀康に与えられ、秀康が北ノ庄に移ると、藤井松平家の松平信一が入りました。

信一とその子の信吉が、現在の城のおよその形を作ったと考えられています。

その後、西尾氏、朽木氏、土屋氏と城主が入れ替わりましたが、1687年(貞享4年)に土屋政直が

入封して以降は土屋氏が11代、約200年間世襲して明治維新を迎えました。城址は亀城公園および

土浦市立博物館として整備され、太鼓櫓門と霞門が現存しています。

すべての建造物が破損しましたが、元通り修復され、現在は一般公開されています。

東櫓内部を博物館の入館券(入館料105円)で見学できます。」と。

内堀に架かる橋を渡るとその先の二の丸跡は広場になっていた。

「続日本百名城 土浦城址(亀城公園)案内図」。

二の丸広場の東側・右奥には門が見えた。

正面の堀の先には櫓門の姿が。

最初に「土浦城移築前川口門(高麗門)」を訪ねた。

二の丸側から見る。

武家屋敷であった多計(たけ)郭と町屋との間を仕切る門。

土浦城内の建物は廃城の際取り壊されたり火災で焼けたりして現存するのは、

太鼓櫓、霞門、前川口門(高麗門)だけで、東櫓、西櫓は平成の復元。

二之門のあった現在地に建てられた。本柱の後ろの控柱にも切妻屋根を載せた高麗門型なので、

高麗門ともいわれていると。

なお明治新政府は太政官布告で櫓や門の取り壊しを命じたが、新治県(にいはりけん)では

一部払い下げも行われ、移築された門が近在に残っているとのこと。

新治県は、1871年(明治4年)12月25日から1875年(明治8年)5月7日まで、

県庁所在地はここ土浦町であった。

1875年(明治8年)5月7日 - 第2次府県統合により、新治県は利根川を境に分割され、

利根川以北は茨城県に編入され、利根川以南は千葉県に編入された のだと。

【https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/kenminnohi/documents/yurai.pdf】より

「市指定文化財建造物

土浦城旧前川口門

指定 昭和四十六年(一九七一)七月十三日この門は、親柱の背面に控柱を立て、屋根を架けた高麗門である。高麗門は城郭の門として

建てられた形式の一つで、この門も、武家屋敷であった多計郭と町屋の間を仕切る「前川口門」

であったといわれている。江戸時代末期の建築である。

明治十八年(一八八五)に上浦戸長役場(のち町役場)の門として、さらに大正九年(一九ニ〇)には

田宿町(現大手町)の等覚寺山門として移され、その後、寺の寄贈を受けて、土浦城内のニの丸

入口にあたる「ニ之門」のあったこの位置に、昭和五十六年(一九八一)移築されたものである。」

明治十八年(一八八五)に上浦戸長役場(のち町役場)の門として、さらに大正九年(一九ニ〇)には

田宿町(現大手町)の等覚寺山門として移され、その後、寺の寄贈を受けて、土浦城内のニの丸

入口にあたる「ニ之門」のあったこの位置に、昭和五十六年(一九八一)移築されたものである。」

「亀城公園」碑。

「亀城公園」室町時代後期に築かれたとされる、土浦城の本丸と二の丸の一部を整備した公園。

城塁が水に浮かぶ亀のように見えたことに由来するとされる土浦城の別名「亀城」から

名付けられた。

櫓門は城郭建築の遺構としては関東唯一のもので、園内には芝生広場やブランコ等の遊具もあり、

市民の憩いの場として親しまれている。

また、桜の名所としても知られ、園内には約70本のソメイヨシノがあり、例年の見頃は3月下旬

から4月上旬。桜の櫓や堀との調和は格別に美しく、シーズン中には土浦桜まつりの会場にもなる

人気の花見スポット。

「外丸跡」碑。

埋められてしまった堀跡(東側)。

堀跡(西側)。

再び「土浦城旧前川口門」を潜り「櫓門」、「東櫓」方向を見る。

「東櫓」下の堀を見る。

「櫓門」方向に進むと、右手には石碑と案内板が。

「二の丸跡」碑。

「土浦城跡および櫓門」案内所。

「土浦城跡および櫓門

県指定史跡 第1号

土浦市中央1丁目

昭和27年(1952)11月18日 指定

管理者 土浦市

土浦城は、一名亀城ともよばれ、平城で、幾重にも巡らした濠を固めとする水城でもあった。

城は、城跡に指定されている本丸・二の丸を中心に、三の丸・外丸のほか、武家屋敷や町屋を

含み、北門・南門・西門を結ぶ濠で囲む総構えの規模をもつものであった。

江戸時代の建物としては、本丸表門の櫓門・裏門の霞門、二の丸と外丸の間に移築された

旧前川門(高麗門)があり、復元された建物としては、東櫓・西櫓がある。

戦国時代には、城主は若泉氏、信太氏、菅谷氏と変遷したが、織豊期には結城秀康の支配下に

入った。江戸時代の城主は松平(藤井)氏、西尾氏、朽木氏、土屋氏、松平(大河内)氏と

変わったが、土屋政直が再び入城して、以後明治維新に至るまで土屋氏(9万5000石)の

居城となった。

明治以降、本丸跡は土浦県庁、新治県庁、新治郡役所、自治会館などに利用されたが、現在は

二の丸跡の一部とともに亀城公園となっている。」

「江戸時代の土浦城郭図」(上)

「亀城公園現状図」(下)

「江戸時代の土浦城郭図」に近づいて。

上方に馬出をニつ組み合わせた重ね馬出(北門)、下方に角馬出、左手にも丸馬出(田中ロ)が

配置されている。

配置されている。

現在は中央の本丸とニの丸部分が残り、亀城公園として整備されている。

更に近づいて。

土浦城ジオラマ。

【https://blog.goo.ne.jp/yoshiharu-n-goo/e/b7f73da4c64a3b23d060a138e05040dc】より

「亀城公園現状図」に近づいて。

「プール」とあるが・・・・撤去されたのであろうか。

「櫓門」。

本丸と二の丸の間の門。

明暦2(1656)年建造。土浦城櫓門は、本丸、二の丸の遺跡とともに茨城県の文化財に指定

されている。火災や戦災などで各地の城郭建築が失われた今日において、とくに櫓門は

江戸時代前期の建物としては関東地方唯一のもので土浦城の象徴でもある。

もともと本丸の楼門であったものを、明暦2(1656)年、五代藩主朽木稙綱が櫓門に改築した

もので、2階に大太鼓を置き時刻を知らせたことから、別名、太鼓櫓ともいわれる。

この太鼓の制作年代は不明だが、現在土浦市立博物館に展示されている。

「櫓門」を見上げると「八双金物」が。

門扉・板戸などに打ち付ける装飾用の金具。

形により、入り八双・出八双・散らし八双などがある。これは突き出した形状の出八双。

非常に大きく重厚な作りになっており、補強としての意味合いだけでなく、威圧感を与える

ことを目的としていることが読み取れるのであった。

「亀城のシイ」。

「県指定文化財 亀城のシイ

天然記念物のこのシイ(椎)の樹種名は、スダジイ(別名イタジイ・ナガジイ)である。

スダジイは福島県と新潟県以南の暖地に自生する、ブナ科の常緑高木で、種子は食用になる。

このシイの胸高周は七メートル、樹高は十六メートル、枝張りニ十一メートル、樹齢は約五百年と

推定されている。県下のシイの中でも有数の巨樹である。」

推定されている。県下のシイの中でも有数の巨樹である。」

「県指定天然記念物 亀城のシイ」碑。

そして「高田 保 句碑」

「 あの花も この花もみな 春の風 保 」

「高田保は、明治二十八年(一八九五)三月二十七日土浦市内西町(現在の上浦市中央一丁目)に

生まれた。早稲田大学卒業後、雑誌の編集や新劇運動に参加し、劇作家・演出家として

活躍したが、また小説・評論・随筆にも健筆を振った。

中でも昭和二十三年暮から東京日日新聞に連載した随筆「ぶらり ひょうたん」は、人々の

共感をよんで保の代表作となった。昭和二十七年(一九五二)二月二十三日五十七歳で没した。

墓は市内の高翁寺にあり、市の史跡に指定されている。

共感をよんで保の代表作となった。昭和二十七年(一九五二)二月二十三日五十七歳で没した。

墓は市内の高翁寺にあり、市の史跡に指定されている。

碑文は、保の句、阿部真之助の筆。

あの花も この花もみな 春の風 保

碑は、高田保と親交のあった中学同期生ら有志が、昭和三十一年七月に建てたものである。」

別の句碑。

「公魚の 禁漁解けて 二月尽 」。

「原修次郎君之像」。

大正・昭和期の実業家、政治家。

京都府出身。中央大学卒業。1895(M28)年、台湾総督府の台南県弁務署長となり、のち

台湾総督府警視補。 退官後実業界に入り、塩水港精糖監査役、花蓮港電気、朝鮮皮革、

花蓮港木材などの重役となった。 1912(M45)年帰国し、第11回総選挙に、妻の郷里である

茨城県から出馬し当選(憲政会)。 その後も、大正デモクラシーを背景に、原脩次郎の選挙

母体として政治結社、亀城青年会が結成され大勝した。衆議院議員当選5回。

のち立憲民政党総務となり、1931(S6)年第2次若槻内閣の拓務大臣(4.14~9.10)、ついで

鉄道大臣(9.10~12.13)となった。従三位勲二等。享年63歳。

長男の原彪氏は昭和20年6月26日~昭和22年1月28日の間、土浦市長だったようだ。

お顔をズームで。

「山村才助贈位紀恩之碑」。

江戸後期の蘭学者、世界地理学者。才助は通称、名は昌永。字を子明、号を夢遊道人という。

常陸国(茨城県)土浦城主土屋氏家臣昌茂の長男。母まきは市河寛斎の妹。江戸藩邸に生まれた。

伯父市河寛斎に漢学を、大槻玄沢に蘭学を学ぶ。玄沢門弟百余名中の四天王のひとりに数えられ、

寛政10(1798)年の蘭学者相撲番付に西関脇で載る。達者な語学力でオランダ語の地理・歴史書を

読み、『東西紀游』『印度志』『百児西亜志』『亜細亜諸島誌』『大西要録』などを訳述した。

幕命により訳した『魯西亜国志』もある。

日本の西洋史学の創始者とすることもでき、訳業は伝写されて平田篤胤、渡辺崋山、吉田松陰

など幕末知識人に海外への認識を改めさせる糧となった とネットから。

「山村才助贈位紀恩之碑」。

江戸後期の蘭学者、世界地理学者。才助は通称、名は昌永。字を子明、号を夢遊道人という。

常陸国(茨城県)土浦城主土屋氏家臣昌茂の長男。母まきは市河寛斎の妹。江戸藩邸に生まれた。

伯父市河寛斎に漢学を、大槻玄沢に蘭学を学ぶ。玄沢門弟百余名中の四天王のひとりに数えられ、

寛政10(1798)年の蘭学者相撲番付に西関脇で載る。達者な語学力でオランダ語の地理・歴史書を

読み、『東西紀游』『印度志』『百児西亜志』『亜細亜諸島誌』『大西要録』などを訳述した。

幕命により訳した『魯西亜国志』もある。

日本の西洋史学の創始者とすることもでき、訳業は伝写されて平田篤胤、渡辺崋山、吉田松陰

など幕末知識人に海外への認識を改めさせる糧となった とネットから。

「ひょうたん池」には噴水も。

「東屋」。

「亀城の泉」。

土浦城の跡のある亀城公園の中にある泉。

「忠魂碑」。

ブロンズ像の装飾は旧陸海軍を示す星に錨、上に羽ばたく鳥は鷲であろう。

石碑の鷲の後ろに「忠魂 陸軍大臣 山梨半造」とあった。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.