PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

九州山地の奥地「五家荘(ごかのしょう)」にあった「樅木吊橋(もみぎのつりばし)」の

「あやとり橋(橋長72m・高さ35m)」と「しゃくなげ橋(橋長59m・高さ17m)」の

吊橋を渡って楽しんだ後は、来た道をひたすら県道159号線・樅木河合場線の始まる

八代市泉町仁田尾まで引き返したのであった。

途中「五家荘平家の里」の近くにあった見事な紅葉の前で車を止めた。

モミジ葉が陽光を浴びて赤く輝く。

様々な角度からカメラに納めたのであった。

更に進むと崖の凹んだ場所には、日本ミツバチの待受箱が置かれていた。

「国道445号」の山間道をひたすら戻る。

吊橋の上にはたった一人だけ。

そして定食屋「東山本店」のあったT字路まで戻り、ここを左折して県道159号線・

樅木河合場線に入り車を止めた。

右手にあったのが木製の祠の中に鎮座した三体の仏の姿。

中央の仏像は五鈷杵(ごこしょ)と数珠を持つ空海の如し。

祠の横には黄葉が。

そして旅友の巧みな運転で県道159号線・樅木河合場線から県道52号線・小川泉線に入り

氷川に沿って進む。前方にも吊り橋が見えて来た。

吊り橋は橋長54m、高さ40mであるとネットから。これも観光用吊橋なのであろうか。

しかし旅友の巧みな運転で助手席にいた私は車酔いし、しばし車を止めて貰ったのであった。

昔、同様な状況で後部座席にいて腰を痛めた同僚もいたことを想い出したのであった。

キャンプや水遊びが出来る公園であると。

流れがゆるい場所もあったので、そちらでは子供も一緒に楽しめそうなのであった。

国道443号に合流し左折して進むと前方にダムの姿が。

ダムの名前は「永川ダム」、ダム湖の名前は「肥後平家湖(ひごへいけこ)」。

熊本県八代市泉町下岳。

昭和48年7月竣工と銘板には。

「永川ダム」は昭和50年に完成した多目的ダムで、その後、平成22年に堤体を2mかさ上げし、

堤高58.5m、総貯水容量710万立法メートル(有効貯水容量590万立法メートル)に

パワーアップして運用を開始した と。

堤頂長は202m、堤高58.5mのダム堤から下流側を見る。

そしてダム湖の「肥後平家湖」を見る。

吸い込まれる様で!!

湖面に浮くこれは??周囲の水が多少動いているようではあったが。

永川に沿って国道443号を進むと、前方に「九州縦貫自動車道」の高架橋が姿を現した。

国道3号に合流し南下する。

九州自動車道八代ICの下を通過し更に進む。

国道3号の「八代駅前」交差点を通過。

旭中央通りを右折し、カーナビに従って進むと「八代城跡公園 駐車場」に到着。

車を降り「八代城跡」の散策を開始する。

熊本県八代市松江城町7。

正保元年(1644年)に幕府が諸藩に命じて作成させた城と城下町の地図が『正保城絵図』。

城郭内の建造物、石垣の高さ、堀の幅や水深などの軍事情報などが精密に描かれているが、

八代城でも4層5階の大天守と2層3階の小天守さらには隅櫓などが描かれている と。

【https://tabi-mag.jp/ku0129/】より

八代城跡の解りやすい配置図をネットより。

【http://tinamoi.blog.fc2.com/blog-entry-214.html】より

堀の周りには小さな「くまモン像」による城の案内板が。

「三階櫓跡

駐車場横から「八代城跡」の「三階櫓跡」を見る。

「三階櫓跡」下の見事な石垣。

北側駐車場側から三階櫓、北九間櫓、そして大天守の姿を熊本県立八代工業高校作成のCGより。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より

堀に沿って南に進むとメタセコイアの紅葉が。

そして前方に見えてきたのが、「欄干橋」。

昔はこんな光景であったと熊本県立八代工業高校作成のCGより。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より

「欄干橋」の先が「 高麗門」が設置されていた場所。

この日は工事中のため、欄干橋から城内には入れなかった。

熊本県立八代工業高校作成のCGより。

「欄干橋」は木製ではなくなっているが、現在でも上に乗っている擬宝珠(ぎぼし)には

元和八年の文字が刻まれていると。正面の門が「高麗門」、その奥の右手に「頬当御門」と

いう大きな門があったと。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より

「欄干橋」入口を通り過ぎ振り返る。

出っ張った石垣の上には「磨(みがき)櫓」があったと。

角の石垣上は「宝形櫓」があったと。

「宝形櫓」の下の石垣は、八代城の中で最も進化した算木積み(さんぎづみ)でできており、

隅石がきっちりとした直方体に加工され、密着性が高くなっているのだと。

本丸東辺と奥に「欄干橋」を見る。

手前の石垣上は「宝形櫓」、奥の突出ている石垣上は「磨(みがき)櫓」。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より。

「宝形櫓」下の西側の堀、石垣を見る。

「八代宮神橋」に向かって堀に沿って進む。

「本丸舞台脇櫓」石垣を右手に見る。

「国指定史跡 八代城本丸

噴水には水はなく。

「最も良く努めるものは最も多く報いがある」と。

国際ロータリーの標語であろうか。

「八代市史跡案内板」。

「八代宮神橋」入口から「月見櫓」下の石垣方向を見る。

「月見櫓」のあった場所には銀杏の黄葉が。

「八代宮神橋」を渡り「八代宮」へと向かう。

「八代宮神橋」は太鼓橋になっていた。

再び「月見櫓跡」を見る。

こちらは右手の「本丸舞台脇櫓」石垣。

正面に「八代宮」の一の鳥居。

「国指定史跡 八代城跡」碑。

一の鳥居の先に「八代宮」の拝殿。

「八代宮

「八代城跡」案内板。

「八代城跡

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「あやとり橋(橋長72m・高さ35m)」と「しゃくなげ橋(橋長59m・高さ17m)」の

吊橋を渡って楽しんだ後は、来た道をひたすら県道159号線・樅木河合場線の始まる

八代市泉町仁田尾まで引き返したのであった。

途中「五家荘平家の里」の近くにあった見事な紅葉の前で車を止めた。

モミジ葉が陽光を浴びて赤く輝く。

様々な角度からカメラに納めたのであった。

更に進むと崖の凹んだ場所には、日本ミツバチの待受箱が置かれていた。

「国道445号」の山間道をひたすら戻る。

吊橋の上にはたった一人だけ。

そして定食屋「東山本店」のあったT字路まで戻り、ここを左折して県道159号線・

樅木河合場線に入り車を止めた。

右手にあったのが木製の祠の中に鎮座した三体の仏の姿。

中央の仏像は五鈷杵(ごこしょ)と数珠を持つ空海の如し。

祠の横には黄葉が。

そして旅友の巧みな運転で県道159号線・樅木河合場線から県道52号線・小川泉線に入り

氷川に沿って進む。前方にも吊り橋が見えて来た。

吊り橋は橋長54m、高さ40mであるとネットから。これも観光用吊橋なのであろうか。

しかし旅友の巧みな運転で助手席にいた私は車酔いし、しばし車を止めて貰ったのであった。

昔、同様な状況で後部座席にいて腰を痛めた同僚もいたことを想い出したのであった。

キャンプや水遊びが出来る公園であると。

流れがゆるい場所もあったので、そちらでは子供も一緒に楽しめそうなのであった。

国道443号に合流し左折して進むと前方にダムの姿が。

ダムの名前は「永川ダム」、ダム湖の名前は「肥後平家湖(ひごへいけこ)」。

熊本県八代市泉町下岳。

昭和48年7月竣工と銘板には。

「永川ダム」は昭和50年に完成した多目的ダムで、その後、平成22年に堤体を2mかさ上げし、

堤高58.5m、総貯水容量710万立法メートル(有効貯水容量590万立法メートル)に

パワーアップして運用を開始した と。

堤頂長は202m、堤高58.5mのダム堤から下流側を見る。

そしてダム湖の「肥後平家湖」を見る。

吸い込まれる様で!!

湖面に浮くこれは??周囲の水が多少動いているようではあったが。

永川に沿って国道443号を進むと、前方に「九州縦貫自動車道」の高架橋が姿を現した。

国道3号に合流し南下する。

九州自動車道八代ICの下を通過し更に進む。

国道3号の「八代駅前」交差点を通過。

旭中央通りを右折し、カーナビに従って進むと「八代城跡公園 駐車場」に到着。

車を降り「八代城跡」の散策を開始する。

熊本県八代市松江城町7。

正保元年(1644年)に幕府が諸藩に命じて作成させた城と城下町の地図が『正保城絵図』。

城郭内の建造物、石垣の高さ、堀の幅や水深などの軍事情報などが精密に描かれているが、

八代城でも4層5階の大天守と2層3階の小天守さらには隅櫓などが描かれている と。

【https://tabi-mag.jp/ku0129/】より

八代城跡の解りやすい配置図をネットより。

【http://tinamoi.blog.fc2.com/blog-entry-214.html】より

堀の周りには小さな「くまモン像」による城の案内板が。

「三階櫓跡

本丸の鬼門にあたる北東角に設けられていた櫓です。

外から見ると三階建ての櫓で、1階約9mx10.8m、2階5.4m 四方、3階5.4mでした。」

外から見ると三階建ての櫓で、1階約9mx10.8m、2階5.4m 四方、3階5.4mでした。」

駐車場横から「八代城跡」の「三階櫓跡」を見る。

「三階櫓跡」下の見事な石垣。

北側駐車場側から三階櫓、北九間櫓、そして大天守の姿を熊本県立八代工業高校作成のCGより。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より

堀に沿って南に進むとメタセコイアの紅葉が。

そして前方に見えてきたのが、「欄干橋」。

昔はこんな光景であったと熊本県立八代工業高校作成のCGより。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より

「欄干橋」の先が「 高麗門」が設置されていた場所。

この日は工事中のため、欄干橋から城内には入れなかった。

熊本県立八代工業高校作成のCGより。

「欄干橋」は木製ではなくなっているが、現在でも上に乗っている擬宝珠(ぎぼし)には

元和八年の文字が刻まれていると。正面の門が「高麗門」、その奥の右手に「頬当御門」と

いう大きな門があったと。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より

「欄干橋」入口を通り過ぎ振り返る。

出っ張った石垣の上には「磨(みがき)櫓」があったと。

角の石垣上は「宝形櫓」があったと。

「宝形櫓」の下の石垣は、八代城の中で最も進化した算木積み(さんぎづみ)でできており、

隅石がきっちりとした直方体に加工され、密着性が高くなっているのだと。

本丸東辺と奥に「欄干橋」を見る。

手前の石垣上は「宝形櫓」、奥の突出ている石垣上は「磨(みがき)櫓」。

【https://sh.higo.ed.jp/yatuths/matsuejyou/】より。

「宝形櫓」下の西側の堀、石垣を見る。

「八代宮神橋」に向かって堀に沿って進む。

「本丸舞台脇櫓」石垣を右手に見る。

「国指定史跡 八代城本丸

1619年3月の大地震で麦島城(むぎしまじょう)が崩壊したため、1622年に現在の八代城が

造られました。はじめ加藤清正の支城でしたが、後に細川氏の支城となり、明治維新まで

松井氏が城代を務めました。」

造られました。はじめ加藤清正の支城でしたが、後に細川氏の支城となり、明治維新まで

松井氏が城代を務めました。」

噴水には水はなく。

「最も良く努めるものは最も多く報いがある」と。

国際ロータリーの標語であろうか。

「八代市史跡案内板」。

「八代宮神橋」入口から「月見櫓」下の石垣方向を見る。

「月見櫓」のあった場所には銀杏の黄葉が。

「八代宮神橋」を渡り「八代宮」へと向かう。

「八代宮神橋」は太鼓橋になっていた。

再び「月見櫓跡」を見る。

こちらは右手の「本丸舞台脇櫓」石垣。

正面に「八代宮」の一の鳥居。

「国指定史跡 八代城跡」碑。

一の鳥居の先に「八代宮」の拝殿。

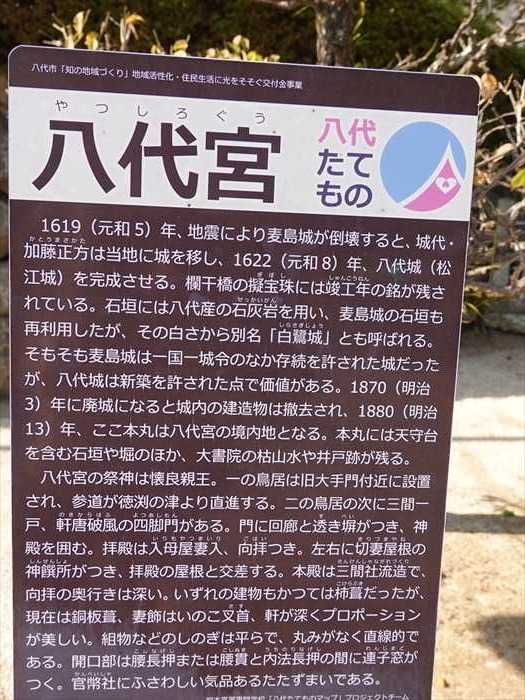

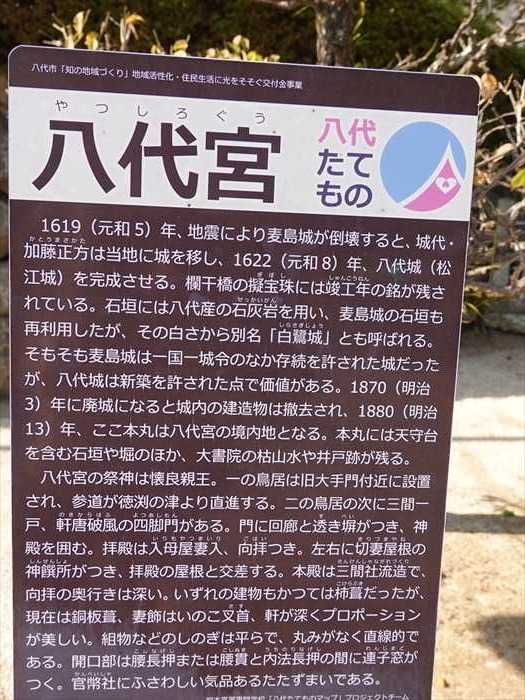

「八代宮

1619 (元和5)年、地震により麦島城が倒壊すると、城代・加藤正方は当地に城を移し、

1622 (元和8)年、八代城(松江城)を完成させる。欄干橋の擬宝珠には竣工年の銘が残されている。

石垣には八代産の石灰岩を用い、麦島城の石垣も再利用したが、その白さから別名「自鷺城」とも

呼ばれる。

1622 (元和8)年、八代城(松江城)を完成させる。欄干橋の擬宝珠には竣工年の銘が残されている。

石垣には八代産の石灰岩を用い、麦島城の石垣も再利用したが、その白さから別名「自鷺城」とも

呼ばれる。

そもそも麦島城は一国一城令のなか存続を許された城だったが、八代城は新築を許された点で

価値がある。1870 (明治3)年に廃城になると城内の建造物は撤去され、1880 (明治13)年、

ここ本丸は八代宮の境内地となる。本丸には天守台を含む石垣や堀のほか、大書院の枯山水や

井戸跡が残る。

価値がある。1870 (明治3)年に廃城になると城内の建造物は撤去され、1880 (明治13)年、

ここ本丸は八代宮の境内地となる。本丸には天守台を含む石垣や堀のほか、大書院の枯山水や

井戸跡が残る。

八代宮の祭神は懐良親王。一の鳥居は旧大手門付近に設置され、参道が徳渕の津より直進する。

ニの鳥居の次に三間一戸、軒唐破風の四脚門がある。門に回廊と透き塀がつき、神殿を囲む。

拝殿は入母屋妻入、向拝つき。左右に切妻屋根の神饌所がつき、拝殿の屋根と交差する。

本殿は三間社流造で、向拝の奥行きは深い。いずれの建物もかっては柿葺だったが、現在は

銅板葺、妻飾はいのこ叉首(さす)、軒が深くプロポーションが美しい。組物などのしのぎは

平らで、丸みがなく直線的である。開口部は腰長押または腰貫と内法長押の間に連子窓がつく。

官幣社にふさわしい気品あるたたずまいである。」

ニの鳥居の次に三間一戸、軒唐破風の四脚門がある。門に回廊と透き塀がつき、神殿を囲む。

拝殿は入母屋妻入、向拝つき。左右に切妻屋根の神饌所がつき、拝殿の屋根と交差する。

本殿は三間社流造で、向拝の奥行きは深い。いずれの建物もかっては柿葺だったが、現在は

銅板葺、妻飾はいのこ叉首(さす)、軒が深くプロポーションが美しい。組物などのしのぎは

平らで、丸みがなく直線的である。開口部は腰長押または腰貫と内法長押の間に連子窓がつく。

官幣社にふさわしい気品あるたたずまいである。」

「八代城跡」案内板。

「八代城跡

元和元年(1615)に一国一城令が出された後も、肥後国熊本藩は熊本城と麦島城(八代市古城町)の

一国ニ城体制が特別に認められていましたが、同5年(1619)の大地震によって麦島城は崩壊

しました。熊本藩主の加藤忠広は幕府の許可を得て、城代の加藤正方に命じて徳渕の津の北側に

城を築くこととし、同8年(1622)に竣工しました。これが現在の八代城で、明治維新まで肥後国の

一国ニ城体制が続きました。

一国ニ城体制が特別に認められていましたが、同5年(1619)の大地震によって麦島城は崩壊

しました。熊本藩主の加藤忠広は幕府の許可を得て、城代の加藤正方に命じて徳渕の津の北側に

城を築くこととし、同8年(1622)に竣工しました。これが現在の八代城で、明治維新まで肥後国の

一国ニ城体制が続きました。

寛永9年(1632)、豊前小倉藩主の細川忠利が熊本藩主となり、忠利の父・細川忠興( =三斎)が

八代城に入城しました。忠興は八代城の整備を行い、北の丸の隠居所には名木臥龍梅

(がりょうばい)を植え、茶庭を設けました。

八代城に入城しました。忠興は八代城の整備を行い、北の丸の隠居所には名木臥龍梅

(がりょうばい)を植え、茶庭を設けました。

八代城本丸の北西隅には外観4層、地下1階の大天守が作られ、渡り廊下を通して2層2階の小天守

とつながっていました。大天守は、寛文12年(1672)、落雷によって焼失しました。

現在、相撲場となっている場所の近くには、かって能舞台がありました。本丸内には枯山水の

庭園が設けられており、現在もその一部を見ることができます。また、発掘調査で見つかった

八代城時代の井戸が保存されています。

とつながっていました。大天守は、寛文12年(1672)、落雷によって焼失しました。

現在、相撲場となっている場所の近くには、かって能舞台がありました。本丸内には枯山水の

庭園が設けられており、現在もその一部を見ることができます。また、発掘調査で見つかった

八代城時代の井戸が保存されています。

忠興が没した後1646年には、藩主細川光尚は細川家の筆頭家老でかつ将第直臣の身分を持つ

松井興長に八代城を預けました。これ以後、代々松井氏が八代城を治め、八代の発展に尽くし

ました。

松井興長に八代城を預けました。これ以後、代々松井氏が八代城を治め、八代の発展に尽くし

ました。

明治3年(1870)に八代城が廃城となり、同16年(1883)には八代町民の願いが叶い、南北朝時代の

後醍醐天皇の皇子、懷良親王の顕彰のために本丸内に八代宮が創建されました。

後醍醐天皇の皇子、懷良親王の顕彰のために本丸内に八代宮が創建されました。

現在、八代城跡は八代市の中心的な歴史公園で、また桜の名所として親しまれています。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.