PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

「宝蔵寺」の石段を上り左手に墓地を見ながら進む。

突き当りを右に曲がると、右手にあったのが「茅ヶ崎霊園 永久の郷」。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢4183。

その先左手にあったのが「茅ヶ崎霊園永久の郷 管理事務所」。

更に進むと、右手にあったのが、寺院の如き立派な山門。

民家?の庭園への入口のようであったが。

両脇には緻密な石の彫刻が。(右側)。

左側。

そして来た道を引き返すと、民家の横の花壇にはルピナスの花が。

ことを思い出したのであった。

近づいて。

そして次に訪ねたのが「神奈川県企業庁水道局 芹沢配水池 芹沢ポンプ所」内に

展示されている「臼久保遺跡(うすくぼいせき)」。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢4222他 。

しかし入口は閉ざされて中には入れなかった。

「芹沢配水池」。

「芹沢ポンプ所」。

「芹沢配水池の工事に伴う調査で、縄文時代、弥生時代、古墳時代、中近世の遺構・遺物が発見

されました。「臼久保遺跡」では盛り土して造られた直径18m程度の円墳と考えられるものが

3基発見されましたが、塚部分は削られてしまっており周囲に巡らされた溝(周溝)が

かろうじて残っていたため、その存在と大きさがわかったものです。また小出川を眼下に

ともに約1400年前の古墳時代後期に造営されたもので、この地を治めた首長またはムラ長の

代々の墳墓とみられ、領地を見下ろす絶景を選んだものと考えられます」と。

「芹沢配水池」の水槽の壁の下に展示パネルが置かれていたので、門扉の隙間からズームで。

弥生時代の住居の想像図のようだ。

縄文時代の住居跡の写真であろうか。

そして次に訪ねたのが「追出地蔵」。

茅ヶ崎と寒川の堺の追出橋から延びる道と芹沢の外周をまわる「根通り」の道が交差する

三叉路の真ん中に「追出地蔵」と呼ばれる地蔵様が立っていた。

茅ヶ崎市芹沢4238−1。

この地蔵菩薩も、例えば、「あの世」と「この世」の境界たる賽の河原にあって子供の魂を

救済するものと信じられているように、境界性を強くもった神仏の一つとして理解されている。

そうした背景もあって、道祖神同様、峠や村境など境に祀られることが多いとされているのだが、

実際にこれほどわかりやすい「境界」に祀られている地蔵様というのは案外珍しいかもしれない。

何の変哲もない小さな橋だが、その周辺は古い信仰世界が広がるちょっと不思議な空間だったり

するのだ。

左側には、石碑に彫られた地蔵様。

そしてその右側には地蔵様が二体。

お顔は復元されたものであろうか?

こちらのお顔は失われていた。

地蔵様の足下には、恵比寿様とキューピー人形?が。

キューピーの眼が不気味であったが。

花瓶には、アマドコロの新鮮な花が手向けられていた。

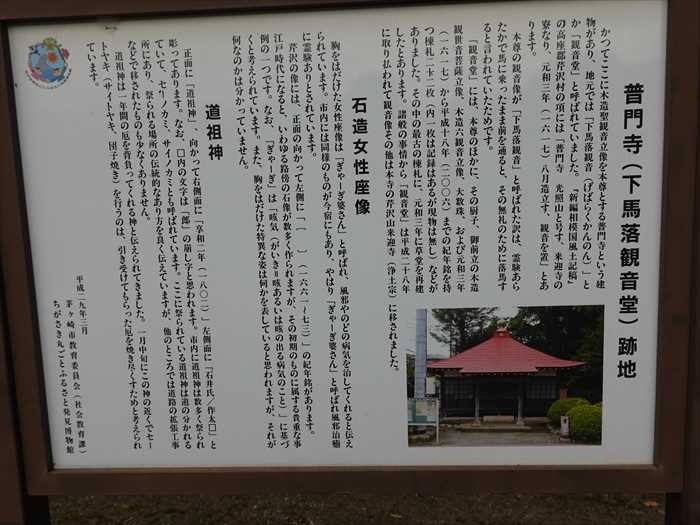

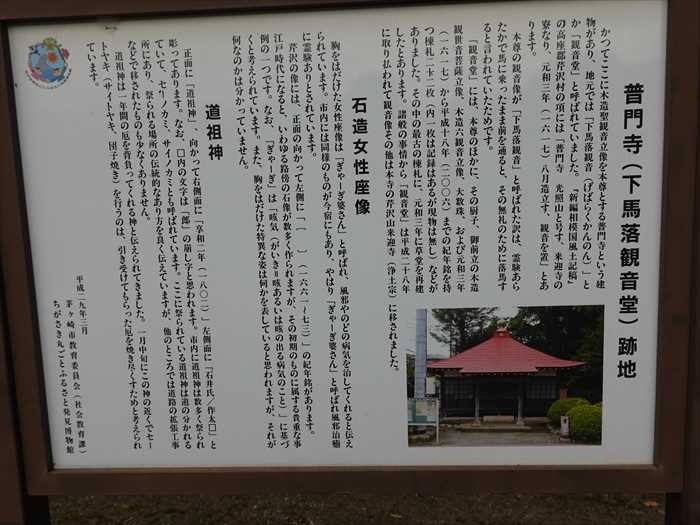

次に訪ねたのが「光照山普門寺観音堂跡」

神奈川県茅ヶ崎市芹沢3335

かつてここに木造聖観音立像を本尊とする普門寺という建物があり、地元では「下馬落観音

(げばらくかんのん)」とか「観音堂」と呼ばれていた と。

奥には石碑と案内板が置かれていた。

石碑「光照山 普門寺 観音堂阯」。

裏面には

「本尊「下馬落観世音菩薩」様は、芹澤山来迎寺に還歸遷座されました。」と。

右手前にあったの「ぎゃーぎ婆さん」・「咳気神(げいきしん)」石仏。

地元ではのどを患って亡くなったお婆さんを祀ったものと言われていて、咳に苦しむ人は竹の筒に

お茶を入れてお供えし、そのお茶を飲めば病気が治ると信じられていたのだそうです。

『茅ヶ崎市史3』では「ぎゃーぎ婆さん――咳気婆さんの意であろう」とその字義を推測して

いますが、咳気とは咳の出る病気で風邪の事。つまり「ぎゃーぎ婆さん」とは「咳のお婆さん」と

いう意味で、古くは咳の神様として信仰されていたことがわかります。

造立年は寛文六年(1666年)といいますから結構古いものです。

胸がハダケた「ぎゃーぎ婆さん」。

「道祖神」碑。

田園地帯をひたすら歩く。

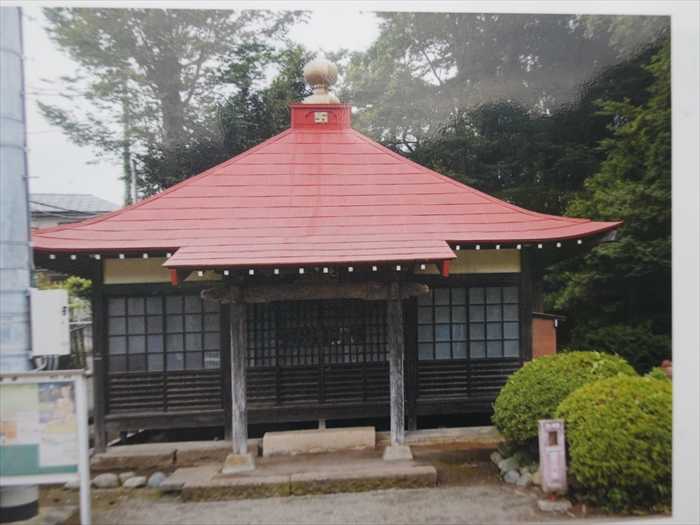

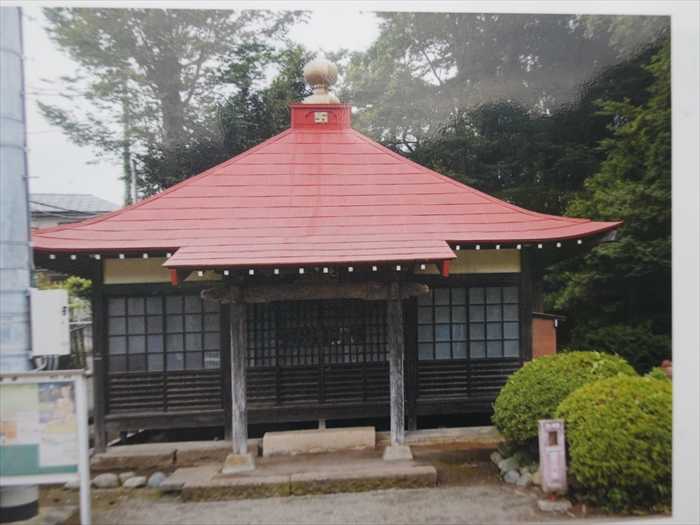

そして「来迎寺」に到着。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢3291。

寺号標石「浄土宗 芹澤山 來迎寺」。

「芹沢山

高安院

来迎寺

」。

参道を進むと右側には「六地蔵」が。

手前に「南無阿弥陀仏」碑が。

「六地蔵」に近づいて。

七重石塔。

五輪塔の「普門寺供養塔」。

横には「普門寺歴代上人誌」碑があった。

ここ来迎寺から数百メートル離れたところに「光照山普門寺」という堂が、平成28年8月まで

建っていたのであった。「光照山普門寺」の歴代上人の墓石等がこの場所に移されたのであろう。

「芹澤山 来迎寺 本堂新築落慶記念碑」。

正面に「本堂」。

参道右側に新しい「延命地蔵尊」。

大きな石灯籠(右)。

大きな石灯籠(左)。

「本堂」に近づいて。

扁額「芹澤山」。

内陣。

ズームして。

「本堂」の中に七福神の「恵比寿神」が鎮座していた。

寺務所。

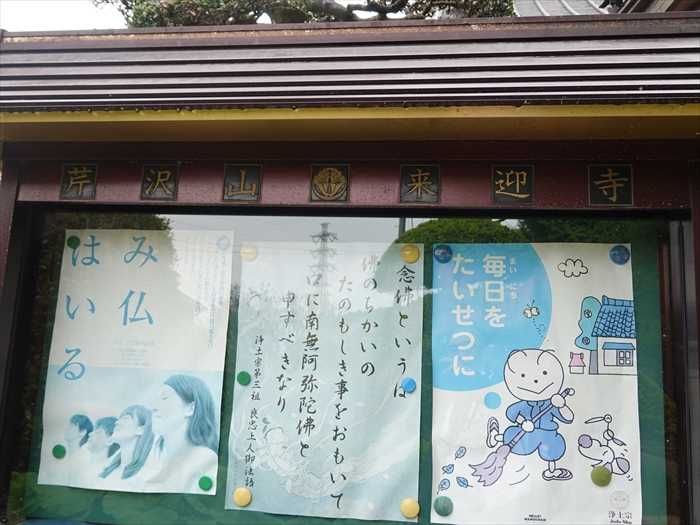

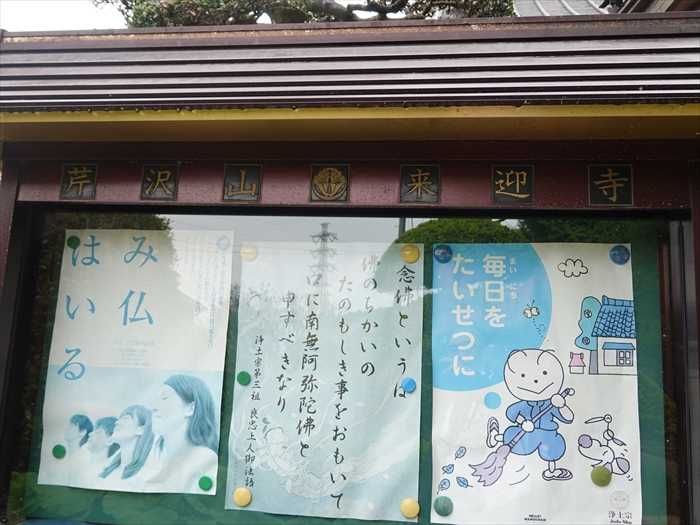

掲示板。

「月影杏葉(つきかげぎょうよう)」と呼ばれる紋が浄土宗の宗紋。

法然上人がお生まれになった漆間家の紋杏葉に、宗歌「月かげ」の月を配したもの。

「本堂」の前の右から境内を見る。

無縫塔が並ぶ。

無縁塚。石仏の台座には「無縁一切之霊」と。

雨が再び降り始め天水桶の水面がざわめく。

本堂前から「来迎寺」の参道を振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「宝蔵寺」の石段を上り左手に墓地を見ながら進む。

突き当りを右に曲がると、右手にあったのが「茅ヶ崎霊園 永久の郷」。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢4183。

その先左手にあったのが「茅ヶ崎霊園永久の郷 管理事務所」。

更に進むと、右手にあったのが、寺院の如き立派な山門。

民家?の庭園への入口のようであったが。

両脇には緻密な石の彫刻が。(右側)。

左側。

そして来た道を引き返すと、民家の横の花壇にはルピナスの花が。

ことを思い出したのであった。

近づいて。

そして次に訪ねたのが「神奈川県企業庁水道局 芹沢配水池 芹沢ポンプ所」内に

展示されている「臼久保遺跡(うすくぼいせき)」。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢4222他 。

しかし入口は閉ざされて中には入れなかった。

「芹沢配水池」。

「芹沢ポンプ所」。

「芹沢配水池の工事に伴う調査で、縄文時代、弥生時代、古墳時代、中近世の遺構・遺物が発見

されました。「臼久保遺跡」では盛り土して造られた直径18m程度の円墳と考えられるものが

3基発見されましたが、塚部分は削られてしまっており周囲に巡らされた溝(周溝)が

かろうじて残っていたため、その存在と大きさがわかったものです。また小出川を眼下に

ともに約1400年前の古墳時代後期に造営されたもので、この地を治めた首長またはムラ長の

代々の墳墓とみられ、領地を見下ろす絶景を選んだものと考えられます」と。

「芹沢配水池」の水槽の壁の下に展示パネルが置かれていたので、門扉の隙間からズームで。

弥生時代の住居の想像図のようだ。

縄文時代の住居跡の写真であろうか。

そして次に訪ねたのが「追出地蔵」。

茅ヶ崎と寒川の堺の追出橋から延びる道と芹沢の外周をまわる「根通り」の道が交差する

三叉路の真ん中に「追出地蔵」と呼ばれる地蔵様が立っていた。

茅ヶ崎市芹沢4238−1。

この地蔵菩薩も、例えば、「あの世」と「この世」の境界たる賽の河原にあって子供の魂を

救済するものと信じられているように、境界性を強くもった神仏の一つとして理解されている。

そうした背景もあって、道祖神同様、峠や村境など境に祀られることが多いとされているのだが、

実際にこれほどわかりやすい「境界」に祀られている地蔵様というのは案外珍しいかもしれない。

何の変哲もない小さな橋だが、その周辺は古い信仰世界が広がるちょっと不思議な空間だったり

するのだ。

左側には、石碑に彫られた地蔵様。

そしてその右側には地蔵様が二体。

お顔は復元されたものであろうか?

こちらのお顔は失われていた。

地蔵様の足下には、恵比寿様とキューピー人形?が。

キューピーの眼が不気味であったが。

花瓶には、アマドコロの新鮮な花が手向けられていた。

次に訪ねたのが「光照山普門寺観音堂跡」

神奈川県茅ヶ崎市芹沢3335

かつてここに木造聖観音立像を本尊とする普門寺という建物があり、地元では「下馬落観音

(げばらくかんのん)」とか「観音堂」と呼ばれていた と。

奥には石碑と案内板が置かれていた。

石碑「光照山 普門寺 観音堂阯」。

裏面には

「本尊「下馬落観世音菩薩」様は、芹澤山来迎寺に還歸遷座されました。」と。

右手前にあったの「ぎゃーぎ婆さん」・「咳気神(げいきしん)」石仏。

地元ではのどを患って亡くなったお婆さんを祀ったものと言われていて、咳に苦しむ人は竹の筒に

お茶を入れてお供えし、そのお茶を飲めば病気が治ると信じられていたのだそうです。

『茅ヶ崎市史3』では「ぎゃーぎ婆さん――咳気婆さんの意であろう」とその字義を推測して

いますが、咳気とは咳の出る病気で風邪の事。つまり「ぎゃーぎ婆さん」とは「咳のお婆さん」と

いう意味で、古くは咳の神様として信仰されていたことがわかります。

造立年は寛文六年(1666年)といいますから結構古いものです。

胸がハダケた「ぎゃーぎ婆さん」。

「道祖神」碑。

「 普門寺(下馬落観音堂)跡地

かつてここに木造聖観音立像を本尊とする普門寺という建物があり、地元では「下馬落観音

(げばらくかんのん)」とか「観音堂」と呼ばれていました。

『新編相摸国風土記稿』の高座郡芹沢村の項には「普門寺 光照山と号す、来迎寺の寮なり

元和三年(一六一七)八月造立す 観音を置」とあります。

本尊の観音像が「下馬落観音」と呼ばれた訳は霊験あらたかで馬に乗ったまま前を通ると、

その無礼のために落馬すると言われたためです。

かつてここに木造聖観音立像を本尊とする普門寺という建物があり、地元では「下馬落観音

(げばらくかんのん)」とか「観音堂」と呼ばれていました。

『新編相摸国風土記稿』の高座郡芹沢村の項には「普門寺 光照山と号す、来迎寺の寮なり

元和三年(一六一七)八月造立す 観音を置」とあります。

本尊の観音像が「下馬落観音」と呼ばれた訳は霊験あらたかで馬に乗ったまま前を通ると、

その無礼のために落馬すると言われたためです。

「観音堂」には、本尊のほかに、その厨子、御前立の木造観世音菩薩立像、木造六観音立像、

大数珠、および元和三年(一六一七)から平成十八年(ニ〇〇六)までの紀年銘を持つ棟札二十ニ枚

(内1枚は記録はあるが現物は無し)などがありました。

(内1枚は記録はあるが現物は無し)などがありました。

その中の最古の棟札に、元和三年に草堂を再建したとあります。諸般の事情から 「観音堂」は

平成二十八年に取り払われて観音像その他は本寺の芹沢山来迎寺(浄土宗)に移されました

石造女性座像

胸をはだけた女性座像は「ぎゃーぎ婆さん」と呼ばれ、風邪やのどの病気を治してくれると

伝えられています。市内には同様のものが今宿にもあり、やはり「ぎゃーぎ婆さん」と呼ばれ

風邪治癒に霊験ありとされています。

伝えられています。市内には同様のものが今宿にもあり、やはり「ぎゃーぎ婆さん」と呼ばれ

風邪治癒に霊験ありとされています。

芹沢の像には、正面に向かって左側に「(1661~73)」の紀年銘があります。江戸時代に

なると、いわゆる路傍の石像が数多く作られますが、その初期のものに属する貴重な事例の

一つです。なお、「ぎゃーぎ」は「咳気(がいき=咳あるいは咳の出る病気のこと)」に基づくと

考えられています。また、胸をはだけた特異な姿は何かを表していると思われますが、それが

何なのかは分かっていません

道祖神

正面に「道祖神」、向かって右側面に「享和ニ年(一八〇ニ)」左側面に「石井氏/作太□」と彫って

あります。なお□内の文字は「郎」のくずし字と思われます。市内に道祖神は数多く祭られていて

セーノカミ、サイノカミとも呼ばれています。ここに祭られている道祖神は道の分かれる所にあり

祭られている場所の伝統的なあり方を良く伝えていますが、他のところでは道路の拡張工事などで

移されたものも少なくありません。

道祖神は一年間の厄を背負ってくれる神と伝えられてきました。一月中旬にこの神の近くで

セートヤキ(サイトヤキ、団子焼き)を行うのは、引き受けてもらった厄を焼き尽くすためと

考えられています。」

なると、いわゆる路傍の石像が数多く作られますが、その初期のものに属する貴重な事例の

一つです。なお、「ぎゃーぎ」は「咳気(がいき=咳あるいは咳の出る病気のこと)」に基づくと

考えられています。また、胸をはだけた特異な姿は何かを表していると思われますが、それが

何なのかは分かっていません

道祖神

正面に「道祖神」、向かって右側面に「享和ニ年(一八〇ニ)」左側面に「石井氏/作太□」と彫って

あります。なお□内の文字は「郎」のくずし字と思われます。市内に道祖神は数多く祭られていて

セーノカミ、サイノカミとも呼ばれています。ここに祭られている道祖神は道の分かれる所にあり

祭られている場所の伝統的なあり方を良く伝えていますが、他のところでは道路の拡張工事などで

移されたものも少なくありません。

道祖神は一年間の厄を背負ってくれる神と伝えられてきました。一月中旬にこの神の近くで

セートヤキ(サイトヤキ、団子焼き)を行うのは、引き受けてもらった厄を焼き尽くすためと

考えられています。」

本尊は下馬落観音で、三十三年に一度しか拝むことはできません。高座郡三十三観音霊場

第14番札所という説があります。本堂は元和三年(一六一七)に再建されたものである と。

田園地帯をひたすら歩く。

そして「来迎寺」に到着。

神奈川県茅ヶ崎市芹沢3291。

寺号標石「浄土宗 芹澤山 來迎寺」。

参道を進むと右側には「六地蔵」が。

手前に「南無阿弥陀仏」碑が。

「六地蔵」に近づいて。

「六地蔵能化縁起供養誌

六道の衢、五濁悪世の闇を輝らし衆々の厄難を済い訶伊の種子は醍醐を証らしめん

六道に輪廻する衆生を救済する菩薩にして本願圣に曰く諸々の厄難を取り除いて

地道を司祭し道をあやまらないよう見守る菩薩であります。

六道に輪廻する衆生を救済する菩薩にして本願圣に曰く諸々の厄難を取り除いて

地道を司祭し道をあやまらないよう見守る菩薩であります。

六地蔵尊の名称と持物と役割

一、大定智悲地蔵菩薩 香炉 地獄道教主

一、大徳清浄地蔵菩薩 宝珠 餓鬼道教主

一、大光明地蔵菩薩 合掌 畜生道教主

一、大清浄無垢地蔵菩薩 旌旗 修羅道教主

一、大清浄地蔵菩薩 錫杖 人間道教主

一、大清浄地蔵菩薩 錫杖 人間道教主

一、大堅固地蔵菩薩 念珠 天上道教主

六地蔵尊は今から二百五十五年前、寛延三年一七四六年に建立されました

今回柏木明氏の浄財喜捨によって修復再建がなされました。」

七重石塔。

五輪塔の「普門寺供養塔」。

横には「普門寺歴代上人誌」碑があった。

ここ来迎寺から数百メートル離れたところに「光照山普門寺」という堂が、平成28年8月まで

建っていたのであった。「光照山普門寺」の歴代上人の墓石等がこの場所に移されたのであろう。

「芹澤山 来迎寺 本堂新築落慶記念碑」。

正面に「本堂」。

参道右側に新しい「延命地蔵尊」。

大きな石灯籠(右)。

大きな石灯籠(左)。

「本堂」に近づいて。

扁額「芹澤山」。

内陣。

ズームして。

「本堂」の中に七福神の「恵比寿神」が鎮座していた。

寺務所。

掲示板。

「月影杏葉(つきかげぎょうよう)」と呼ばれる紋が浄土宗の宗紋。

法然上人がお生まれになった漆間家の紋杏葉に、宗歌「月かげ」の月を配したもの。

「本堂」の前の右から境内を見る。

無縫塔が並ぶ。

無縁塚。石仏の台座には「無縁一切之霊」と。

雨が再び降り始め天水桶の水面がざわめく。

本堂前から「来迎寺」の参道を振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎・浜降祭へ(その5) 2023.08.15

-

茅ヶ崎・浜降祭へ(その4) 2023.08.14

-

茅ヶ崎・浜降祭へ(その3) 2023.08.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.