PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 寒川町歴史散歩

【寒川町の寺社旧蹟を巡る】 目次

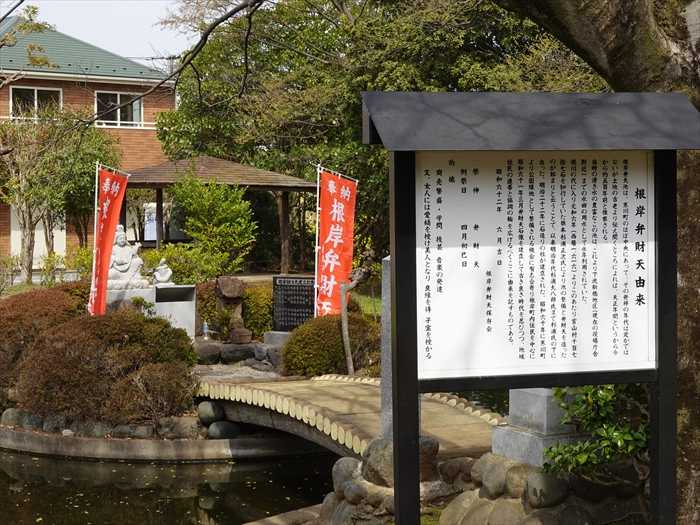

「宮山遺跡」から50mほどの場所にあったのが「宮山緑地」。

神奈川県高座郡寒川町宮山1303−1。

「宮山緑地」は高座郡寒川町にある周辺の自然環境と景観を守るためにつくられた都市緑地。

昭和後期につくられた公園である。

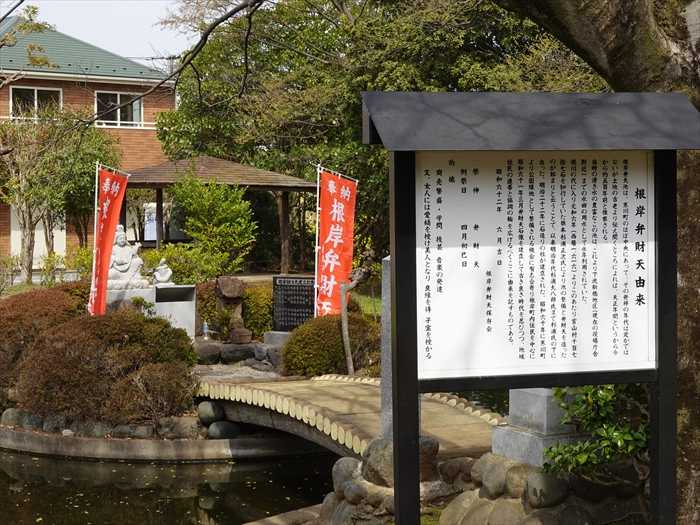

正面に「根岸弁天池」。

手入れの行き届いた松とその下に巨石が。

「根岸弁天池」に架かる太鼓橋の先に「根岸弁財天」。

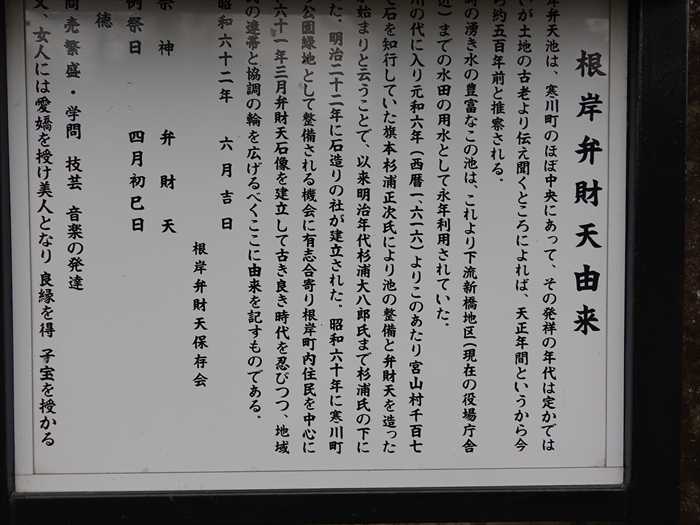

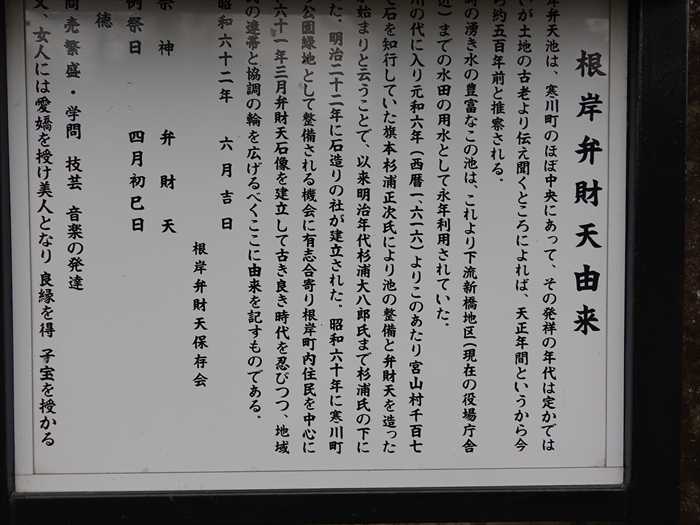

「根岸弁財天由来

根岸弁天池は、寒川町のほぼ中央にあって、その発祥の年代は定かではないが、土地の古老より

当時の湧き水の豊富なこの池は、これより下流新橋地区(現在の役場庁舎付近)までの水田の用水

として永年利用されていた。

徳川の代に入り、元和6年(1616)より、このあたり宮山村1,177石を知行していた旗本杉浦正次氏

により、池の整備と弁財天を造ったのが始まりと云うことで、以来、明治年代杉浦大八郎氏まで

杉浦氏の下に在った。明治22年に石造りの社が建立された。昭和60年に寒川町より公園緑地と

して整備される機会に、有志合寄り、根岸町内住民を中心に昭和61年3月弁財天石像を建立して

古き良き時代を忍びつつ、地域住民の連帯と協調の輪を広げるべく、ここに由来を記すもので

ある。

昭和62年6月吉日

根岸弁財天保存会

祭神 弁財天

例祭日 4月初巳日

功徳

朱の鳥居の扁額も「弁財天」。

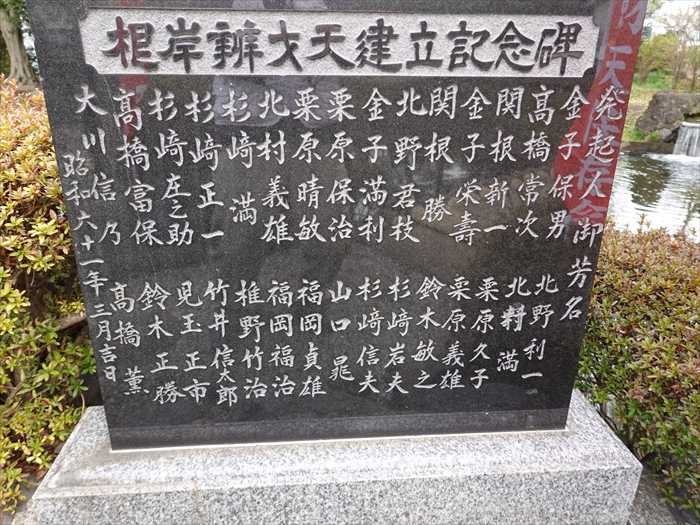

「根岸弁才天」碑。

太鼓橋を渡る。

商売繁盛、学問、諸芸能の発達の神様としても有名だが、女性には愛嬌を授け、美人となり、

良縁を得て子宝にも恵まれるとも言われている。

近づいて。

「蛇の像」。

弁財天の使いとして、富をもたらす存在として知られる。

由緒をみると、湧水があり田を潤していたとあるが、東側には小出川との間の丘があるので、

そこに降った雨が湧水していたのだらう。

しかし現在はポンプにて循環しているのであろう。

園内の柳の新緑も美しく。

左手に見えたのが「寒川総合体育館」その右は「シンコースポーツ 寒川アリーナ」。

右手にあったのが「茅ヶ崎市消防本部 寒川分署」。

さらに「産業道路」を渡り「寒川神社」前に向かって進む。

左手に折れ「寒川 冬のひまわり」の場所を訪ねる。

この空き地が「寒川 冬のひまわり」の場所であるようだ。

11月下旬~12月上旬にはこんな光景が。

【https://www.townnews.co.jp/0604/2021/08/27/589065.html】より

そして次に訪ねたのが「寒川神社前」交差点の前にあった「西善院」。

寺号標石「高野山真言宗 靈信山西善院」。

神奈川県高座郡寒川町宮山3925。

「靈信山西善院」の「山門」前。

「高野山真言宗」。

「靈信山西善院」。

掲示板。

「人の道

苦しみの声を聞いていこう

悲しみの声を聞いていこう

たとえ

力になれなくても人

間らしいやさしさを

もちつづけていこう」。

地蔵菩薩の梵字と立像、その両脇に「智運童女」「享保十五庚戌年(1730)十二月廿日」と

刻まれていた。享保十五庚戌年といえば第八代将軍、徳川吉宗公による享保の改革がなされた頃。

両手を静かに合わせて合掌する地蔵菩薩の足元には、華麗な蓮華座の下に花弁が彫り込まれて

文字通り華々しさを添えているのである。

「童女」の文字から、恐らく幼くして亡くなった愛娘に対する、せめて死出の旅を花で飾って

やろうという切なる親の願いを表したものであろう。

この石仏、文字は解読不能。

「観音講供養」の文字が。

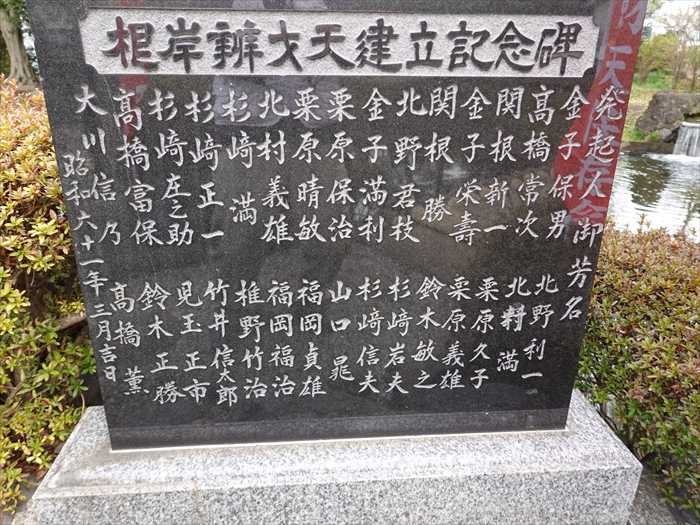

「西善院本堂・客殿・庫裡建設寄附者芳名」碑。

「六地蔵」。

「本堂」。

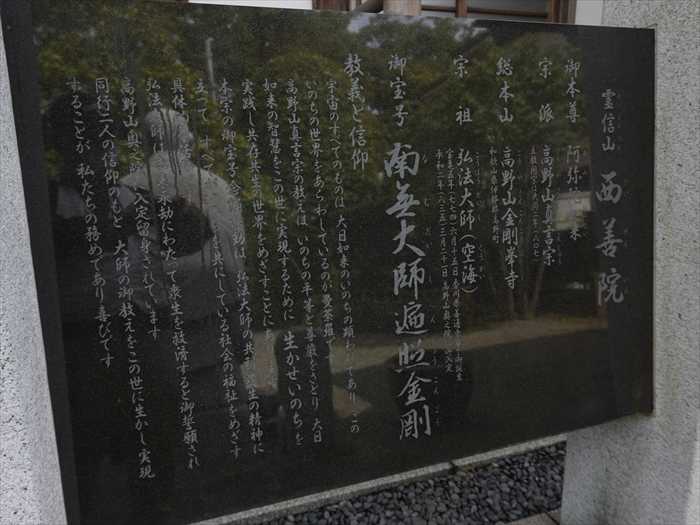

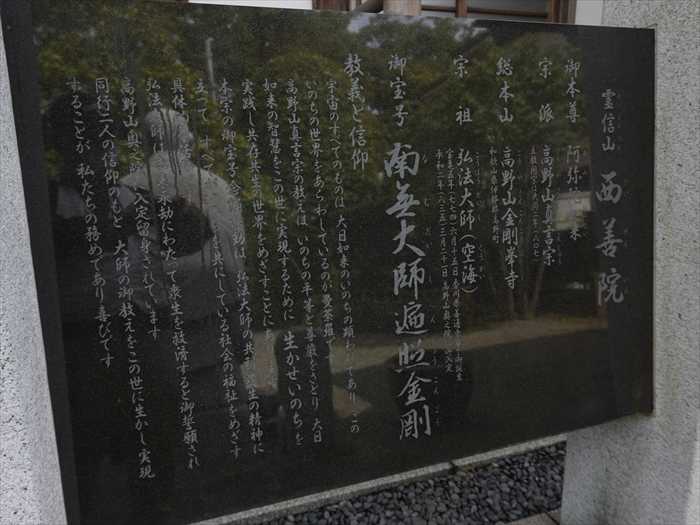

「靈信山西善院

御本尊 阿弥陀如来

宗派 高野山真言宗

立教開宗は大同ニ年(八〇七)

総本山 高野山金剛峯寺

和歌山県伊那郡高野町

宗祖 弘法大師(空海)

宝亀五年(七七四)六月十五日香川県善通寺市で御誕生

承和ニ年(八三五)三月二十一日高野山奥之院に御入定

御法号 南無大師遍照金剛

教義と信仰

宇宙のすべてのものは、大日如来のいのちの顕れであり、このいのちの世界をあらわして

いるのが曼荼羅(まんだら)です。

高野山真言宗の教えは、いのちの平等と尊厳をさとり、大日如来の智慧(ちえ)をこの世に

実現するために、生かせ いのちを実践し、共存共生の世界をめざすことにあります。

本宗の 御宝号念誦運動(ごほうごうねんじゅうんどう)は、弘法大師の 共利衆生

(きょうりしゅじょう) の精神に立って、すべてがいのちを共にしている社会の福祉をめざす

具体的な活動です。

弘法大師は、未来永劫(みらいえいごう)にわたって衆生を救済すると御誓願され、高野山

奥の院に入定留身(にゅうじょうるしん) されています。

同行二人(どうぎょうににん)の信仰のもと大師の御教えをこの世に生かし実現することが、

私たちの努めであり喜びです」

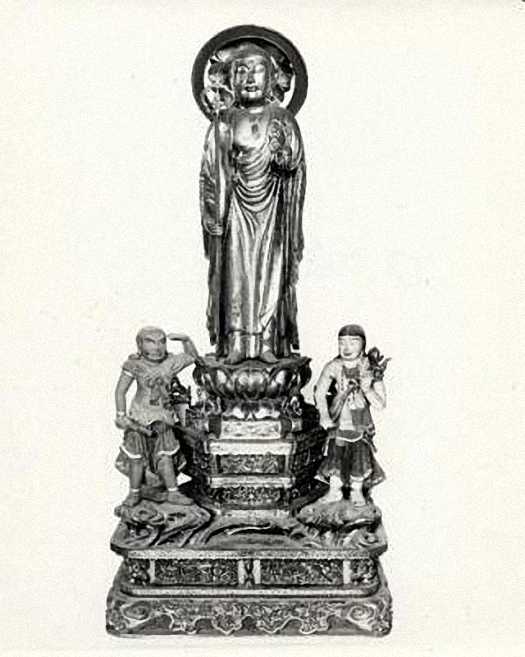

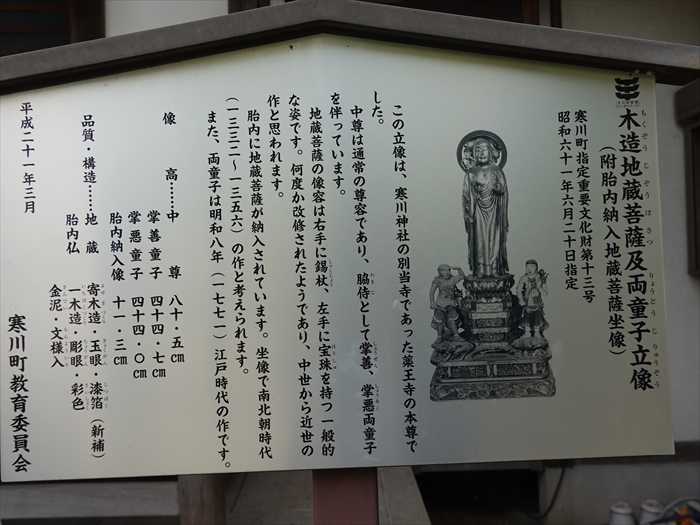

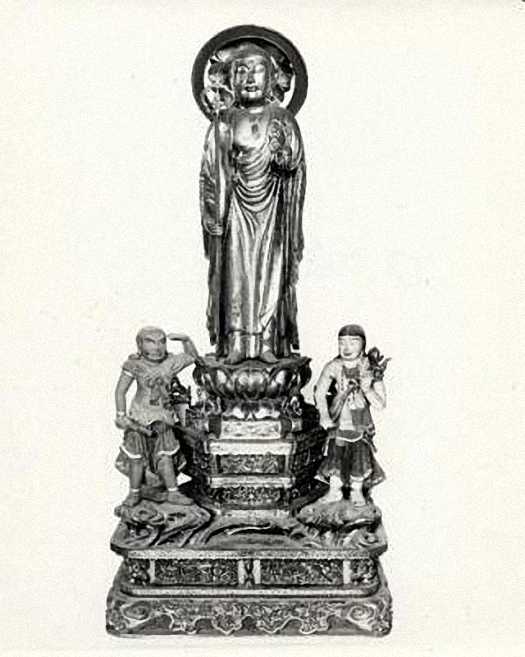

「木造地蔵菩薩及両童子立像

「 木造地蔵菩薩及両童子立像 」をネットから。

頭体部とも前後矧ぎで、両肩・臂・手首・足先などを別材で矧ぐ。

脚部も別材。玉眼を嵌入し、後補を漆箔を施す。

「本堂」正面から見事な彫刻を見る。

ズームして。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「西善院」。

内陣。

「本堂」前の「握手大師」像。

「こうやくん」。

「本堂」の左横に「修行大師」様の像があった。

「南無大師遍照金剛」。

墨染の衣を裾短(すそみじか)に着て檜笠(ひのきがさ)をかぶりゴザを背負う特徴的な姿。

お顔をズームして。

「本堂」を横から。

「大師堂 」。

「薬王寺」と「神照寺」にあった大師像のようだ。

近づいて。

「本堂」前から境内を見る。

「本堂」裏の墓地を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「宮山遺跡」から50mほどの場所にあったのが「宮山緑地」。

神奈川県高座郡寒川町宮山1303−1。

「宮山緑地」は高座郡寒川町にある周辺の自然環境と景観を守るためにつくられた都市緑地。

昭和後期につくられた公園である。

正面に「根岸弁天池」。

手入れの行き届いた松とその下に巨石が。

「根岸弁天池」に架かる太鼓橋の先に「根岸弁財天」。

「根岸弁財天由来

根岸弁天池は、寒川町のほぼ中央にあって、その発祥の年代は定かではないが、土地の古老より

当時の湧き水の豊富なこの池は、これより下流新橋地区(現在の役場庁舎付近)までの水田の用水

として永年利用されていた。

徳川の代に入り、元和6年(1616)より、このあたり宮山村1,177石を知行していた旗本杉浦正次氏

により、池の整備と弁財天を造ったのが始まりと云うことで、以来、明治年代杉浦大八郎氏まで

杉浦氏の下に在った。明治22年に石造りの社が建立された。昭和60年に寒川町より公園緑地と

して整備される機会に、有志合寄り、根岸町内住民を中心に昭和61年3月弁財天石像を建立して

古き良き時代を忍びつつ、地域住民の連帯と協調の輪を広げるべく、ここに由来を記すもので

ある。

昭和62年6月吉日

根岸弁財天保存会

祭神 弁財天

例祭日 4月初巳日

功徳

商売繁盛、学問・技芸・音楽の発達。又、女人には愛嬌を授け美人となり、

良縁を得、子宝を授かる」

朱の鳥居の扁額も「弁財天」。

「根岸弁才天」碑。

太鼓橋を渡る。

商売繁盛、学問、諸芸能の発達の神様としても有名だが、女性には愛嬌を授け、美人となり、

良縁を得て子宝にも恵まれるとも言われている。

近づいて。

「蛇の像」。

弁財天の使いとして、富をもたらす存在として知られる。

由緒をみると、湧水があり田を潤していたとあるが、東側には小出川との間の丘があるので、

そこに降った雨が湧水していたのだらう。

しかし現在はポンプにて循環しているのであろう。

園内の柳の新緑も美しく。

左手に見えたのが「寒川総合体育館」その右は「シンコースポーツ 寒川アリーナ」。

右手にあったのが「茅ヶ崎市消防本部 寒川分署」。

さらに「産業道路」を渡り「寒川神社」前に向かって進む。

左手に折れ「寒川 冬のひまわり」の場所を訪ねる。

この空き地が「寒川 冬のひまわり」の場所であるようだ。

11月下旬~12月上旬にはこんな光景が。

【https://www.townnews.co.jp/0604/2021/08/27/589065.html】より

そして次に訪ねたのが「寒川神社前」交差点の前にあった「西善院」。

寺号標石「高野山真言宗 靈信山西善院」。

神奈川県高座郡寒川町宮山3925。

「靈信山西善院」の「山門」前。

「高野山真言宗」。

「靈信山西善院」。

掲示板。

「人の道

苦しみの声を聞いていこう

悲しみの声を聞いていこう

たとえ

力になれなくても人

間らしいやさしさを

もちつづけていこう」。

地蔵菩薩の梵字と立像、その両脇に「智運童女」「享保十五庚戌年(1730)十二月廿日」と

刻まれていた。享保十五庚戌年といえば第八代将軍、徳川吉宗公による享保の改革がなされた頃。

両手を静かに合わせて合掌する地蔵菩薩の足元には、華麗な蓮華座の下に花弁が彫り込まれて

文字通り華々しさを添えているのである。

「童女」の文字から、恐らく幼くして亡くなった愛娘に対する、せめて死出の旅を花で飾って

やろうという切なる親の願いを表したものであろう。

この石仏、文字は解読不能。

「観音講供養」の文字が。

「西善院本堂・客殿・庫裡建設寄附者芳名」碑。

「六地蔵」。

「本堂」。

寒川神社の供僧寺として創建され明治維新の神仏分離令により 神社から独立

その際、寒川神社の別当寺薬王寺、供僧寺の神照寺の本尊や檀家を引き継いだと。

御本尊の木造阿弥陀如来像

薬王寺の本尊であった 木造地蔵三尊像

神照寺の本尊であった如意輪観音半迦像 が安置されている と。

「靈信山西善院

御本尊 阿弥陀如来

宗派 高野山真言宗

立教開宗は大同ニ年(八〇七)

総本山 高野山金剛峯寺

和歌山県伊那郡高野町

宗祖 弘法大師(空海)

宝亀五年(七七四)六月十五日香川県善通寺市で御誕生

承和ニ年(八三五)三月二十一日高野山奥之院に御入定

御法号 南無大師遍照金剛

教義と信仰

宇宙のすべてのものは、大日如来のいのちの顕れであり、このいのちの世界をあらわして

いるのが曼荼羅(まんだら)です。

高野山真言宗の教えは、いのちの平等と尊厳をさとり、大日如来の智慧(ちえ)をこの世に

実現するために、生かせ いのちを実践し、共存共生の世界をめざすことにあります。

本宗の 御宝号念誦運動(ごほうごうねんじゅうんどう)は、弘法大師の 共利衆生

(きょうりしゅじょう) の精神に立って、すべてがいのちを共にしている社会の福祉をめざす

具体的な活動です。

弘法大師は、未来永劫(みらいえいごう)にわたって衆生を救済すると御誓願され、高野山

奥の院に入定留身(にゅうじょうるしん) されています。

同行二人(どうぎょうににん)の信仰のもと大師の御教えをこの世に生かし実現することが、

私たちの努めであり喜びです」

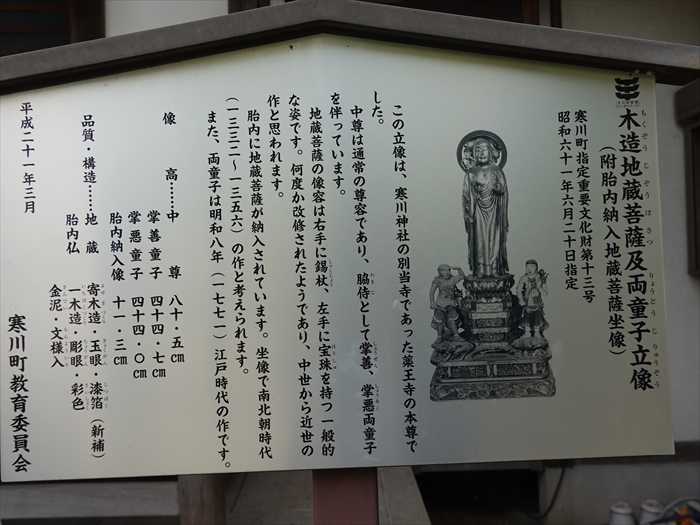

「木造地蔵菩薩及両童子立像

(附胎内納入地蔵菩薩坐像)

寒川町指定重要文化財第十三号

昭和六十一年六月ニ十日指定

この立像は、寒川神社の別当寺であった薬王寺の本尊でした。

中尊は通常の尊容であり、脇として掌善、掌悪両童子を伴っています。

地蔵善薩の像容は右手に錫杖、左手に宝珠を持っ一般的な姿です。何度か改修されたようであり、

中世から近世の作と思われます。

中世から近世の作と思われます。

胎内に地蔵菩薩が納人されています。坐像で南北朝時代(一三三ニ~一三五六)の作と

考えられます。

考えられます。

また、両童子は明和八年(一七七一)江戸時代の作です。

像高・・・中尊 八十・五cm

掌善童子 四十四・七cm

掌悪童子 四十四・〇cm

掌善童子 四十四・七cm

掌悪童子 四十四・〇cm

胎内納入像 十一・三cm

品質・構造・・・地蔵 寄木造・玉眼・漆箔(新補)

胎内仏 一木造・彫眼・彩色・金泥・文様入」

品質・構造・・・地蔵 寄木造・玉眼・漆箔(新補)

胎内仏 一木造・彫眼・彩色・金泥・文様入」

「 木造地蔵菩薩及両童子立像 」をネットから。

頭体部とも前後矧ぎで、両肩・臂・手首・足先などを別材で矧ぐ。

脚部も別材。玉眼を嵌入し、後補を漆箔を施す。

「本堂」正面から見事な彫刻を見る。

ズームして。

木鼻(右)。

木鼻(左)。

扁額「西善院」。

内陣。

「本堂」前の「握手大師」像。

弘法大師様と握手をして 縁を結んで参りました。

「こうやくん」。

平成27年の高野山開創1200年に向け、平成の高野聖として「こうやくん」が誕生した。

高野山の広告塔として、日本全国を行脚し、高野山の魅力を多くの人に伝えてまわる。

高野山の広告塔として、日本全国を行脚し、高野山の魅力を多くの人に伝えてまわる。

職業:高野聖(こうやひじり) 高野山の魅力を全国の人々に伝える。

性格:明るく、賢く、しっかり者・・・時にうっかり者

特技:出会った人全てを笑顔にする

趣味:人とのふれあい

好きな食べ物:高野どうふ、ごまどうふ

性別 :男の子

出身地:和歌山県

誕生日:平成21年3月21日

「本堂」の左横に「修行大師」様の像があった。

「南無大師遍照金剛」。

墨染の衣を裾短(すそみじか)に着て檜笠(ひのきがさ)をかぶりゴザを背負う特徴的な姿。

お顔をズームして。

「本堂」を横から。

「大師堂 」。

「薬王寺」と「神照寺」にあった大師像のようだ。

近づいて。

「本堂」前から境内を見る。

「本堂」裏の墓地を見る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[寒川町歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その26) ・ … 2022.07.29

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その25)・ … 2022.07.28

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その24) ・ … 2022.07.27 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.