PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【時間が出来れば、… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

「左馬大明神社」を後にして次の目的地の「土震(すなふるい)塚(小栗判官蘇生伝承地)」に

向かって県道403号線に向かって進む。

県道403号・菖蒲沢戸塚線の交差点の角にあったのが先程訪ねた

「 曹洞宗西嶺山花應院入口 」案内。

「 閻魔大王像(藤沢市重要文化財)、小栗判官照手姫縁起絵巻・地獄変相十王図 」と。

亀井野下から境川への坂を上って行き、左手にあった石段を上って行った。

石段の上の高台の畑地の中にあったのが「 土震()塚

この一帯には小栗判官にまつわるものがいくつか残されており、また遊行寺に残る小栗判官の

伝説では、ここが小栗を毒殺した横山の屋敷があった場所であるとも言われているのだ。

僅かに盛り上がった土盛りの中の榊の古木の周辺には石碑や案内板等は全くなかった。

そして「土震塚」への石段の上からは、道路の反対側にある石碑が見えたので次に訪ねた。

「 伝承小栗塚之跡 」と刻まれた石碑。

石碑の手前にあったのが「 湘南ゆうき村 」。

「 社会福祉法人 藤沢育成会 湘南ゆうき村 」。

藤沢市の知的障害者通所施設、身体障害者・高齢者デイサービス施設。

伝承小栗塚之跡 」前から。

小栗塚は湘南ゆうき村建設に伴って消滅したのであった。

現在は石垣の上に「伝承小栗塚之跡」の石碑が寂しく建っていた。

地元の寺・遊行寺は説経節の「小栗判官」でも登場するゆかりの地であるが、ここには

説経節とは異なる伝説が残されているのだ。

相模国藤沢俣野の横山大膳という者の屋敷に滞在した。実は横山大膳は盗賊であり、財宝目当てで

小栗を殺そうとした。それを知り窮地を救おうとしたのが、この屋敷で働く照手という遊女で

あった。しかし毒酒を飲まされた小栗は死に、上野原に棄てられた。14代遊行上人であった

太空上人は、夢の中で閻魔大王より小栗を助けよとの言葉を受け、上野原で蘇った小栗を見つけ、

熊野湯の峰へ行けるよう段取りをする……という展開となる。

いずれにせよ、この小栗塚と土震塚が埋葬と蘇生の伝承地されているのだ。

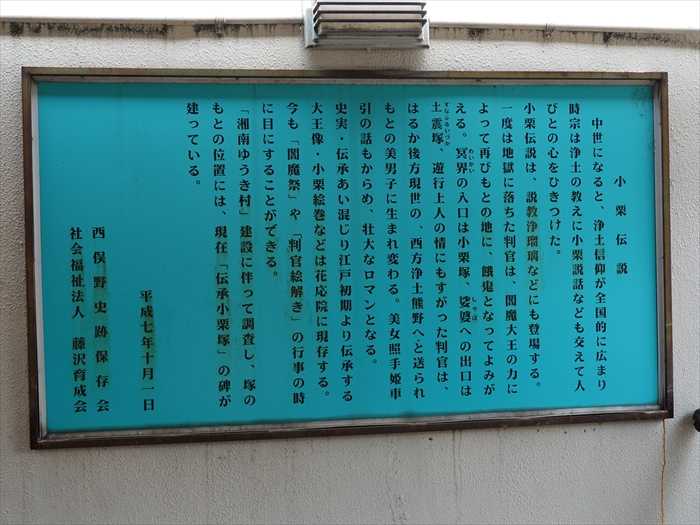

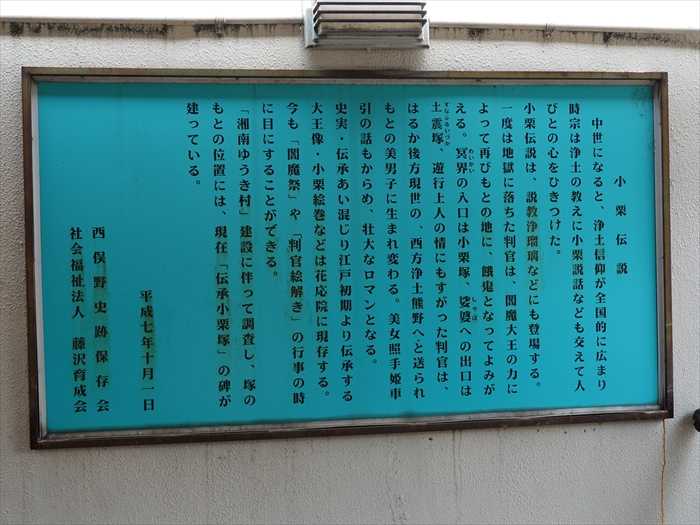

「 小栗伝説

中世になると、浄土信仰が全国的に広まり、時宗は浄土の教えに小栗説話なども交えて人びとの

心をひきつけた。

石碑「伝承小栗塚之跡」を後にして再び「境川」沿いの道に向かって山林の中の山道を下る。

途中にあったのが 「馬頭観世音」碑 。

その隣にあった石仏。

お顔の部分は補修されていた。

竹林の中を進む。

そして「境川」沿いの下道に出て再び「横浜薬科大学 図書館棟」を見る。

この先の境川には昔は「 常使橋(じょうつかいはし) 」があったと。

その先、民家の大谷石塀の中にあった「 庚申塔 」。

藤沢市西俣野360。

「境川」の堤防上にある「 藤沢大和自転車道線 」を歩く。

一般に「 境川サイクリングロード 」とも呼ばれる。整備済み区間の大部分が境川の

右岸(西岸)に沿っている。

そして前方右手に見えて来たのが「 和泉川 」の境川への合流地点。

「 境川遊水地 情報センター 」に到着し、自由時間となり、近くのベンチで、各自用意していた

昼食を楽しむ。

「境川遊水地 情報センター」内にあった「 県立境川遊水地公園 」周辺の航空写真。

遊水地のできる前の航空写真。

「境川遊水地 情報センター」の「 エントランスホール 」。

下飯田遊水地のビオトープを見渡せる場所にテーブルセットがあり、ゆっくりくつろぐことが

できるのであった。

「 河川情報スペース 」。

境川遊水地に関するビデオの上映(8分間)と遊水地の機能、県内の河川情報や治水の展示パネル、

境川遊水地周辺で見られる生き物の情報展示などがあった。

遊水地周辺の「 生きもの 」展示コーナー。

そして自由時間を終了し、定時に再集合。

「県立境川遊水地公園」案内図 。

右から「俣野遊水地」、「下飯田遊水地」、「今田遊水地」。

広さは26.1ヘクタールに及ぶ。過去、氾濫を繰り返してきた境川下流部の洪水防止を目的に

作られ、2019年に完成、3遊水池を合わせて約90万m3の貯水量がある。

水辺の様々な生物が生息できるビオトープが設けられ、少年野球部、テニスコート、多目的

グランドなども整備されていたのであった。

「境川遊水地 情報センター」を後にして、境川に架かる「 遊水池橋 」を渡る。

「 遊水池橋 」から 「境川」の上流 を見る。

「遊水池橋」から 「境川」の下流 を見る。

住宅街の東側の坂道を上って行った。

右手に鎮座していたのが 「北窪の馬頭観音像」と「馬頭観音」碑 。

天保3年(1832)辰3月吉日の銘があり、念仏講によって建てられた勢至菩薩像(馬頭観音像という

説もある)で、隣に明治2年(1869)銘の馬頭観音文字塔もあった。

「北窪の馬頭観音像」に近づいて。

近世以降は国内の流通が活発化し、馬が移動や荷運びの手段として使われることが多くなった。

これに伴い馬が急死した路傍や芝先(馬捨場)などに馬頭観音が多く祀られ、動物への供養塔

としての意味合いが強くなっていった。なお、「馬頭観世音」の文字だけ彫られた石碑は、

多くが愛馬への供養として祀られたものである。

また、千葉県では馬に跨った馬頭観音像が多く見られるとのこと。

周囲には 「日本大学生物資源科学部」の実験農場 が。

緑が一面に拡がる実験農場。

立入禁止と。

そして地元の寺「 雲昌寺 」👈️リンクを本堂裏の墓地側から訪ねた。

相摸國風土記稿によればこの「 雲昌寺 」は、建保年間(1213年~1219年)に鎌倉幕府二代執権

北条義時が唐より帰朝後、 藤沢今田村の地に建立した瑞龍寺を起源 とする と。

慶長元年(1596年)7月水害で罹災した後、鎌倉市植木の龍宝寺四世玖山宗順和尚を開山に迎え、

現在地のここ亀井野に移り寺号を曹洞宗光輝山雲昌寺と改めた とのこと。

「雲昌寺歴代住職の墓」の奥にあったのが、 北条義時の墓?とされる「道西塚碑」 。

もとは瑞龍寺の跡地にあったが(現県立藤沢工科高等学校の辺り)、雲昌寺住職によって、ここ

「雲昌寺歴代住職の墓」に移されたとのこと。碑面には「 光輝院殿瑞龍道西居士 」と

刻まれていた。現存するこの碑は江戸時代後期のものと考えられているとのこと。

墓地から雲昌寺の位牌堂を見る。

北条義時の墓?とされる「道西塚碑」があった「雲昌寺歴代住職の墓」を振り返る。

「 雲昌寺 」👈リンク の「位牌堂」内の仏様。

そして「本堂」前の石碑・石仏群。

「水子地蔵」、「愛育地蔵」。

その左の石仏と石碑。

この石碑には「南無阿弥陀佛」と。

大師像が2体。

「相模国 準四国 八十八ヶ所

第四十六番 円行村青雲寺

御詠歌 青雲のうきよはるりの海なれや薬師のめぐみむすばぬはなし

第六十六番 亀井野雲昌寺

御詠歌 白峯の雲よりうつる月影もよろす代すめり亀井野の水」

両方の大師像とも番号不明のため特定できず

相模国準四国八十八ケ所結願

令和三年十一月吉日

豊田澄子

秋元道恵」

その隣にあった石仏。

さらに石仏が並ぶ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

向かって県道403号線に向かって進む。

県道403号・菖蒲沢戸塚線の交差点の角にあったのが先程訪ねた

「 曹洞宗西嶺山花應院入口 」案内。

「 閻魔大王像(藤沢市重要文化財)、小栗判官照手姫縁起絵巻・地獄変相十王図 」と。

亀井野下から境川への坂を上って行き、左手にあった石段を上って行った。

石段の上の高台の畑地の中にあったのが「 土震()塚

毒殺されて埋められた小栗判官が、蘇生した場所と言われる。遊行第14代太空上人の夢枕に、

閻魔大王から判官蘇生のお告げがあり、上人が上野原の埋葬地に出向くと、カラスの群れている

塚が四方に割れて、醜い餓鬼の姿で判官が蘇生し、体の土を振るい落としたといわれる。

塚の上には一本の大きな榊の古木が茂り、昔この榊の枝を伐採したら、地面が震動したため、

以降村人はこの榊に手を付けるのをやめたと言われる。榊は今、枝を払われた小木となり、

昔を偲ぶことは難しいのであった。

閻魔大王から判官蘇生のお告げがあり、上人が上野原の埋葬地に出向くと、カラスの群れている

塚が四方に割れて、醜い餓鬼の姿で判官が蘇生し、体の土を振るい落としたといわれる。

塚の上には一本の大きな榊の古木が茂り、昔この榊の枝を伐採したら、地面が震動したため、

以降村人はこの榊に手を付けるのをやめたと言われる。榊は今、枝を払われた小木となり、

昔を偲ぶことは難しいのであった。

この一帯には小栗判官にまつわるものがいくつか残されており、また遊行寺に残る小栗判官の

伝説では、ここが小栗を毒殺した横山の屋敷があった場所であるとも言われているのだ。

僅かに盛り上がった土盛りの中の榊の古木の周辺には石碑や案内板等は全くなかった。

そして「土震塚」への石段の上からは、道路の反対側にある石碑が見えたので次に訪ねた。

「 伝承小栗塚之跡 」と刻まれた石碑。

石碑の手前にあったのが「 湘南ゆうき村 」。

「 社会福祉法人 藤沢育成会 湘南ゆうき村 」。

藤沢市の知的障害者通所施設、身体障害者・高齢者デイサービス施設。

伝承小栗塚之跡 」前から。

小栗塚は湘南ゆうき村建設に伴って消滅したのであった。

現在は石垣の上に「伝承小栗塚之跡」の石碑が寂しく建っていた。

地元の寺・遊行寺は説経節の「小栗判官」でも登場するゆかりの地であるが、ここには

説経節とは異なる伝説が残されているのだ。

相模国藤沢俣野の横山大膳という者の屋敷に滞在した。実は横山大膳は盗賊であり、財宝目当てで

小栗を殺そうとした。それを知り窮地を救おうとしたのが、この屋敷で働く照手という遊女で

あった。しかし毒酒を飲まされた小栗は死に、上野原に棄てられた。14代遊行上人であった

太空上人は、夢の中で閻魔大王より小栗を助けよとの言葉を受け、上野原で蘇った小栗を見つけ、

熊野湯の峰へ行けるよう段取りをする……という展開となる。

いずれにせよ、この小栗塚と土震塚が埋葬と蘇生の伝承地されているのだ。

「 小栗伝説

中世になると、浄土信仰が全国的に広まり、時宗は浄土の教えに小栗説話なども交えて人びとの

心をひきつけた。

小栗伝説は、説教浄瑠璃などにも登場する。一度は地獄に落ちた判官は、閻魔大王の力によって

再びもとの地に、餓鬼となってよみがえる。冥界の人口は小栗塚、娑婆(しゃば)への出口は

再びもとの地に、餓鬼となってよみがえる。冥界の人口は小栗塚、娑婆(しゃば)への出口は

土震塚、遊行上人の情にもすがった判官は、はるか後方現世の、西方浄土熊野へと送られ

もとの美男子に生まれ変わる。美女照手姫車引の話もからめ、壮大なロマンとなる。

史実・伝承あい混じり江戸初期より伝承する大王像・小栗絵巻などは花応院に現存する。

今も「閻魔祭」や「判官絵解き」の行事の時に目にすることがてきる。

「湘南ゆうき村」建設に伴って調査し、塚のもとの位置には、現在「伝承小栗塚」の碑が

建っている。

平成七年十月一日

西俣野史跡保存会

社会福社法人 藤沢育成会」

石碑「伝承小栗塚之跡」を後にして再び「境川」沿いの道に向かって山林の中の山道を下る。

途中にあったのが 「馬頭観世音」碑 。

その隣にあった石仏。

お顔の部分は補修されていた。

竹林の中を進む。

そして「境川」沿いの下道に出て再び「横浜薬科大学 図書館棟」を見る。

この先の境川には昔は「 常使橋(じょうつかいはし) 」があったと。

「 常使橋橋

戦後、県道菖蒲沢・戸塚線が開通し、境川を渡る俣野橋が架けられたが、それ以前はやや上流に

「常使橋」があり、西俣野と横浜市戸塚区俣野町を繋いでいた。橋名の由来は、俣野郷と大庭城の

使者が常に往来していたからと言われる。こから百坂を越えて滝山街道に通じる道は、西俣野

「常使橋」があり、西俣野と横浜市戸塚区俣野町を繋いでいた。橋名の由来は、俣野郷と大庭城の

使者が常に往来していたからと言われる。こから百坂を越えて滝山街道に通じる道は、西俣野

を貫く往時の主要道のひとつだったようだ。」

その先、民家の大谷石塀の中にあった「 庚申塔 」。

藤沢市西俣野360。

この先左側が「 西俣野道場跡

」

常使橋跡から境川に沿って遡ると、西側に今は宅地となった高台が続き、この辺りに以前

道場ヶ谷(どうじょうがたに)という字名があった。1325年に藤沢に遊行寺(清浄光寺)が開山と

なるまで、開祖の呑海が、兄でこの地の地頭であった俣野景平より土地を譲り受け、布教活動の

拠点とする修行道場を開いていたとされる。

道場ヶ谷(どうじょうがたに)という字名があった。1325年に藤沢に遊行寺(清浄光寺)が開山と

なるまで、開祖の呑海が、兄でこの地の地頭であった俣野景平より土地を譲り受け、布教活動の

拠点とする修行道場を開いていたとされる。

現在小栗塚公園や北窪公園のある一帯が修行道場跡地と推測される。新編相模国風土記稿には、

「堂場ヶ谷」と記載されている。相模野台地と境川の低地が交錯する場所で、道場が廃されたあと

この地は、村共有の萱場(屋根葺の材料)となっていた と。

「堂場ヶ谷」と記載されている。相模野台地と境川の低地が交錯する場所で、道場が廃されたあと

この地は、村共有の萱場(屋根葺の材料)となっていた と。

「境川」の堤防上にある「 藤沢大和自転車道線 」を歩く。

一般に「 境川サイクリングロード 」とも呼ばれる。整備済み区間の大部分が境川の

右岸(西岸)に沿っている。

起点:藤沢市鵠沼海岸 - 国道134号松波交差点の地下に設けられた

地下横断歩道「湘南 海のちか道」

地下横断歩道「湘南 海のちか道」

終点:大和市下鶴間 - 国道246号大和橋西詰

そして前方右手に見えて来たのが「 和泉川 」の境川への合流地点。

「 境川遊水地 情報センター 」に到着し、自由時間となり、近くのベンチで、各自用意していた

昼食を楽しむ。

「境川遊水地 情報センター」内にあった「 県立境川遊水地公園 」周辺の航空写真。

遊水地のできる前の航空写真。

「境川遊水地 情報センター」の「 エントランスホール 」。

下飯田遊水地のビオトープを見渡せる場所にテーブルセットがあり、ゆっくりくつろぐことが

できるのであった。

「 河川情報スペース 」。

境川遊水地に関するビデオの上映(8分間)と遊水地の機能、県内の河川情報や治水の展示パネル、

境川遊水地周辺で見られる生き物の情報展示などがあった。

遊水地周辺の「 生きもの 」展示コーナー。

そして自由時間を終了し、定時に再集合。

「県立境川遊水地公園」案内図 。

右から「俣野遊水地」、「下飯田遊水地」、「今田遊水地」。

広さは26.1ヘクタールに及ぶ。過去、氾濫を繰り返してきた境川下流部の洪水防止を目的に

作られ、2019年に完成、3遊水池を合わせて約90万m3の貯水量がある。

水辺の様々な生物が生息できるビオトープが設けられ、少年野球部、テニスコート、多目的

グランドなども整備されていたのであった。

「境川遊水地 情報センター」を後にして、境川に架かる「 遊水池橋 」を渡る。

「 遊水池橋 」から 「境川」の上流 を見る。

「遊水池橋」から 「境川」の下流 を見る。

住宅街の東側の坂道を上って行った。

右手に鎮座していたのが 「北窪の馬頭観音像」と「馬頭観音」碑 。

天保3年(1832)辰3月吉日の銘があり、念仏講によって建てられた勢至菩薩像(馬頭観音像という

説もある)で、隣に明治2年(1869)銘の馬頭観音文字塔もあった。

「北窪の馬頭観音像」に近づいて。

近世以降は国内の流通が活発化し、馬が移動や荷運びの手段として使われることが多くなった。

これに伴い馬が急死した路傍や芝先(馬捨場)などに馬頭観音が多く祀られ、動物への供養塔

としての意味合いが強くなっていった。なお、「馬頭観世音」の文字だけ彫られた石碑は、

多くが愛馬への供養として祀られたものである。

また、千葉県では馬に跨った馬頭観音像が多く見られるとのこと。

周囲には 「日本大学生物資源科学部」の実験農場 が。

緑が一面に拡がる実験農場。

立入禁止と。

そして地元の寺「 雲昌寺 」👈️リンクを本堂裏の墓地側から訪ねた。

相摸國風土記稿によればこの「 雲昌寺 」は、建保年間(1213年~1219年)に鎌倉幕府二代執権

北条義時が唐より帰朝後、 藤沢今田村の地に建立した瑞龍寺を起源 とする と。

慶長元年(1596年)7月水害で罹災した後、鎌倉市植木の龍宝寺四世玖山宗順和尚を開山に迎え、

現在地のここ亀井野に移り寺号を曹洞宗光輝山雲昌寺と改めた とのこと。

「雲昌寺歴代住職の墓」の奥にあったのが、 北条義時の墓?とされる「道西塚碑」 。

もとは瑞龍寺の跡地にあったが(現県立藤沢工科高等学校の辺り)、雲昌寺住職によって、ここ

「雲昌寺歴代住職の墓」に移されたとのこと。碑面には「 光輝院殿瑞龍道西居士 」と

刻まれていた。現存するこの碑は江戸時代後期のものと考えられているとのこと。

墓地から雲昌寺の位牌堂を見る。

北条義時の墓?とされる「道西塚碑」があった「雲昌寺歴代住職の墓」を振り返る。

「 雲昌寺 」👈リンク の「位牌堂」内の仏様。

そして「本堂」前の石碑・石仏群。

「水子地蔵」、「愛育地蔵」。

その左の石仏と石碑。

この石碑には「南無阿弥陀佛」と。

大師像が2体。

「相模国 準四国 八十八ヶ所

第四十六番 円行村青雲寺

御詠歌 青雲のうきよはるりの海なれや薬師のめぐみむすばぬはなし

第六十六番 亀井野雲昌寺

御詠歌 白峯の雲よりうつる月影もよろす代すめり亀井野の水」

両方の大師像とも番号不明のため特定できず

相模国準四国八十八ケ所結願

令和三年十一月吉日

豊田澄子

秋元道恵」

その隣にあった石仏。

さらに石仏が並ぶ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.