PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

そして「 孔子像

」 の前を通り抜けると、

前方に深い緑に包まれて佇む 「 学校門

」が見えて来た。

「 学校門 」

寛文八(一六六八)年の創建。

足利学校のシンボルとして現代へ継承されていると。

扁額「 學校 」。

「 学校門

日本で唯一の「學校」の額がかけられた門です。

きました。

「学校」という言葉は儒学の教科書の一つである「孟子」の中にある言葉です。

扁額「學校」は明の書家将竜渓(しょうりゅうけい)の書を江戸国士舘助教授の狛高庸

(こまたかやす)が縮小したものです。」

私たちが普段使う「学校」と言う言葉は、儒学の教科書の一つである「孟子」の中にある言葉で

あるとのこと。知らず知らずの内に私たちの側にも儒学の1つが入っている事が分かるので

あっ た。

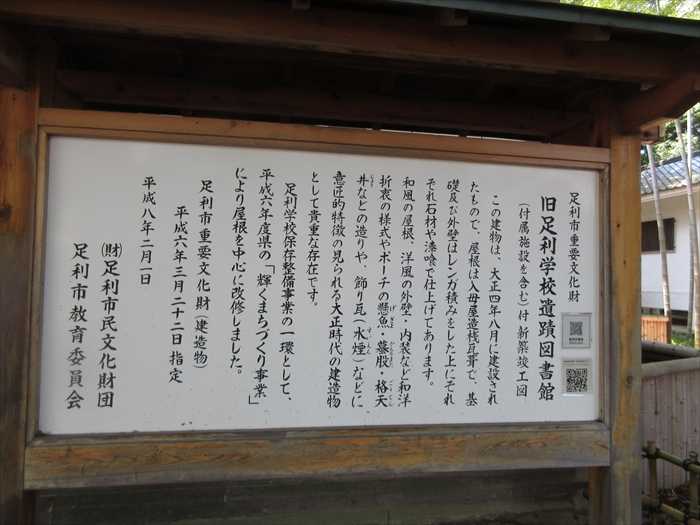

そして「学校門」を潜ると左側にあったのが「 旧遺跡図書館 」。

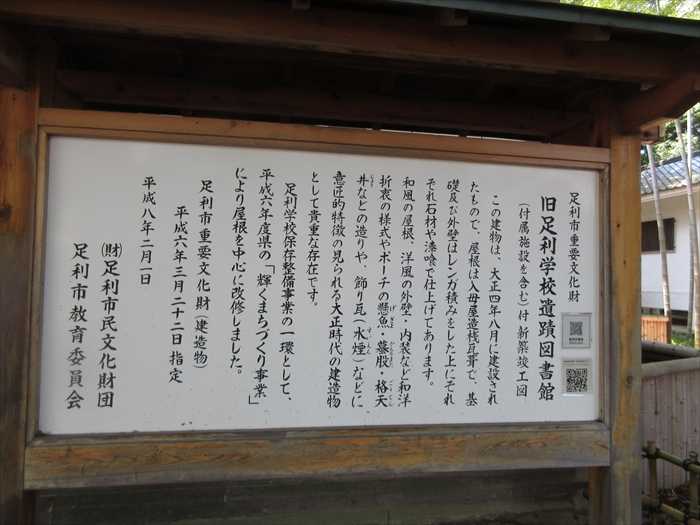

「 足利氏重要文化財 旧足利学校遺跡図書館

(付属施設を含む)付新築竣工図

この建物は、大正四年八月に建設されたもので、屋根は入母屋造桟瓦葺で、基礎及び外壁は

レンガ積みをした上にそれぞれ石材や漆喰で仕上げてあります。

和風の屋根、洋風の外壁・内装など和様折衷の様式やポーチの懸魚・蟇股・格天井などの造りや、

足利学校保全事業の一環として平成六年度県の「輝くまちづくり事業」により屋根を中心に

改修しました。

足利市重要文化財(建造物)

平成六年三月二十二日指定

平成八年二月一日

エントランスの右側が図書館の「 来賓室 」。

「 旧足利学校遺蹟図書館来賓室

足利学校遺蹟図書館は、貴重な書籍の閲覧や来客接待等の場所として大正4年(1915)に建築

されたものです。玄関を入って右側にあるこの部屋は、来賓室で接客用として使用されていました。

周囲の壁は、腰あたりの高さまでを網代敷きで和風とし、その上は漆喰仕上げの後和紙を貼り、

縦長の上げ下げ窓を等間隔に配置するなど和洋折衷としています。天井は約4.5mと高く、周囲に

文様を施し高級感あふれる天井としています。全体的に、和風と洋風とが融合した大正時代建築の

様相を良好に示しています。」

左側が閲覧室のようで、今日は上杉憲実の生涯と題した展示が行われているのですが、

写真はここまでですので後は雰囲気だけ。

ここにこの足利学校に訪れた100名位の有名人リストが。

室町時代から大正までの著名人ですから殆ど名前を聞いたことの無い人々ですが、幾人か

ピックアップしてみます。

最も古い記録なのが、永正6年(1509)、宗長という人で連歌師だそうです。

その後、

寛永13年(1636):徳川義直 尾張藩主、

承応2年(1653):林羅山 儒学者、

天保2年(1831):渡辺崋山 画家、

嘉永5年(1852):吉田松陰 志士、

明治30年(1897):近衛篤麿 政治家、

明治39年(1906);東郷平八郎 海軍軍人、

明治41年(1908):大隈重信 政治家、徳富蘇峰 評論家、

明治43年(1910):渋沢栄一 実業家、黒田清輝 洋画家、井上馨 政治家、

明治45年(1912):乃木希典 陸軍大将、

大正2年(1913):嘉納治五郎 講道館館長、

大正4年(1915):新渡戸稲造 教育家、

大正13年(1924):加藤高明 政治家、などなどで、そうそうたる人々が訪れているのだ。

特に学問として名高い施設ですから、これだけ著名な人々が訪れるのももっともなこと。

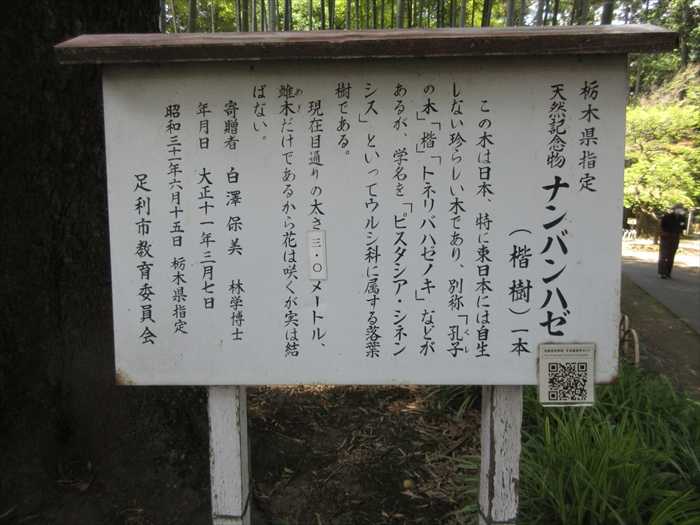

図書館を出ると目の前に大きな樹木があった。

「 ナンバンハゼ 」の木だとのこと。

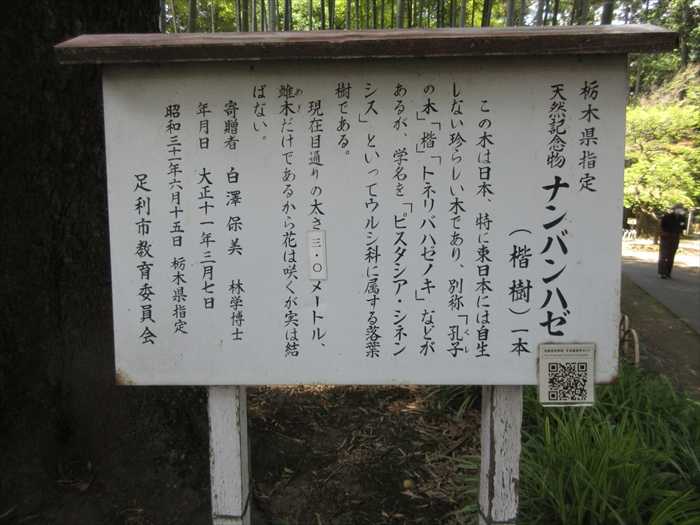

「 とちぎ 名木百選 足利学校跡のナンバンハゼ

栃木県指定天然記念物

櫂(かい)(櫂樹(かいじゅ))

≪ ナンバンハゼ ≫ともいいます。

大正4年(1915)に、孔子のお墓がある孔林(中国・山東省曲阜)から、初めて日本に種子が

もたらされました。成長した株は、多久聖廟(佐賀県)、湯島聖堂(東京都)など、儒学ゆかりの

地に植えられました。

足利学校にある櫂の木は、大正11年(1922)に植えられたものです。」

「 栃木県指定天然記念物 ナンバンハゼ(櫂樹)一本

この木は日本、特に東日本には自生しない珍しい木であり、別称「孔子の木」「楷」

「トネリバハゼノキ」などがあるが、学名を「ピスタシア・シネンシズ」といってウルシ科に

属する落葉樹である。

現在目通りの太さ三.〇メートル、雌木だけであるから花は咲くが実は結ばない。

寄贈者 白澤保美 林学博士

年月日 大正十一年三月七日

昭和三十一年六月一五日 栃木県指定 足利市教育委員会」

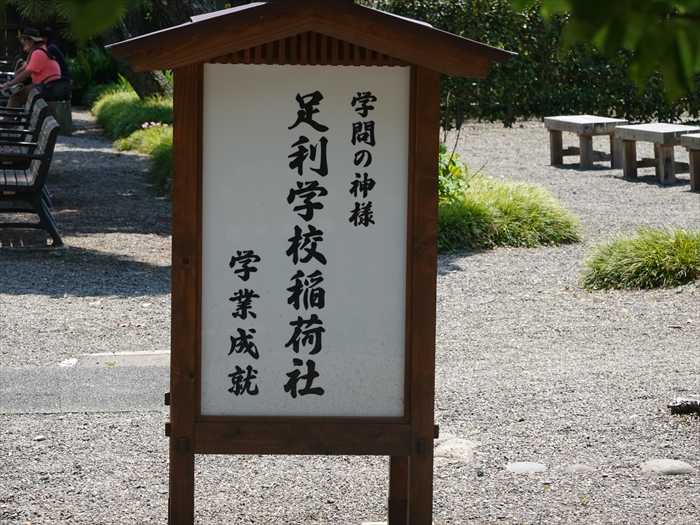

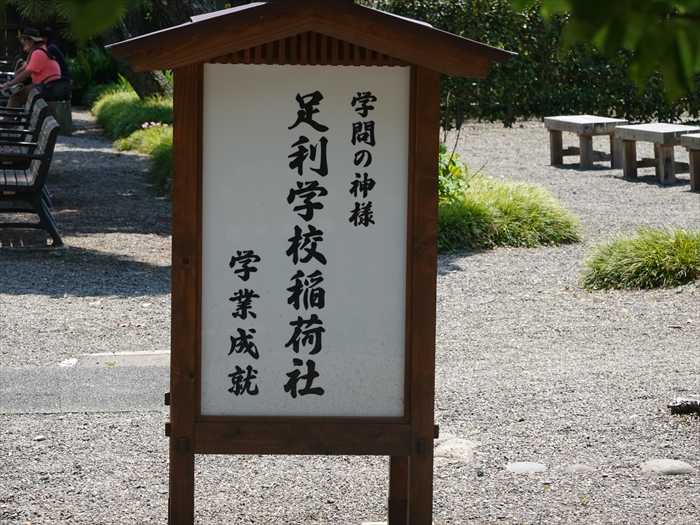

「 学問の神様 足利学校稲荷社 学業成就 」の案内板がここにも。

その先にあったのが「 孔子廟 」の門の「 杏壇門 」。

孔子廟境内は白壁の築地塀で囲まれていた。

「杏壇門」に近づいて。

「杏壇門」の手前右手にあったのが「 字降松( 」。

「 字降松

足利学校の七世庠主(校長)玉崗和尚は自ら九華老人と称したが、そのころ廟の前に一本の松が

あった。学生がよめない文字に出合ったとき、紙に書いてこれを枝につけておくと和尚が見て

ふり仮名や注釈をつけてくれたので、誰れいうことなく字降松と呼ぶようになり、遂には

町の人々までこの松に教えを受けたという。

当時学問を志して足利学校に学んだ学生と訓導(先生)との交流を、いみじくも伝えた心温まる

足利の伝説である。

足利市」

扁額「杏壇」 は 紀伊徳川家第10代藩主大納言徳川治宝の書 。

2020年に「 大成殿 」の「平成・令和の大修理」が完了した。大成殿は1668年の創建以来、

一度も火災や空襲などの被害に遭っておらず、現存する国内最古の孔子廟(びょう)。

「大成殿」の様式は中国明代の聖廟を模したものと伝えられている。

間口12.7m 奥行10.9m 建坪138.6平方メートル(42坪)

「入徳門」「学校門」「杏壇門」「孔子廟」は国の史跡指定に含まれている。

「大成殿」の 屋根の鯱 をズームして。

扁額「 大成殿 」は有栖川宮織仁親王(ありすがわのみやおりひとしんのう)の王子で、のちに

京都知恩院門跡となった 尊超法親王(そんちょうほっしんのう:1802~1852) の書。

左右に「 花頭窓(かとうまど) 」

花頭窓は、窓の形状による名称のひとつで、上部が尖頭アーチ状の窓のこと。

花頭窓は、華頭、火頭、花灯、華灯、火灯、瓦灯、架灯などとも書かれる。

花頭窓は、禅宗寺院の建築とともに中国から伝わり、唐様(からよう)建築に多く用いられている。

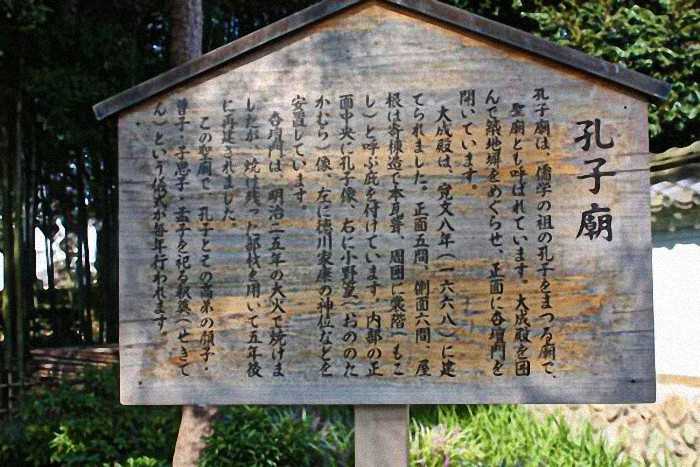

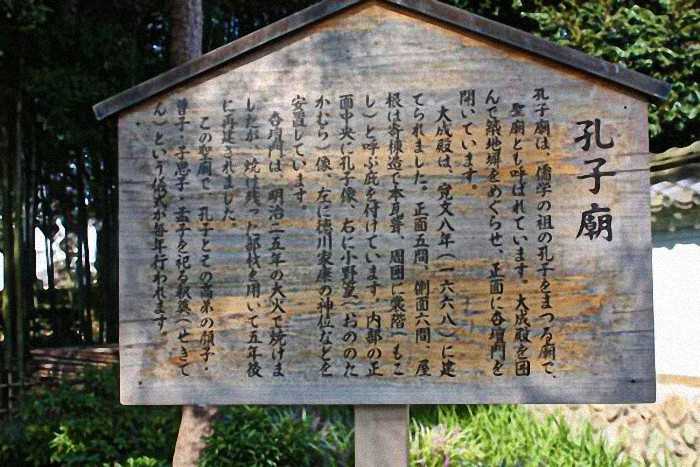

「 孔子廟

孔子廟は、儒学の祖の孔子をまつる廟で、聖廟とも呼ばれています。大成殿を囲んで築地塀を

めぐらせ、正面に杏壇門を開いています。

大成殿は、寛文8年(1668)に建てられました。正面5間、側面6間、屋根は寄棟造で本瓦葺、

周囲に裳階と呼ぶ庇を付けています。内部の正面中央に孔子像、右に小野篁像、左に徳川家康の

神位などを安置しています。

杏壇門は、明治25年の大火で焼けましたが、焼け残った部材を用いて5年後に再建されました。

この聖廟で、孔子とその高弟の顔子・曽子・子思子・孟子を祀る釈奠(せきてん)という儀式が

毎年行われます。」

大成殿中央の「 孔子座像 」。

ズームして。

「 県指定文化財 木像 孔子坐像

寄木造 玉眼嵌入 室町時代 天文4年(1535)

頭巾をかぶり、儒服を着けた像です。弟子たちの教育にあたるこの姿は「行教像」といわれます。像の背中と底の内部の内側の部分に墨書きの文字があり、当時の足利荘の代官長尾憲長など造像に関わった人の名や、当時の学校の様子が記されています。

日本最古の孔子の彫像として、また、足利学校の歴史を語る資料としてたいへん貴重です。

「文化財保護のため、孔子坐像は複製を展示しております。」

「 小野篁公(おののたかむらこう)像 」。

「孔子廟」は古くから「足利学校は小野篁の創建なり…」と伝えられるので創始者として

まつったとされているとのこと。

「 市指定文化財 木像 小野篁公像

寄木造 玉眼嵌入 江戸時代中期 延享3年(1746)

小野篁(802から852)は、平安時代の公家・歌人で学問にすぐれ、野相公とよばれた人です。

足利学校では江戸時代に、小野篁を創健者とする説がとられていました。

本像の制作にあたり、小野篁の子孫という江戸時代の儒官人見活(号雪江)(1687から1759)が、

金一封を学校に寄進したことが『足利学校記録』 (延享3年【1746】8月19日条)に

記されています。」

境内の 「西階の不断梅 」 。

花が散って実がなり、普通の実が黄色く熟して落ちる頃になっても青いまま木になっている、

まさに「落ちない梅」なのだと。

「 海軍大将 東郷平八郎 」の植えた「 月桂樹 」。

こちらは「 海軍中将 上村彦之丞手植 」、「 元帥 海軍大将 伊東祐亨手植 」と。

そして「孔子廟」を後にして「 方丈 」へ。

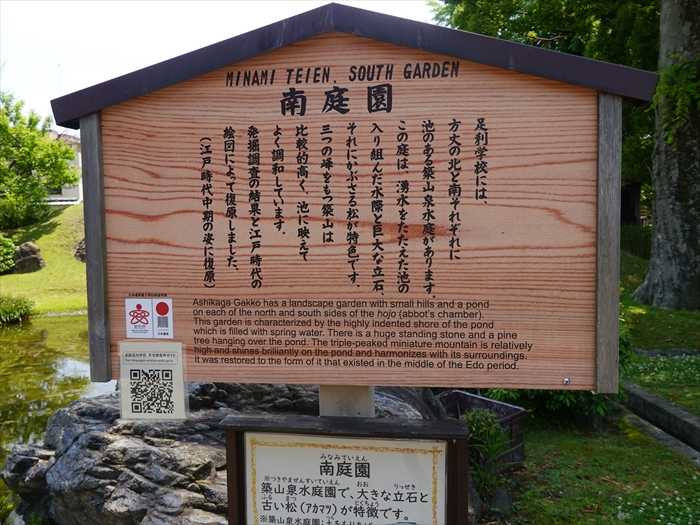

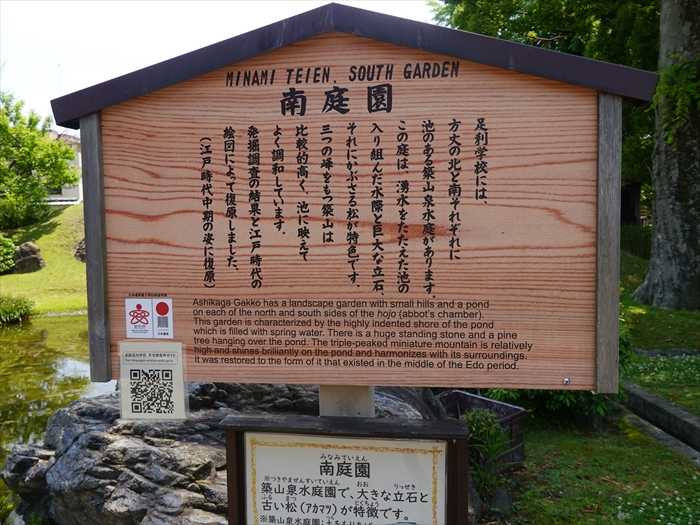

「 方丈 」の向かい右側に「 南庭園 」。

「 南庭園

足利学校には、方丈の北と南それぞれに池の庭があります。この当時一般に行われていた

書院庭園の形態をもつ築山泉水庭です。

この庭は、湧き水をたたえた池の入り組んだ汀と巨大な立石、それにかぶさる松が特色です。

三つの峰をもつ築山は比較的高く、池の水面から3メートルほどもあり、池に映えてよく

調和しています。

発掘調査の結果と江戸時代の絵図によって修復しました。この整備の資料として用いた絵図は、

精密で色彩も美しいものであり、庭の築山やそれぞれ植木などは絵図により復原したものです。

(江戸時代中期の姿に復原)」

「 南庭園 」 の池の 花菖蒲 。

孔子廟の東側にあった「方丈」を振り返る。

「方丈」 は寄棟造りで、屋根は茅葺き となっています。

内部を見学する事ができ、仏殿の間や尊牌の間があり、徳川家康を初めとする、歴代徳川将軍の

位牌が安置されていた。

梁間(はりま)11m、桁行(けたゆき)17m、軒桁までの高さ5m、外側の柱から茅の先

(軒先)までが2.8m。また地上から大棟(おおむね)までの高さは13.8mと。

方丈の入口には立派な唐破風、本瓦葺きの玄関があり、茅葺きの大きな屋根とマッチしていた。

現在、ここからは入れなかったが、 昔はここが玄関 であったのだろう。

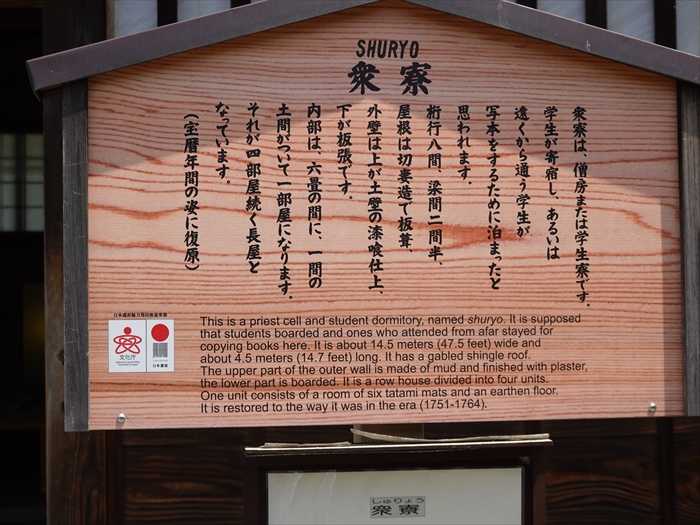

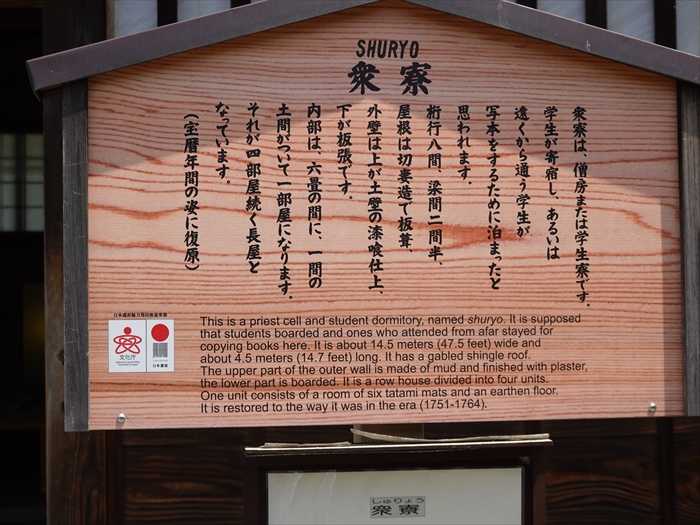

一番東側にあったのが「 衆寮 」。

「衆寮

衆寮は、僧房または学生寮です。学生が寄宿し、あるいは遠くから通う学生が寄宿し、あるいは

遠くから通う学生が写本をするために泊まったと思われます。

桁行8間、梁間2間半、屋根は切妻造で板葺、外壁は上が土壁の漆喰仕上、下が板張です。

内部は、6畳の間に、1間の土間がついて一部屋になります。それが四部屋続く長屋となって

います。

(宝暦年間の姿に復原)」

衆寮は当時の学生寮として使われた。長屋の如き建物となっていたのであった。

近くにあったのが「 上杉憲実公碑 」。

「 足利学校中興の祖 」として平成2年(1990)中興550年祭を挙行し碑を建立したと。

「 裏門 」を外側から(前回訪ねた時の写真)。奥には「方丈」の姿が見えた。

学生や一般の人の通用門として使用されていたのだと。

「 裏門

足利学校の門は、位置や名称が江戸時代に入って何回か変わっているようです。

正門は、学校門で、江戸中期に中門と呼ばれていました。主に、日常使う門が、この裏門でした。

学校の裏に位置しないにもかかわらず、この門がなぜ裏門と呼ばれたか明らかにではありません。

間口8尺の薬医門で、屋根が切妻造の茅葺です。両脇に目板瓦葺の屋根をかけた袖塀が付いて

います。

発掘調査によって、砂利敷きの通路が門から主屋の玄関や脇玄関へと伸びている様子がわかりました。

(宝暦年間の姿に復原)」。

そして「方丈」への現在の入口まで戻ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 学校門 」

寛文八(一六六八)年の創建。

足利学校のシンボルとして現代へ継承されていると。

扁額「 學校 」。

「 学校門

日本で唯一の「學校」の額がかけられた門です。

きました。

「学校」という言葉は儒学の教科書の一つである「孟子」の中にある言葉です。

扁額「學校」は明の書家将竜渓(しょうりゅうけい)の書を江戸国士舘助教授の狛高庸

(こまたかやす)が縮小したものです。」

私たちが普段使う「学校」と言う言葉は、儒学の教科書の一つである「孟子」の中にある言葉で

あるとのこと。知らず知らずの内に私たちの側にも儒学の1つが入っている事が分かるので

あっ た。

そして「学校門」を潜ると左側にあったのが「 旧遺跡図書館 」。

「 足利氏重要文化財 旧足利学校遺跡図書館

(付属施設を含む)付新築竣工図

この建物は、大正四年八月に建設されたもので、屋根は入母屋造桟瓦葺で、基礎及び外壁は

レンガ積みをした上にそれぞれ石材や漆喰で仕上げてあります。

和風の屋根、洋風の外壁・内装など和様折衷の様式やポーチの懸魚・蟇股・格天井などの造りや、

足利学校保全事業の一環として平成六年度県の「輝くまちづくり事業」により屋根を中心に

改修しました。

足利市重要文化財(建造物)

平成六年三月二十二日指定

平成八年二月一日

エントランスの右側が図書館の「 来賓室 」。

「 旧足利学校遺蹟図書館来賓室

足利学校遺蹟図書館は、貴重な書籍の閲覧や来客接待等の場所として大正4年(1915)に建築

されたものです。玄関を入って右側にあるこの部屋は、来賓室で接客用として使用されていました。

周囲の壁は、腰あたりの高さまでを網代敷きで和風とし、その上は漆喰仕上げの後和紙を貼り、

縦長の上げ下げ窓を等間隔に配置するなど和洋折衷としています。天井は約4.5mと高く、周囲に

文様を施し高級感あふれる天井としています。全体的に、和風と洋風とが融合した大正時代建築の

様相を良好に示しています。」

左側が閲覧室のようで、今日は上杉憲実の生涯と題した展示が行われているのですが、

写真はここまでですので後は雰囲気だけ。

ここにこの足利学校に訪れた100名位の有名人リストが。

室町時代から大正までの著名人ですから殆ど名前を聞いたことの無い人々ですが、幾人か

ピックアップしてみます。

最も古い記録なのが、永正6年(1509)、宗長という人で連歌師だそうです。

その後、

寛永13年(1636):徳川義直 尾張藩主、

承応2年(1653):林羅山 儒学者、

天保2年(1831):渡辺崋山 画家、

嘉永5年(1852):吉田松陰 志士、

明治30年(1897):近衛篤麿 政治家、

明治39年(1906);東郷平八郎 海軍軍人、

明治41年(1908):大隈重信 政治家、徳富蘇峰 評論家、

明治43年(1910):渋沢栄一 実業家、黒田清輝 洋画家、井上馨 政治家、

明治45年(1912):乃木希典 陸軍大将、

大正2年(1913):嘉納治五郎 講道館館長、

大正4年(1915):新渡戸稲造 教育家、

大正13年(1924):加藤高明 政治家、などなどで、そうそうたる人々が訪れているのだ。

特に学問として名高い施設ですから、これだけ著名な人々が訪れるのももっともなこと。

図書館を出ると目の前に大きな樹木があった。

「 ナンバンハゼ 」の木だとのこと。

「 とちぎ 名木百選 足利学校跡のナンバンハゼ

栃木県指定天然記念物

櫂(かい)(櫂樹(かいじゅ))

≪ ナンバンハゼ ≫ともいいます。

大正4年(1915)に、孔子のお墓がある孔林(中国・山東省曲阜)から、初めて日本に種子が

もたらされました。成長した株は、多久聖廟(佐賀県)、湯島聖堂(東京都)など、儒学ゆかりの

地に植えられました。

足利学校にある櫂の木は、大正11年(1922)に植えられたものです。」

「 栃木県指定天然記念物 ナンバンハゼ(櫂樹)一本

この木は日本、特に東日本には自生しない珍しい木であり、別称「孔子の木」「楷」

「トネリバハゼノキ」などがあるが、学名を「ピスタシア・シネンシズ」といってウルシ科に

属する落葉樹である。

現在目通りの太さ三.〇メートル、雌木だけであるから花は咲くが実は結ばない。

寄贈者 白澤保美 林学博士

年月日 大正十一年三月七日

昭和三十一年六月一五日 栃木県指定 足利市教育委員会」

「 学問の神様 足利学校稲荷社 学業成就 」の案内板がここにも。

その先にあったのが「 孔子廟 」の門の「 杏壇門 」。

孔子廟境内は白壁の築地塀で囲まれていた。

「杏壇門」に近づいて。

「杏壇門」の手前右手にあったのが「 字降松( 」。

「 字降松

足利学校の七世庠主(校長)玉崗和尚は自ら九華老人と称したが、そのころ廟の前に一本の松が

あった。学生がよめない文字に出合ったとき、紙に書いてこれを枝につけておくと和尚が見て

ふり仮名や注釈をつけてくれたので、誰れいうことなく字降松と呼ぶようになり、遂には

町の人々までこの松に教えを受けたという。

当時学問を志して足利学校に学んだ学生と訓導(先生)との交流を、いみじくも伝えた心温まる

足利の伝説である。

足利市」

扁額「杏壇」 は 紀伊徳川家第10代藩主大納言徳川治宝の書 。

2020年に「 大成殿 」の「平成・令和の大修理」が完了した。大成殿は1668年の創建以来、

一度も火災や空襲などの被害に遭っておらず、現存する国内最古の孔子廟(びょう)。

「大成殿」の様式は中国明代の聖廟を模したものと伝えられている。

間口12.7m 奥行10.9m 建坪138.6平方メートル(42坪)

「入徳門」「学校門」「杏壇門」「孔子廟」は国の史跡指定に含まれている。

「大成殿」の 屋根の鯱 をズームして。

扁額「 大成殿 」は有栖川宮織仁親王(ありすがわのみやおりひとしんのう)の王子で、のちに

京都知恩院門跡となった 尊超法親王(そんちょうほっしんのう:1802~1852) の書。

左右に「 花頭窓(かとうまど) 」

花頭窓は、窓の形状による名称のひとつで、上部が尖頭アーチ状の窓のこと。

花頭窓は、華頭、火頭、花灯、華灯、火灯、瓦灯、架灯などとも書かれる。

花頭窓は、禅宗寺院の建築とともに中国から伝わり、唐様(からよう)建築に多く用いられている。

「 孔子廟

孔子廟は、儒学の祖の孔子をまつる廟で、聖廟とも呼ばれています。大成殿を囲んで築地塀を

めぐらせ、正面に杏壇門を開いています。

大成殿は、寛文8年(1668)に建てられました。正面5間、側面6間、屋根は寄棟造で本瓦葺、

周囲に裳階と呼ぶ庇を付けています。内部の正面中央に孔子像、右に小野篁像、左に徳川家康の

神位などを安置しています。

杏壇門は、明治25年の大火で焼けましたが、焼け残った部材を用いて5年後に再建されました。

この聖廟で、孔子とその高弟の顔子・曽子・子思子・孟子を祀る釈奠(せきてん)という儀式が

毎年行われます。」

大成殿中央の「 孔子座像 」。

ズームして。

「 県指定文化財 木像 孔子坐像

寄木造 玉眼嵌入 室町時代 天文4年(1535)

頭巾をかぶり、儒服を着けた像です。弟子たちの教育にあたるこの姿は「行教像」といわれます。像の背中と底の内部の内側の部分に墨書きの文字があり、当時の足利荘の代官長尾憲長など造像に関わった人の名や、当時の学校の様子が記されています。

日本最古の孔子の彫像として、また、足利学校の歴史を語る資料としてたいへん貴重です。

「文化財保護のため、孔子坐像は複製を展示しております。」

「 小野篁公(おののたかむらこう)像 」。

「孔子廟」は古くから「足利学校は小野篁の創建なり…」と伝えられるので創始者として

まつったとされているとのこと。

「 市指定文化財 木像 小野篁公像

寄木造 玉眼嵌入 江戸時代中期 延享3年(1746)

小野篁(802から852)は、平安時代の公家・歌人で学問にすぐれ、野相公とよばれた人です。

足利学校では江戸時代に、小野篁を創健者とする説がとられていました。

本像の制作にあたり、小野篁の子孫という江戸時代の儒官人見活(号雪江)(1687から1759)が、

金一封を学校に寄進したことが『足利学校記録』 (延享3年【1746】8月19日条)に

記されています。」

境内の 「西階の不断梅 」 。

花が散って実がなり、普通の実が黄色く熟して落ちる頃になっても青いまま木になっている、

まさに「落ちない梅」なのだと。

「 海軍大将 東郷平八郎 」の植えた「 月桂樹 」。

こちらは「 海軍中将 上村彦之丞手植 」、「 元帥 海軍大将 伊東祐亨手植 」と。

そして「孔子廟」を後にして「 方丈 」へ。

「 方丈 」の向かい右側に「 南庭園 」。

「 南庭園

足利学校には、方丈の北と南それぞれに池の庭があります。この当時一般に行われていた

書院庭園の形態をもつ築山泉水庭です。

この庭は、湧き水をたたえた池の入り組んだ汀と巨大な立石、それにかぶさる松が特色です。

三つの峰をもつ築山は比較的高く、池の水面から3メートルほどもあり、池に映えてよく

調和しています。

発掘調査の結果と江戸時代の絵図によって修復しました。この整備の資料として用いた絵図は、

精密で色彩も美しいものであり、庭の築山やそれぞれ植木などは絵図により復原したものです。

(江戸時代中期の姿に復原)」

「 南庭園 」 の池の 花菖蒲 。

孔子廟の東側にあった「方丈」を振り返る。

「方丈」 は寄棟造りで、屋根は茅葺き となっています。

内部を見学する事ができ、仏殿の間や尊牌の間があり、徳川家康を初めとする、歴代徳川将軍の

位牌が安置されていた。

梁間(はりま)11m、桁行(けたゆき)17m、軒桁までの高さ5m、外側の柱から茅の先

(軒先)までが2.8m。また地上から大棟(おおむね)までの高さは13.8mと。

方丈の入口には立派な唐破風、本瓦葺きの玄関があり、茅葺きの大きな屋根とマッチしていた。

現在、ここからは入れなかったが、 昔はここが玄関 であったのだろう。

一番東側にあったのが「 衆寮 」。

「衆寮

衆寮は、僧房または学生寮です。学生が寄宿し、あるいは遠くから通う学生が寄宿し、あるいは

遠くから通う学生が写本をするために泊まったと思われます。

桁行8間、梁間2間半、屋根は切妻造で板葺、外壁は上が土壁の漆喰仕上、下が板張です。

内部は、6畳の間に、1間の土間がついて一部屋になります。それが四部屋続く長屋となって

います。

(宝暦年間の姿に復原)」

衆寮は当時の学生寮として使われた。長屋の如き建物となっていたのであった。

近くにあったのが「 上杉憲実公碑 」。

「 足利学校中興の祖 」として平成2年(1990)中興550年祭を挙行し碑を建立したと。

「 裏門 」を外側から(前回訪ねた時の写真)。奥には「方丈」の姿が見えた。

学生や一般の人の通用門として使用されていたのだと。

「 裏門

足利学校の門は、位置や名称が江戸時代に入って何回か変わっているようです。

正門は、学校門で、江戸中期に中門と呼ばれていました。主に、日常使う門が、この裏門でした。

学校の裏に位置しないにもかかわらず、この門がなぜ裏門と呼ばれたか明らかにではありません。

間口8尺の薬医門で、屋根が切妻造の茅葺です。両脇に目板瓦葺の屋根をかけた袖塀が付いて

います。

発掘調査によって、砂利敷きの通路が門から主屋の玄関や脇玄関へと伸びている様子がわかりました。

(宝暦年間の姿に復原)」。

そして「方丈」への現在の入口まで戻ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.